新课改背景下杨氏双缝干涉深度教学探讨

2023-01-16李金环王庆勇

戴 瑞 李金环 王庆勇 刘 重

(1.东北师范大学物理学院,吉林 长春 130024;2.东北师范大学附属中学明珠校区,吉林 长春 130118)

若不涉及光的发射和吸收等与物质相互作用的微观机制,光学在传统上分为两部分:几何光学和物理光学.几何光学主要讨论的是光在透明介质中的传播以及光学仪器成像等问题;物理光学主要讨论的是光的干涉、光的衍射和光的偏振等问题,属于光的电磁理论.杨氏双缝干涉是最早、最基本、最重要的双光束干涉,其基本思想是后续学习薄膜干涉、迈克尔逊干涉仪、光的衍射的基础,所以对杨氏双缝干涉进行深度教学非常重要.

1 挖掘学史中的“思政元素”,渗透培养学生质疑、批判、创新、包容等科学精神

许多专家和学者对“课程思政”进行了诠释,“课程思政”核心内涵是“育人”,是知识传授与人文精神、科学精神培养的有机融合.人文精神是人类独有、区别自然界的自我关怀,肯定理想,培养人格,追求尊严、价值与自由,能够正确化解人与自然、人与社会之间困境的精神文化状况.[1]科学精神是人类在认识和改造世界过程中以理性精神追求真理所表现出的态度和规范,是质疑、实证、创新、自由、平等、包容等科学态度和精神气质凝结在人的意识和行为层面的精神面貌.[2]挖掘学史中的“思政元素”可以有效地实现“课程思政”育人作用.“光的电磁理论确立”学史简介及其中的“思政元素”分析如表1所示.

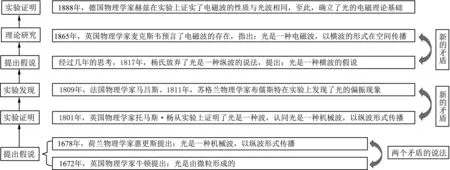

表1 “光的电磁理论确立”学史简介及“思政元素”分析

以这段学史简介作为杨氏双缝干涉教学导入,可以实现深度教学:一是可以让学生对光的电磁理论的确立有一个全面的认识,体会科学家们质疑、批判、创新、包容的科学精神,鼓励学生要传承这种科学精神;二是让学生了解一个理论的诞生是在科学家们不断地质疑、批判和创新的过程中建立起来的,体会科学发展的前进与曲折性、事物的辩证性(提出假说→实验证明→实验发现→提出(新的)假说→理论研究→实验证明),如图1所示;三是让学生了解杨氏干涉实验在物理学史中的地位和作用,引发学生对杨氏、杨氏干涉实验的好奇,进而过渡到杨氏双缝干涉的学习.

图1 光的电磁理论确立过程

2 设计“非常规”光的干涉实验,培养学生主动学习意识、科学探究能力、创新意识

新版普通高中物理教科书中提到:光的干涉实验最早是英国物理学家托马斯·杨在1801年成功完成的.托马斯·杨的时代没有激光,他用日光照亮一条狭缝,通过这条狭缝的光再通过双缝,发生干涉.这是历史上著名的杨氏双缝干涉实验,它有力地证明了光是一种波.[3]但这不是杨氏干涉实验最早的提法,在《艺术中的物理学》中对杨氏干涉实验是这样描述的:杨(Thomas Young)在1801年做了一个著名的实验,在这个实验中,他用一面镜子反射太阳光,经过一块红色滤光镜过滤后,光束穿过一个针孔,投射到一间暗室中,在这里,用一张厚约1 mm的扑克牌,把它像图2所示那样放进光束中,将光束分成两束,两束光发生相长干涉和相消干涉,生成干涉图样,如图2所示.[4]

图2 证明光的波动本性的杨氏实验

《艺术中的物理学》对杨氏干涉实验的描述,可以让学生真真切切地“看到”由一束光获得两束相干光、发生光的干涉的条件:① 滤光镜的作用,获得单色光(两束光频率相同);② 针孔的作用,获得一束非常窄的光束,满足两束光的初相位差不随时间变化;③ 扑克牌的作用,把一束光分成了两束光,这两束光的振动方向接近平行;④ 可见光的波长范围约是390—760 nm,所以只有用针孔、扑克牌薄厚这样量级的障碍物才有可能观察到光的干涉现象.

《艺术中的物理学》对杨氏干涉实验的描述,还可以让学生真真切切地“看到”物理学的“美”:用最简单的仪器和设备(反射镜、滤光镜、针孔、扑克牌),发现了最根本、最单纯的科学概念(光的干涉).培养学生欣赏物理学的“美”,并鼓励学生向着这个方向努力.

根据《艺术中的物理学》对杨氏干涉实验的描述,考虑教室实际环境,设计“非常规”光的干涉演示实验:用氦氖激光器代替“太阳光+滤光镜+针孔”,把一张普通的扑克牌沿着激光传播方向放入光束中,并沿着与光传播方向垂直的方向进行微调,直到在观察屏上看到明暗相间的干涉图样,如图3所示.

图3 “非常规”光的干涉演示实验

“百闻不如一见,百看不如一干.”在实际教学过程中,可以用小功率的红色激光笔替代激光器,把这个演示实验改为学生自主探究性实验——“探究光的干涉发生条件”,让学生以小组合作形式完成(提醒学生在使用激光笔时注意安全,避免激光直射或反射入人眼),在做的过程中“体会”科学家的创新思维,培养学生主动学习意识、创新意识、科学探究能力,实现深度教学.① 逢年过节时,大家会玩扑克牌娱乐一下,而借助于一张小小的扑克牌可以完成一个著名的物理实验是超乎学生想象的,让学生感受到物理就在身边,能够非常有效地激发学生的学习兴趣.在此基础上,提出问题,调动学生的学习内驱力,引导学生主动交流、讨论、分析用“激光笔+扑克牌”是如何获得两束相干光的?建立光的干涉核心概念(当两束光的相位相同,两束光的振动“步调”相同,合振动加强,为相长干涉;当两束光的相位相反,两束光的振动“步调”相反,合振动减弱,为相消干涉).实现从“以教为主”转变为“以学为主”.② 学生对针孔的大小、扑克牌的厚度在视觉上、感觉上有认知.在学生后续学习杨氏双缝干涉时,可以通过类比感知双缝的缝宽、间距的大小,而不是只是通过一些数字“看出”双缝的大小,在“数量级”与“实物”之间建立起近似联系,使数量级“可视化”,这一点非常重要.③ 这个“类经典”实验符合“坛坛罐罐当仪器,拼拼凑凑做实验”的传统实验理念,又符合“从生活走向物理,从物理走向社会”的新课程理念.[5]在实验过程中学生更加深刻地体会到了杨氏干涉实验的“美”、杨氏在这个实验上的创新之处.

3 建构“双缝干涉”模型,培养学生物理科学思维

上述自主探究实验是一个定性分析过程,为了实现定量测量要构建“双缝干涉”模型.利用图2帮助学生过渡到杨氏双孔干涉实验的学习、分析双孔干涉原理,再过渡到杨氏双缝干涉实验、分析各物理量之间的关系,建构“双缝干涉”模型,实现深度教学,渗透学生物理科学思维的培养.① 如图4(a)所示,针孔的作用可以用一个小孔S替代(遮光板上有一个小孔),扑克牌的作用可以用两个小孔S1、S2替代(遮光板上有两个小孔),小孔S、S1、S2足够小、S1和S2离得很近,,两块遮光板平行放置;② 双孔干涉原理可以借用图4(b)进行分析,S1、S2可以认为是两个次波的波源,它们来源于波源S,且始终位于波源S的同一波面上,所以S1、S2发出的次波频率相同、相位差不变(恒等于0)、振动方向近似平行,满足两束光干涉条件;③ 为了提高干涉条纹可见度和观察范围,用3个互相平行的狭缝S、S1、S2代替3个小孔,此时的干涉图样为等宽等间距的明暗相间的直条纹.条纹位置、条纹间距、波长与双缝间距、双缝到观察屏距离、光的传播介质有关,详细讨论见笔者已发表的另一篇文章“基于光的干涉概念框架分析杨氏双缝干涉图样的变化”.[6]这就是著名的杨氏双缝模型.

图4 双缝干涉实验

用双缝干涉测量光的波长是很重要的学生分组实验:波长(很短)反映的是光波空间周期性,直接观察不到,而条纹间距反映的是干涉场中光强分布的周期性(含有波长信息),所以可以通过测量条纹间距测光的波长(杨氏首次测量了7种颜色光的波长),这是一种转化放大的测量方法.

4 结语

文中详细探讨了如何利用学史、“非常规”光的干涉实验建构“双缝干涉”模型,调动学生学习的内驱力、进行深度教学.实现了课程思政育人功能、培养了学生的自主探究能力、物理科学思维、创新意识、质疑、批判等科学精神,符合新课程改革背景下的教学理念.