基于GlobeLand30的城市生态用地时空变化特征

——以北京市为例

2023-01-13裴子萱刘婷婷魏婵娟高雨萌

裴子萱,李 强,*,刘婷婷,魏婵娟,高雨萌

1 北京师范大学地理科学学部,北京 100875 2 北京大学城市与环境学院,北京 100871 3 北京建筑大学环境与能源工程学院,北京 102612

伴随着生态文明建设的不断深入和强化,中国城市增长逐步走上兼顾经济效益与民生福祉、以生态优先和绿色发展为导向的高质量发展道路。生态用地是保障城市生态系统结构及功能稳定的土地类型,提供支持、供给、调节与文化服务等功能[1—2]。为了发挥生态用地在改善人居环境、促进城市可持续发展方面的重要作用,有必要在城市土地资源有限、建设用地与农用地矛盾尖锐的形势下,为常被忽略的生态用地留有一席之地,实现生态用地与建设用地的同步规划和协调布局。2000—2020年,北京市的常住人口由1363万人增长到2189万人,GDP由3277.8亿元增长到36102.6亿元,城市化率由77.54%增长到87.55%。在如此高强度的城市增长背景下,揭示2000—2020年期间生态用地的时空变化特征,对于探究北京市经过多年的规划与建设,是否达成城市增长与生态建设的双赢目标具有重要意义。

生态用地目前尚未有明确的定义,土地管理及土地分类的相关研究中也未将生态用地划分为单独地类。国外通常采用的与生态用地近似的概念是绿色基础设施(GI)和生态基础设施(EI)[3—4],但这两个概念在国内的使用频次较低[5],取而代之的是绿色空间、绿地和生态用地等概念。生态用地通常依据“生态要素决定论”、“生态功能决定论”、“主体功能决定论”来界定[6],不同空间尺度下强调的生态用地功能也各有侧重,存在一定差异。城市生态用地包括绿地、林地、园地、水域、城市缓冲用地和休养与休闲用地,如:风景旅游地、公共绿地、人文古迹、历史名胜等[7],与人类社会的交互作用更为密切[8],它不仅是城市自然生态系统的屏障[9],还具有游憩服务、心理服务和保存地方记忆和信息等社会文化服务价值[10]。

针对城市生态用地的研究主要集中在类型划分[2]、时空演变规律[11—12]、变化驱动机制[13]、空间结构及优化等方面[14—15],还有一些研究侧重生态用地的需求测算及生态价值评价[16—17]、生态安全格局构建等[18—20]。具体到北京市,毛小岗等定量分析了2000—2010年北京城市公园的空间格局变化特征,揭示出重大事件、城市绿化政策、快速城市化和居民的环境需求是主要驱动因素[21];吴思琦基于ArcGIS分析北京市公园绿地的现状和空间形态,指出公园绿地总量不足、布局不尽合理等问题[22];朱战强等运用多项景观指数揭示出北京市的生态用地兼有多重功能,具有较强的复杂性,且生态用地的演化次序与景观变化存在显著关联[23];关小克等通过分析生态用地的生态服务功能、景观空间结构和生态敏感性,构建了生态用地的空间重要性评价模型[24]。然而,针对城市土地资源十分有限,生态用地的保留或新增与建设用地的扩张势必存在冲突的现实,已有研究很少考虑生态用地与其它用地之间的转化,对于建成区扩张与生态用地保护的关系更少关注[25—26]。

综上所述,本文基于北京市2000年、2010年和2020年的GlobeLand30地表覆盖数据,采用集成距离与方位的变化强度测度、空间形态及模式刻画、基于高斯两步移动搜索法的可达性计算等多种定量方法,聚焦生态用地2000—2020年的时空变化,揭示城市快速增长背景下生态用地与建设用地、农用地相互转化强度及空间形态变化特征,从北京市解决城市增长与生态建设矛盾的成效中发现值得其它城市借鉴的有益经验。

1 研究区与数据

北京市总面积16410km2,下辖16个区。城市连绵区是建设用地集中连片分布的区域,通常覆盖了城市核心区的主体范围[27—28]。由于城市连绵区人口及产业高度聚集,人类活动对生态用地有较大干扰,如:李锋等[14]的研究结果表明,常州市区的生态用地比例在1991—2006年间由89.2%降低至65.1%;范晨璟等[29]根据苏锡常都市圈的干扰度指数不断上升的结果,认为人类活动对绿色生态空间的干扰持续增强。因此,研究城市连绵区的生态用地时空变化更具有典型意义,本文以北京城市连绵区为研究对象。

本文以30m分辨率的全球地表覆盖产品GlobeLand30为数据源,该数据的总体精度为80.30%,中国范围内的总体精度达到82.39%[30—31]。尽管城市生态用地受人为干扰而呈现较大的空间异质性,30m分辨率的数据精度能够保证生态用地的识别需求[12—13,32]。GlobeLand30数据包括耕地、森林、草地、灌丛地、水体、湿地、苔原、人造地表、裸地、冰川与永久积雪等10种地表覆盖类型,参照《城市用地分类与规划建设用地标准(GB50137—2011)》[33],本文将森林、草地和水体作为生态用地,将耕地和人造地表分别作为农用地和建设用地。

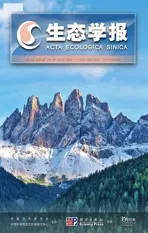

参考凸型边界的识别方法[34—35],以建设用地为基准,分别提取了2000年、2010年和2020年三期GlobeLand30数据中的北京城市连绵区范围,各期的面积为995.012km2、1521.384km2和2512.102km2。以2020年的提取结果为例,城市连绵区覆盖了西城区和东城区的全部范围,以及朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、顺义区、通州区、大兴区、房山区、门头沟区、昌平区10个区的部分范围,是北京市的政治功能、文化功能和重要经济功能高度集中的地区,也是历史文化传统与现代国际城市形象充分体现的地区。经过对地表覆盖类型进行重分类,得到研究区2000年、2010年、2020年的土地覆盖类型分布图(图1)。

图1 研究区2000年、2010年和2020年的土地覆盖类型Fig.1 Land cover types of study area in 2000, 2010 and 2020

2 研究方法

土地覆盖变化强度是表征一定时期内不同土地覆盖类型之间相互转化程度的常用指标,本文进一步考虑了土地覆盖变化强度在空间距离与方位方面的特征。景观格局指数(LPI)通常用来揭示不同土地覆盖类型的空间分布形态,本文在景观扩张指数(LEI)的基础上,进一步采用景观扩张/收缩指数(LESI)刻画生态用地斑块的增减变化模式。可达性能够表示接近某个目标的便利程度,本文运用高斯两步移动搜索法(2SFCA)提取建设用地与生态用地的可达性,探讨不同时期二者之间的空间分布关系变化。

2.1 集成距离与方位的变化强度测度

采用同心环切割方法,以天安门广场为中心,以1km为半径步长划分36个距离圈层,覆盖研究区全域。在此基础上,以22.5°为单位划分16个方位,叠加于距离圈层之上(图2)。

图2 研究区的距离圈层及空间方位划分 Fig.2 Division of distance circles and spatial directions in the study areaN: 北 North;E: 东 East; S: 南 South; W: 西 West;NE: 北东 Northeast; SE: 南东 Southeast; SW: 南西 Southwest; NW: 北西 Northwest;NNE: 北北东 North-northeast; ENE: 东北东 East-northeast; ESE: 东南东 East-southeast; SSE: 南南东 South-southeast; SSW: 南南西 South-southwest; WSW: 西南西 West-southwest; WNW: 西北西 West-northwest; NNW: 北北西 North-northwest

在距离圈层i、方位j的切割环中,土地覆盖类型k在一定时期的变化强度为:

(1)

进一步根据式(2)和式(3)计算土地覆盖类型k在距离圈层i的变化强度ΔIi,k,在第j方位的变化强度ΔIj,k。

(2)

(3)

2.2 空间形态及模式的刻画

城市中的各种土地覆盖类型均受到人类活动的强烈影响,为揭示土地覆盖空间分布的基本形态,以及由此反映的土地覆盖在结构和功能方面的关联性,综合斑块的数量和平均面积来表征土地覆盖的破碎度,采用分散指数和聚合度来表征土地覆盖的连通性(表1)。表中,k为土地覆盖类型,Nk是类型k的斑块总数,ank是类型k中第nk个斑块的面积,S是研究区所有土地覆盖类型的总面积,gkk是类型k中邻近的同类斑块像元个数,max→gkk是根据single-count[36]方法确定的gkk可能最大值。

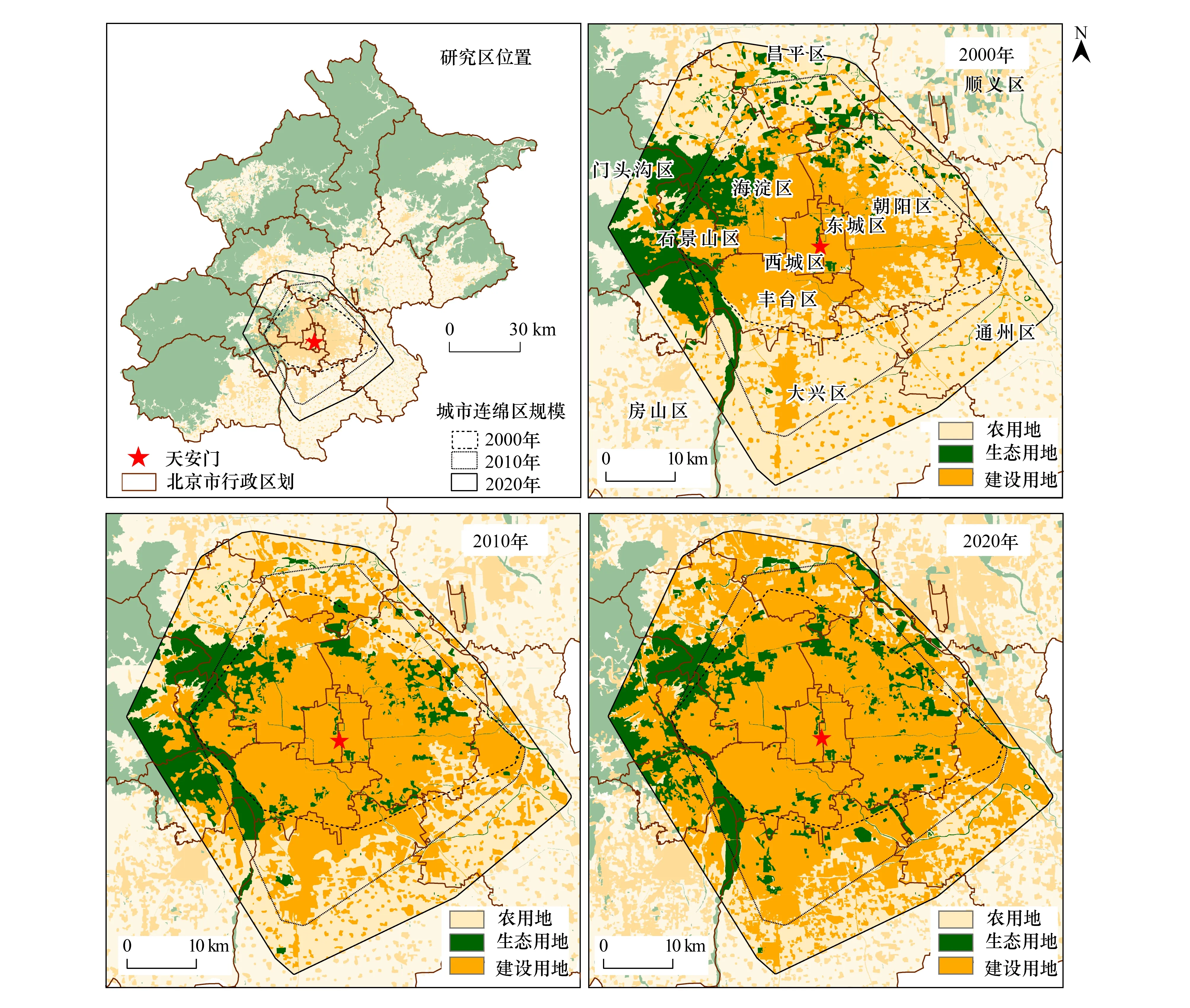

Liu等[37]应用在缓冲区内检测同类斑块的方法,构建了景观扩张指数LEI,定量刻画了3种新增斑块的类型:内填型、扩展型和新生型。本文借鉴同样的方法,将减少斑块划分为分裂型、收缩型和消亡型3种类型(图3),进而将LEI拓展为景观扩张/收缩指数LESI。分裂型指在原有斑块内部生成数个独立的其他土地覆盖类型斑块,收缩型指原有斑块空间范围的缩小,消亡型指原有斑块被其它类型替代而完全消失。不同类型斑块的新增或减少模式根据公式(4)来判定。

(4)

图3 斑块扩张与缩减的类型示意Fig.3 Scheme of patch expansion and shrink patternsLESI:景观扩张/收缩指数 Landscape expansion/shrink index; S0:变化斑块的缓冲区内与同类斑块产生交集的面积;Sv变化斑块的缓冲区内与异类斑块产生交集的面积

式中,S0和Sv分别为变化斑块的缓冲区内与同类斑块及异类斑块产生交集的面积。LESI的值域为[0,100]。当Sv=0时,LESI=100,即变化斑块的缓冲区内全部是与同类斑块产生的交集,可以判定变化斑块为内填型或分裂型;当S0=0时,LESI=0,即变化斑块的缓冲区内没有与同类斑块产生交集,可以判定变化斑块为新生型或消亡型;当S0和Sv均不为0时,参考Xu等对斑块扩张的公共边缘与斑块周长比的阈值设定方法[38],以LESI=50为界,当LESI取值(0,50)时,判定变化斑块为扩展型或收缩型;当LESI取值[50,100)时,判定变化斑块为内填型或分裂型。

表1 表征土地覆盖空间形态的景观格局指数

2.3 基于高斯两步移动搜索法的可达性计算

为分析生态用地与建设用地的互动关系及其变化,应用高斯两步移动搜索法计算建设用地与生态用地的可达性。首先利用ArcGIS的Fishnet工具对研究区进行200m×200m格网划分,然后以格网中心作为需求地,以生态用地斑块的几何中心作为供给地,以1.5km作为供给地和需求地的作用域半径d0[39],按照如下步骤计算可达性[40]:

第一步:取每一个供给地j(生态用地)的几何中心,对其作用域d0内的每个需求地i的需求量Pi设置为1,并根据距离衰减函数赋予权重;然后将所有需求地的需求量累加,得到供给地j的潜在需求量,按照式(5)计算供需比Rj。

(5)

(6)

式中,dij为需求地i和供给地j之间的距离;Sj为供给地j的总供给量;G(dij,d0)是距离衰减函数,通过式(6)的高斯方程计算得到。

第二步:对于每一个需求地i,同样利用高斯方程对其作用域d0内的供给地j的供需比Rj赋予权重,然后按照式(7)加和得到需求地i到达供给地的可达性Ai。

Ai=∑j∈{dij≤d0}G(dij,d0)Rj

(7)

式中,Rj是第一步计算得出的供给地j的供需比;Ai越大,表示生态用地斑块的可达性越好。

3 结果与分析

基于图1的2000年、2010年和2020年土地覆盖类型,在分析2000—2020年土地覆盖变化强度的基础上,揭示生态用地变化的空间形态以及增减模式,并依据建设用地与生态用地之间的可达性变化探讨二者的相互影响。

3.1 土地覆盖变化的基本特征

3.1.1土地覆盖变化

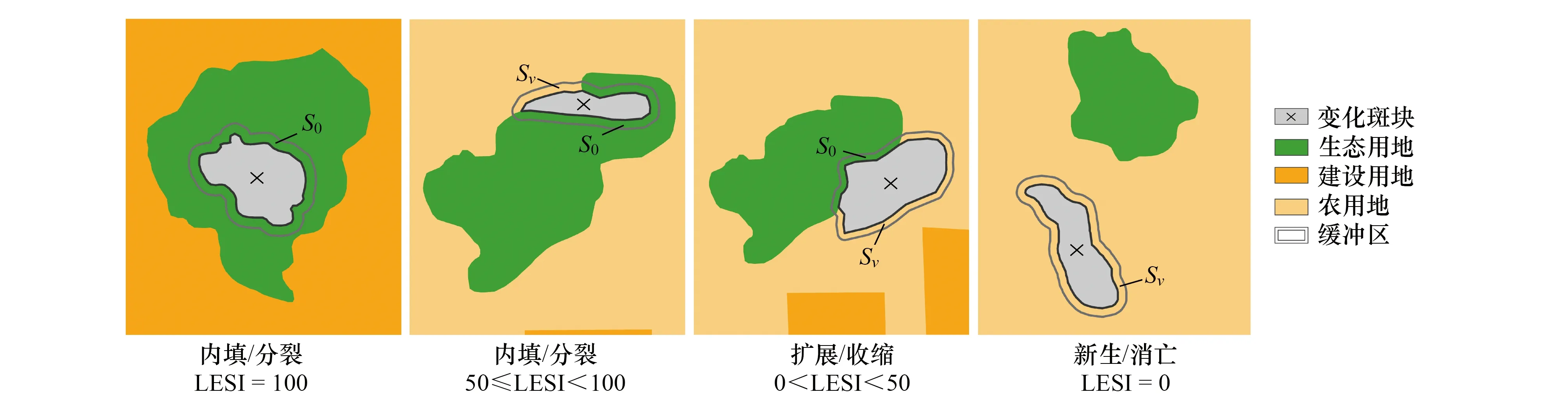

分析三期土地覆盖类型的数量结构变化可知(图4),建设用地在2000—2020年持续增长,占比由2000年的34.59%上升到2010年的51.93%及2020年的68.05%;而农用地不断减少,占比由2000年的50.54%下降到2010年的34.15%及2020年的17.14%;生态用地变化不大,占比一直在13%—15%,表明伴随城市的快速扩张,研究区的生态用地并没有同步增长。

图4 2000—2020年不同土地覆盖类型的数量结构及相互转化Fig.4 Quantitative structure and interconversion of different land cover types from 2000 to 2020

进一步分析不同土地覆盖类型之间的转化可知,农用地是新增建设用地和生态用地的主要来源,2000—2010年及2010—2020年期间,分别有420.78km2和464.30km2转为建设用地,转化比例分别为26.84%和43.84%,有119.82km2和83.50km2转为生态用地,总体转化比例分别为34.48%和51.72%。生态用地在总量上相对稳定,虽然在2000—2010年及2010—2020年分别有135.05km2和99.58km2转为建设用地,但总体转化比例从34.2%下降至24.01%。建设用地向其他用地转化的比例极小,在2000—2010年及2010—2020年只有8.52km2和47.74km2建设用地转为生态用地。三种土地覆盖类型之间的转化表明,建设用地扩张主要源于对农用地和生态用地的占用,但2010—2020年在占用农用地依然增加的同时,对生态用地的占用减少,而且相对于2000—2010年,建设用地向生态用地的转化大幅增加,体现了城市增长中对于生态用地的重视。

3.1.2基于距离及方位的土地覆盖强度变化

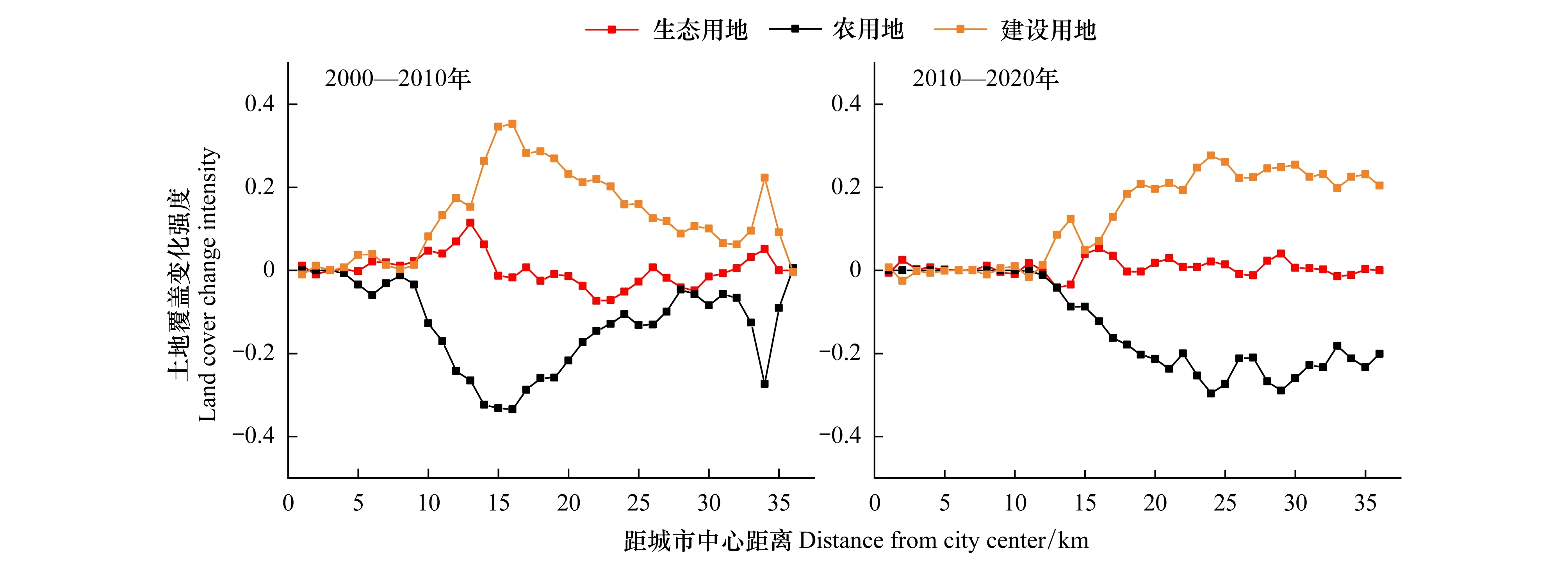

研究区2000—2010年及2010—2020年土地覆盖类型转化的空间分布如图5所示。按照前述方法计算2000—2010年和2010—2020年不同距离圈层的生态用地、建设用地和农用地的变化强度,分析其由城市中心向外围变化的特征(图6)以及2000—2020年生态用地在不同方位的增减变化(图7)。

图5 2000—2010年及2010—2020年土地覆盖类型转化的空间分布Fig.5 Spatial distribution of land cover type transformation during 2000—2010 and 2010—2020

图6 不同土地覆盖类型的变化强度与城市中心距离的关系 Fig.6 Relationships of change intensity with distance from urban center for different land cover types

图7 2000—2020年生态用地面积的方位变化 Fig.7 Change of ecological land area in different directions from 2000 to 2020

图6显示三种土地覆盖类型2000—2010年的变化强度在4km内接近于0;4km以外,建设用地与农用地的变化强度呈现截然相反的变化趋势,建设用地的变化强度大于0,且随城市中心距离增加而先增强后减弱,强度峰值出现在15—16km。同期的农用地变化强度则小于0,随城市中心距离增加而先减弱后增强,强度谷值也基本在15—16km。生态用地变化强度的特征明显,15km内大于0,15km外小于0,峰值出现在13km。进一步结合图5可以看出,生态用地在2000—2010年的增加主要集中在2000年的城市连绵区内,得益于北京市第一道和第二道城市绿化隔离带的建设,来源以农用地为主。

图6的结果也显示,三种土地覆盖类型2010—2020年期间的变化强度在12km内接近于0,相比前10年的4km大幅向外推移。12km以外,建设用地与农用地的变化强度呈现截然相反变化趋势的特点不变,建设用地在12—24km的变化强度随城市中心距离增加而波动增强,24km外则波动减弱;农用地的变化强度依然小于0,在12—24km的变化强度随城市中心距离增加而波动减弱,24km外则波动增强。与前10年相比,生态用地变化强度的波动较小,仅在13—14km、19—20km、26—27km的变化强度小于0,结合图5可知在这些距离范围内,生态用地主要向建设用地转移,其中的13—14km位于2000年城市连绵区内,以前10年第一道绿化隔离带内源于农用地的生态用地为主,说明绿化隔离带在城市增长中不断被蚕食。

从生态用地在不同方位的面积增减变化来看(图7),可以按照顺时针方向划分出3个区域,即:NE—SW(I区)、WSW—WNW(II区)和NW—NNE(III区)。结合图5来看,生态用地主体分布在II区,2000—2020年逐年减少的趋势十分明显,以向建设用地转化为主,但该区也镶嵌分布着农用地向生态用地的转化,说明在城市增长中也重视了生态用地的同步建设。I区的生态用地总量在2000年最少,但呈现逐年增加的趋势;III区的生态用地面积则是在2000—2010年减少,于2010—2020年增加,I区和III区的生态用地在2010—2020年的增加主要集中在 20km之外,即2010—2020年的城市增长范围内,说明生态建设与城市增长趋于同步。可以认为,尽管生态用地总面积在2000—2020年期间波动较小,但空间分布发生显著变化。生态条件较好区域受城市增长的负面影响较大,而生态条件相对薄弱区域的生态建设在城市增长中得到加强。

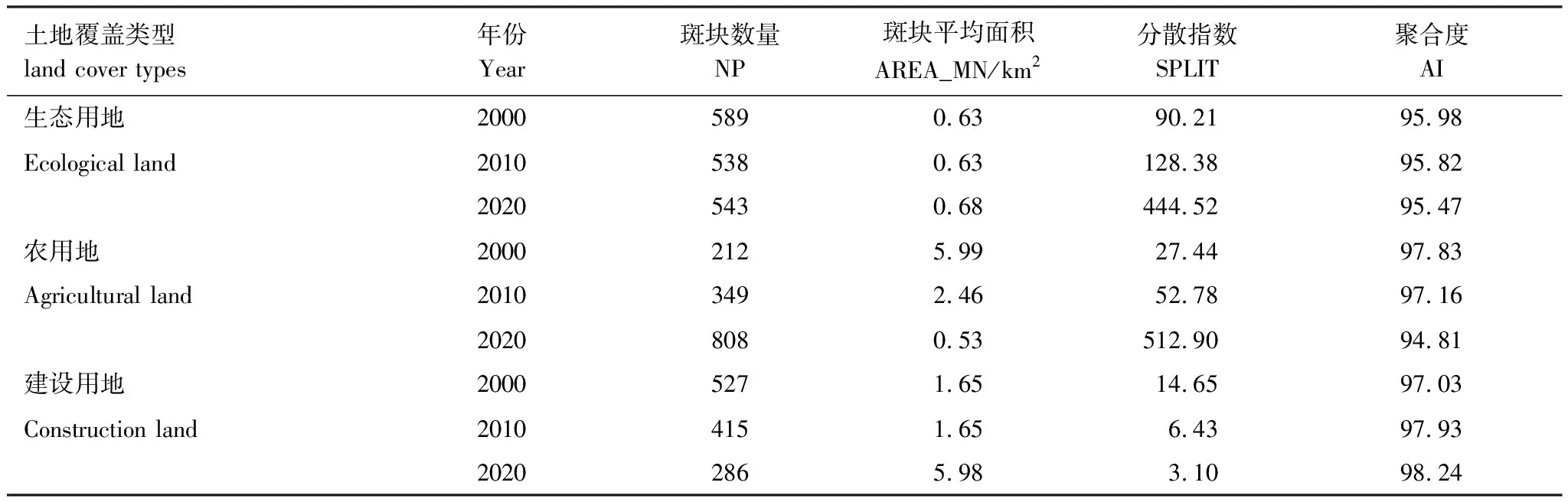

3.2 生态用地斑块的空间形态变化

分析研究区2000—2020年不同土地覆盖类型的景观格局指数(表2)可以看出,建设用地的斑块数量持续减少,平均斑块面积在2000—2010年没有变化,在2010—2020年则显著增加,分散指数趋于减小,聚合度变化不大。农用地的斑块数量增加幅度以及平均斑块面积的减小幅度均十分明显,分散指数由2000年的27.44增加到2020年的512.9,聚合度由2000年的97.83减少到2020年的94.81。生态用地的斑块数量、平均斑块面积及聚合度的变化均不显著,但分散指数由2000年的90.12增加到2020年的444.52。以上结果反映出建设用地趋于连片化扩张,农用地呈破碎化减少,而生态用地的空间形态变化不大,但空间分布趋于分散。

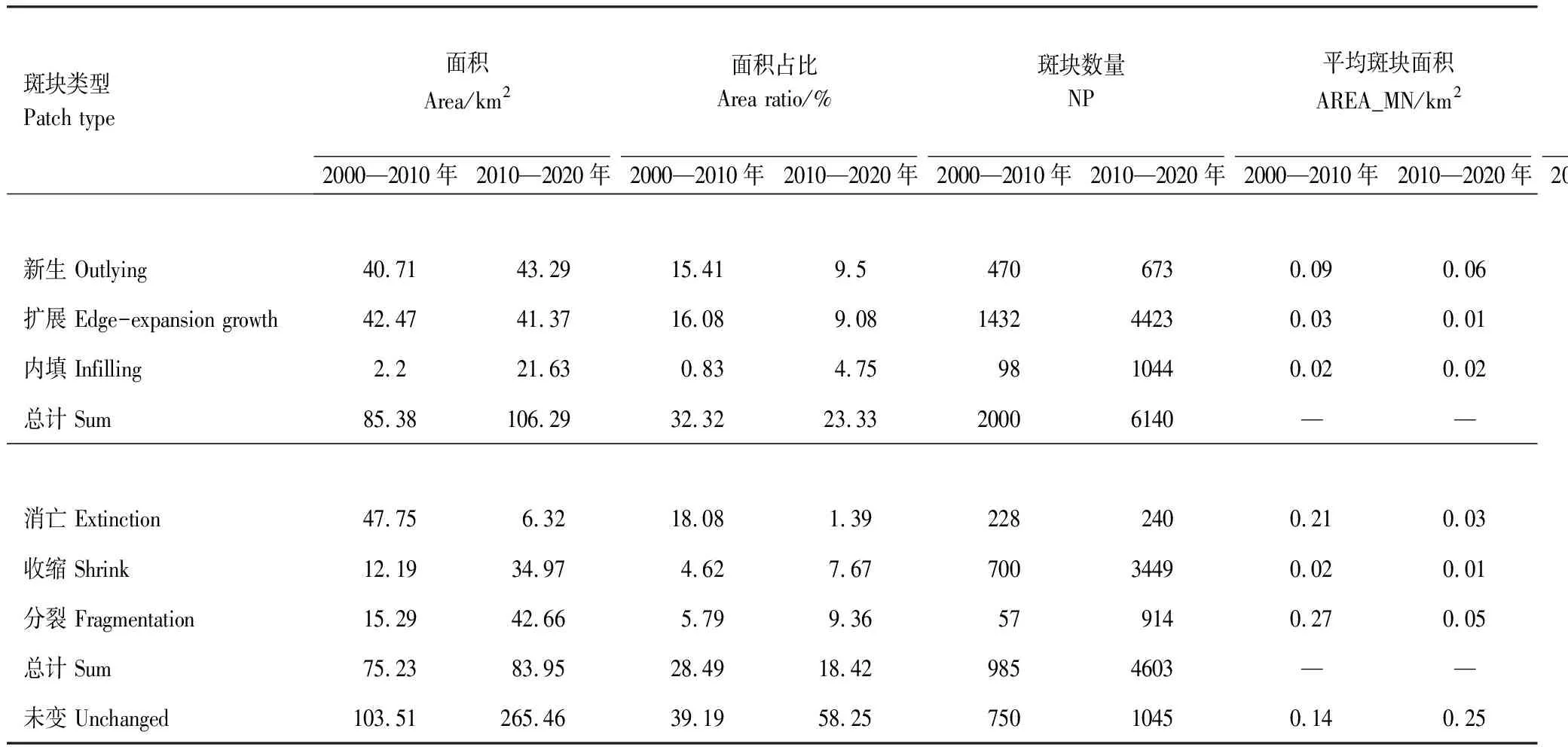

根据前述方法计算LESI,并据此判定生态用地斑块新生、扩展、内填、消亡、收缩、分裂及无变化7种空间形态变化模式,得到2000—2020年不同变化模式的空间分布及基本参数统计(图8、表3)。

表2 2000—2020年不同土地覆盖类型的景观格局指数

图8 2000—2020年生态用地斑块的空间形态变化模式分布Fig.8 Distributions of spatial form patterns of ecological land patches from 2000 to 2020

2000—2010年期间,没有发生变化的生态用地面积占比约40%,增加的生态用地以新生模式和扩展模式为主,内填模式相对较少。新生斑块集中分布在2000年城市连绵区的东、南方向,扩展斑块则分布在边缘或外部,以西南和东北方向为主。新生斑块和扩展斑块的来源以农用地为主,而内填斑块的来源以建设用地为主。另一方面,同期减少的生态用地以消亡斑块为主,主要分布在2000年城市连绵区的北部边缘及外部;分裂斑块主要分布在2000年城市连绵区西北方向的生态用地集中区域;收缩斑块相对较少,呈零散分布。生态用地减少的去向均以建设用地为主,表现为城市增长中大量占用生态用地或使其内部产生大面积分裂。生态用地斑块的大量消亡能够在短时期内解决城市增长的用地制约问题,但生态建设的成本会对城市可持续发展构成巨大压力。

2010—2020年期间,没有发生变化的生态用地面积占比达到58%,增加的生态用地仍以新生模式和扩展模式为主,但内填模式显著增加。新生斑块主要分布在2010年城市连绵区的南、北方向,扩展斑块分布在东北边缘及外部,内填斑块更多分布在西南边缘及西北部。无论哪种模式,生态用地的增加均主要来源于农用地。另一方面,同期减少的生态用地呈现与2000—2010年不同的、以分裂模式和收缩模式为主的特点,消亡模式大幅减少。分裂斑块主要分布在2010年城市连绵区外部西北方向的生态用地集中区域,收缩斑块分布在内部的不同方向。生态用地减少的去向仍以建设用地为主,但很少出现建设用地大面积占用生态用地的现象,表现为城市增长加大了对生态用地集中区域的干扰,在使其趋向破碎化的同时,也使既有的生态用地斑块进一步缩小。

对比2000—2010年和2010—2020年生态用地斑块的空间形态变化模式可知,生态用地稳定性大幅提高,扩张模式中的新生模式及扩展模式进一步呈离心分布并向外围延伸,内填模式增幅明显。同时,缩减模式也以小范围的收缩模式及分裂模式为主,表明在后期的城市增长中更加重视生态保护与建设,兼顾了生态用地与建设用地的统筹规划与布局。

3.3 建设用地与生态用地的可达性

利用前述的高斯两步移动搜索法计算2000年、2010年及2020年建设用地与生态用地的可达性,其累积分布频率统计的结果符合重尾分布,即:高值低频、低值高频。为使不同时期的可达性具有可比性,基于2020年的可达性结果,使用重尾打断分类法[41],按照10%分位数确定断点值,将可达性划分为五个等级(图9),分别为高(>100000)、中高(10001—100000]、中(1001—10000]、中低(101—1000]、低(0—100]。

图9显示2000—2020年期间的可达性均以最低等级占比最大,约50%左右,而较高等级和高等级的占比均小于15%。进一步对比2000—2010年、2010—2020年以及2000—2020年既有建设用地及新增建设用地与生态用地的可达性(图9),发现新增建设用地可达性处于低等级的占比高于既有建设用地,2010年的表现更为显著。同时,新增建设用地可达性处于较高等级的占比也要高于既有建设用地,2020年的表现更为显著。总体来说,尽管建设用地到生态用地的可达性整体偏低,但2010—2020年新增建设用地到生态用地的可达性较2000—2010年有所提高,说明后期的城市增长中更加注重了建设用地与生态用地的同步建设,并取得一定的效果。

表3 2000—2020年不同斑块类型的基本参数统计

图9 2000—2020年建设用地与生态用地的可达性及其变化Fig.9 Accessibility change of ecological land from construction land from 2000 to 2020

进一步分析建设用地与生态用地可达性的空间分布(图10)可知,可达性较高和高的区域在2000年时集中连片地分布在城市连绵区北部边缘及外部,内部中心区域的可达性则处于中低程度。2000—2010年期间,北部的生态用地因城市增长而大幅减少,致使可达性的高值区域大面积消失,但中心区域的可达性有所改善,出现零散分布的可达性高值区域。随着2010—2020年期间生态建设进一步得到重视,可达性较高及高的区域在空间分布上更加趋向均匀化,建设用地到生态用地的可达性得到显著改善。

图10 2000—2020年生态用地的可达性空间分布Fig.10 Spatial distribution of ecological land accessibility from 2000 to 2020

4 讨论

4.1 城市增长背景下,生态保护与建设应统筹兼顾各类用地需求

作为城市系统诸多功能的承载体,土地在城市增长中具有举足轻重的作用。在土地资源有限的条件下,为满足高强度城市增长的需求,不同土地覆盖势必此消彼长。因此,在生态文明建设的战略目标下,强化生态保护与建设应统筹兼顾各类用地需求。针对现有研究中孤立探讨生态用地相关问题的不足,本文将城市视为一个整体,不仅仅关注生态用地本身,而是在综合分析生态用地、建设用地与农用地互相转化的框架下,结合景观格局指数和LESI指数,探究各类用地的数量结构与空间形态伴随城市增长的时空变化特征。2000—2020年期间,北京市的建设用地占比由34.59%上升到68.05%,尽管生态用地在此过程中与其他用地有转入和转出的关系变化,但总体面积占比相对稳定地维持在13%—15%,表明北京市达成城市增长与生态建设的双赢目标。

4.2 建设用地与生态用地的可达性是体现生态保护与建设成效一个侧面

城市生态用地在空间布局上要充分考虑与建设用地的适宜距离,这是由其美化城市景观、为城市居民提供休憩空间的功能决定的。本文根据2000—2020年建设用地与生态用地的可达性变化,探究了生态用地是否伴随城市增长而在空间分布上依附于新增建设用地。在前10年奥运场馆及大型居住社区的建设中,建设用地与生态用地的关系并没有得到妥善处理,使得北部的生态用地大幅减少,新增建设用地与生态用地的可达性处于较低水平。后10年北京城市建设进入转型时期[42],围绕疏解非首都功能、治理“大城市病”、打造北京城市副中心等重大任务,更加注重公共空间与生活品质提升[43],从而使2020年新增建设用地可达性的较高等级占比高于既有建设用地,可达性较高区域的空间分布更加均匀。当然,针对可达性等级居于中等以下的占比很高、城市中心存在大量可达性较低区域的现状,提高建设用地与生态用地的可达性仍是进一步加强生态保护与建设的核心要务。

4.3 城市生态用地的空间分布受多方面驱动力的作用

就北京市而言,城市生态用地的空间分布受区域自然条件、城市规划、重大事件等诸多因素的影响。首先,北京市地处太行山、燕山与华北平原交接地区,西部和北部为山区,生态本底条件优越;东部和南部为平原,适宜布局建设用地。如前所述,建设用地与生态用地可达性的较高区域在2000年时主要分布在北部边缘及城市外围;伴随着城市增长,方位II区和III区因处于上风上水的区位优势以及优良的生态条件,在前10年受到的负面影响较大,集中连片的生态用地呈现大面积转化为建设用地的消亡模式,建设用地的可达性处于低等级的占比较高;这一变化趋势在后10年得到抑制,生态用地主要呈现小范围的收缩模式及分裂模式,新增建设用地的可达性处于较高等级的占比高于既有建设用地。另一方面,方位I区和III区20km之外的城市增长范围内,生态用地与建设用地相伴,呈小规模分散分布,以新生模式及扩展模式向外围延伸。

其次,围绕首都核心功能及特大城市的发展定位,北京市在近20年的城市总体规划中始终贯彻生态保护与建设优先的顶层设计,按部就班实施一系列生态工程,确保生态保护与建设取得实效。继1999年《北京市生态环境建设规划》提出建设生态环境优美的现代化国际城市目标之后,《北京城市总体规划(2004—2020年)》明确了到2020年建成功能完备的山区、平原、城市绿化隔离地区三道绿色生态屏障,形成以山区普遍绿化为基础,以风景名胜区、自然保护区和森林公园绿化为重点,以“五河十路”绿化带和楔形绿地为骨架,以河流、道路和农田林网为脉络的市域绿地空间结构[44]。《北京城市总体规划(2016—2035年)》以建设国际一流的和谐宜居之都为总体目标,进一步强化西北部山区的重要生态源地和生态屏障功能,以三类环型公园、九条放射状楔形绿地为主体,通过河流水系、道路廊道、城市绿道等的连接,构建“一屏、三环、五河、九楔”网络化的市域绿色空间结构,使北京成为天蓝、水清、森林环绕的生态城市[45]。

此外,2008年奥运会在北京举办,为北京市同步推进城市更新改造与生态建设提供了契机[46]。继2001年申奥成功之后,北京市遵循“绿色奥运”理念,在建设运动场馆、改造城市基础设施、改善人居环境的过程中,注重拆建结合,在最大限度保护原有生态用地不被破坏的同时,通过合理规划和布局生态用地,使新增建设用地与生态用地的可达性不断提升。

4.4 政策启示与研究展望

在生态文明建设的战略目标下,城市增长要以资源环境承载力为基础[47],城市增长方式对城市本身及其所在区域生态环境的影响,已成为关乎城市可持续发展的重要问题[48]。北京市在高强度城市增长的背景下,探索了规划统领、政策引导、工程支撑的生态保护与建设的有效途径,对于我国其它特大城市具有重要的示范意义,其中的政策启示主要体现为:

将生态保护与建设上升到城市规划层面。随着城市增长目标从偏重经济要素向社会、文化、环境、生态等要素转型,在城市土地资源有限的条件下,为确保生态用地的稳固地位与合理规模,有必要在城市总体规划中强化生态保护与建设的相关内容,并制定专项规划。要在区域尺度上首先规划和完善非建设用地,不使城市绿地系统和生态环境保护成为被动的点缀[49]。同时,将生态用地作为新增建设用地的配套基础设施同步建设,能够避免不同用地之间的频繁转移,从而降低城市建设成本。

以城市增长边界抑制无序蔓延、确保生态安全。城市增长方式对区域社会、经济发展和生态过程产生显著影响,是一系列城市问题的根源[50]。相对于高度集约的内涵式开发,粗放的外延式开发更具有经济优势,因而导致城市无序蔓延,侵占大量自然生态用地。划定城市增长边界能够促使城市空间结构更加优化,有利于改善区域生态环境,是实现城市增长管控与生态安全保障的有效途径[48,51]。就北京市而言,应严格控制浅山区开发,将其作为山前生态保护区,加强绿化建设和生态恢复。

贯彻生态保护和生态建设长期坚持与动态调控相结合的原则。优良生态环境的形成与改善是一个具有连续性和完整性的自然过程,不可能一蹴而就。因此,作为城市可持续发展的重要内容,生态保护与建设需要长期的持续推进[49]。同时,在城市快速增长过程中,势必存在很大的不确定性和特定的重大事件,因而需要在城市总体规划的框架下,依据城市人口增长和经济发展的趋势,以及重大事件的需求,对建设用地的开发强度和生态用地的总体规模予以动态调控。

本文侧重从2000—2020年生态用地的时空变化,揭示北京市在城市增长背景下,是否实现生态用地与建设用地的同步规划和协调布局。研究中还存在一定的不足,主要体现为:对于生态用地时空变化以及建设用地与生态用地可达性变化的驱动力缺乏定量分析;在可达性计算中,没有充分考虑生态用地的不同类型和质量对服务半径的影响。在后续研究中,需要针对目前尚未解决的问题,进一步挖掘影响生态用地时空变化的关键因素,以及影响可达性的生态用地属性,结合定量计算和实地校验,发现更有价值的结果,为北京市建设可持续的宜居城市提供科学依据。

5 结论

本文分析了北京市2000—2020年生态用地与建设用地、农用地的相互转化,从距离和方位两方面揭示了各类用地变化强度的空间分布特征,并应用景观格局指数刻画了空间形态变化,根据景观扩张/收缩指数LESI判定了生态用地空间形态增减变化模式,通过高斯两步移动搜索法计算了建设用地与生态用地的可达性,揭示了二者空间关系的动态变化,得出的主要结论为:

(1)伴随城市的快速扩张,生态用地并没有同步增长,面积占比在2000—2020年一直为13%—15%,但距离和方位所呈现的空间分布发生显著变化,主要表现为生态条件较好区域受城市增长的负面影响较大,而生态条件相对薄弱区域的生态建设在城市增长中得到加强。

(2)生态用地的空间形态变化不大,但空间分布趋于分散。生态用地增加以新生模式和扩展模式为主,进一步呈离心分布并向外围延伸;生态用地减少则从消亡模式为主转向分裂模式和收缩模式为主,表明在后期的城市增长中更加重视生态保护与建设,兼顾了生态用地与建设用地的统筹规划与布局。

(3)建设用地与生态用地的可达性整体偏低,2000—2010年,新增建设用地周围的生态用地建设滞后,可达性的低等级占比高于既有建设用地,可达性高值区域零散分布在中心区域。2010—2020年,随着建设用地与生态用地同步建设逐渐得到重视,新增建设用地可达性的较高等级占比高于既有建设用地,可达性较高区域的空间分布更加均匀化。