基于生态位模型的白水江自然保护区保护效益评价研究

2023-01-10戎战磊刘兴明何礼文常亚鹏

戎战磊,马 虎,刘兴明,何礼文,常亚鹏

(1.青海师范大学 地理科学学院,青海 西宁 810016;2.青海省人民政府—北京师范大学 高原科学与可持续发展研究院,青海 西宁 810016;3.白水江国家级自然保护区管理局,甘肃 文县 746400;4.兰州大学 草地农业生态系统国家重点实验室,甘肃 兰州 730020)

自然保护区是社会经济发展到一定阶段的产物,是保护和管理自然资源、保护生态系统多样性、保护丰富的物种及其遗传资源的重要场所,它在应对生态破坏、维护生态安全方面的价值不可估量[1].建立自然保护区已成为保护生物多样性的重要手段[2].目前,全世界保护区面积约占全球陆地表面的13%,自1970年代以来增加了400%[3].

近年来,我国自然保护区网络初步形成,截至2017年底,中国已建立不同类型、不同级别的自然保护区2750个,约合147万km2,约占国土面积的15.3%[4],对维护生物多样性和促进可持续发展发挥了重要作用[5].在取得了一定成绩的同时,我国自然保护区的建设也存在不少问题[6],早期的自然保护区功能区划多采用依靠行政和地形界线进行划分的方法,缺乏科学依据,主观随意性大,没有对保护区实际情况进行考虑[7],自然保护区建设发展同样存在着“重数量,轻质量;重建立,轻建设”的问题[8].保护区是否能发挥自然保护区应有的效应,已成为自然保护区工作的首要任务.因此,对保护区进行保护效益评价有着重要的意义.

目前,研究方法和角度丰富多样[9,10].张林艳等[11]应用景观生态学方法对鼎湖山自然保护区功能区规划及管理进行了评估;吴洽儿等[12]基于GIS的保护区生态系统健康评价方法设计了对南澎列岛海洋生态自然保护区功能区划方案并进行了适宜性和总体布局评价;曲艺等[13]利用生物多样性保护规划软件C-Plan,对三江源地区进行了保护优先区确定及功能区划分;朱良艳[14]采用层次分析法对湖北野三河自然保护区开展了研究,划定了核心区、实验区和缓冲区的范围;李海霞等[15]运用灰色关联分析对辽河保护区划定以来保护效益开展了评价.这些研究成果为决策者做出科学判断提供参考.然而,近年来的相关研究多以对生态系统和生物多样性的保护效益评估为主,针对濒危动物保护有效性研究相对较少.

甘肃白水江国家级自然保护区成立于1978年,主要保护对象为大熊猫(Ailuropodamelanoleuca)、金丝猴(Pygathrixroxellanae)和羚牛(Budorcastaxicolor)等.目前采用通用的三区(实验区、核心区、缓冲区)功能区划方法对保护区功能区进行划分.本研究基于生态位模型,利用三种物种的分布点和环境因子变量,分析其栖息地分布,进而通过各物种栖息地与保护区功能区划叠置分析,对白水江保护区保护效益进行评价,旨在为重点保护对象有效保护研究提供参考.

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

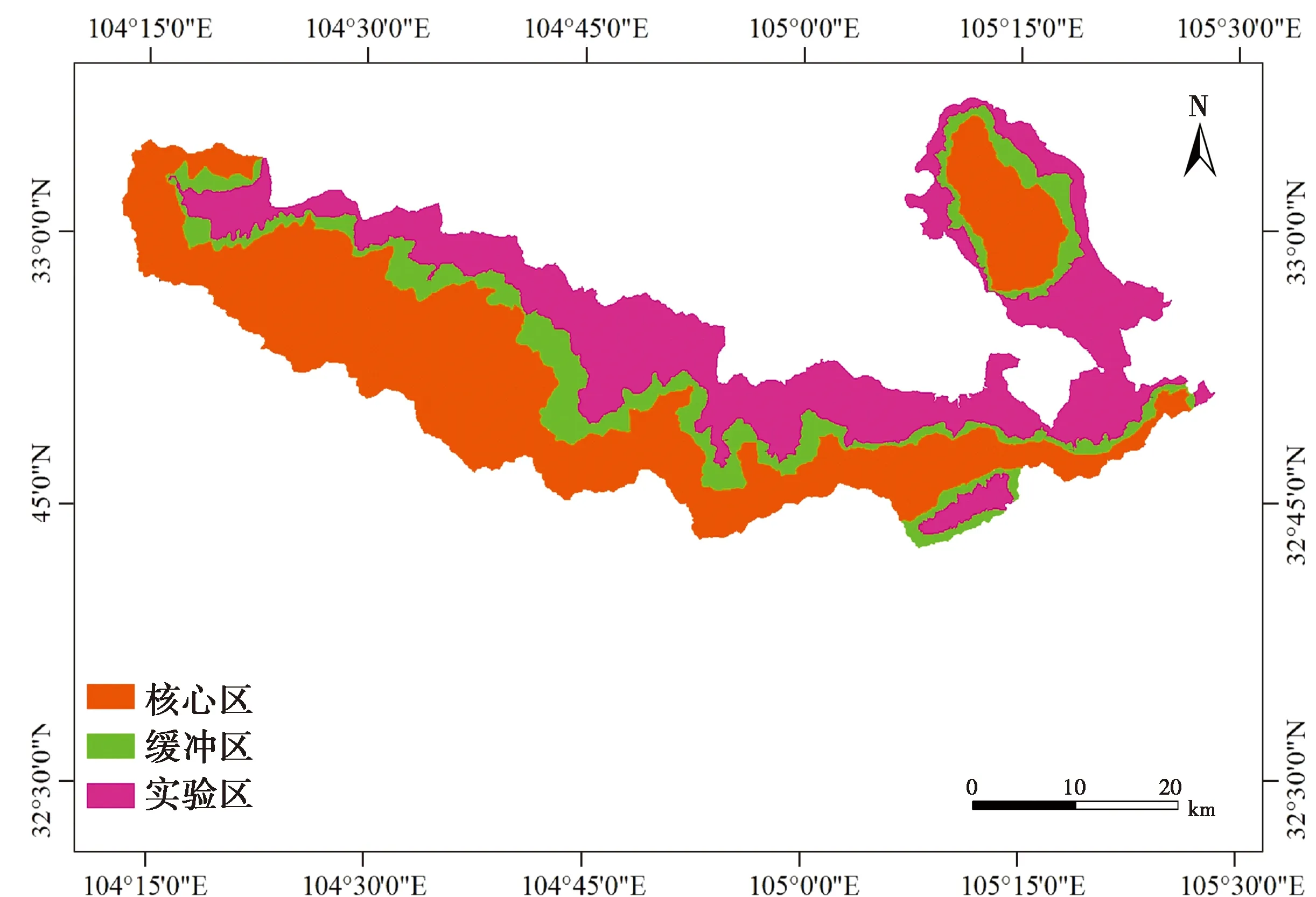

甘肃白水江国家级自然保护区位于甘肃省最南端(E104°16′~105°25′,N 32°36′~33°00′),总面积1857.7km2(图1).保护区主体部分位于岷山山系摩天岭北坡,另一部分位于白龙江北岸西秦岭山地的小团鱼河上游红铜河流域.保护区属北亚热带向暖温带过渡气候区,气候垂直变化比较明显,年均气温14.8℃,年降水400~1100 mm.境内海拔高差悬殊,从上到下依次形成高山灌丛、针叶林、针阔混交林、落叶阔叶林、常绿落叶阔叶混交林和常绿阔叶林六个明显的植被垂直带.保护区内动植物资源丰富,生态系统典型而独特.已查明有高等植物197科2600多种、昆虫24目227科2875种、鱼类4目8科68种、两栖类2目8科28种、爬行类3目11科37种、鸟类16目43科275种、兽类7目28科77种,其中珍稀濒危物种有大熊猫、金丝猴和羚牛等国家一级保护动物11种,二级保护动物40种.

图1 白水江国家级自然保护区相对位置与功能区

1.2 研究方法

研究方法主要有三步,首先,采用当前主流的MaxEnt 模型(maximum entropy modeling,MaxEnt)开展大熊猫、羚牛和金丝猴栖息地模拟.具体的做法是,将三种物种分布点数据和环境变量数据导入MaxEnt中,随机选取75%的点用于建立模型,剩下25%的分布点用于模型验证,其他参数为模型认值,输出结果在ArcGIS中作进一步的分析.利用ROC曲线(受试者工作特征曲线)对模型预测结果进行评价,其曲线下面积(AUC)的大小作为模型预测效果的衡量指标,取值范围为0~1,值越大表示模型预测效果越好.通常,AUC>0.8时,模拟结果较好[16].其次,将模拟出来的潜在栖息地结果导入ArcGIS中重新分类划分适宜等级,进而与保护区功能区划做叠置分析,从而分析各物种适宜区在各功能区的分布情况.最后,将各物种栖息地叠加生成物种丰富度指数图层与保护区功能区划做叠置分析.

1.3 数据来源与处理

大熊猫、羚牛和金丝猴分布点数据来源于白水江自然保护区2015年、2016年、2017年日常巡护监测.本研究共收集大熊猫痕迹点252处,金丝猴分布点50处,羚牛分布点233处.环境变量数据包括:①地形数据,来源于中国科学院计算机网络信息中心地理空间数据云平台(http:/ /www.gscloud.cn /);②植被覆盖数据,利用2019年TM8影像分类得到,分为针叶林、针阔混交林、落叶阔叶林、灌丛、草甸、农田、居民地等;③其他数据,包括居民点、道路、水系,从白水江国家级自然保护局获取.

以ArcGIS为平台,将所有环境变量图层统一边界,坐标系统统一为WGS-1984-UTM-Zone-48N,栅格大小统一为30 m×30 m,并转化成MaxEnt软件所要求的ASCII格式文件.

2 结果与分析

2.1 物种潜在栖息地分布

大熊猫、金丝猴和羚牛三种物种适宜分布区模拟显示,ROC曲线评价训练集与验证集的AUC值均超过0.9,表明模型的预测较好.

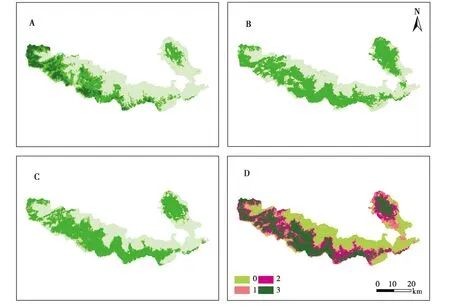

大熊猫、金丝猴和羚牛三种物种适宜栖息地主要分布在保护区的西部和南部,不适宜栖息地主要集中在保护区北部(图2).其中,大熊猫适宜栖息地的面积209.9 km2,较适宜栖息地面积为545.4 km2,不适宜栖息地面积为1102.2 km2,总的适宜性栖息地面积占研究区域面积的40.7%;金丝猴适宜栖息地的面积为249.1 km2,较适宜栖息地面积为744.0 km2,不适宜栖息地面积为864.7 km2,总的适宜性栖息地面积占研究区域面积的53.5%;羚牛适宜栖息地的面积为160.9 km2;较适宜栖息地面积为778.5 km2,不适宜栖息地面积为918.3 km2.总的适宜性栖息地面积占研究区域面积的50.6%.

图2 目标物种适宜区分布(A:大熊猫栖息地分布;B:金丝猴栖息地分布;C:羚牛栖息地分布;D:物种栖息地适宜性丰富度,0:三个物种都不适宜;1:一种物种适宜;2:两种物种适宜;3:三个物种都适宜)

2.2 适宜区分布与功能区

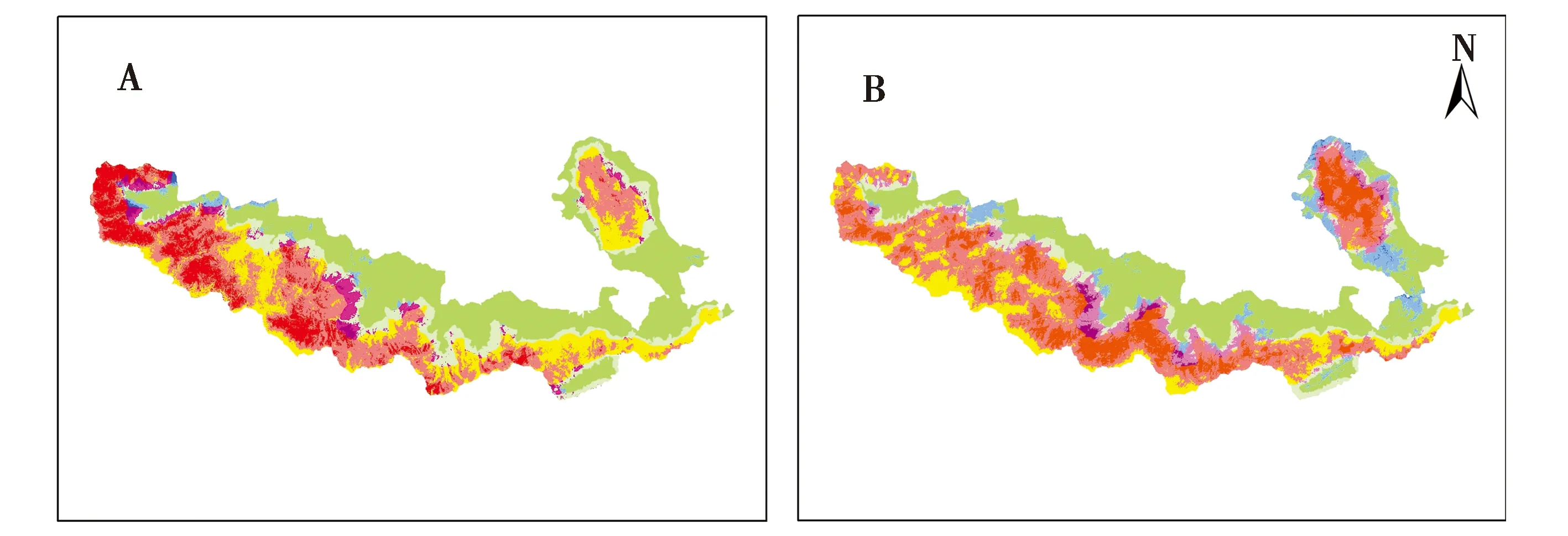

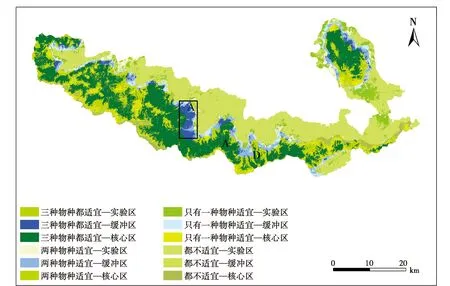

将目标物种栖息地与保护区功能区划叠加分析(图3),各保护物种的适宜和较适宜栖息地大都分布在保护区的核心区,在缓冲区和实验区中有少量分布(表1).

图3 目标物种适宜区与功能区划

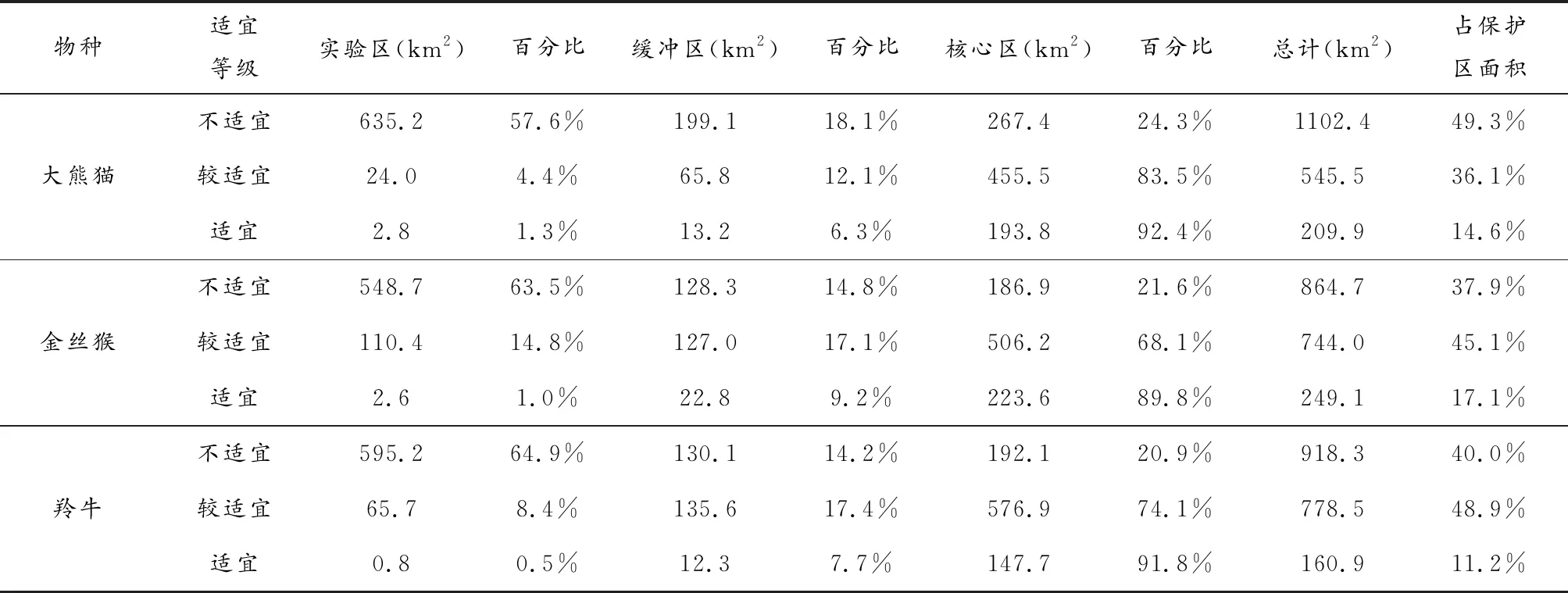

表1 目标物种栖息地统计

大熊猫92.4%的适宜栖息地分布在核心区,6.3%分布在缓冲区中,少量分布在实验区中(2.8%),83.5%的较适宜栖息地分布在核心区中,12.1%分布在缓冲区中,4.4%分布在实验区中;金丝猴89.8%的适宜栖息地分布在核心区,13.2%分布在缓冲区中,少量分布在实验区中(2.6%),68.1%的较适宜栖息地分布在核心区中,17.1%分布在缓冲区中,14.8%分布在实验区中;羚牛91.8%的适宜栖息地分布在核心区,7.7%分布在缓冲区中,少量分布在实验区中(0.8%),74.1%的较适宜栖息地分布在核心区中,17.4%分布在缓冲区中,8.4%分布在实验区中.

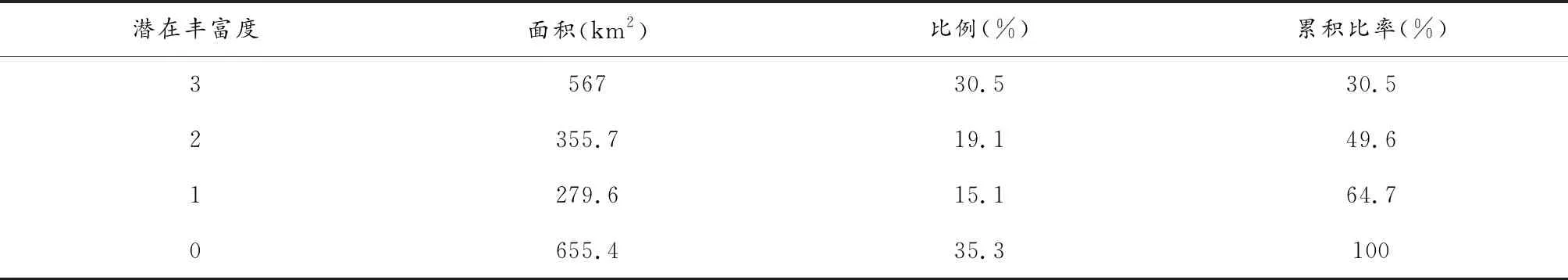

2.3 物种潜在丰富度

通过GIS空间分析,将大熊猫、金丝猴和羚牛栖息地叠置,得到三个物种在保护区的栖息地适宜性丰富度(图2D).表2显示:潜在丰富度为3时(三个物种都适宜分布),面积达到567km2,占保护区总面积的30.5%;潜在丰富度为2时,面积355.7 km2,占保护区总面积的19.1%;丰富度为1时,适宜面积279.6 km2,占保护区面积的15.1%.保护区中,至少一种物种适宜分布的累积比率达到64.7%,也就是说,保护区中有35.3%的总面积不能满足任何一个物种目标分布.

表2 白水江自然保护区物种潜在丰富度

2.4 物种潜在丰富度与功能区

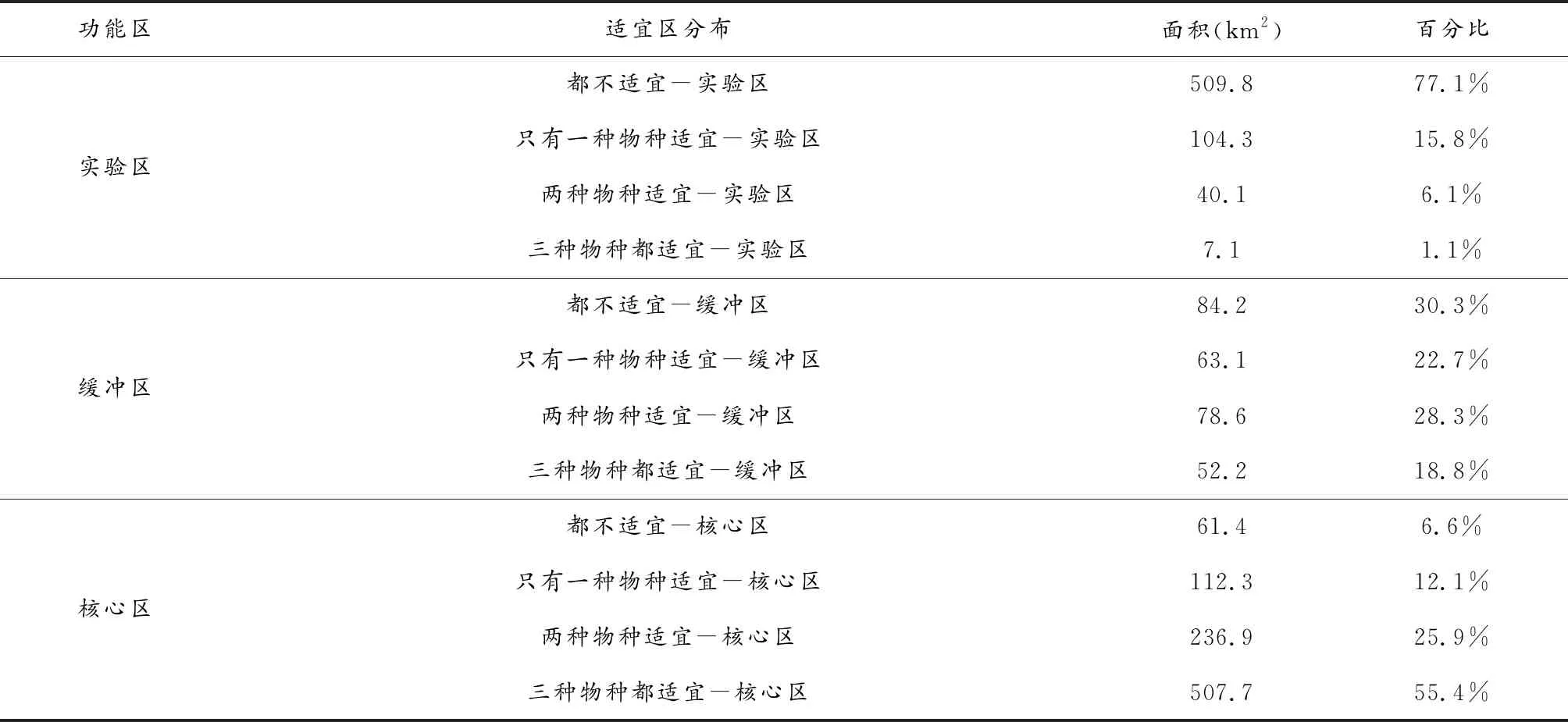

图4和表3表示:核心区中,93.4%的区域为保护物种潜在栖息地,超过70%的缓冲区面积是保护物种的适宜栖息地,22.9%左右的实验区面积分布着适宜栖息地.具体为,实验区中,1.1%的区域为三种物种适宜栖息地,6.1%的区域为两种物种潜在栖息地,15.8%的区域为其中一种物种的栖息地.缓冲区中,18.8%的区域为三种物种适宜栖息地,28.3%的区域为两种物种潜在栖息地,22.7%的区域为其中一种物种的栖息地.核心区中55.4%的区域为三种物种适宜栖息地,25.9%的区域为两种物种潜在栖息地,12.1%的区域为其中一种物种的栖息地.

图4 物种栖息地适宜性丰富度与功能区划

表3 物种栖息地适宜性丰富度在各功能区面积统计

3 讨论

建立自然保护区是对濒危物种进行抢救性保护的最有效措施,是当前各国保护生物多样性采取的重要手段.自然保护区的发展不仅要在数量上保持适度增长,更重要的是要使保护区的管理质量得到不断改善,功能评价正是引入监督和测评机制、促进自然保护区改善管理的重要途径[17].对保护区保护效益评估,是提高管理质量和实现保护目的的有效方法.本文对甘肃白水江自然保护区的保护成效进行研究,对保护区功能区设置的合理性进行了探讨.

保护区的有效性一直存在争论[18],争论的焦点是保护区内的生态变化或栖息地破坏是否得到缓解[19,20].辉河自然保护区管理局成立以来,保护区内湿地面积基本保持稳定,成片分布趋势增加,破碎化程度逐步降低,保护效果良好[21].神农架保护区的建立在一定程度上维持了森林生态系统的固碳能力,取得了一定的固碳保护成效[22].甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区建立以来植被保护成效明显,核心区和缓冲区内不存在退化的植被类型,天然草地植被表现出了较好的长势和增长的趋势[23].然而,也有一些保护区没有充分保护生态多样性,甚至导致退化和破坏[24].本研究中,大熊猫、金丝猴和羚牛的大部分适宜栖息地(89.8%~92.4%)和较适宜栖息地(68.1%~83.5%)分布在保护区的核心区内,然而,但也有的适宜区分布在缓冲区与实验区,尤其是金丝猴较适宜栖息地13.2%分布在缓冲区,14.8%分布在实验区,羚牛17.4%和8.4%较适宜栖息地分布在缓冲区和实验区,这意味着被保护物种在此区域的活动,将会遭受来自人类活动的压力.

目前针对自然保护区保护成效的评估多以定性研究或静态指标为主[10],在动态性、定量化的保护成效评估指标体系等方面的研究较为不足[21].自然保护区的保护成效评估应通过主要保护对象的动态变化来反映自然保护区保护和管理工作的效果[25].具有代表性、灵活性、综合性的保护区功能区划指标是决定区域划分合理与否的关键因素[13].本研究采用的生态位模型方法,以一种基于物种分布数据和环境数据的有效方法,它可以根据动物分布的动态变化,及时有效地进行评估.

自然保护区的功能区划是保护区规划管理的核心,合理有效的功能区划是充分发挥自然保护区多重功能和实施有效管理与评估的关键[26].“三区”区划模式中,核心区是自然保护区系统结构的核心,具有特殊保护意义的地段,是严格控制人类活动的区域,而缓存区和实验室的功能相对多样,受人类干扰较大.研究发现,超过70%的缓冲区面积是保护物种的适宜栖息地,22.9 %左右的实验区面积分布着适宜栖息地.建议对目前保护区功能区划进行微调,将缓冲区和实验区中适宜面积集中分布的区域划定为核心区,如图4中A区域.77.1%的实验区不是选择物种的栖息地,建议减少实验区面积,以节约投资保护成本.

4 结论

本研究基于保护目标物种栖息地分布和物种潜在丰富度进行保护区保护效益评价,保护区区划总体合理,有效保护了大部分适宜区,建议对保护区边界和功能区划微调,将缓冲区和实验区的部分区域划为核心区,并缩小实验区面积.本论文研究方法可为其他保护区的保护成效评估提供借鉴,有利于促进我国自然保护区事业的健康发展.