花屏

——莫高窟宋、回鹘、西夏蜀葵图像探究

2023-01-10史忠平

史忠平

(西北师范大学 美术学院,甘肃 兰州 730070)

蜀葵是我国的传统花卉,有着悠久的栽培历史。早在成书于战国时期的《尔雅》中就有“菺,戎葵”的记载。[1]53魏晋南北朝时期,此花已被普遍地名之为“蜀葵”,并成为文学作品赞美的对象。进入唐代,蜀葵广泛种植,其图像不仅出现在长安地区章怀太子墓、懿德太子墓、永泰公主墓、兴教寺及北京王公淑墓的线刻画与壁画中,也出现在敦煌壁画里。莫高窟的蜀葵以丛聚、折枝、花朵等形式直立于人物周围、佛座两侧下部,或漂浮于空中、拈于人物指间、盛于盘中,直至五代;自宋代开始,除继续保持浮空、手持及盘花形式外,转为大面积连片绘制;回鹘、西夏沿袭宋式,并无创新。

就目前的研究而言,岳亚斌、张田芳在《敦煌壁画中的蜀葵:从药用到礼佛》一文中认为:“蜀葵入于石窟,不仅因其花色艳丽,更重要的原因在于蜀葵本身就是一种药物,对于缓解天花有较好疗效,有复生与禳灾的含义。蜀葵由药用而成为礼佛的供品,是石窟壁画的一种稀见现象,须引起应有的关注”①岳亚斌、张田芳《敦煌壁画中的蜀葵:从药用到礼佛》,未刊稿。。王胜泽《敦煌西夏石窟中的花鸟图像研究》一文,从宋至西夏时期的蜀葵图像、蜀葵作为西夏石窟绘画的独特样式、敦煌西夏石窟中蜀葵的意义三方面进行探讨,对文献所载五代、宋时名家的蜀葵绘画作品进行了详细统计,认为蜀葵是敦煌西夏石窟的花卉新样,其在内涵上可能与华严思想有关。[2]153-168这两篇文章直指敦煌石窟中自唐至西夏的蜀葵,使这一图像进入学术视野,并涉及蜀葵图像在美术史上的相关问题,其价值与意义自不必多言,但前者重在讨论蜀葵的医药与礼佛功能,后者仅为全文的一部分,未能展开。笔者《莫高窟唐五代蜀葵图像初探》一文,在三位学者成果的基础上,从花鸟画史的角度出发,对莫高窟壁画、绢画、纸画、麻布画中唐、五代时期蜀葵图像的现存情况、造型、色彩、位置、图式、文化内涵等问题进行论述,认为:“莫高窟唐五代蜀葵图像虽然数量有限,位置也并不突出,但其图式与画法皆依中原皇家墓葬的粉本而成,其内涵除了与驱邪避灾、佛教信仰相关之外,主要与传统忠君寓意有较大关系”②史忠平、马金辉《莫高窟唐五代蜀葵图像初探》,未刊稿。,但对宋、回鹘、西夏时期连片绘制蜀葵的现象未及讨论。故而,本文就宋、西夏时期莫高窟蜀葵花的图像、造型、色彩、形式美、来源、寓意等继续进行探讨,希望能对敦煌石窟蜀葵图像的研究做一点补充,并求教于各位专家。

一、图像列举③本文所选蜀葵图像时代均以敦煌研究院编《敦煌石窟内容总录》(文物出版社,1996年)为准。

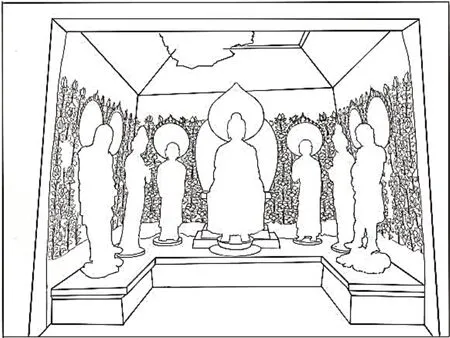

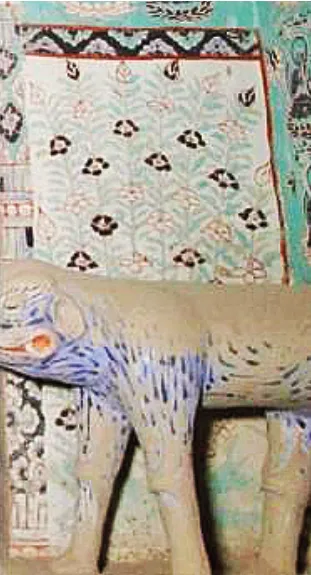

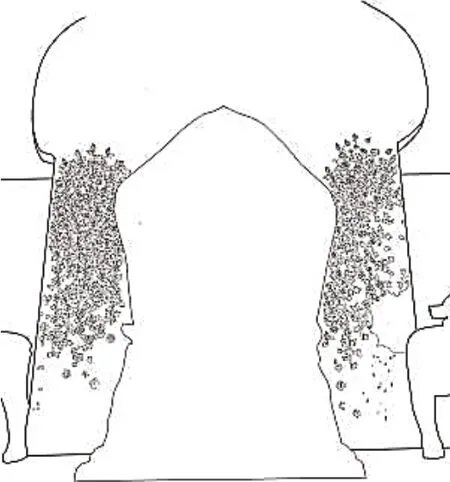

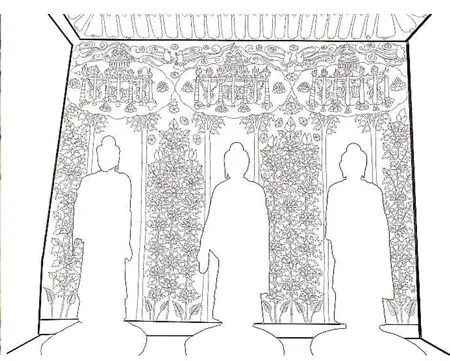

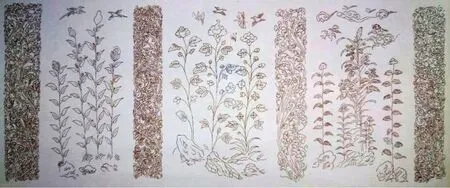

莫高窟第34窟主室西壁平顶敞口龛内西、南、北壁以及龛外南、北两侧都有宋代画蜀葵。(图1)莫高窟第368窟、第467窟主室西壁盝顶帐形龛内西、南、北壁,有宋代画蜀葵。(图2)莫高窟第169窟西壁盝顶帐形龛外南、北两侧有清塑虎各一只,虎身后壁上宋代各画蜀葵两方。(图3)

图2 莫高窟第368窟

图3 莫高窟第169窟

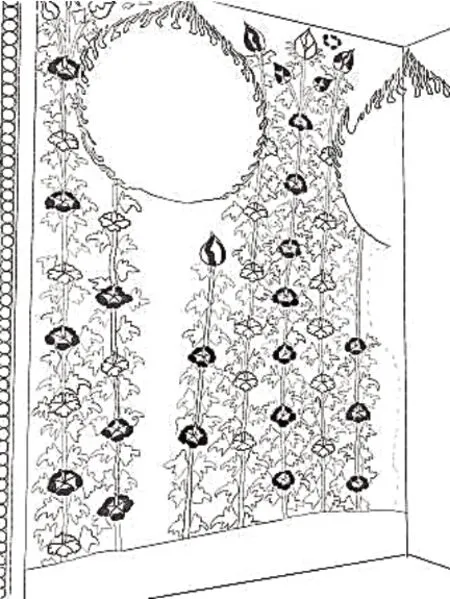

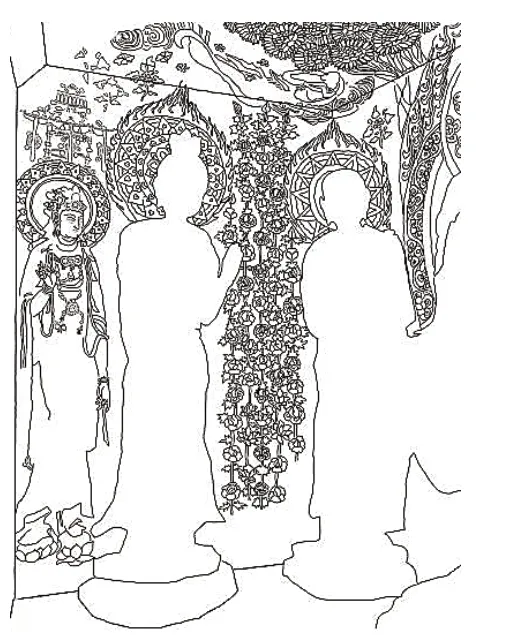

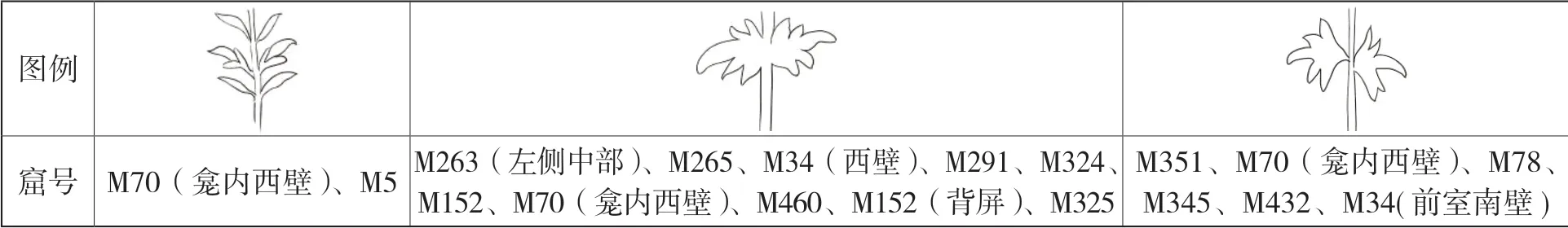

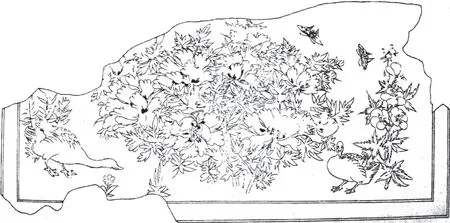

莫高窟第97窟南、北壁有回鹘时期画十六罗汉各六身,东壁门南、北有回鹘时期画十六罗汉各二身。罗汉所坐石座或身旁石座后绘有蜀葵,构成了葵石相结合的画面。(图4)莫高窟第140窟西壁盝顶帐形龛内西、南、北壁有回鹘时期画蜀葵。(图5)莫高窟第152窟,覆斗形顶,设中心佛坛,坛上背屏连接窟顶,背屏正面下部回鹘时期画蜀葵。(图6)

图4 莫高窟第97窟

图5 莫高窟第140窟

图6 莫高窟第152窟

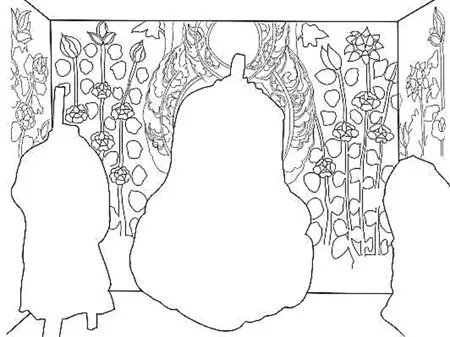

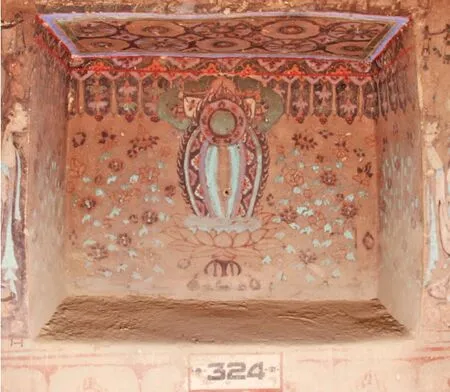

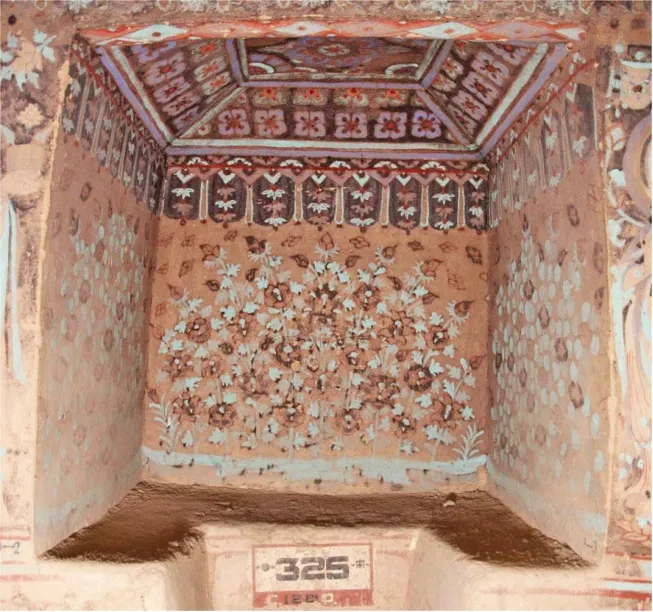

莫高窟第27窟、第70窟、第78窟、第164窟、第223窟、第246窟、第263窟、第265窟、第291窟、第307窟、第324窟、第325窟、第326窟、第328窟、第339窟、第344窟、第345窟、第349窟、第351窟、第353窟、第432窟、第460窟均有西夏绘蜀葵图像,位置、形式多与宋、回鹘一致。其中也有一些特殊的例子,如第324窟与第325窟分别是第128窟南、北两个耳室,面积较小。第324窟南壁开龛,龛内南壁上画垂幔,中画菩提宝盖、佛光、莲座,两侧画蜀葵。东、西壁上画垂幔,下画蜀葵。(图7)第325窟北壁开龛,龛内北壁通绘蜀葵。(图8)第326窟是西夏修建的洞窟,主室西壁龛内西壁画莲花童子六身、菩提宝盖三个,菩提树干自然形成界格,内画蜀葵,好像几扇屏风蜀葵图。(图9)第353窟西、南、北壁各开一龛,每个龛内都满绘蜀葵,好似进入蜀葵的花园,颇为壮观。(图10)

图1 莫高窟第34窟

图7 莫高窟第324窟

图8 莫高窟第325窟

图9 莫高窟第326窟

图10 莫高窟第353窟

上举图例显示,与唐、五代相比,宋、回鹘、西夏时期蜀葵图像的最大特点是高大挺拔、形象明确,多株并排直立,疏枝密叶,连成一片,就像蜀葵花的屏障(“花屏”)。绘制区域不仅在主室龛内三壁,而且延伸到龛外两侧壁面、龛外两侧像台正侧面、龛外下部壁面,以及窟内能绘制的其他空间如背屏、小龛等。

除此之外,宋、西夏以来莫高窟的蜀葵都明显增加,无论是飘浮在佛、菩萨、弟子等头部、身体两侧,仅有一花数叶,带有短茎的,还是持于供养人或菩萨手中,一花数叶,带有长茎,具有折枝花性质的,以及盛在佛教人物手中的花盘或花瓶里的。

二、造型、色彩与形式美

纵观宋、西夏莫高窟壁画中的花卉图像,连片绘制的蜀葵花屏面积最大,数量最多,在造型、色彩、形式美感方面堪为代表。其余如散花供养或手持供养的蜀葵,以及与人物石座相组合的蜀葵都可视为蜀葵花屏的局部。

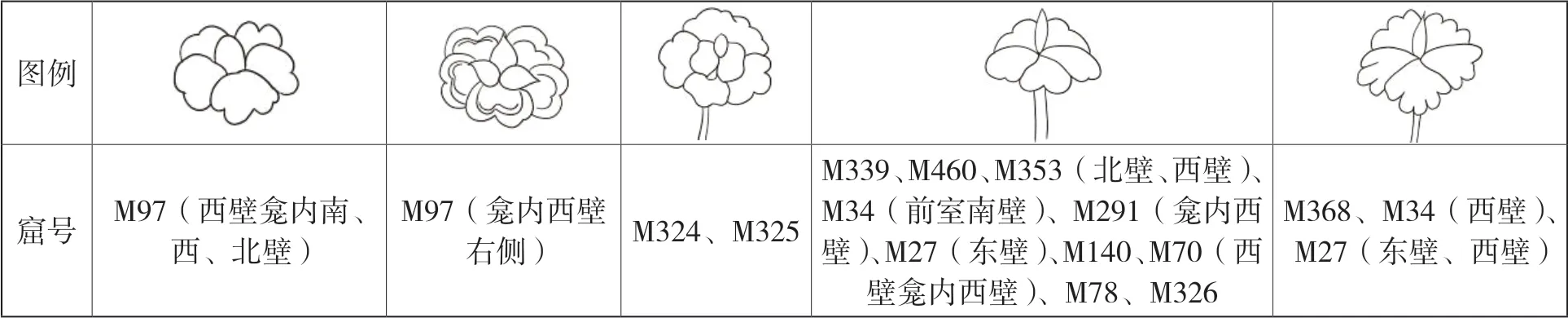

(一)蜀葵的花型

早在晋郭璞注的《尔雅》中就说蜀葵“似葵,华如木槿华”[1]53。晋崔豹《古今注》中也说蜀葵“似木槿而光色夺目”[3]22。从莫高窟唐、五代蜀葵图像来看,其花型似木槿,多为五瓣,或正或侧,写实与装饰风格兼有,可名之为“木槿型”。自宋以来,莫高窟蜀葵的花型走向丰富,除木槿型外,还有莲花型和牡丹型。(表1、表2、表3)发生这一变化的原因主要有四个方面。第一,蜀葵花品种增多。北宋周师厚《洛阳花木记》中记其在洛阳目睹的蜀葵就有“胡蜀葵、千叶红葵、剪棱蜀葵、千叶紫葵、鹅黄蜀葵、九心蜀葵、千叶绯葵”[4]115,可见宋代的蜀葵品种已经非常丰富。如果再参考明清的记载,则蜀葵的花型更是变化多端、“莫可名状”,④《遵生八笺》记载:“花有五六十种奇态……花形有千瓣、有五心、有重台、有剪绒、有细瓣、有锯口、有圆瓣、有五瓣、有重瓣种种,莫可名状”,见(明)高濂《遵生八笺·燕闲清赏笺》下卷,巴蜀书社,1988年,第591页;《花镜》说:“单瓣者多,若千叶、五心、重台、剪绒、锯口者,虽有而难得”,见(清)陈淏子辑《花镜》,农业出版社,1962年,第335页。不仅“有花瓣数的变化,有瓣形的变化,也有花瓣排列类型的变化”[5]76。自然品类的多元为蜀葵造型的多样化提供了现实依据。第二,莲花是佛教美术中最为常见的花卉,其在漫长的衍变历史中积累了成熟的表现技巧与经验,成为常被借用的花卉图式,具有极强的包容性和吸纳性,其与多种花卉融合而成的变体图像非常普遍。莲花型蜀葵乃是化用莲花形象,有些甚至与莫高窟宋代绘画中的莲花花头造型完全一致。 第三,蜀葵的娇艳并不在牡丹之下,唐代诗人陈标就曾将蜀葵与牡丹相提并论:“能共牡丹争几许,得人嫌处只缘多”[6]5771。而自唐宋以来,花鸟画的发展以及牡丹表现手法的不断成熟则是牡丹型蜀葵出现的原因之一。第四,莫高窟宋、西夏时期的蜀葵在花型的表现上,都以自然形为基础进行了适当的图案化处理,适应了装饰性的要求。同时为了追求丰富与变化,几种花型交替绘制,总体上既保证了蜀葵的形象特点,又多姿多彩。

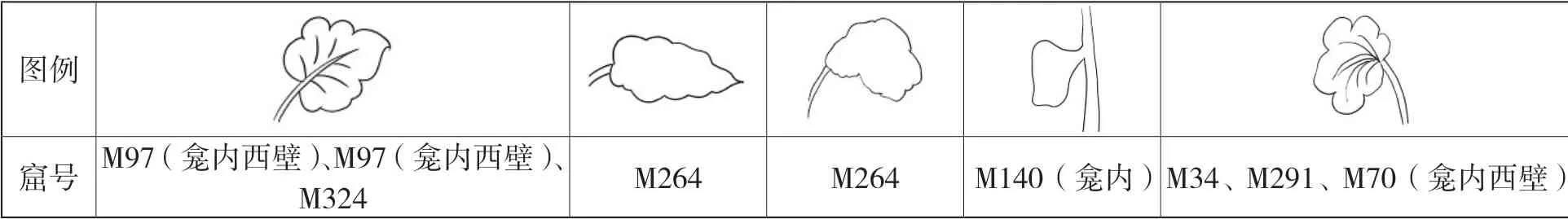

表1 木槿型

表2 莲花型

表3 牡丹型

(二)蜀葵的花色

晋崔豹《古今注》说蜀葵“光色夺目,有红,有紫,有青,有白,有黄”。[3]22晋傅玄《蜀葵赋》序说其“紫色曜目”[7]1397,南朝宋颜延之《蜀葵赞》说其“渝艳众葩,冠冕群芬”[7]1397,南朝梁王筠《蜀葵花赋》说其“翠萼丹华”[7]1397,唐陈藏器《本草拾遗》亦曰其“花有五色”[8]293,可见蜀葵花多彩,自古以来广为赞颂。自宋以后,文献所载蜀葵的颜色更为丰富,如明代高濂《遵生八笺》说蜀葵“花色有红、紫、白、墨紫、深浅桃红、茄紫、杂色相间”[9]591。清谢堃《花木小志》所记蜀葵颜色则有“深红、桃红、水红、浓紫、澹紫、茄皮紫、浅黑、浑白、洁白、深黄、浅蓝十余种”[10]99-100。《彦周诗话》记载,北宋赵昌曾画黄蜀葵,东坡作诗云:“檀心紫成晕,翠叶森有芒”[11]399。斯坦因获藏经洞所出唐代《二观音像》中曾出现黄色蜀葵。黄色蜀葵的图例还出现在俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆藏黑水城Дх316号晚唐时期绢本彩绘《观无量寿佛经变》的人物手捧花盘内。在莫高窟,宋以后的蜀葵则主要以红、白二色为主。

(三)蜀葵的花叶

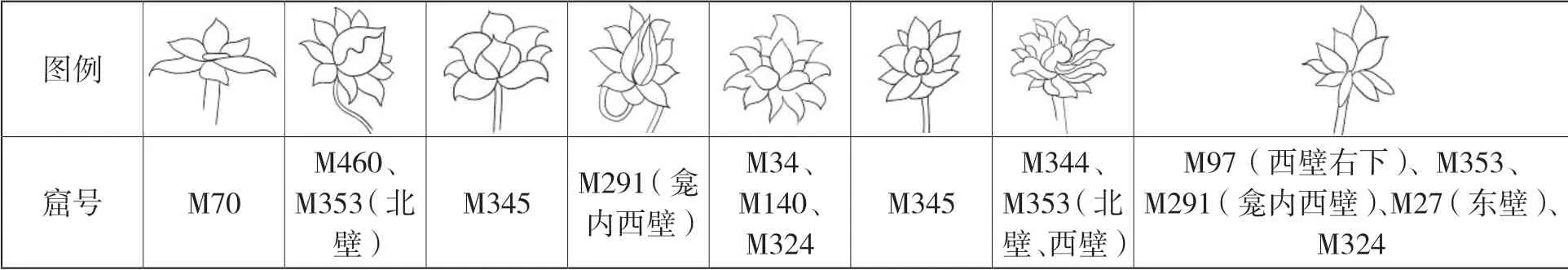

古人对蜀葵花叶的描述并不多。南朝陈虞繁《蜀葵赋》中有“播圆叶之青青”[7]1937之句,言其叶为圆形。唐白居易在《官舍闲题》中有“禄米獐牙稻,园蔬鸭脚葵”[12]3183的诗句。明清以来,对葵叶的相关描述更为具体。如明成化年间日本人题蜀葵的诗中有“叶比芙蓉叶一般”[13]192的句子。《本草纲目》描述其“叶似葵菜而大,亦似丝瓜叶”[14]1712。陈淏子《花镜》则言其“叶似桐,大而尖”[15]335。《小山画谱》中说蜀葵“叶大如芙蓉而五出,锯齿筋密”[16]18。《梦幻居画学简明》中说“葵有蜀葵,吴葵,鸭脚葵,各种不一,而入画者多写鸭脚葵,即秋葵也,因其叶开五尖形如鸭脚,故名”[17]584。可见,至迟在唐代,文献中蜀葵的叶子已有圆形和鸭脚形两种,而后世文献描述仍不出其外。考莫高窟自唐以来直至西夏的蜀葵花叶,也以圆形和鸭脚形为主。(表4、表5)

表4 圆形叶

表5 鸭脚形叶

总体看,在宋、西夏莫高窟绘画中,不论是手持供养的蜀葵还是以散花供养形式漂浮于虚空之中的蜀葵,花型都以木槿型、莲花型为主,花色都以红、白二色为主,花叶都以圆形和鸭脚形为主。

(四)蜀葵的枝干

蜀葵向有“一丈红”的别名,言其枝干高大挺直。南朝宋颜延之的《蜀葵赞》中有“类麻能直,方葵不倾”[7]1397之说。莫高窟唐代蜀葵图像枝干挺直,但较为低矮。五代、宋以后的蜀葵均高大挺拔,特征非常明显。

(五)蜀葵的形式美

莫高窟宋、西夏的蜀葵花屏数量多、面积大、造型丰富,通篇绘制,利用靠近和密集的原则连成一片,形成一个富有装饰性的背景或者“底”,将前面的塑像衬托得更加突出。从局部看,一花一叶都有着不同的个性特点,但从整体看,直立、均匀、重复、规律性极强的排列样式所造成的视觉面积的扩大又形成茂盛的感觉。其枝叶灵活分布产生的复叠、重叠、透叠等变化,又使平面中的基本形具有了一定的空间感,加强了密集的视觉效果。按照形式美感的原理,这种利用大小、长短、形状、高低等元素,有条理、有秩序、等距离的连续重复排列以及点、线、面组合,不仅能形成一种律动形式,体现出较强的节奏感和韵律感,而且能满足观者对秩序和变化的审美需求。另外,有些蜀葵略呈放射状分布,在视觉效果中,放射的形态向外呈现发射或环绕状,不仅因周围元素围绕一个焦点产生运动生长的感觉,而且容易形成一个清晰的、整合所有元素的视觉中心,从而“带有一种宗教般的起源的力量感”[18]77。

三、母题与渊源

“母题(motif)是文学作品中的一种反复出现的因素:一个事件、一种手法或一种模式”,也是“一种程式化、惯例化的文学传统”。[19]240在绘画中也存在一定的母题,以程式化、惯例化的形式影响着各种绘画图式的发展。如果将前文所述莫高窟宋、西夏的蜀葵图式做一概括,则主要有漂浮图式、手持图式、葵石图式与花屏图式。前两种图式来自佛教鲜花供养的传统,在印度早期雕刻和我国佛教艺术、墓葬艺术中都比较普遍。尤其是在敦煌石窟,自十六国以来,持花与散花图像一直存在,但每个时期的主题花卉有所不同。如北凉至北魏主要以细枝点状花、大头莲花、长颈莲花为主;西魏至隋代以忍冬莲花为主;隋代以宝珠莲花为主;唐代以写实性莲花为主的同时,也出现了不同种类的花卉;宋代以后则以蜀葵花为主。以下就葵石图式与花屏图式的母题与渊源做一分析。

(一)“花下置石”母题与葵石图式

20世纪以来,墓葬考古中发现了大量的花鸟图像,尤其是以章怀太子墓、懿德太子墓、永泰公主墓为代表的皇家墓葬,无论从时间上还是从水平上,都是研究花鸟画最为珍贵的一组资料。其中可以看到独株花卉直立于人物之间或前后,根部置碎石,以暗示根植地面的自然化倾向。(图11)这种“花下置石”的形式与“树下置石”是一致的。如果再做推想,其与新疆阿斯塔那墓出土的六扇花鸟屏风中的“花下立鸟”图式也有着异曲同工之妙。(图12)河南安阳果品公司家属楼基建工地出土的唐墓壁画中,绘制了花草和山石。(图13)河南安阳唐文宗太和三年(829年)的赵逸公夫妇墓中,墓室西壁绘三扇花鸟屏风。左右两幅花下置湖石,湖石面积增大,已经不是散落在花根部的碎石,而是立于花前的高大奇石。河北曲阳五代王处直墓(924年)前室西壁《牡丹图》,绘牡丹一株,牡丹下有湖石。后室北壁中间画大丛牡丹,下亦有湖石。(图14)

图11 章怀太子墓线刻画

图12 阿斯塔那墓花鸟屏风

图13 安阳果品公司唐墓壁画

图14 河北曲阳王处直墓牡丹图

陕西省韩城市盘乐村218号墓出土的北宋《湖石牡丹图》、内蒙古敖汉七家2号辽墓花鸟屏风、河北宣化下八里2区2号辽墓花卉屏风中的花卉(图15)均与王处直墓非常相似,“花下置石”的形式都遵循了唐、五代中轴对称的布局。

图15 河北宣化下八里2区2号辽墓花卉屏风

河北宣化下八里5号辽天祚帝天庆七年(1117年)张世古墓花鸟屏风虽然同样采用花、鸟、湖石的组合,但花卉疏疏朗朗,枝叶穿插有致,较为生动。关键是花与湖石的位置时有错落,花的种类也变得丰富多样了。(图16)内蒙古敖汉旗羊山1号墓的《牡丹图》,根部巨大的湖石,牡丹的姿态打破了对称的格局,自然绽放。俄藏西夏版画《随朝窈窕呈倾国之芳容》中也有同样的表现。另外,自唐、五代流行的水月观音中对花石图式的应用也是一个不容忽视的现象。如黑水城西夏时期X.2439号水月观音身后的《牡丹图》湖石与牡丹组合的样式就是典型代表。(图17)

图16 河北宣化下八里5号辽墓花卉屏风

图17 黑水城西夏水月观音中的牡丹图

如果再看宋代以来名家绘画,则发现其虽然不像墓葬绘画那样固执地遵守着对称的范式,置景造境已经成为他们的追求目标,但“花下置石”的母题仍然或隐或显地存在着。至此,我们可以看到,花的种类可以变,石的大小形状亦可以变,但“花下置石”的母题却经久不衰。莫高窟第97窟罗汉坐于洞石座上,石后置蜀葵,或罗汉身旁立湖石,石后置蜀葵的组合样式,依然是“花下置石”母题的表现形式,只不过隐性地布置在人物画中罢了。

(二)母题复制与花屏图式

在莫高窟宋、西夏洞窟中,蜀葵成了装饰面积最大的花卉,且表现出几个显著特点:第一,以独株直立蜀葵为基本单元;第二,独株蜀葵重复并列直立;第三,满壁通屏绘制。这种形式在目前所见花鸟画图例中颇为独特,但也并非无本之木。

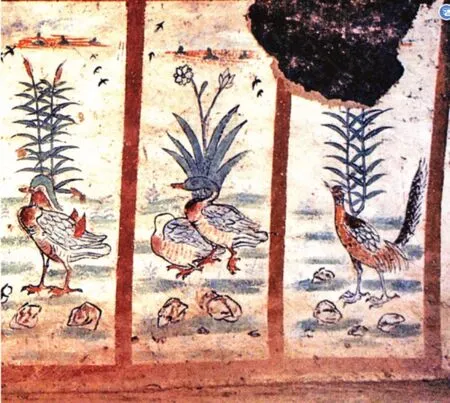

1.独株直立的单元图式。早在陕西富平唐肃宗上元二年(675年)李凤墓甬道东壁的仕女图中,就描绘了独株直立的无根花卉。(图18)这种图式还出现在淮南大长公主墓(690年)、章怀太子墓(706年)、懿德太子墓(706年)、永泰公主墓(706年)、韦浩墓(708年)、万泉县主薛氏墓(710年)、惠庄太子墓(724年)、韦慎名墓(727年)、薛莫墓(728年)、高力士墓(762年)、唐安公主墓(784年)、契苾夫人墓等长安京畿地区墓葬壁画中。[20]141尤其是在章怀太子墓、懿德太子墓、永泰公主墓中,人物周围有大量或高或低的独株直立花卉,其中就有蜀葵图像。在这些画面中,独株直立的花卉充当了界格,如同独立的物件,被安排在人物前后,但并不受其活动的限制,[21]338可视为唐代花鸟画走向独立之初一种稚拙的样式。莫高窟初唐第323窟南北两壁下部绘制菩萨,菩萨之间以等高的花卉相隔。莫高窟初唐第332窟东壁北侧下部供养比丘中间有花卉间隔。莫高窟盛唐第46窟北壁长方形龛内塑过去七佛立像,佛像之间墙面上绘制等高花卉相隔。可见,这一用花卉充当界格的构图方式在初唐就已经传入敦煌并被应用了。莫高窟初唐第329窟、盛唐第130窟、盛唐第126窟、中唐第92窟、五代第34窟也绘制了具有界格性质的蜀葵。这就说明,作为一种基本的单元,独株直立的蜀葵样式不仅是唐以来界格花卉图式流行的反映,也为宋、西夏花屏图式做了应有的准备。

图18 李凤墓壁画

2.多株并立的连株图式。有学者谈及章怀太子墓石椁线刻画中多株并排直立的花卉图式(图19)时,曾指出在庞贝II.3.3和VI.17.42出土的约公元1世纪的壁画中,就有花木并排直立的形式(图20)。⑤参见曹可婧《多元融合:对唐代墓葬壁画“金盆花鸟”图的再思考》,《形象史学》2021年第2期,第175-191页。二者之间是否存在某种关系还有待进一步讨论。但若从我国艺术发展的轨迹来看,早在秦始皇兵马俑中就已经蕴含着同类单元重复直立的思想。莫高窟北周、隋代的壁画中,表现了大量有人物活动的自然环境,其中很多山林图中就有独株树木重复并列直立的图式(图21)。可见,章怀太子墓石椁线刻画中多株并立花卉的出现也非偶然。在河南安阳刘家庄北地唐文宗大和二年(828年)M126郭燧墓西壁金盆花鸟图中,虽然花卉种类不同,却套用了多株并立的图式。如果再扩大范围,则画史所载唐代韩滉的“五牛”,唐代薛稷、五代黄筌的“六鹤”样式也都是基本单元重复并置观念的体现。在内蒙古翁牛特旗乌丹镇解放营子墓木椁北壁图像(图22)中,依然能够看到这一图式的延续。即是说,无论是同一单元重复并立的观念,还是多株并立的花卉图式,在中西绘画中都是一个较早被使用且延续时间较长的模式。所以,说莫高窟宋代以来蜀葵多株并立的做法是这一图式发展演变过程中的一种变体应该不会大谬。

图19 章怀太子墓石椁线刻画

图20 庞贝II.3.3湿壁画

图21 莫高窟北周第296窟壁画

图22 内蒙古翁牛特旗乌丹镇解放营子墓木椁北壁图像

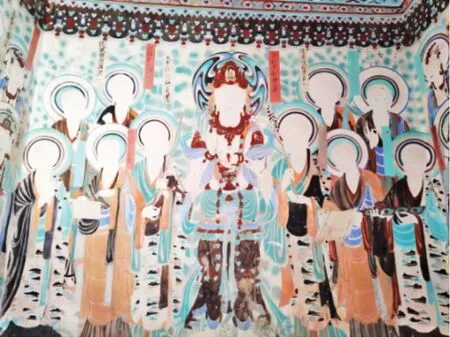

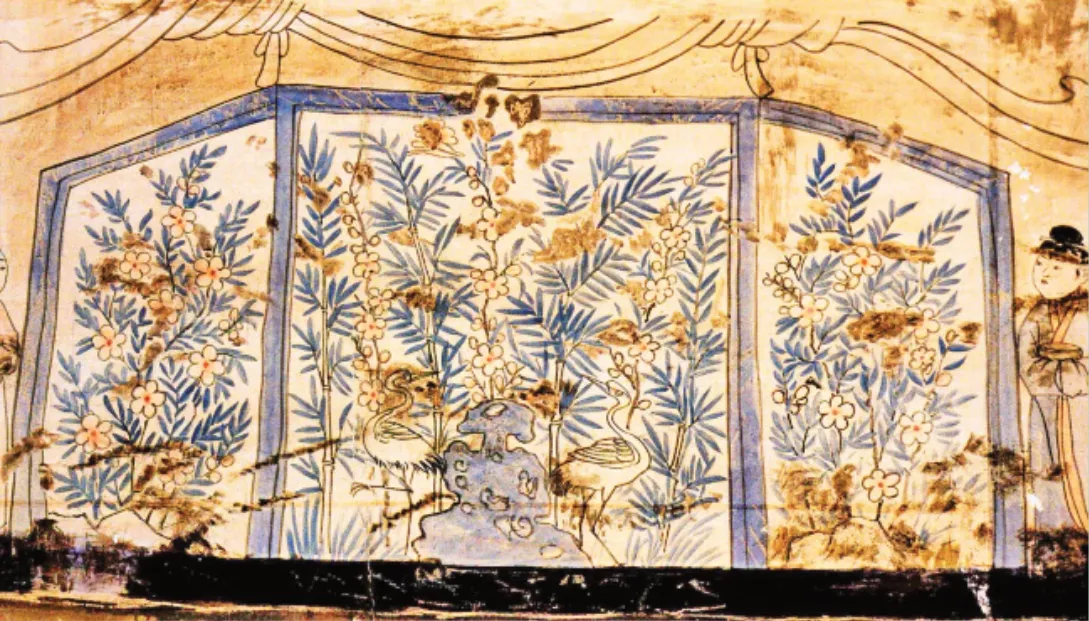

3.通壁满绘的花屏图式。陕西临潼庆山寺舍利石塔塔基精室西壁壁画、石塔宝帐线刻画中都绘有花卉屏风图像。[20]155陕西西安唐安公主墓(784年)墓室西壁绘有花鸟屏风。河南安阳赵逸公墓(829年)墓室西壁绘有一大两小三扇花鸟屏风。北京海淀八里庄王公淑墓(838年)墓室北壁绘有牡丹芦雁屏风(图23)。另有陕西西安高克从墓(847年)、梁元翰墓(844年)、姚存古墓(853年)、杨玄略墓(864年),河北曲阳五代王处直墓(924年)墓室西壁均绘花鸟屏风。[20]159上举诸例有三个特点:一是普遍与屏风有关,要么以壁为屏,上写花卉,要么模仿花卉屏风实物;二是花卉屏风多绘制在墓室西壁;三是出现了通屏绘制的倾向。莫高窟壁画自唐代开始大量绘制屏风画,其中部分绘制于西壁龛内。盛唐第217窟(707—710年)人物身后模仿实物绘制的花鸟屏风图像,与庆山寺舍利石塔花鸟屏风完全一致。盛唐第205窟南壁上部、第444窟南壁中央《阿弥陀说法图》中,佛菩萨身后通屏绘制花树或花卉。五代第6窟西壁龛内观音与十大弟子身后通屏绘制植物做背景。(图24)这些现象一方面说明莫高窟唐代以来的花卉表现图式与京畿地区佛教美术及墓葬美术保持一致,另一方面也为宋、西夏时期通壁满绘的蜀葵图式做好了铺垫。

图23 王公淑墓屏风画

图24 莫高窟第6窟壁画

至两宋时期,屏幛高壁成为全景山水、花鸟画样式赖以发展的前提之一。辽、金时期的绘画中通屏绘制花卉的情况也比较常见。1992年内蒙古巴林左旗福山地乡前进村辽墓出土的辽屏风画,图中三扇屏风、通屏满绘湖石、梅、竹、双鹤。(图25)1979年山东省高唐县寒寨乡谷官屯村虞寅墓出土的金章宗承安二年(1197年)花卉屏风图,下部通绘牡丹。这都说明,莫高窟宋、西夏时期通壁满绘的蜀葵图式并非游离于时代花卉图式之外。

图25 前进村辽墓屏风画

综上,莫高窟宋、西夏时期的葵石图式与“花下置石”的母题有一定的渊源关系。而通壁满绘的花屏图式,则建立于独株直立单元图式与多株并立连株图式的发展序列之中。其以西壁龛为中心进行绘制,从位置上反映了与中原墓葬相同的观念。同时,佛龛内西、北、南三壁的自然结构即是一个隐形的屏风,而通壁绘制,则近似一个蜀葵花的屏障。

四、绘制原因与内涵

在佛教文献中,蜀葵不仅是一种用以揩摩的植物,而且具有祈祷、禳灾、供养的功能,同时还有一定的药用价值。对此,王胜泽、岳亚斌、张田芳均有论述,此不赘述。除此之外,仍有一些关乎主流花鸟画影响、敦煌石窟美术自身发展演变以及蜀葵本身所具传统文化寓意等方面的原因需要关注。

(一)主流花鸟画繁荣及辐射

我国花鸟画,经唐五代的独立与发展,至两宋时期达到高峰。宋代帝王喜好绘画,继而建制画院、奖励绘画、礼遇画家,使得此期的美术发生了历史性转捩。具体体现为宫廷美术的玩赏化、宗教美术的世俗化、文人美术的正宗化、工艺美术的雅化和少数民族美术的汉化。其中,以文人贡献最大,因为这些转捩都以文人美术的正宗化为关钮。[22]8-12在这样的背景下,文人士大夫不仅成为花鸟画创作的主要群体,而且以其在学识、修养、声望、社会地位等方面的优势为所有艺术注入了“郁郁乎文哉”的人文气象。

单就蜀葵题材的绘画而言,《铁围山丛谈》中记载南唐徐熙曾有《碧槛蜀葵图》,后来被北宋王诜收藏;[23]733《宣和画谱》著录五代梅行思《蜀葵子母鸡图》[24]323,徐崇嗣《蜀葵鸠子图》[24]361;《南宋馆阁续录》卷三著录赵昌《萱草蜀葵》一幅[25]12。

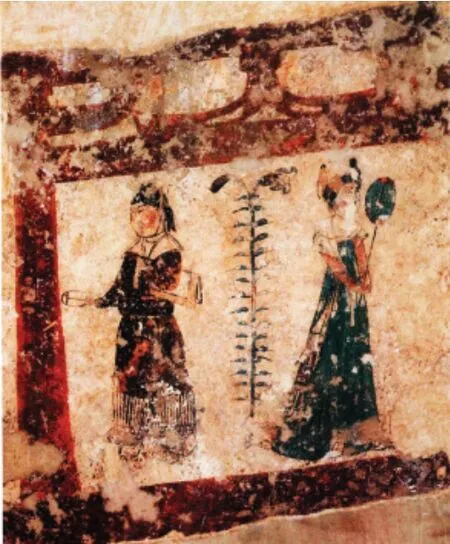

北宋周文矩、李迪、赵仲全,南宋许迪、李从训、李嵩、鲁忠贵、毛益等均有蜀葵画作留存至今。另外,辽宁博物馆、台北“故宫博物院”、上海博物馆都有宋代佚名画家的《蜀葵图》。(图26)[2]153-168这些传世蜀葵图的共同特点是形象写实,技法高超,枝干多斜出且有S形曲线。值得一提的是,俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆藏黑水城艺术品中,有一幅绢本彩绘《禽鸟花卉》,编号为X.2521,绘制于12—14世纪。该图幅面宽大,构图复杂,“经过修复还原的装裱形式,说明其可能是独立的花鸟画,而不是某一大型绘画的局部。比较传世的宋人花鸟画毫不逊色”[26]294。(图27)

图26 宋代佚名《蜀葵图》,上海博物馆藏

图27 黑水城X.2521号《禽鸟花卉》

可以说,绘画名家的普遍参与和文人审美的渗入,为宋代以来蜀葵图像的传播营造了良好的文化氛围,也提供了技法的支撑。

(二)信仰的世俗化与山水、花卉独立审美地位的提高

莫高窟唐、五代时期的蜀葵数量少、面积小、位置并不显著。但宋、回鹘、西夏时期的蜀葵,不仅数量多,而且集中分布在西壁佛龛内外。由于西壁壁龛“直接反应和统摄了整座窟室信仰的主题和供养膜拜的主体”[27]19,在莫高窟中具有特殊的地位,所以,西壁壁画的每一次变化都至关重要。即是说,宋、回鹘、西夏时期,流行蜀葵占据西壁佛龛内外除佛、菩萨、弟子之外几乎所有空间的现象,必然代表着信仰主题的一次重要变化。

如果对宋以前西壁龛内佛、菩萨、弟子之外的空间内容简单做一梳理,则会发现,唐代以前西壁龛内壁画内容主要有双树、佛光、飞天、菩萨、婆薮仙、鹿头梵志以及零星点缀在人物周围以莲花为主的花枝。进入唐代,西壁龛内出现了一些变化。首先是植物绘制面积增大,双树多表现了巨大的树冠,且开满花朵,更加出花卉的特点。同时,在双树之间还绘制花卉,双树的神秘、庄严逐渐减弱,代之以和谐的自然花木世界。其次是屏风画流行并进入西壁佛龛之内,除延续旧式,在屏风中表现菩萨、弟子像外,多表现经变故事内容。但到中唐以后,屏风中的经变故事画内容单一,构图简单,山水、花卉的主体性被强化,人物反而成为其中的点缀:莫高窟第238窟主室西壁龛内佛光后宽幅屏风画一扇,中间画山水;莫高窟第183窟西壁龛内西壁画屏风三扇,屏内分别画菩萨、弟子、山水;莫高窟第13窟龛内南壁屏风画三扇,画山水、人物,东、西壁屏风画一扇,画山水;第82窟西壁龛内西壁画屏风三扇,中间屏风画花卉,两侧画菩萨各一身。这些变化都说明西壁龛内不仅出现了山水、花卉内容,而且取得了与菩萨、弟子、故事画同等重要甚至更为重要的地位。这反映出山水、花卉的独立性地位逐渐凸显,更重要的是它作为一种图像更多体现了自身的独立性和审美价值,有了较强的世俗性特点。

宋代以来,蜀葵在西壁龛内的通屏绘制,是花卉题材绘画独立性、审美性与世俗性的进一步体现。莫高窟第467窟为中唐开凿,五代、宋重修的洞窟,塑像已毁,仅存部分像座。主室西壁盝顶帐形龛内西壁画佛光、项光和大片蜀葵,底层有五代画佛、弟子;南、北壁各画项光和大片蜀葵,底层五代画天王。宋代的这次重绘可以明显地看到把五代画的佛、弟子、天王全部覆盖,并替换成蜀葵的现象。这不仅说明在宋人眼里,蜀葵的意义已经大于前朝绘制的佛教人物,而且反映了这一时期莫高窟佛教信仰世俗化,以及在这一倾向下主壁花卉独立审美地位的提高。

(三)简约风格下的填充需求

刘玉权曾说:“宋代理学兴起,随着社会思潮与社会风俗的变化,也导致社会审美观念的变化。反映到艺术领域,变唐代绘画的富丽灿烂为宋代及以后绘画的简约朴素”,同时指出:“沙州回鹘壁画,结构多趋于松散,远不似唐代壁画那样严谨饱满”。[28]6他认为原因主要是选择的题材内容本身比较简单,规模小,也与此时的绘画技巧有关。[28]4沙武田也曾就西夏壁画整体趋向简约化的问题做过探讨。[29]287-482也就是说,对敦煌而言,宋代以后的绘画从构图到内容都出现了简约化的倾向,而简化的结果则是巨大的墙壁上出现了大面积的空白,正如刘玉权所说:“使宏大的建筑空间与规模同贫乏的内容,松散的布局与结构之间的矛盾显得非常突出”[28]4。按照装饰艺术中的“空白恐惧”理论,这种因简约化而造成的大面积可用空间,又会引发装饰者填充空白的欲望,并寻找一种适合的母题。[30]180-199宋代以来莫高窟大面积连片绘制的蜀葵图像或许就是适合填充空白的母题之一。一方面,蜀葵图像自唐代以来的发展已经积累了成熟的表现经验;另一方面,一些迹象表明,莫高窟诸多洞窟西壁龛内外的蜀葵图像装饰意图比较明显,尤其是蜀葵高大直立、并排连续的特点,具有填充大面积空白的优势,很容易被画家借用。

(四)忠君报国观念的反映

从传统寓意来看,自唐代以来,蜀葵所含的忠君内涵就被不断地称颂,这一点在唐代的文学作品中可以得到证实。宋代以来,这一思想仍在延续。如宋人诗词中所谓“愿回日月之照,一明葵藿之心”[31]141,“不入当时眼,其如向日心”[32]537,“但疑承露矜殊色,谁识倾阳无二心”[33]311,“臣年虽老,臣卿尚少,一片丹心葵向”[34]1938等均有此意。《宏智禅师广录》中也有“法法平齐,随高就低,南日蜀葵向,北风胡马嘶”[35]115之句。金人姚孝锡亦有“倾心知向日,布叶解承荫”[36]468的诗句。另外,《梦林玄解》卷十八《梦占》中还有梦见蜀葵为吉的说法:“占曰:兆之者,主有捧日之诚,忠心戴国,矢志弼君。如梦千叶或锦葵者,则锡莽赐玉之应也”[37]505。可见,蜀葵忠君的象征意义在当时有着广泛而深入的影响。

佛教方面,方立天曾说:“在对待政权的态度上,结合宋儒忠君报国的思想,佛教僧人开始绝对臣服于君主的权威,著名禅僧宗杲将‘菩提心’解释成‘忠义心’”[38]269,还说:“沙门不敬王者,僧人对世俗政权抗争至此结束,历代僧大试图保持的那份独立性被王者的绝对权威所取代。寺院住持祝词变成了首先祝当今皇上‘圣寿无穷’……最后才是感谢祖师的‘法乳之恩’”[38]270。《大慧普觉禅师法语》卷二十四明确指出:“予虽学佛者,然爱君忧国之心与忠义士大夫等”[39]912。《宋高僧传》的作者赞宁于宋太宗端拱元年(989年)进《高僧传表》时,自称“臣僧”。[40]709《禅苑清规》中也明确说:“皇帝万岁,臣统千秋,天下太平。”[41]923史金波也曾说:“儒学是西夏占统治地位的官方意识形态。‘帝道之纲’是儒学,而不是佛教义理。西夏法典始终贯穿着维持封建统治的儒学信条,在卷第一开宗明义就列出‘十恶’内容,把严重违反仁、义、忠、孝的行为列为重罪,予以严惩,特别是第一恶经罪谋逆,与儒家提倡的忠君对立”[42]336。由此可见,忠君思想已经成为宋、回鹘、西夏佛教中的重要组成部分。

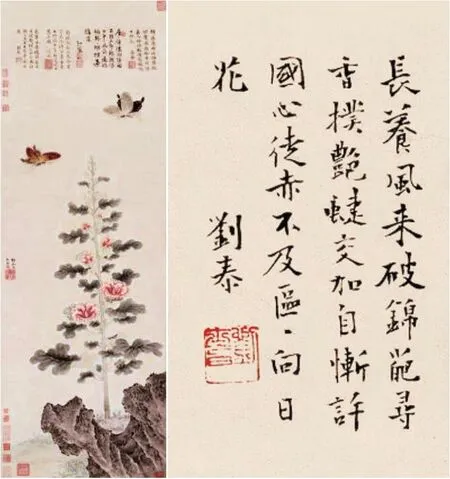

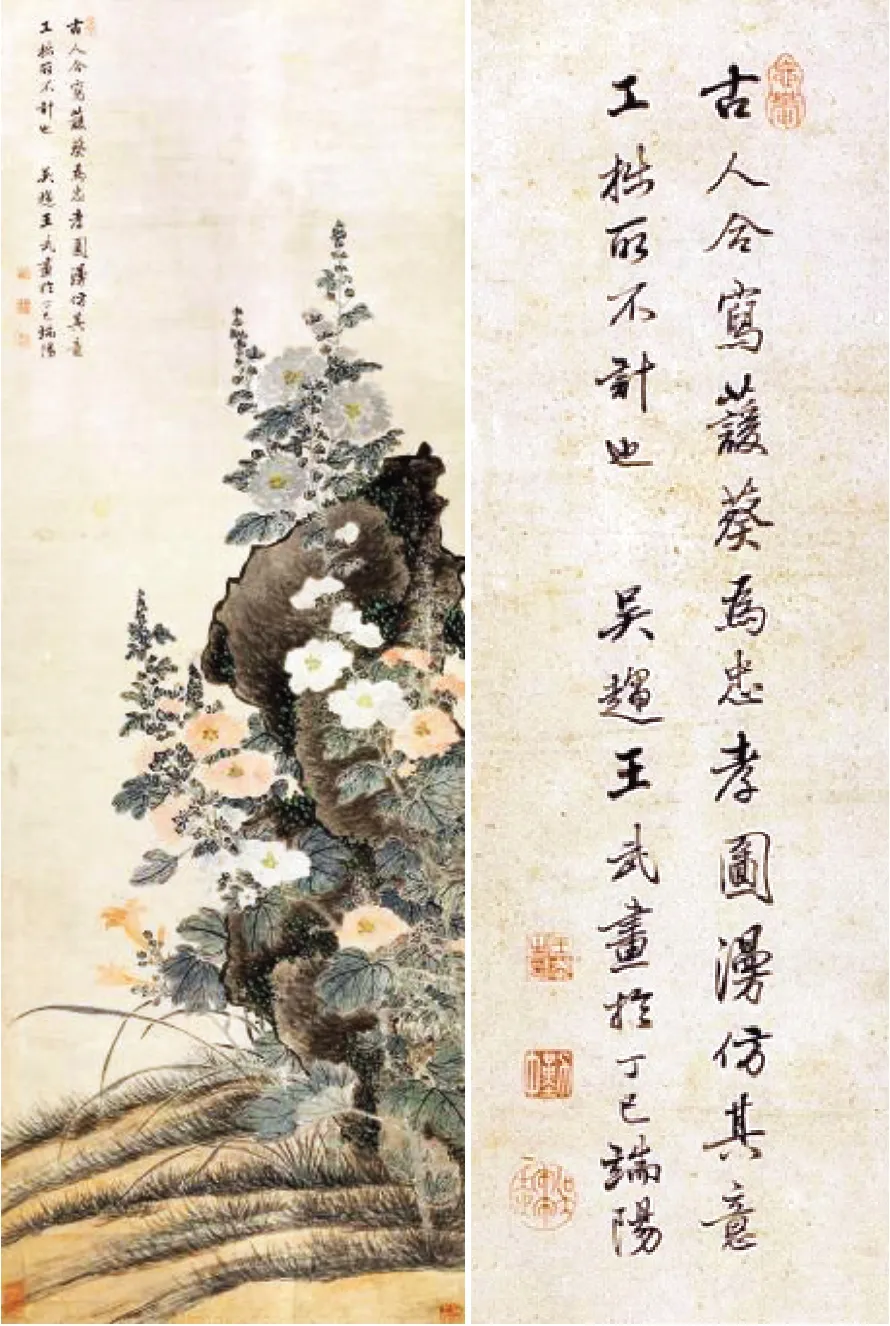

基于这样的文化背景,唐宋以来的名家主流绘画也多以蜀葵表达忠君报国的情怀,经宋元明清久而不衰,并通过题画诗明确记录下来。如广州美术馆藏明陈栝的《五色蜀葵图》中,钱籍题跋曰:“抱赤不妨同报国,贻谋只许自传家。……登诠翁厥子……文并举进士,以忠孝称,盖有得于葵者深矣”[43]214;(图28)故宫博物院藏明戴进的《葵石蛱蝶图》中,刘泰题跋曰:“自惭许国心徒赤,不及区区向日花”[44]18-19;(图29)故宫博物院藏唐寅《秋葵图》扇面,自题曰:“岁晚冰霜共摇落,此中不改向阳心”;[45]124-125清李方膺《蜀葵图》上有“葵有丹心”的题跋。[46]257另在题画诗中,元王翰《题画葵花》曰:“怜渠自是无情物,犹解倾心向太阳”,元陶宗仪《题黄葵》曰:“自从承却金茎露,向日檀心一寸倾”,明谢承举《黄葵花图》曰:“秋深宽尽赭罗衣,草木孤臣义不违。万里君恩元自厚,赤心常与日争辉”。[47]357这些都说明,借蜀葵表达忠君报国思想的绘画创作观念,经过唐宋以来的不断强化,至元明清已经被确立并固定了下来。

图28 陈栝《五色蜀葵图》及题跋

图29 戴进《葵石蛱蝶图》及题跋

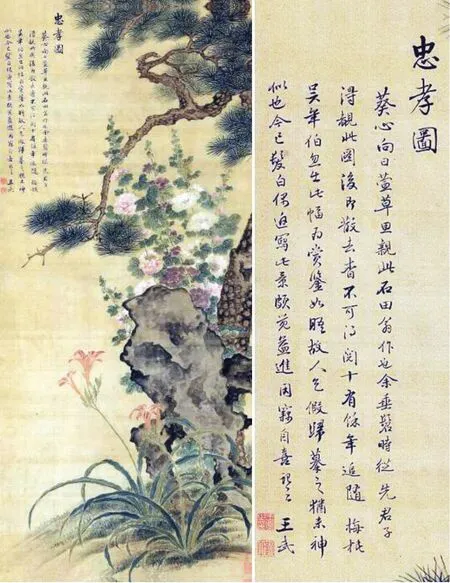

除此之外,自唐以来,蜀葵与萱草同图绘制的现象非常普遍,这是因为,萱草象征着“孝”,二者同时出现,则是“忠”“孝”双全。清代画家王武曾画多幅《忠孝图》,其主角就是蜀葵和萱草,其中一幅题曰:“葵花向日,萱草思亲,此石田翁作也”[48]73,(图30)另一幅题曰:“古人合写萱葵为忠孝图,漫仿其意,工拙所不计也”[49]72。(图31)这也从另一方面说明蜀葵图像象征忠君报国思想的实际情况。

图30 王武《忠孝图》及题跋

图31 王武《忠孝图》及题跋⑥图片来源:图1,张旭绘;图2,石自良绘;图3、图7、图8,王胜泽《敦煌西夏石窟中的花鸟图像研究》,《敦煌学辑刊》,2019年第2期,第163、164页;图4、图24,罗华庆主编《敦煌石窟艺术全集·尊像画卷》,同济大学出版社,2016年,第188、145页;图5、图6,马鹏洲绘;图9,高毓洁绘;图10,李晓晶绘;图11、图19,樊英峰、王双怀《线条艺术的遗产:唐乾陵陪葬墓石椁线刻画》,文物出版社,2013年,第71、48页;图12,徐光冀主编《中国出土壁画全集·甘肃、宁夏、新疆》,科学出版社,2012年,第215页;图13,徐光冀主编《中国出土壁画全集·河南》,科学出版社,2012年,第122页;图14、图15、图16,徐光冀主编《中国出土壁画全集·河北》,科学出版社,2012年,第107、193、185页;图17,俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆、西北民族大学、上海古籍出版社编纂《俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆藏黑水城艺术品Ⅰ》,上海古籍出版社,2008年,图版22;图18,徐光冀主编《中国出土壁画全集·陕西(下)》,科学出版社,2012年,第247页;图20,曹可婧《多元融合:对唐代墓葬壁画“金盆花鸟”图的再思考》,《形象史学》2021年第2期,第184页;图21,李永宁主编《敦煌石窟艺术全集·本生因缘故事画卷》,同济大学出版社,2016年,第105页;图22,项春松《辽代壁画选》,上海人民美术出版社,1984年,图版六六;图23,刘婕《唐代花鸟画研究》,文化艺术出版社,2013年,第183页;图25,徐光冀主编《中国出土壁画全集·内蒙古》,科学出版社,2012年,第141页;图26,盛天晔编著《历代经典绘画解析·宋代小品》,湖北美术出版社, 2018年,第101页;图27,俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆、西北民族大学、上海古籍出版社编纂《俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆藏黑水城艺术品Ⅱ》,上海古籍出版社,2011年,图版223;图28,陈斌主编《中国历代花鸟画谱》,三秦出版社,2014年,第214页;图29,故宫博物院编《明代花鸟画珍赏》,紫禁城出版社,2013年,第18-19页;图30,白文煜主编《沈阳故宫博物院院藏精品大系·上·绘画卷》,万卷出版公司,2016年,第73页;图31,欣弘《2010古董拍卖年鉴·书画.全彩版》,湖南美术出版社,2010年,第72页。

结语

莫高窟宋、西夏的蜀葵图像在承袭唐五代旧式的基础上,出现了三个新的变化。其一是花头造型不断丰富。这不仅是蜀葵种植方面品类增多的结果,也是绘画自身发展中多种花卉形象互相借鉴融合创造的结果。其二是葵石图式的应用。这虽然并不广泛,但成为“花下置石”图式在敦煌石窟延续的例证,也是“树下人物”“花下置石”“花下立鸟”母题发展链条上的重要一环。其三是大面积连片绘制的花屏。这是莫高窟宋代以来蜀葵乃至花卉图像中最大的亮点。蜀葵图式从单株直立到多株并立,再到通壁满绘,都与我国传统绘画图式存在一定的渊源关系。

作为佛教石窟美术,莫高窟宋、西夏的蜀葵图像自然拥有佛教供养等与宗教信仰相关的目的与意义,同时还有一些因素值得注意。第一是佛教的世俗化,使得花鸟画在去神性化的同时,增加了人性化的审美元素。第二是花鸟画的大繁荣,使得花鸟画的独立性和主体地位不断上升,莫高窟宋、西夏蜀葵大面积绘制在正壁的现象即可说明一二。同时,主流花鸟画的发展也为蜀葵图像的发展提供了技术支撑。第三是文人画的正宗化,使得文人情怀、审美和理念得以通过绘画来传递。由此,蜀葵忠君报国的传统象征意义通过文人诗词、绘画进一步被强化,并与宋代以来佛教内部及回鹘、西夏民族中忠君思想的观念合流,共同构成了莫高窟蜀葵图像忠君报国寓意的文化背景。第四是莫高窟宋代以来绘画因简约化而造成的图像缩减与空白增加之间的矛盾,又使得画家们生发了装饰空白和寻求适合填补母题的愿望。蜀葵高大、直立、连续排列所形成的装饰、审美意象,则成为较为理想的选取对象。

可以说,莫高窟的蜀葵图像从唐代开始,一方面遵循着佛教教义与文献所规定的功能,承袭着莫高窟内部绘画发展的规律;另一方面又根植于中华文化的沃土,彰显华夏文明的深厚意蕴。而这些文化内涵在蜀葵图像中汇聚的结果就是宋代以来满壁通绘的花屏,它不仅是视觉层面美化石窟的装饰物,也是文化层面儒佛融合、忠君报国的象征物。