CT引导下后外侧入路脊柱内镜治疗神经根型颈椎病的疗效分析

2023-01-09宁本翔陶高见

宁本翔,陶高见

(南京大学医学院附属鼓楼医院 疼痛科,江苏 南京 210000)

神经根型颈椎病(cervical spondylotic radiculopathy,CSR)是一种常见的颈椎病类型。近年来,发病率呈逐渐上升的趋势,可能与个人电子设备的使用、生活工作方式的改变和老龄化社会的到来等相关。保守治疗无效的CSR患者,需手术治疗。随着脊柱内镜技术逐渐成熟和手术器械的完善,脊柱内镜在CSR中的应用已得到了广泛认可[1]。本研究团队在大量CT引导下腰椎及颈椎脊柱内镜手术中体会到,CT 平扫可以在矢状面、冠状面和水平面三维空间显示脊柱的解剖结构,尤其在显示颈椎的复杂结构方面更具有优势。结合CT 的特点,本团队在手术方案上加以创新,使其具有穿刺精准性高和安全有效的优势。本团队在CT引导下行后外侧入路脊柱内镜手术治疗CSR,以期评估该手术的临床疗效和安全性。

1 资料与方法

1.1 一般资料

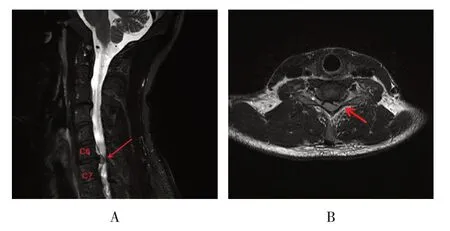

回顾性分析2019 年9 月-2020 年12 月17 例在本院疼痛科接受颈椎脊柱内镜手术的CSR患者的临床资料。其中,男7例,女10例,年龄(56.4±15.8)岁,术前病程为5(4,18)个月,病变节段C3/43例,C4/55例,C5/64例,C6/75例。示例病例见图1。

图1 C6/7左侧单节段CSR患者术前MRIFig.1 Preoperative MRI in patients with C6/7 left single segment CSR

1.2 纳入标准

①典型的单侧单节段神经根性症状;②症状、体征与影像学检查(颈椎MRI 和CT 等)相符,CSR 诊断明确;③经保守治疗3个月无效,初次接受颈椎手术,且同意接受颈椎脊柱内镜手术。

1.3 排除标准

①脊髓型颈椎病或混合型颈椎病;②椎间盘钙化伴颈椎管狭窄;③患者不能配合手术(精神异常或不能耐受手术体位);④存在手术禁忌证,如:全身感染未控制,凝血功能异常,3 个月内有心脑血管疾患等。

1.4 手术方法

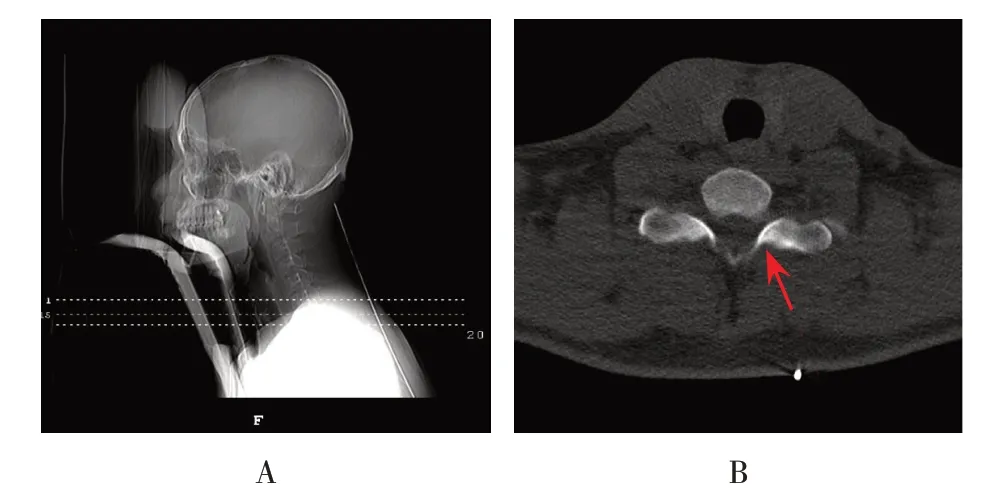

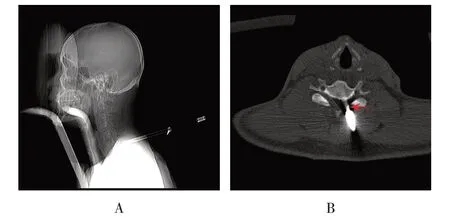

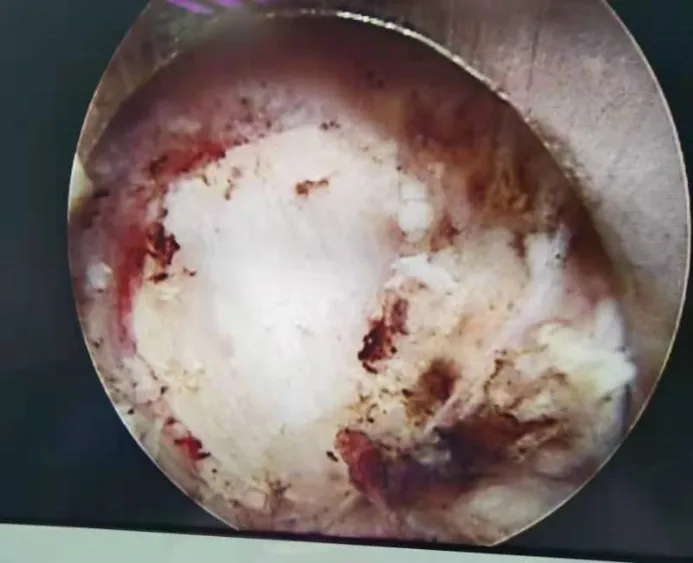

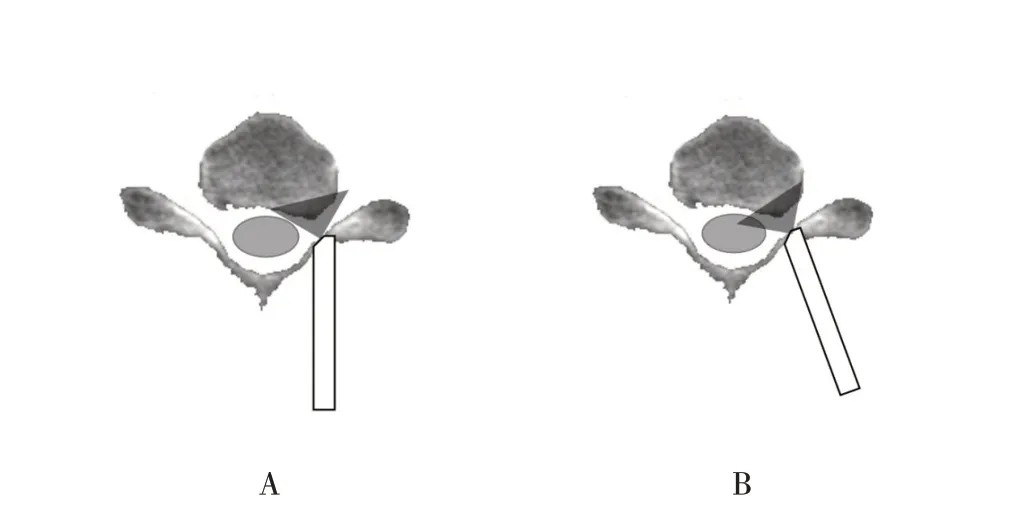

患者入CT 微创治疗手术室后,取俯卧位,采用啫喱减压头垫固定头部,使颈椎处于前屈位。通过侧位片确认责任椎间盘,CT 平扫确定最佳穿刺平面,如可以在CT 中显示出突出物所在,则选择穿刺方向与水平面呈60°~75°夹角的“后外侧”入路(图2)。常规消毒铺巾,用1%利多卡因于穿刺点行局部浸润麻醉,取18 G 150 mm 穿刺针按规划路径穿刺至椎板。CT平扫确定责任节段和穿刺位置后,用1%利多卡因进一步麻醉。沿穿刺针纵行切开0.6~0.8 cm 皮肤和筋膜,置入导丝后,退出穿刺针,沿导丝逐级扩张,最后旋入75 mm 工作套管。退出逐级扩张导管,于工作套管内置入6 mm 环锯,抵在椎板上旋转深入2 至3 mm,作为镜下标志,注意不宜进入过深。CT再次平扫,确认穿刺位置,并以此规划打磨范围,如锚定位置偏内侧,则需向外侧打磨(图3)。于镜下清理软组织,暴露环锯在椎板上留下的印记(图4),通过测量长度,以此为基础向外侧打磨1.5 个3 mm金刚磨砂钻头。按照设计的打磨范围,采用动力磨钻(直径3 mm 金刚砂球形钻头)打磨椎板,咬骨钳去除骨质及部分黄韧带,进入椎管。镜下暴露硬膜囊外侧、神经根和突出物,摘除突出髓核,观察神经根及硬膜囊搏动,询问患者是否有患侧轻松感(图5)。术毕,缝合切口。CT平扫可见突出物是否摘除及开窗减压范围。术后予以甘露醇、止痛、消肿及营养神经药物。术后3 d 下床活动,佩戴颈托制动4周。常规入路和后外侧入路图解见图6。后外侧入路更易于观察到后硬膜囊前间隙,利用可弯曲操作器械,如:弯钳和等离子刀头等,对旁外侧突出,探查和处理更充分。

图2 确认责任椎间盘和最佳穿刺平面Fig.2 Identify the responsible disc and the optimal puncture plane

图3 置入环锯并确认责任椎间盘和锚定位置Fig.3 Inserted ring saw and identify the responsible disc and anchor position

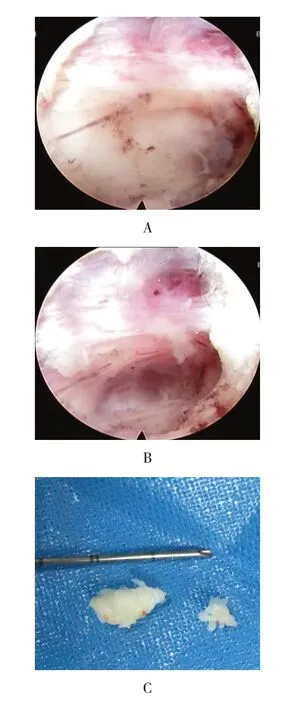

图4 镜下可见环锯在椎板上标记的图像Fig.4 Endoscopically visible ring saw marking on the vertebral plate

图5 镜下操作情况Fig.5 Operation under the endoscope

图6 入路图解(灰色三角为镜下视野范围)Fig.6 Approach diagram(Gray triangle is the scope of visual field under the endoscope)

1.5 观察指标

记录术前、术后3 d 和术后6 个月的视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)评分,以评估疼痛情况;术前和术后6个月记录颈椎功能障碍指数量表(neck disability index,NDI),以评估功能恢复情况:颈椎功能受损指数(%)=[总分/(受试对象完成的项目数×5)]×100%;术后6 个月记录改良MacNab分级,以评估临床预后:优:症状完全消失,恢复原来的工作和生活;良:有轻微症状,活动轻度受限,对工作生活无异常影响;可:症状减轻,活动受限,影响正常工作和生活;差:治疗前后无差别,甚至加重。记录术中、术后有无神经根和/或脊髓损伤、硬膜囊撕裂、脑脊液漏、椎管内血肿和感染等并发症。

1.6 统计学方法

采用SPSS 23.0 软件包进行统计分析,正态分布的计量资料以均数±标准差(±s)表示,非正态分布的计量资料以中位数(四分位数)[M(P25,P75)]表示,采用非参数秩和检验。改良MacNab 分级以例(%)表示。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 手术完成情况

17例患者均顺利完成手术。

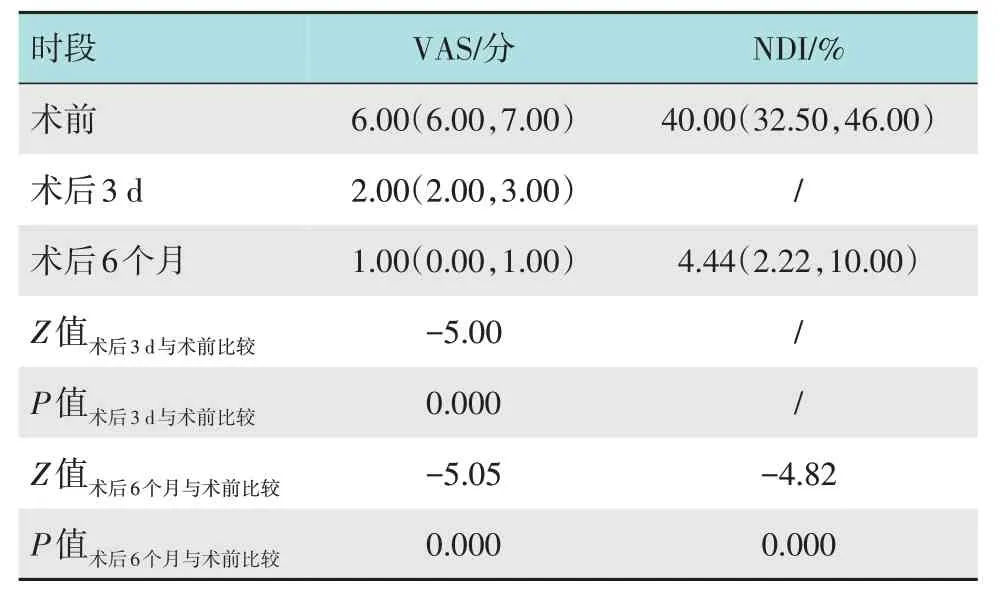

2.2 手术前后VAS和NDI比较

术后3 d 和术后6 个月VAS 分别为2.00(2.00,3.00)和1.00(0.00,1.00)分,明显低于术前的6.00(6.00,7.00)分(P<0.05);术后6 个月NDI 为4.44(2.22,10.00)%,明显低于术前40.00(32.50,46.00)%(P<0.05)。见附表。

附表 术前术后VAS和NDI比较 M(P25,P75)Attached table Comparison of preoperative and postoperative VAS and NDI M(P25,P75)

2.3 术后疗效

在术后6 个月随访中,对17 例患者采用改良MacNab评估术后疗效。其中,11例为优,4例为良,1例为可,1例为差,总体优良率为88.2%。

2.4 并发症发生情况

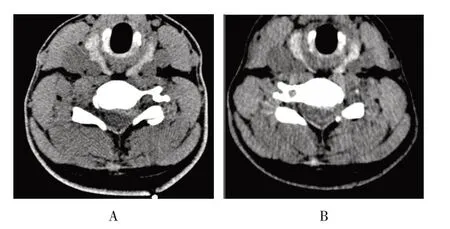

17例患者术中、术后均无神经根和/或脊髓损伤、硬膜囊撕裂、椎管内血肿和感染等并发症发生。术前与术后CT横断面比较见图7。

图7 术前与术后CT横断面对比Fig.7 Comparison of CT cross section before and after operation

3 讨论

3.1 CSR的治疗现状

2007 年德国RUETTEN 等[2]首次报道了颈椎后路经皮脊柱内镜椎间盘切除术(posterior percutaneous endoscopic cervical discectomy,PPECD),该手术方法的优势有:局部麻醉下开展,对颈部组织破坏少,保留运动关节,临床疗效良好[3-5]。近年来,随着脊柱微创手术方式的成熟和手术器械的发展,颈后路脊柱内镜已广泛应用于临床[6]。现有报道的PPECD大多在X 线引导下完成,以“CT 引导”“脊柱内镜”“颈椎病”3 个关键词在中国知网搜索,仅有王建等[7]于2021年1月报道的治疗脊髓型颈椎病文献1篇。

3.2 CT引导下的PPECD

近2 年,本团队在CT 引导下完成PPECD 共17例,临床疗效较好。CT 平扫可以在矢状面、冠状面和水平面三维空间显示脊柱的解剖结构,同时可以显示突出物所在的层面及位置。根据CT 平扫结果,以突出物为靶点,可寻找到最佳穿刺平面及角度,再利用激光定位器于人体表面标记。X线仅以责任椎间盘间隙和V点(上位椎板下缘、下位椎板上缘及关节突内侧交界处)粗略定位,不如CT 引导精准。在穿刺路径的规划上,本团队采用后外侧入路,即穿刺方向与水平面呈60°~75°夹角,而不是常规的垂直90°入路。这样规划穿刺路径的优势有:①穿刺点远离颈后部中线,穿刺路径远离致密的项韧带,易于扩张,并减少肌肉、韧带组织的损伤;②临床常用的脊柱内镜系统为30°镜,其具有30°的视向角和75°的视场角,结合后外侧入路的倾斜角,更易于观察到后硬膜囊前间隙,利用可弯曲操作器械,如:弯钳和等离子刀头等,对旁外侧突出,探查和处理更充分。

PPECD 的核心目的为神经根减压,包括:背侧椎板开窗和腹侧致压物摘除。因此,镜下骨性组织的打磨开窗是手术成败的关键点。开窗过小,会导致背侧减压不彻底和腹侧致压物寻找困难;开窗过大,则有可能造成脊柱不稳。有研究[8]表明,关节突关节打磨超过1/2,易出现椎体不稳。鉴于镜下视野受限、颈椎解剖结构复杂和周围重要组织过多,许多专家改良了手术方法。KIM 等[9]提出V 点作为镜下开窗的参考标志。对于不同的节段、体位和突出位置,如何围绕V 点准确开窗、充分减压,又不影响结构稳定性,这是一大难点。LIAO 等[10]介绍了垂直锚定PPECD 技术,即:置入工作套管后,以克氏针于椎板锚定,在镜下寻找锚定点进行打磨。但也有文献[11]报道,PPECD 术中使用克氏针,出现了2 例全脊髓麻醉,有脊髓损伤的风险。本团队以CT 平扫和6 mm 环锯锚定相结合,在打磨开窗方面做了一些创新:置入工作套管后,以6 mm 环锯抵在椎板上旋转深入2 至3 mm,再行CT平扫,确定环锯位置,通过CT 测量规划打磨范围,在镜下以标记点及测量的打磨范围进行开窗。

3.3 CT结合环锯在椎板锚定中的优势

CT 结合环锯在椎板锚定中具有以下优势:①6 mm环锯较克氏针直径粗,避免了进入椎管的风险;②环锯标记范围较大,而克氏针标记为一个点,寻找困难;③环锯为一次性标记,即使标记位置不佳,结合CT平扫,可以计算出偏差大小,以直径3 mm金刚砂球形钻头作为镜下参照亦可以精准打磨,既能做到有效开窗,又能避免过度打磨;若CT 平扫显示标记位置偏内,通过CT测量向外大概4 mm左右,镜下以标记点向外侧打磨1.5 个钻头的距离即可。本研究中共纳入CSR 患者17 例,术后VAS 和NDI 均有明显下降,改良MacNab 评估优良率为88.2%。术中和术后未出现明显并发症。

3.4 本研究的局限性

本研究存在以下不足:①随访时间较短,后续可进一步行长期随访;②评估指标略少,仅评估了VAS、NDI 和改良MacNab 分级;③未进行术后椎间盘高度和椎体稳定性的相关检查,下一步长期随访研究中可将术后影像学检查纳入其中;④仅纳入了CSR,笔者认为:该手术方法对于脊髓型颈椎病也有同样的优势,后续研究可以纳入脊髓型颈椎病。

综上所述,CT 引导下后外侧入路脊柱内镜是治疗CSR 的一种可行的微创手术方式,可减轻患者疼痛,改善生活质量,具有一定的推广和应用价值。