土族亲属称谓中语言接触现象及其成因

2023-01-06符昌忠常福娟

符昌忠,常福娟

(广东技术师范大学,广东广州 510000)

土族主要聚居在青海河湟谷地和甘肃永登县、天祝藏族自治县一带。散居于甘肃、青海两省其他各县市。其族源问题学界尚未明确。[1]一般青海互助土族自治县、大通回族土族自治县一带的土族自称“meŋ kuer”,意为“蒙古人”,而甘肃永登县、青海民和回族土族自治县一带的土族自称“thu khun”,为“thu xun”音转,意为“土民、土户家”。当地汉族称土族为“土人、老土人”。[2]天祝藏族自治县与互助土族自治县相邻区域的土族多从互助土族自治县迁徙而来,与甘肃永登县相邻的土族和青海民和回族土族自治县的土族则被认为是吐谷浑后裔。到底是鲜卑吐谷浑还是白蒙古,土族内部长久以来意见不统一,学界亦尚未定论。土族属人口较少民族,现有人口28.19万人。①据2020年第七次人口普查统计结果。参见国务院第七次全国人口普查领导小组办公室:《中国人口普查年鉴:2020》光盘版,北京:中国统计出版社2022年版,“2-1全国各民族人口及比重”,http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/7rp/indexch.htm。目前,学界认为土族语属阿尔泰语系蒙古语族。本属于无文字语言,1979年国家为土族创造了以拉丁字母为基础、以汉语拼音为形式的土族文字。[2]土族语已属于濒危语言,学界研究不多,学者主要集中于甘肃、青海和内蒙古。照日斯图、清格尔泰等早期对土语和蒙古语作了较为全面细致的历史比较研究,确定了同源关系。[3]包玉柱、韩国君等立足土族语料,初次用现代实验语音学方法描写了土族语音系。[4]王国明根据土族《格萨尔》中的歌词,研究了其中出现的亲属称谓,[5]但总体比较零散,且《格萨尔》本为藏族叙事长诗,用于研究土族称谓并无优势可言。另外,吴宏伟较早描写了土族血亲称谓,而未涉及社会称谓。[6]纵观以上学者的研究,均未考虑到土族所处的地理环境,亦未将语言接触与文化认同联系起来。因此,本文有意以此为突破口,通过田野调查②此次田野调查中特别感谢发音人土族乔志良老先生及土族青年张守佳先生。,从土族称谓的本位出发,在尽可能翔实描述土族称谓特点的基础上,归纳土族语语言接触及土族文化认同的现实,并试图分析其中的原因。

一、土族亲属称谓基本特点

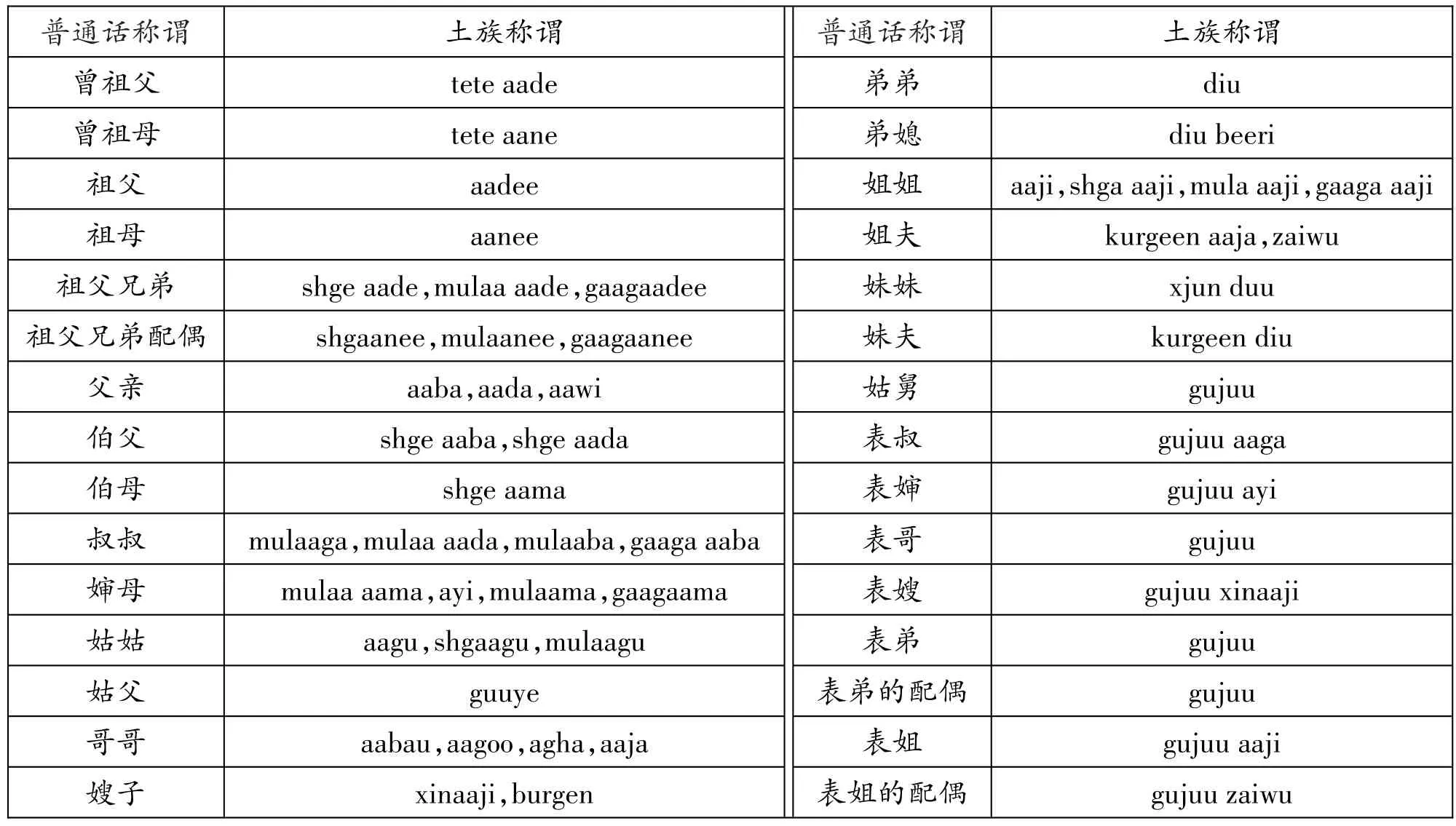

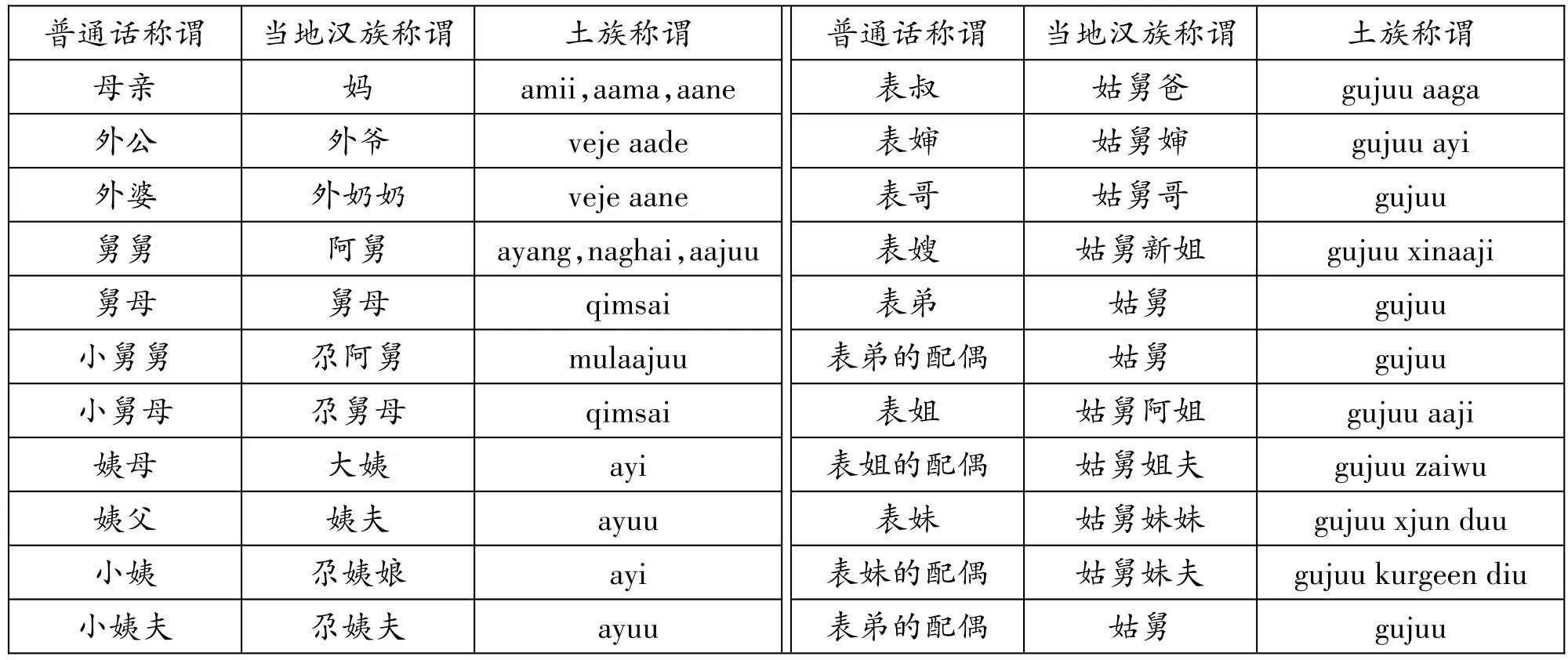

本文首先将土族基本的亲属称谓按父系和母系进行分类整理,将其与普通话称谓对应关系整理如表1和表2所示:

表1 土族父系亲属称谓表

表2 土族母系亲属称谓表

说明:

(1)口头称呼父亲为“aada/aaba”,书面语称呼父亲为“aawi”。

(2)若同时拥有伯父和叔叔则按父辈年龄大小在“aada/aaba”前加缀称呼;若只有伯父或叔叔则可直接称呼为“aaga/aaba”。

(3)“aagu”在亲属称谓中特称姑姑,但姑娘、闺女、小女孩,与妈妈、姐妹等非亲属女性都可以用“aagu”来称呼。

说明:

(1)“amii”是书面语母亲的意思,通常口语叫“amma”,青海互助土族自治县叫“aane”。

(2)姑舅称谓系列母系和父系面称一致,背称时母系姑舅称谓前加“两姨”与父系相区分。

每个族群的亲属称谓都有其固有的特点,[1]土族也不例外。总体来说,土族亲属称谓有三个方面的特点。

(一)按年龄大小排序称谓

按年龄大小排序称谓是土语里最常见的亲属区分方式。几乎是在原有的亲属称谓词前面加上表示大、中、小的词缀shge、mulaa、gaaga就可以进行区分称谓。这样的称谓方式有很多,如祖父在土语中称呼为“aade”,那么祖父的兄弟称呼则按照其兄弟与祖父的年龄大小依次称呼为“shge aade、mulaa aade、gaagaade”;同理,祖母在土语里面称呼为“aane”,祖母之妯娌,即祖父兄弟之配偶也是按照此法,分别称呼为“shgaane、mulaane、gaagaane”。再例如父亲的兄弟称谓。父亲的兄弟只需在父亲称呼“aaada”或“aaba”之前加表示大小的前缀即可:“shge aada/aaba”父亲的哥哥或父亲最大的兄弟,“mulaa aada/aaba”二阿达,父亲的第二个兄弟,“gaaga aaba、gaagaaga”父亲最小的兄弟,译为“尕尕阿爸”“尕尕阿嘎”,与汉语“小叔叔”同义。土族称谓父亲的兄弟时并不严格区分被称呼者到底是父亲的兄还是弟,只是除却父亲本身,给父亲的兄弟们排序,然后依次称呼。由于土族“兄终弟及”“弟终兄及”的继婚习俗,[18]即若一人其亲生父亲身亡,其母亲再婚首先考虑父亲的兄弟,其实质就是一个人其父亲的兄弟都是其备选的“父亲”。所以,这一点在对父亲兄弟的称谓上也可以得到印证。

(二)男子血亲与姻亲区别对待

土族男子姻亲面称基本和血亲面称时一致,但背称时姻亲与血亲分得很清楚。例如,姑舅亲是表亲的一种,土族姑舅特指姑姑后代和舅舅后代之间的亲属关系,可根据辈分分为同辈姑舅亲和长辈姑舅亲两类,各类称呼均有所差异。

同辈姻亲姑舅亲,不论面称或背称,不论男女均可统称为“gujuu”。一般年长于自己的同辈姑舅均按血亲辈分称呼,年龄比自己小的则直呼其名。背称时在一般血亲称谓前加“gujuu”,以便与血亲作区分。长辈姑舅亲面称均按照血亲相应的亲属称谓称呼,但在向别人介绍时前面需要加“gujuu”来区别血亲,如“gujuu aaga”姑舅爸、“gujuu ayi”姑舅婶婶。

在西北地区“姑舅”还可以分为“上姑舅”和“下姑舅”。在一对姑舅关系中舅舅家的孩子为“上姑舅”,姑姑家的孩子为“下姑舅”,这种区分的来源未可知。这与古汉语中的“姑舅”意义不同,古汉语中“姑舅”指“公婆”。[7]有些男子也称自己的老丈人、丈母娘为“ayang”和“qimsai”,即“舅舅”和“舅母”,这说明土族历史上存在交表婚,舅舅的女儿可以嫁给姑姑的儿子为妻。但笔者未发现舅舅的儿子称自己姑姑为“丈母娘”的例子。根据发音人回忆,亦无此例。这说明土族禁止舅舅家儿子与姑姑家女儿通婚,而只是单向允许姑姑家儿子优先考虑求娶舅舅家的女儿。

(三)父母之姊妹区分淡化

“qimsai”(舅母,母之兄弟之配偶)、“ayuu”(姨夫,母之姊妹之配偶)。现今土族青年也按汉语方言或普通话来称呼“舅母”和“姨夫”,甚至将姨夫改口为“姑父”,不再区分父之姊妹还是母之姊妹,不论是姑母还是姨母同等对待,当然其配偶也不例外。但在传统观念里,父之姊妹要比母之姊妹更亲,姑娘出嫁后登门携礼拜认父之姊妹而与母之姊妹形同陌路。这种称谓上的变化我们可以看出社会的进步。过去母方亲属最尊贵的当属舅舅,但对母方其他亲属态度冷淡,更是与父方亲属亲疏有别,现在几乎不存在这种现象,在现实中往往母方亲属比父方亲属还要亲。这主要是由于现今很多家庭是独生子女,亲属范围缩小,不得不对仅有的亲属一视同仁。从另一方面,这也说明了新时代女性社会地位的提升。

二、土族称谓方式中语言接触现象

当前土族亲属称谓方式已经打破了其传统的称谓体系,其中不乏夹杂着汉族、藏族、蒙古族的称谓词。[8]具体而言可分为三种情况:一是土族本有词与借词组合;二是借词与本有词共存;三是直接用借词称谓。

(一)本有词汇与借词组合称谓

土族称谓中,父母之长辈称谓均是在“aade”祖父和“aane”祖母的称谓前加以词缀“tete”来称呼。祖父之父母分别为“tete aade”和“tete aane”,“tete”这个发音在河西汉语方言中也存在,河西汉语方言中“太太”与普通话中的称谓对象有所不同。在河西汉语方言中,“太太”指的是曾祖母或者是与曾祖母同一辈分的老妇人,“太太”一词还可以专称当地民间信仰中的女性神灵,总之是一个尊称。而祖父母和外祖父母的称谓也是加前缀“veje”的方式。土语中的外祖父与外祖母分别称呼为“veje a:te”和“veje a:ne”。“veje”与青海方言外爷发音“veiə”极其相似,且都有“外家”的意思,显然土族对外祖父和外祖母的称呼是借了青海方言外爷的音和义又加以土族母语祖父、祖母的称谓而形成的新合成词,从而显现出内外有别的称谓习惯。例如表姐夫的称谓方式。表亲在土族文化中与姑舅亲相对应,所以表姐夫在土语中称呼为“gujuu zaiwu”,翻译为“姑舅姐夫”。“gujuu”是土族本有词汇,而“zaiwu”借自青海汉语方言“ʨiefu”姐夫。

(二)借词与本有词共存

借词与本有词共存,即土语中同一亲属多种称谓方式并举的现象。父母是一个人最基本、最重要的血亲。但土族对于父母的称谓较为多样。土族就父亲母亲这一基本的称谓,已经被藏语、蒙古语影响。土族普遍将父母面称为“abba”和“amma”,但这组词应该不是土族原有的亲属称谓词,而是受周边人口比较众多的藏族口语的影响。将父母面称为“abba”和“amma”的这种称谓方式与安多藏区藏语中的父母称谓完全一致,显然是受周边安多藏语的影响比较大。其实土语中原有的父亲母亲称谓词应该是“aawi”和“aane”,这组称呼存在于青海省互助土族自治县下面的一个小村庄——东山大庄村,除了本村人还有这种称谓方式,其他地方的土族普遍都称父母为“aaba”和“aama”。另外,土族书面语尊称母亲为“amii”,这一词又与蒙古族一些地区称呼母亲为“eme”的称谓词发音相似,可能具有同源关系。[9]父亲一词,甘肃、青海一带很多地方称为“aada”,其中包括回族、土族、蒙古族,甚至陕西话中父亲也面称为“ta”,维吾尔族称呼父亲也为“tata”,虽然其来源不详,但可以看出“ta”这个称谓词是北方很多民族所共有的,同时也可以看出土族亲属称谓中吸收了周边语言的称谓方式,且吸收来源具有多样性。

除青海互助土族自治县土族比较集中居住外,甘肃天祝藏族自治县、青海民和回族土族自治县等地区的土族多与其他民族互嵌式居住。土族周边居住的民族有汉族、回族、藏族、蒙古族等,因此居住模式一定程度上影响了称谓方式。例如,哥哥一词称谓繁多,甚至同一县域不同村落都有不同的叫法。就青海互助土族自治县而言,哥哥一词东山大庄村叫“a:pau(aabau)”,东山吉家岭叫“a:ʨa(aaja)”。而青海民和回族土族自治县土族叫“a:ko(aagoo)”,与当地汉语方言“a:kɔ¹³”阿哥音近义通。民和回族土族自治县土族与汉族、回族等杂居,且该地区汉族人口最多,其次是回族,土族人口相对较少,而不管回族还是汉族他们所用语言都是当地汉语方言,所以日常交流中其语言必定会受到汉语的影响。甘肃天祝藏族自治县境内的土族将哥哥称作“a:wu(awu)”,天祝藏族自治县的藏族称呼“哥哥”亦用此称谓。甘肃天祝藏族自治县的土族集中于与青海互助土族自治县接近的一端,大多与藏族互嵌式居住,因此哥哥一词称谓与藏语一致并不奇怪,其中“a:ka(aaga)”一词借自藏语。甘肃天祝藏族自治县藏语里面叔叔、伯伯,甚至尊敬的人、与自己父亲同龄人,都可用“a:kha”称呼,这两个音读起来十分相似,区别在于土语里面不送气而藏语里面送气。显然,从中我们可以看出土族借用了藏语中这个意义与土族相近的词。由此也可以看出各民族长期共同生活、共同发展的地理环境对语言的影响远远超过了民族之间的差异,而更趋向于统一、和谐。各民族历史以来交往、交流、交融,语言中已经呈现了“你中有我,我中有你”的社会事实。

(三)直接用汉语借词称谓

在直接用借词称谓的情形中,直接用汉语称谓的方式最普遍。直接用汉语称谓是时代的产物,也是近几年比较流行的称谓方式。一般有两种情况:

第一种是某种亲属原有的称谓方式太过复杂,选取当地汉语方言里面相应的称谓方式进行代替。例如,姐夫一词土语里面叫“zaiwu”,这便是从汉语里面直接借用过来的称谓方式。“zaiwu”发音与青海汉语方言“ʨiefu”姐夫相似,意思相同,原来土语里面称呼姐夫为“kurgeen aaja”,“kurgeen”是女婿的意思,“aaja”是哥哥的意思,也就是说土语里原来称呼姐夫也是用哥哥的称谓方式,只是加前缀“kurgeen”来与自己的血亲兄长进行区别,这种称谓词显然音节太过冗长,读起来多有不便,因此随着时代的发展,直接弃用了自己原有的称谓方式而借用当地汉语方言称谓词。

第二种是随着社会发展而流行起来的普通话称谓。80后、90后,尤其年轻母亲大都受过学校教育,相比过去的土族社会,她们的文化程度较高。这些年轻母亲也习惯用普通话教孩子称谓,这样孩子从学习语言一开始就掌握了大量的普通话称谓词,因而直接用普通话称谓来称呼其亲属。在土族中,60后、70后称呼父亲为“aaba/aada”的现象比较多,80后、90后称呼父亲为“aaba”和“爸爸”的比较普遍,而00后则更多地倾向于称呼父亲为“爸爸”。这是一个逐渐变化的过程。

三、土语亲属称谓中语言接触现象产生的原因

使得土族称谓发生较大变化的因素有很多。主要有三个:一是国家层面的义务教育政策的实施;二是各民族共处一域自然而然形成的居住模式;三是网络新媒体的发展与传播。

首先是国家义务教育的实施。国家推行义务教育以来,土族幼童入学率大大提高,普通话推广程度加深,当地学校积极向幼童推广普通话,幼儿园新入学的孩童在学校教育中不断扩充自己的普通话词汇库。另外,近几年大学升学率显著提高,这让土族人民看到了读书识字的好处,从而自愿供孩子努力读书。而校园里的当代土族青少年之间流行普通话,普通话习得能力相对较高。青少年不管是在学校还是在家庭,同龄人成员之间都可以讲普通话,亲属称谓也自然而然跟从普通话亲属称谓习俗。青少年的这种文化现象又反过来影响了家中长辈的亲属称谓习俗,长辈亦会跟随小辈,向他们学习普通话亲属称谓方式。普通话的习得有利用各民族群众之间的无障碍沟通,群众顺其自然地接受普通话无疑能促进民族交往交流交融。

其次是互嵌式居住模式的现实需要。甘肃天祝藏族自治县、青海民和回族土族自治县两地土族多以当地汉语方言或普通话作为日常交流的首选语言。因为这两个区域除了土族,还生活着汉族、回族、藏族、蒙古族等其他民族的群众。不管哪一个民族在日常生活中都需要与本民族以外的人进行经济、文化、教育等多方面的交往、交流、交融,而无法保持本民族语言的高通行度,自然而然选择了与各民族交流都较为方便的汉语方言或普通话。选择汉语方言或普通话为日常交流第一语言的原因,除了国家开展义务教育、推广普通话、西部大开发等大背景的影响之外,另一个重要原因就是本区域内做小买卖的主要是讲汉语方言或普通话汉族和回族群众。各民族交往、交流、交融对土族文化的影响已经清晰显现在土族亲属称谓的词语之中,这在一定程度上也让各民族更加紧密地团结在一起,为美好生活而奋斗。在日常生活中不再刻意强调各个民族之间的差异性,各民族彼此包容、长期共存,从而认同集体共创共有共享的文化。

最后,新媒体的发展带来传播方式的变革是土族亲属称谓发生变化不可不提的一个客观原因。新媒体的出现使得人们接触和学习语言的环境不再单纯局限于传统的家庭、学校等固定场所。现如今,任何一个人每天都在不可避免地接受大量的网络讯息。随着网络信息技术的发展,电脑、手机、数字电视机和其他智能终端的广泛应用以及微信、抖音、快手等新媒体的出现,使人们接受新事物、学习新知识的能力大大提高。每个人都可以通过新媒体学习普通话,尤其是儿童在语言方面的学习能力往往比成年人更具有优势,很多时候达到了无师自通的境地。新媒体的这种影响在土族亲属称谓的变化中日益明显。儿童本身通过新媒体的浏览、模仿学会了很多亲属称谓词,再加上学校教育和家庭教育的综合作用,土族儿童当中能够熟练掌握并运用基本的汉语亲属称谓词的情况已为常态。

四、结 语

在中国,任何一个少数民族的大繁荣、大发展必须要与社会主义道路相一致,必须紧跟时代步伐,走向现代化,这是毋庸置疑的也是势不可挡的。[10]因此,语言作为人们日常交流最主要最直接的工具,其在现代化进程中总会随着社会的发展变化而变化。甘肃、青海气候寒冷,农业、工业都相对落后,新中国成立后当地群众普遍认同人生发展的重要道路就是读书,而读书意味着需要学习和掌握国家通用语言文字,这也影响了土族语言的传承和发展环境。这种影响程度可以从土族最基本的亲属称谓之中可见一斑。新事物的出现和旧事物的消亡都是不可避免的客观规律。保护本民族原生态的文化遗产固然重要,但接受新事物的能力、与时俱进的时代精神也不容忽视。土族处于多民族互嵌式居住模式,有多种语言发生语言接触的现实土壤,各民族共存需要一种大家都熟悉认可的语言来进行交往、交流、交融是客观现实。显然,现实选择了各民族都可以习得且互相可以沟通的汉语方言或普通话。