良渚古城钟家港古河道南段植物遗存研究*

2023-01-05郑云飞

武 欣 郑云飞

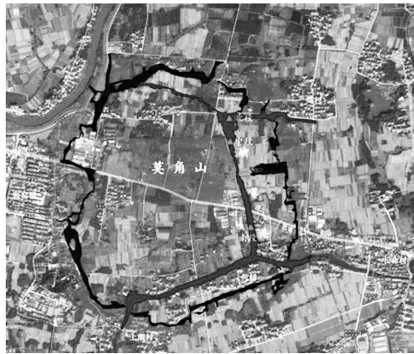

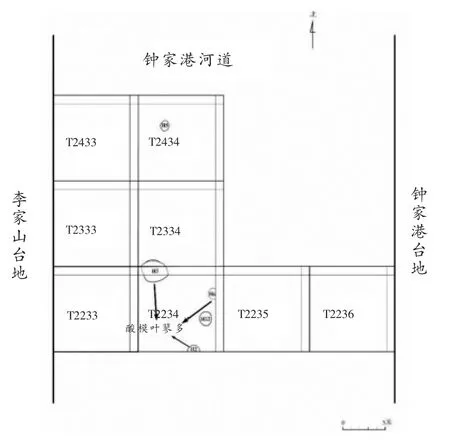

钟家港河道位于良渚古城内莫角山宫殿区的东侧,经考古勘探确认为良渚文化时期的古河道,总长约1000米,宽18—80米。南段长350米,宽40—55米,两岸分布着良渚时期人工修筑的台地,河道内发现有大量的良渚时期的陶片等生活垃圾。钟家港河道大致呈西北—东南走向,南起良渚港,北接城内北区的东西向主河道,并与北墙内城河相连,贯穿古城南北(次页图1)[1]。为了配合良渚古城申遗工作,2015年下半年起启动了恢复钟家港古河道的发掘工作。

钟家港南段于2015年和2016年3月至2017年1月做过两次正式发掘,清理出一批丰富的良渚文化时期的遗迹遗物,首次在古城内发现了玉、石、骨器等手工业作坊区。因为河道堆积处于一个隔绝氧气的厌氧环境状态,在良渚文化地层中还发现保存状况较好、数量较多的竹木遗存,以及肉眼可见的植物种实大遗存。因此钟家港古河道发掘为我们进行系统、科学的植物考古工作提供了非常好的契机。在发掘过程中我们开展了系统取样和植物遗存调查工作。在2016年发掘的现场伴随发掘同时对探方的土样进行了淘洗,采集到了丰富的植物果核、玉石钻芯等遗物。本文报告的是2016—2017年发掘土样的植物遗存调查结果以及一些认识。

图1钟家港古河道位置示意图

一、采样与浮选

河道东西两岸堆积性状不同,西区从第5层及以下为良渚文化时期堆积,5层为良渚文化晚期后段,6—8层为良渚文化晚期前段。东区3层为淤泥层,4层及以下为良渚文化时期堆积,4—6A层为良渚文化晚期后段,6B—8层为良渚文化晚期前段。根据测年结果,钟家港南区的形成年代为2700BC—2600BC,集中使用年代在2700BC—2500BC,5层年代为2300BC—2000BC,属钱山漾文化时期[2]。2016—2017年在河道偏东岸处布方发掘。

在发掘过程中即按单位针对性采集浮选样品,浮选样品东西区都有采集,共采集样品54份,经合并为47份,合计398.5升,平均每份土样为8.5升。其中仅一份样品未出土除炭屑以外的其他植物遗存,且炭屑量也极少。

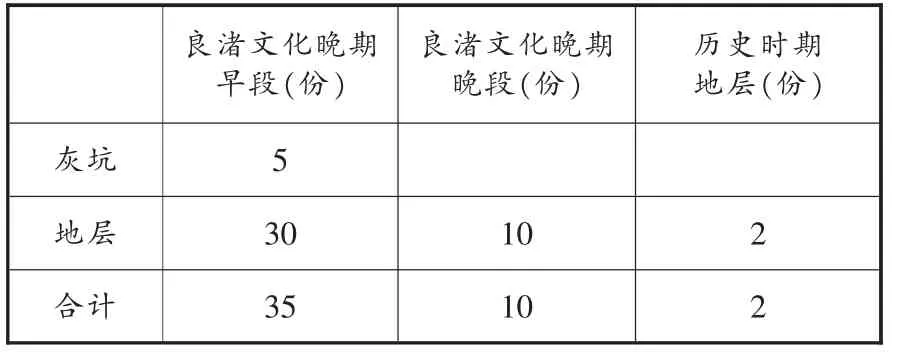

因为河道内遗迹较少,土样主要涉及文化层,兼有少量的灰坑(表1)。浮选工作在良渚遗址考古与保护中心进行,浮选时采用小水桶浮选法,河道内的土样较黏,浮选时加入适量的小苏打对土样先浸泡一晚,第二天再进行浮选。浮选的尼龙网兜孔径为80目(0.2毫米),将漂在表面的轻浮物轻轻倒入网兜,重复数次,剩下的重浮物倒入20目的筛子水冲洗净,样品阴干后即在中心的植物考古实验室进行后续的挑选鉴定。

由于一半以上的样品量较大(>300克),其中23份全部挑选,5份挑选50%,其余的19份选取50—100克进行浮选。本次样品层位覆盖年代最晚的③层到最早的⑧层,因此获得的浮选结果应该能客观地反映钟家港南区良渚时期从早到晚的植物遗存情况。

表1钟家港南段采样背景

二、浮选结果

钟家港南段浮选获得的植物遗存包括炭屑和植物种实两大类。炭屑指木头未充分燃烧留下来的剩余部分,多与人类用火有关,因此在挑选过程中,我们一般将大于1毫米的炭屑进行称重记录,大于4毫米的炭屑则可以切片进行种属鉴定,以了解当时的树种、自然环境及人类对树木的利用等情况。本次挑选的炭屑共计927.292克,按照挑选比例,挑选的土量为229.74升,则炭屑密度为40.36克/10升,可见密度非常之高,也反映出此处人类活动之频繁。

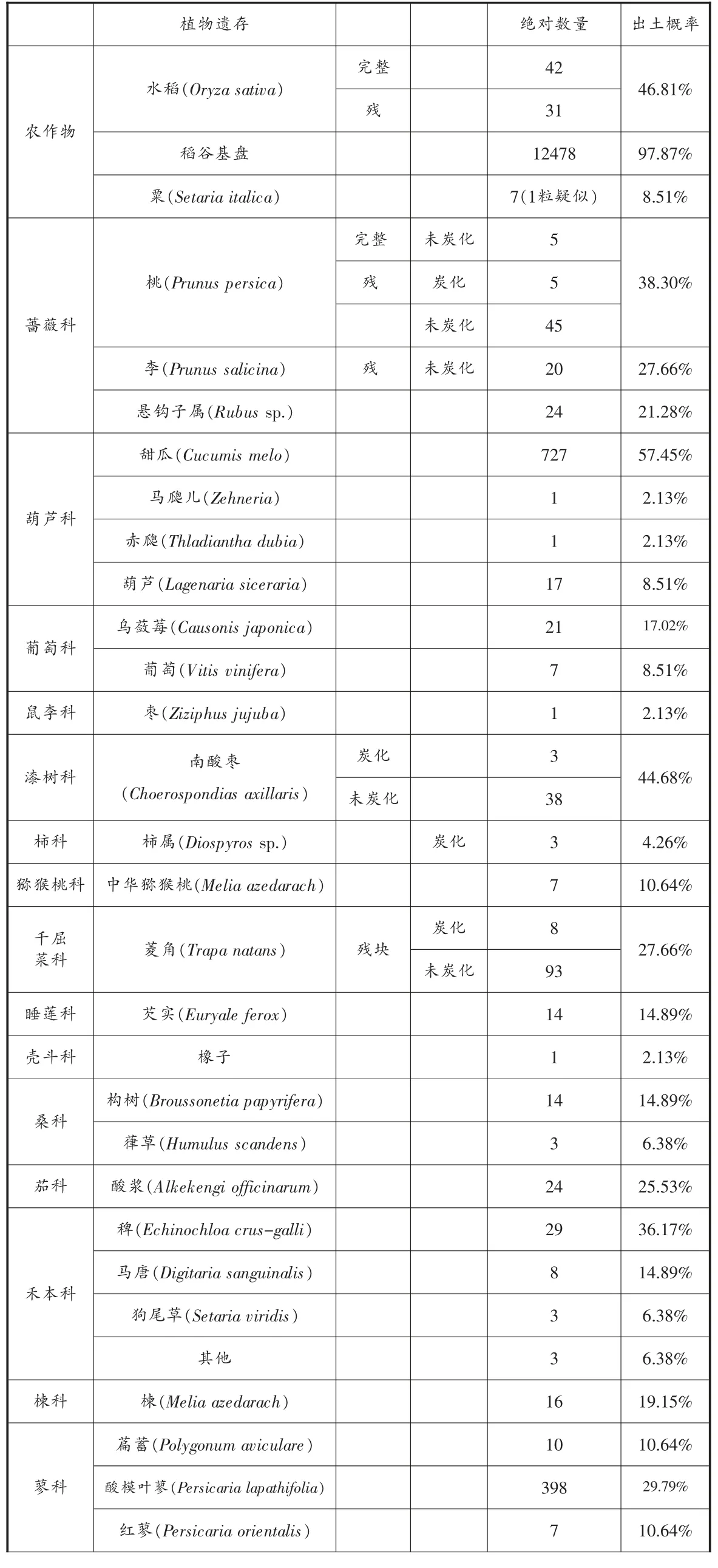

共发现植物种实14347粒(块),包括炭化和未炭化,以炭化的为主,分属27科40余属,多数可鉴定到种。可分为农作物类、非农作物类和其他(见次页表2、图2),试做分析如下。

(一)农作物类

农作物类包括水稻和粟两种,共12558粒。水稻遗存包括炭化稻米和稻谷基盘,共12551粒,占农作物的99.9%。其中小穗轴12478粒,稻米73粒。粟发现7粒。

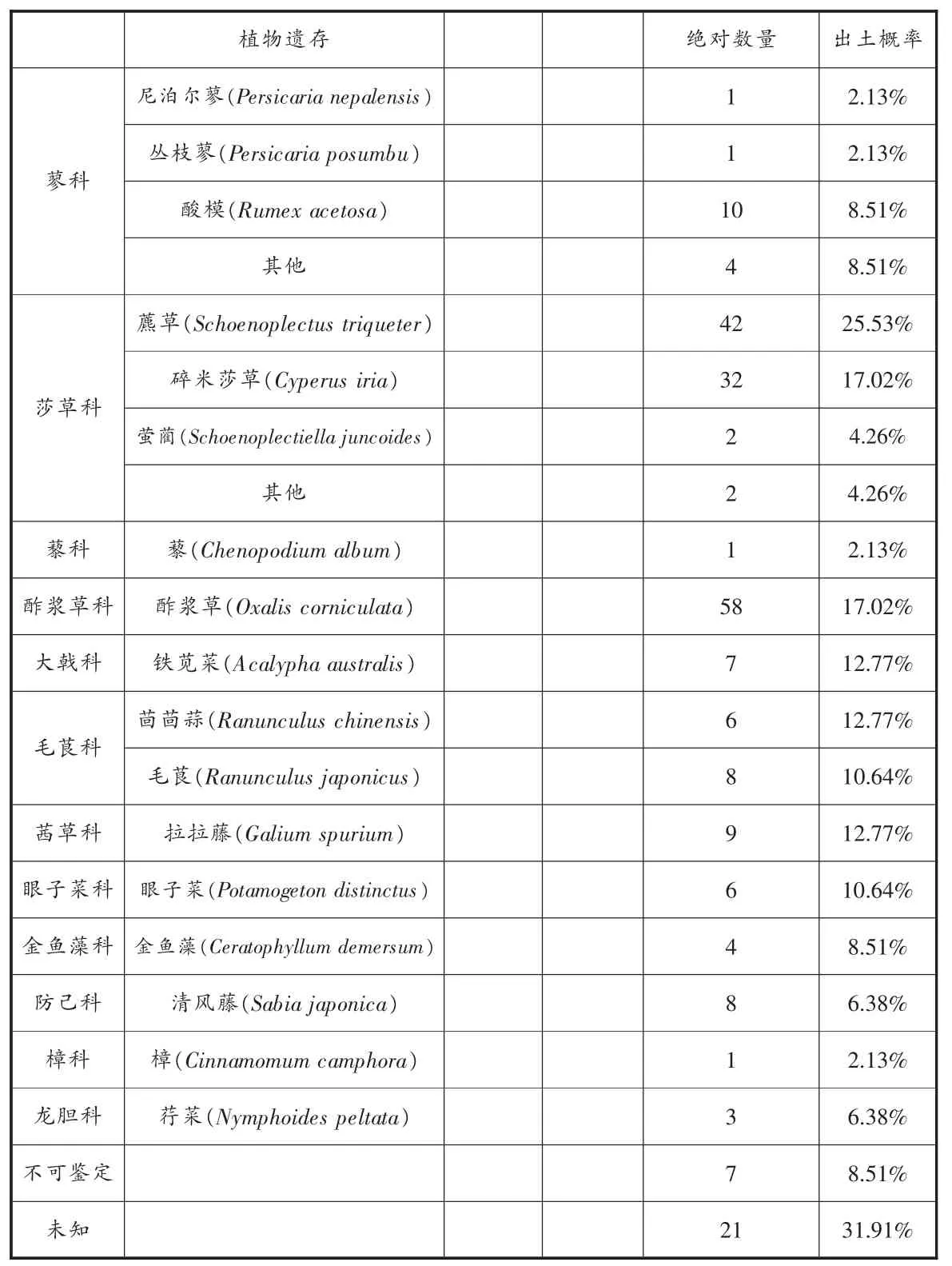

表2钟家港南段出土植物遗存统计表

1.水稻(Oryza sativa)

一年生水生草本,喜温湿,富含淀粉,是全球主要的粮食作物之一,我国南方是主要产稻区,北方各省也都有种植。水稻是长江下游遗址中最常见的农作物,钟家港南区也是如此。此次浮选发现稻米73粒,均已炭化,完整可测量的有29粒,经测量平均粒长5.17毫米,粒宽2.64毫米,粒厚1.96毫米,长宽比为1.96。集中出土于6-8层,5层之后出土较少。另外一种与水稻相关的即稻谷基盘,出土数量最多,根据观察,基盘表面粗糙、中部内凹、小孔不规整,属栽培稻特征。与稻米出土情况不同的是,稻谷基盘从早期地层到晚期地层均有出土,但晚期比之前有明显减少的现象。

2.粟(Setaria italica)

粟,黍亚科狗尾草属,俗称“小米”“谷子”,起源于中国北方,适应性强,是一种耐贫瘠、耐干旱的作物。目前所知最早的栽培小米见于新石器时代早期的北京东胡林遗址[3]。钟家港南段浮选发现7粒粟(1粒疑似),呈圆球状,胚占整个粟粒的3/4,经测量平均长1.22毫米,平均宽1.09毫米。

非农作物包括桃、李、葡萄、菱角等可食用的果实类和狗尾草、酸模、藨草、楝树等杂草或木本类,共计1775粒(块),其中果实类1078粒(块)、杂草类683粒(块)。简述如下:

(二)果实类

1.桃(Prunus persica)

蔷薇科李属,起源于我国本土。长江下游地区从距今8000多年前到3700年前的各个新石器时代文化阶段都有桃核出土[4],说明桃子从史前时期就一直是长江下游先民喜食的水果。根据研究,随着时间的推移,先民对桃子的管理也在加强,到了良渚文化时期,人工驯化特征明显,与现在毛桃为同一个种[5]。此次发现桃核55颗,其中完整的5颗,核呈椭圆形,表面有沟和孔穴。经测量核均长20.29毫米,均宽15.74毫米,均厚13.27毫米。

续表2

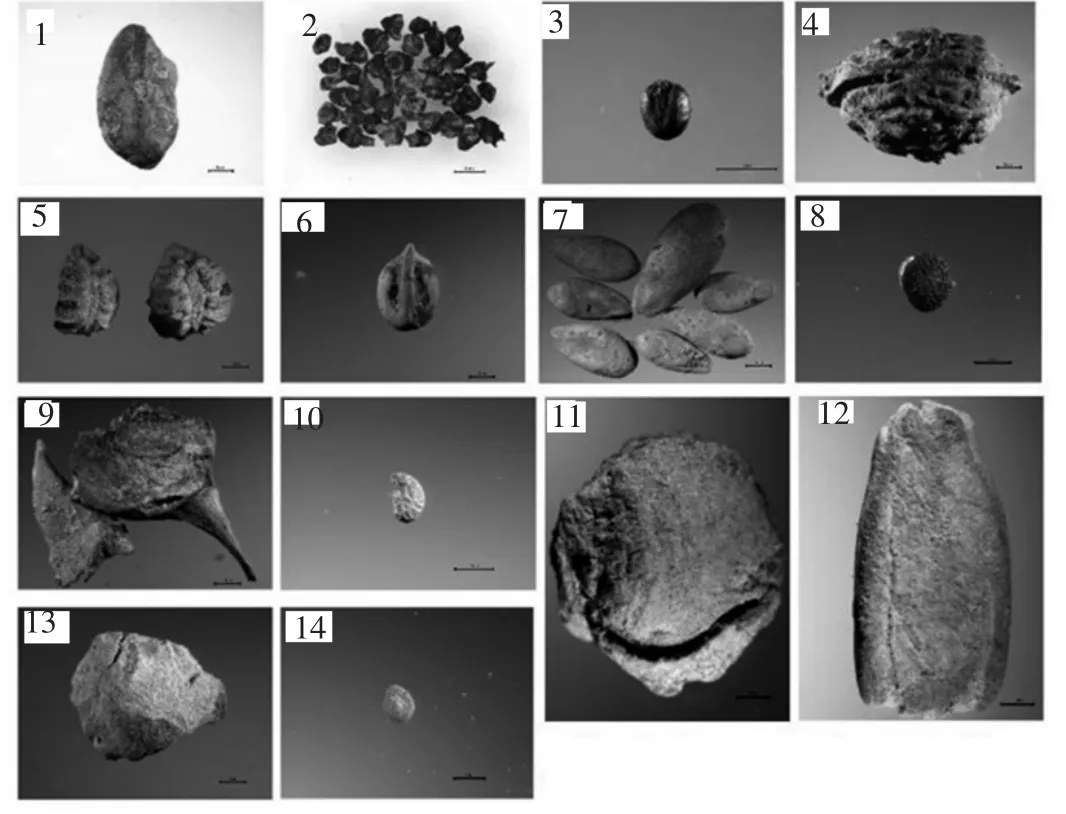

图2钟家港河道南段出土部分植物遗存

2.李(Prunus salicina)

蔷薇科李属。同桃一样,李也是长江下游地区古代先民重要的水果之一。李核较桃核小,果实也是如此,口感酸甜。浮选获得李核20颗,其中完整的5颗,核呈卵圆形,表面光滑,边缘有皱纹。经测量核平均长10.42毫米,宽7.48毫米,均厚6毫米。

3.悬钩子属(Rubussp.)

蔷薇科,为灌木、半灌木或多年生匍匐草本,多生长在低海拔山坡路边、树旁或灌丛处,是较常见的植物。悬钩子属植物众多,多数果实都可食用,味酸甜,比如常见的覆盆子(Rubus idaeusL.)、树莓(Rubus corchorifolius)都属于悬钩子属,在欧美国家经长期栽培已成为重要的水果[6]。悬钩子属在史前遗址中也属常见的种类,此次浮选共计24粒悬钩子属种子,形态较小,表面有网状纹。平均长1.44毫米,宽0.86毫米。

4.甜瓜(Cucumis melo)

葫芦科黄瓜属,一年生匍匐或攀援草本。我国利用甜瓜的历史悠久,《诗经》中就有关于甜瓜的记载,“七月食瓜”。甜瓜品种繁多,经不断培育,果实的形状、颜色、口感都因品种而异[7],如哈密瓜、菜瓜、羊角蜜等。目前长江下游所见最早的甜瓜应该是距今6000多年的田螺山遗址。经过1000多年的驯化管理,良渚文化时期的甜瓜出现了甜瓜和菜瓜两种口味[8]。本次发现的甜瓜籽727粒,占非农作物的42%。随机测量62粒完整的甜瓜籽,平均长4.08毫米,宽1.88毫米。

5.马瓟儿(Zehneria)

葫芦科马瓟儿属,攀援或平卧草本。常生于林中阴湿处、路旁、田边及灌丛中。全草可入药,有清热、利尿、消肿之效。钟家港南段出土马瓟儿种子1粒,长3.14毫米、宽1.22毫米。

6.赤瓟(Thladiantha dubia)

葫芦科赤瓟属,攀援草质藤本。常生于山坡、河谷及林缘湿处。果实卵状长圆形,长4—5厘米,种子卵形。果实和根可入药。钟家港南段浮选获得1粒,长3.29毫米,宽1.61毫米。

7.葫芦(Lagenaria siceraria)

葫芦科葫芦属,一年生攀援草本。果实淡绿色或偏白绿色时可食用,待颜色转深呈褐色时便木质化,内部变中空,可作容器或者用作戽水工具,小型的葫芦木质化后还可当玩具。长江下游地区对葫芦的利用目前最早的是河姆渡遗址,此后遗址中也多有发现。我们推测先民对葫芦的利用不外乎上述几种。钟家港南遗址发现葫芦种子17粒,经测量平均长10.16毫米,宽5.13毫米。

8.乌蔹莓(Causonis japonica)

葡萄科乌蔹莓属,草质攀援藤本,多生长在灌丛处。浆果成熟后呈紫黑色,像小葡萄,味道不似其他果实酸甜可口。主要做药用,有凉血解毒、利尿消肿的功效。浮选发现乌蔹莓种子21粒,经测量平均长3.97毫米,宽3.31毫米。

9.葡萄(Vitis vinifera)

葡萄科葡萄属,木质攀援藤本。葡萄口感酸甜,可生食,可制成葡萄干,还可酿酒,藤和根可入药。长江下游地区利用葡萄也很早,新石器时代遗址中多有发现。钟家港南段发现葡萄籽7粒,呈宽倒卵形,基部有短喙,腹面中棱脊两侧对称分布两条长条形浅坑。经测量平均长3.58毫米,宽2.58毫米。

图2钟家港河道南段出土部分植物遗存

10.枣(Ziziphus jujuba)

鼠李科枣属,落叶小乔木,产自我国北方地区,生长于海拔1700米以下的山区、丘陵或平原。果实可鲜食,富含维C,也可作蜜饯或晒成干枣,干枣耐贮藏,枣仁和根可入药。本次浮选发现1粒枣核,两端略钝,呈椭圆形,核上有条状凸起。经测量长9.27毫米,径6.09毫米。

11.南酸枣(Choerospondias axillaris)

漆树科南酸枣属,主要产于我国南方地区,生长于海拔300—2000米之地,产量高。果实可生食或酿酒,成熟的鲜果呈黄色,果肉较黏,不易离核,又叫“鼻涕果”;果核顶端有5个小孔,也称“五眼果”,现多用来制作果脯蜜饯。树皮和果实可入药。南酸枣在长江下游地区最早出现在跨湖桥遗址。本次浮选发现南酸枣果核38颗,椭圆形,有几颗有炭化或过火的痕迹。经测量平均长17.26毫米,径11.56毫米。

12.柿属(Diospyrossp.)

落叶大乔木,喜温暖气候,繁殖主要靠嫁接法。栽培历史悠久,目前长江下游最早的柿属种子出现在上山遗址,应属河姆渡文化时期。果实较涩,成熟的果实放置数天可脱涩。也可加工成柿饼,柿子还可提取柿漆。柿子、柿蒂还有药用价值。钟家港南段发现柿属种子3粒,种子呈长椭圆形,均已炭化,经测量平均长11.89毫米,宽7.09毫米。

13.壳斗科(Fagaceae)

属常绿或落叶乔木,木材坚硬,可作建筑材料;树皮富含鞣质,可提取栲胶;种子富含淀粉,又叫“橡子”,去除单宁后可食用。井头山遗址出土有距今8000年的橡子[9],田螺山遗址还发现有储存橡子的橡子坑[10],或是用来脱涩。随着稻作农业的发展,良渚文化时期的橡子已不多见。此次浮选仅见1颗坚果,坚果长卵形,表面有细密浅纵棱。先端平圆,有尖头,尖头周围有凹陷,果脐圆形隆起。长14.41毫米,径10.12毫米。推测属于栎属 (Quercussp.)或青冈属(Cyclobalanopsissp.)。

14.构树(Broussonetia papyrifera)

桑科构属,乔木,我国南北各地都有。聚花果球形,成熟时呈橙红色,肉质,可食。种子呈半卵圆形,一侧有双棱,表面有小瘤,木质。果实、皮、根入药,有补肾清肝、明目利尿的功效,韧皮纤维可造纸。浮选发现构树种子14粒,平均长1.88毫米,宽1.65毫米。

15.中华猕猴桃(Melia azedarach)

猕猴桃科猕猴桃属,大型落叶藤本,多生长在林边和灌丛中,果实酸甜多汁,可以生食或加工成果汁、果酒。根、茎、叶可入药,有清热、利尿、散淤、止血等功效。种子椭圆形,扁,双凸镜状,表面有网状纹凹穴。浮选获得猕猴桃种子7粒,平均长1.83毫米、宽1.33毫米。

16.菱角(Trapa natans)

千屈菜科菱属,一年生浮水水生草本。花果期较长,果期可到11月份,果实富含淀粉,可食用可酿酒。钟家港南段发现的菱角均已破碎,共101块,多数未炭化,少数炭化或有明显火烧痕迹。难以鉴定到种。

17.芡实(Euryale ferox)

睡莲科芡属,一年生大型浮水水生草本。浆果球形,带硬刺,形似鸡头,又叫“鸡头米”。种子球形,顶部中央有小圆孔,遗址出土的芡实种子表面有塌陷的小凹坑,即使是碎片也容易鉴别。浮选发现芡实种子碎块共14块,未炭化。

18.酸浆(Alkekengi officinarum)

茄科酸浆属,多年生草本,常生长于空旷地或山坡。浆果球状,可食。种子肾脏形,淡黄色。钟家港南段浮选获得酸浆24颗,平均长1.47毫米,宽1.18毫米。

(三)杂草类及木本植物

1.稗(Echinochloa crus-galli)

禾本科稗属,一年生草本。生长习性和水稻一致,植株形态也和水稻相似,难以区分和清除,是常见的稻田杂草。种子卵圆形,背面隆起,腹面平坦。胚部位于背面基部,宽椭圆形,大而明显,约占种子的4/5。浮选获得炭化稗27粒,平均长1.29毫米,宽0.93毫米。

2.马唐(Digitaria sanguinalis)

禾本科马唐属,一年生草本,多生于田间、草地和荒野路旁,是旱地常见的伴生杂草,也可作为牧草。浮选获得马唐不多,共7粒,背面圆形突起,腹面较平,先端钝圆,基部较尖。胚部占种子的1/3,种脐小,呈椭圆形。经测量平均长1.3毫米,宽0.6毫米。

3.狗尾草(Setaria viridis)

禾本科狗尾草属,一年生草本,多生于农田、路旁或荒地,生长习性与小米一致,是旱田另一种常见的杂草,部分农田受害严重。钟家港南段发现狗尾草种子4粒,阔椭圆形,背部圆形隆起,腹面平坦,胚大,占整个种子的3/4。平均长0.95毫米,宽0.75毫米。

4.萹蓄(Polygonum aviculare)

蓼科萹蓄属,一年生草本。多生于田边、路边湿地,全草可入药,有通经利尿、清热解毒的功效。种子呈三棱状,棱脊钝而光滑,表面点状粗糙,无光泽,横切面不等长。钟家港南段浮选出土9粒,长2.36毫米,宽1.59毫米。

5.酸模叶蓼(Persicaria lapathifolia)

蓼科萹蓄属,一年生草本,多生于田野路旁等湿地。果实扁平,稍呈卵圆形,两面中央有凹陷,果体厚薄一致,中部最宽。浮选出土酸模叶蓼种子(果实)较多,共计398粒,平均长1.78毫米,宽1.38毫米。

6.红蓼(Persicaria orientalis)

蓼科蓼属,一年生草本,生于农田、路旁和湿地。果实入药,名“水红花子”,有活血止痛、消肿利尿的功效。果实圆形,表面光滑有光泽,双凹,上端明显薄于基部,最宽处在中部。浮选发现红蓼8粒,平均长2.63毫米,宽2.35毫米。

7.酸模(Rumex acetosa)

蓼科酸模属,多年生草本,生于田间、沟边、路旁,全草供药用,嫩叶可作蔬菜食用。果实椭圆状三面体形,具三纵棱,棱脊尖锐并外突,三边近等长。浮选发现酸模共9粒,平均长2.73毫米,宽1.51毫米。

8.藨草(Schoenoplectus triqueter)

莎草科水葱属,多年生草本,多生长在水沟、水塘或沼泽地,危害稻田。小坚果倒卵形,通常基部带有刚毛3—5条,与果实近等长。秆可以用来捆扎东西。浮选获得藨草40粒,平均长2.05毫米,宽1.28毫米。

9.碎米莎草(Cyperus iria)

莎草科莎草属,一年生草本,生长于湿润的农田、路旁或荒地,是稻田的常见杂草。小坚果三棱状倒卵形,表面有头形小突起,排列整齐。浮选发现碎米莎草32粒,平均长1.1毫米,宽0.49毫米。

10.葎草(Humulus scandens)

桑科葎草属,一年生或多年生草质缠绕草本。适应性强,可生于沟边、荒地和林缘,也可缠绕在灌木和农作物上。本草可作药用,茎皮纤维可造纸,种子油可制肥皂。瘦果呈圆形,扁,双凸镜状,边缘脊形,基端可见白色蝴蝶状果疤。浮选发现葎草3粒,直径3.86毫米。

11.藜(Chenopodium album)

藜科藜属,一年生草本。多生于路旁、荒地及田间,嫩叶可作为蔬菜食用,种子也可食,北方一些遗址发现有大量的藜的种子[11],有的还与粟黍单独存放或共出[12]。全草可入药,可治痢疾腹泻。本次浮选出土1粒。

12.酢浆草(Oxalis corniculata)

酢浆草科酢浆草属,一年生草本。生于山坡草地、河谷沿岸、林下阴湿处等。全草可入药,消肿散淤,解热利尿。种子长卵形,两侧扁平,表面有显著隆起的波浪形横皱纹。浮选获得酢浆草56粒,平均长1.39毫米,宽0.88毫米。

13.铁苋菜(Acalypha australis)

大戟科铁苋菜属,一年生草本,生于田间、路旁等较湿润处。种子倒卵形,表面近平滑,顶端圆形,基部较尖。浮选获得铁苋菜6粒,平均长2.66毫米,宽2.07毫米。

14.茴茴蒜(Ranunculus chinensis)

毛茛科毛茛属,多年生草本,生于低湿地田边、路旁或沟渠,菜地和稻田边上常见。全草药用,外敷有消炎退肿、截虐杀虫的功效。瘦果卵圆形,具短喙,扁平,中央微凹陷。浮选获得茴茴蒜6粒,未炭化,平均长2.82毫米,宽1.88毫米。

15.毛茛(Ranunculus japonicus)

毛茛科毛茛属,多年生草本,生于低湿地田边、路旁或水边湿地,有时会侵入稻田。全草有毒,捣碎外敷功效同茴茴蒜。瘦果广倒卵形至近圆形,两侧扁平,表面具有细点状粗糙突起,周缘具脊棱,基部近平截。浮选获得毛茛瘦果8粒,平均长2.48毫米,宽1.79毫米。

16.拉拉藤(Galium spurium)

茜草科拉拉藤属,一年生或多年生草本,生于田中、林缘和草地。全草药用,清热解毒,消肿止痛。种子椭圆形,表面有排列整齐而突起的细网纹,腹面有圆口状凹陷,横切内面呈半圆球的空腔。浮选获得拉拉藤种子10粒,平均长1.33毫米,宽1.13毫米。

17.眼子菜(Potamogeton distinctus)

眼子菜科眼子菜属,多年生水生漂浮草本,生于稻田或池沼等静水中,危害稻田。小坚果倒卵形,背面具三脊。浮选发现眼子菜6粒,平均长1.92毫米,宽1.38毫米。

18.金鱼藻(Ceratophyllum demersum)

金鱼藻科金鱼藻属,多年生沉水草本,生在池塘、河沟及排水不良的稻田中。可作为鱼类饲料,又可喂猪。全草药用,治内伤吐血。坚果呈宽椭圆形,平滑,有3根刺,先端具钩,基部2刺向下斜伸,形似金鱼。浮选获得金鱼藻4粒,长4.05毫米,宽1.59毫米。

19.清风藤(Sabia japonica)

清风藤科清风藤属,落叶攀援木质藤本,生长在海拔800米以下的山谷、林缘灌木林中。植株含清风藤碱甲等多种生物碱,供药用,治风湿、鹤膝、麻痹等症。分果爿近圆形或肾形,两侧面具蜂窝状凹穴,腹部平。浮选获得清风藤8粒,平均直径约5毫米。

20.荇菜(Nymphoides peltata)

龙胆科荇菜属,多年生水生草本,生长于池塘、静水河溪或稻田中。种子呈褐色,长卵形,边缘密生纤毛。钟家港南段出土3粒,平均长4毫米,宽2.55毫米。

21.樟(Cinnamomum camphora)

樟科樟属,常绿大乔木,常生于山坡或沟谷中。木材、根、枝、叶可提取樟脑和樟油,供医药和香料工业用,有祛风散寒、强心镇痉、杀虫、防腐等功效。果核含脂肪和油。木材细腻,可作为建筑材料。核呈圆球形,环绕全粒有一条脊状棱,表面粗糙。浮选获得樟树种子1粒。

22.楝(Melia azedarach)

楝科楝属,落叶乔木,高达10余米,生长在山地林缘、路旁,作为速生树种,木材质软、易于雕琢,可作为家具、器皿、建筑用材。树皮、叶可入药,有驱虫的功效。种子可榨油,可制油漆、润滑油和肥皂。核呈宽椭圆形,两端圆钝,有5—6纵棱,棱间沟槽宽且深。浮选获得楝14粒,平均长9.12毫米,直径6.57毫米。

(四)其他类

共计28粒(块),包括一些因炭化严重失去鉴定特征的不可鉴定类7粒和暂时未鉴定出种属的未知类21粒(块),下文不再讨论。

三、分析与讨论

(一)水稻加工

从浮选结果看,出土数量最多、出土概率最高的当属水稻遗存,包括炭化稻米和稻谷基盘,其中又以稻谷基盘为主,与钟家港南段两岸先民日常生活关系最密切,反映了日常的稻谷加工和炊煮活动。稻谷基盘是连接稻米和小枝梗的部分,在水稻生长过程中为稻米输送养分,因此一粒稻米对应的就有一颗稻谷基盘。当进行水稻脱壳时,稻谷基盘往往在此加工过程中脱落,遗留在遗址中。如果在遗址特定的区域组织过农作物集中加工的活动,那么该区域则一般会保存下来比较多的加工废弃物,据此就可以判断农作物的加工区域。

稻谷在收获后含水量较高,需要及时晾晒。根据良渚古城遗址以往的植物考古工作[13],稻谷通常会连带稻秆一束束绑扎在一起晾晒,晒干后收进粮仓中储存。这样以稻谷的形式储存,一方面可以把容易变质的胚和胚乳部分裹于稻谷壳内,对防霉、防虫、吸湿都有一定的保护和缓冲作用,延长稻谷的储藏期,为即将到来的食物短缺季节提供重要的主食;一方面稻秆还可以作燃料和家畜饲料。

钟家港南段浮选还出土了少量的炭化稗,稗是与水稻生长习性、植株非常相似的一种稻田杂草,很难被完全清除,严重时危害稻谷产量,现今依然是稻田难根除的杂草之一。良渚文化时期的稻作生产水平高,应该掌握了一套稻田管理的方法,其中应该包括除草这一项,除了田间管理时的除草,收获后捆扎晾晒过程中也会对稻谷进行一定的分拣,将其中的稗草剔除,反映在遗址中则是稗的数量并不多。

考虑到钟家港两岸的台地上居住的是手工业匠人,且良渚古城内部发现多个地点的仓储遗迹[14],为居住在古城内的国王贵族匠人的日常生活提供了极大的便利。对于稻谷这样重要的资源,或许存在一种集体分配制度,作坊内部应该不会储存过多的稻谷,而是古城将类似池中寺这样的大粮仓内的稻谷按照制度分配给这些手工业者,之后在各自作坊内加工食用,而不是集中加工好再分配。因此钟家港南段出土的多为水稻基盘,少量的稗应该是没有挑拣干净而随稻谷混进来的。

(二)其他饮食

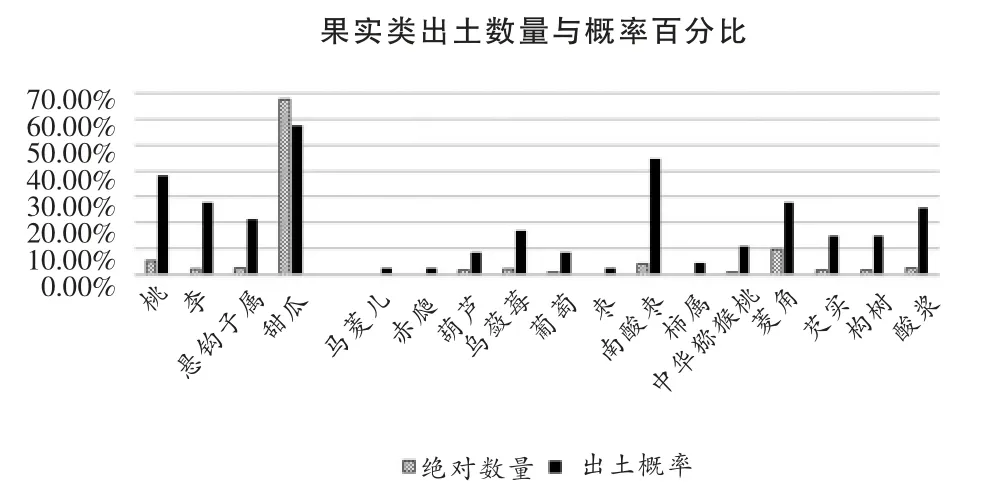

除了主食水稻,遗址里还出土了一些果蔬类遗存,比较常见的是桃、李、南酸枣、甜瓜这几类。甜瓜籽是果实类当中出土数量最多的,共计727颗,出土概率达51%,甜瓜结果结籽多,一株甜瓜能结5个瓜,一个甜瓜能产生300—500粒种子,因此甜瓜可能并不是广泛栽培的果类;其次是菱角,菱角碎片共计101块,出土概率27%,菱角产生的碎片多,因此实际出土数量应比这个数目少;桃核55颗(块),出土概率38%;南酸枣41颗,出土概率与桃核相同。另外还有少量的李、悬钩子、葡萄、柿子、猕猴桃、芡实等。说明良渚先民日常水果以桃李、南酸枣为主,其他几类也是先民喜食的(图3)。

图3钟家港南段果实类出土数量与出土概率百分比

桃子在我国食用历史悠久,良渚时期已属人工驯化的果类。除了直接食用桃肉,我国现存最早的记录农事的历书《夏小正》里还有“煮桃”的记载,南宋林洪的《山家清供》中还记录了“蟠桃饭”的做法,用淘米水煮桃子,煮熟后的桃子再去核和大米一起蒸煮。柿子皮内含有大量的鞣酸,需放置一段时间等果肉变软或用特定的方法去涩后,食用口感才佳。柿树病虫害少,不像桃子结果后容易生虫;柿树寿命长,结果多,做成柿饼耐贮藏。南酸枣生长速度快,产量也很高,果实可生吃、酿酒、做果脯等。钟家港南段出土的桃核大部分是破碎的,而桃核坚硬不易碎,推测是人为敲开、敲核取仁所致;炭化的桃核推测有两种可能:一、桃子食用后桃核随意丢弃在某些地方,之后经过人为清扫、焚烧垃圾导致一些果核被炭化;二、除了生食,良渚时期或也存在煮桃的食用方式,由于靠近火塘,煮过的桃核就被扔进火塘从而炭化。除了炭化的桃核,发现的柿子核也都是炭化的,南酸枣果核和菱角壳也有部分炭化或过火的现象,或许有部分都曾经过煮食,随后果核被丢弃在火塘。

(三)酸模叶蓼的问题

本次浮选得到酸模叶蓼种子较多,共计398粒,其中又集中出土于H2(213粒)、H3(79粒)和H6(40粒)。H2、H3和H6均开口于T2234⑦A层下,坐落在河道堆积⑦B2层上,坑内堆积为青褐灰色淤泥,包含物较少,有陶片和少量腐朽木材,植物遗存包括少量炭化稻米、稻谷基盘、甜瓜籽、菱角壳、桃核等。坑深70—120cm,据考古发掘推测,古河道曾存在枯水期,人们在此挖坑或用来汲水,后废弃填平[15]。

酸模叶蓼属蓼科一年生草本,多生于湿地环境和水沟边上,全草可入药,有利尿消肿、止痛止呕的功效,外用可治疮肿。根据灰坑内出土的遗物和植物遗存的特点,这几个灰坑都不具备储藏坑的特点,因此出土的酸模叶蓼应该也不是先民特意作为食材或药材等用途储藏起来的,而属一般的垃圾废弃物。T2234西侧探方为T2233,再往西则是李家山台地,因此可以推测,某段时间的春天开始,由于降雨的减少,河道水位下降,原本为水域的T2234此时暴露出来,由于原先为水域,水退后此地依然较为湿润,给湿地杂草如酸模叶蓼的生长提供了良好的条件。蓼科植物生长迅速,一大丛长在一起,最高能达1米左右,到了秋季瘦果成熟。而河道此时处于枯水期,先民下到T2234挖坑(汲水),由于生长着一簇簇的酸模叶蓼,必然要先清理一番,因此这些带着瘦果的蓼科植物被先民拔除丢在一旁,后来灰坑短暂地作为水井用,很快废弃成为垃圾坑,先民即把陶器碎片、朽木、果核连同旁边的植物残枝一起清扫进坑中填埋(图4)。

图4钟家港河道南段与台地示意图

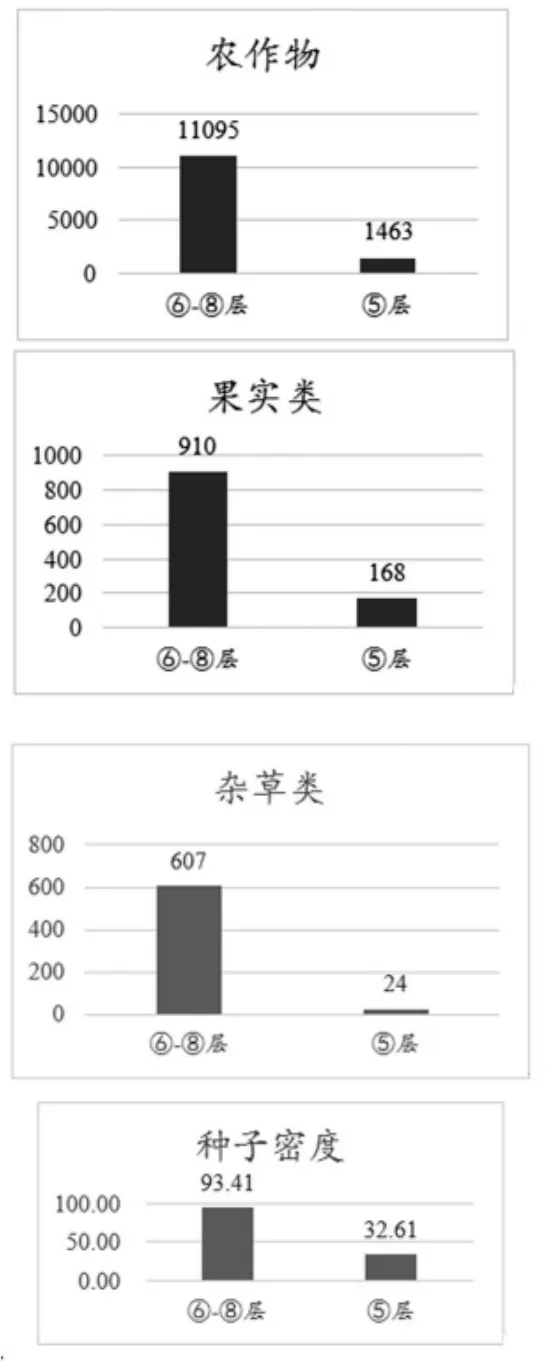

(四)植物反映的河岸旁的人类活动

据考古发掘,⑥-⑧层属良渚文化晚期前段,⑤层为良渚文化晚期后段。根据不同时期植物遗存出土的绝对数量(图5),可以看出:良渚文化晚期前段,无论是农作物、果蔬类还是杂草类,数量都比较多,而到了后段,这几类植物遗存都出现了明显的下降。首先考虑到样本量的原因,良渚晚期前段的样本量有35份,后段的样本量只有10份,鉴于此,对比前后段的种子密度应该更客观一些。⑥-⑧层的种子密度为93.4颗/升,⑤层的种子密度为32.6颗/升,和种子数量反映出的结果一致。因此我们基本可以推断,良渚文化晚期前段,钟家港南段先民活动频繁,房前屋后栽种果树,稍深的水域处种植有菱角和芡实,日常饮食丰富多样;在枯水期时打桩加固河岸、河底挖坑汲水,清扫杂草和日常生活垃圾至废弃的坑中。到了良渚文化晚期后段,即钱山漾文化时期[16],人类活动相比前段骤减,植物遗存的数量和密度都反映出下降的趋势,社会和文化面貌已经发生了变革,此时的人群可能已不再是原先居住在此的工匠们,古城里的人口密度较晚期前段也有了下降。

图5钟家港南段良渚晚期前段至后段植物遗存数量和密度变化

(五)植物遗存反映的南北文化交流

粟是北方传统的旱地作物。关于粟黍的南传,一直是学界关注的重点。钟家港南段发现7粒粟,如果年代、出土地层无误,就可以说明至少在良渚晚期已有小米传入长江下游地区。卞家山遗址发现两例以C4植物为食的人骨[17],但由于良渚晚期古城及周边遗址发现小米数量尚少,不足以判断古城的小米是由北方人带来的还是本地种植的。小米耐干旱、耐贫瘠、耐储藏,适合在地势稍高、缺乏灌溉的地方生长,良渚古城周边分布着大大小小的丘陵和高燥地带,可以为小米提供适合的生长环境,因此不排除存在本地种植小米的可能性。

枣原产我国黄河流域,《诗经》中就有“八月剥枣”的记载,文献里记载的“棘”即为枣的野生种酸枣。目前史前遗址里所见最早的应当属裴李岗遗址出土的炭化枣核[18],长江流域史前遗址则不太见枣核的出土,至汉代大枣已经成为人们普遍喜食的果类,不仅鲜食,还制作成果脯食用,马王堆汉墓里就出土有枣核和完整的枣子[19]。位于衢州市江山的山崖尾遗址近两年曾出土有枣核[20],加上钟家港南段出土的这颗枣核,则是长江下游地区目前发现最早的枣核。粟和枣等北方作物遗存的发现表明新石器时代晚期是北方文化南传的重要时期。

四、结语

钟家港古河道是贯通良渚古城南北的主干道,河岸两旁分布着许多良渚时期人工修筑的台地,在台地上生活的人们直接往河边倾倒生活垃圾,因此河内堆积中有大量的陶片、果核等遗物[21],南段即是如此。从出土的植物遗存数量和密度看,钟家港南段的人类活动呈现出了从良渚晚期早段到晚段下降的趋势。根据出土的遗物判断,两岸居住的是专门从事玉器、石器、骨器等生产的手工业匠人,他们日常以水稻为主食,煮饭前才将水稻加工脱壳(或还存在先将谷穗脱粒的过程),因此遗址中留下了数量较多的炭化稻谷基盘;桃子、李子、南酸枣、甜瓜、葡萄、柿子等也是良渚先民喜食之物,而且可能存在不同的食用方法,遗址中发现的某些炭化果核说明了这一点;在近水地区,先民并没有完全放弃食用水生淀粉食物菱角和芡实。同时遗址中还发现了原产自北方的作物粟和枣,说明良渚晚期南北文化的交流促进了作物的传播。杂草中出土了较多的酸模叶蓼,表明了钟家港南段两岸居民曾在枯水期到河底活动的现象。