人类活动对江汉平原地区土地质量的影响

——以洪湖市为例

2023-01-03郑雄伟陶梦珺张芷宜查亚王亚风张响荣

郑雄伟,陶梦珺,张芷宜,查亚,王亚风,张响荣

(1.长江大学 地球科学学院,湖北 武汉 430100; 2.湖北省地质局地球物理勘探大队,湖北 武汉430056;3.国防科技大学 信息通信学院,湖北 武汉 430030; 4.湖北工业大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430068;5.江苏华东八一四地球物理勘查有限公司,江苏 南京 210000;6.湖北省地质局第五地质大队,湖北 鄂州 436000;7.湖北省地质实验测试中心,湖北 武汉 430034)

0 引言

土地作为地球表面上由土壤、岩石、气候、水文、地貌、植被等组成的自然综合体,土地质量自然会受到这些因素的影响,而随着人类活动的日益频繁和加剧,土地质量受人类活动的影响也越来越大[1-3]。从农田区域的角度出发,人类活动主要从大气干湿沉降、施用灌溉水和施用化肥3方面对土壤元素含量产生影响,造成土壤重金属的累积,然后通过食物链进入人体,给人体的健康带来威胁[4-5]。近年来关于农业生态系统中单独元素的通量研究很多[6-11],但较少涉及几种元素输入途径及输入量等方面的研究。本研究以2014~2019年完成的1∶5万“湖北省‘金土地’工程(洪湖1-3期)”和“洪湖市全域土地质量地球化学评价暨地方特色农业硒资源调查”项目的测试数据为研究基础,探讨大气干湿沉降、灌溉水和化肥3种途径对土地质量的影响,以期为研究区农业生产和农产品种植提供重要科学依据,也为研究区科学的制定土地利用规划、保护和改善土地资源提供理论支撑。

1 研究区地质概况

研究区位于湖北省中南部,长江中游北岸,江汉平原东南端,面积2 519 km2,包含20个乡镇办区和洪湖经济开发区。

研究区地层属扬子地层区,基岩零星分布于城区。区内第四系全新统分布广泛,具有类型多、相变大、物质成分复杂的特点,按成因类型划分为冲积、湖积、湖冲积、沼泽沉积等4种成因类型(表1)。

表1 研究区地层单位划分

根据第三次土地调查的成果,统计发现研究区以耕地、水域及水利设施用地为主,按照《土地利用现状分类标准》(GB/T 21010—2007),耕地面积有799.25 km2,占32.66%;水域及水利设施用地面积有1 408.34 km2,占57.55%;园地面积有2.66 km2,占0.11%,林地面积有76.56 km2,占3.13%,见图1。

图1 研究区土地利用现状

洪湖市土地资源结构以耕地和水域为主要土地类型,占全市总面积的90.21%,其土地利用的主要特点为:水域面积大、建设用地面积大;耕地面积小、未利用地面积小。

2 样品采集及分析测试方法

2.1 数据来源

本研究起止年份为2014~2019年, 研究数据分 4个部分:①2014年湖北省地质局地球物理勘探大队开展的湖北省“金土地”工程(洪湖一期)调查;②2016年湖北省地质局地球物理勘探大队开展的湖北省“金土地”工程(洪湖二期)调查;③2018年湖北省地质局第四地质大队开展的湖北省“金土地”工程(洪湖三期)调查;④2019年湖北省地质局地球物理勘探大队和湖北省地质局第四地质大队共同开展的“洪湖市全域土地质量地球化学评价暨地方特色农业硒资源调查”,见图2。

2.2 采样方法

按照1个点/16 km2的采样密度,在灌溉水取水口或其上游位置布设灌溉水取样点,采集时间为农作物的灌溉期,采集现场测试水体的pH值和水温等指标,根据测试指标不同,添加不同的保护剂。单点样分析指标23项,具体为pH、As、Mo、Se、Cr6+、K、N、Ba、Pb、Zn、Cu、Cd、Hg、Mn、Fe、P、硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐、高锰酸钾指数、总硬度、溶解性总固体。

肥料样品采集密度约为1个点/20 km2,样品覆盖了整个研究区,兼顾空间分布的均匀性。一般要求在上茬作物成熟或收获以后,下茬作物尚未种植以前,田间管理人员正在施用底肥期间采集样品,以反映采样地块的真实养分状况和供肥能力。按照实际施肥种类进行化肥、农家肥或泥炭等样品采集,采集不同种类和不同厂家生产、当地使用广泛的大宗肥料及各点肥料的输入量,样品质量大于500 g。

在研究区布设6 处大气沉降监测点,布署在洪湖市的主要乡镇。每处样点放置 2 个接沉缸,半年回收1次大气干湿沉降物样品,样点布设位置见图2。

图2 2014~2019年各时段工作范围及大气干湿沉降样品点位

研究区共采集92件灌溉水样,86件大气降尘样,95件肥料样,见表2。

表2 研究区样品类型工作量统计

样品的采集、加工和保存均严格按照《区域生态地球化学评价规范》(DZ/T 0289—2015)执行。

2.3 分析测试方法

所有样品测试及分析工作均由湖北省地质实验测试中心承担,分析测试过程的质量控制严格按照《多目标区域地球化学调查规范(1∶250 000)》执行,测试结果都满足相关技术要求规定的准确度和精密度等质量要求。所有样品分析合格率100%,各元素异常抽查合格率均>95%。

3 研究区人类活动对土地质量的影响

3.1 大气干湿沉降对土地质量的影响

3.1.1 大气干湿沉降输入量结果与分析

在研究区均匀布设的 6个观测点大气干湿沉降指标地球化学特征值见表3、表4。

表3 研究区大气降尘地球化学指标特征值

表4 研究区大气降水地球化学指标特征值

从变异系数看,大气降尘、大气降水各分析指标在研究区均为较弱分异型,表明大气降尘和大气降水中各指标(元素)在研究区分布较为均匀。

从区域分布来看(表5),不论是干沉降还是湿沉降,4号观测点大气沉降中重金属元素含量较其他观测点高数倍。 这主要是由于4号观测点附近固体废弃物露天焚烧产生大量烟尘,携带大量有害物质进入大气造成的。

表5 研究区大气干湿沉降中元素含量的特征

大气干湿沉降降落到土壤中后,对土壤中重金属元素含量的影响可能是正向的,也可能是负向的。由于湿沉降对土壤耕层体积不会产生影响,因此湿沉降都会增加土壤中元素的含量水平。但干沉降情况相对复杂,如果干沉降中的元素含量高于土壤中的元素含量,那么干沉降会造成表层土壤元素的累积;如果干沉降中的元素含量小于表层土壤的元素含量,那么干沉降就会使土壤中的元素含量降低,起到稀释作用[6]。在扣除土壤本底的影响下,计算得出大气干湿沉降年净增通量。经统计发现,除Se和Hg外,其他重金属元素的颗粒态沉降量均大于大气降水中的沉降量,说明研究区重金属大气沉降输入途径以降尘为主。由表6可知,重金属元素Zn的干湿沉降总量在研究区内最高,最低者为Hg。

表6 研究区大气干湿沉降年通量

3.1.2 大气干湿沉降评价标准与结果

依据《土地质量地球化学评价规范》要求,大气干湿沉降物环境地球化学等级划分指标为Cd和Hg,研究区所有监测点Cd和Hg年通量密度值均小于标准值,Cd、Hg大气干湿沉降环境质量均为一等。依据上述综合指标评价方法,研究区大气干湿沉降单指标均达到一等,因此评价区干湿沉降综合质量为一等,见图3。

图3 大气干湿沉降年通量综合等级

3.2 灌溉水对土地质量的影响

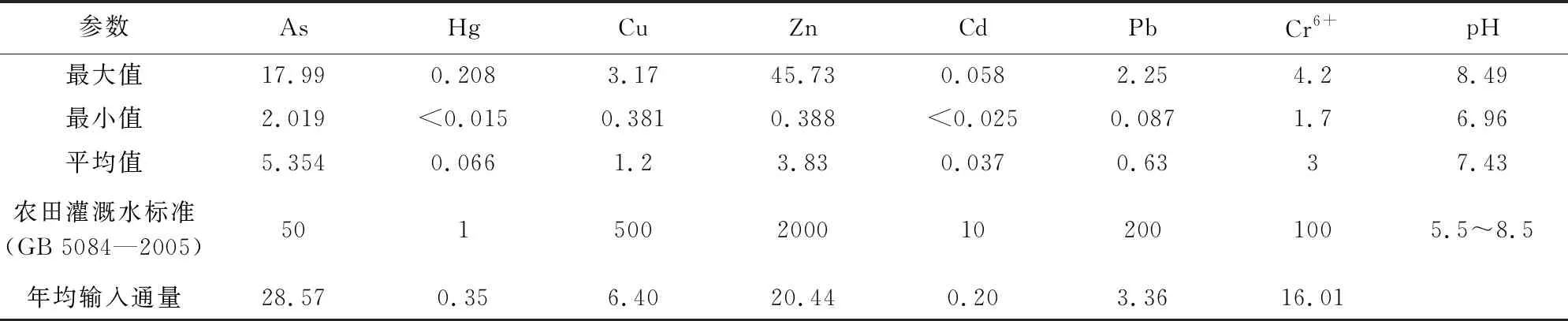

在研究区采集了92件灌溉水,灌溉水中重金属元素含量及输入通量见表7。灌溉水输入通量为元素的含量与用水量的乘积,用水量采用2018年度《湖北省水资源公报》公布的数据,全省农田实灌亩均用水量356 m3,折合为每公顷用水量为5 337 m3。

表7 研究区灌溉水重金属元素含量及年平均输入通量

从表中可以看出,与农田灌溉水标准(GB 5084—2005)相比,研究区灌溉水中的重金属元素含量均较低。不同元素含量的差异较大,受不同水系来源的影响,各点位的含量也呈现较大的差别。灌溉水pH值较适宜,以中偏碱性为主。As的输入通量最大,达28.57 g/(hm2·a),其次为Zn,输入通量最小为Hg,为0.35g/(hm2·a)。

3.3 农业施肥对土地质量的影响

为了研究从化肥中输入土壤中的重金属元素通量,采集了当地农民常施用的肥料及不同生产家厂的产品,共94件,其中包括复合肥样品79件,氮肥样品15件。通过野外调查统计出的每种化肥的年平均使用量来计算重金属元素的输入量。根据野外调查结果,研究区农田复合肥亩均用量120 kg、氮肥50kg,折算出年均施肥量:复合肥年均施肥量为每公顷1 800 kg,氮肥年均施肥量为每公顷750 kg。化肥中重金属元素含量及输入通量见表8。

表8 化肥中重金属元素含量及年平均输入通量

重金属元素的年输入通量最大的为Zn,达45.182 g/(hm2·a),其次为Cr,Hg的输入通量最小,为0.018 g/(hm2·a)。

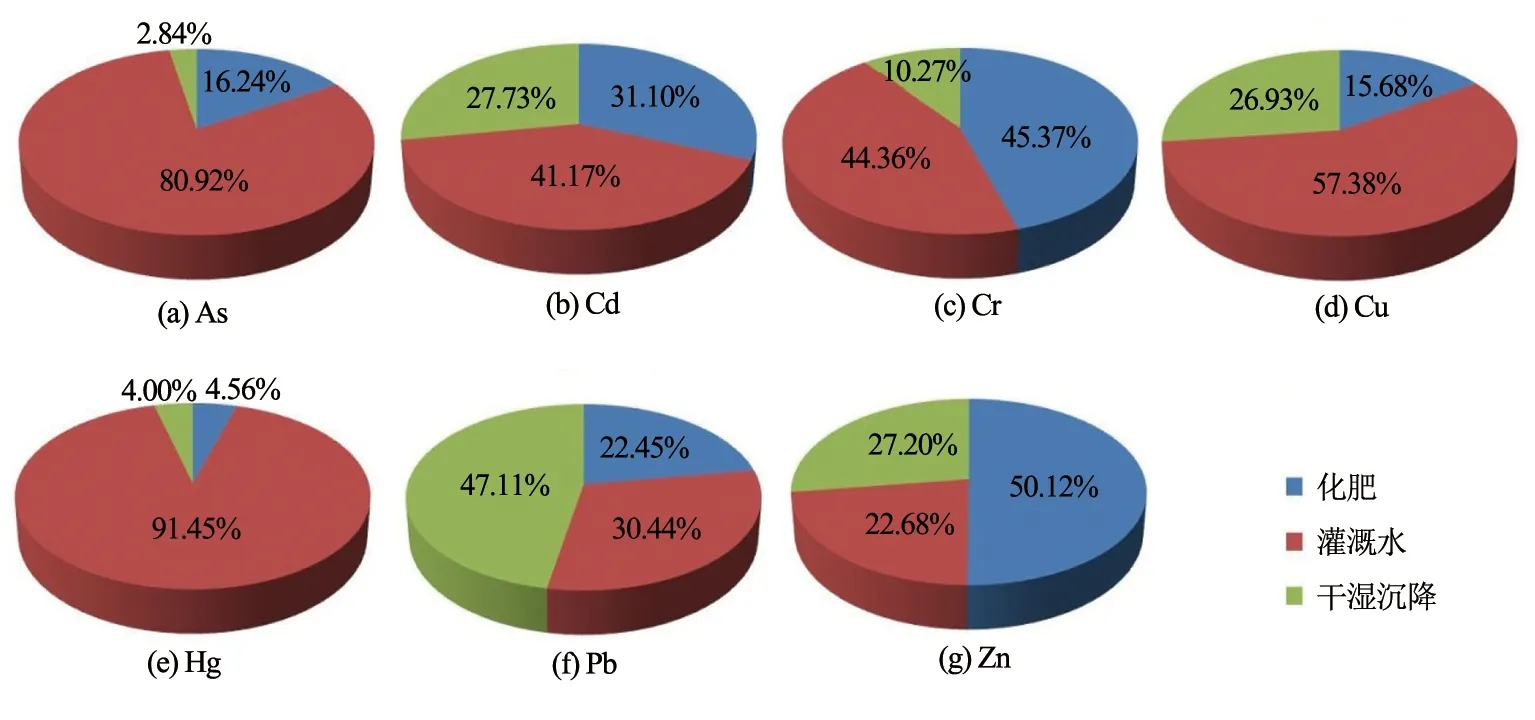

4 不同输入途径重金属元素对土地质量的影响

不同输入途径的重金属元素通量存在较大差异(表9),对土壤元素含量的贡献也不一样。总体上灌溉水的年输入通量较大,除Zn、Cr、Pb外,其他元素的通量中灌溉水对土壤的贡献都是最大的,尤其是Hg和As两种重金属元素表现最为明显,其灌溉水通量分别占到总通量的91.45%、80.92%,见图4。对于大气干湿沉降的通量,As、Hg和Cr表现较低,As仅占到2.84%,Hg也仅占到4.00%,Hg的灌溉水输入通量比较低。从3种途径的输入通量总和来看,不同元素表现差异较大,反映了元素本身地球化学循环的差异。

表9 不同输入途径重金属元素年输入通量

图4 不同输入途径重金属元素年输入通量各占比例分布

按土壤深度取20 cm,土壤容重取水稻土容重1 820 kg/m3(根据全域数据),计算总通量引起的土壤元素年增加量。与土壤环境质量农用地土壤污染风险筛选值(GB 15618—2018)相比,可以了解不同元素通量对土壤质量的影响大小。从表中可以看出,7种重金属元素年增加量与标准值相比,比值都小于0.05%,对土壤的影响都较小[12]。

5 结论

1)通过对研究区大气干湿沉降、灌溉水和化肥3种不同输入途径重金属元素对土地质量的影响研究,As、Pb、Zn等7种重金属元素年增加量与标准值相比,比值都小于0.05%,证实研究区土地质量的安全性受人类活动的影响较小。

2)从3种途径的输入通量总和来看,不同元素表现差异较大,反映了当地农业活动输入的差异。

3)灌溉水的年输入通量较大,除Zn、Cr、Pb外,其他元素的通量中灌溉水对土壤的贡献都是最大的。

致谢:对在工区工作的同仁表示由衷的敬意,感谢严向军教授级高工对文章的审阅。样品分析由自然资源部武汉岩矿测试中心曾慧美等协助完成,在此一并表示感谢!