构造地球化学弱信息提取方法在黔西南卡林型金矿找矿中的应用

2023-01-03宋威方刘建中吴攀李俊海王泽鹏杨成富谭亲平王大福

宋威方,刘建中,吴攀,李俊海,王泽鹏,杨成富,谭亲平,王大福

(1.湖北省地质局第六地质大队,湖北 孝感 432000;2.贵州大学 资源与环境工程学院,贵州 贵阳 550025;3.贵州省地质矿产勘查开发局,贵州 贵阳550004;4.自然资源部 基岩区矿产资源勘查工程技术创新中心,贵州 贵阳 550081;5.喀斯特地质资源与环境教育部重点实验室,贵州 贵阳 550025;6.贵州省地质矿产勘查开发局105地质大队,贵州 贵阳 550018;7.中国科学院地球化学研究所 矿床地球化学国家重点实验室,贵州 贵阳 550002)

0 引言

随着经济和社会的不断发展,国家对于矿产资源的需求更加迫切。同时,由于地表和浅表矿逐渐找寻殆尽,“向深部进军”的号角已经吹响,全国范围内的找矿勘查工作进入了“攻深找盲”的新阶段,而如何准确高效地获取与深部成矿作用有关的信息成为了制约找矿勘查实现突破的重要因素,同时也是亟需解决的重大科学问题。对于矿(化)体直接出露地表的矿床,利用岩石地球化学和土壤地球化学测量等传统的测量方法可以轻而易举发现矿致异常。而对于深埋地下的全隐伏矿体,与矿化有关的信息到达地表时已经非常微弱,土壤、水系沉积物和岩石地球化学测量很难把这些异常信号挖掘出来,亟需开发一种适用于隐伏矿找矿预测的地球化学勘查方法。

早在20世纪70年代末期,陈国达等[1]便提出了构造地球化学的概念,并阐述了构造地球化学在找矿勘查中的应用,标志着构造地球化学被正式应用于地质找矿。随后许多专家和学者在理论方法、采样技术、采样介质和实际应用等方面做出了重要的贡献并取得显著的实际效果[2-10],如程志中等[10]报道了在甘肃西和地区和江西岩背地区通过构造地球化学测量,成功预测并实施钻探验证了深部隐伏的金矿和锡矿体,实现了找矿突破,并详细论述了网格内多点采样组合分析采样方法和采样介质(构造破碎带物质、裂隙充填物和蚀变岩石等)。然而,根据团队多年的找矿预测实践和野外地质调查的积累、总结,认为传统的构造地球化学测量方法虽然对于基岩区隐伏矿找矿是一种行之有效的方法,但是由于布点方法、采样方式、采样介质的选择和多个样品组合分析测试等局限,如传统的构造地球化学测量一般采用固定网格方式布点,单个采样点附近采集多个构造地球化学样并进行组合,没有发现构造的点位则采集岩石样品作为背景值,虽然采集的都是所谓构造地球化学样,但是不能保证每个构造样都有矿致异常,所以这样的一组样品进行组合必然导致矿化异常信息的弱化。而且传统的构造地球化学测量采集的构造样品(以包含方解石或石英细脉的样品为例)还包含大量围岩成分,同样会造成矿化异常信号的降低,不能准确高效地提取地表非常微弱的与成矿相关的弱信息。同时,传统的构造地球化学测量主要采集固定网格节点附近的构造地球化学样,采样覆盖区域较小(采样范围不能有效覆盖整个网格区域),这样的采样方法会漏掉部分异常信息。基于此,结合团队找矿勘查实践,我们提出了构造地球化学弱信息提取方法[11-12],该方法的核心在于突出采样方法的合理性,所有样品不组合,突出样品和矿化信息“有”和“无”的问题。

所谓弱信息是相对于传统的土壤地球化学测量、岩石地球化学测量、水系沉积物测量和构造地球化学测量所提取的异常,其往往要求异常元素的“高、大、全”,而对于弱异常和无异常区域往往表述和重视程度不够,乃至得到勘查区某些具有找矿潜力的区域被判定为成矿条件差和不利于实施钻探工程验证的错误结论。比如,在黔西南贞丰县灰家堡背斜卡林型金矿分布区,早期的土壤和水系沉积物地球化学测量显示背斜东段的者相地区 Au-As-Sb-Hg 特征元素组合异常值较低,部分区域没有发现异常,一度被认为成矿条件较差,而在实施了构造地球化学弱信息提取后发现本区域仍然具有较高的组合元素异常梯度,同时识别出一条SN向导矿或容矿断层,经找矿预测、靶区优选和钻探验证,在灰家堡背斜东段的者相地区发现了深部的多层金矿体,预测金资源量超过 20 t,实现了找矿突破,同时也证实了构造地球化学弱信息提取方法是一种在基岩出露区寻找热液矿床的行之有效的地球化学勘查方法。构造地球化学弱信息提取方法的布点方式依然采用传统网格式,但不拘泥于传统的网格节点处采样或者节点附近采集多个构造样并进行组合分析,构造地球化学弱信息提取方法要求以网格节点为圆心,以 20 m为半径,在该圆形区域内采集构造地球化学样品,并且采集的多个样品不组合,以化验结果最大值代表该点的异常值。同时,构造地球化学弱信息提取方法采集的构造地球化学样品不是传统的包含构造介质的大块岩石样品(如包含方解石脉的大块灰岩样品),而是严格抠取角砾岩、胶结物、石英和方解石细脉等介质,坚决要求不包含围岩。对于单个节点周围 20 m范围内采集的多件样品分别做化学分析。没有构造样品的点位则舍弃,允许图幅内有空白区出现,并以最大的异常值的数据和点位坐标作为该点的参数进行制图。该方法不仅补充和完善了传统构造地球化学测量方法在采样介质和样品组合等方面的不足,还能尽可能地获取与成矿相关的弱信息,同时降低勘查成本,具有较好的应用前景和推广价值。

1 构造地球化学弱信息提取方法的原理

构造地球化学弱信息提取方法的理论基础与传统的构造地球化学测量有一定相似之处,但在布点方法、采样介质和单个网格多件样品组合分析测试、测试数据的处理方式方面存在较大差异[13-15]。传统的构造地球化学测量的工作原理,不同时代的学者具有不同的认识,近代学者在前人认识的基础上做出了补充和创新。陈国达等[1]早在20世纪70年代末期就首先提出构造地球化学的概念。刘泉清[16-17]认为,构造地球化学是通过研究构造地球化学行迹来阐明化学元素在构造作用过程中的分布分配、共生组合、迁移富集规律和演化历史,并最终指示构造地球化学异常的形成及岩石圈构造演化历史的一门边缘学科。陈国达等[18]认为构造地球化学是研究化学元素在地质构造中分散、迁移、分配和富集等关系的科学,构造地球化学一方面是研究构造作用过程中化学元素的迁移转化,另一方面是研究地球化学过程中所反映和引起的构造作用。章崇真[2]提出构造地球化学是研究地层发生变形过程中化学元素的迁移特征和变化机制,同时也是研究地壳运动与原子和离子等迁移之间的关系和规律的科学。涂光炽[19]认为,构造地球化学是探索构造运动与地球化学行为内在联系的一门学科。徐光荣[20]认为构造地球化学是研究在不同层次的结构单元内,在不同期次的构造作用中,在各种构造应力作用下化学元素的地球化学性状和行为规律,以及它们的分布和分配特征。刘洪波等[21]认为构造地球化学是研究所有构造环境中化学元素的迁移、分配、分散和富集规律及其动力学机制的一门交叉学科。吴学益[22-24]指出构造地球化学是从构成地球的岩石、矿物、元素和同位素在时空上的运动和分配入手,用运动构造地质学的观点来解释地球的结构与构造以及地球的运动与岩浆作用、变质作用和成矿作用之间的关系。孙岩等[25]指出构造地球化学是研究构造作用过程中元素的时空分布、演化规律和成因联系的学科。韩润生[6]认为构造控矿的物质表现通过构造地球化学现象反映出来,成矿元素的来源、迁移、分散和聚集等过程能解读地质构造的发展和演化,从而反映出控矿构造演化过程与异常元素的迁移和聚集特征。程志中等[10]认为构造地球化学测量是利用地球化学和构造地质学的原理和方法,研究化学元素在各种地质构造环境中的迁移、分配、分散和富集特征及其规律和过程机制的一种方法。

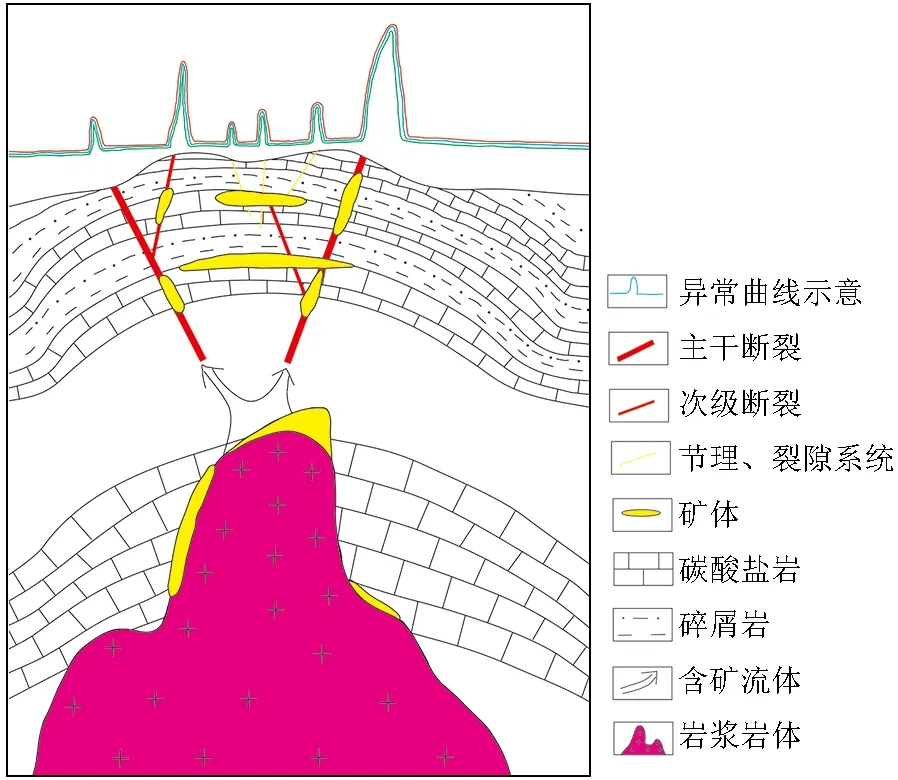

构造地球化学弱信息提取方法的理论基础是构造破碎带、断层、节理、裂隙发育的岩石或者地层在含矿热液迁移的过程中必然会留下或多或少气液活动的“痕迹”,含矿热液在这类岩石中活动性很强,热液沿通道垂直向上长距离迁移,使得成矿的指示性元素被带至地壳浅部或地表形成包含丰富成矿信息的细脉、蚀变角砾岩和蚀变岩石等,相对于构造不发育的围岩而言,提取的构造部位的地球化学异常(原生晕)不但明显而且梯度大(图1),最能代表矿化异常,从而能为深部隐伏矿找矿预测提供相关信息[11-12,14-15]。所谓的构造地球化学弱信息提取,是相对于矿石和近矿构造介质而言的,在基岩覆盖区,矿床常常埋藏在地下深处,而与成矿相关的矿化信息通过构造(断层、节理、裂隙、穿层细脉等)到达地表时异常信号其实已经非常微弱(就是所谓的弱信息),传统的构造地球化学测量采集的样品是包含了构造介质的大块岩石样品,这种采集方法必然带来矿化异常信号的降低,而构造地球化学弱信息提取中提到的构造部位是严格的受构造控制的位置(比如采样介质是方解石细脉,则只抠取方解石脉,细脉所在的灰岩围岩则完全不要;若采集的是胶结物,则断层或构造角砾完全不要)。构造地球化学弱信息提取方法的理论实际上就是融合构造地质学、地球化学、矿床学和蚀变矿物学等学科,辩证地把各种构造应力下形成的构造行迹和该过程中的元素化学行为作为一个动态的系统进行研究,通过分析构造演化史和相应的元素组合的迁移、分配和富集规律,进而指导基岩区全隐伏热液矿床的找矿预测。

图1 矿致异常示意

2 构造地球化学弱信息提取工作方法

构造地球化学弱信息提取方法野外采样要求重点突出布点的合理性、样品的代表性、采样介质的多样性,突出样品的“有”和“无”(即发现构造就采样,否则不采样,允许单个采样单元内没有样品)和元素异常信息的“有”和“无”(即有异常信息才使用,有多个样品具有异常信号则使用异常信号最强烈的样品代表本采样单元,单个采样单元内的样品不组合,没有异常则舍弃)。要求样品具有较高的代表性,能够充分地代表采样单元,并能够最大程度地反映采样单元地球化学异常信息。

2.1 开展构造地球化学弱信息提取方法的前提

构造地球化学弱信息提取方法适用于在基岩区寻找与热液成矿作用有关的内生矿床,在实施该方法之前,需要查明矿区内已发现的矿床类型,并要求对这些矿床已具备较高的研究程度。在查明区域和矿区地质背景、矿床类型和成因、矿体就位空间及展布特征、容矿岩石类型及其组合、主要控矿和导矿构造、成矿模式和成矿元素组合等要素的基础上,才能根据上述信息有针对性地进行布点、采样和确定分析测试的元素异常组合。而对于没有研究基础的区域,则需要对采集的构造地球化学样品进行全分析(目前能够分析的 37 种元素),然后与各种成因的典型矿床的矿化元素组合进行对比分析,初步查明矿床类型和成因,再结合区域地质、构造、地球物理等已有资料进行找矿预测。

2.2 布点方法

矿区范围内实施构造地球化学弱信息提取工作,其目的是在查明关键构造(控矿和导矿构造)的展布方向和产状的基础上,搞清楚高地球化学梯度异常带及其与矿区内主要导矿、控矿构造的关系,在此基础上结合地质、地球物理等资料,圈定并优选靶区和靶位,实施钻探工程验证,并最终达到准确预测深部隐伏矿体的目的。地球化学测量的采样点布置方式主要包含两种:规则网和方格网,前人研究和实践认为采用方格网的布设方法,在单个采样单元同时采集多个构造样品,能够最大程度地捕捉地球化学异常信号,又能兼顾采样的代表性和均匀性[10]。矿区内通常实施 1∶10 000 或 1∶5 000 比例尺的构造地球化学测量,一般采用100 m×40 m 网格单元的方格网,以单个网格节点为圆心,以 20 m 为半径,在圆形区域内仔细寻找各种构造类型,并采集构造化学样(图2),在构造发育等需要重要控制的地段适当加密布点和采样。

2.3 采样原则和采样介质

采样原则:针对勘查区采样网格布设范围内的采样介质(构造岩、蚀变岩石和断层泥、胶结物、节理和裂隙充填物、剪切带和劈理带以及各种脉体等) 进行全面查找和系统采样,以单个网格点为圆心,以 20 m 为半径,突出样品的“有”和“无”,即在圆形区域内发现构造即采样,未发现构造和蚀变岩石则不采样,也不采集新鲜岩块样品,要求所有类型构造控制的介质均需采样,采集的多个样品以圆心节点的编号为标准进行顺序编号,所有样品不组合,以异常程度最高的样品和坐标代表本采样点,所有样品都没有异常则舍弃,突出化学异常的“有”和“无”,允许存在空白区。这里提到的异常信息的“有”和“无”是指异常元素的含量(例如在黔西南卡林型金矿分布区异常元素为Au、As、Sb、Hg、Tl元素组合)与容矿岩石的背景值相比,接近或低于背景值则视为无异常,一般以高于背景值 5 倍视为存在异常。这里合理舍弃没有异常信号的点位是为了突出和放大有异常信号的位置和信号强度,同时,没有异常信号的空白区也不能说明该区域深部就没有热液矿床的存在,具体的矿化异常信息图件的使用还要结合控矿构造类型及其展布特征进行找矿预测。采用这种采样原则的依据是单个圆形区域内采集的多个构造介质样品含矿性或异常梯度存在较大差异,甚至大部分样品不存在地球化学异常,这样的一组样品若进行组合将大大降低组合样品的异常梯度值,甚至是掩盖了本来应该存在的地球化学弱信息。而构造地球化学弱信息提取方法则关注样品的“有”和“无”的问题,突出不同采样介质对于异常信息的代表性,对于评价何种采样介质能够更加有效的提取深部成矿弱信息具有重要意义,同时大大减少的构造样品的数量,降低了分析测试成本,这也是构造地球化学弱信息提取相较其他地球化学测量的优越性之一。

构造地球化学弱信息提取顾名思义,其采样介质主要为各种类型构造控制的介质,主要包括断裂破碎带控制的构造岩、蚀变岩石、断层泥、胶结物、节理和裂隙充填物、剪切带和劈理带以及各种脉体(石英脉、方解石脉和黄铁矿脉等,主要采集穿层脉)(图3)。其采集的构造地球化学样品不是传统的包含构造样品的大块岩石样品(如包含方解石脉的大块灰岩样品),而是严格抠取角砾岩、胶结物、石英和方解石细脉等介质,坚决要求不包含围岩。对于单个节点附近采集的多件样品分别做化学分析,没有构造样品的点位则舍弃,允许图幅内有空白点出现,并以最大的异常值的数据和点位坐标作为该点的参数进行制图。在滇黔桂卡林型金矿分布区还应该重点采集构造蚀变体(SBT)控制的硅化角砾岩,这种蚀变岩石类型往往就是矿体或矿化体在地表的露头,也是重要的找矿标志。详细描述介质样品所处构造的类型、性质、形态、产状、规模、样品蚀变类型与特征、矿物组成等,标注样品编号、记录采样点坐标,并拍下采样点照片,同时对照片进行整理保存。对于断裂破碎带和 SBT 控制的角砾岩、断层泥、蚀变岩石等量大易采集位置,要求采集的样品质量在 300~500 g;对于胶结物、节理和裂隙充填物以及各种细脉,要求采集的样品质量在10~30 g,以满足分析测试的最低样品质量要求。

图3 构造地球化学弱信息提取采样介质示意

2.4 化学分析及数据应用

针对不同的矿种和矿床类型,根据其特征元素组合将采集的所有构造地球化学样进行化学分析(例如在黔西南卡林型金矿分布区主要分析构造地球化学样品的Au、As、Sb、Hg、Tl元素组合),而以每个节点为中心采集的多个构造地球化学样品的分析数据,以其异常最大值及其所在位置代表该采样单元的元素异常值和异常坐标,若所有样品均未有异常,则舍弃该点,查明矿区成矿信息的“有”和“无”,允许出现空白区。使用这种取值方法的理论依据是:热液系统进入成矿空间之后直到矿液冷却和矿床形成,越是接近成矿中心或者矿体的采样介质,其元素异常梯度值越高,而采集的构造地球化学样品的异常值为客观事实,除实验分析测试造成的误差外,这种异常信号没有被人为改变,能够客观地代表本采样单元的异常信息,无需多件样品组合和异常值平均化。如果将该采样单元处的多个样品组合或者将所有样品的异常数据取平均值之后来代表该节点的元素异常梯度值,则会导致元素异常值被人为的降低甚至消失,同时,也不能真实地代表异常梯度最大值所在的坐标位置,从而最终造成优选的靶区或者靶位发生偏离,甚至导致找矿预测失败。

3 构造地球化学异常的地质应用

以采样设计图为基础,增加采样过程中获得的构造信息(突出构造特色),以地球化学图谱来代表异常梯度,以单点形式表达在图上形成单元素图,选择指示元素的单元素图进行组合,形成指示元素多元素综合信息图。

构造地球化学元素异常值的高低和变化规律、数值突变以及元素组合特征的变化等信息可以为区域构造特征及展布、构造含矿性评价和隐伏矿体定位预测提供判断依据。

1)强化弱矿化信息:已有研究显示构造地球化学弱信息提取方法能够更大限度地强化与成矿相关的异常信息[13-15]。

2)有效预测地质构造及其展布特征:通过异常数据发生突变、消失、低—高—低等变化,可以推断断层、推覆构造、背斜和穹隆构造的存在,对于构造控制的(岩浆)热液矿床隐伏矿找矿具有重要意义。

3)查明流体运移方向和圈定成矿中心:根据异常元素的梯度和元素组合变化趋势,推断成矿流体的运移方向,并圈出可能的成矿中心。

4)明确矿区断裂构造的含矿性:断层一般充当(岩浆)热液矿床的运矿或导矿通道和容矿空间,断裂破碎带角砾岩、断层泥、胶结物和蚀变岩石的构造地球化学元素异常可以用来推断该断裂是否控制着含矿流体运移,亦或是本身就是容矿构造。

5)圈定异常区,定位预测隐伏矿体:综合分析矿区资料,结合构造地球化学元素异常,圈定找矿靶区和靶位,经反复推敲后进行钻探工程验证。

4 应用实例

黔西南卡林型金矿分布区位于滇黔桂“金三角”北部,是金三角最重要的组成部分,截至目前,区内已查明金资源量超过 720 t[14],成为我国重要的产金基地之一。构造地球化学弱信息提取方法最早应用于黔西南卡林型金矿找矿预测研究,是来源于实践并反过来用于指导本区找矿勘查实践的真实案例之一。该技术前后被用于灰家堡金矿田、泥堡金矿、包谷地金矿、架底金矿及莲花山背斜、戈塘背斜和板其穹隆外围隐伏矿找矿预测工作,均取得了较好的找矿成果,其中灰家堡背斜新增金资源量 100 余t,泥堡新增 48 t ,包谷地新增 30 t ,架底及莲花山背斜新增 70 余t等,隐伏矿找矿成果显著[11-12,26-28]。李松涛等[15]报道了在包谷地金矿区采用构造地球化学弱信息提取方法圈定了数处重点异常区,后经钻探验证发现深部赋存在龙潭组和 SBT 中的两层金矿体,预测金资源量达大型规模。蒙明华[29]报道了在黔西南轿子山地区实施构造地球化学弱信息提取方法,异常特征与区域主体构造吻合较好,并圈定了 11 处异常区,新发现金矿体(点) 4 处(水井湾、轿子山、猴子坡、安者),预测金资源量达大型规模(12 t)。李松涛等[15]报道了通过构造地球化学弱信息提取方法结合探槽工程在泥堡金矿区外围圈定了两个金矿体,两个金矿体均受断裂破碎带控制,结合矿区已知矿体控矿特征,推测断裂深部具有一定的找矿潜力,同时,对比了土壤地球化学测量和构造地球化学弱信息提取方法对于区域内隐伏矿找矿预测的实际效果,认为构造地球化学在基岩覆盖区对于深部全隐伏卡林型金矿找矿预测具有很好的应用前景。本次主要以灰家堡金矿田东段者相预测区为例论述构造地球化学弱信息提取方法的应用效果。

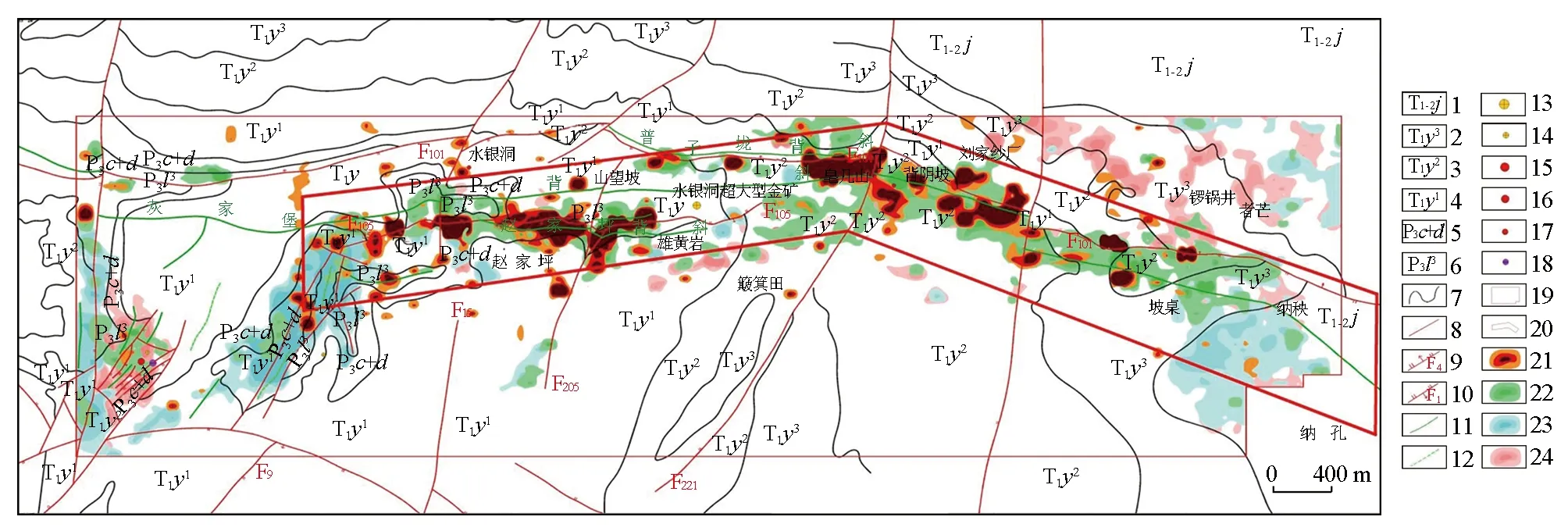

灰家堡金矿田是黔西南乃至整个滇黔桂“金三角”最重要的卡林型金矿集中分布区,产出水银洞和紫木凼等数十个金矿床(点)。者相预测区位于灰家堡背斜东段背斜倾伏端,背斜两翼相对宽缓,背斜轴向 SE 方向转折,地表大部被第四系松散沉积物覆盖,基岩出露较少,找矿预测难度大。早期的土壤地球化学测量发现灰家堡背斜东部(者相地区) Au-As-Sb-Hg 元素异常组合不明显(或未发现异常的存在)(图4),同时,背斜翼间角较宽泛,被认为成矿条件较差。后来在该区部署了构造地球化学弱信息提取工作,对区内局部出露的岩石和断裂带实施构造地球化学弱信息提取方法,在1∶5 000 图幅上布置 100 m×40 m的网格,系统采集网格节点 20 m画圆范围内的方解石脉和断裂带中的方解石细脉、断层泥和角砾岩样品(第四系覆盖区未采集样品),经过化学分析,在原来土壤地球化学测量未发现元素异常的地区发现了异常,且异常分布紧邻背斜轴部和主要断裂构造(图5)。通过元素组合异常发现灰家堡背斜在通过断层 F224之后背斜轴转向SE方向,而不是之前一直认为的近EW向[30],同时调整了找矿方向,通过解读元素异常分布特征发现 F224断裂应该是导矿甚至是容矿断裂。经过与灰家堡背斜中西部进行对比,认为者相地区仍然具有很好的成矿条件,者相地区具有一定的找矿潜力,找矿空间向SE方向推进了几十平方千米。后经靶区圈定和钻探工程验证,在者相地区深部(1 400 m以浅)发现多层矿体(图6),预测金资源量 27 t ,达大型矿床规模,实现了找矿突破。本次构造地球化学弱信息提取除了在者相地区发现了元素异常和导矿断裂,证实了构造地球化学弱信息提取方法能够有效地提取深部成矿弱信息之外,还验证了团队早期构建的灰家堡金矿田卡林型金矿找矿预测地质模型和矿床成矿模式[31],具有重大的理论和找矿勘查意义。

1—嘉陵江组;2—夜郎组第三段;3—夜郎组第二段;4—夜郎组第一段;5—长兴组及大隆组;6—龙潭组第三段;7—地层界限;8—性质不明断层;9— 实测及推测正断层;10—实测及推测逆断层;11—背斜轴;12—向斜轴;13—超大型金矿床;14—金矿点;15—大型汞矿床;16—小型汞矿点;17—汞矿点;18—铊矿点;19—Au-As-Sb-Hg组合异常;20—矿体就位空间;21—金元素异常;22—砷元素异常;23—锑元素异常;24—汞元素异常

1—嘉陵江组第三段;2—嘉陵江组第二段;3—嘉陵江组第一段;4—夜郎组第三段;5—夜郎组第二段;6—夜郎组第一段;7—地层界线;8—实测正断层及编号;9—实测逆断层及编号;10—性质不明断层;11—背斜轴;12—向斜轴;13—探矿权边界线;14—金元素异常;15—砷元素异常;16—锑元素异常;17—汞元素异常;18—铊元素异常;19—Au-As-Sb-Hg 组合异常

1—永宁镇组第一段; 2—夜郎组第三段; 3—夜郎组第二段; 4—夜郎组第一段; 5—大隆组; 6—长兴组; 7—龙潭组第三段; 8—龙潭组第二段; 9—龙潭组第一段; 10—茅口组; 11—构造蚀变体(SBT); 12—断层; 13—矿体; 14—钻孔及编号

5 结论与展望

1)与传统的地球化学测量方法相比,构造地球化学弱信息提取方法能够更加有效地获得与深部成矿作用有关的弱信息,通过实施该方法,我们在传统的地球化学测量方法未发现异常的区域发现了新的异常,说明构造地球化学弱信息提取方法对提取深部成矿作用相关的弱信息是行之有效的。

2)在矿床的形成过程中,构造扮演着流体运移通道和矿质沉淀场所的双重角色,反过来,化学元素异常的存在及其梯度的规律性变化可以查明相应断裂构造的含矿性、反演成矿流体的运移方向和间接指明成矿中心,为靶区圈定和实施钻探验证提供科学依据。在者相地区根据异常元素的梯度变化规律重新厘定了灰家堡背斜的沿伸方向,识别出导矿断层 F224,重新论证了成矿有利区,并圈定靶区实施工程化验证。

3)经大量实践证实构造地球化学弱信息提取方法在黔西南卡林型金矿隐伏矿找矿预测中的有效性,该方法可以推广至全国乃至全球的基岩出露区与(岩浆)热液作用有关的矿床的隐伏矿找矿预测实践中去,具有广阔的应用前景。

4)构造地球化学弱信息提取技术在野外实际操作起来对专业素质和采样技术要求较高,裂隙充填物和穿层脉一般比较细小(部分小于 1 cm),剥离难度大,需要投入大量的时间和人力。同时,何种采样介质能够最有效地反映深部成矿弱信息尚需深入的分类研究工作。