125I粒子植入术联合支气管动脉化疗栓塞治疗纵隔型肺癌和/或肿瘤纵隔淋巴结转移

2022-12-29张忠亮肖越勇张啸波魏颖恬何晓锋孟亮亮薛晓东

张忠亮,肖越勇*,张 肖,张啸波,魏颖恬,何晓锋,张 欣,孟亮亮,薛晓东

(1.中国人民解放军总医院第一医学中心放射诊断科,北京 100039;2.武警北京市总队医院放射科,北京 100027)

纵隔型肺癌表现为肿瘤贴近纵隔生长并与纵隔粘连紧密,导致外科手术难以切除;发生纵隔淋巴结转移时,因其位置深在并贴近纵隔大血管和神经,常给治疗带来困难。近年来,125I粒子植入术逐渐用于治疗纵隔型肺癌和/或肿瘤纵隔淋巴结转移,但因存在穿刺盲区而可致术后肿瘤残存[1-4],且并非适用于所有转移性淋巴结。传统经支气管动脉化疗栓塞(bronchial artery chemoembolization, BACE)治疗肺癌效果较佳[5-8],其与放射性125I粒子植入术联合可治疗非小细胞肺癌[9-10]。本研究观察125I粒子植入术联合BACE治疗纵隔型肺癌和/或肿瘤纵隔淋巴结转移的价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2017年5月—2021年5月20例于中国人民解放军总医院第一医学中心接受125I粒子植入术联合BACE的纵隔型肺癌和/或肿瘤纵隔淋巴结转移(对纵隔多发淋巴结转移仅统计其中直径最大者),男14例,女6例,年龄38~80岁,平均(62.2±11.9)岁;病灶最大径2.23~9.22 cm,平均(3.53±2.91)cm;术前14例咳嗽,8例呼吸急促,7例胸痛,上腔静脉综合征2例,声音嘶哑2例,胸腔积液5例。20例中,1例纵隔型肺腺癌无淋巴结转移,曾接受靶向治疗;4例鳞癌、8例腺癌纵隔淋巴结转移,其中6例曾接受化学治疗(化疗)、2例曾接受外放射治疗(放疗)、2例曾接受单纯靶向治疗、2例曾接受靶向联合免疫治疗;4例肝癌及结肠癌、声门型喉癌、左上颚癌各1例均伴纵隔淋巴结转移,3例肝癌曾接受数次TACE治疗、1例肝癌曾接受外科手术切除治疗,结肠癌、声门癌及左上颚癌患者均曾外科手术切除及系统性化疗。纳入标准:①经活检病理确诊;②总生存期(overall survival, OS,指接受粒子植入术联合BACE至末次随访或死亡的时间)超过3个月;③卡氏(Karnofsky)评分(KPS评分)>50分;④随访资料完整。排除标准:①严重精神疾病;②严重肝肾功能及凝血功能障碍;③严重心脑血管疾病;④不能配合穿刺或BACE;⑤不能按时复查。本研究获院伦理委员会批准;治疗前患者均签署知情同意书。

1.2 仪器与方法125I粒子植入术与BACE相隔1~2周,均于患者一般状态较好、未见明显合并症时施行。125I粒子植入术前1周内行CT增强扫描,观察病灶与周围血管的关系。

1.2.1125I粒子植入术 采用Philips Brilliance CT扫描仪(大孔径16层),根据病灶位置嘱患者选取适当体位(仰卧/俯卧/侧卧),建立静脉通道,予持续低流量吸氧,监测生命体征。将CT图像导入治疗计划系统(treatment planning systen, TPS)勾画靶体积,计算粒子数量及分布,按照术前治疗TPS确定穿刺层面及其位置和深度。常规消毒、铺巾,以1%盐酸利多卡因行局部麻醉;采用扇形布针,避开心脏、大血管及肋骨等,以1.0 cm间距均匀植入放射性125I粒子[9-10]。

1.2.2 BACE 采用Philips Allura Xper FD20血管造影机。嘱患者平卧于手术台,建立静脉通道,予持续低流量吸氧,监测生命体征;常规消毒、铺巾,以1%盐酸利多卡因行右侧股动脉周围局部浸润麻醉,采用Seldinger法穿刺右侧股动脉,置入5F导管鞘,以4F C2动脉导管或5F胃左动脉导管插管至肿瘤滋养动脉(支气管动脉、肋间动脉及膈下动脉等)并进行造影;经导管灌注化疗药物(白蛋白紫杉醇100 mg、5-氟尿嘧啶750 mg、洛铂20 mg)后,采用同轴微导管超选至适当位置,以明胶海绵颗粒(560~710 μm,Gelfoam,艾力康有限公司)进行栓塞。

1.3 术后随访及评估 每3个月复查胸部CT至疾病进展或患者死亡。采用实体瘤疗效评价标准(response evaluation criteria in solid tumor, RECIST)评估疗效,分为完全缓解(complete response, CR)、部分缓解(partial response, PR)、疾病稳定(stable disease, SD)及疾病进展(progressive disease, PD)。根据术后6个月CT结果计算客观反应率(objective response rate, ORR)和局部控制率(local control rate, LCR):ORR=(CR+PR)/总例数,LCR=(CR+PR+SD)/总例数。记录无进展生存期(progression free survival, PFS)、OS及总生存率(OS rate, OSR),并绘制生存曲线。记录治疗前及治疗后1个月KPS评分(10、20、30、40、50、60、70、80、90及100分)[11],根据介入放射学学会新分类[12]评估不良反应。

1.4 统计学分析 采用SPSS 20.0统计分析软件。采用Fisher精确概率法比较术前与术后KPS评分。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 手术情况 20例均接受单次125I粒子植入术联合BACE治疗,成功率100%。对11例术前增强CT示病灶强化程度较高者均先行BACE、后行粒子植入术,对9例病灶强化程度呈中度及以下者均先行粒子植入术、后行BACE;植入粒子12~70个/例,平均匹配周缘剂量(matched peripheral dose, MPD)为(120.36±5.18)Gy。

2.2 术后不良反应及并发症 粒子植入术后,20例均出现轻度不良反应,包括针道渗血20例、咳嗽伴胸痛20例(1~5天内自行消失),发热(约38℃持续1周,经解热镇痛处理后恢复)11例,轻度气胸(7天内自行吸收)6例,轻度咯血(应用止血药后停止)6例及局部血肿(经压迫止血包扎后逐渐吸收)3例;1例出现中度气胸,为中度不良反应,经负压吸引后好转。未见重度不良反应。

2.3 随访 术后随访8~49个月,中位随访时间20.5个月。

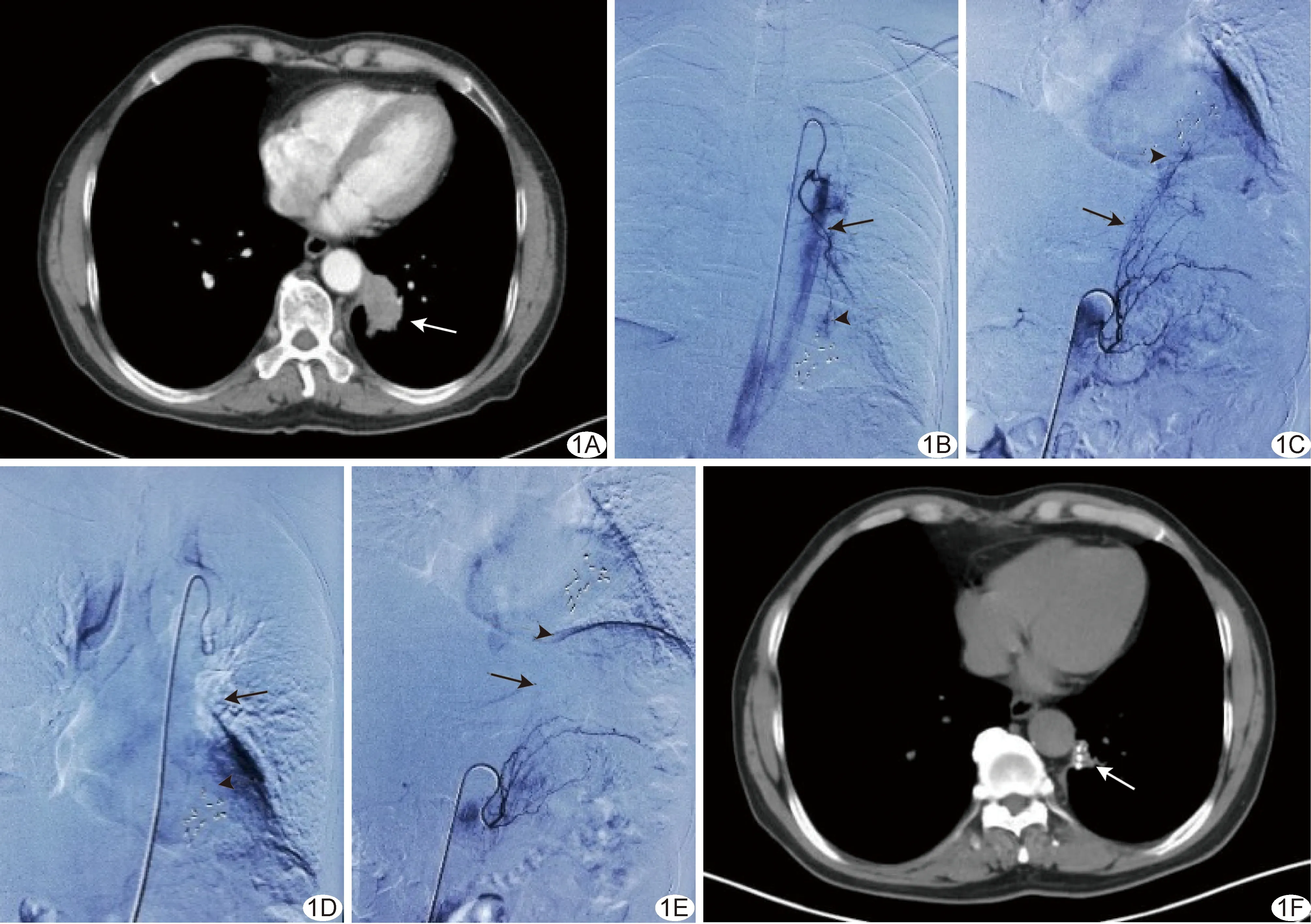

2.3.1 RECIST 术后6个月CR 5例(25.00%,5/20)、PR 9例(45.00%,9/20)、SD 4例(20.00%,4/20)、PD 2例(10.00%,2/20);ORR为70.00%(14/20),LCR为90.00%(18/20)。见图1、2。

图1 患者男,64岁,左肺腺癌 A. 125I粒子植入术前增强CT图示降主动脉受累(箭); B.BACE前造影图示部分肿瘤染色(箭头)及左侧支气管动脉(箭); C.BACE前造影图示部分肿瘤(箭头)染色及异位左膈下动脉(箭); D、E.BACE后造影图示肿瘤(箭头)及供血动脉(箭)染色消失; F.治疗后1年复查CT图示左肺病灶较前明显缩小(箭),达CR

图2 患者女,46岁,原发性肝癌伴纵隔淋巴结转移 A. 125I粒子植入术前增强CT图示上腔静脉右前方(箭)及食管前淋巴结转移(箭头); B.BACE前造影图示右侧支气管动脉分支增多、扭曲(箭),局部肿瘤染色形成(箭头); C.BACE前造影图示左侧支气管动脉分支(箭)及肿瘤染色(箭头); D、E.BACE后造影图示左侧支气管动脉异常分支(箭)及肿瘤染色消失(箭头); F.治疗后6个月复查CT图示上腔静脉右前方转移淋巴结达CR(箭),食管前转移淋巴结达SD(箭头)

2.3.2 PFS和OSR PFS为3~22个月,中位PFS为10.5[95%CI(8.2,13.0)]个月。中位OS为20.5[95%CI(19.3,31.1)]个月,OSR为45.00%(9/20)。见图3。

图3 20例纵隔型肺癌和/或肿瘤纵隔淋巴结转移患者接受粒子植入术联合BACE治疗后PFS(A)及OS(B)生存曲线

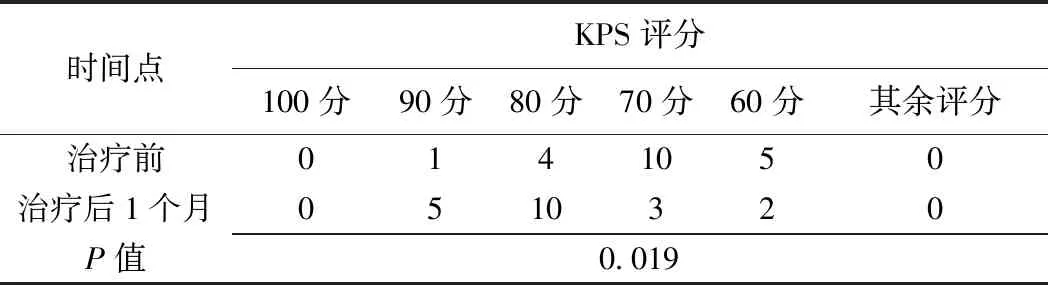

2.3.3 临床症状及KPS评分 与治疗前相比,治疗后咳嗽减轻率64.29%(9/14),呼吸急促减轻率62.50%(5/8),胸痛缓解率57.14%(4/7);上腔静脉综合征相关症状缓解率50.00%(1/2),声音嘶哑缓解率50.00%(1/2),胸腔积液减少率40.00%(2/5)。术后1个月KPS评分显著提高(P=0.019),见表1。

3 讨论

放射性粒子植入术具有精确度高、适形度强、不良反应少等优势,用于治疗纵隔型肺癌和/或肿瘤纵隔淋巴结转移等外科切除困难病灶已取得一定成果[2-4]。

表1 20例纵隔型肺癌和/或肿瘤纵隔淋巴结转移患者KPS评分(例)

BACE主要用于治疗肺部肿瘤侵犯气管或血管引起的咯血,亦可用于对系统治疗无效、手术选择有限或无法进行手术治疗的良性胸部肿瘤、肺部原发性恶性肿瘤和转移性肿瘤[5]。上述肿瘤可由支气管动脉或体循环动脉(如肋间动脉、膈下动脉、锁骨下动脉分支等)供血[6],对其进行超选择性插管后灌注化疗药物及栓塞可使治疗更为精确,有助于减少并发症、改善肿瘤局部控制效果[6]。理论上,联合应用125I粒子植入术和BACE联合可实现局部高浓度化疗、切断肿瘤血供及实施内放疗,以达到局部灭活肿瘤,并对植入盲角、残留病灶及主病灶外其他由同一滋养动脉供血的病灶具有补充治疗作用。本组联合治疗后6个月ORR达70.00%,LCR达90.00%,随访8~49个月期间,中位PFS为10.5个月,中位OS为20.5个月,OSR为45.00%,总体效果较为满意。

既往研究[9-10,13]发现,对血供丰富的肝脏及肺部肿瘤,在行局部穿刺性原位灭活治疗(如射频、微波、氩氦刀冷冻消融及放射性粒子植入等)前先行栓塞其肿瘤滋养动脉有助于减少穿刺出血,而对血供不丰富肿瘤应先行125I粒子植入术或BACE尚未达成明确共识。本组对11例病灶强化程度较高肿瘤先行BACE,以减少粒子植入时多点穿刺引起广泛针道渗血可能;而对病灶强化程度呈中度及以下者先行125I粒子植入,若植入粒子后其分布完全覆盖肿瘤区域,则无需再行BACE。

出血和气胸是125I粒子植入术的主要并发症,通过合理设计穿刺路径、尽量减少穿刺部位和穿刺次数可加以预防。本组植入粒子后未见重度不良反应;植入粒子与BACE相隔1~2周,未见明显叠加并发症。栓塞引起的靶器官外坏死为BACE后严重并发症的主要来源,且栓塞颗粒越小、越接近血管床,则侧支循环越难建立;采用微导管超选择插管及合理选择栓塞剂是减少此类并发症的关键。

综上,125I粒子植入术联合BACE用于治疗纵隔型肺癌和/或肿瘤纵隔淋巴结转移的效果及安全性均较好。但本组为小样本、回顾性研究,且仅根据肿瘤局部控制情况进行分析,有待后续大样本、多中心、前瞻性研究加以证实。