全球价值链参与有助于企业去僵尸化吗?

——基于Cloglog 模型的倍差法检验

2022-12-29贺祥民郑长福

贺祥民,郑长福,熊 淼

(南昌工程学院 经济贸易学院,江西 南昌 330099)

僵尸企业,通常被定义为在市场上没有寻求重组或破产的资不抵债者。这类企业占用大量社会资源且效率低下,并且扭曲市场资源配置,摧毁市场的“创造性破坏”机制,从而阻碍了经济的发展。僵尸企业的处置是供给侧结构性改革的重要任务。2017 年2 月,习近平在中央财经领导小组第十五次会议上指出,深入推进去产能,要抓住处置“僵尸企业”这个“牛鼻子”,坚定不移处置“僵尸企业”。因此,在供给侧改革的大背景下,研究僵尸企业去僵尸化的影响因素显得尤为重要。本文从贸易开放的角度,着眼于僵尸企业的全球价值链参与,将工业企业数据与海关贸易数据进行匹配,运用基于Cloglog 模型的倍差法,考察了全球价值链参与对僵尸企业去僵尸化的影响作用。

一、理论分析

大量研究表明,僵尸企业对经济的破坏作用是显而易见的。Ahearne et al.(2005)[1]发现20 世纪90 年代的日本,由于僵尸贷款的效应,生产率低的企业市场份额反而得到提升。Caballero et al.(2008)[2]发现僵尸企业的存在造成市场拥挤,破坏了市场自发的“创造性破坏”。Kwon et al.(2015)[3]认为僵尸企业是日本20 世纪90 年代末生产资源错置的主要原因,减少了日本的生产投入,降低了加总生产率。McGowan et al.(2017)[4]认为僵尸资本导致了企业进入、退出受阻,不利于资本重置。谭语嫣等(2017)[5]研究了僵尸企业对非僵尸企业投资行为的影响,发现挤出效应的存在。陈瑞华等(2006)[6]提出僵尸企业挤占了同省份其他正常企业的信贷资源,加剧了企业的融资约束程度,进而减少了企业创新产出。He et al.(2020)[7]利用中国民营企业数据发现,其中与政府联系越密切的企业,越容易成为僵尸企业。

同时,近些年来,全球价值链的研究成为国际经济研究领域的热点话题。Baldwin et al.(2014)[8]研究了加拿大企业参与全球价值链对生产率的影响,结论表明,全球价值链带来的大市场效应和技术溢出效应,促进了生产率提升。吕越等(2017)[9]发现全球价值链参与确实对提高中国企业的生产率有积极意义,且全球价值链嵌入与企业的生产效率改进存在倒U 型关系。高翔等(2019)[10]发现制造业全球价值链嵌入度与企业出口增加值呈现多样化的关系。Lu et al.(2019)[11]研究了全球价值链参与对企业工资变化的影响,发现全球价值链参与度与工资之间呈现出U 型关系。Wang et al.(2021)[12]认为全球价值链参与有利于技术进步,进而削弱国际贸易带来的环境污染。

从文献可以看出,研究僵尸企业或全球价值链的文章已经日益丰富,但是鲜有文献将二者结合起来研究。全球价值链参与意味着企业面临更激烈的市场竞争,同时可以获得进出口活动带来的知识溢出和学习效应,进而可能有助于僵尸企业去僵尸化。参与全球价值链的企业可以通过进出口过程中的学习效应实现显著的生产率提升。在进口学习效应方面,Amiti et al.(2007)[13]对印度尼西亚企业的研究发现,降低投入关税可以显著提高企业生产率。Halpern et al.(2015)[14]研究发现,国内和国外产品的不完全替代导致了进口投入对乌拉圭企业生产率的提升作用。大量研究表明僵尸企业的生产率要明显低于非僵尸企业,而生产率提升是僵尸企业复苏的重要促进力量,Carreira et al.(2008)[15]研究发现,企业全要素生产率提升一个单位,僵尸企业复苏的概率将提升45.6%。

全球价值链参与还有利于促进企业技术创新。全球价值链参与可以让企业获得战略(外部)资源,促进新想法的产生,有利于企业创新。王文成(2018)[16]认为全球价值链参与对企业创新具有重要影响,长期的进出口使企业得以在国际市场上获取创新红利。Buciuni et al.(2021)[17]发现全球价值链的地理空间和结构分布对企业创新发展产生了显著的影响。程虹等(2016)[18]认为技术创新能力不足可能是僵尸企业形成的重要因素,技术创新的不足制约了企业产品更新换代的速度以及产品质量水平的提升,使企业无法满足不断变化的市场需求以及形成差异化的质量竞争优势,进而导致企业经营绩效的下降。故此,全球价值链参与可通过促进僵尸企业技术创新从而实现去僵尸化。

通过上述的分析,本文提出以下理论假设。

假设1:僵尸企业参与全球价值链有助于其去僵化。

假设2:全球价值链参与通过提升僵尸企业生产率、推动技术创新等渠道实现去僵尸化。

二、方法、变量与数据

(一)研究方法

本文首先采用生存分析模型来研究僵尸企业转化为非僵尸企业的决定因素。这种方法的优点在于可以在僵尸企业整个生命周期期间研究企业生存概率(即保持僵尸企业状态的概率)。其次,利用倍差法检验参与全球价值链对僵尸企业转化为非僵尸企业的影响;在此基础上,使用倾向得分匹配法,以减少潜在的内生性问题引起的偏差。

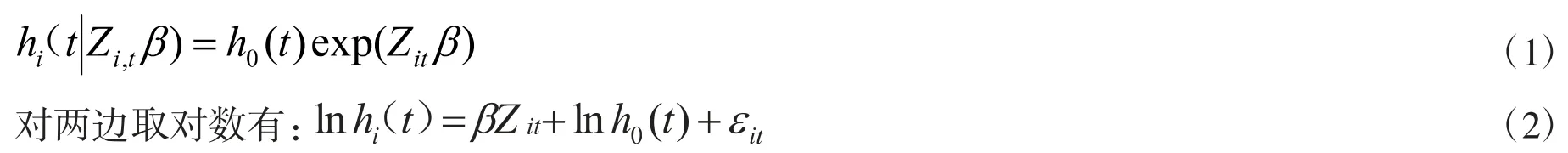

生存函数的离散时间模型由于可以较好克服传统的连续模型存在的缺陷,得到了较广泛的应用,其中Cloglog 模型应用最广。本文也使用Cloglog 模型进行分析,在典型的非信息性截尾假设下,生存事件与截尾时间无关,Z 为协变量向量。于是僵尸企业转变成非僵尸企业事件的生存函数可以写成:

其中h0(t)为基准生存率,exp(Zitβ)表示影响僵尸企业转变成非僵尸企业因素。首先利用偏似然函数计算β 的极大似然估计L(β)值,计算各变量的参数β 后,进而计算其指数形式exp(β)获得生存率,假如生存率大于1,则说明该变量的扩大使得僵尸企业转变成非僵尸企业的概率增大;生存率小于1,则表明变量增大使僵尸企业转变成非僵尸企业的概率减小。

将全球价值链参与作为僵尸企业去僵尸化的影响因素加入模型中,如果仅简单地将参与全球价值链前后的两组僵尸企业数据进行直接比较,将会产生样本选择偏差和异质性偏差问题,从而使全球价值链参与和僵尸企业去僵尸化之间产生内生性。为了消除变量之间内生性问题,本文将利用倾向得分匹配的倍差法进行研究。

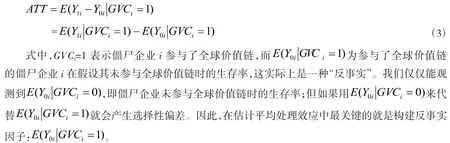

假设僵尸企业去僵尸化的生存率用Y 表示,则僵尸企业参与全球价值链带来去僵尸化的生存率变化的平均处理效应可以表示为:

选用合适的匹配方法可以解决这一问题,即寻找一组与参与全球价值链的僵尸企业概率非常接近的未参与企业作为控制组,然后用这组未参与全球价值链的僵尸企业的生存率来代替Rosenbaum et al.(1983)[19]认为倾向得分匹配在解决这种问题时效果较好。因此,本文选用倾向得分匹配法中最常用的最近邻匹配法进行匹配,匹配变量选取企业人均工资、企业规模、企业流动率、企业经营年限。匹配之后,运用倍差法(DID)检验全球价值链参与对僵尸企业转变成非僵尸企业的影响。由于企业参与全球价值链是逐渐进行的,时间存在先后差异。于是,根据Angrist et al.(2014)[20]关于渐进性双重差分的经典做法和倍差法的基本设定,得出公式:

其中GVC 为实验组指示变量,企业属于实验组则为1,属于控制组则为0。实验组为参与全球价值链的僵尸企业,本文使用的对照组在研究期内一直是未参与全球价值链的僵尸企业,这可以避免因企业状态变化带来的样本选择性偏误。post 为年份虚拟变量,僵尸企业参与全球价值链以后Post 为1,之前为0。Z 为控制变量,根据已有文献,本文控制以下几个变量:企业人均收入(lnwage),由于数据可获得性的限制,本文采用工资加福利费的对数衡量;企业规模(lnSize),采用企业年平均从业人数对数值衡量;企业经营年限(lnAge),用当年年份与企业开业年份之差再加上1 来衡量,并取对数;省区市金融发展水平(PF),用各年的贷款额与GDP 的比率衡量。

(二)企业全球价值链参与的判别

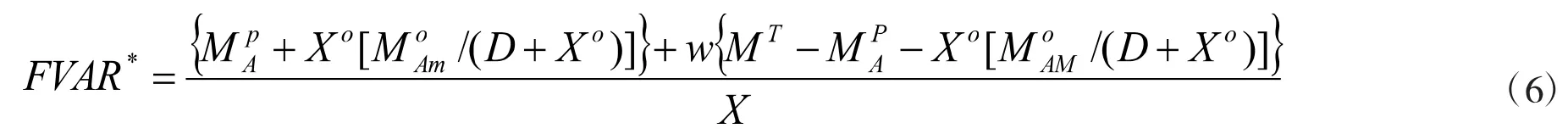

本文参照Upward et al.(2013)[21]和Lu et al.(2019)[11]的方法判别企业是否参与全球价值链。根据海关数据以及工业企业数据,构建企业国外附加值率(FVAR),具体公式为:

上式中,上标p 为加工贸易,上标o 为一般贸易,X 为出口额,M 为进口额,D 为国内销售值,用企业营业总收入减去出口值得到。由于其存在一定不合理性,比如进口可能被低估,故可以将其拓展为:

式中MT为企业的中间投入,w 表示中间投入中进口的比重,由于没有企业层面的投入产出表,该值参照已有文献取0.05。

(三)僵尸企业的识别

Caballero et al.(2008)[2]最早对僵尸企业进行识别,Fukuda et al.(2011)[22]在其基础上加入企业利润水平和杠杆率变化的信息进行修正,本文在后者识别方法的基础上,借鉴谭语嫣等(2017)[5]的思路,按照如下步骤识别企业中的僵尸企业。

首先,估算正常经营状态下,企业至少需要支付的最低利息RAit:

BSit、BLit分别为短期(少于一年)银行贷款、长期(超过一年)银行贷款;式中rst和rlt分别是银行一年期和五年期平均的基准贷款利率。

接着,将企业实际支付的利息RBit与本文假设的企业至少需要支付的最低利息RAit进行比较,并将差额除以上一期短期银行贷款和长期银行贷款之和,从而得到利息差的计算公式:

参照Caballero et al.(2008)[2]的研究方法,如果GAPit<0,则企业i 获得了补贴,其僵尸指数为1;否则,它的僵尸指数为0。

最后,根据Fukuda et al.(2011)[22]方法,采用“盈利能力标准”和“常青贷款标准”进一步调整企业僵尸指数。首先,根据“盈利能力标准”,即息税前利润(EBIT)超过假设的无风险利息支出的企业不被归类为僵尸企业。第二,根据“常青贷款标准”,即无盈利、高杠杆(杠杆率高于0.5)且对外借款增加的企业被归类为僵尸企业。具体而言,如果企业的息税前利润低于假设的t 期无风险利息支出,企业总外债超过其总资产的一半,且t 期增加的负债大于t-1 期,则将其归类为t 期的僵尸企业。

(四)数据来源及处理方法

本文的数据主要来自中国工业企业数据库和中国海关数据库,这两个数据库是中国目前研究工业企业及进出口方面的代表性数据库,但由于目前工业企业库仅更新至2015 年,海关数据库仅更新至2016 年,限于数据可获得性限制,本文的数据区间为2003—2015 年。本文首先从中国工业企业数据库中识别出僵尸企业,然后与中国海关进出口数据进行匹配。匹配的办法参照吕越等(2017)[9]的做法,即采用企业代码、年份、邮政编码和电话号码等信息进行识别匹配。参照出口持续时间等的定义,将僵尸企业持续时间定义为某一企业变成僵尸企业后至转变为非僵尸企业或者退出市场所经历的持续时间。有些僵尸企业可能退出市场,本文把这种情况剔除,仅保留在考察期内持续经营的僵尸企业样本。其他相关数据来自相应年份的《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》、各省区市统计年鉴及中经网数据库。

三、实证结果

(一)平行趋势检验

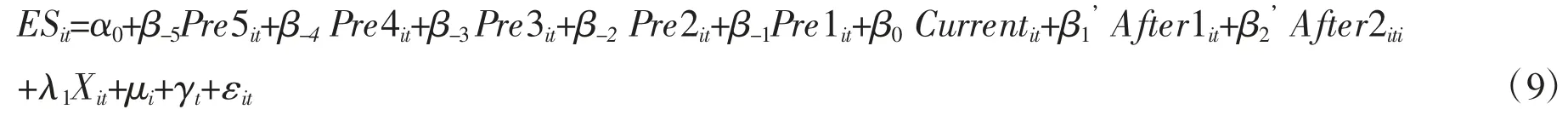

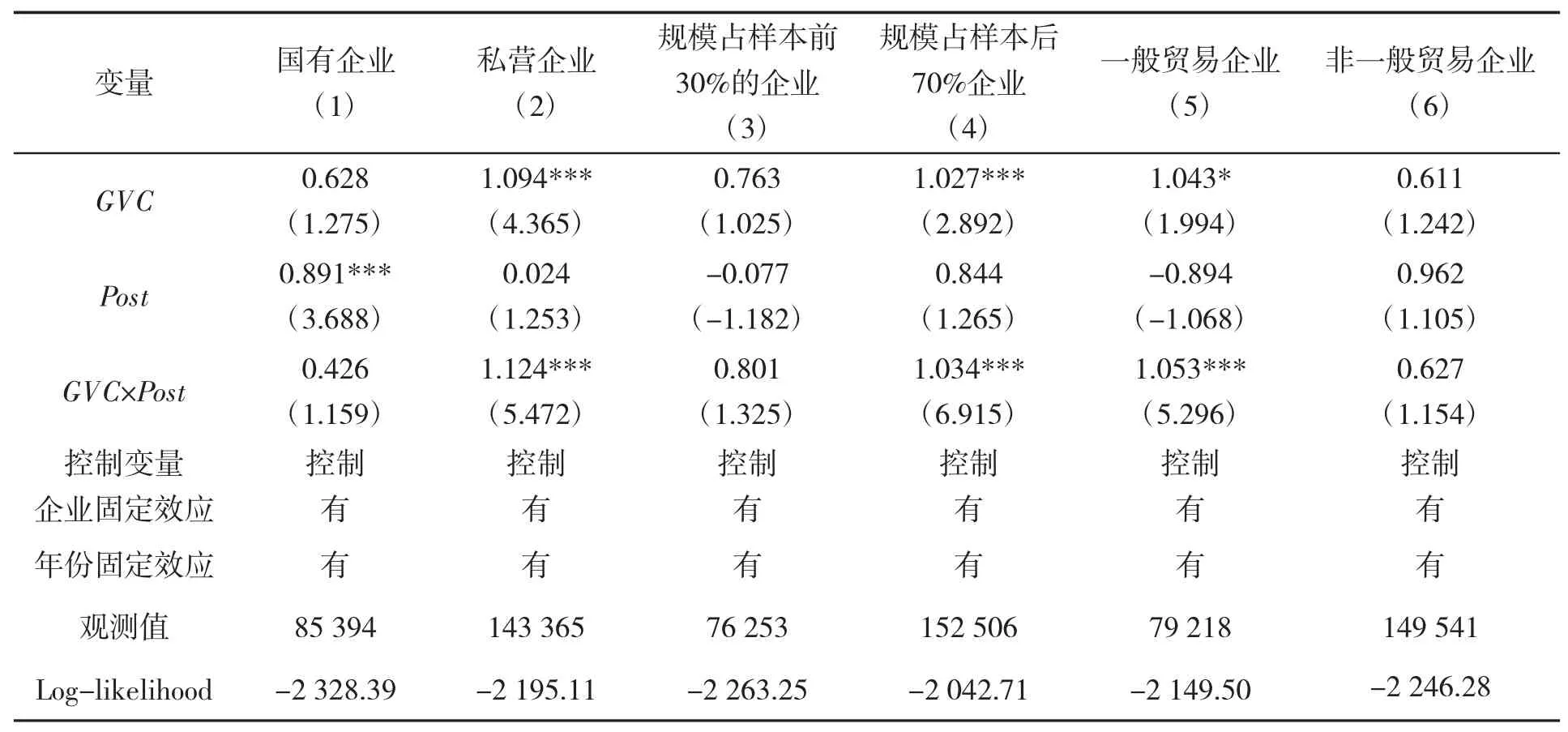

在运用倍差法前,首先需要对实验组和对照组进行平行趋势检验。本文加入虚拟变量Pre5it…Pre1it、Currentit、After1it、After2it进行平行趋势检验,估计回归方程如下:

其中,Pre5it表示当t 是企业参与全球价值链前第5 年时,该变量取值为1,否则取0;Pre4it表示当t 时期是企业参与全球价值链前第4 年时,该变量取值为1,否则取0,Pre3it、Pre2it、Pre1it取值方法相同,After2it表示当t 是企业参与全球价值链第2 年时,该变量取值为1,否则取0;After1it取值方法相同。Currentit表示当t是企业参与全球价值链当期时,该变量取值为1,否则取0,其余控制变量同模型1。图1 绘制了95%置信区间下企业全球价值链参与前、参与当年和参与后各年份的回归系数。由平行趋势检验结果可知,Pre5it…Pre1it的回归系数均在5%的置信水平下不显著,说明实验组和对照组在企业参与全球价值链前没有显著差异,即平行趋势假设成立。进一步发现,在企业参与全球价值链当年和参与全球价值链后第1 年,回归系数均在5%的置信水平上显著。

图1 平行趋势检验图

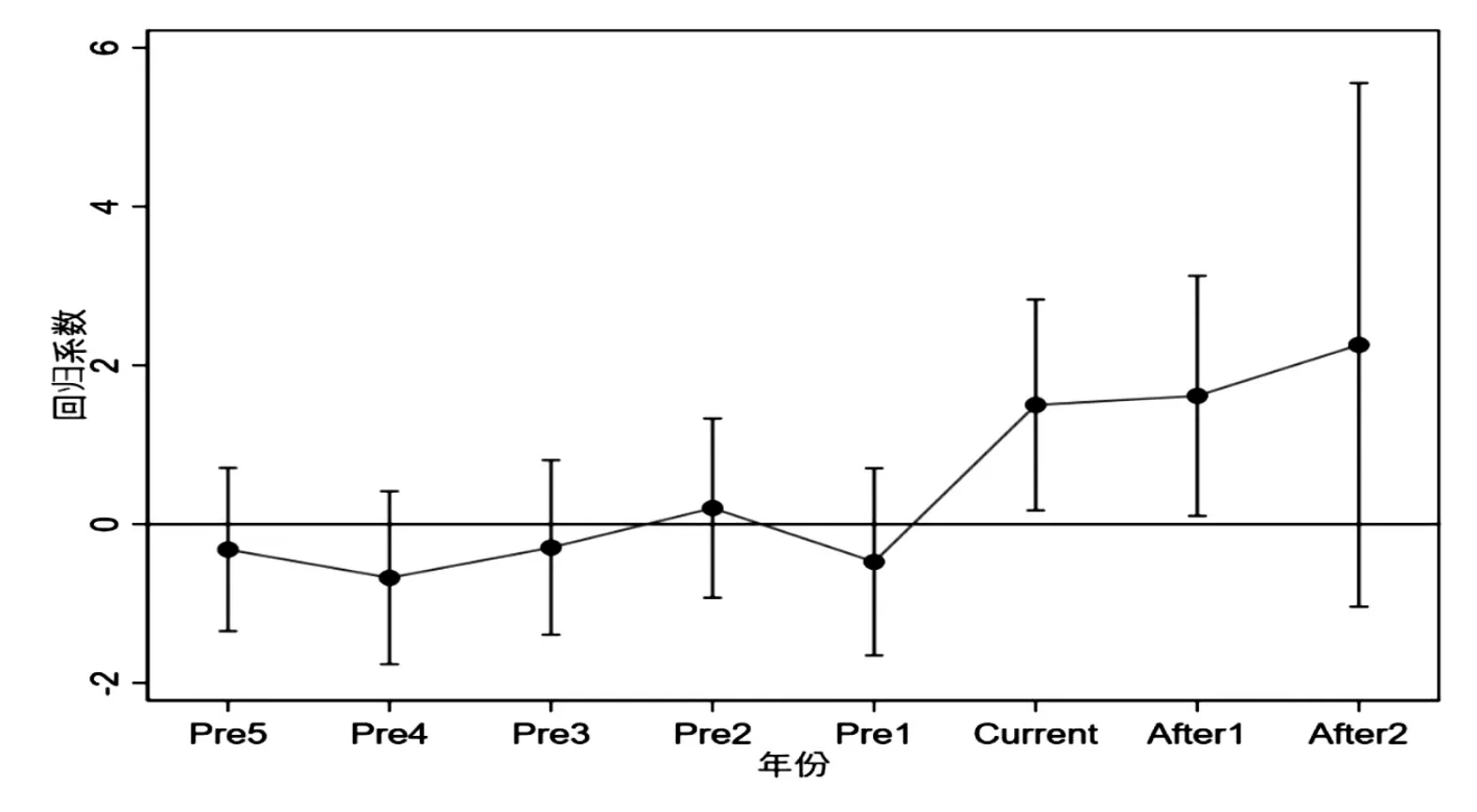

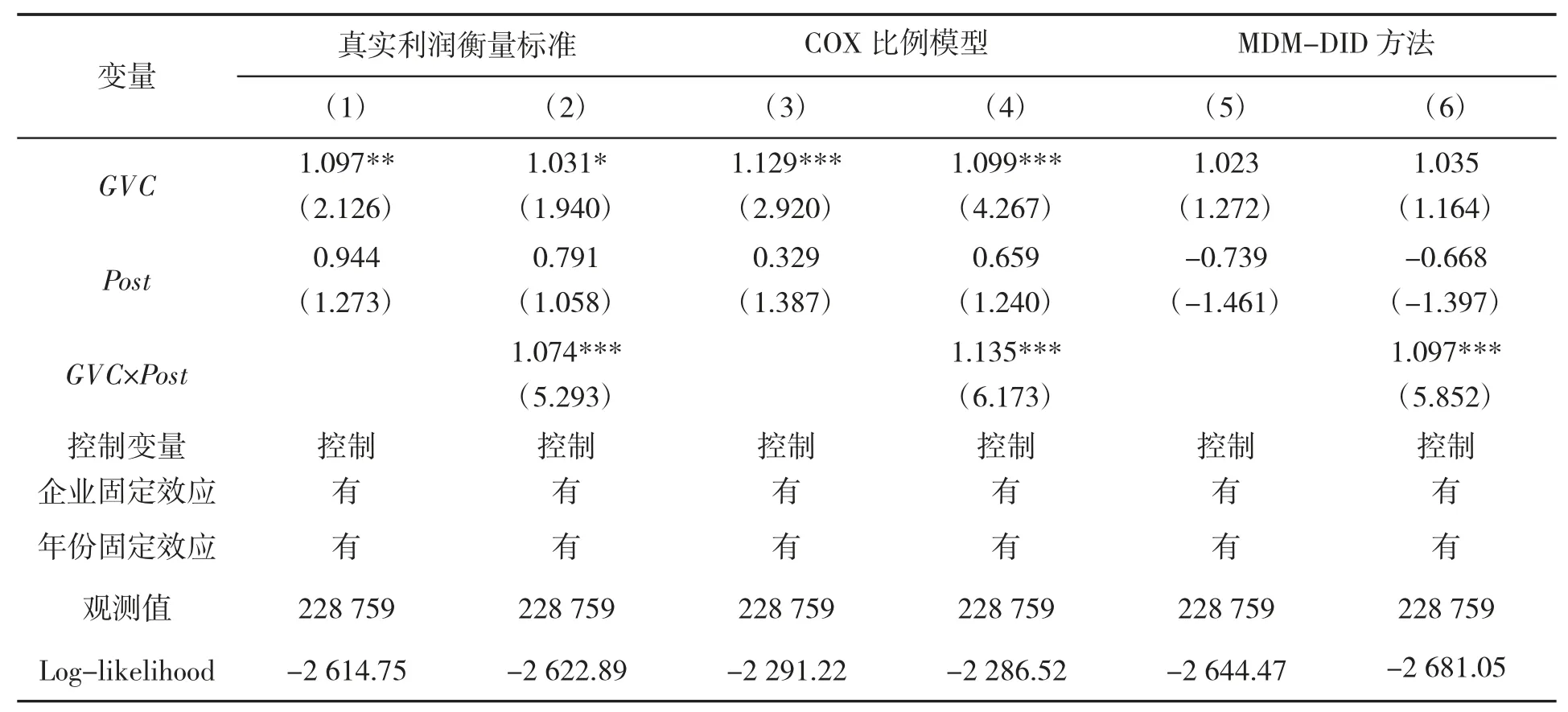

(二)基准检验

表1 报告了模型(4)的计量结果,报告的均为系数指数化后的生存率,从第(3)到第(6)列逐步添加了控制变量,可以看到倍差法的关键变量GVC×Post 的生存率均显著大于1,这说明全球价值链参与确实有助于提升僵尸企业转变成非僵尸企业的概率,促进了僵尸企业的去僵尸化,假设1得到验证。

表1 基准回归结果(系数均已指数化,下同)

关注控制变量的系数,可以发现,企业人均收入(lnwage)的生存率均大于1,且在1%的水平上显著,说明企业人均收入的增加也有利于提升僵尸企业转变成非僵尸企业的概率,这主要是由于较高的人均收入有利于促进员工努力工作,更好发挥自己的聪明才智,从而有助于提高僵尸企业的生产率,进而帮助僵尸企业增强创新能力,提高利润水平,实现去僵尸化。企业规模(lnSize)的生存率小于1,且呈微弱的显著性,表明企业规模越大越不利于僵尸企业转变成非僵尸企业,其原因在下文中异质性检验中再详细讨论。企业的经营年限(lnAge)和省区市金融发展水平(PF)对僵尸企业去僵尸化的影响不显著。

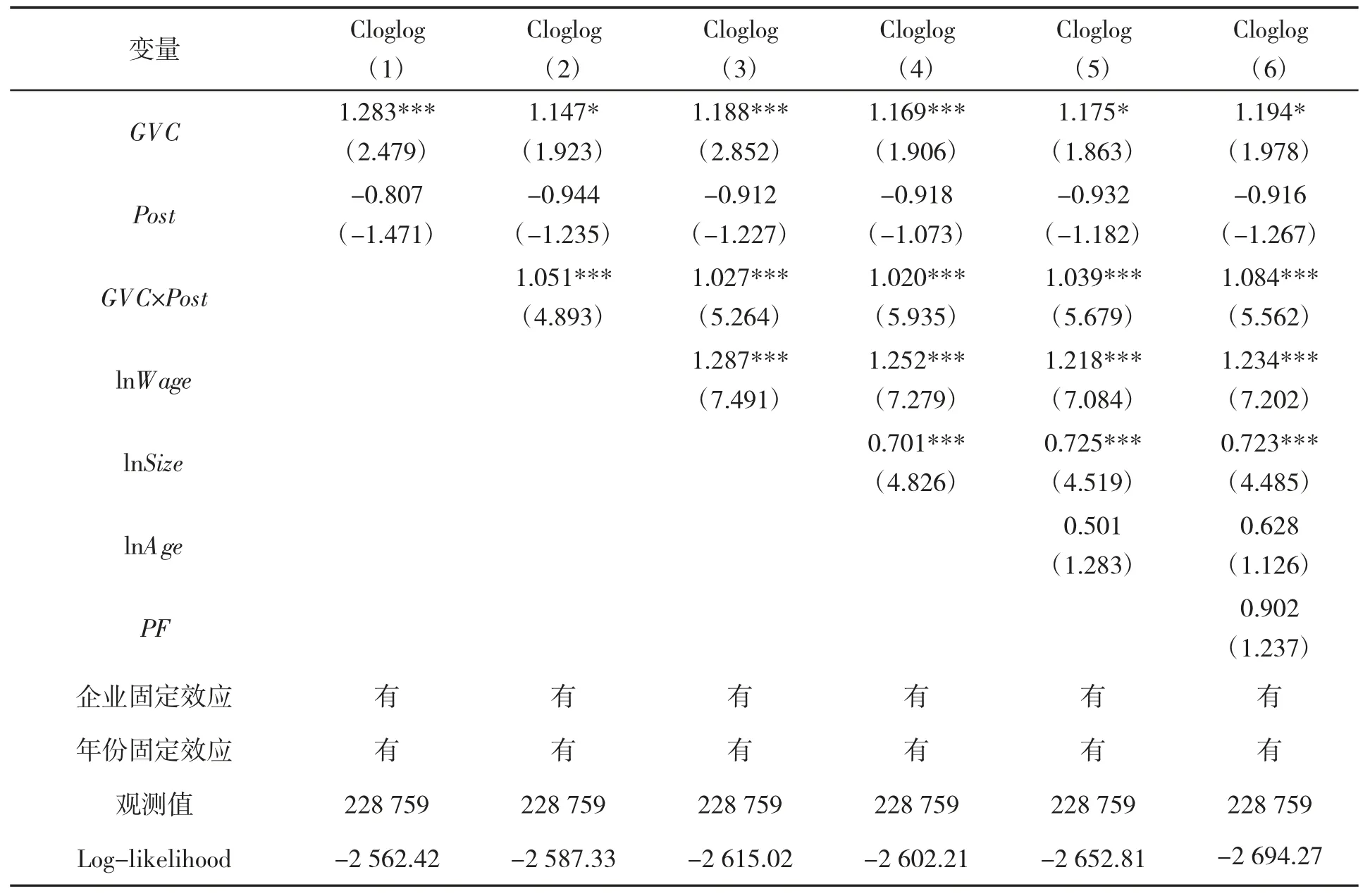

(三)异质性分析

本文首先考虑全球价值链参与对国有企业、私营企业去僵尸化的影响差异性。从表2 的列(1)、列(2)可以看出,倍差法的关键变量GVC×Post 对于国有企业的生存率不显著,而对于私营企业则在1%的水平上显著且比值大于1,这说明,参与全球价值链对僵尸企业转化成非僵尸企业的影响效应主要在私营企业上发挥显著的作用,而对于国有企业中的僵尸企业转变为非僵尸企业没有明显的影响作用。主要原因如下。银行体系的信贷资源比较偏向国有企业,而私营企业获得信贷难度较大。国有企业一般承载着维持经济稳定的任务,基于此,地方政府更倾向于向国有企业提供补贴和“廉价信贷”。而缺乏生存能力是僵尸企业的一个重要特征,因此,如果没有外部支持,僵尸企业很难在市场上生存。但由于政府的补贴,本应退出市场的僵尸企业却没有退出,最终成为僵硬但不死的僵尸企业。政府补贴为国有企业中的僵尸企业的持续经营提供了动力[23],从而抵消全球价值链参与带来的积极作用,导致全球价值链参与对国有企业中的僵尸企业的去僵尸化效应总体表现不显著。

表2 不同企业属性检验

按照企业规模(用企业从业人数衡量),将企业分成规模位于样本前30%的企业和规模位于后70%的企业。结果中仅规模位于后70%的企业GVC×Post 生存率显著大于1,而规模位于前30%的企业不显著。这表明全球价值链参与促进僵尸企业实现去僵尸化仅对规模位于后70%的企业有效。这主要原因可能是较大规模的企业在稳定就业、促进地方经济发展中起着更重要作用,地方政府对其往往有一定的政策倾斜,比如资金上对较大规模企业进行支持,因此,其去僵尸化阻力较大。而中小企业能获得的政府补贴较少甚至没有,与大企业相比更有利于获得全球价值链参与对其产生的积极作用。

进而,本文借鉴钱学锋等(2013)[24]对贸易方式分类的思路,将企业分成一般贸易企业和非一般贸易企业,其中,非一般贸易包括出口加工区进口设备、出料加工贸易、进料加工贸易、来料加工装配进口的设备、来料加工装配贸易。结果中仅一般贸易企业的GVC×Post 生存率显著大于1,而非一般贸易企业不显著。这表明全球价值链参与降低僵尸企业转变成非僵尸企业的作用仅对一般贸易企业有效。这主要是由于非一般贸易企业在全球价值链中参与度较浅,非一般贸易尤其是加工贸易企业由于在价值链分工中存在较强的被动性,往往仅从事接单生产,缺乏自主的生产与设计制造能力,被长期锁定在价值链分工低端环节的概率比较大,故非一般贸易中的僵尸企业在全球价值链分工中获得利润较低,无法助推其转变成非僵尸企业。

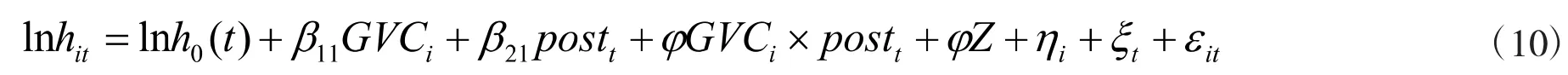

(四)稳健性检验

为了验证模型的稳健性,本文首先改变僵尸企业的识别方法进行稳健性检验,采用Caballero et al.(2008)[2]的衡量方法,使用真实利润衡量标准识别僵尸企业,结果报告在表3 的列(1)、列(2)。其次,模型的选择方面,采用COX 比例风险模型重新进行估计,结果报告在见表3 的列(3)、列(4)。再次,改变匹配方法,使用Cochran et al.(1997)[25]提出的马哈拉诺比斯距离匹配法(Mahalanobis distance matching,MDM)先进行匹配,然后使用倍差法进行检验,结果报告见表3 的列(5)、列(6)。从各列结果可以看到,GVC×Post 的系数显著性、正负性与基础模型的实证结果相差不大,这说明建立的模型具有较强的稳健性。

表3 稳健性检验

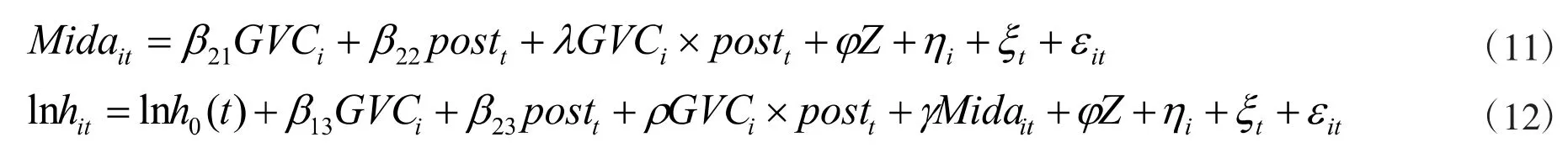

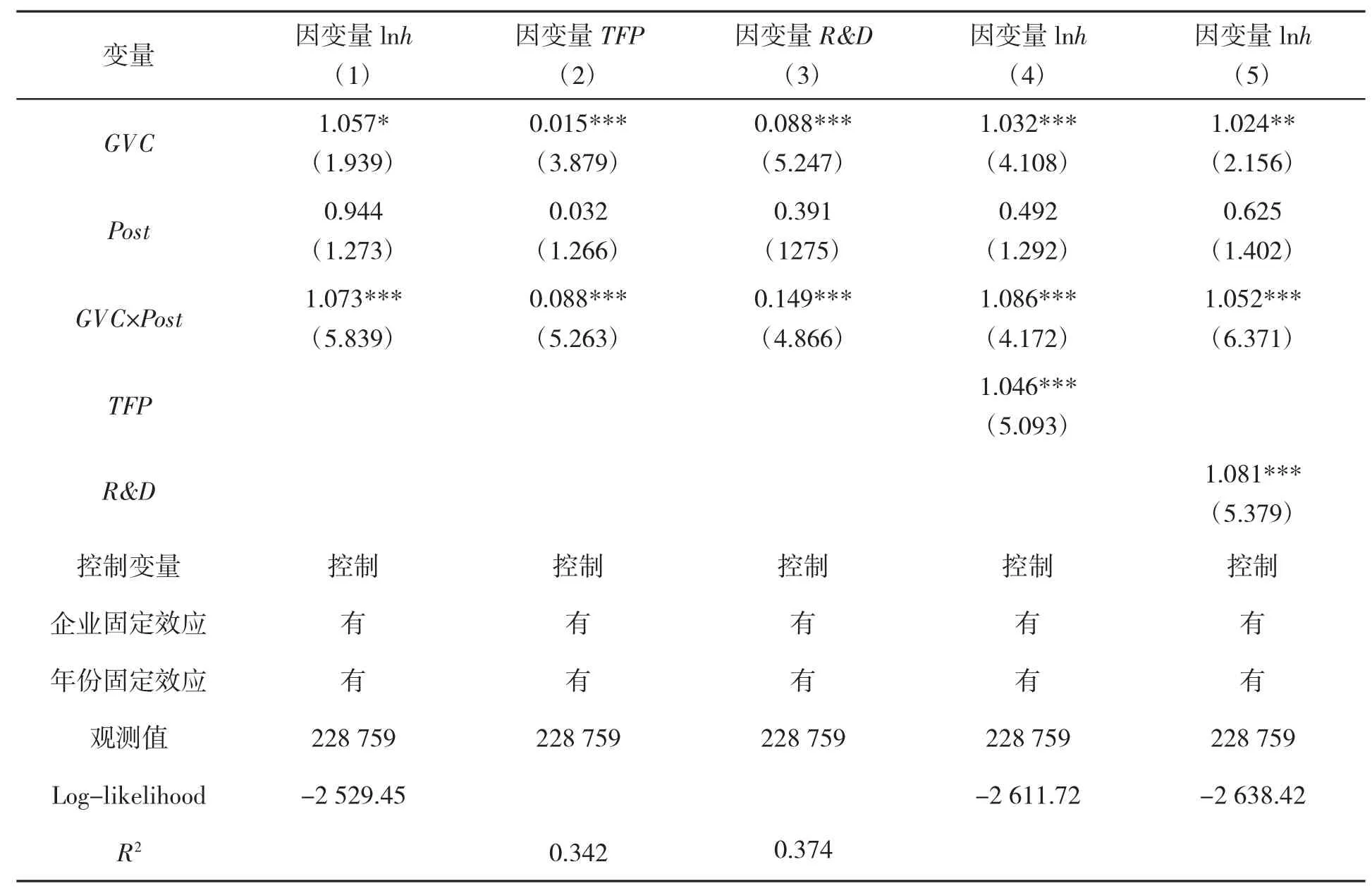

(五)影响机制检验

本文采用常用的中介效应模型对影响机制进行检验,模型方程组参照林梨奎(2020)[26]的方法进行构建:

Mida 为中介变量,根据前文分析结果,取企业全要素生产率(TFP)和研究与开发(R&D)为中介变量,在模型中取对数。企业全要素生产率(TFP),采用Ackerberg et al.(2015)[27]方法进行计算。研究与开发(R&D)指标与黄先海等(2018)[28]一样,采用工业企业数据库中的“研发费用支出”的绝对值(取自然对数)来测度企业创新。

表4 的列(2)、列(3)显示,GVC×Post 的系数均显著为正,这说明僵尸企业参与全球价值链确实提升了其生产率,促进了技术创新。列(4)加入了企业全要素生产率(TFP)指标,列(5)加入了企业研究与开发(R&D)指标,从结果中可以看到,TFP 和R&D 的生存率也均显著大于1,意味着企业生产率提高、企业技术创新能力增强均有助于增大僵尸企业转变成非僵尸企业的概率,即促进了僵尸企业的去僵尸化。对列(1)、列(4)、列(5)中的GVC×Post 生存率比较可以看到,加入中介变量TFP 和R&D 后,GVC×Post 生存率绝对值明显变小了,故而可以初步认为企业全要素生产率(TFP)和研究与开发(R&D)促进僵尸企业去僵尸化的中介效应存在,假设2 得到验证。

进一步,本文利用Sobel 方法对中介效应做更深入地检验,该方法的原假设为λ×γ=0,假如原假设被拒绝,则表明的中介效应存在。首先计算λ×γ的标准差为相应系数的标准差,接着利用表4 结果计算得到Zλγ统计量值,结果发现企业全要素生产率和研究与开发的伴随概率均小于0.1,均表现出显著性。因此,这进一步说明企业生产率和技术创新是助推僵尸企业去僵尸化的机制变量。

表4 影响机制检验

(六)地区特征对全球价值链参与去僵尸化效应的调节作用检验

地区特征对全球价值链参与的去僵尸化效应可能存在一定的调节作用,根据已有的文献,本文考虑地区特征中市场化程度和银行业竞争程度两个特征:

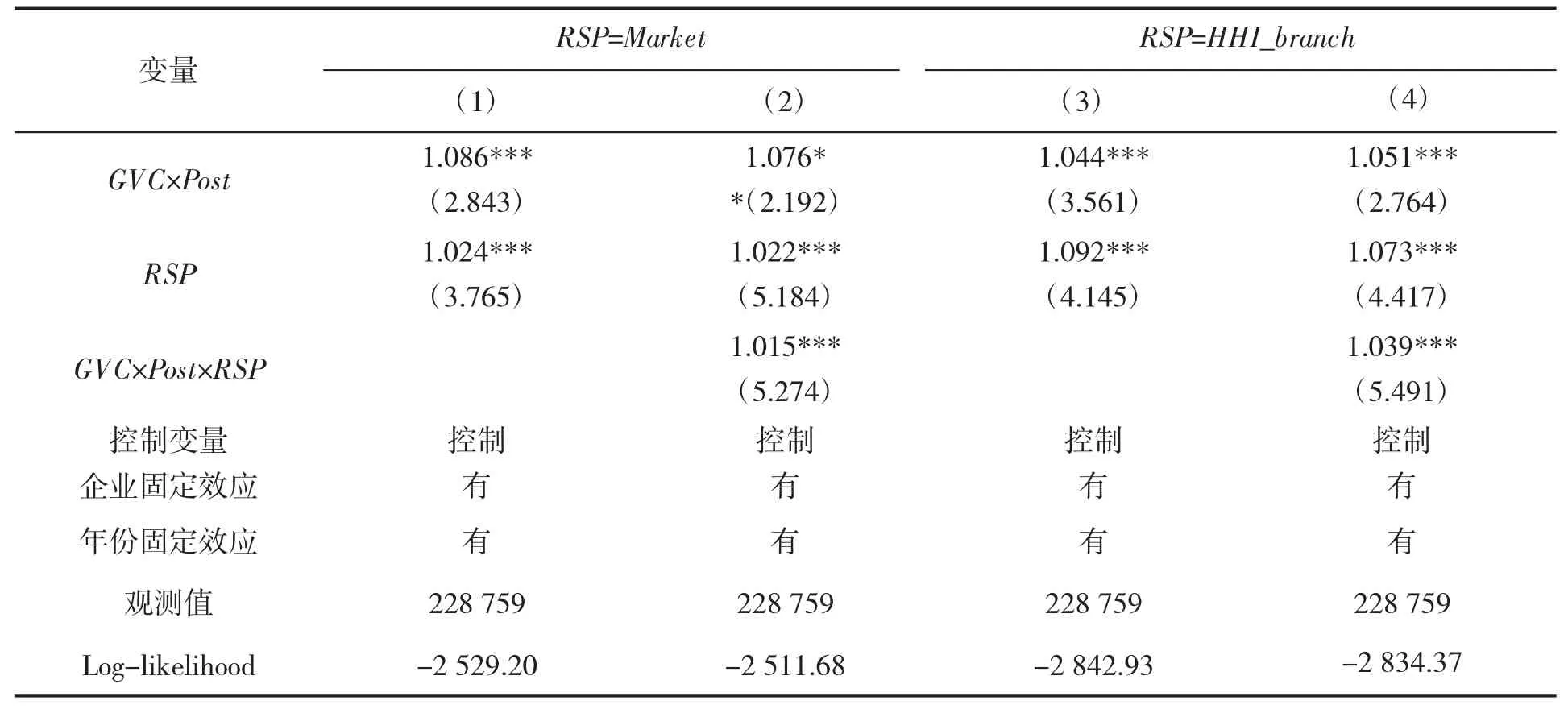

式中C 为省区市,RSP 为特征变量,其中市场化程度(Market)使用“市场化指数”衡量。银行业竞争程度根据每家银行在各省区市分支机构数量的占比计算的赫芬达尔(HHI)指数的相反数作为地区银行业竞争的代理指标(HHI_branch)。

其中,bankbranchnct表示n 银行机构在c 省区市t 年份的营业网点数量。市场化指数数据来自王小鲁等编著的《中国分省份市场化指数报告(2016)》[29]。银行业竞争数据来自中国银监会发布的全国金融机构的金融许可证信息网站,结果报告见表5。从中可以看到,市场化程度(Market)、银行业竞争(HHI_branch)与倍差法关键变量构成的三重交叉项(GVC×post×RSP)生存率均显著大于1。这说明区域的市场化程度、银行业竞争程度有助于增强全球价值链参与的去僵尸化效应。可能的解释是,一方面地区市场化程度越高,企业参与全球价值链的可能性和嵌入度将越大[30],越容易获得国际市场的技术溢出和竞争效应,促进僵尸企业提升经营绩效,进而帮助其转变成非僵尸企业。另一方面,地区市场化程度越高,参与全球价值链带来的知识溢出、高质量的进口中间投入品、大市场效应等正面作用越能够帮助僵尸企业提升生产率,增强技术创新能力,进而实现去僵尸化。其次,地区银行业竞争程度越高,银行提供信贷则更多关注利润,对企业的所有制形式、企业规模等方面的关注会减少,进而信贷资金的配置将更为科学,将更多地向生产率高、技术创新能力强的企业配置[31],从而提升僵尸企业去僵尸化的概率。

表5 区域特征的调节作用

四、研究结论与政策启示

本文基于工业企业数据及海关进出口匹配数据,使用基于Cloglog 模型的倍差法研究了僵尸企业参与全球价值链对去僵尸化的影响,研究发现全球价值链参与总体上显著地提升了僵尸企业转变成非僵尸企业的概率。但是,异质性检验发现,全球价值链参与对私营企业、中小规模企业、一般贸易企业的去僵尸化作用呈现显著性,但对国有企业、大规模企业、非一般贸易中僵尸企业去僵尸化作用不显著。影响机制表明,僵尸企业的全球价值链参与主要是通过生产率提升效应、技术创新改善效应实现去僵尸化。进一步研究发现,地区特征中的市场化程度、银行业竞争程度均有利于增强全球价值链参与的去僵尸化效应,因此在鼓励僵尸企业参与全球价值链过程中,同时提升地方市场化程度、加强银行业竞争具有重要意义[32]。

本文的研究提供了一定的政策建议。第一,由于僵尸企业给经济发展带来较大的负面作用,因此,政府必须进一步推进供给侧结构性改革,加快僵尸企业的治理,充分发挥市场化政策和“创造性破坏”机制的作用,逐步减少僵尸企业。第二,鼓励僵尸企业积极参与全球价值链,尤其是对于民营、中小规模和从事一般贸易的僵尸企业,政府要鼓励这些僵尸企业参与到全球价值链中,以获得全球价值链带来的积极效应,通过提升其生产率和技术创新能力,最终帮助其转变成非僵尸企业。在帮助僵尸企业参与全球价值链的同时,还需要做好两方面的文章,首先是继续推行市场化改革,释放市场的活力,以市场为导向,促进人才、信贷资金等资源的优化配置,提升资源配置效率。其次是让更多的符合政策规范的银行业主体进入到金融市场,提升银行业竞争程度,进一步促进资本配置效率提高,以增强全球价值链参与的去僵尸化效应。第三,对具有国有性质、规模较大的僵尸企业,政府要在鼓励其参与全球价值链经营的同时,减少相应不必要的扶持和“输血”,实行优胜劣汰,发挥市场机制的作用,该要破产重组的僵尸企业就应该尽快进入相应程序,促进经济整体高质量发展。