中美资本市场的估值差异研究:以中芯国际为例

2022-12-28梅丽霞

■ 闫 旭 梅丽霞

(中南财经政法大学工商管理学院,武汉 430070)

一、引言

随着我国经济进入高质量发展的新阶段,各行业都涌现出大量创新型企业,成为各级资本市场争夺的宠儿。企业数量也随之增加,大量战略性新兴产业中的企业上市融资需求增多。我国资本市场起步晚,1991 年才开始启动建设证券市场,资本市场的发育时间较短,部分制度环节还不够完善。以美国、欧洲为代表的海外资本市场,成为我国新兴产业和数字经济企业上市的选择之一。据美国国会中美经济与安全评估委员公布的公告称:截至2020 年10 月2 日,在美国三大交易所上市的中资企业共有217 家,总市值达到2.2 万亿美元。这些中资企业大都为我国各行业的头部企业。这些以新经济为代表的中国企业赴美上市,形成了一个企业数量众多、经济规模庞大的“中概股”市场。

但随着中国资本市场的不断完善,出现了部分中概股企业从美股私有化退市,回到国内A 股市场重新上市的情况。那么中美资本市场对新创企业的估值体系有何差异?

以中芯国际为例,中美资本市场的估值差异悬殊。中芯国际是中国大陆最大、最先进的芯片代工企业,2019 年6 月自美国资本市场私有化后完成退市,截至退市前总市值换算成人民币约为371 亿元。2020 年7 月,中芯国际在国内A 股科创板挂牌上市交易,仅发行价市值即达到2034.07 亿元,并在后续60 个交易日内,最高市值达到6529.84 亿元,最低市值达到3822.29 亿元,平均市值约5176.07 亿元。时隔一年,中美两个资本市场对中芯国际公司的估值差额高达10 倍以上。为什么同一家企业,在美国和中国两个资本市场的估值水平差异如此悬殊?

本文以中芯国际公司为案例研究对象,深入剖析中美资本市场的估值差异。必须说明的是,中芯国际公司在港股也有上市,考虑到港股上市主要作为中国大陆企业的上市候补选项,彼此之间并无冲突,不影响A 股和港股的两地上市企业的估值逻辑,因此本文不考虑港股的差异,主要研究“中概股”企业从美国资本市场回归中国资本市场以后,企业市值出现大幅波动的内在机理。

中芯国际公司的主营业务属于信息技术板块,这在中美两国均为核心技术板块。中芯国际所处的半导体产业在中美发展阶段,以及在中美资本市场的投资估值逻辑均有较大差异。美国半导体产业和资本市场均发展多年,在部分领域具有领先优势。研究中芯国际在中美资本市场估值差异,对预测A股半导体产业估值走向、引导半导体产业的投资组合具有重要的研究意义和指导意义,有望为我国股权投资行业的估值研究提供理论参考。

二、文献综述

随着中概股企业的回归,许多研究者注意到中概股企业市值的变化,发现中美资本市场存在估值差异。张春(2019)认为,中概股企业考虑到在美股价值被低估和恶意做空,为了规避监管、节约成本等因素选择回归国内上市[1]。卓继民、沈伟民(2020)认为,瑞幸咖啡、爱奇艺等公司被浑水做空,以及多重政治和经济因素遭遇美股资本市场的集体诉讼,导致这越来越多的中概股企业回归A 股,而回归后的资本市场套利空间不可能一帆风顺,甚至颇为艰难[2]。马继勋(2018)指出中概股企业私有化需要处理好私有化的价格和估值方式的平衡[3],王美(2019)通过研究奇虎360 回归的过程,认为中美资本市场估值差异主要受市场环境和国内政策的影响,而国内政策影响投资者偏好,最终造成中美估值的显著差异[4]。

总体来看,A 股的新产业和成长股企业整体呈现出比美股更高的溢价,但最终并不会因为中美市场差异,导致某家企业市值的涨跌。根据当前的发展趋势,科创板上市企业的估值水平高出美股市场同类企业。

Sergei Sarkissian 和Michael J.Schill(2001)认为企业在选择赴美上市时应综合考虑各方因素,如经济因素、文化因素、地理因素、工业水平等[5]。EF Fama 和MH Miller(1973)认为企业的成长性,是指企业经营获得大于经营风险的超额收益[6]。高科技企业本身具有的高成长性与高不确定性特征,导致其价值构成与价值评估方法发生重大变化[7]。Williams(1938)提出股利贴现模型[8],Lumpkin 和Dess(2004)认为现金流量折现模型的假设前提是各期现金流已知或固定,模型未考虑企业未来投资决策的风险性[9]。Yuri Lawryshyn(2016)使用实物期权模型对早期项目投资进行估值[10],R.K.Padhy,S(2011)提出基于六西格玛项目的实物期权来评估价值[11],Diderik Lund(2004)认为实物期权模型估值具有一定的不确定性[12]。

外文文献研究表明,美股上市企业的估值将各类风险因素综合考虑,使用多种估值方法,包括常用于初创企业、成长期企业的实物期权估值方法。

三、中概股企业回归的原因分析

根据上述文献回顾,本文将中概股企业回归的原因分为政治原因与市场原因,并分别展开讨论。

(一)政治原因

在企业尚未发展成熟稳定,但又需要大量资金进入下一阶段的时期,许多企业会选择上市融资。由于国内资本市场的上市门槛高、审核时间长,对于规章制度、财务指标以及治理模式尚未成熟的初创企业而言,在门槛不高、审核时间短的美股市场上市是一个更好的选择。

然而,近两年来,受到“瑞幸财务造假事件”、中美贸易摩擦以及全球疫情的影响,叠加美股市场日趋严格的监管制度和信息披露制度,中概股企业的运营效率和行业竞争地位发生变化,导致中概股企业的估值出现大幅下跌。中概股企业回归A 股上市,主要原因是降低政治风险,避免严格的资本管制。

国家为了吸引中概股企业回归,不断推出相关优惠政策。2020 年4 月30 日,我国证监会发布了《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》,该公告调低了已境外上市红筹企业回归A 股上市的市值门槛,市值不低于2000 亿元人民币,或市值200 亿元人民币以上,拥有自主研发、国际领先技术、科技创新能力较强,同行业竞争中处于相对优势地位的,即可回归A 股上市。这一举措大幅降低了中概股回归之后在A 股上市的难度,提振了企业信心和预期。

(二)市场原因

根据李建伟和李嘉琪[13]的研究结果:美国股市机构投资者占80%以上,个人投资者占约20%;相反,我国资本市场上个人投资者占80%以上,机构投资者约20%。中美两个资本市场的投资者结构差异,有助于理解为何A 股市场表现出换手率高、投机性强、波动性较大的非理性特征。

美股自1973 年以来,年化收益率高的行业主要集中于消费与科技,比如航空和国防的年化收益率达到10.9%、软件和计算机服务业为10.8%、一般零售业为9.8%、电子电器设备行业为9.4%、卫生保健行业为9.3%等。其间纵然有繁荣、起伏与回归,但消费与科技的表现穿越了长周期,成为驱动美股长期繁荣的主要推动力。

中国A 股市场上的科技企业起步较晚,大部分企业仍处于初创或成长期,投资者对科技股的投资热情与认可度较高,在市场交易的活跃度方面,A 股交易活跃度为美股的数倍。

相对于美国的投资者,中国资本市场上的投资者更具投机性和非理性,容易受到舆论信息的影响,导致某些企业股票市值严重高估或低估。但机构投资者更偏重于长期投资,青睐具有核心能力的蓝筹股,整体投机性较低。由于中概股企业特有的经营方式和空间差距,外国投资者无法准确及时地了解其经营情况,在进行价值判断时也会存在一定的认知偏差。这也是导致中美资本市场中部分中概股企业的市盈率相差较大的原因之一。在理性的经济人假设前提之下,在面对不同估值水平的资本市场时,中概股企业必然会转向估值水平更高的资本市场。

四、从中芯国际看中美估值差异

(一)中芯国际公司简介

中芯国际集成电路制造有限公司(简称中芯国际)成立于2000 年,2004 年于港股、美股同步上市交易,2019 年从美股退市,2020 年7 月正式挂牌A股交易。目前,中芯国际是全球第五大晶圆代工厂,也是中国大陆第一家能提供0.18 微米技术节点的集成电路晶圆代工厂商。

中芯国际创立于美国和中国台湾地区对中国大陆的半导体产业实施“卡脖子”的技术封锁背景之下。其创始人张汝京在台湾创立的世大半导体公司被台积电并购后,2000 年,张汝京到中国大陆创建中芯国际。在此后的6 年,中芯国际持续面临台积电的专利诉讼与市场打压,知识产权诉讼案的赔付金额达数亿美元,严重影响了中芯国际公司的财务绩效和技术开发进程。以中芯国际为代表的中国半导体产业,在美国“卡脖子”政策影响下举步维艰。

尽管面对如此严格的技术封锁,中芯国际仍然突破了7 个关键制程节点,成为全球第五大晶圆代工厂。在2017 年之前,中芯国际公司几乎每隔2-3年,就向前迈进一代产品。2017 年之后,随着梁孟松博士加盟,中芯国际公司加速研发先进制程节点,已成功实现第一代FinFET 量产和第二代FinFET 的客户导入。

(二)中芯国际公司的估值方法研究

资本市场的价值类型主要是市场价值,也可以是买卖双方在市场上对资产进行交易的价格。任何资产的市场价值都取决于投资者愿意支付的价格和产权主体愿意出售的价格。

从企业价值评估的基本前提和主要方法出发,结合公司的财务绩效和非财务绩效分析,加入可比企业分析、供需关系分析等,进行系数权重调整,形成企业估值的实际结果。在众多因素影响下,企业实际估值结果与理论估值可能相差较大。在实际应用中,无论实际估值与理论估值相差多大,都将最终与理论估值进行比较,以此判断估值的合理性。

根据我国企业价值评估准则,企业价值评估方法主要有市场法、收益法和资产基础法,也有研究者分为绝对估值法与相对估值法。绝对估值法通过对可比公司历史及当前基本面的分析,预测待估企业未来的经营性现金流,以此估测待估企业的内在价值。相对估值法则包括PE、PB、PEG、EV/EBITDA 等常用估值模型。

绝对估值法一般需要对待估企业的未来现金流、资本成本和经营期限进行预测。但像中芯国际这样的高技术、重资产、长周期的企业,面临着核心技术竞争、巨额研发资金投入,且研发成果具有高度不确定性等多重挑战,导致企业现金流预测的难度较大。因此,运用相对估值法,寻找可比企业,找到类似商业模式或受相同经济因素影响的同类企业,展开可比分析和企业价值评估,是更合适的评估路径。

无论哪一种估值方法,均需要考虑企业所处环境、成长周期、行业特性等。以及影响企业估值结果的因素,如:公司的内部成长性(当前增长率,未来预期增长率)、估值方法适用权重、资本逻辑、供需关系、外部不确定性因素等。

企业价值评估方法的选择,除了要考虑企业所处生命周期阶段,还需要结合所处行业的产业结构和市场结构特征。估值方法需要根据资产的特点与适用性来采用。根据资产属性,重资产行业由于产生较大的折旧摊销,净利润可能无法准确反映公司经营情况,EV/EBITDA 是比较好的替代方法。而轻资产行业,如电商、游戏类企业,可能处于高爆发成长阶段,但企业前期初创阶段亏损较大,不适用于PE/PB 等市场法比较指标,而适用于PS、DCF、PEG 等方法。若待估企业拥有大量固定资产且账面价值相对稳定,如先进制造业、新能源汽车产业、重化工业等,因固定资产占比高、企业成长慢、行业壁垒高,比较适用于采用PB、DCF、EV/EBIT 等方法。

在相对估值法中,PS、EV/S、PEG 多为市盈率的补充或衍生估值方法,而P/FCF、EV/FCF、DCF、DDM 等方法多适用于成熟阶段的企业。以市盈率和市净率为代表的相对估值法,由于可比指标计算简便,且直接反映资本市场对待估企业的收益预期,是相对估值法中较为常用的方法,也是资本市场上应用最多的估值方法。

综上所述,资本市场对估值有绝对估值法与相对估值法两大类。在企业生命周期的不同阶段,投资者主要围绕企业的初创期、成长期、成熟期三个阶段进行投资决策。绝对估值法适用于现金流比较稳定、增长速度稳定或持平阶段的企业,而该类企业一般处于成熟期。而初创期、成长期的企业,其业务规模小、生产运营资金投入大,现金流不稳定,较难适用估值法,一般适用相对估值法。

根据中芯国际公司披露的财务报告,2017-2019年其产能利用率已经达86.72%、91.77%、93.99%,产能利用率已接近饱和,业务增长受限于产能。而中芯国际晶圆代工的产能建设需要投入的资金较多,其业务规模才能维持增长。换一个角度看,中芯国际持续投入大量人员、设备、资金用于推进技术研发与迭代,追赶台积电的技术,消耗了大量的现金流,具有极大的增长潜力,因此中芯国际本质上处于产业的成长期,而非成熟期,更适用于相对估值法。

(三)中芯国际回归A 股前后估值变化

1.中芯国际在美股上市及交易情况

中芯国际于2004 年3 月5 日与Credit Suisse First Boston(Hong Kong)Limited 和Deutsche Bank AG,Hong Kong Branch 签订承销协议,拟全球发售5151515000 股普通股。2004 年3 月18 日,中芯国际普通股在香港联交所上市,股票代码:981;证券简称:中芯国际。中芯国际的美国预托证券股份于纽交所上市,股票代码:SMI。

(1)香港交易情况

本文以中美资本市场的估值差异为研究目标,以中芯国际在中美资本市场交易情况为研究案例,在香港上市及交易情况暂不纳入本次研究范围。

(2)美国退市前交易情况

2004 年香港上市同时,中芯国际以发行存托证券方式在美国纽约证券交易所上市交易,发行价17.5 美元/ 股。2019 年6 月13 日,中芯国际正式从美国纽约证券交易所停牌,退出纽交所。退市前,中芯国际的最后交易收盘价为5.41 美元/股。退市停止交易时,企业市值约为54.7435 亿美元,对应人民币约371.74 亿元。

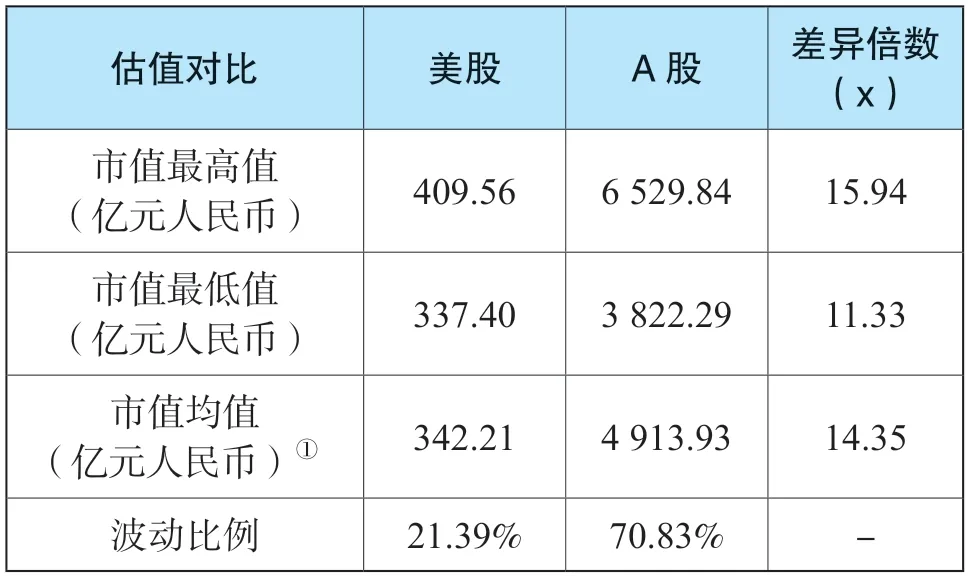

基于中芯国际在A 股上市交易时间10 个月,选取在美股退市前10 个月的交易价格作为基础数据(即2018 年9 月13 日至2019 年6 月13 日),该交易期间,中芯国际市值最高时约409.56 亿人民币,市值最低时约337.40 亿,均值约373.48 亿人民币。

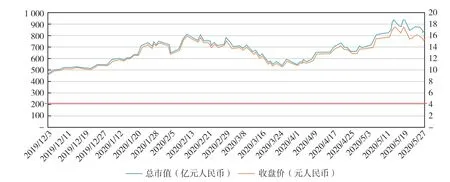

图1 中芯国际在港交所交易情况

2.中芯国际在A 股上市及交易情况

中芯国际自美股私有化退市停止交易后,并于2020 年7 月成功在国内科创板上市,发行价27.46元/股,公开发行1938463000 股,发行价对应企业市值为2114 亿元。

截至2021 年4 月30 日,中芯国际发行的股本情况见表1。

表1 中芯国际股份发行情况

中芯国际上市正式交易至2021 年4 月30 日,其股票价格初期波动较大,在当年9 月价格趋于稳定,维持在55 元/ 股附近波动。在上述交易期间,中芯国际的企业市值最高时约6529.84 亿元人民币,最低时约3822.29 亿元人民币,市值平均值约5176.07 亿元人民币。

3.中芯国际在中美资本市场上市期间的估值差异

中芯国际在中美两地估值差异,基于中芯国际2019 年6 月自美股退市,分别选取美股退市前3 个月交易数据与A 股上市交易后3 个月数据作为分析数据,见表2。

表2 中芯国际在中美资本市场估值差异及倍数

A 股市场比美股给出的交易价格高出11.33-15.94 倍,且美股与A 股最高估值与最低估值的波动幅度分别为21.39%与70.83%,中芯国际在选取的10个月交易区间中,A 股市场的估值波动幅度更大。最高市值差异倍数15.94 倍,最低市值倍数的11.33 倍,市值均值差异14.35 倍。中芯国际回归A 股后,估值差异达10 倍以上。本文选择中芯国际在美上市期间的同类企业,以及在A 股上市的同类企业,分别展开可比公司分析,试图揭开一个谜底:中芯国际的市值,到底是在美股被低估,还是在A 股市场被高估?

(四)估值变化原因分析

1.中美资本市场估值逻辑差异

(1)美股上市期间可比企业比较分析

中芯国际2019 年6 月13 日退市,选择比较2018 年报对应静态市盈率估值倍数分析,与美股上市的台积电、联华电子、高塔半导体三家同类可比企业进行横向对比。与中芯国际在美股退市前交易情况进行比较如表3 所示。

表3 中芯国际退市前与美股同类企业对比分析

中芯国际估值倍数与美国上市的同类公司比较中,中芯国际的市盈率高出美股平均约2.53 倍,市净率低于平均水平,为美股平均值的15.7%。

中芯国际在美股市场的市盈率高出同类企业,市净率低于同类企业。而在美股上市期间,其净资产达611.02 亿元,高于整体平均估值的342.21 亿元,市值约为净资产的56%,市值处于“破净”状态。因此,中芯国际的整体价值在美股市场上一定程度上被低估。

与此同时,中芯国际的净资产规模大、净利润规模小,对应市盈率倍数较高,形成市盈率的“虚高”。美股资本市场更注重投资收益率,中芯国际市盈率的虚高,在一定程度上拉低了其资本市场的估值。

(2)A 股上市期间可比企业的估值比较

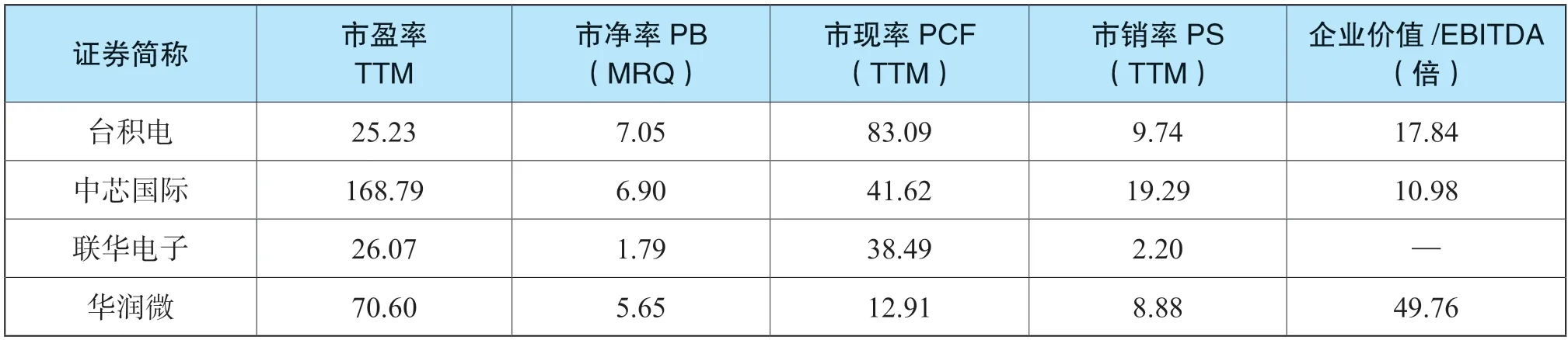

中芯国际在A 股上市后,与同类企业同期数据进行比较,分析中芯国际在A 股是否被高估。2020年7 月,中芯国际正式在A 股科创板挂牌交易后,与有制造晶圆能力的企业华润微及同期的财务绩效比较见表4。

表4 中芯国际在A 股上市后与同类企业对比分析

中芯国际回A 股上市交易后,市净率6.9 倍,接近行业龙头台积电的7.38 倍,总体来说并不极端,而静态市盈率提高至273.91 倍,与同类A 股上市公司如华润微的市盈率158.16 倍高出许多。与美股同类企业相比,代表A 股的中芯国际、华润微的市盈率为158.16-273.91 倍,代表美股市场的台积电、联华电子的市盈率仅为33.64-34.88 倍。

中芯国际作为国内第一晶圆制造企业,在技术与市场规模均处于行业领先,市盈率、市净率估值倍数与华润微处于相近水平。A 股市场对中芯国际的估值上高于同类企业的溢价估值。因而认为,中芯国际在A 股比同类企业华润微,市盈率高于华润微,估值偏高;从市净率看,略低于华润微,估值相近或偏低。

(3)估值逻辑下的差异来源分析

从表5 看,中芯国际在市净率、市现率、市销率、EV/EBITDA 等倍数方面,与同类可比企业均处于相同数量级,而市盈率则相差巨大。市盈率为行业中值的3.55 倍。结合前文介绍,中芯国际退市前的市净率为0.56,市盈率45.81,市净率破净,市盈率处于相对同一数量级估值水平。联华电子与中芯国际在产能规模、营业利润、制程工艺、技术水平方面较为接近,在美股上市的联华电子与台积电对比,市盈率为26.07,与台积电接近;市净率仅为1.79,仅为台积电的约1/4。可见,美股市场对企业估值的相对倍数,更趋向于市盈率,而对市净率的参考权重较低。

表5 中芯国际与同类企业的估值倍数比较

中芯国际作为中国大陆的晶圆代工龙头企业,在国内核心地位显著,长期成长空间对标台积电,且盈利能力有持续上升空间,因此A 股市场给予中芯国际的估值倍数中,市净率相近。中芯国际市净率为6.9倍,台积电为7.05 倍。中芯国际与华润微在市净率上与美股龙头企业相近。由此可知,A 股市场给予中芯国际和华润微的估值,更倾向于以市净率为基准。

综上所述,以中芯国际为代表的半导体龙头企业市值,美国资本市场更倾向于投资回报率的市盈率估值,A 股市场更倾向于对标台积电的市净率估值。研究发现,除了中美资本市场的估值方法差异外,中芯国际公司的盈利能力和技术能力在回归A股以后呈现大幅提升,极大促进了中芯国际回A 股后的估值提升。

2.中芯国际自身价值的提高

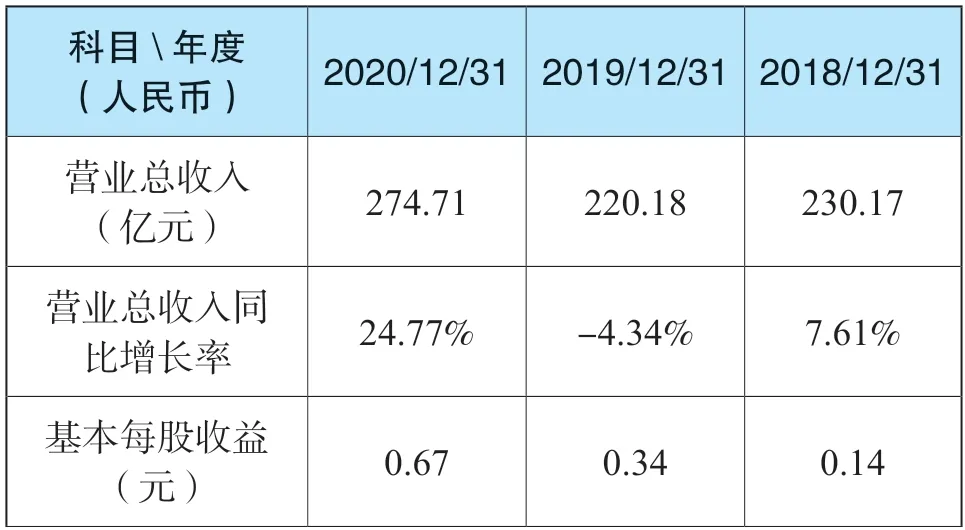

(1)盈利能力大幅提升

首先得益于中芯国际内部经营管理水平和盈利能力的显著提升。根据2017-2019 年的财务数据,中芯国际的年度营业收入情况增势喜人,净利润与每股收益均呈现快速上涨的趋势,同时其销售毛利率控制在丰厚水平,使得企业的销售净利率与净资产收益率逐年提高。中芯国际盈利能力的强势表现使得投资者对其抱有乐观的投资预期,企业市值也因此而快速上升。

表6 中芯国际财务主要指标

续表

续表

其次,得益于芯片行业的周期性发展规律,芯片行业整体保持高速增长。据半导体设备与材料协会(SEMI)披露,由于 IT 巨头的数据中心投资减少,晶圆市场自2018 年下半年至2019 年一直保持负增长态势,晶圆价格持续走低。但从2019 年底开始,我国快速全面启动5G 手机的量产计划,同时美国IT 巨头面向超大型数据中心的投资也在加速,全球芯片行业回暖状态显著。

中芯国际在2020 年的毛利率快速增长。根据该公司2020 年半年报,毛利由上半年的21.35 亿元,增加44.9%至当前的30.93 亿元。其中,销售晶圆的平均售价(收入除以总销售晶圆数量)增加至4631元/片。对应销售毛利率由2019 年的20.83%,恢复至23.50%。对比同类可比企业,平均毛利率水平约21.53%,中芯国际毛利率为23.79%,发展状态良好(见表7)。

表7 中芯国际及同类企业近三年毛利率比较

(2)技术发展紧跟时代

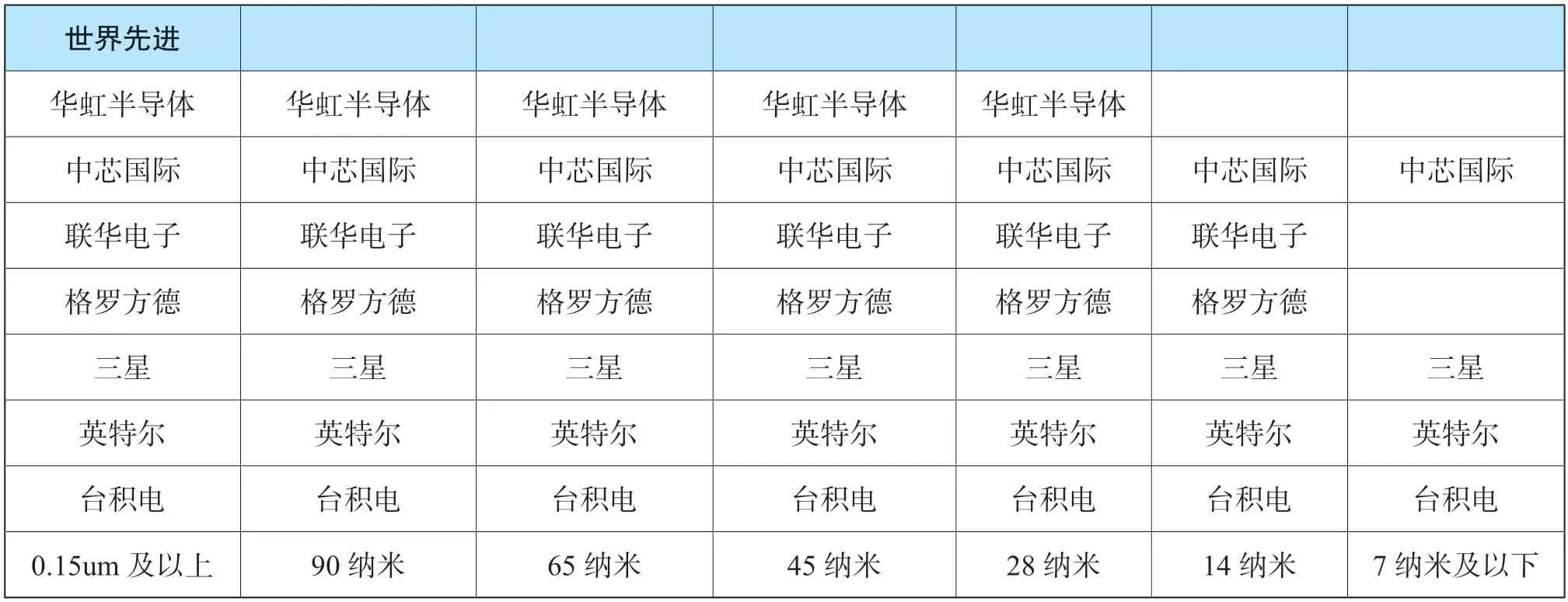

晶圆代工厂按照技术可分为三个梯队。台积电掌握5 纳米,核心工艺世界第一,为第一梯队。三星、Intel,掌握了7 纳米或10 纳米的高端制程量产技术,为第二梯队。第三梯队主要有格罗方德(Global Foundries)、联电(UMC)和中芯国际公司。

全球主要晶圆代工厂对应的关键工艺节点及其行业地位如表8 所示。

表8 晶圆制造行业各厂商的工艺节点能力

续表

中芯国际在实现14 纳米FinFET 量产后,第二代FinFET 技术进入客户导入阶段。当第二代FinFET 技术量产后,中芯国际有望迈入第二甚至第一梯队。在半导体行业的制程工艺方面,中芯国际的纯晶圆代工产能已位列全球第二。

除了拥有产品竞争优势外,中芯国际也具备参与全球芯片技术竞赛的潜力。在研发投入方面,2017-2019 年,中芯国际的研发费用占营业收入比例为22%,研发投入比例远大于台积电(9%)、联华电子(8%)等同行企业,研发费用额已经仅次于台积电;在资本性支出方面,2017-2019 年,中芯国际的资本性支出额巨大,年均达133.9 亿元,计入租赁而未计入资产负债表的资本性支出,近三年年均资本性支出约231.77 亿元(见表9)。

表9 中芯国际及同类公司研发费用投入情况(单位:亿元人民币)

中芯国际持续多年的高研发投入与资本性支出,使其逐步实现技术积累和工艺突破,追赶行业领先企业。2018 年以后,中芯国际的资本性支出开始领先于格罗方德、联华电子,仅次于台积电。2019 年,中芯国际的14 纳米制程工艺正式投入量产,进一步缩小了与世界最先进的制程工艺之间的差距(见表10)。

表10 中芯国际的资本性支出情况(单位:亿元人民币)

在持续增加资本性支出后,台积电突破了5 纳米工艺,中芯国际突破了FinFET 工艺,即将量产7纳米等效的N+1(“N+1”指第二代FinFET,已完成流片,进入客户送样阶段)。如果中芯国际的“N+1”工艺继续实现突破,那么中芯国际将获得3-5 年的技术红利期,极大增强了资本市场对其发展潜力的预期。

(3)潜在市场范围广阔

全球集成电路行业2019 年的销售额达2.74 万亿元人民币,2012-2019 年的年均增速约6.56%。中国市场2019 年销售额为7562.3 亿元人民币,对应年均增速约18.63%。中国占全球市场销售额比率,从2012 年的13.34%,提升至2019 年的27.60%,国内市场需求增速远超全球平均水平,全球占比快速提高。

2018 年,中国大陆集成电路行业进口额达2.12万亿元,是当年进口金额最高的行业。同期,中国大陆集成电路产业的出口额为5745 亿元,贸易逆差达1.54 万亿元,进口额为出口额的达3.69 倍。由上可知,中国大陆的集成电路市场存在供不应求的状态。目前中国大陆集成电路产业,国内生产仅能满足国内需求的26.3%。国内供应缺口主要为中高端芯片,一方面受限于产能,另一方面受限于技术工艺的不足。

中国大陆的集成电路销售额增速远快于全球增速,且国内市场需求有较大的缺口。在国家倡导的国际国内“双循环”指导思想下,该缺口为国产晶圆制造厂提供了广阔的潜在市场。在中芯国际2017-2019 年的营业收入中,来自中国大陆及香港地区的占比之和为47.26%、59.09%、59.39%,即中芯国际近60%的业务来自中国市场。随着中国集成电路产业的发展,中芯国际将从中国集成电路产业快速发展的超大规模市场红利中获得更大的增长空间。

五、结论与启示

本文通过案例研究法和比较分析法,剖析了中芯国际公司在中美两地资本市场的企业价值差异,探索背后的深层机理。对于中芯国际公司在中美资本市场的估值差异,本文认为主要原因有三点:

第一,中芯国际在回归A 股后,企业自身盈利能力和市场价值实现了大幅提高,技术突破与产能规模扩张,使得中芯国际逐步迈向全球晶圆代工产业的第一梯队,增强了投资者的预期。

第二,中芯国际所在的半导体芯片设计与制造行业,在中美两国所处产业生命周期的阶段存在显著差异。中芯国际在美国属于成熟产业的中部企业,但在中国是处于战略性新兴产业崛起地位的龙头企业,带动了我国半导体产业的核心技术突破和整体产业发展,形成了技术领先带来的超额溢价。

第三,中美资本市场的估值体系差异,以及中芯国际在芯片产业上游的稀缺性、核心技术能力及盈利能力的提高,形成了中芯国际在A 股市场估值的综合溢价。

研究还发现:并非所有中概股企业都能获得估值溢价和财富效应。中芯国际回归A 股后的估值增长了14.35 倍,或将引发更多的中概股企业回归浪潮。在回归A 股的中概股企业中,例如分众传媒、巨人网络、完美世界、迈瑞医疗、药明康德、360 等,回归后仍能保持较高溢价的,仅有迈瑞医疗和药明康德两家。总体而言,市场规模潜力大、技术创新能力领先、市场投资壁垒较高的企业,才有可能获得国内资本市场的认可与溢价。

本文对中芯国际公司的研究结论,对我国半导体产业的股权投资和价值管理具有重要的启示:1.半导体产业在中美发展阶段不同,导致中美资本市场对半导体企业的估值方法形成差异,同样可类比研究生物医药、新材料、新能源汽车等产业。2.本文对比分析了A 股与美股资本市场对企业价值的主要评估方法,剖析中美估值逻辑的差异,有助于股权投资行业对拟投项目的估值更合理、预期收益率更客观。3.企业价值评估,既与资本市场的流动性、投资者结构、供需关系相关,也与企业的财务绩效、生命周期、成长性等因素紧密相关,企业管理者和投资者有必要从更多层次全方位评估企业的内在价值,才能全面提升企业价值创造和价值管理的水平。

需要说明的是,本文对中美贸易持续摩擦的后续影响评估不足。美国对中国科技企业持续施加的“卡脖子”影响,从对中国龙头企业的打压,如华为、中兴、大疆等企业,延续到对中芯国际及其他芯片企业,形成对中芯国际后续上市交易情况的影响,或将导致中芯国际估值大幅下挫。本文认为,以中芯国际为案例对象,分析中美资本市场的估值逻辑差异,将为中国股权投资市场的完善、中概股企业回归后的价值管理,提供一定参考意义。