栽培密度对辽粳1402 病害、光合特性和产量的影响分析

2022-12-24李建国解文孝

李建国,解文孝

(辽宁省水稻研究所,辽宁 沈阳 110000)

水稻是我国主要粮食作物之一,对保障粮食安全和促进经济建设具有举足轻重的作用[1]。水稻自身条件和外界环境综合决定着水稻的产量及品质,其中栽培密度是调控水稻生长发育与群体结构的一项重要措施[2]。不同种植密度下,水稻的群体特征情况有很大的区别,种植密度增加,可以降低叶片SPAD 值[3-4],增加病害发生概率,导致穗部结构失调,还会引起倒伏、减产[5-7],适当的栽培密度可以改善田间环境的通透性和稳定产量[8]。韦叶娜等(2018)[9]研究了栽培密度对不同穗型水稻产量造成的不同影响,弯曲穗型水稻(R498)不适宜过度密植及稀植,直立穗型水稻(R499)可适当密植。马亮等(2018)[10]研究表明,通过适当降低栽培密度可以调控辽粳212 稻瘟病和纹枯病的发生,并提高辽粳212 的产量。因此,加强水稻品种栽培密度研究,对提高水稻产量和控制病害尤为重要。

辽粳1402 是辽宁省水稻研究所于2009 年以盐粳456 为母本、L401 为父本,2018 年通过辽宁省农作物品种审定委员会审定的水稻新品种。本研究设置了5个密度梯度,分析不同栽培密度对辽粳1402 的光合特性和产量等的影响,为辽粳1402 推广提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验材料为辽粳1402,由辽宁省水稻研究所育成并保存。

1.2 试验设计

试验地点为辽宁省大石桥市沟沿镇后刘村。试验设置5 个栽培密度处理,分别为30 cm×10 cm(N1)、30 cm×13.33 cm(N2)、30 cm×16.67 cm(N3)、30 cm×20 cm(N4)、30 cm×23.33 cm(N5)。2021 年4月22 日播种,5 月29 日移栽,每穴3 棵苗。每个处理设置3 次重复,每个重复面积为100 m2,移栽15 d 后每隔7 d 进行一次分蘖调查,齐穗期用SPAD-502 型叶绿素仪测定剑叶叶绿素含量(SPAD 值)、利用LI-6400 便携式光合仪测定叶片光合性状。10 月10 日收获,自然风干后测定产量构成因素(结实率、千粒重、实粒数和有效穗数),同时测定稻米加工品质(糙米率、精米率和整精米率)和食味品质(蛋白质含量、直链淀粉含量等)。

1.3 病害调查

病害主要调查纹枯病,分蘖盛期开始每隔10 d 调查一次纹枯病发生情况,调查依据《农药田间药效试验准则》(GB/T 17980.20—2000)标准,采用5 点调查法,每点取相连20 穴,记录病害发生初始期、总株数、病株数和病级数,并计算发病率和病情指数。

1.4 数据处理

试验数据用Microsoft Excel 2007 软件进行分析。

2 结果与分析

2.1 栽培密度对辽粳1402 分蘖动态的影响

调查辽粳1402 各处理的分蘖动态可知,N1、N2 和N3 的每穴最高分蘖数出现在7 月7 日,N4 和N5 的每穴最高分蘖数出现在7 月14 日。与N1 的每穴最高分蘖数相比,N2 处理每穴最高分蘖数增加了39.79%,N3处理每穴最高分蘖数增加了50.77%,N4 处理每穴最高分蘖数增加了88.46%,N5 处理每穴最高分蘖数增加了92.09%。这说明,降低栽植密度促进了辽粳1402生殖生长。

由于栽植密度和每穴分蘖数的不同,每公顷平均茎蘖数也不同,最多的是N2,达到22.32 万个/hm2;其次是N4,达到21.79 万个/hm2。

2.2 栽培密度对辽粳1402 齐穗期叶片光合生理指标的影响

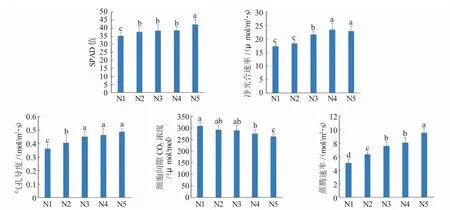

测定辽粳1402 齐穗期不同处理的SPAD 值、净光合速率、气孔导度、细胞间隙CO2浓度和蒸腾速率,结果见图1。降低栽培密度显著增加了辽粳1402 剑叶SPAD 值、气孔导度和蒸腾速率,降低了细胞间隙CO2浓度。

图1 不同栽培密度处理下辽粳1402 叶片光合特性参数

与N1 相比,N2 的SPAD 值、气孔导度和蒸腾速率显著增加了6.75%、11.88%和25.15%;N3 的SPAD值、气孔导度和蒸腾速率增加了8.85%、24.31%、48.92%;N4 的SPAD 值、气孔导度和蒸腾速率显著增加了9.50%、27.90%和58.35%;N5 的SPAD 值、气孔导度和蒸腾速率显著增加了19.59%、35.25%和87.43%。N5 的细胞间隙CO2浓度显著降低了14.71%,N4 的细胞间隙CO2浓度降低了10.92%。

2.3 栽培密度对辽粳1402 纹枯病发生的影响

7 月19 日、7 月29 日和8 月8 日对辽粳1402 纹枯病发生情况进行调查可知,随着生育进程,辽粳1402 的纹枯病发病率和病情指数逐渐增加;随着栽培密度增加,纹枯病发病率逐渐增加。8 月8 日N1 的纹枯病发病率和病情指数最高,分别为91.67%和40.74。N5 纹枯病发病率和病情指数最低,分别为34.41%和5.26。N4 和N5 的3 次调查的病情指数均在10 以下,最高发病病级均为3 级。与N1 相比,N4 和N5 的纹枯病发病率显著降低了47.73%和62.46%,病情指数显著降低了77.84%和87.09%。这说明,降低栽培密度可以在一定程度上延迟纹枯病发病时间,降低发病率和病情指数。

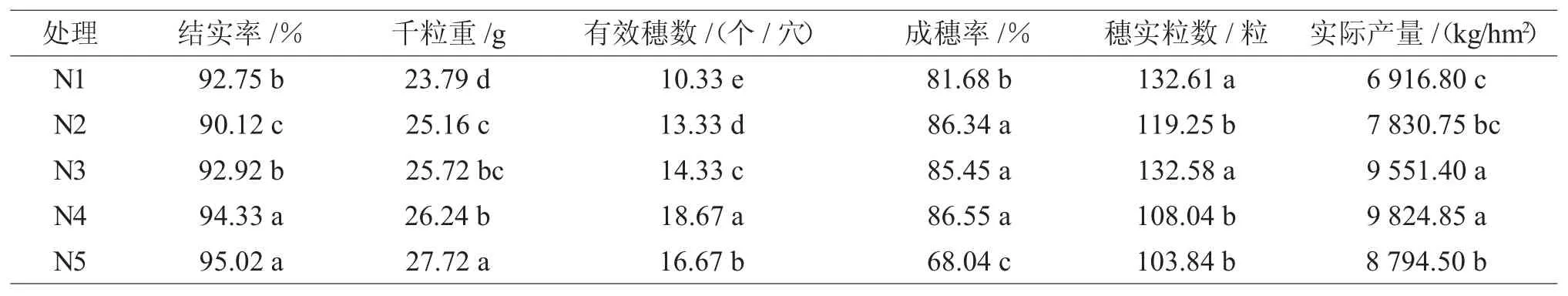

2.4 栽培密度对辽粳1402 产量构成因素的影响

对辽粳1402 产量构成因素进行测定,由表1 可知,随着栽培密度增加千粒重逐渐降低,与N1 相比,N2 处理的千粒重显著增加了5.77%,N3 处理的千粒重显著增加了8.09%,N4 处理的千粒重显著增加了10.30%,N5 处理的千粒重显著增加了16.52%。结实率最高的为N5,达到95.02%,与N1 相比,显著增加了2.45%;其次是N4,结实率为94.33%;最少的为N2,结实率仅为90.12%。有效穗数最高为N4,为18.67 个/穴,与N1 相比增加了80.74%;其次是N5,为16.67 个/穴;最少的为N1,仅10.33 个/穴。成穗率最高为N4,达到86.55%;其次是N3;最少的为N5,仅为68.04%。产量大小顺序依次是N4、N3、N5、N2、N1。N4 和N3 之间没有显著差异。

表1 不同栽培密度对辽粳1402 产量构成因素的影响

2.5 栽培密度对辽粳1402 稻米品质的影响

测定辽粳1402 不同处理的加工品质和食味品质,结果见表2。不同处理之间糙米率、精米率和整精米率存在显著的规律变化,随着栽培密度降低,糙米率、精米率和整精米率逐渐增加,N4 和N5 糙米率和精米率没有显著差异。N5 的糙米率最高,达到83.21%;其次是N4,达到82.86%。这说明,增加栽培密度降低了辽粳1402 的加工品质。

表2 不同氮肥施用量对辽粳1540 碾磨品质和食味品质的影响

随着栽培密度增加,垩白粒率、蛋白质含量和直链淀粉含量逐渐增加,N5 的垩白粒率、直链淀粉含量最低,分别为5.31%、16.70%,比N1 的垩白粒率、直链淀粉含量降低了44.22%、9.29%;其次是N4,比N1 的垩白粒率、直链淀粉含量降低了44.85%、8.58%。这说明,随着栽培密度增加,显著降低了辽粳1402 的食味品质。

3 讨论与结论

作物叶片的光合碳同化与作物的产量息息相关,不同的光环境会影响叶片的光合特性。杨伟清(2021)研究不同栽培密度与叶面肥喷施浓度对水稻叶片光系统Ⅱ荧光参数及SPAD 值的影响,结果表明,利用不同处理下的水稻叶片的光合特性,可以为筛选合理的水稻栽培措施提供依据。SPAD 值与作物氮素营养水平具有一定的相关性,随着水稻种植密度增加,其叶片SPAD 值逐渐递减。本研究也得到类似结论,随着栽培密度增加,辽粳1402 叶片的SPAD 值逐渐降低。庄文锋等(2014)利用不同穗型水稻品种材料设计肥密随机区组栽培试验发现,合理稀植及氮肥后移可促进水稻叶片光合特性。本研究结果表明,不同栽培密度对辽粳1402 的光合速率和产量存在显著的影响,在N4 处理(30 cm×20 cm)下可以达到最高净光合速率和最高产量。

合理的栽培密度可以调控水稻群体结构,增强光合作用,提高水稻产量。万开军等(2019)分析了栽培密度对水稻产量的影响,发现栽培密度是影响水稻高产的重要因素,水稻产量随着栽培密度的增加而提高,当栽培密度越过一定界限后,产量出现下降趋势,不同水稻品种最佳栽培密度存在差异。田广丽等(2018)研究了氮素及栽培密度对水稻分蘖动态的影响,高栽培密度更利于高产水稻群体的建立。本研究也有类似结论,N2 处理(30 cm×13.33 cm)下辽粳1402 的分蘖数最高,由于本研究的氮肥水平一定,无法满足更多的分蘖进行营养生长,使N2 的成穗率降低,而在N4 处理(30 cm×20 cm)下可以达到最高的成穗率,产量也稍高于N3 处理(30 cm×16.67 cm)。综合不同处理辽粳1402 的病害发生情况、产量和品质相关因素,本研究认为,辽粳1402 是偏喜稀植的品种,其最适栽培密度是30 cm×20 cm。