智慧社区育儿女性的积极体验与设计应用研究

2022-12-23李杨闫晓虹

李杨,闫晓虹

智慧社区育儿女性的积极体验与设计应用研究

李杨,闫晓虹

(天津理工大学,天津 300384)

以智慧社区作为研究场域和设计实践平台,以育儿女性为研究群体,探索智慧社区下育儿女性的幸福感需求研究和积极体验设计服务,建立线下智慧社区服务空间与线上网络应用的配套服务系统。以文献调查、问卷调查、目标对象深度访谈、行为观察和事件体验地图,整合育儿女性的心理变化特点、现存社区幸福感需求矛盾以及新型智慧社区为其带来的生活影响和技术支撑,将针对性的幸福感需求、智慧社区属性和积极体验设计要素进行结合创新,形成一套关于育儿女性的幸福社区实现体系,并以局部的设计实践进行初步的尝试。总结现有研究内容、用户喜好和设计实践,得出智慧社区建设中关于育儿女性群体的幸福感需求内容和积极体验设计要素。

智慧社区;育儿女性;主观幸福感;积极体验;服务设计

智慧社区(Smart Community)的研究和发展在近年来成为国家建设和实现全民福祉的重点内容,其旨在利用互联网物联网等高新技术对社会资源和社区居民生活需求进行高效整合、高度满足[1]。在已有的智慧社区发展之中,国内研究逐渐注重从社区居民本位出发,从不同范畴和不同方面满足社区常住居民的物质和精神双重需求,其中育儿女性作为智慧社区的特殊居民之一,其自身与社区生活的绑定性较强,在社区中的停留时间也较长,生活活动轨迹较为单一且固定,因此通过基于智慧社区之上的设计研究和设计实践,对育儿女性幸福感需求进行探索,建设幸福感充盈的社区生活,提供情感宣泄和交流的积极体验生活模式,为育儿女性带来长久的身心健康,奠定社区生活的幸福基调。

1 智慧社区建设与育儿女性特殊需求概况

智慧社区的概念起源于国外,其建设意义为完善智慧城市的基础单元部分并做好城市治理的“最后一公里”[2],对于智慧城市的目标建成来说,智慧社区是其建设开发和稳固的前提基础。21世纪初,智慧社区的概念传入我国,并随即开始了对智慧社区的中国化、本土化研究[3]。但就国内目前发展形势来看,相比于快速的经济增长速度、人民生活方式迭代以及科学技术在日常生活中的渗透性,智慧社区的理论研究和实际建设仍不够成熟全面。一些深层次的问题和矛盾也逐一浮出水面,这类问题影响智慧社区在国内的整体发展方向,也影响社区居民对于智慧生活和幸福社区的感知评价。首先体现为:智慧服务目的模糊,群众参与使用度未达预期,智慧社区的建设不完善,社区功能实现不全面等情况。居民对于智慧社区的概念理解度、环境评价度、服务参与度和认可度参差不齐,这一系列问题最终造成智慧社区实际建设的低效化。其次体现为:智慧社区供给与社区居民需求之间存在误差甚至断裂,部分智慧社区过于注重高新技术的运用和商业化利益追求,并没有进行全面的用户需求调研和建设意见采纳的前提工作,以至于居民对于社区频繁推出的服务项目和社区活动感到陌生和无感。最后体现为:隐含于社区全民化背后的小部分特殊群体的生活需求被漠视,老年人、育儿女性等群体对于社区生活的依赖性最强,但最终呈现的智慧社区功能建设和需求满足并不能完全与其对接,社区所提供的设施服务、娱乐活动没有考虑到特殊群体的身心特点,导致此类居民群体无法参与和融入,因此整体造成特殊群体的社区生活需求和生活幸福感缺失现象[4]。

1.1 智慧社区中育儿女性需求满足情况

育儿女性作为社区生活中的特殊群体之一,所接收到的社区信息和社区活动呈现过度商业化、大众化的特点,即使有社区组织社区活动,其服务人群也是全体居民,部分实际活动并不适合育儿女性参加。并且在已有的智慧社区特殊群体关怀研究中,大部分研究力量较多集中于老年人群体。从相关文献检索和关键词梳理之中发现,对于育儿女性智慧社区的针对性研究相对匮乏,其原因在于:第一,育儿女性的生理特殊性和需求特殊性对比普通居民来说并不明显;第二,育儿女性生活和工作能力在生育子女后并没有出现大幅降低;第三,育儿女性在生育子女后的自我关怀能力和活动独立性下降不明显,并没有出现水平骤降的现象,即使出现,也能够在短时间内恢复到正常水平,因此较少需要社会社区进行持续的介入和帮扶工作。以上三种原因导致育儿女性并未成为常规意义上的“社会弱势群体”,因此其生活需求的特殊性往往难以得到普遍关注[5]。

1.2 智慧社区中育儿女性的生活需求满足条件

智慧社区的建设特点和发展结构能够将社会资源进行集约式的发展,对于育儿女性生活来说,以社区生活为主要活动场域,依托智慧社区服务,能够确保其在有限的活动范围和精力关注方面,近距离地解决生活问题和育儿问题。例如将社区周边的医疗、教育和家政服务等方面进行智慧型管理和科技融入,相比于传统建设来说,智慧社区建设能够提供给育儿女性更加便捷和安全幸福的生活环境。智慧社区的“智慧”不仅强调科学技术一类的智能设备和管理要素,“慧”在中国古代中寓意着美好、和谐和人本的思想,能够在传统社区发展之上更多地关注用户心理的微观需求,带给社区居民高层次的幸福满足。在智慧社区中进行人群分类和具体研究也是梳理当下发展方向和优化实践结果的必要步骤,如果仍以宏观的、大致的、同质化的视角和手段进行发展创新,将会难以到达问题根本,也会降低智慧社区的建设速度和建设质量。

1.3 智慧社区中满足育儿女性幸福感需求的必要性

在社会发展和女性工作能力、工作要求不断攀升下,女性群体不论是在生活还是工作中经常会受到不公平待遇,因此对于女性社会角色重要度和生活关怀度的提升逐渐成为新一代的人权呼吁和重点的倡导工作。21世纪以来,女性生理保健和心理情感研究理论实践工作呈现大幅增长现象。社会逐渐认识到女性群体的权力尊重和生活工作保护的重要性。因此在社区生活中,利用智慧社区服务设计满足育儿女性的生活需求便成为一件锦上添花的推动工作。除此之外,将积极心理学分支——积极体验设计置于具体的用户行为研究和设计实践当中,不仅可以夯实育儿女性的社区生活方式变革效果、打破已有的发展桎梏,同时可以将设计效益和用户幸福感以长久的时间保持、未来式的视角进行发展,进而在整体上推动全民福祉和全民幸福工作[6]。

2 育儿女性身心特点与幸福感感知

在研究中,对育儿女性进行更高层次的细分,以20~35岁和子女年龄1~6岁的女性群体作为研究分析的主要对象和设计目标用户,并将该阶段视为女性幸福感塑造的关键黄金时期,原因在于此年龄段的女性承担的社会角色最多且最丰富,相应来自于工作生活中的责任和压力也最大,该阶段女性群体的子女大多是学龄前儿童,需要母亲的大量陪伴和心血付出,处于这一人生阶段的女性面临着工作养家与脱产带娃的艰难选择、担任新手妈妈的懵懂、未知压力、家庭长辈对于养育子女的介入和观念分歧等。在日常生活中该女性群体的活动轨迹也相对稳定单一,活动区域因养育责任和生活压力进一步受限。女性在这时极容易出现身心健康问题,进而自身对幸福的主观感受力往往也很不稳定,容易受情绪的干扰。因此,该阶段女性群体需要耐心地被聆听、被给予温暖的心灵关怀和交流放松活动,从而保证这一阶段的生活品质和幸福感的获取。在这一阶段过后,女性群体随时间和育儿经验的积累会出现心理情感相对放松、多重压力随即递减、重新进行自我审视和生活规划等良好转变。但也有部分女性因为在黄金时期出现负面心理问题和生理疾病,以及大量的生活和育儿压力未被及时解决和排解,对后续生活造成了不可逆的消极影响和身心伤害。

2.1 青年女性特有的幸福敏锐度

青年是人生中的黄金时期,在青年时代,女性的智力水平达到人生的巅峰期,对于周围事物的接纳、微妙感知和学习模仿反应能力也最为敏锐迅速,在这一阶段,女性先赋性的抽象逻辑思维能力也出现由经验型向理论型的急剧转变。她们开始重新审视周围的事物,接纳真实的自我,更加注重从实际出发进行理论知识学习[7],并且更加偏向独立性思考,善于总结现状,形成一套有自我特色的人生观、价值观和幸福观。最后初为人母的身体雌性激素分泌变化和母亲角色加持也给予了女性更加强烈的感性情感冲击和宣泄欲望,而由感性情感触发下的创造思维能力和创造想象能力也加强了其对于生活幸福的憧憬和追求。因此,在这一阶段青年女性对于周遭事物所带来的心理感受也最为敏锐、幸福感的追求也最为迫切[8]。

2.2 育儿女性幸福感与积极体验设计

幸福感由客观幸福感和主观幸福感组成[9],前者侧重客观物质水平的供给满意度和价值评判,主要受物质生活水平、经济水平影响。后者侧重于在物质基础之上的意识形态层面,强调精神世界的富足和安康,对于主观幸福感的塑造一部分由自身的性格、价值观和人生追求所决定,一部分来源于外界所带来的刺激和影响,在外界刺激中又可以细分出整体的生活满意度和具体生活领域的满意度评价[10]。在设计活动中,能够利用具体的产品案例和目标人群研究将幸福感的获取进行进一步锁定和落实,例如Desmet[11]等学者提出了在主观幸福感的基础上发展积极体验设计,即通过制定相关设计准则和评价准则来提升用户的主观幸福感,其研究成果推动了在设计学科中对于幸福感的描述和实现。

2.3 育儿女性幸福感需求内容

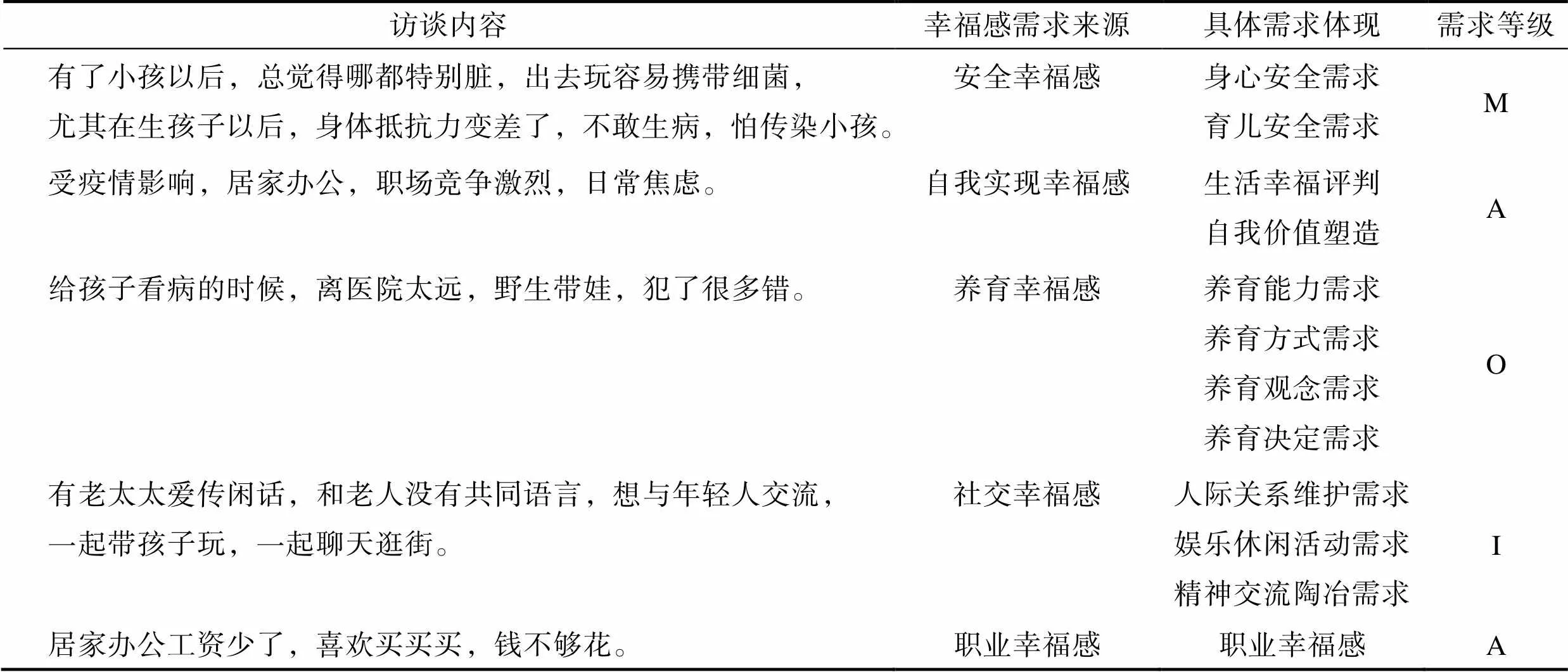

学者刘晓霞[12]在关于城市女性群体主观幸福感的传统研究中指出:身体健康状况、年龄、婚姻状况、学历、收入状况等自身条件价值成为女性自身幸福感的内部来源,而外界社会所带来的工作认可、学习提升、人际交往、休闲娱乐等活动成为幸福感的外部来源。育儿女性中的幸福感来源和影响因素相比较城市女性,存在部分重合、部分比重变化和部分新生的差别关系。养育子女的责任、家庭成员的新增以及新的母亲角色为女性带来了幸福感的拓充和影响,在女性群体主观幸福感获取的基础上,育儿女性感知幸福感的能力进一步提升,幸福感追求的欲望也进一步加大,通过相关文献和调研数据分析,将育儿女性的幸福感来源大致划分为:安全幸福感、养育幸福感、职业幸福感、社交幸福感、自我实现幸福感。安全幸福感来自于育儿女性的身心安全和育儿安全,养育幸福感进一步体现为女性有养育幼儿的能力和养育方式/观念的决定权、主导权,职业幸福感在职业女性和脱产家庭主妇身上的体现并不相同,对于职业女性而言,如何在带娃的同时将工作做好成为职业幸福感的决定因素,而对于全职主妇来说,未来就业的可能性和职业技能的具备成为其考虑的重点内容,社交幸福感体现在育儿女性对于身边所有日常人际关系的维护、娱乐休闲活动的参与行为、社交中的精神交流和自我陶冶等方面,自我实现幸福感是前几种幸福感的总和[13],内容包含所有幸福感分支的实现质量,除此之外还涉及自我人格塑造、生活品质和生活幸福状况评判,见表1。

表1 育儿女性幸福感来源

Tab.1 Sources of well-being of parenting women

3 智慧社区中育儿女性幸福感需求分析

幸福感需求内容梳理后,研究进入育儿女性在实际社区生活关于幸福感需求的系列调查之中。在宏观的幸福感理论研究之上利用发放回收和分析问卷调查、入户深度访谈和访谈数据编码、行为观察和绘制事件体验地图得出育儿女性社区生活幸福矛盾和愿景,构建相关积极体验设计要素从而指导设计实践。

3.1 问卷调查数据分析

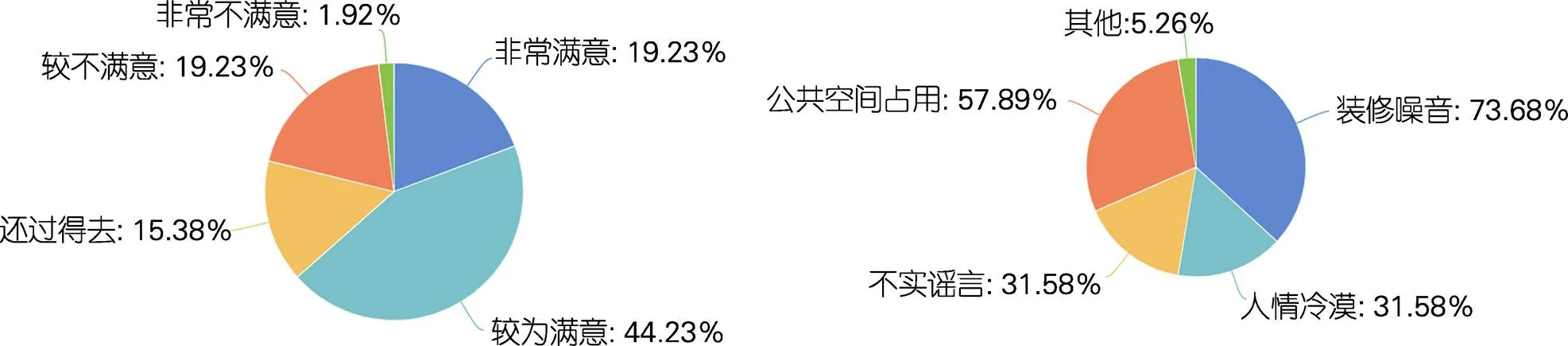

以育儿女性幸福感现状为调研目标,设计调查问卷,问卷调查的内容包括目标人群基本信息、居民日常行为、幸福感现状、社区需求满意度。问卷共发出172份,回收172份,均为有效问卷。以社区生活的安全幸福感调研内容为例,研究发现在目标人群对现有社区环境舒适度的满意程度中,非常满意不足占20%,较为满意不足占50%;而影响现有社区环境舒适度的关键因素为装修噪音和公共空间占用,见图1。

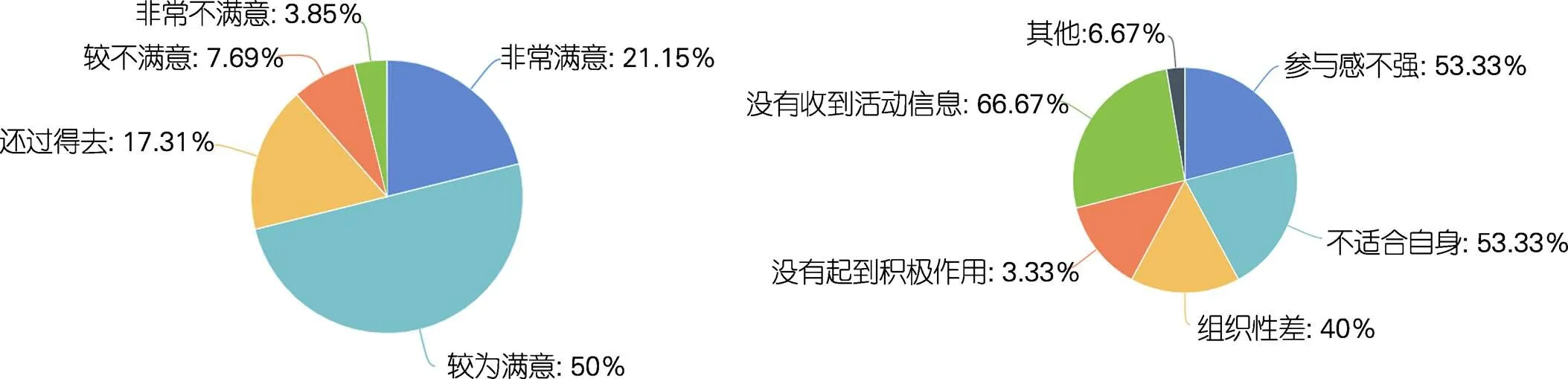

以社区生活的社交幸福感调研内容为例,进行调查中发现:大约一半的育儿女性对于现有的社区活动持不满意态度;对于社区活动的不满,原因主要集中在没有收到活动信息、参与感不强和不适合自身三个选项上,见图2。

图1 以安全幸福感为例的问卷调查回答内容

图2 以社交幸福感为例的问卷调查回答内容

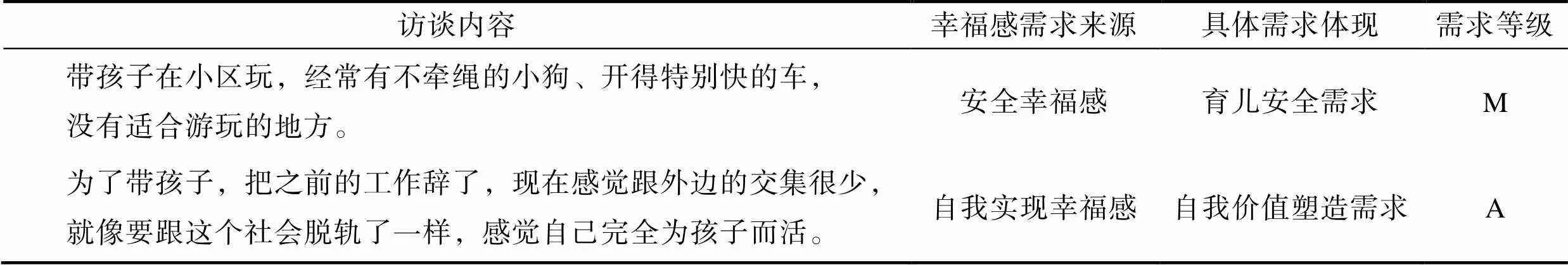

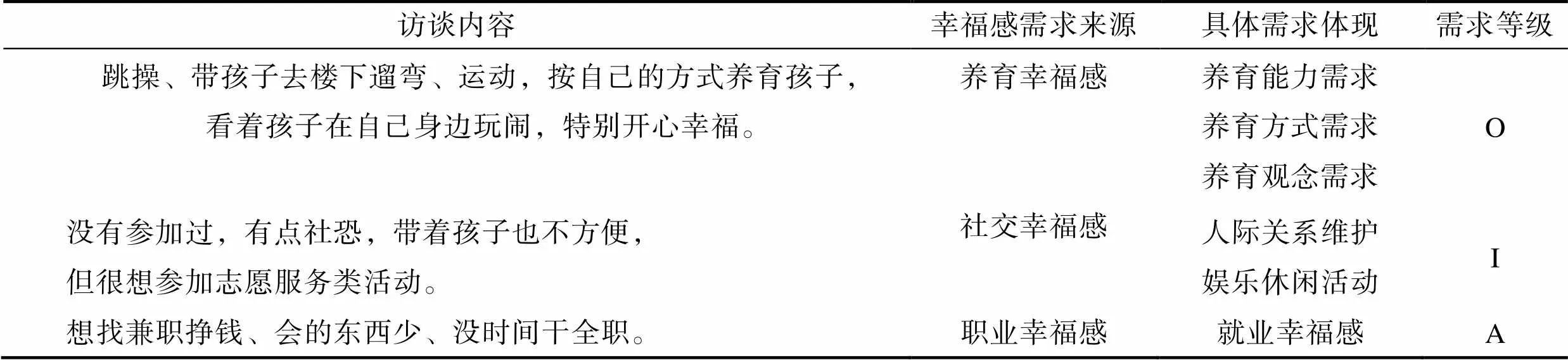

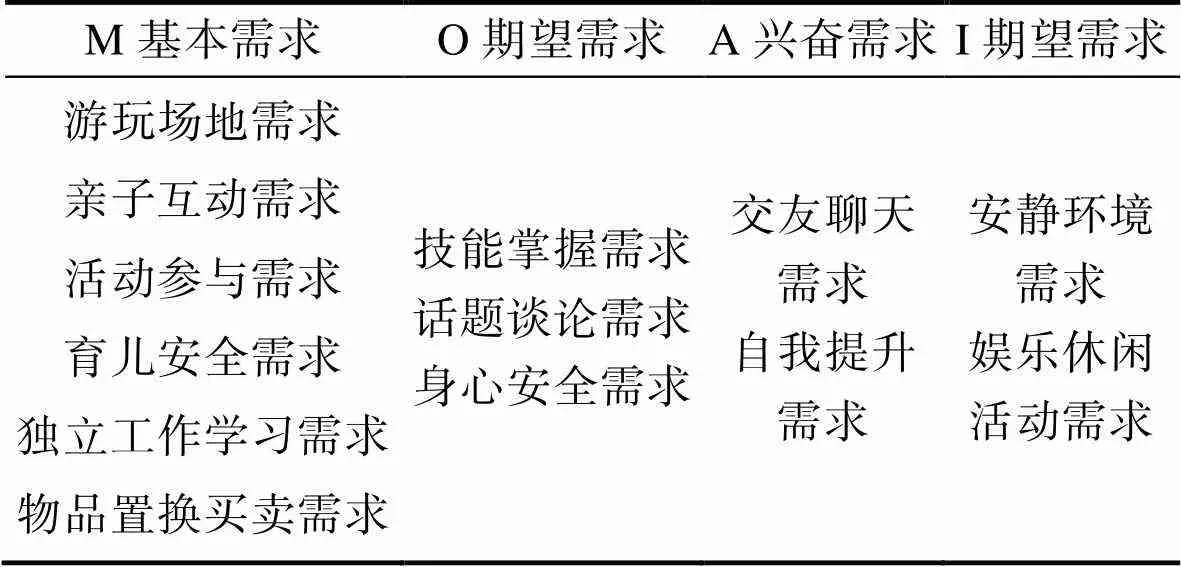

3.2 深度访谈数据分析

在深度访谈环节当中,跟随育儿女性入户,并邀请其接受访谈,将访谈进行记录、分析和逐级编码,梳理得出育儿女性幸福感具体需求,并利用Kano评价表将需求进行分类和排序,见表2—3。其中M代表必备需求,必备需求对应着体验服务中的基础性需求,如忽略这一需求的实现,用户对于体验服务的满意度会降低,优化也不会提高相应的满意度,O代表期望需求,期望需求对应着体验服务中用户希望被满足的需求,如忽略这一需求,用户对体验服务的满意则会降低,相反满足就会增加整体的满意度,A代表魅力需求,在体验服务中,这类需求未被满足不会影响到体验服务的整体满意度,一旦满足,整体满意度就会大幅提升,I代表无差异需求,这类需求不论是否被满足都不会较大地影响到整体满意度的变化,R代表反向需求,这类需求满足相反会降低整体满意度。

表2 用户1访谈编码与需求等级评价

Tab.2 User 1 interview code and needs rating evaluation

续表

表3 用户2访谈编码与需求等级评价

Tab.3 User 2 interview code and needs rating evaluation

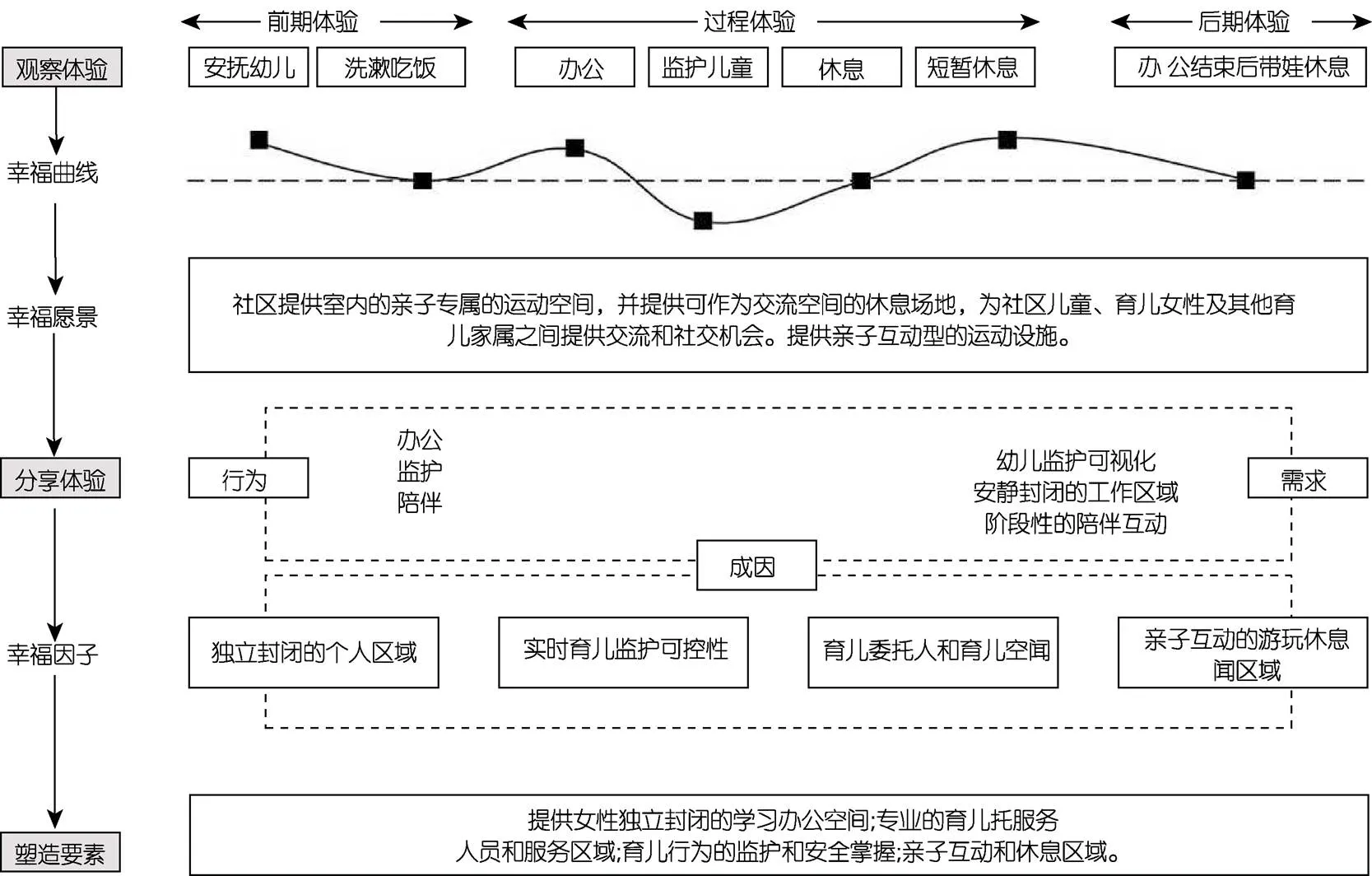

3.3 用户事件体验地图数据绘制分析

在行为观察和事件体验地图中,针对育儿女性居家办公这一事件进行研究,见图3。通过幸福情绪的起伏变化引出这一事件中育儿女性的生活痛点和幸福愿景,即渴望拥有一个进行独立学习工作且同时监护幼儿的活动空间,这一方面体现了育儿女性对于自我实现幸福感和职业幸福感的注重和追求。

3.4 智慧社区下调研需求总结与评级

对通过问卷调查、深度访谈、行为观察和事件体验地图得来的所有信息进行梳理,总结出以下育儿女性在智慧社区下的具体幸福感需求,见表4。同时挖掘智慧社区中能够支撑设计实践的特性:社区生活的安全性,即在社区中,通过智能安防系统,对于育儿女性的人身安全进行基本保护和保障工作;社区生活的技能给予性,即在智慧社区的开发过程中,能够为育儿女性提供网络学习交流平台和实际的互动活动,促进育儿女性的技能学习和掌握能力;社区社交相关性,即体现为在社区生活中,女性群体可以通过社区渠道与周边的相关人群进行交流互动,以丰富生活,从而获得社交幸福感。

图3 以居家办公事件为例的用户体验地图绘制

表4 幸福感需求内容与评级分类

Tab.4 Contents and rating classification of well-being needs

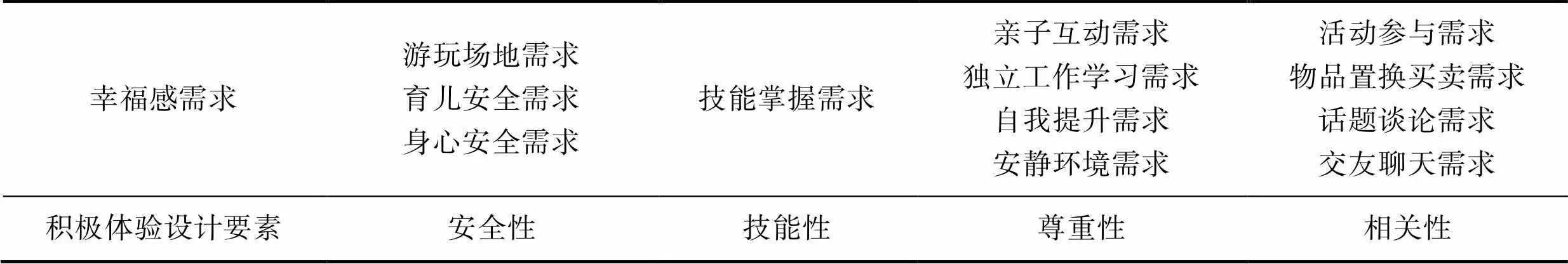

3.5 针对育儿女性的积极体验设计语言转化

将目标用户的幸福感需求结合智慧社区设计实践特性,并将学者Hassenzahl[14]提出的影响积极体验的设计要素等相关内容进行重新划分、调整,得出针对于育儿女性在智慧社区建设下的积极体验设计要素(见表5):(1)安全性,即表现为自我身心安全与育儿身心安全保护,育儿女性的幸福感保障基础便是安全性、对于目前生活节奏的可掌控性以及子女行为的监护安全可视化;(2)技能性,即表现为女性拥有妥善养育子女和调整自我身心健康的基础技能,以及女性有接纳新技能、学习新技能、掌握新技能的能力和素质;(3)尊重性,即表现为对于女性身心隐私和权利的尊重,以及女性育儿方式选择、生活育儿观念等意识的尊重;(4)相关性,即表现为相关群体的交流互动,涉及育儿女性周围的所有社交圈,以家庭社交为基础等其他社交相关,在相关社交群体中,良好的沟通、互动和共鸣能够为女性带来舒畅的心情和持久的社会融入感、安全感。

表5 育儿女性积极体验设计要素

Tab.5 Design elements of positive experience for parenting women

4 育儿女性的积极体验设计

将育儿女性的幸福感需求结合目标用户积极体验设计四要素[15],产出社区服务空间和配套线上APP设计。考量社区物质人力资源、管理资源和居民生活特点,由政府领导、街道管辖、商业入驻和居民自治等多种方式进行共同管理,全面确保服务空间的服务质量。在新型冠状病毒肺炎的大规模传染下,在社区环境中置入服务空间和配套线上APP进一步降低育儿女性与其子女外出活动的危险性,提高了生活便利,丰富了社区活动类别,对育儿女性的幸福感产生了积极的作用。

4.1 智慧社区服务空间设计

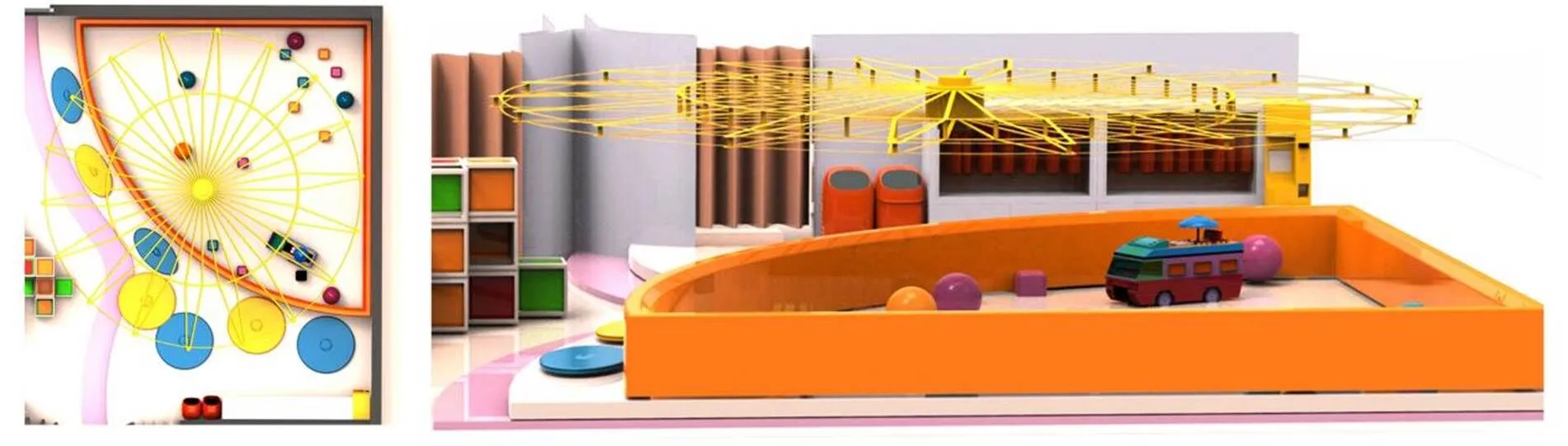

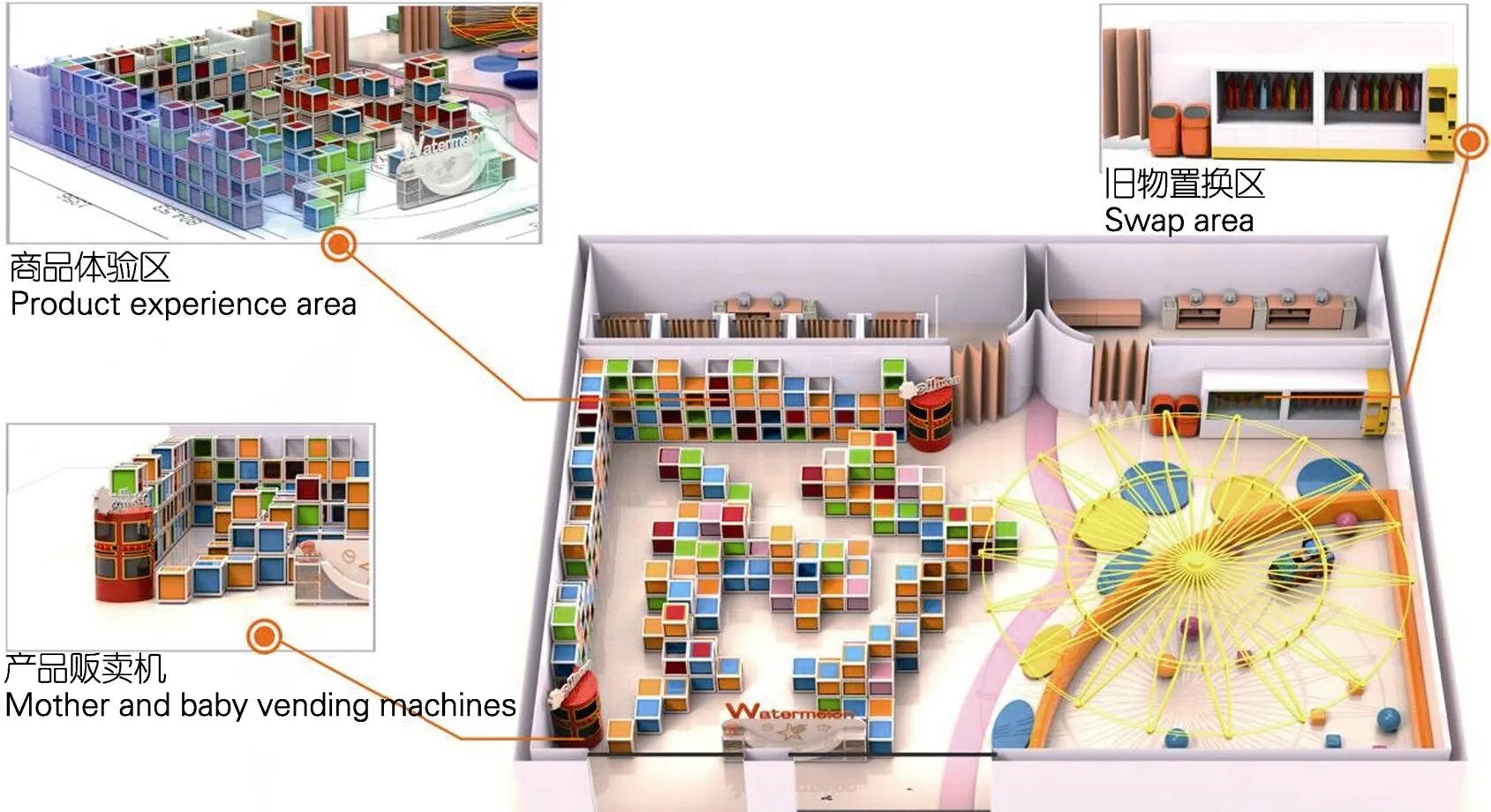

在设计实践中,将社区空间划分为7个基础板块:技能学习区、妇幼参与式游乐区、物品置换买卖区、身心医疗咨询治疗区、女性自习室、多功能育儿区和女性交流互动区[16],通过智慧社区中的资源灵活调配、服务人员行为可视化和居民自治互助等特点来营造幸福感充盈的育儿女性活动空间(见图4)和服务功能(见表6)。在女性群体经济能力和参与积极性存在个性化、差异化的前提下,该服务空间具有商业化与公益化并存的经营机制特点,以此形成长久的资金运营保障和群体积极参与性保障,整体依据积极体验设计要素进行设计实践,最终提升育儿女性幸福感需求,见图5。

1)技能学习区,技能学习区以公益性活动和商业性活动并存为经营特点,服务空间为用户提供有偿与无偿的技能学习课程,同时用户也可以自行组织技能学习小组,由女性自身担任技能教师,实现育儿女性的自治和互助。在这里育儿女性能够通过学习新的育儿技能、生活技能、烹饪技能和职业技能提升生活质量,为女性未来就业提供技能支持和多样就业可能性。

图4 服务空间设计规划图

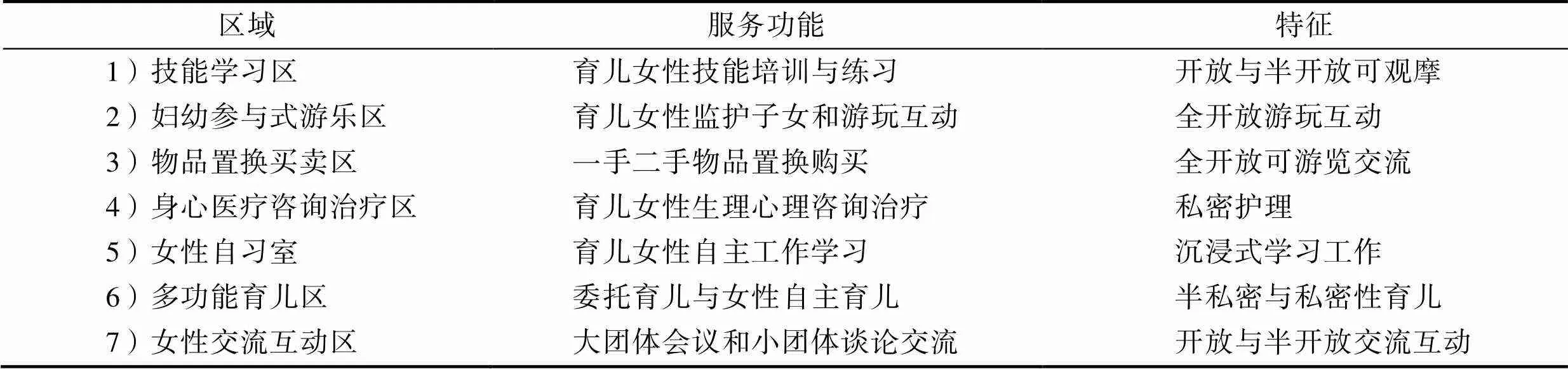

2)妇幼参与式游乐区,这一区域提供给育儿女性娱乐、社交和休息的多重功能,女性在这里不仅可以实现陪伴幼儿游玩的育儿监管责任,也可以与身边的同伴进行交流沟通,见图6。

表6 服务空间区域服务功能说明表

Tab.6 Service function description of service space area

图5 服务空间与线上APP设计实现路径

图6 妇幼参与式游乐园效果图

3)物品置换买卖区,在物品置换买卖区中,具有一手物品购买和二手物品自由置换货架(见图7),育儿女性能够根据自己的需求进行买卖或置换,通过物品置换降低经济压力,并进行经济社交。

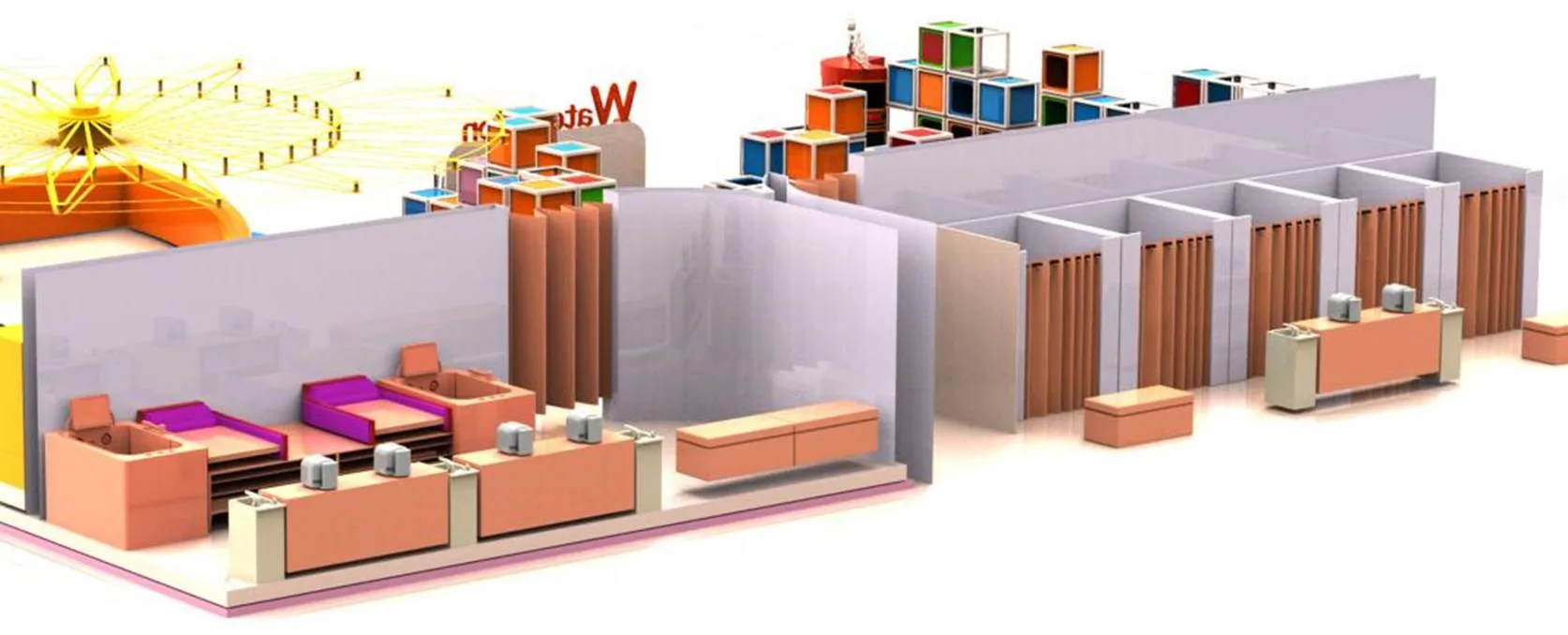

4)身心医疗咨询治疗区,服务空间配备专业的育儿师、妇产科医生和心理咨询师团队,育儿女性可提前通过线上APP进行咨询和预约服务,对于线上难以解决的问题,可前往服务空间进行实际面诊和治疗,在咨询和治疗过程中全部实行私密性和封闭性管理,并且只允许目标客户单独进行咨询治疗。其目的在于满足女性身心安全、育儿安全和被尊重体验。该功能板块实行商业性经营机制,目的在于保障空间服务质量和专业性。

5)女性自习室,在当今倡导居家办公、居家学习的时代要求下,女性群体可通过交纳自习室费用,进入单元化自习室进行自主学习和工作,避免外界干扰,同时可将幼儿托付给服务人员照顾,让幼儿在游乐区游玩或在休息区休息。自习室桌面设有视频监控,女性可通过监控实时关注幼儿情况,在工作学习之余做到幼儿陪护和健康可视化,实现妇幼时空共存和对子女的云陪伴。

6)多功能育儿区,在整个空间设计中,不仅以育儿女性的独立角色和用户性格特征作为主要的设计研究内容,提供给用户多种多样的积极体验活动和幸福感追求,同时对育儿中“育”的活动(即女性对子女的基础养育照料职责和女性与子女行动的密切捆绑性)进行满足,设立了私密与半私密性的育儿区,女性可以在这个区域中完成最基础的育儿活动和陪伴休息,见图8。

图7 物品置换买卖区效果图

图8 多功能育儿区效果图

7)女性交流互动区,女性交流互动区属于智慧社区服务空间中的公益部分,通过举办知识讲座活动鼓励前往,或通过育儿女性自行前往进行日常娱乐和休闲活动,育儿女性也可通过申请和租借场地,自行组织各种交流活动以促进相关群体的交流、互动和互助,使女性感受到积极体验设计所带来的相关性、尊重性和技能性,获得一定的社交愉悦,或是学习到新的知识技能,增强自身的自我肯定和价值提升。

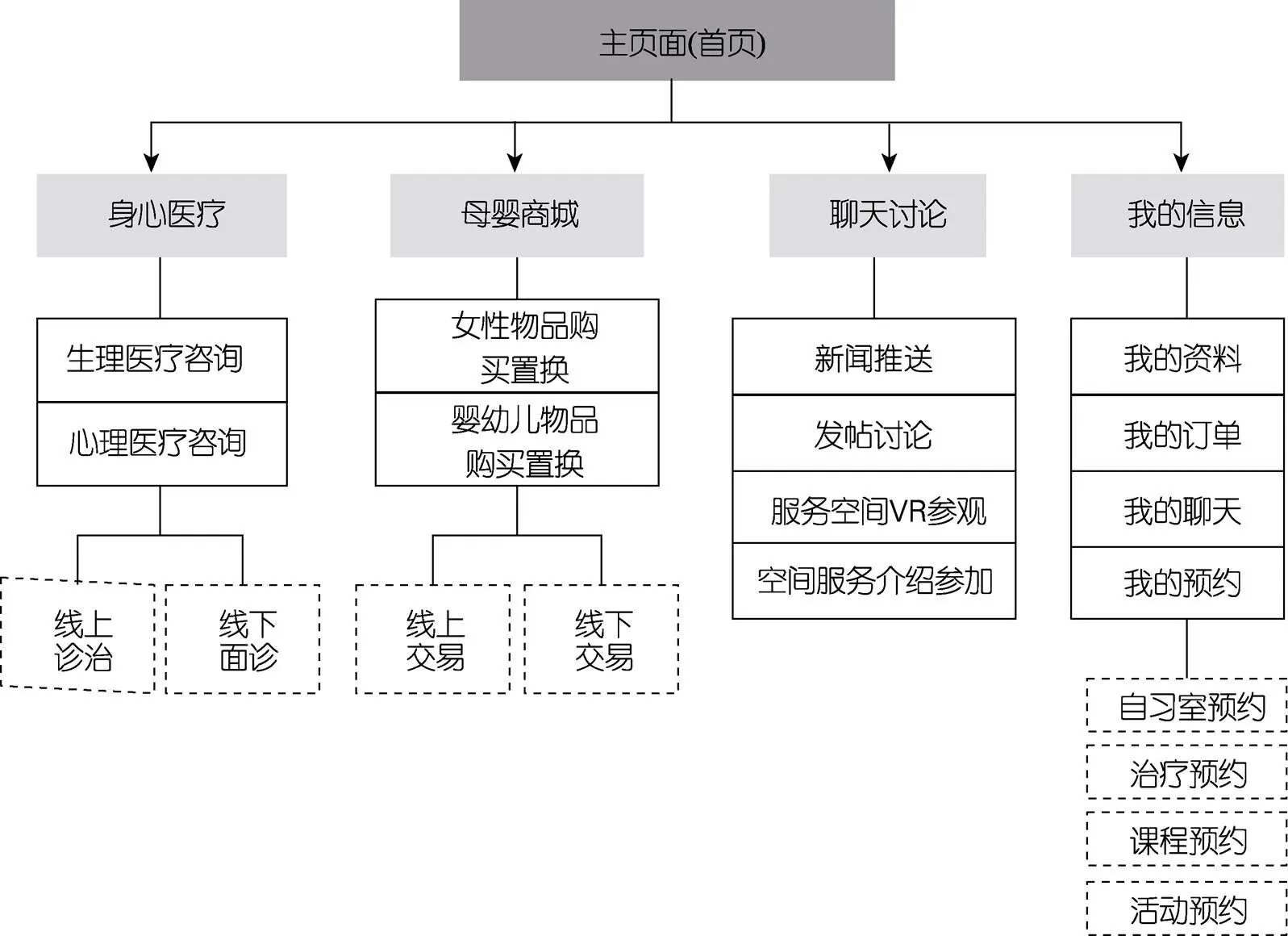

4.2 线上APP设计

线上APP与实际的社区服务空间实现功能捆绑和互为补充,见图9。固有的育儿女性用户因时间安排、职业原因或居家必要性等问题无法经常前往服务空间时,便可通过线上APP进行医疗咨询治疗、妇幼物品购买置换(见图10)、群体交流和技能学习等活动,同时该APP具备论坛讨论、妇幼知识普及、营养膳食制作教学等服务功能,在普适性的网络使用功能基础上增加针对于育儿女性的特殊服务项目,并辅助实际的服务空间功能使用。

线上APP也可作为未知用户和潜在用户的入门体验环节,对于设计方案中的部分功能进行初步的尝试和试用体验,进而再考虑是否愿意参与线下的空间服务等活动。同时线上APP在网络媒介中能够打破空间的距离限制,为没有能力条件参与线下服务的女性群体提供灵活的使用平台和信息获取渠道,使设计实践更具普适性和包容性。

图9 线上APP功能逻辑架构图

图10 线上App物品置换购买功能展示

5 结语

从智慧社区的资源调配和发展特点入手,并将其作为设计实践平台和技术支撑的前提,分析育儿女性的心理变化特点和该阶段的幸福感需求,构建育儿女性积极体验要素模型,从而指导设计实践。在服务空间设计之中通过功能板块的划分、服务与策划,为育儿女性提供幸福感充盈的物质享受和精神交流场所,并以线上APP进行辅助使用,将幸福感和用户关怀融入育儿女性生活的方方面面,总体提升育儿女性的幸福感和群体价值,利用设计实践进行女性群体的关怀工作,从设计学科方面为女性社会地位和权利的促进工作增添力量,进而引起更多的社会关注度,共同营造以人为本的幸福社会新格局。

[1] 国家信息中心智慧城市发展研究中心, 中睿信数字技术有限公司. 智慧社区建设运营指南(2021)[M]. 北京: 国家信息中心, 2021.

National Information Center, Smart City Development Research Center, Zhongruixin Digital TECHNOLOGY Co., Ltd .Smart Community Construction and Operation Guide (2021)[M]. Beijing: National Information Center, 2021.

[2] 黄成, 毛蕾, 薛泽林. 智慧社区建设评估: 现状、问题与策略[J]. 安徽建筑大学学报, 2021, 29(5): 45-50.

HUANG Cheng, MAO Lei, XUE Ze-lin. Evaluation of Smart Community Construction: Current Status, Problems and Tactics[J]. Journal of Anhui Jianzhu University, 2021, 29(5): 45-50.

[3] 周洁, 梁小明, 黄海. 我国智慧社区服务标准体系构建探析[J]. 中国标准化, 2013(11): 88-91.

ZHOU Jie, LIANG Xiao-ming, HUANG Hai. Studies on Establishment of Smart Community Service Standard System in China[J]. China Standardization, 2013(11): 88-91.

[4] 白然. 社区居家养老模式下的老年人智慧医疗服务设计研究[J]. 社会与公益, 2021, 12(2): 87-90.

BAI Ran. Research on the Design of Smart Medical Services for the Elderly under the Community Home Care Mode[J]. Society and Public Welfare, 2021, 12(2): 87-90.

[5] 孙凤. 性别、职业与主观幸福感[J]. 经济科学, 2007(1): 95-106.

SUN Feng. Gender, Career and Subjective Well-being[J]. Economic Science, 2007(1): 95-106.

[6] 李杨, 杨慕柴蓉. 网络微社区影响下文化旅游服务平台设计研究[J]. 包装工程, 2020, 41(16): 15-20.

LI Yang, YANG Mu-chai-rong. Design of Cultural Tourism Service Platform under the Influence of Online Micro Community[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(16): 15-20.

[7] 周阳. 基于积极心理学的母婴电器产品情感化设计研究[D]. 上海: 华东理工大学, 2018.

ZHOU Yang. Research on Emotional Design of Maternal and Infant Appliances Based on Positive Psychology[D]. Shanghai: East China University of Science and Technology, 2018.

[8] 崔伊薇. 妇幼心理学[M]. 北京: 科学出版社, 1997.

CUI Yi-wei. Maternal and Child psychology[M]. Beijing: Science Press, 1997.

[9] 叶颖. 基于积极心理学的老年公寓设计研究[D]. 兰州: 兰州理工大学, 2020.

YE Ying. Research on the Design of Apartment for the Aged Based on Positive Psychology[D]. Lanzhou: Lanzhou University of Technology, 2020.

[10] 邢占军. 主观幸福感测量研究综述[J]. 心理科学, 2002, 25(3): 336-338, 342.

XING Zhan-jun. Summary of Research on Subjective Well-being Measurement[J]. Psychological Science, 2002, 25(3): 336-338, 342.

[11] DESMET P, POHLMEYER A. Positive Design an Introduction to Design for Subjective Well-being[J]. International Journal of Design, 2013, 7(3): 5-19.

[12] 刘晓霞. 城市女性群体主观幸福感研究[D]. 济南: 山东师范大学, 2007.

LIU Xiao-xia. Research on Subjective Well-being of Urban Women[D]. Jinan: Shandong Normal University, 2007.

[13] HASSENZAHL M. Experience design: technology for all the right reasons[M]. Cham, Switzerland: Springer, 2010.

[14] 孙琳琳. 性别歧视、职业高原对职业女性主观幸福感的影响——心理资本的中介作用[D]. 西安: 陕西师范大学, 2016.

SUN Lin-lin. The Influence of Gender Discrimination and Career Plateau on Professional Women's Subjective Well-being—The Mediating Role of Psychological Capital[D]. Xi'an: Shaanxi Normal University, 2016.

[15] 李勤, 杜玉开, 郭勇. 城市社区妇幼卫生服务现状及对策[J]. 医学与社会, 2008, 21(2): 15-16.

LI Qin, DU Yu-kai, GUO Yong. Present Situation and Countermeasures of Urban Maternal and Child Health Service[J]. Medicine and Society, 2008, 21(2): 15-16.

[16] 马晴, 李杨. 校园网络微社区的体验设计研究[J]. 艺术与设计(理论), 2020, 2(8): 83-85.

MA Qing, LI Yang. Research on the Experience Design of Campus Network Micro Community[J]. Art and Design, 2020, 2(8): 83-85.

Positive Experience and Design Application of Parenting Women in Smart Community

LI Yang, YAN Xiao-hong

(Tianjin University of Technology, Tianjin 300384, China)

The work aims to take the smart community as the research field and design practice platform, and the childcare women as the research group, to explore the well-being needs of parenting women in the smart community and actively experience design services, and to establish a matching service system for offline smart community service space and online network applications. Literature survey, questionnaire survey, in-depth interview with target objects, behavior observation and drawing event experience map were used to integrate the psychological change characteristics of parenting women, the existing contradictions of well-being needs in community, and the life impact and technical support brought by the new smart community. The targeted well-being needs, smart community attributes and positive experience design elements were combined and innovated to form a set of well-being community realization system for parenting women, and make a preliminary attempt with partial design practice. By summarizing the existing research contents, user preferences and design practices, the content of well-being needs and positive experience design elements of the parenting women in the construction of smart community.

smart community; parenting women; subjective well-being; positive experience; service design

TB472

A

1001-3563(2022)24-0351-10

10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.24.042

2022–07–13

天津艺术规划项目“需求调查数据导向下天津智慧社区本土化设计研究”(E22018)

李杨(1981—),女,硕士,副教授,主要从事产品语义学理论的教学和研究。

闫晓虹(1997—),女,硕士生,主攻基于用户行为与需求的设计语义学研究。

责任编辑:马梦遥