混凝土叠合T梁粘钢加固问题研究

2022-12-21饶云睿钟有亮

饶云睿,钟有亮

(赣州市睿超建设工程有限公司,江西 赣州 341400)

0 引言

对于上部结构采用预制装配式梁板结构的互通立交而言,为确保边梁受力的稳定性,通常将预制边梁翼缘板悬臂宽度的变化量控制在20 cm以内。当互通区曲线半径在350 m以上时,应使用30 m或35 mT梁;当曲线半径位于140~350 m之间时,采用25 mT梁;当曲线半径在140 m以下时,应将桥梁跨径控制在16~20 m之间;可以采用预应力混凝土叠合T梁及预应力混凝土矮T梁。

对于曲线半径在140 m以下的小半径曲线桥,预应力混凝土矮T梁对桥宽适应性差,当T梁悬臂面临调整难度时,只能通过增加梁板、增设湿接缝等方式加宽桥面[1],导致桥面超出护栏。而采用工厂预制预应力混凝土叠合T梁现场浇筑施工,能彻底避免预应力混凝土矮T梁所存在的弊端,对于小半径曲线匝道桥十分适用。在维修加固工程中,应用粘贴钢板方式加固此类桥梁,能改善结构受力,提升桥梁运行的安全性和稳定性。

1 混凝土叠合T梁粘钢加固实例

1.1 工程概况

一跨径3×14.2 m的钢混叠合梁桥,桥面宽4.83 m(0.15 m护栏+4.53 m行车道+0.15 m护栏),桥面设置10 cm厚的钢筋混凝土铺装层。下部采用重力式桥墩,扩大基础(如图1)。该桥梁原为工字梁、现浇桥面板结构设计,在预制工字梁底部共设置8根C25受力钢筋。验算结果表明,原设计下工字梁承载力较好,进行粘贴钢板常规加固操作后引发超筋破坏的可能性不大。为此,决定采用粘贴钢板加固技术,以提升桥梁结构整体性能。

图1 混凝土叠合T梁横断面(单位:cm)

1.2 加固效果试验

1.2.1 试验设计

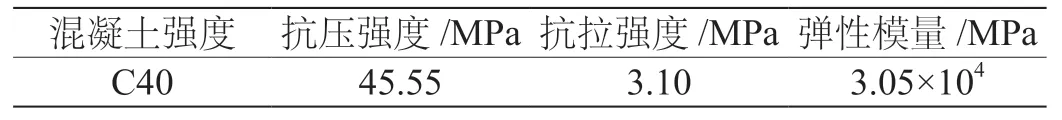

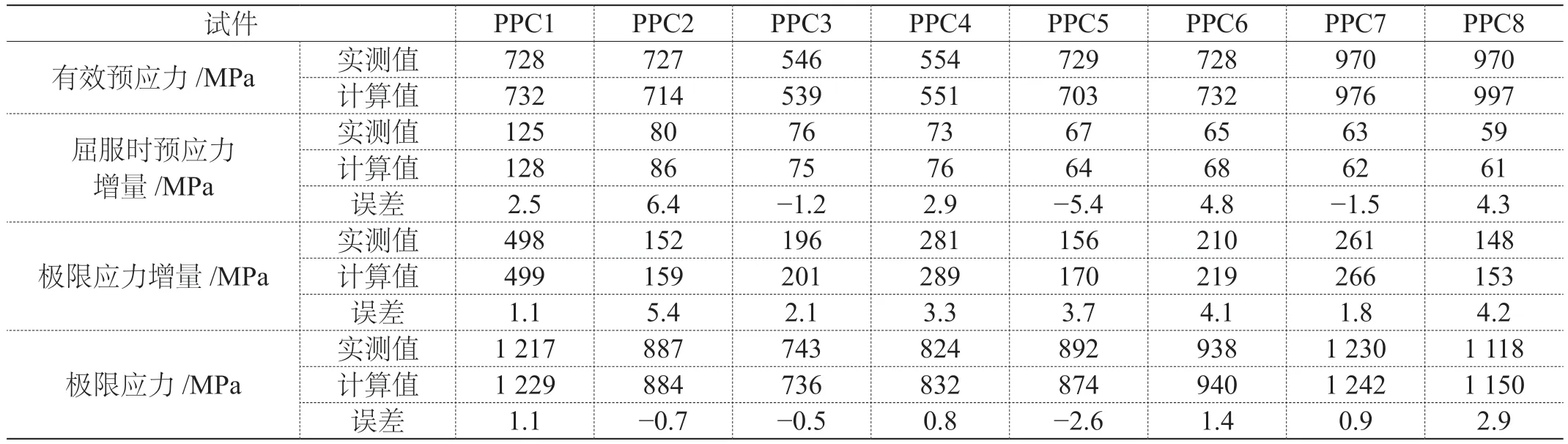

为分析加固后预应力混凝土梁抗弯性能,试验前共制作出10片矩形截面混凝土叠合T梁,其中包括8片预应力混凝土梁(编号为PPC1~8)和2片普通混凝土对比梁(编号为RC1~2)。试件截面高均为300 mm、宽均为200 mm,梁长均为2 700 mm;混凝土弹性模量为3.0×104N/mm2。纵向受拉钢筋为抗拉强度210 N/mm2、弹性模量2.1×105N/mm2、泊松比0.3的2φ14 mm钢筋。粘贴钢板宽度与梁宽相同,粘结层弹性模量2.30×104N/mm2。构件结构具体见图2。梁顶和梁底采用2根φ14 mm配筋,并在近梁端1/4跨度处配置φ8@100箍筋,其余段配置φ8@200箍筋。以2×7φ5 mm无黏结预应力钢绞线为预应力筋,分批次张拉;预应力筋内力则通过自制压力传感器检测,实测结果见表1。选用厚度为4 mm的Q345C镀锌钢板为加固材料,粘贴长度为3 600 mm,侧面粘贴钢板高为梁体的2/3;采用MS-201结构胶。由于梁底钢板和梁侧钢板无附加连接措施,故应严格按照《公路桥梁加固设计规范》(JTGT522—2019)展开螺栓锚固及加固施工。所使用钢材及混凝土材料的性能检测结果见表2和表3。

图2 构件尺寸图(单位:mm)

表1 预应力筋内力实测结果

表2 钢材性能检测结果

表3 混凝土材料性能检测结果

1.2.2 加载方案

试验开始后,使梁跨中始终处于弯曲状态,通过MTS电液伺服加载系统对构件实施两点加载[2];试验期间,将1个滑动铰和1个固定铰分别置于梁两端,以模拟边界条件。

由MTS电液伺服加载系统按照位移控制实施加载,为便于捕捉开裂荷载值,将混凝土梁开裂前、开裂后到构件屈服前的位移加载级差分别控制在0.5 mm、1.0 mm,构件屈服后位移加载级差则增大至2.0 mm。

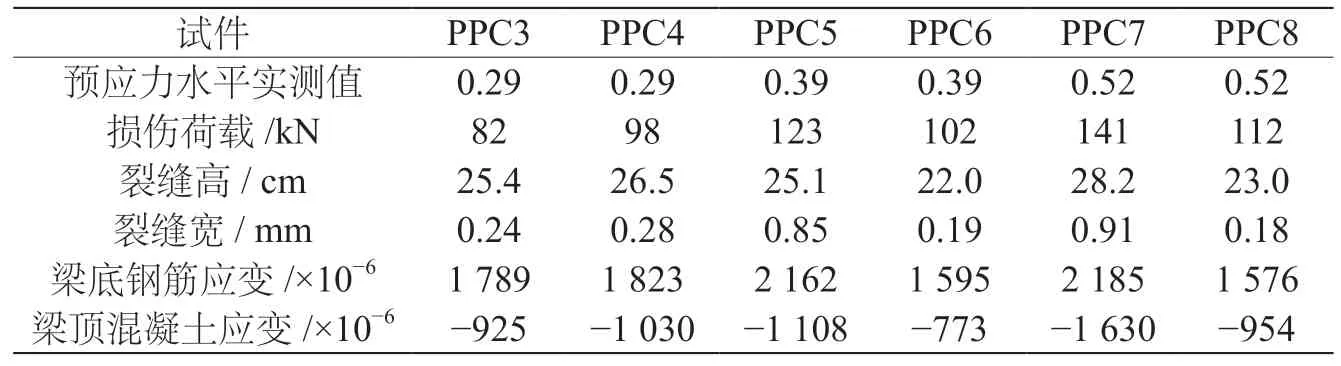

加载开始后依次展开以下三种试验:①对比梁抗弯承载力试验,主要对对比梁不粘贴钢材加固时的抗弯性能展开检测;②直接加固梁抗弯承载力试验,对未损伤且直接加固后的梁抗弯性能展开检测;③损伤梁加固后加载试验,即先加载至出现一定损伤,卸载、加固后再重复加载试验,直至梁体破坏。试验过程中,将损伤梁加载至一定荷载水平后展开80次重复加载,并从裂缝宽、高及梁底普通钢筋应变等角度判断损伤程度。试验结果见表4。

表4 预应力混凝土梁损伤程度

2 试验与有限元结果分析

应用ANSYS有限元软件展开粘钢加固前后结构受力计算。考虑到桥面板采用现浇叠合方式形成,故仅分析混凝土主梁截面预制工字梁部分。通过SOLID65、LINK8单元分别展开混凝土和钢筋结构模拟,并通过SOLID45单元模拟钢板及结构胶。通过降温方式施加预应力,并在完成预应力张拉后粘钢加固。通过有限元模型中裂缝张合过程中剪力系数及混凝土弹性模量的调整以模拟试件损伤程度及影响。

2.1 破坏形态

对比梁RC1发生破坏时裂缝最高达到梁体高度的5/6,最大宽度达到7 mm,梁顶混凝土结构表现出明显的延行压碎破坏特征。对比梁RC2加固后极限荷载和抗弯刚度均明显增大,但构件延性明显降低。斜截面因承载力不足而表现出弯剪破坏。加固梁PPC1~2均表现出典型弯曲破坏迹象,前者梁顶混凝土压碎、梁底钢筋屈服,后者梁顶混凝土压碎、梁底钢筋和钢板均屈服;但后者粘贴钢板加固后极限荷载与抗弯刚度均大幅提升,延性降低。

与未损伤加固梁PPC2相比,损伤并粘贴钢板加固后的预应力混凝土梁PPC3~8延性和极限荷载均有一定程度的提高,粘钢加固后截面应变满足平截面假定,且表现出基本一致的破坏形态,即梁底钢板和钢筋均出现屈服,承压混凝土压碎,梁体变形也明显减弱。整个试验过程中,加固梁裂缝均未发展至侧面钢板上方,表明粘贴钢板加固后结构胶已经渗透至裂缝内部,混凝土梁和钢板形成组合作用,在提升构件整体性和承载力的同时,起到了较好的封闭裂缝、抑制裂缝发展作用。

2.2 特征荷载与挠度

结合试验分析及有限元计算结果,预应力混凝土梁和普通钢筋混凝土梁各个阶段特征位移及特征荷载具体见表5和表6。表5中延性系数为极限位移和屈服位移之比。从表中试验结果的对比可以看出:①采用该文所提出的加固方案进行普通混凝土梁处治后,构件极限荷载、屈服荷载、抗弯刚度等均大幅提升,但延性与加固前相比表现出不同程度的降低;②破坏发生后预应力筋极限应力可达到其自身抗拉强度的40%~66%;③与加固前相比,试验梁加固后极限承载力、屈服荷载、抗弯刚度等均大幅提升,具体而言,极限荷载提升2.1~2.3倍,屈服荷载提升1.7~2.2倍,结构刚度提升2.5~3.1倍。

表5 试验梁和对比梁特征荷载与变形的对比

表6 加固梁预应力筋应力变化情况对比

2.3 梁两侧粘钢高度

根据有限元分析及试验结果,在钢板厚度为4 mm时,随着梁侧钢板高度的增大,梁抗弯极限承载力随之增大,但当高出超出10 cm,侧面钢板高度的增大对梁体抗弯承载力的影响便持续减弱。此外,梁测粘钢高度对梁体早期刚度提升的影响也微乎其微,只有当高度未超出10 cm时,梁侧粘钢才对梁体后期刚度存在帮助。可见,梁侧粘钢高度对梁体刚度和抗弯极限承载力均有较为明显的影响,但并非高度越大越好,应将梁侧粘钢高度控制在梁高的25%,若将锚固高度考虑进去,则粘钢高度应控制在梁高的1/3。

2.4 粘贴钢板厚度

混凝土叠合T梁粘钢加固设计中粘贴钢板厚度是关键设计要素,若钢板厚度过大,必将影响加固构件破坏形态,引发加固构件早期破坏。结合试验及模拟结果,随着粘钢厚度的增大,构件结构刚度和承载力均呈大幅提高趋势,但当粘钢厚度达到6 mm后,梁侧端部和胶层粘结的混凝土便开始出现撕裂及早期破坏趋势。该混凝土叠合T梁等截面高度均位于1.5 m以上,故应将实桥粘钢厚度控制在4~6 mm范围内,具体厚度应根据梁体高度、跨度、加固后的荷载等级等综合确定。

3 结论

综上所述,对于不发生超筋破坏的小半径曲线互通式立交混凝土叠合T梁而言,采用粘钢加固和体外预应力加固前,必须通过截面特性潜力挖掘,保证结构提前主动参与受力,以提升梁体结构承载力。采用粘钢加固后,在重复荷载作用下,预应力混凝土叠合T梁变形均不超出6%,刚度退化程度均较小,梁体构件均表现出较好的形变恢复性能。分析结果还显示,粘钢加固混凝土叠合T梁能明显提高预应力混凝土梁的刚度和极限承载力,实桥应用中粘贴钢板厚度和高度必须根据加固梁高度、跨度及所要达到的加固荷载等级予以确定。