耙吸挖泥船航道疏浚扫浅施工探讨

2022-12-16曾斌华江西省路港工程有限公司

曾斌华 江西省路港工程有限公司

何欢翔 江西省水运咨询有限公司

航道疏浚是航道开发、航道拓宽及维护的主要手段,根据工程性质,航道疏浚工程通常分为基建性疏浚和维护性疏浚。对于已经成型航道因遭受泥沙淤积而不断变浅,必须清除回淤泥沙以维持原航道顺利运行的疏浚属于维护性疏浚;而新建航道或原航道的拓宽浚深则属于基建性疏浚。前者航道底部土质以软弱回淤土为主,开挖施工较容易;后者航道底部土质为原状土,根据地质条件,施工难度存在差异,但总体上比前者开挖难度大。因受到航道地质条件及运行环境等的影响,耙吸挖泥船在航道开挖疏浚施工后很容易出现浅点,若未得到及时有效控制,浅点数量必将增多,进而形成垄沟、沟槽,增大后期开挖施工难度,降低施工工效,甚至增大施工成本和施工风险。扫浅施工历来是挖泥船施工效率最低的阶段所在,也是影响整个疏浚施工工效、质量及工期的关键性阶段,为此,必须采取有效措施展开耙吸挖泥船扫浅,加强对施工浅点的综合控制。

1.航道概况

某疏浚航道清淤施工范围为25K+234~28K+058及28K+862~30 K+440,疏浚施工区域全长4.402km,疏浚工程量1410×104m³,其中艏吹工程量、外抛工程量分别为780×104m³和630×104m³。航道按照三级标准建设,河道宽阔顺直,水流平稳,河面宽45~55m,航道底宽30m,现状船闸等级为Ⅳ级。航道疏浚清理施工于2020年初完成,清理结束后的勘测结果显示,航道部分土质较硬区域浅点数量较多,清淤效果不佳。

通过对该航道疏浚施工过程及类似航道施工经验的总结,可将该航道疏浚浅点的形成原因概况为以下方面:①垄沟清除时遗留;②分层控制不利;③施工布线未能全覆盖;④槽耙手操作不当;⑤土质密度不同;⑥水下障碍物。其中,除⑤⑥属于受工程环境等客观因素制约外,其余方面均属人为原因;①所形成的浅点清除难度最大,对施工工期及清淤质量影响也最大;②③④是引起①的主要方面,所以,通过采取有效措施控制②③④,便能从源头上解决航道疏浚浅点问题[1]。

2.前期扫浅实践

图1 零星状、浅梗及片状浅点

图2 串点施工方案

3.扫浅施工工艺优化

为提升航道典型区域疏浚扫浅施工效率,主要从船舶选择、设备改进、施工参数确定等方面进行工艺优化。

3.1 船舶选型

耙吸挖泥船是航道疏浚扫浅的主要船舶类型之一,为避免因船舶吃水不足而无法正常施工、挖掘能力不足而工效低下、配置过高而浪费成本,必须加强船舶选型控制。

为控制航道疏浚施工对正常通航的影响,该航道疏浚扫浅施工选用自航耙吸挖泥船,施工区域内主要为粉土和黏土,且密度高、颗粒小,粉土标贯击数最高为34.1击,最大天然密度为2.03t/m³,根据《疏浚与吹填工程设计规范JTS181-5-2012》相关标准,可判定该区域属于坚硬质土质,小型耙吸挖泥船很显然不适用。为提升疏浚挖泥效率,应选用主机功率至少为10M W、附带主动耙头且耙头质量至少为25t的耙吸挖泥船。经过比选,最终选用主机功率17.5M W、附带主动耙头且耙头质量30t,并设置有船首横向设备和高压冲水设备的4艘大型耙吸挖泥船。该挖泥船长165.5m,宽28.5m,满载和空载吃水深度依次为11.0m和9.5m,舱容1.8×104m³,装机功率20.28MW,设计装载量2.8×104t。在确定好耙吸挖泥船型号的基础上,还应二次校验船舶定位导航设备和疏浚扫浅施工设备,确保设备仪器运行精准,避免产生过大的系统操作误差。

普通耙吸挖泥船舱内泵挖掘能力略差,为此,还应在耙吸挖泥船舱内泵的基础上增设水下泵装置,从而将耙吸船疏浚扫浅施工工效提升30%及以上。对于回淤土、淤泥质土等软弱土质航道清淤而言,耙吸挖泥船无需安装高压冲水装置,而对于该航道硬质黏土土质,为保证工效,耙吸船必须配备高压冲水装置,全部冲水管及分支管均通过液压蝶阀控制,可有效启闭。通过高压冲水装置,使高压水经管路流动至耙头高压冲水腔内,进而以巨大压力从数个排出口喷射至疏浚扫浅土体,使土体砂质流化、砂砾分离,提升挖掘疏浚扫浅土层切割效率,并达到快速扫浅的工程目的。

3.2 设备改进

在前期扫浅实践中因主机功率及耙头较轻等方面的原因,施工效率较低,为此,必须在疏浚扫浅施工中采用了尖齿与板齿搭配等方式增加耙头重量。但因航道疏浚区域土质坚硬,板齿破土能力明显比尖齿低,故最终将全部板齿均替换成尖齿,以提升耙吸挖泥船破土能力。

航道浅点处浅梗高差为1~2m,很容易引发耙头溜耙,降低上线率,为此,应在大型耙吸挖泥船耙头本体下方增焊导向力板。耙头在自重作用下导向立板会先入土,从而起到阻止耙头侧滑,提高挖泥效率的作用。

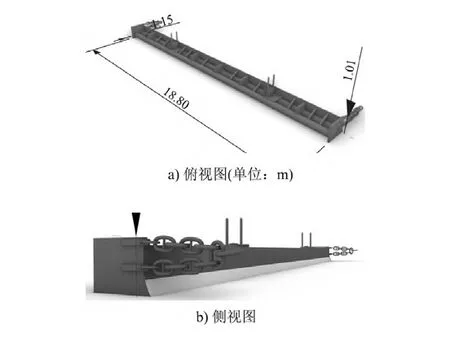

该航道疏浚施工水域面积大,里程长,浅点分布范围较广,通过耙吸挖泥船串点施工工效低,耙头有效伸入长度仅为5m,为达到设计扫浅效果,必须多次上线。为此,应在挖泥船耙头增设18.80m宽,30t重量的耙平器(结构、尺寸见图3),以满足航道底部硬质浅点疏浚耙平要求;所选用的耙平器尺寸约为普通耙头的三倍,上线成功率也更高。但因耙平器缺乏足够切削力,只能采取刮梁式扫浅方式,故应通过耙吸挖泥船打散浅梗后,才能有效发挥出耙平器的作用[2]。

图3 耙平器设计

在航道疏浚扫浅施工过程中,耙平器下放深度应根据潮水情况进行确定,并按照标定好的刻度下放。耙平器吊缆通常向后倾斜一定角度,为保证耙平器以水平状态与航道底部接触,应将拖缆收紧3~4m,并使吊缆保持垂直。对于面积小且分布较为零星的浅点,耙平器应按照30cm厚度分层施工,如遇涨潮,则应将施工层厚增大至40cm。

患儿治疗前后的睡眠打鼾评分和症状评分对比有统计学意义,P<0.05,见表1;对术后发生憋气和打鼾的患儿进行分析,发现影响手术治疗效果的因素主要有肥胖(5例)、变应性鼻炎(4例)、慢性扁桃体发炎复发(3例)、鼻咽粘连(3例)。

3.3 施工参数调整

3.3.1 最佳航速

在该航道疏浚区域耙吸挖泥船扫浅过程中,浅点的分布十分分散且无规律,耙吸船航行速度的确定存在一定难度。为此,只能根据不同类型浅点分布确定航行速度:硬质浅点由于需要耙吸挖泥船在较快航速下开挖,故将浅梗区域挖泥船航行速度控制在2.5kn左右;分散性浅点需进行串点开挖,故将串点航速控制在3.0~5.0kn,并在挖泥船行进至距离浅点50m处时将航速降低至2.0kn,以便平稳上线;对于孤立性的浅点,应事先确定挖泥船位置,以2.0kn的航行速度平稳上线。耙平器经过较宽浅梗时会出现瞬时零航速,此时应进行瞬间加车[3],在确保不起耙的情况下通过该区域;若如此处理后通过浅梗区存在难度,则应提高耙平器,以薄切泥面的方式经过此区域后再下耙施工。

3.3.2 布线及扫浅方式

根据《疏浚与吹填工程技术规范SL117-2014》及类似航道疏浚扫浅施工经验,结合前期施工效果,针对不同浅点类型,应选用定点清除和个别相连点联合清除的布线方式[4]。①横纵联合法:单独的与浅梗平行的疏浚开挖效果并不好,出现溜耙的可能性很大;而单独的S形数据扫浅切削效果慢,故对于浅梗,应采取横纵向多次穿插联合清除的布线施工方式。②往复清除法:对于孤立浅点,每个浅点情况各异,应用耙吸挖泥船扫浅前必须结合耙头可能上线位置、切削深度、浅点高度,确定拟施工次数,以期达到疏浚验收标准。③对于部分土质坚硬、分布分散的顽固浅点,应展开拉锯式扫浅,即精确定位浅点,耙头上线、疏浚开挖过浅点后起耙,同时将耙头提升至泥面以上,再倒车退回越过浅点后将挖泥船航行速度降至零;此后缓慢进车,并下耙着底扫浅挖泥。按照以上过程循环往复,展开拉锯式扫浅,最终达到彻底清除浅点的目的。此外,在以上扫浅过程中,浅点形状、尺寸会不断变化,为保证扫浅施工工效,必须随之变换拉锯方向,保证航速快慢结合。如果在拉锯式扫浅过程中因耙吸挖泥船航速过小,耙头溜滑而无法停留在浅点和浅梗,必然会缩短耙头实际挖泥时间,此时应略微顶起波浪补偿器、提升挖泥船航行速度,通过快冲浅点的方式达到扫浅目的。

开挖结束后必须及时标注已经成功扫浅的浅点,及时反馈和测量,计算耙吸挖泥船施工质量和效果。

3.3.3 波浪补偿器压力

结合现场测量及量化计算,应将波浪补偿器压力设定在4.0MPa,以增大耙吸挖泥船耙头对航道底部硬质土体的对地压力。具体而言,对于更加硬质的土体,应适当调低该设定值,对于浅点较多的区域则应调高该设定值,确保设备安全。

3.3.4 扫浅角度

最后,为保证该航道疏浚扫浅过程中遗留浅点和因土质不同而形成的浅点的清除效果,应尽量从不同角度扫浅,并控制好耙头深度。如果耙头定深过浅,则浅点清除效果不佳;如果耙头定深过大,则会增大浅点挖除难度。

3.3.5 合理分段及分条开挖搭接宽度

结合地质勘查结果,将该航道疏浚扫浅区域沿南北向还分成2段,由于航道东西半幅土质存在一定程度的差异性,故又进一步将航道沿中轴线分幅处理,将航道疏浚扫浅区域分成4部分后,分别由4艘耙吸挖泥船展开施工。在使用大型耙吸挖泥船及分区安排方式后,工效可提升50%以上。

具体的分段位置根据耙吸挖泥船锚链长度确定,结合水流及风向情况将主锚、尾锚和边锚分布抛出200~300m、100~200m后固定船位后,将抓斗精确定位至区段端头。由甲板部技术人员在充分掌握施工区域内海况、水流、风向等情况的基础上估测锚链长度,并结合DGPS,确保耙吸挖泥船船位与设计施工区域完全重合。

在合理分段的基础上,结合挖泥船宽度确定分条宽度,并将相邻条之间搭接宽度控制在2.0m以上,避免漏挖。分条宽度按照下式确定:

式中:B——分条开挖设计宽度,m;L1——吊杆水平投影长度,m;α——吊机转向不考驳侧后吊杆长度水平投影和耙吸挖泥船中线的夹角°,b——耙吸挖泥船宽,m;Δb——相邻条间搭接宽度,m;L2——吊杆长度,m;β——吊杆和水平面夹角°。

按照式(1)所确定出的分条宽度,并充分考虑相邻条间搭接宽度的基础上,在各条间横向排斗、依次前移,以避免漏扫漏挖。

4.疏浚扫浅施工效果

在采取本文提出的措施优化施工工艺和参数后,成功解决了航道疏浚扫浅区扫浅施工难度大、工效低的问题,通过科学有序的施工组织,合理分层分带及根据航况灵活调整施工方案,在最终的扫浅阶段,大潮汛时直接布耙、小潮汛时按斜线布耙,并充分利用拖轮拖带耙平器辅助扫浅,使扫浅效率提升至80%以上,全部扫浅施工任务也提前1个月完成。同时还总结出一整套适用于大型耙吸挖泥船的航道疏浚扫浅施工工艺,该工艺对于航况相近的航道疏浚施工具有普遍适用性。该航道典型区域疏浚扫浅结束后一次通过验收,扫浅施工合格率为100%。

5.结论

综上所述,耙吸挖泥船航道疏浚浅点形成的原因较多,但是因分层控制不利、施工布线未能全覆盖、槽耙手操作不当等原因引起的垄沟遗留是造成疏浚浅点形成的主要原因。浅点的存在会进一步演变成规模较大的垄沟、沟槽,影响航道施工工效的同时,也为航道安全运行埋下隐患。在应用本文所提出的疏浚扫浅优化方案和措施后,航道扫浅效率明显提升,工期缩短,为类似航道疏浚扫浅提供可行思路的同时,也发挥出显著的经济效益和社会效益。