人位石膏固定术后可调节支架在发育性髋关节发育不良患儿治疗中的应用

2022-12-08周晓宇胡晓云

周晓宇,胡晓云

(中国医科大学附属盛京医院小儿骨科,辽宁 沈阳 110004)

发育性髋关节发育不良(developmental dysplasia of the hip,DDH)指单侧或双侧股骨头和髋臼在发育过程中出现的一类解剖关系异常病症,为儿童常见下肢畸形,在我国发病率1.1%~3.8%[1]。DDH婴儿时期临床表现主要为双下肢臀纹不对称,若未及时完善新生儿早期筛查,则学步期患儿表现为跛行步态、双下肢不等长等。DDH病因与发病机制尚不明确,目前认为是遗传及环境等多种因素共同所致[2-3];治疗方法也随患儿确诊时年龄差异而不同,包括保守及手术治疗等多种方式,其中牵引及闭合复位人位石膏固定为婴幼儿时期(6~18个月)主要的保守治疗方式[4]。该治疗方式经济微创,但也常有股骨头缺血性坏死、再脱位、皮肤压疮、神经损伤等多种并发症。临床通过随访发现,该病对治疗后体位、肢体活动、二便护理等的要求较高。通过检索和调研发现,目前临床无可调节支架应用先例。针对常规石膏固定术后治疗体位、肢体活动及日常护理等方面的需求,本小组自主研制了一种简便易用的人位石膏固定术后可调节支架,并用于DDH患儿治疗,发现其不仅可有效降低术后护理难度,提高患儿家属满意度,还可降低并发症,促进康复。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年1月至2021年6月中国医科大学附属盛京医院收治的45例DDH患儿为研究对象,依据治疗方式不同分为实验组(n=21)和对照组(n=24)。实验组中,男性8例,女性13例;年龄6~18个月,平均13.5个月;左侧发育性髋脱位12例,右侧发育性髋脱位5例,双侧发育性髋脱位4例。对照组中,男性6例,女性18例;年龄5~17个月,平均12.7个月;左侧发育性髋脱位14例,右侧发育性髋脱位5例,双侧发育性髋脱位5例。本研究经院伦理委员会审核批准,患儿家属知情同意,两组患儿性别、年龄、发病部位等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

纳入标准:(1)发育性髋关节发育不良且未合并其他先天性畸形;(2)术前国际髋关节发育不良研究所分类法(international hip dysplasia institute,IHDI)分级≥III级,且来院前未接受其他任何治疗;(3)术中复位及造影评价认为头臼关系好,不需要切开关节囊复位;(4)年龄<18个月且随访时间>1年获得完整影像资料及问卷资料。排除标准:(1)神经源性疾病导致的髋关节脱位;(2)创伤性或感染性髋关节脱位;(3)影像资料不完整或调查问卷结果缺失患儿。

1.2 方法

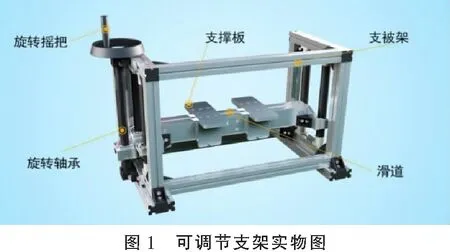

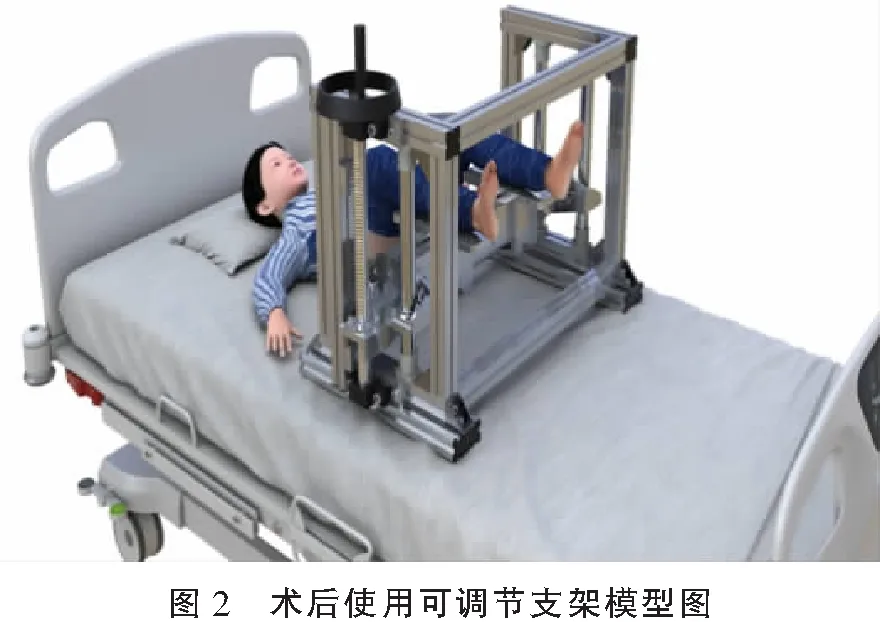

1.2.1 治疗方式 对照组患儿在行闭合复位治疗术后仅采用人位石膏固定术,具体操作如下:患儿全身麻醉后,仰卧位,完成闭合复位治疗后将患儿置于石膏托架上,双髋外展外展45 °屈曲90 °,膝关节屈曲90 °,石膏固定。实验组患儿在对照组人位石膏固定术基础上加用可调节支架。术前医护人员对患儿家属针对可调节支架进行健康宣教,告知其使用可调节支架的优点及风险。术前,由主治医师对患儿进行评估从而确定支架高度及宽度。术后,家属在主治医生指导下对支架进行微调。见图1-图2。

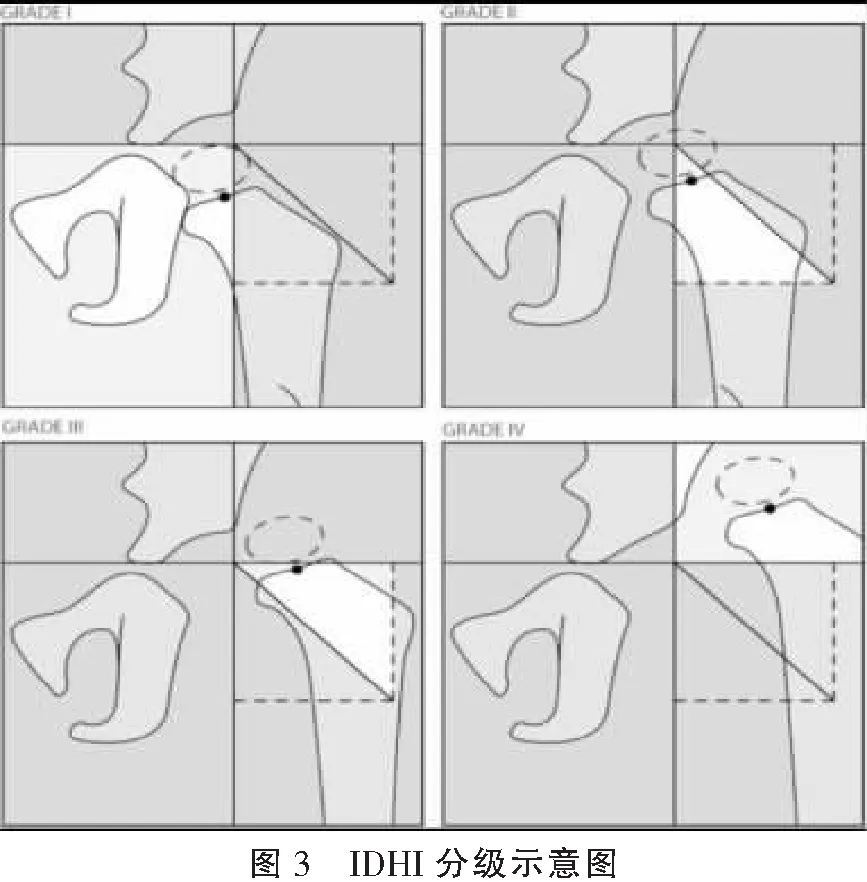

1.2.2 术后IHDI分级[5]使用H点作为标志性参考,以确定髋关节的位置,其定义为股骨近端骺板的中点。从Hilgenreiner线(H线)和P线的连接处绘制45 °的附加对角线(D线)。H线是通过双向辐射软骨的顶部画出的单线。H点与这3条线的关系决定了IHDI等级。I级:H点位于P线上或内侧;II级:H点位于P线的外侧或位于 D 线的内侧。III级:H点位于D线的外侧,位于或低于H线;IV级:H点高于H线。见图3。

1.3 观察指标

(1)手术指标:包括患儿术前牵引时间、住院时长、术后髋关节外展角度及术后IHDI分级;(2)X线测量指标:术前、末次随访X 线片上测量髋臼指数(AI);(3)术后并发症发生情况:包括再脱位、股骨头坏死情况,其中股骨头坏死采用 Salter 标准[6]进行评价;(4)患儿家属问卷调查:自行设计问卷,了解患儿治疗前后日常护理的影响及家属焦虑情况,包括:①患儿治疗前后一般情况对比评分;②治疗前后二便护理情况对比评分;③个人焦虑程度等内容。前两项指标采用数字评分法(1~10分),其中1分表示较前明显便捷,5分表示基本同前,10分表示较前明显困难。个人焦虑程度采用汉密尔顿焦虑量表[7]评分评估,评分越高,焦虑越重。

1.4 统计学分析

2 结果

2.1 两组患儿手术相关指标比较

两组患儿术前牵引时间、术后IHDI分级、术后髋关节外展角度等指标比较,差异无统计学意义(P>0.05);实验组患儿住院时长短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患儿手术相关指标比较

2.2 两组患儿X线测量指标比较

术前,两组患儿X线片AI差异无统计学意义(37.47±4.48vs.38.22±4.62,P>0.05)。治疗两个月后,实验组X线片AI低于对照组,差异有统计学意义(27.14±4.37vs.19.14±4.62,P<0.05)。见图4。

2.3 两组患儿术后并发症发生情况比较

实验组患儿术后再脱位、股骨头坏死发生率及总发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.4 两组患儿家属问卷调查比较

实验组患儿治疗前后一般情况及二便护理情况评分低于对照组(P<0.05)。治疗前,两组患儿家属焦虑情况差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患儿家属焦虑程度均降低(P<0.05),且实验组低于对照组(P<0.05)。见表3。

表2 两组患儿术后并发症发生情况比较 [n(%)]

表3 两组患儿家属问卷调查比较分)

3 讨论

DDH治疗目标为将脱位的关节复位后保持关节稳定,并减少股骨头受压、保持头臼间相容性。目前,人位石膏固定是最常用的手法闭合复位石膏固定方式。传统的人位石膏固定能够有效保持关节稳定,促进髋臼发育,但股骨头坏死发生率较高[8-9]。而“人”字位石膏固定能有效降低股骨头坏死发生率,但关节稳定性较差,容易发生再脱位,对髋臼发育有不良影响。另外,传统方式石膏固定后患儿的日常护理存在不足[10-12]。该支架的设计由骨科医生、新松机器人设计师等多名专业人员完成,在国内极具创新型。本研究采用的可调节支架是在传统人位石膏固定术基础上,加用可调节支架,在治疗过程中,依据随访情况适当调整石膏固定角度,能兼顾关节稳定、髋臼发育并降低并发症的发生,更方便日常护理工作。

针对发育性髋关节脱位不同年龄治疗效果不同,文献资料[13-15]显示,6~18个月为该病治疗最佳时期,此时复位效果最佳、髋臼发育不良及股骨头坏死发生率最低。该可调节支架主要应用于6~18个月的发育性髋脱位患儿,术后应用时长为6周,因此本研究随访时间确定为术后两个月。

本研究结果显示,在经过近两周的牵引并由同一组医师完成手术的情况下,两组患儿牵引时间、术后IHDI分级、术后髋关节外展角度差异无统计学意义(P>0.05),表明术中情况基本一致,有可比性。实验组患儿住院时长较对照组缩短约1.8 d(P<0.05),表明可调节支架的应用能缩短住院时间。术后随访显示,实验组患儿再脱位、股骨头坏死发生率低于对照组(P<0.05),说明可调节支架可有效降低并发症的发生。因此,使用可调节支架不仅可以节约住院期间产生的医疗费用,同时还减少并发症处理时可能产生的医疗费用,减轻患儿家属经济负担。X线测量指标结果显示,实验组患儿治疗效果优于对照组(P<0.05)。可调节支架的应用可在2的随访期内高治疗效果,但本研究未对术后1年、两年患儿功能情况进行随访,可调节支架对长期治疗效果有待进一步研究。问卷调查显示,患儿家属在治疗前普遍存在焦虑的情绪,经治疗后焦虑情绪较均治疗前好转(P<0.05),但实验组患儿家属焦虑改善更好(P<0.05),说明可调节支架在对患儿疾病治疗的同时,能更有效缓解家属焦虑心理,加之患儿一般情况改善、二便护理方面的简易性,也有助于降低焦虑情绪。

综上,人位石膏固定术后可调节支架对发育性髋脱位患儿的治疗可降低住院时长,减少再脱位,便于术后护理。