高度近视合并白内障患者术后角膜曲率变化与视力恢复的关系分析

2022-12-08廖芙蓉杨磊

廖芙蓉,杨磊

(中国人民解放军中部战区总医院眼科,湖北 武汉 430070)

高度近视不仅损伤视功能,给患者日常生活和工作带来不便,还可能增加其他眼部疾病的发生风险。白内障为高度近视常见并发症之一,有致盲风险,临床治疗常采用超声乳化联合人工晶体植入术[1]。高度近视合并白内障患者通常偏年轻,对术后视力和视功能恢复要求较高,但因患者伴有眼部结构改变,手术治疗难度增大,故难以保障术后视力恢复效果[2]。为了保证手术疗效,提高患者对术后恢复效果的满意度,需对高度近视合并白内障术后视力恢复的相关因素进行分析[3]。既往研究[4]表明,角膜散光可在一定程度上影响白内障术后患者视觉质量,而角膜散光是由角膜各子午线曲率不同造成屈光度不同所致,故角膜散光程度与角膜曲率差异有关。既往对白内障术后视力与角膜前后表面曲率的关系研究多集中于最大、最小曲率子午线,而各方位曲率变化与术后视力恢复的关系则鲜有相关报道[5]。本研究旨在分析高度近视合并白内障患者术后角膜曲率变化与视力恢复的关系。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2021年3月至2022年3月中国人民解放军中部战区总医院收治的500例(612眼)高度近视合并白内障患者为研究对象。其中男性227例(294眼),女性273例(318眼);年龄(61.77±10.29)岁。纳入标准:(1)屈光度≥-6 D或眼轴长度≥26 mm;(2)符合《中华眼科学》中白内障诊断标准[6];(3)临床资料完整;(4)符合手术指征并在本院接受超声乳化联合人工晶体植入术;(5)对本研究知情同意且自愿配合。排除标准:(1)有既往眼部外伤或手术史;(2)合并角膜疾病、视网膜疾病、青光眼等影响视力的其他眼疾。

1.2 方法

1.2.1 手术方法 患者均实施超声乳化联合人工晶体植入术,操作如下:术前采用盐酸奥布卡因表麻,常规消毒,开睑器开睑,碘伏、灌注液依次冲洗结膜囊;于11点处切开球结膜,以穹窿部为基底做结膜瓣,于角膜缘后1.5 mm做5.5 mm长弧形巩膜隧道切口至前房,注入粘弹剂,分别行连续环形撕囊、水分离、水分层,游离晶体核,采用Infinity超声乳化仪(美国Alcon公司)乳化晶体核,吸除残余皮质,并进行后囊抛光;囊袋中注入粘弹剂,植入人工晶状体,调节位置,灌吸前房内的粘弹剂,水封闭角膜缘切口。术后予以局部抗生素预防感染。

1.2.2 眼部检查方法 (1)角膜曲率检查:分别于术前、术后4 周采用CRK-8800全自动电脑验光仪(上海伊沐医疗器械有限公司)测量各方位角膜曲率。指导患者下巴置于下颌托架,前额紧贴额托,调节至恰当位置,嘱患者放松并注视,测量光圈对准瞳孔中心,仪器自动测量角膜曲率,测3次后取平均值,平均角膜曲率=(最大角膜曲率+最小角膜曲率)/2,角膜散光=最大角膜曲率-最小角膜曲率。(2)视力检查:分别于术前、术后4 周,采用标准对数视力表,测量术眼最佳矫正视力(BCVA),并将术后4 周BCVA<0.5者纳入视力恢复不佳组(n=187),其余纳入视力恢复良好组(n=425)。

1.3 观察指标

(1)手术前后角膜前后表面各方位曲率;(2)手术前后散光值;(3)手术前后散光类型;(4)手术前后BCVA;(5)视力恢复不佳组和视力恢复良好组手术前后角膜前后各方位曲率变化值。

1.4 统计学分析

2 结果

2.1 手术前后各方位角膜曲率比较

术后4 周,前表面颞下、后表面鼻上方角膜曲率较术前增加(P<0.05),其他方位角膜曲率与术前比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 手术前后各方位角膜曲率比较

2.2 手术前后散光值比较

术后4 周,前、后表面散光值较术前增加,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 手术前后散光值比较

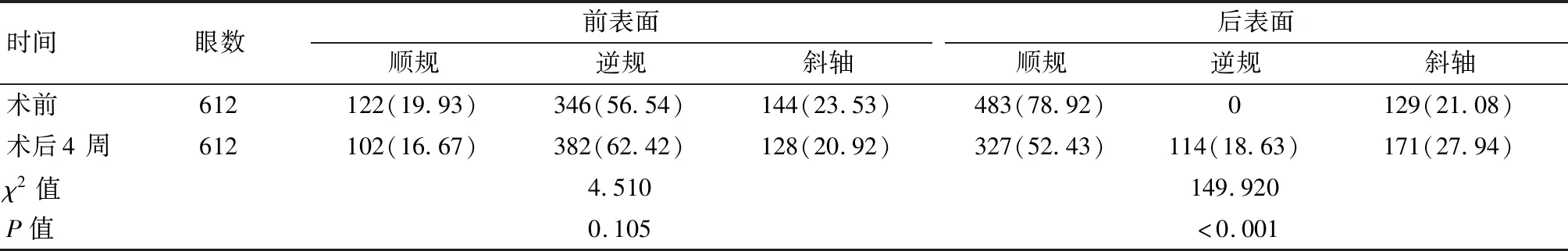

2.3 手术前后散光类型比较

术后4 周,后表面散光类型与术前比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

2.4 手术前后BCVA比较

术后4 周,BCVA整体较术前提高(P<0.05),术前、术后BCVA<0.5者占比分别为100%、30.56%。见表4。

表3 手术前后散光类型比较[n(%)]

2.5 视力恢复不佳组与视力恢复良好组手术前后角膜曲率变化值比较

视力恢复不佳组手术前后角膜前表面颞下曲率变化值大于视力恢复良好组(P<0.05),其他各方位曲率变化值均无统计学差异(P>0.05)。见表5。

表5 视力恢复不佳组与视力恢复良好组手术前后角膜曲率变化值比较

3 讨论

高度近视可引起眼球结构改变,如眼轴增长、晶状体悬韧带异常等,或伴随视网膜、脉络膜萎缩,白内障是高度近视的严重并发症之一,可增加致盲风险[7]。高度近视合并白内障的治疗以手术为主,白内障超声乳化术具有切口小、创伤小、术后恢复快等优势,是目前治疗白内障的常用术式,目标是最大限度恢复或改善患者的视力和视功能[8-9]。因此,了解影响术后视力恢复的相关因素,对于保证手术效果具有重要意义。

角膜散光是指角膜子午线曲率半径不一致,造成眼球各径线屈光度不同,平行光线无法在眼内汇聚形成焦点[10]。导致角膜散光的主要原因是角膜曲率改变,因此白内障术后角膜曲率改变可能与白内障术后视力恢复有关[11]。角膜散光主要是由角膜曲率改变所引起,而白内障术后角膜曲率改变是影响术后视力的主要因素之一,手术切口可使角膜形状发生不同程度的改变[12-13]。本研究结果显示,高度近视合并白内障患者术后角膜前表面颞下方、角膜后表面鼻上方曲率均较术前增加,其余方位曲率与术前差异无统计学意义,术后4 周患者角膜前、后表面散光值均较术前明显改变,与既往研究[14]一致。虽然白内障超声乳化术具有微创切口、切口无缝线的特点,但透明角膜上做切口可引起角膜表面散光,术中吸注头、超声乳化头经切口进入前房时引起切口上下唇扩张,且术中超声乳化能量均会对角膜后表面造成影响,增加角膜后表面散光值。另外,白内障手术切口的位置和方向对术后角膜散光具有重要影响,其中颞侧、颞上切口对角膜散光的影响最小,可能原因是其位置距离角膜光学中心较远。

目前认为,虽然白内障手术越来越微创,造成的术源性散光不足以引起难治性状况,但可能导致角膜变形恶化,严重影响视觉质量[15]。相关研究[16]显示,忽略角膜后表面散光可能引起逆规散光欠矫或顺规散光过矫,本研究也发现,术后患者角膜后表面散光类型均较术前明显改变。视力恢复不佳组手术前后角膜前表面颞下曲率变化值大于视力恢复良好组,提示手术造成的角膜前后表面颞下方曲率变化与术后视力恢复情况有关,原因可能是随着高度近视患者的眼轴增长,角膜颞下方厚度的改变较其他方位更为明显。术后视力恢复与角膜前表面散光有关,而角膜前表面散光除了术前角膜自身散光之外,还包括手术造成的影响[17]。不同切口位置和方向可能会对角膜曲率产生不同影响,进而影响术后视力恢复效果,因此术者应选择合适的手术方法、切口位置和大小,且超声乳化术中需准把握超声能量与超声乳化时间,精准操作,尽可能减小对角膜的损伤。

综上,高度近视合并白内障患者超声乳化联合人工晶体植入术后角膜前表面颞下、后表面鼻上方角膜曲率改变,同时可影响角膜前后表面散光值及后表面散光类型,且术后角膜前表面颞下方曲率改变与患者视力恢复有关。