藏东昌都地块东南缘贡觉地区中深变质岩系的岩石学和年代学特征*

2022-12-08唐渊秦雅东王冬兵李勇巩小栋王保弟任光明

唐渊 秦雅东 王冬兵 李勇 巩小栋 王保弟 任光明

青藏高原东部的昌都地块,向西北与北羌塘地块相连、向南及南东与兰坪-思茅地块连接,共同构成了青藏高原腹地和藏东南三江-印支地区特提斯构造域重要地块之一(图1; 潘桂棠等, 2013; Xuetal., 2015)。作为造山带内部的沉积盆地,昌都地块内发育有较完整的晚古生界,以三叠系、侏罗系-白垩系广泛分布为特色(潘桂棠等, 2013)。但其前寒武纪基底岩系出露较少,主要呈断块状零星分布(何世平等, 2013);然而基底岩系的认知对于青藏高原地质构造格架的建立和块体的构造归属尤为重要。目前已知出露的昌都地块前寒武基底岩系,前人文献中常称为“宁多岩群”、“雄松岩群”和“草曲群”等(姚宗富, 1992; 王国芝和王成善, 2001; 何世平等, 2013; 王保弟等, 2021)。草曲群主要出露于昌都地块北缘,为一套绿片岩相变质岩系,原岩为碎屑岩夹碳酸盐岩、变基性火山岩,获得火山岩的锆石U-Pb年龄为999Ma和876Ma,前人将其时代归为晚元古代(Pt3C)(潘桂棠等, 2013; 王立全等, 2013; 王保弟等, 2021)。姚宗富(1992)首次将出露于昌都地块北缘玉树县常青可、宁多一带的片麻岩、变粒岩、片岩及大理岩等中深变质岩系命名为古-中元古代宁多岩群(Pt1-2Nd.),获得黑云斜长片麻岩U-Pb同位素年龄1870Ma。宁多岩群呈北西-南东向细长条带状展布,与区域断裂走向一致。同年1:20万白玉县幅、雄松区幅区域地质调查工作在昌都地块东南缘贡觉县雄松牛场一带的片麻岩中获Sm-Nd全岩等时线年龄1540±241Ma,而将其命名为元古界雄松岩群(西藏地矿局, 1992(1)西藏地矿局. 1992. 1:20万白玉县幅、雄松区幅区域地质调查报告)。《西南区区域地层》(郝子文, 1999)一书对该套地层层序进行了修订,认为雄松岩群一名与宁多岩群属同物异名,将“雄松岩群”归为“宁多岩群”,且属于昌都地块最古老的基底岩系。然而,主要出露于昌都地块东北缘的“宁多岩群”和东南缘的“雄松岩群”,周缘均被三叠系火山-沉积岩覆盖,包括东独组(T2d)、公也弄组(T2g)、洞卡组(T2-3dk)及甲丕拉组(T3j)、波里拉组(T3b)、阿堵拉组(T3a)和夺盖拉组(T3d)等,且遭受了后期晚三叠世和古近纪花岗质岩体的侵入,二者在空间上并没有连续性或直接接触,因此是否同属于昌都地块的基底岩系存在争议。此外对于不同地区各群的时代尚存在争议,以宁多岩群为例,前人曾在不同地区基于不同测试方法获得的同位素年龄存在较大的差异(1870Ma、651±152Ma、1594±241Ma、670±24Ma等),究其原因除了测试方法的局限性和测试精度的不确定性外,主要在于对分布于昌都地块不同地区的这套中深变质岩系的岩石组合、原岩特征、时代归属和变质时代未能进行系统深入的研究。本文重点选取了昌都地块东南缘贡觉县雄松一带出露的中深变质岩系(原称之为“雄松岩群”,后归属为“宁多岩群”)开展了详细的野外地质调查、薄片鉴定、LA-ICP-MS锆石U-Pb测年、云母Ar-Ar同位素测年等工作,从而探讨该套中深变质岩的原岩特征及时代、变质时代及其形成地质背景等关键问题。

图1 青藏高原及东南缘大地构造简图(据Xu et al., 2015修改)

1 区域地质背景

昌都-兰坪-思茅地块呈NNW-SSE走向,在大地构造位置上位于西金乌兰-金沙江-哀牢山结合带以西,乌兰乌拉湖-澜沧江结合带和班公湖-双湖-昌宁对接带中南段以东的区域(图1;潘桂棠等, 2013)。昌都地块具有古-中元古代结晶基底,即前文所述的宁多岩群(Pt1-2Nd.)中深变质岩系和草曲群(Pt3C)浅变质岩系。其上的早古生代(O1-S)主要为被动边缘盆地中的一套深水陆棚-斜坡相复理石浊积岩系夹薄层灰岩沉积。晚古生代昌都地块进入稳定的盖层发展阶段,泥盆系-二叠系发育齐全,地块内部表现为陆表海盆地中的浅海台地型-过渡相碳酸盐岩和碎屑岩沉积,沉积厚度在3000~5000m之间;在地块东西两侧边缘主要为次稳定-活动型沉积,并有中基性火山岩夹层的出现。中二叠世-中三叠世时期,昌都地块内部延续碳酸盐岩+碎屑岩岩石组合,而在地块东西两侧则形成以基性-中性-酸性序列火山岩为主夹碎屑岩和碳酸盐岩沉积的陆缘弧岩石组合。该套岩石组合在昌都地块东缘称为“江达-维西陆缘火山弧带”,前人研究认为其属于金沙江古特提斯洋盆向西俯冲作用的产物(莫宣学等, 1993; Jianetal., 2009a, b; 王立全等, 2013);在江达-贡觉一线自下而上包括:普水桥组、瓦拉寺组、东独组、公也弄组、洞卡组,局部可见火山岩喷发不整合在下二叠统及更老的地层之上。其后,上三叠统甲丕拉组、波里拉组、阿堵拉组和夺盖拉组不整合在下三叠统及更早地层之上,是海陆交互相-滨浅海相碎屑岩-碳酸盐岩沉积;并于昌都地块东缘发育大量晚三叠世中酸性侵入岩(图2)。侏罗纪-白垩纪时期主要为红层沉积;新生代贡觉盆地发育昌都中生代盆地之上,主要为古近纪红、紫红、杂色砾岩-砂岩-泥岩建造(王立全等, 2013; 王冬兵等, 2021)。

图2 研究区地质简图

位于昌都地块以东的金沙江构造混杂岩带呈近南北向展布,宽20km左右(图2)。主要由一系列规模不等、岩性不一和变形程度不同的构造岩块及强变形的基质组成,各岩块之间由诸多近平行于结合带走向的韧性-脆韧性断层呈网结状连接,表现出局部有序、整体无序的构造混杂岩特征(Tangetal., 2020; 唐渊等, 2022; 图2)。构造岩块按岩性组合特征可分为超基性岩-基性岩、大理岩、大理岩+变质基性岩、(退变)榴辉岩等岩块。其中大理岩、大理岩+变质基性岩的出露规模相对较大,宽度约几千米到几十千米;超基性岩-基性岩岩块次之,宽度约几十米到百余米;而(退变)榴辉岩出露规模较小,大小约几米至几十米不等,主要呈透镜体产出。基质包括含石榴子石片岩和不含石榴子石的片岩或千枚岩两类,表现为含石榴斜长二云片岩、含石榴二云石英片岩、斜长黑云片岩、二云片岩、含红柱黑云斜长片岩及少量千枚岩等。基质经历了多期构造变形作用,广泛发育北东-南西向或近南北向的片理化或劈理化。

2 岩石学特征

本文研究对象——昌都地块东南缘贡觉地区的中深变质岩,总体呈NNW-SSE向展布于则巴乡-雄松牛场一带,其西侧与中上三叠统火山岩及其上的沉积碎屑岩呈断层或角度不整合接触,其东侧与金沙江构造混杂岩带呈断层接触,并遭受晚三叠世花岗岩体侵入(图2)。结合野外露头尺度和显微镜下分析,总结出研究区该套变质岩的岩性主要为一套片麻岩、变粒岩、斜长角闪岩、大理岩等组成的中深变质岩系(图3、图4),主要岩性的岩石学特征描述如表1所列。片麻岩主要包括:黑云(二云)斜长片麻岩(图3a, f)、黑云二长片麻岩、二云钠长片麻岩、角闪斜长片麻岩(图3b)、黑云母花岗质片麻岩(图3c)等,具有片麻状(图3a-c)或条带状构造(图3f);变粒岩主要可见斜长角闪变粒岩、含夕线二云变粒岩、黑云斜长变粒岩等,具有似平行粒状构造或块状构造等。斜长角闪岩与大理岩呈互层状产出,或以构造透镜体形式产出(图3d)。岩石中可见诸多花岗岩脉、闪长玢岩脉等脉体切穿片麻岩的片麻理发育(图3e),岩脉未遭受明显的变形变质作用,属于变质期后岩脉。

表1 贡觉地区中深变质岩的岩石学及变形特征

图3 贡觉地区中深变质岩的野外产出特征

图4 贡觉地区中深变质岩的地质剖面图(剖面A-A′位置如图2所示)及片麻理产状赤平投影图(等角下半球投影)

野外露头中,岩石表现为面理发育,总体走向为近N-S向、NE-SW向或NW-SE向;倾向W或者SW,部分倾向E。面理产状赤平投影图如图4所示。岩石遭受了强烈的挤压变形,表现为片内紧闭褶皱、无根勾状褶皱、石香肠构造等(图3g-i),褶皱的轴面平行于片麻岩的片麻理。显微镜下,黑云(二云)斜长(二长)片麻岩中的长石、石英、云母类等矿物均呈定向排列,长石呈他形粒状,石英或以单晶的形式发育且边缘呈镶嵌状(图5a, b),或以集合体发育呈多晶条带状(图5c),云母类矿物集合体呈条纹状,部分发生绿泥石化(图5a)。花岗质片麻岩或具有片状粒状变晶结构(图5e)或部分呈变余花岗结构(图5f),黑云母集合体断续定向排列形成片麻状构造(图5f);部分长石呈残斑状且发生边缘膨凸重结晶现象,石英呈多晶丝带状绕长石残斑发育(图5e)。角闪斜长片麻岩中的角闪石呈透镜状或鱼状变质残斑(图5g)。斜长角闪岩具有粒柱状变晶结构,矿物定向排列,角闪石部分呈透镜状变质残斑,部分呈条纹状集合体(图5h, i)。各类变粒岩具有明显的似平行粒状构造(图5j-l)。

图5 贡觉地区中深变质岩的显微构造特征

综合野外露头尺度和显微镜下特征,得出昌都地块东南缘贡觉地区出露的该套中深变质岩系按照原岩物质可分为正、副变质岩两类。正变质岩以具有变余花岗结构的花岗质片麻岩、斜长角闪岩等为代表,其原岩可能分别为花岗岩类和中基性岩浆岩类;副变质岩以大理岩、黑云斜长片麻岩、二云钠长片麻岩、黑云斜长变粒岩、含夕线二云变粒岩等,其原岩可能为一套碳酸盐岩、砂泥质碎屑岩等。为获取该套变质岩系的原岩物质时代,本文分别从具有正、副变质岩特征的岩石中选取了代表性样品进行锆石U-Pb测年;还从切穿片麻理产出、未发生变形变质的闪长玢岩脉中选取了样品进行锆石U-Pb测年,以限定变质作用的结束时代。此外,本文还从二云斜长片麻岩(D0016)和二云钠长片麻岩(19SD02)样品中挑选了单矿物(黑云母和白云母)进行40Ar/39Ar定年。采样位置标注于图2和图4中。

3 分析方法

3.1 锆石U-Pb测年方法

锆石分选在河北区域地质矿产调查研究所实验室完成,原岩样品经人工粉碎后,经人工淘洗后去除轻矿物部分,将得到的重砂部分经电磁选后得到含有少量杂质的锆石样品,最后在双目镜下挑选出锆石晶体。选择晶型较好,无裂隙的锆石颗粒粘贴在环氧树脂表面制成锆石样品靶,打磨样品靶,使锆石的中心部位暴露出来,然后进行抛光。对锆石进行反射光、透射光显微照相和阴极发光(CL)图像分析。锆石阴极发光图像拍摄在武汉上谱分析科技有限责任公司完成,仪器为高真空扫描电子显微镜(JSM-IT100),配备有GATAN MINICL系统,工作电场电压为10.0~13.0kV,钨灯丝电流为80~85μA。最后根据反射光、透射光及锆石CL图像选择代表性的锆石颗粒和区域进行U-Pb测年。

副变质岩的碎屑锆石样品(D2505-1、D2505-3、20DQ01、D1518和19SD02)的U-Pb同位素定年在自然资源部西南矿产资源监督检测中心完成,激光剥蚀系统为GeoLasPro 193nm激光系统,质谱为高分辨电感耦合等离子体质谱仪ELEMENT2,实验采用高纯He作为剥蚀物质的载气,激光波长193nm、束斑32μm、脉冲频率5Hz、激光能量为70mJ,测试前先采用NIST610标准调谐仪器至最佳状态,使得139La、232Th信号达到最强,并使氧化物产率232Th16O/232Th<0.3%。实验采用锆石标样GJ-1作为外标进行U-Pb同位素分馏效应和质量歧视的校正计算,Plěsovice锆石标样作为监控盲样来监视测试过程的稳定性;测试时每5个样品点插一组标样(Yangetal., 2019)。数据处理采用软件ICPMSDataCal(Liuetal., 2008, 2010)。

其余样品(19XS07、PM008-21和19XS09)的锆石U-Pb同位素定年和微量元素含量在武汉上谱分析科技有限责任公司利用LA-ICP-MS同时分析完成。详细的仪器参数和分析流程见Zongetal. (2017)。GeolasPro激光剥蚀系统由COMPexPro 102 ArF 193nm准分子激光器和MicroLas光学系统组成,ICP-MS型号为Agilent 7700e。激光剥蚀过程中采用氦气作载气、氩气为补偿气以调节灵敏度,二者在进入ICP之前通过一个T型接头混合,激光剥蚀系统配置有信号平滑装置(Huetal., 2015)。本次分析的激光束斑和频率分别为32μm和5Hz。U-Pb同位素定年和微量元素含量处理中采用锆石标准91500和玻璃标准物质NIST610作外标分别进行同位素和微量元素分馏校正。每个时间分辨分析数据包括大约20~30s空白信号和50s样品信号。对分析数据的离线处理(包括对样品和空白信号的选择、仪器灵敏度漂移校正、元素含量及U-Pb同位素比值和年龄计算)采用软件ICPMSDataCal(Liuetal., 2008, 2010)完成。锆石样品的U-Pb年龄谐和图绘制和年龄加权平均计算采用Isoplot/Ex_ver3(Ludwig, 2003)完成。

3.2 云母Ar-Ar测年

云母类单矿物挑选在河北区域地质矿产调查研究所实验室完成,40Ar/39Ar定年分析在中国地质科学院地质研究所同位素热年代学实验室完成。选纯的矿物(纯度>99%)用超声波清洗。清洗后的样品被封进石英瓶中送核反应堆中接受中子照射。照射工作是在中国原子能科学研究院的“游泳池堆”中进行的,使用B4孔道,中子流密度约为2.65×1013n·cm-2·s-1。照射总时间为1440min,积分中子通量为2.29×1018n·cm-2;同期接受中子照射的还有用做监控样的标准样:ZBH-25黑云母标样,其标准年龄为132.7±1.2Ma,K含量为7.6%。

样品的阶段升温加热使用石墨炉,每一个阶段加热10min,净化20min。质谱分析是在多接收稀有气体质谱仪GV Helix MC上进行的,每个峰值均采集20组数据。所有的数据在回归到时间零点值后再进行质量歧视校正、大气氩校正、空白校正和干扰元素同位素校正。中子照射过程中所产生的干扰同位素校正系数通过分析照射过的K2SO4和CaF2来获得,其值为:(36Ar/37Aro)Ca=0.0002398,(40Ar/39Ar)K=0.004782,(39Ar/37Aro)Ca=0.000806。37Ar经过放射性衰变校正;40K衰变常数λ=5.543×10-10y-1;用ArArCALC程序计算坪年龄及正、反等时线。坪年龄误差以2(给出。详细实验流程见有关文章(陈文等, 2006; 张彦等, 2006)。

4 测试结果

4.1 碎屑锆石U-Pb年龄

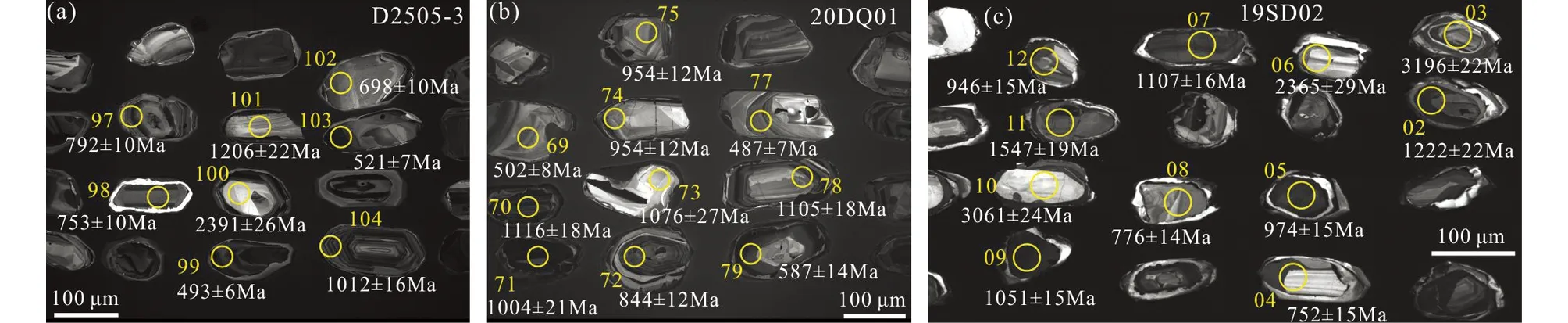

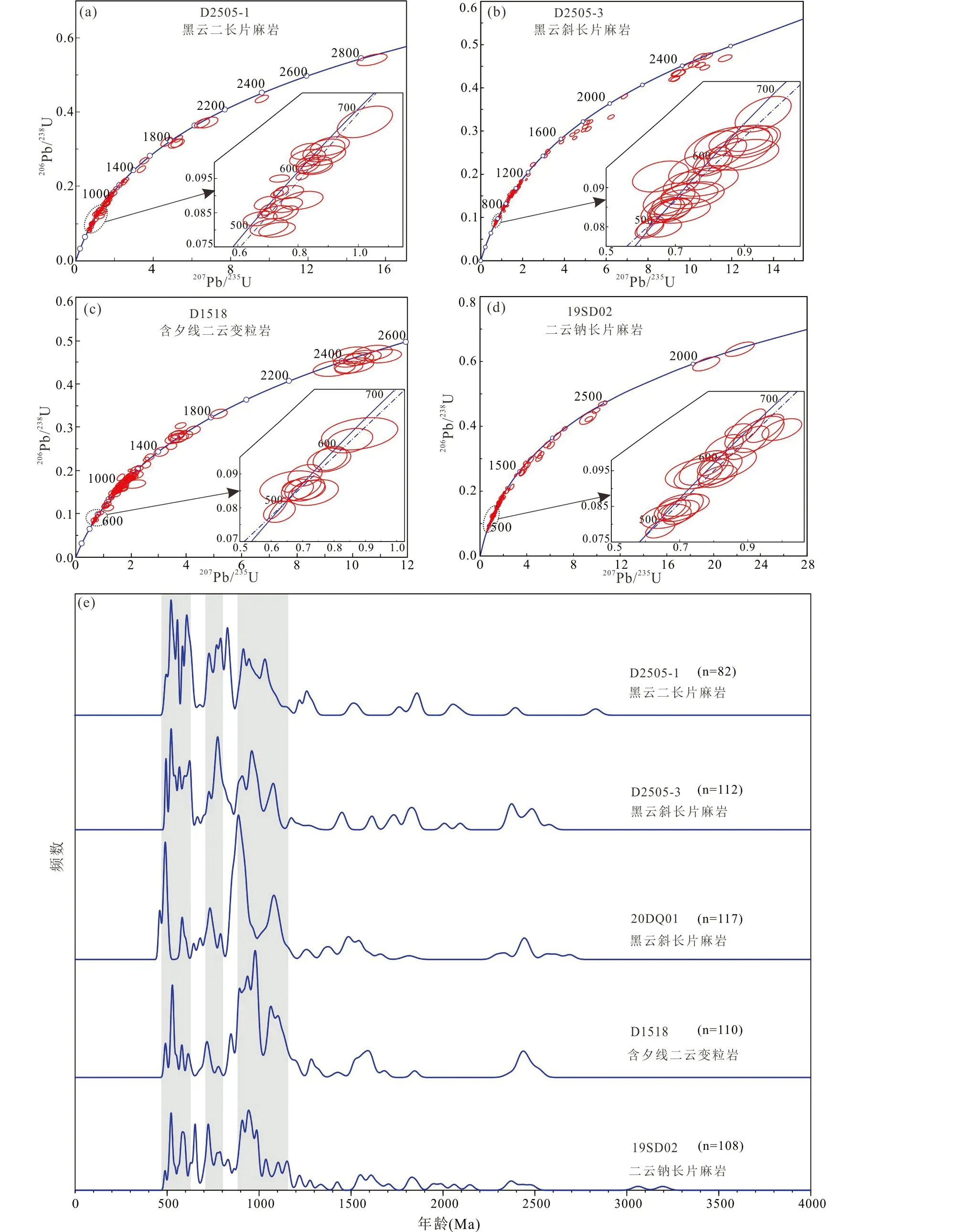

样品D2505-1(E98°39′30.00″、N30°48′20.00″)、D2505-3(E98°40′07.00″、N30°48′31.00″)、20DQ01(E98°40′13.96″、N30°49′19.23″)、D1518(E98°41′57.68″、N30°45′16.76″)和19SD02(E98°53′42.65″、N30°36′22.45″)的岩石学特征描述列于表1,均为副变质岩,原岩可能为沉积碎屑岩。样品中的碎屑锆石自形程度较好,长柱状或短柱状,长短轴比约1:1~2:1。阴极发光(CL)图像(图6)显示锆石受变质变形作用的影响极微弱,表现为个别锆石边部受到影响而模糊不清,但其内部仍显示岩浆振荡环带或面状分带,无变质增生边。打点位置选择在锆石内部无裂缝、无明显包体处。5个样品分别获取了82、112、117、110和108个有效分析点(总计529个),绝大多数分析点的年龄谐和度较高(图7a-d),Th/U比值大于0.1,表明为岩浆成因的碎屑锆石(Wu and Zheng, 2004)。各样品的锆石有效分析点U-Pb测年数据列于电子版附表1。对碎屑锆石的测年数据进行统计时,年龄结果大于1000Ma时采用207Pb/206Pb年龄,其余采用206Pb/238U年龄。年龄结果分布在3196~459 Ma较宽的范围内(图7e),且主要集中分布在3个组,分别为620~480Ma、800~710Ma和1150~880Ma,大于1200Ma的年龄数据则较为分散;它们代表原岩沉积时碎屑锆石年龄特征。

图6 碎屑锆石测年样品的代表性锆石阴极发光图像

图7 碎屑锆石U-Pb年龄谐和图(a-d)和年龄频谱图(e)

4.2 岩浆锆石U-Pb年龄

样品19XS07(E98°48′26.17″、N30°31′04.07″)岩性为斜长角闪岩,主要矿物为斜长石(45%)、角闪石(45%~50%)及少量石英(5%~10%),矿物定向排列(图5i);显微镜下可见斜长石、石英呈他形粒状,粒间似镶嵌状分布;角闪石表现出两种特征,一部分呈透镜状、鱼状等变质残斑(图5i中的“Hb1”),一部分呈条纹状集合体定向分布(图5i中的“Hb2”);推测其原岩可能为中基性岩浆岩。该样品的锆石自形程度一般,总体表现为长柱状、短柱状,长轴直径约80~120μm左右。阴极发光(CL)图像中(图8a),部分锆石不具有核边结构,整体表现为面形分带或无分带;部分锆石具有核-边结构,边部与核部呈凹凸不平的港湾状、锯齿状接触,核部发光性不强,表现为云雾状或海绵状特征,边部具有震荡环带。打点位置选择在锆石边部无裂缝、无明显包体处。样品的21个锆石分析点Th和U含量分别为6.6×10-6~93.0×10-6和17.1×10-6~137.7×10-6, Th/U比值平均为0.51(表2),具有岩浆锆石的特征(Wu and Zheng, 2004)。样品的21个分析点多位于U-Pb谐和线上及其附近(图8b),其206Pb/238U加权平均年龄值为272±3Ma(MSWD=1,n=21),该年龄代表斜长角闪岩的原岩结晶时代。

表2 斜长角闪岩、花岗质片麻岩和闪长玢岩脉测年样品的锆石LA-ICP-MS U-Pb年龄

续表2

图8 岩浆锆石测年样品的代表性锆石阴极发光图像(a、c、e)及对应的锆石U-Pb年龄谐和图(b、d、f)

样品PM008-21(E98°45′57.78″、N30°31′29.05″)采自黑云母花岗质片麻岩,岩石具有变余花岗结构,弱片麻状构造,主要矿物为斜长石(50%±)、石英(25%~30%)和黑云母(20%~25%);野外露头尺度下(图3c, g),矿物定向排列,面理发育,局部还可见长英质矿物含量相对较高而形成能干性较强的“石香肠”透镜体。显微镜下可见斜长石杂乱分布,部分粒间弯曲镶嵌状分布;石英填隙状分布于斜长石粒间或粒间弯曲镶嵌状分布;黑云母主要呈鳞片状、叶片状,集合体相对富集呈线痕状绕长石分布(图5f);推测其原岩可能为花岗岩。其锆石自形程度较好,总体表现为长柱状,长轴直径约100~160μm左右。阴极发光(CL)图像中(图8c),锆石整体发光性较强,具有典型的震荡环带,少量锆石保留有发光性不强的残留核。打点位置选择在锆石边部无裂缝、无明显包体处。样品的29个锆石分析点Th和U含量分别为318×10-6~1021×10-6和723×10-6~1677×10-6,Th/U比值平均为0.51(表2),具有岩浆锆石的特征(Wu and Zheng, 2004)。样品的29个分析点多位于U-Pb谐和线上及其附近(图8d),其206Pb/238U加权平均年龄值为244±2Ma(MSWD=0.2,n=29),该年龄代表黑云母花岗质片麻岩的原岩结晶时代。

样品19XS09(E98°46′56.04″、N30°31′20.43″)采自切穿黑云斜长片麻岩的片麻理的灰黑色闪长玢岩脉(图3e、图4),脉体平直且延伸较远,与围岩接触处可见明显的烘烤边与冷凝边,属于侵入接触关系;岩石未遭受变形变质作用,为围岩片麻岩发生变质作用之后侵入的岩脉。其锆石自形程度较好,多为长柱状或短柱状,长轴直径约为80~150μm。阴极发光(CL)图像中(图8e),锆石整体发光性一般,具有典型的震荡环带,少量锆石保留有发光性不强的残留核。打点位置选择在锆石边部无裂缝、无明显包体处。样品的22个锆石分析点Th和U含量分别为307×10-6~2620×10-6和515×10-6~2586×10-6,Th/U比值平均为0.78(表2),具有岩浆锆石的特征(Wu and Zheng, 2004)。样品的22个分析点多位于U-Pb谐和线上及其附近(图8f),其206Pb/238U加权平均年龄值为226±2Ma(MSWD=2.3,n=22),该年龄代表闪长玢岩的结晶时代。

4.3 云母Ar-Ar年龄

二云斜长片麻岩样品D0016(E98°41′00.97″、N30°45′32.92″)的白云母、黑云母和二云钠长片麻岩19SD02的白云母Ar-Ar阶段升温测年数据见表3,年龄谱图见图9。

表3 贡觉地区片麻岩样品的白云母和黑云母40Ar/39Ar同位素阶段升温测年数据

图9 测年样品黑云母或白云母的40Ar/39Ar坪年龄图和40Ar/36Ar-39Ar/36Ar等时线年龄图

样品D0016的白云母Ar-Ar阶段升温总气体年龄为250Ma,其中800~1260℃的11个阶段构成一个很好的年龄坪,坪年龄为250±2Ma(图9a),对应了97.7%的39Ar释放量。相应的40Ar/36Ar-39Ar/36Ar等时线年龄为250±2Ma(图9b),40Ar/36Ar初始化值为302.3(MSWD=2.2),高于尼尔值,显示有过剩氩的存在。样品D0016的黑云母Ar-Ar阶段升温总气体年龄为256Ma,其中800~160℃的10个阶段构成一个良好的年龄坪,坪年龄为260±3Ma(图9c),对应了88.8%的39Ar释放量。相应的40Ar/36Ar-39Ar/36Ar等时线年龄为256±5Ma(图9d),40Ar/36Ar初始化值为408.7(MSWD=27.3),高于尼尔值,显示有过剩氩的存在。显微镜下显示,白云母呈鳞片状或叶片状,集合体相对富集似断续线痕状或条痕状分布,且与片麻理和长石等矿物拉伸线理方向一致;黑云母呈残留片状零散分布于白云母、长石或石英晶体内部(图5b),表明黑云母为早期变质过程中形成,白云母形成时间相对较晚,与二者的Ar-Ar年龄结果特征基本一致。

样品19SD02的白云母Ar-Ar阶段升温总气体年龄为250Ma,其中880~1210℃的8个阶段构成一个良好的年龄坪,坪年龄为252±3Ma(图9e),对应了84.3%的39Ar释放量。相应的40Ar/36Ar-39Ar/36Ar等时线年龄为251±8Ma(图9f),40Ar/36Ar初始化值为286.2(MSWD=29.7),与尼尔值相当,显示没有过剩氩的存在。显微镜下,白云母呈叶片状,直径一般<1mm,集合体呈条纹状、线纹状等聚集定向排列且与片麻理方向一致,有的云母表现为似鱼状或弯曲状(图5d);表明白云母为片麻岩的变质过程中形成,其Ar-Ar年龄结果可以反映样品所经历的变质过程。

5 讨论

5.1 昌都地块东南缘中深变质岩的岩石组成及原岩时代

前人针对昌都地块宁多岩群中曾获较多同位素年龄资料,但是差异较大。在昌都地块北缘青海省玉树县小苏莽乡宁多村-宁吉达村一带黑云斜长片麻岩中获锆石U-Pb一致曲线年龄1870Ma(姚宗富, 1992),钠长阳起片岩锆石U-Pb年龄1111Ma和斜长片麻岩年龄为2200Ma(王国芝和王成善, 2001)。在昌都地块东南缘的贡觉县雄松乡扎东弄剖面黑云斜长片麻岩中获Rb-Sr全岩等时线同位素年龄651±152Ma和石榴白云母斜长片麻岩中获Sm-Nd全岩等时线同位素年龄1594±241Ma;在贡觉县木协乡得村牛场雪曲上游斜长角闪片麻岩获Rb-Sr全岩等时线同位素年龄670±24Ma(郝太平, 1993, 1994)。上述同位素年龄由于测试方法有很大的局限性,如精度不高、同位素体系易受后期影响、被分析样品要求严格等,因此获得的年龄数据存在不确定性。近年来,何世平等(2013)利用LA-ICP-MS锆石微区原位U-Pb同位素测年, 获得小苏莽一带宁多岩群的黑云斜长片麻岩 (副变质岩)最新蚀源区年龄为1044±30Ma,侵入其中的片麻状黑云母花岗岩的形成年龄为991±4Ma,因此将小苏莽一带宁多岩群的形成时代限定为中元古代末至新元古代初。值得注意的是,何世平等(2013)在宁多岩群黑云斜长片麻岩的锆石中还获得了530Ma的次峰值年龄,并解释其为泛非运动在该地区的年龄信息。

本文针对昌都地块东南缘贡觉地区出露的片麻岩、变粒岩等副变质岩选取了5个代表性样品进行了碎屑锆石LA-ICP-MS U-Pb测年,得到的529个有效分析点的同位素年龄数据主要集中分布在3个组:620~480Ma、800~710Ma和1150~880Ma;相应的锆石Th/U比值大于0.1,表明为岩浆成因的碎屑锆石,因此可以得出该套副变质岩的原岩沉积时代晚于480Ma(奥陶纪),不属于前寒武纪沉积地层。此外,对该套深变质岩中的斜长角闪岩和花岗质片麻岩的2个代表性样品开展了锆石U-Pb测年,获得的年龄分别为272±3Ma和244±2Ma。岩相学特征表明,斜长角闪岩的矿物组合主要为斜长石+角闪石+石英(±石榴石±绿帘石),(夕线)黑云斜长(二长)片麻岩的矿物组合为(夕线石)+钾长石+斜长石+石英+黑云母,揭示出该套变质岩系发生的峰期变质作用为角闪岩相,主体属于中等温度条件(600℃左右),未达到锆石的Pb元素扩散封闭温度(~900℃, Leeetal., 1997; Cherniak and Watson, 2001)。因此后期的变质作用并未破坏锆石的U-Pb同位素体系,可以充分说明斜长角闪岩和花岗质片麻岩样品的锆石U-Pb年龄代表了其原岩的岩浆结晶年龄。

综上所述,本文认为昌都地块东南缘贡觉地区出露的中深变质岩(原称之为“雄松岩群”,后归属为“宁多岩群”)属于一套变质杂岩,其岩石组合既包括了原岩沉积时代不早于奥陶纪的片麻岩、变粒岩和大理岩等副变质岩,又包含了原岩时代分别为中二叠世的斜长角闪岩和中三叠世花岗质片麻岩等正变质岩;原岩时代特征与昌都地块北缘的宁多岩群有较大差别,不应当归属为昌都地块的前寒武纪结晶基底。结合区域资料,昌都地块在基底岩系之上沉积了一套早古生代(O1-S)被动边缘盆地中的深水陆棚-斜坡相复理石浊积岩系夹薄层灰岩(潘桂棠等, 2013),因此推断贡觉地区出露的中深变质岩系的主体原岩与该套早古生代(O1-S)石英砂岩、细砂岩、钙质砂岩、灰岩等具有相似的沉积特征和构造背景,加上后期喷发或侵入其中的中二叠世中基性岩浆岩和中三叠世花岗岩,经历了变质作用后形成现今的岩石面貌。

5.2 变质时代及其大地构造背景

针对昌都地块东南缘贡觉地区出露的该套中深变质岩的变质时代,本文从二云斜长片麻岩(D0016)和二云钠长片麻岩(19SD02)的样品中挑选了单矿物(黑云母和白云母)进行40Ar/39Ar定年。显微镜下显示二云斜长片麻岩样品(D0016)早期变质过程中形成黑云母的Ar-Ar坪年龄为260±3Ma;相对晚期变质作用新生成的白云母Ar-Ar坪年龄为250±2Ma。二云钠长片麻岩的样品(19SD02)还开展了碎屑锆石U-Pb测年,其最年轻的一组碎屑锆石年龄数据集中在654~488Ma(n=23),表明其原岩沉积时代不早于早奥陶世;该样品在变质过程中新生成的白云母Ar-Ar坪年龄为252±3Ma。由于白云母和黑云母Ar-Ar体系的封闭温度分别为450±50℃和320±40℃(Dodson, 1973; Harrisonetal., 1985; Hames and Bowring, 1994),低于岩石的主体峰期变质作用温度(角闪岩相,600℃左右),其Ar-Ar年龄代表了岩石发生峰期变质作用之后的时代;据此,本文认为贡觉地区出露的该套中深变质岩的变质作用在260Ma已经发生。再结合前文所述的原岩结晶时代为中三叠世(244±2Ma)的花岗质片麻岩样品(PM008-21),具有变余花岗结构、弱片麻理构造(图3c、图5f),且野外露头可见其平行于黑云斜长片麻岩或斜长角闪岩的面理(片麻理或片理)发育;显微镜下长石、石英和黑云母等矿物定向排列,但未见明显的变晶结构或动态重结晶现象;因此推测花岗质片麻岩可能为变质(或变形)作用晚期(不是峰期变质作用)侵入,从而揭示变质作用晚期可以持续到244Ma。本文选取了切穿片麻岩面理侵入的未变质闪长玢岩脉的锆石U-Pb年龄限定了该期变质作用在晚三叠世(226±2Ma)已经结束。

贡觉地区出露的该套中深变质岩大地构造位置上属于昌都地块的东南缘,其东侧紧邻金沙江构造混杂岩带。金沙江构造混杂岩带是青藏高原重要的古特提斯结合带(图1),保存了大量与古特提斯洋的形成与扩张、洋-陆俯冲、洋盆闭合和陆-陆碰撞等地质过程相关的变形、变质和岩浆作用的重要信息(张旗等, 1996; 王立全等, 1999; 孙晓猛和简平, 2004; 吴福元等, 2020; 王保弟等, 2021)。普遍认为金沙江古特提斯构造带经历了裂(陷)谷盆地(D)、洋盆扩张(C1-P1)、洋壳俯冲消减(P2-P3)和弧陆碰撞造山(T1-T2)、上叠火山裂谷盆地阶段(T22-T31)等5个主要演化阶段(沈上越等, 1995; 王立全等, 1999; 潘桂棠等, 2003; 孙晓猛与简平, 2004; 范蔚茗等, 2009; Jianetal., 2009a; Zietal., 2012; Tangetal., 2020; 唐渊等, 2022)。昌都地块东缘自中二叠世以来,其发展演化受控于东侧的金沙江古特提斯洋向西的俯冲消减、碰撞造山等演化过程的影响(王立全等, 2013; Zietal., 2013; 王保弟等, 2021; 吴喆等, 2021)。本文从昌都地块东南缘贡觉地区中深变质岩系获得的变质作用时代为中二叠世-中三叠世(P2-T2),与金沙江古特提斯洋陆俯冲-碰撞过程在时间上耦合。本文研究团队近年来在罗麦乡-雄松乡一带发现了榴辉岩(图2),根据Grt-Omp-Phe压力计和Grt-Omp温度计初步计算出榴辉岩形成的温度压力条件约为P≈2.2~2.34GPa,T≈622~688℃,并获得榴辉岩相变质时代为245Ma左右(Tangetal., 2020),这些高压变质岩石是金沙江古特提斯大洋岩石圈板块发生俯冲作用的产物。而昌都地块东缘作为金沙江古特提斯洋向西俯冲过程中的上覆(驮)岩石圈板块(overriding lithosphere plate),在俯冲岩石圈板块发生低温、高压榴辉岩相变质作用的同时,主要发生了高温中压角闪岩相变质作用,表现为昌都地块下地壳岩石及侵入或喷发其中的岩浆岩经变质形成各类片麻岩、变粒岩、大理岩和斜长角闪岩等。俯冲带不同板块间发育的两个同时代、不同类型变质带构成了金沙江古特提洋俯冲带的双变质带(图10;张泽明等, 2021)。在此过程中,昌都地块东缘还伴随着强烈火山或岩浆作用,表现为晚二叠世-早中三叠世的基性-中性-酸性序列火山岩夹碎屑岩的火山-沉积岩(普水桥组、马拉松多组)角度不整合在之前的地层上(图10;王保弟等, 2021, 吴喆等, 2021);其中晚二叠世火山岩主要分布于德钦-维西一带,以玄武岩-玄武安山岩-安山岩-英安岩-流纹岩组合为主,代表了俯冲型火山岩(莫宣学等, 1993; Jianetal., 2009a, b; 王立全等, 2013)。而早中三叠世火山岩在江达-贡觉一带分布更加广泛,表现为玄武岩-安山岩-英安岩-流纹岩岩石组合,如普水桥组、马拉松多组等,形成时代为245Ma左右,具有同碰撞火山岩的性质(Zietal., 2013, 王保弟等, 2021, 吴喆等, 2021)。因此,中二叠世-中三叠世期间(P2-T2)发生在昌都地区东缘的角闪岩相变质作用和火山-沉积作用均是金沙江古特提洋向西俯冲碰撞的构造响应。

图10 金沙江古特提斯洋-陆俯冲带变质作用特征示意图(据张泽明等, 2021修改)

6 结论

(1)昌都地块东南缘贡觉地区出露的中深变质岩属于一套变质杂岩,其岩石组合既包括了原岩沉积时代不早于奥陶纪的片麻岩、变粒岩和大理岩等副变质岩,又包含了原岩时代分别为中二叠世的斜长角闪岩和中三叠世花岗质片麻岩等正变质岩;原岩时代特征与昌都地块北缘的宁多岩群有较大差别,不应当归属为昌都地块的前寒武纪结晶基底。

(2)贡觉地区出露的该套中深变质岩的变质作用在260Ma已经发生,并持续到244Ma之后,在226Ma已经结束。因此该期角闪岩相变质作用时代为中二叠世-中三叠世(P2-T2),是金沙江古特提斯洋向西的俯冲-碰撞在昌都地块东缘的构造响应。