具有抗菌活性的天然二萜类化合物研究进展

2022-12-02韦春玲崔培梧蒋诗琴刘向前

韦春玲, 崔培梧, 肖 瑾, 罗 姣, 蒋诗琴, 刘向前*

(1.湖南中医药大学药学院,湖南 长沙 410208;2.国家中医药管理局中药药性与药效三级科研实验室,湖南 长沙 410208)

二萜类化合物是由4个异戊二烯单元组成,由焦磷酸香叶基香叶酯衍生而成,此类化合物广泛存在于植物界、昆虫、真菌、海洋生物中,具有抗病毒、抗肿瘤、抗炎、抗菌作用[1-4]。近年来,抗生素的广泛应用加重了细菌耐药问题,天然二萜类化合物具有低毒、抗菌谱广、耐药性低等优点,且与抗生素联合使用能增强抗菌效果,本文对二萜类化合物的抗菌谱及其抗菌作用机制研究进展进行综述。

1 结构类型

二萜类化合物包括无环二萜、单环二萜、双环二萜、三环二萜、四环二萜等。双环二萜可再分为半日花烷型、克罗烷型、海兔烷型、细齿烷型烷、viscidane烷型等。半日花烷型二萜母核为十氢萘,结构类型多变,A/B环呈反式连接,C-5位为β-H,C-10位为α-甲基[5]。克罗烷型二萜的基本骨架也为十氢化萘,是半日花烷二萜的结构重排类型。

三环二萜类化合物可再分为松香烷型、海松烷型、fusicoccane型等。松香烷二萜基本骨架为氢化菲,A、B、C环常带有不同的官能团,C-4位存在1个偕二甲基,C-10位有1个甲基,C-13位有1个异丙基[6]。海松烷二萜最初也是从松香中分离出来的,根据分子中手性中心的差异,海松烷二萜又可分为海松烷型、异海松烷型、对映-海松烷型、对映-异海松烷型[7]。Fusicoccane型是具有5/8/5环系的三环二萜[8]

四环二萜类化合物分为贝壳杉烷型、harziane型、cyclopiane烷型。贝壳杉烷型二萜以氮化氢为母核,该类型各化合物的结构差别主要在于含氧基团取代情况不同[9]。harzianone型二萜拥有独特的四环骨架,融合了四、五、六、七元碳环结构[8]。

2 抗菌活性

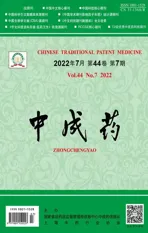

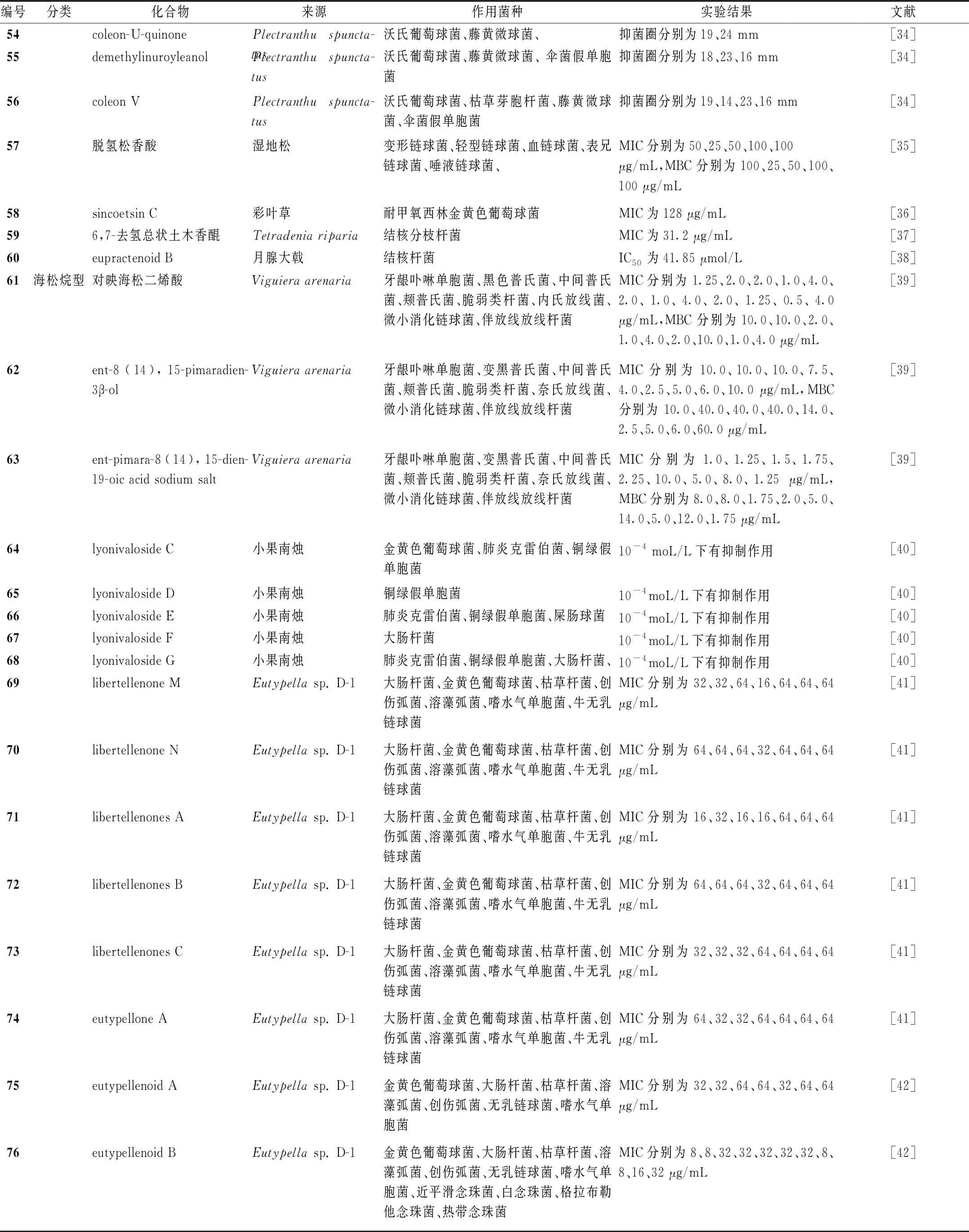

二萜化合物主要通过破坏细胞壁和细胞膜,影响其代谢途径,或与细胞表面的蛋白结合,阻止营养吸收,从而抑制生长导致细菌死亡。研究发现,有117个代表性二萜化合物具有比较好的抗菌活性(表1),其中半日花烷型和松香烷型抗菌活性较为突出,半日花烷型结构式见图1,松香烷型结构式见图2。

2.1 金黄色葡萄球菌 金黄色葡萄球菌是人类化脓感染中最常见的病原菌,可引起局部化脓感染,也可引起肺炎、心包炎、脓毒症等多种疾病,是感染重点监测的对象。Jurkaninov等[36]对从彩叶草中分离得到的4个化合物的抗菌活性进行测定,其中松香烷型二萜sincoetsin C可抑制耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA),其骨架上羟基的糖基化抑制了抗MRSA活性,C-7位和C-16位的甲氧基化作用增强了抗MRSA活性,C-13位的取代基对活性也有影响。Banerjee等[10]研究发现,穿心莲内酯对MRSA有较好的抑制作用,其MIC为100 μg/mL,可以抑制金黄色葡萄球菌细胞内DNA生物合成,并呈剂量依赖性,其胞外环亚甲基和羧酸基团对抗MRSA起到重要作用。Siddique等[13]从紫色姜根茎分离得到的松香烷型二萜(E)-8(17),12-labdadiene-15,16-dial对MRSA有抑制作用,其在C-8位有环外亚甲基,在C-12位有1个烯烃,在C-16位和C-17位有2个醛基,这些不饱和的存在对MRSA菌株的抗菌活性起到重要作用。

续表1

续表1

续表1

续表1

2.2 变形链球菌 变形链球菌是引起口腔疾病的主要成分之一。Ito等[32]探讨松香烷型二萜松香酸对致龋细菌变形链球菌体外生长的抑制作用,通过观察变形链球菌的生长、酸化和生物膜形成,发现64、128 μg/mL松香酸对ATP活性的抑制作用约为80%,64 μg/mL松香酸能抑制变形链球菌生物膜的形成。长期使用以松香酸为原料的抑菌剂可能有助于预防变形链球菌生物膜感染,Khan等[24]从Polyalthialongifoliavar.pendula(Linn.)中分离得到的克罗烷二萜16-oxo-cleroda-3,13(14)E-diene-15oic acid能够降低变形链球菌的生物膜形成和代谢活性,其抗生物膜潜力比抗生素(如头孢克肟、硫酸庆大霉素)对变形链球菌的抑制能力强5倍。16-oxo-cleroda-3,13(14)E-diene-15oic acid在C-12位有开放链,存在游离的醛和羧基,可以很容易地穿透生物膜内的孔和水通道,杀死细菌细胞,而细菌细胞反过来又负责停止生物膜的形成。

2.3 结核分枝杆菌 结核分枝杆菌是最致命的传染病病原体之一。Baldin等[37]从Tetradeniariparia分离得到6,7-dehydroroyleanone对结核分枝杆菌具有抑制作用,其特有的疏水性易渗透结核分枝杆菌的细胞膜和细胞壁,从而影响其代谢途径,导致细菌死亡。Wei等[38]从月腺大戟中分离得到的eupractenoid B能抑制结核分枝杆菌GlmU的乙酰转移活性(IC50=41.85 μmol/L),成为新的结核治疗靶点。Zhao等[51]从巴豆分离得到的4个巴豆烷型二萜,分别为4-deoxy-20-oxophorbol12-tiglyl-13-acetate、7-oxo-5-ene-phorbol-13-(2-methylbutyrate)、12-o-tiglylphorbol-13-acetate、crotignoid F,研究发现,它们对结核分枝杆菌具有抑制作用,MIC值分别为19.5、20.9、20.5、13.4 μmol/L。

2.4 白色念珠菌 白色念珠菌存在于人体阴道、口腔和肠道,当机体免疫功能低下时,该菌会大量繁殖侵入细胞引起疾病。Chakrabartty等[12]从黑果山姜中分离得到(E)-labda-8(17),12-diene-15,16-dial,当其质量浓度≥0.025 mg/mL时,对白色念珠菌有抑制作用,可引起细胞裂解,通过抑制底物的吸收,延缓白念珠菌的生长,并呈浓度依赖性。它还与真菌细胞表面的某些转运蛋白结合,阻止其营养吸收,从而抑制其生长。Yang等[21]从Stachybotryschartarum分离得到的atranone Q对白色念珠菌具有抑制作用,经atranone Q处理后,细胞形态变形、起皱、不规则,细胞壁呈变薄趋势,细胞膜变形,细胞质中出现液泡,细胞内容物部分或全部渗漏。

2.5 铜绿假单胞菌 铜绿假单胞菌是常见的致病菌之一,可引起褥疮、化脓性中耳炎和尿路感染等多种疾病。Majumdar等[11]研究发现,14-deoxy-11,12-didehydroand-rographolide与阿奇霉素或庆大霉素在亚抑菌浓度下共同作用48 h,可协同抑制92%铜绿假单胞菌的生物膜生成。原子力显微镜的进一步研究表明,与对照组比较,实验组生物膜的粗糙度和高度都降低。14-deoxy-11,12-didehydroand rographolide可通过抑制铜绿假单胞菌群体感应通路作为抑制生物膜形成的药物分子。Dang等[30]从康定鼠尾草分离得到的4个松香烷型二萜,分别为丹参酮ⅡA、丹参酚酮、隐丹参酮、铁锈醇,研究发现,它们可以抑制铜绿假单胞菌,MIC分别为20、30、30、15 μg/mL。

2.6 内氏放线菌 内氏放线菌是引起口腔疾病的主要致病菌之一。Souza等[14]研究发现,当ent-copalic acid的质量浓度在6.25~12.538 μg/mL之间时,孵育72 h内可显示出杀菌活性,ent-copalic acid与盐酸氯己定联合孵育24 h后,内氏放线菌微生物的数量减少,并在孵育48 h产生杀菌效果,当ent-copalic acid的质量浓度为 1 000 μg/mL时,内氏放线菌生物膜的去除率为99.9%。Abrão等[18]从CopaiferaduckeiDwyer分离得到的(-)-polyalthic acid对内氏放线菌的MIC为25 μg/mL,其胞外亚甲基和羧基对抗菌活性起到重要作用。

2.7 表皮葡萄球菌 表皮葡萄球菌是人体皮肤和黏膜的正常菌群,致病力较低,少引起感染,但在一定条件下,也可致病,引起化脓性感染、前列腺炎等疾病。Helfenstein等[31]研究发现,松香酸对表皮葡萄球菌具有抗菌活性,但其对细菌细胞的选择性较差,在高浓度时通过诱导细胞内乳酸脱氢酶泄漏而造成细胞膜损伤。Algreiby等[26]从光秃爱沙木中分离得到的4个细齿烷型二萜,分别为8,18,20-trihydroxyserrulat-14-en-19-oic acid、8,18,20-triacetoxyserrulat-14-en-19-oic acid、18-acetoxy-8-hydroxyserrulat-14-en-19-oic acid、20-acetoxy-8-hydroxyserrulat-14-en-19-oic acid,研究发现,它们对表皮葡萄球菌有抑制作用,MIC分别为256、256、256、32 μg/mL。

2.8 具核梭杆菌 具核梭杆菌是口腔根尖周感染的主要致病菌之一,与口腔内外的多种感染性疾病和与结直肠癌等相关。Moreti等[46]从Mikaniaglomerata分离得到的异贝壳杉烯酸对具核梭杆菌具有抑制作用,可以通过抑制生物膜的形成起到预防作用,也可以通过消除已形成的生物膜起到治疗作用。Mendes等[15]从SalviaofficinalisL.分离得到的半日花烷型二萜泪杉醇对具核梭杆菌有较强的抑制作用,MIC为50 μg/mL。

3 小结

部分二萜类化合物已被临床证实具有抗菌作用,如穿心莲内酯在临床上用于治疗由李斯特菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌引起的细菌性痢疾;丹参酮IIA在临床上用于治疗由金黄色葡萄球菌引起的细菌性结膜炎。二萜抗菌的致病菌研究大多集中在口腔疾病的研究,多种二萜类化合物对口腔致病菌具有较强的抑制作用,如(-)-polyalthic acid、松香酸具有抑制口腔致病菌(如伴放线放线杆菌、牙龈卟啉单胞菌、具核梭杆菌等)的作用,可用于开发治疗口腔疾病的药物,生产口腔冲洗产品和治疗龋齿的抗菌填充材料。部分二萜类化合物还可以抑制细菌致病性生物膜,这类二萜可能会成为抗厌氧细菌的新制剂来源。不同的取代基对抗菌活性产生不同的影响,甲氧基化作用增强了抗菌活性,亚甲基和羧酸基团对抗菌活性起到重要作用,烯烃、醛基等不饱和基团的存在对抗菌活性也有显著影响,而糖基化则抑制了抗菌活性。在未来的研究中,应结合关注二萜抗菌活性的构效关系,并通过结构修饰对天然二萜进行优化,研发出更高活性的抗菌药物。

4 展望

二萜化合物在自然界分布广泛,具有抗菌谱广、低毒、作用靶位多、抗菌活性较高等特点,对抗菌药物的研发产生重要的作用,但大部分的研究都处于初步阶段,缺乏与抗生素联合使用的研究,缺乏其抑菌活性的深入研究及作用机制全面系统的研究,限制天然二萜类化合物的开发和应用。

耐药菌、真菌感染和条件致病菌的增加成为近年突出的医疗问题之一,研究和开发低毒且不易产生耐药的新型抗菌药物是解决感染问题的重要举措。二萜化合物种类繁多,药理活性显著,是当今药物研究领域的热点,深入研究二萜化合物的抗菌活性,研发新型低毒高效的天然二萜化合物来替代传统的抗菌药物是未来努力的方向。