深层页岩储层孔隙连通性发育特征及其控制因素

——以川南地区龙马溪组为例

2022-11-30郝绵柱姜振学聂舟薛子鑫钟光海贺世杰苏展飞吴伟

郝绵柱 ,姜振学 ,聂舟 ,薛子鑫 ,钟光海 ,贺世杰 ,苏展飞 ,6,吴伟

(1.中海石油(中国)有限公司深圳分公司,广东 深圳 518054;2.中国石油大学(北京)非常规油气科学技术研究院,北京 102249;3.中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室,北京 102249;4.四川长宁天然气开发有限责任公司,四川 成都 610000;5.中国石油西南油气田公司页岩气研究院,四川 成都 610000;6.中国石油大庆油田有限责任公司勘探开发研究院,黑龙江 大庆 163712)

目前,我国南方海相页岩气的勘探开发在四川盆地五峰组—龙马溪组已取得重大突破。3 500 m以浅的中浅层页岩气藏目前已实现大规模工业开发,并形成威远、长宁等多个页岩气示范区,而3 500 m以深的深层页岩气藏已被证实具有极大的勘探潜力[1-3]。研究表明,四川盆地五峰组—龙马溪组页岩气的地质资源量约为21.9×1012m3,其中埋深为3 500~4 500 m的深层页岩气约占51%,达11.3×1012m3。对于川南地区,目前已落实页岩气资源量约为10×1012m3,其中深层页岩气约占 87%,达 8.7×1012m3[4-5]。尽管深层页岩气资源潜力巨大,但是深层页岩与中浅层相比,地质条件更为复杂。中浅层页岩受构造抬升影响较大,埋深较浅,压实作用相对较弱,但是由于较长的抬升时间和较大的抬升幅度,使得储层破坏程度较重,部分页岩储层孔隙保存相对较差,含气性差。深层页岩压实作用较强,受构造抬升影响较小,含气量一般要高于中浅层,且脆性矿物含量相对较高,可为孔隙提供支撑[6]。前人研究发现:由于龙马溪组底部为深水陆棚沉积,石英含量较高,这种高硬度石英颗粒构成的硅质格架孔对有机质孔和黏土矿物孔能起到支持和保护作用;其次,深层条件下的“储层流体超压”能降低作用在页岩储层上的有效应力,有利于基质孔隙的发育及保持,使得深层页岩储层仍可以保持高孔隙度特征[7-8]。页岩储层孔隙作为页岩气保存和运移的重要空间,其发育特征是控制含气性的重要因素,而孔隙不同方向的连通性对于页岩气的富集、逸散和保存均具有重要意义。平行层理和垂直层理方向的连通性好,有利于页岩气运聚到优势部位成藏,但垂直层理方向连通性好在一定程度上会导致页岩气加速逸散,不利于页岩气在垂向上的封闭保存[8-10],且不同孔隙之间连通性的好坏会直接影响页岩气的产出行为,因此,对页岩储层孔隙连通性研究具有极高的理论价值和现实意义。

自发渗吸实验是表征页岩储层孔隙连通性和润湿性等性质的常用方法,可以实现孔隙连通性的定量评价[10]。自发渗吸是在毛细管力的作用下,润湿性流体具有自发吸入岩石基质孔隙并排驱其中非润湿性流体的特性[11]。地质地化特征、孔隙结构特征、流体性质以及彼此之间的相互作用是影响自发渗吸的重要因素。以自发渗吸实验为核心开展深层页岩储层研究,可以较好地表征深层页岩孔隙连通性发育差异[12-14],对深入认识深层页岩储层孔隙连通性发育特征及其控制因素具有很大的意义。笔者以川南地区龙马溪组深层页岩样品为研究对象,采用氩离子抛光扫描电镜(FESEM)、低温CO2吸附、低温N2吸附、高压压汞以及自发渗吸等实验手段,根据实验结果分析了研究区龙马溪组深层页岩储层孔隙连通性发育特征并明确其主控因素,可为川南地区页岩气的勘探开发提供依据。

1 样品与实验

实验所用自吸液体为去离子水和正癸烷,密度分别为1 g/cm3和0.73 g/cm3。实验所用岩心样品取自四川盆地南部泸州地区的L-1,L-2井和长宁西地区的NX-1,NX-2井(见表1。TOC为总有机碳质量分数,用质量分数定量表征含量,下文同),L-1井从上到下选择3个深度点,其余3口井所选样品所在层位皆为龙一11小层,埋深在3 930~4 330 m。自发渗吸实验前,将页岩样品制成长、宽、高均近似为1 cm的立方体小块,选择平行层理和垂直层理各2块样品,样品的顶底面不作处理,其余四面采用环氧树脂进行涂盖密封以便用于隔绝液体。将样品放在60℃的烘箱中至少48 h,以达到较为恒定的初始饱和水状态,实验中使用高精度电子天平自动记录样品质量随时间的变化情况。

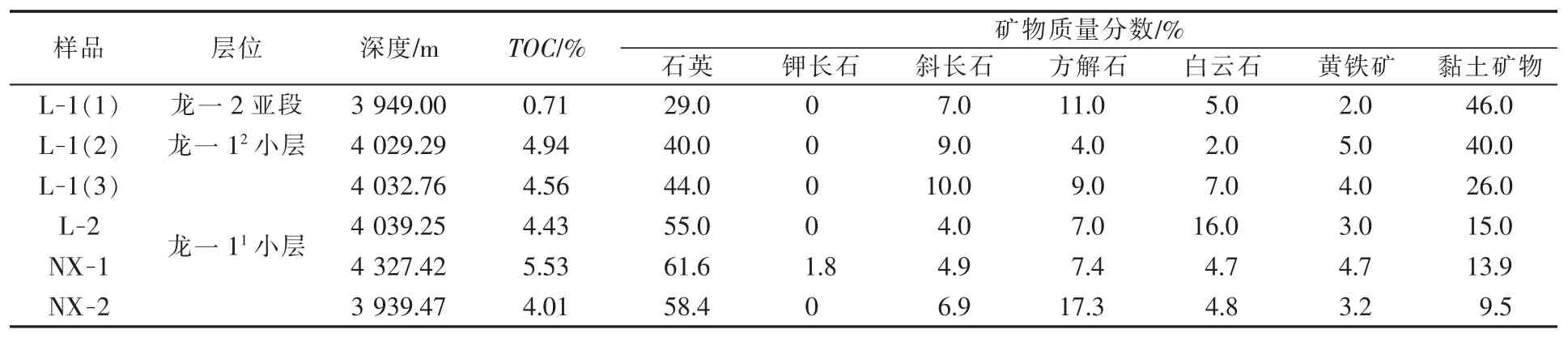

表1 研究区龙马溪组深层页岩样品基本参数

2 实验结果分析

2.1 地质地化特征

研究区龙马溪组富有机质页岩(TOC>2%)主要分布在龙一1亚段,即龙马溪组底部[15]。页岩样品TOC为0.71%~5.53%,平均为4.03%,有机质丰度高,表明研究区龙马溪组深层页岩具备很高的生烃潜力基础。样品中石英和黏土矿物的质量分数超过67%(67%~80%,平均为 73%),方解石(4%~18%,平均为 9%)和其他矿物相对较少;龙一11小层石英质量分数均大于其以浅层位,黏土矿物质量分数的变化与其相反,反映了龙一1亚段—2亚段沉积环境由深水陆棚逐渐变为浅水陆棚[16],高含量石英、较低含量黏土矿物会提高页岩的脆性,更有利于页岩气的压裂开发。由于经历了多期次复杂构造演化过程,龙马溪组地层最大古埋深普遍超过7 000 m,且研究区发生过峨眉山地幔柱等热流事件,因此川南地区下志留统龙马溪组页岩热演化程度普遍偏高[17]。一般认为,镜质组反射率Ro高于2.0%的区域为高成熟区[18]。本文涉及的长宁西地区深层页岩样品热演化程度高于泸州地区,且均处于高演化—过演化阶段,NX-1,NX-2井深层页岩Ro介于 3.4%~3.6%,L-1,L-2井深层页岩Ro介于2.8%~3.0%。

2.2 孔隙结构特征

2.2.1 FE-SEM镜下观察

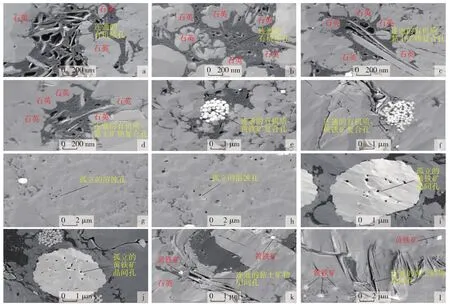

通过FE-SEM镜下观察研究区深层页岩储层的孔隙形态,明确其孔隙类型及孔径大小,并采用Loucks等[19]提出的孔隙类型划分方案,对不同地区龙马溪组深层页岩储层的孔隙进行了分类。

从扫描电镜照片(见图1)可以看出:研究区龙马溪组深层页岩储层孔隙以有机质孔(见图1a,1b)、有机质与其他矿物复合孔、粒间孔为主,粒内溶蚀孔、晶间孔占少部分;泸州地区有机质孔较长宁西地区更发育,有机质生烃后留下较多的大孔隙,并呈现出“大孔套小孔”的现象,有机质孔分选性较差,且在有机质孔的周围发育较多高硬度的石英颗粒,为有机质孔的保存起到关键作用,这与前人研究一致。整体上,泸州地区有机质孔连通性要优于长宁西地区。对于有机质与其他矿物复合的孔隙,如有机质-黏土矿物复合孔(见图 1c,1d)、有机质-黄铁矿复合孔(见图 1e,1f),前者连通性较好,后者连通性中等,有机质-黏土矿物复合孔的周围同时也发育石英颗粒,与有机质孔的保存机制相同,且黏土矿物粒间孔与周围的有机质孔相连通,进一步提高了孔隙的连通性,黄铁矿颗粒构成的刚性骨架为有机质孔的保存起到良好的保护作用。

图1 研究区龙马溪组深层页岩样品FE-SEM镜下微观孔隙结构特征

粒内溶蚀孔多呈现椭圆状或者不规则状,孔隙连通性较差(见图1g,1h)。单一的黄铁矿颗粒中发育晶间孔,分选性中等,连通性较差(见图1i,1j)。黏土矿物层间孔多为矿物晶间孔,呈狭缝形或楔形,连通性较好。这主要是由于黏土矿物在成岩过程中蒙皂石向伊/蒙混层、伊利石转化,形成碎屑黏土板片层晶格结构,起到局部保护作用,使得黏土矿物层间孔免受压实;且黏土矿物周围的脆性矿物颗粒具有遮挡效应(见图1k,1l),能够进一步阻挡塑性黏土片层被压实。

2.2.2 低温CO2吸附实验

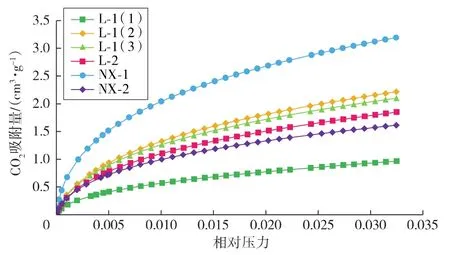

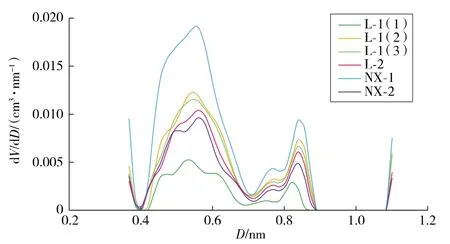

研究区龙马溪组深层页岩样品CO2吸附等温线(见图2)均呈明显的Ⅰ型特征,为微孔充填式的单分子层吸附类型,表明页岩基质孔隙中存在大量的微孔隙[20]。CO2吸附量随着相对压力 p/p0(p 为平衡压力,p0为饱和蒸气压)的增大而增大,在p/p0大于0.005时,CO2吸附量的增加幅度逐渐减小。图3显示了研究区龙马溪组深层页岩样品CO2吸附孔径分布特征(纵坐标为孔隙体积V随孔径D的变化率),6块样品的曲线均呈现明显的双峰特征,并主要发育孔径在0.45~0.64,0.76~0.85 nm的孔隙。

图2 研究区龙马溪组深层页岩样品CO2吸附等温线

图3 研究区龙马溪组深层页岩样品CO2吸附孔径分布

2.2.3 低温N2吸附实验

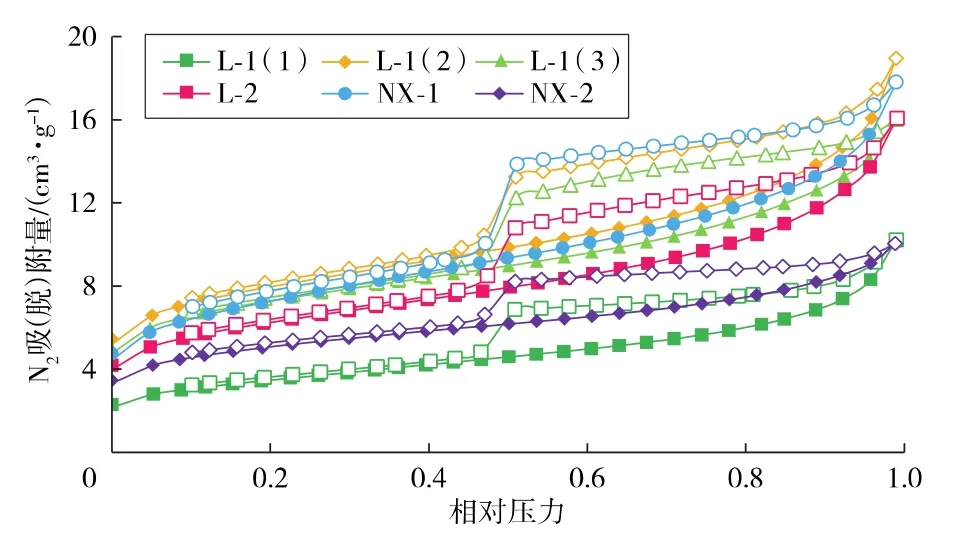

6块样品的N2吸附等温线(见图4。实心为吸附线,空心为脱附线)均出现滞后回环现象。当p/p0在0~0.05时,吸附体积增加较快,主要与微孔充填相关;当p/p0在0.05~0.95时,吸附气体主要充填在中孔中,并且由于毛细管的凝聚作用,吸附量缓慢增加;在接近最大平衡压力时,并没有出现峰值,表明页岩孔隙网络中存在大孔或者微裂缝。根据IUPAC关于孔隙类型的划分方法,可知研究区龙马溪组深层页岩样品以墨水瓶状孔、狭缝状孔以及两者之间的过渡孔为主。图5为研究区龙马溪组深层页岩低温N2吸附孔径分布特征。6块样品的孔径分布曲线近似,呈明显的双峰特征,并主要发育孔径在1.5~1.8,2.1~7.3 nm的孔隙。

图4 研究区龙马溪组深层页岩样品N2吸附等温线

图5 研究区龙马溪组深层页岩样品N2吸附孔径分布

2.2.4 高压压汞实验

从龙马溪组深层页岩样品高压压汞(MIP)进退汞曲线(见图6。实心为进汞线,空心为退汞线)可以看到与低温N2吸附相似的滞后现象,且较为明显。这种滞后现象表明,退汞后样品基质孔隙中仍存在较多的汞。原因通常与墨水瓶效应有关,说明研究区龙马溪组深层页岩样品基质孔隙中存在一定的墨水瓶状孔,这也进一步验证了低温N2吸附的实验结果。在低压阶段(压力小于0.1 MPa),随着侵入压力的增加,汞先进入页岩基质中的连通孔隙,此阶段主要充填宏孔。

图6 研究区龙马溪组深层页岩样品MIP进退汞曲线

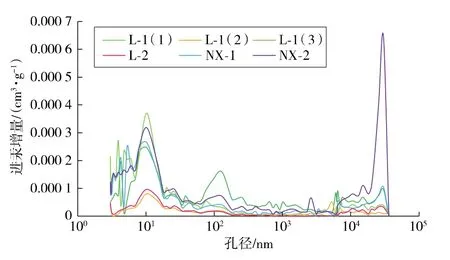

研究区龙马溪组深层页岩样品高压压汞孔径分布呈明显的三峰特征(见图7),主要发育孔径在3.6~6.0,6.9~14.4,75.0~129.0 nm的孔隙。长宁西地区的样品在孔径较大(20.1~30.1μm)时,曲线出现了极高的峰值,这可能与样品有机质内部或周围形成的收缩缝有关,也可能是样品在进行前处理时出现了微裂缝所致。

图7 研究区龙马溪组深层页岩样品MIP孔径分布

2.3 自发渗吸结果

自发渗吸过程主要受到多孔介质材料和流体的相互作用控制。与常规储层相比,页岩储层孔渗极低,毛细管力较高(重力等可忽略),自发渗吸效应显著[21-22]。对研究区龙马溪组同一深度页岩样品分别进行平行层理(P)和垂直层理(T)的去离子水/正癸烷自发渗吸实验。在自发渗吸实验初始阶段,累计自发吸入量随吸入时间的延长而快速增加,部分样品的自吸曲线出现波动,这主要与页岩样品和自吸液体的边界效应有关[21]。在初始阶段的快速增加之后,累计自发吸入量稳定增加,呈现出不同的斜率。该斜率值可用于定量评价页岩储层基质孔隙的连通性。前人研究发现,自吸斜率大于0.5的情况只存在于孔隙连通性好的岩石中,对于孔隙连通性差的岩石,自吸斜率小于 0.5[23-24]。

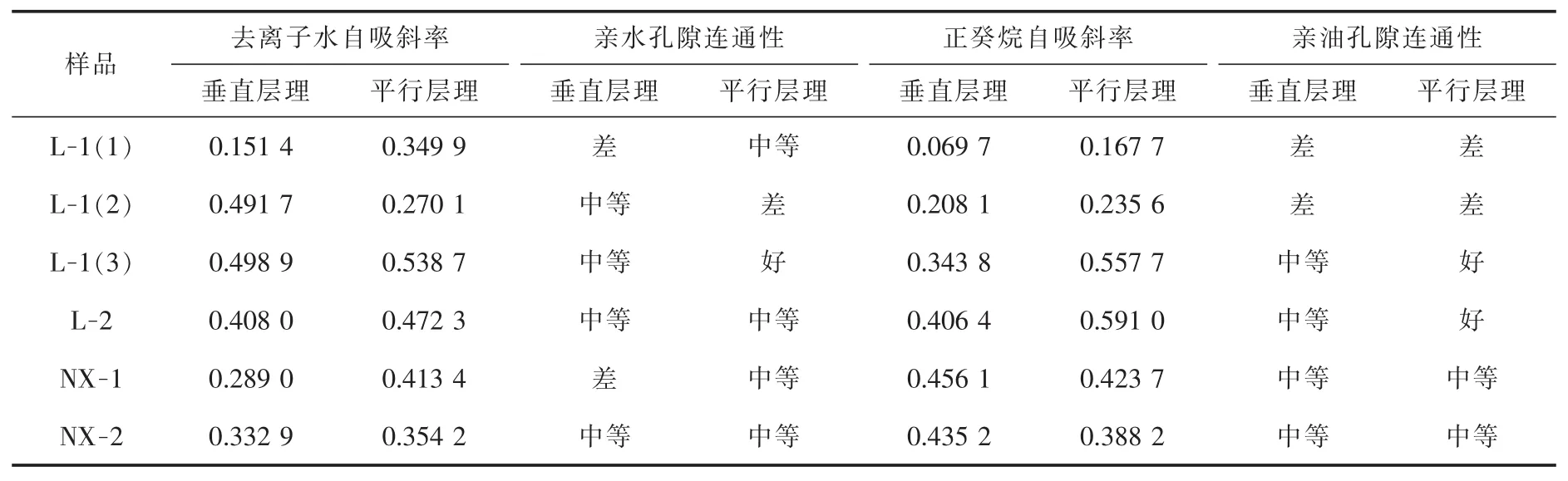

对研究区龙马溪组深层页岩样品不同层理方向的去离子水/正癸烷自吸斜率进行统计发现,去离子水自吸斜率在 0.151 4~0.498 9(T)和 0.270 1~0.538 7(P),正癸烷自吸斜率在 0.069 7~0.456 1(T)和 0.167 7~0.591 0(P)(见表2)。页岩样品的自吸斜率大多小于0.5,高于0.5的占少数。为了更好地区分孔隙连通性,将自吸斜率大于0.5的孔隙定义为连通性好的孔隙,自吸斜率在0.3~0.5的定义为连通性中等的孔隙,自吸斜率小于0.3的定义为连通性差的孔隙。

表2 研究区龙马溪组深层页岩样品去离子水/正癸烷流体自吸斜率统计

整体上,正癸烷自吸斜率较去离子水高,表明页岩中的亲油孔隙相对于亲水孔隙具有更好的连通性,有利于页岩气在基质孔隙中流通。对不同层理方向实验样品的自吸斜率进行对比分析发现:平行层理方向的样品具有更好的连通性,自吸斜率为0.167 7~0.591 0,平均为0.396 9,连通性中等;垂直层理方向的样品自吸斜率为0.069 7~0.498 9,平均为0.340 9,连通性较差。研究区龙马溪组深层页岩储层孔隙的垂向连通性整体差于侧向连通性,相较于侧向逸散,深层页岩气更不易发生垂向逸散。

3 孔隙连通性主控因素及其影响

3.1 孔隙连通性主控因素

3.1.1 地化特征

页岩储层孔隙以有机质孔、粒间孔、粒内孔为主,大部分孔隙为有机质孔,有机质孔占比可达20%~30%,有时可达 50%~60%[25]。除此之外,孔隙网络的发育和骨架矿物具有密切相关性,因此需要研究TOC、主要骨架矿物对页岩储层孔隙连通性的影响。

自吸斜率与TOC的关系如图8所示。由图可知,去离子水/正癸烷自吸斜率与TOC均呈正相关关系,且后者相关性更好。这说明随着TOC的增加,有机质孔也增加,使得亲油孔隙网络的连通程度更好;且在扫描电镜下观察到有机质孔多与其他矿物(黏土矿物、黄铁矿)形成伴生孔,在提高亲油孔隙网络的连通性的基础上,有机质孔的增加在一定程度上提升了亲水孔隙网络的连通性。

图8 自吸斜率与TOC的关系

由于研究区龙马溪组深层页岩中石英和黏土矿物占总矿物组成的67%~80%,所以本文主要研究这2种矿物对于自吸实验的影响。图9为自吸斜率与石英质量分数的关系。由图可知,去离子水/正癸烷自吸斜率与石英质量分数均有一定的相关关系,且后者的相关性要优于前者。石英发育的层段多为深水陆棚沉积,有机质富集程度高,高含量石英段往往与高TOC段相伴生,大量发育的连通有机质孔隙为亲油孔隙,为页岩气的逸散提供了良好通道。从扫描电镜图片中可以发现,亲油的有机质孔及有机质-黏土矿物复合孔周围分布着较多的硬质石英颗粒,石英的抗压性为亲油孔隙的保存提供了良好的屏障,而亲水的黏土矿物层间孔及粒间孔周围的石英颗粒较少,石英对亲水孔隙的保护效果相对较弱。

图9 自吸斜率与石英质量分数的关系

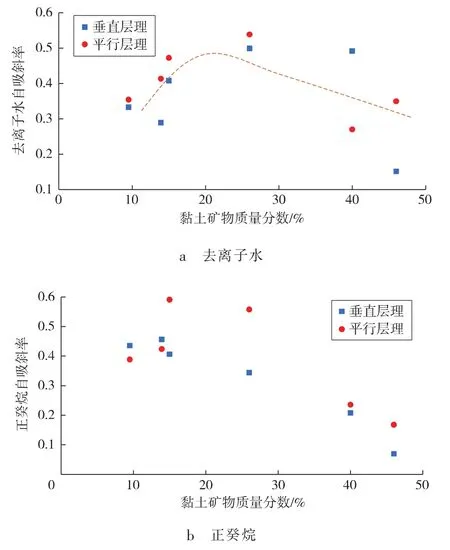

自吸斜率与黏土矿物质量分数的关系如图10所示。由图可知,去离子水自吸斜率随黏土矿物质量分数的增加,呈现出先增加后减少的趋势。黏土矿物质量分数较低时,由于黏土矿物的亲水性,随其质量分数的增加,自吸斜率上升;黏土矿物质量分数较高时,由于基质孔隙中的黏土矿物吸水膨胀,阻塞运移通道,使得孔隙连通性变差,表现为自吸斜率下降。

图10 自吸斜率与黏土矿物质量分数的关系

正癸烷自吸斜率与黏土矿物质量分数之间的关系较为复杂。以往研究表明,龙马溪组页岩黏土矿物主要为伊/蒙混层、伊利石和绿泥石,它们对正癸烷具有不同的亲附能力,因此,正癸烷自吸斜率不仅受黏土矿物质量分数的控制,还受黏土矿物类型和各类黏土矿物相对质量分数的控制,同时也可以解释为高含量黏土矿物和低TOC会使亲油孔隙连通性变差。垂向上,龙一1亚段的顶部黏土矿物含量高不利于气体逸散,有利于页岩气保存;侧向上,黏土矿物含量增加到一定区间时,孔隙发育增加,连通性增加,但当黏土矿物过多时,一般为贫有机质层段,亲油孔隙少,连通性差。

泸州地区和长宁西地区热演化程度差异较大。整体上,长宁西地区热演化程度要高于泸州地区。这种差异性造成龙马溪组深层页岩孔隙的连通性也存在差异,直接表现为自吸斜率的不同。去离子水/正癸烷自吸斜率随Ro的增加呈现先增加后减少的趋势(见图11),说明前期随着热演化程度增加,有机质生成烃类,留下大量有机质孔及有机质与其他矿物的伴生孔隙,且生烃过程中伴随有机酸的生成,溶解了部分长石、碳酸盐岩矿物,有利于亲油和亲水孔隙网络的发育。

图11 自吸斜率与Ro的关系

Ro达到较高值时(约为3.0%),随热演化程度增加,自吸斜率下降,这主要是因为高演化程度使有机质石墨化,页岩储层孔隙坍塌,页岩气储集空间减小[26-27],削弱了亲油/亲水孔隙网络的连通性,且对亲水孔隙网络影响更加明显。从图11b可看出,对于垂直层理样品,随热演化程度增加,长宁西地区的自吸斜率要高于泸州地区,说明高热演化程度相对促进了垂直层理方向的亲油孔隙网络发育。

3.1.2 孔隙结构特征

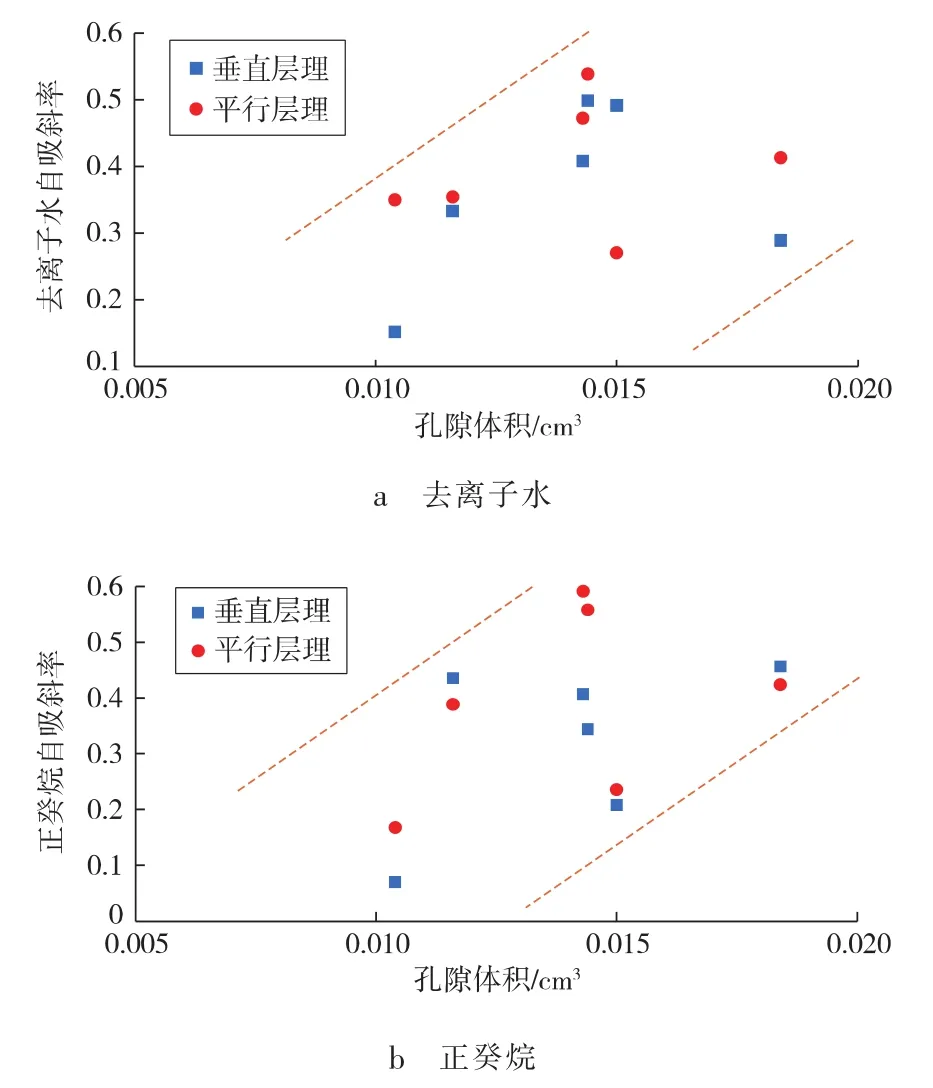

高分辨率FE-SEM图像、低温气体吸附和高压压汞实验结果表明,页岩孔隙结构(孔隙类型、孔径分布和孔隙结构参数等)的差异性对页岩的自发渗吸行为存在影响。去离子水/正癸烷自吸斜率与孔隙体积之间具有一定的正相关关系(见图12),表明亲水/亲油孔隙连通性均随着孔隙体积的增大而增大。

图12 自吸斜率与孔隙体积的关系

当样品孔容较大时,亲水/亲油孔隙空间对孔容的贡献增大,这与FE-SEM图像得到的孔隙发育及分布特征一致。去离子水/正癸烷自吸斜率与其他孔隙结构参数(如比表面积、平均孔径)之间的关系并不明显。对于这种不明显的相关性有2种解释:一是尽管去离子水/正癸烷自吸斜率可以用来研究亲水/亲油孔隙的连通性,但通过低温气体吸附和高压压汞实验得到的总比表面积并不能区分亲水/亲油孔隙,低温N2吸附得到的平均孔径不能反映全孔隙的孔径连通发育特征;二是可衡量的孔径大小范围有区别(对于低温CO2和低温N2吸附,最大可测得的孔径大小分别约为2 nm和300 nm;而对于高压压汞实验,这个值约为1 μm)。

3.2 孔隙连通性主控因素对页岩气富集的影响

垂向上,龙一1亚段底部TOC高,有机质孔发育,同时伴随高含量石英和一定量的黏土矿物,对孔隙的保存提供了良好的支撑作用,为页岩气的富集提供了良好的连通空间;龙一1亚段顶部TOC相对较低,有机质孔发育较差,石英含量较低,孔隙之间受压实作用较为致密,可作为良好的盖层抑制底部页岩气逸散。侧向上,适宜的热演化程度有利于有机质孔进一步生成与发育,当Ro>3.0%时,有机质发生石墨化,导致孔隙受损,连通性变差,表现为含气性变差。因此,高含量石英、适量黏土矿物质量分数、适宜的热演化程度(Ro<3.0%)、高TOC以及高孔隙体积对页岩基质孔隙连通性具有良好的促进作用。

总体上,泸州地区龙马溪组深层页岩样品的自吸斜率要大于长宁西地区,表明泸州地区深层页岩主力产层的孔隙网络连通性更好,且在垂直层理方向,长宁西地区正癸烷自吸斜率要高于泸州地区,会起到加速气态烃逸散的作用,不利于页岩气的保存。

4 结论

1)平行层理方向页岩样品具有更高的自吸斜率,在0.167 7~0.591 0,平均为0.396 9,连通性中等;垂直层理方向页岩样品的自吸斜率在0.069 7~0.498 9,平均为0.340 9,连通性较差。

2)从龙一11小层到龙一2亚段,自吸斜率逐渐变小。这表明从下往上,页岩基质孔隙的连通性逐渐变差,且作为盖层的龙一2亚段,其自吸斜率要远低于龙一11小层,为页岩气的封闭保存提供了有利条件。

3)影响研究区龙马溪组深层页岩储层孔隙连通性的主要因素包括石英和黏土矿物含量、热演化程度、TOC、孔隙体积。受硬质石英颗粒的抗压保护,富含石英的页岩样品储层连通性更好;由于黏土矿物的亲水性,适量的黏土矿物有利于亲水孔隙网络的连通;长宁西地区由于Ro较高,垂向上的亲油孔隙连通性要强于泸州地区,不利于页岩气的封闭保存;富含TOC的深层页岩样品基质内发育有机质孔、有机质与其他矿物(黏土矿物、黄铁矿)复合孔以及溶蚀孔,亲水/亲油孔隙网络连通性相对更好;孔隙网络的连通性随着样品孔隙体积的增加也变得更好。