芦草沟组常规-非常规油气成藏特征及模式

——以准噶尔盆地山前冲断带为例

2022-11-30李正强田继军琚宜文韩长城曾治平

李正强,田继军,琚宜文,韩长城,曾治平

(1.新疆大学地质与矿业工程学院,新疆 乌鲁木齐 830017;2.中国科学院大学地球与行星科学学院,北京 100049;3.中国石化胜利油田分公司勘探开发研究院,山东 东营 257200)

0 引言

随着石油工业的不断发展,我国在常规油气藏勘探开发的同时,也将目光转向了致密油、页岩油等非常规油气藏,这2种油气藏在地质特征及成藏规律上有着明显的区别[1-2]。越来越多的研究和勘探实践表明,在同一个含油气系统内,常常会出现常规油藏与非常规油藏有序分布的现象[2-4]。常规油藏的发现,往往指示着靠近烃源岩方向有非常规油藏的伴生;非常规油藏的发现,同样也预示着外围空间可能有常规油藏伴生。因此,对常规-非常规油气系统有序分布的成藏模式进行研究,具有重要的理论和勘探意义。

准噶尔盆地山前冲断带二叠系芦草沟组是中国最为古老的陆相液态烃源岩发育层系之一,具有丰富的常规油气、致密油气、页岩油气资源。近年来,随着勘探程度的不断深入,在山前冲断带发现越来越多的油气显示,XJC1,BC1,ZY4,Q1等井具有烃源岩发育、油气显示良好的特点,有一定的油气资源潜力。但受博格达山隆起影响,相对于其周缘的吉木萨尔凹陷,该地区构造条件复杂,芦草沟组油气成藏模式尚不明确。

本文基于测井资料分析、野外露头观察以及岩心测试,结合研究区二维地震资料,针对山前冲断带已发现的常规及非常规油藏进行控制因素、成藏规律方面的研究,总结了山前冲断带芦草沟组常规-非常规油气有序共生的成藏特征,以期为该地区油气资源预测与规模化勘探提供理论依据。

1 区域地质背景

准噶尔盆地二叠纪整体属于拉伸背景,石炭纪末—早二叠世,盆地处于后碰撞调整时期,发育后碰撞伸展作用,导致准噶尔盆地广泛地发育断陷和裂谷岩浆事件;中二叠世,准噶尔盆地南缘位于盆地沉降中心,芦草沟组沉积时期,在外源物源供给与内源化学作用的共同影响下,形成了咸化湖盆沉积模式[5-6]。

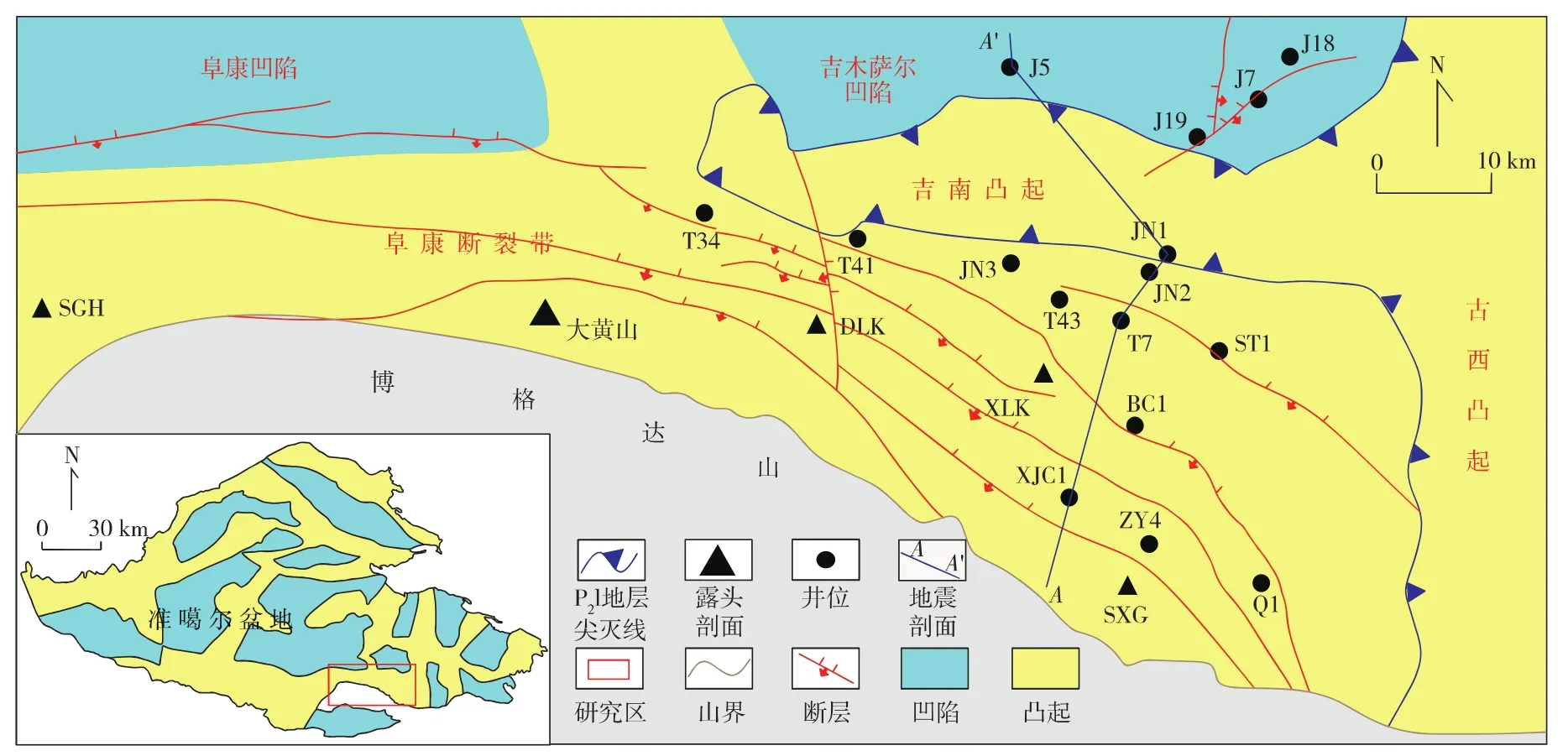

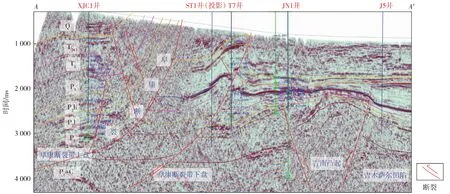

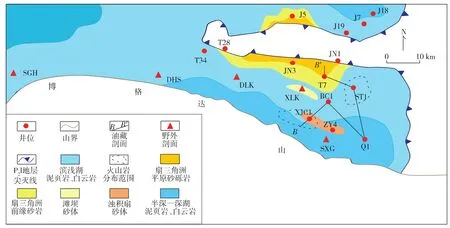

山前冲断带位于准噶尔盆地东南地区博格达山北麓山前带,北邻阜康凹陷和吉南凸起,东接古西凸起,是由一系列近南东东走向的多条断裂组成的复杂构造带(见图1。图中P2l为芦草沟组)。在晚二叠世开始的造山作用下,石炭纪—二叠纪地层受印支运动下深大断裂逆冲挤压,地层向北发育超覆沉积[7-8]。相对于北部地区的吉木萨尔凹陷,山前冲断带整体勘探程度低,前人根据其构造特征将山前冲断带分为上盘冲断带和下盘逆掩带2个构造单元(见图2。图中:P1为下二叠统,C为石炭系,P2h为红雁池组,P3为上二叠统,T1为下三叠统,T2+3为中—上三叠统,Q为第四系)。

图1 准噶尔盆地山前冲断带构造位置

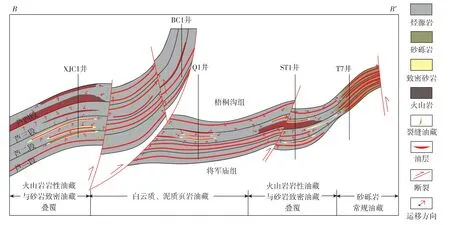

二叠纪红雁池时期,受博格达山隆起向北逆冲的影响,山前冲断带上盘发育与高角度冲断、挤压断层相关的复式褶皱构造样式,下盘主要发育逆冲褶皱变形构造样式。同时,下盘逆掩带在北部吉南凸起的影响下,局部形成背斜构造[9]。芦草沟组在吉南凸起带未发生沉积(见图2,剖面线见图1)。

图2 过XJC1—ST1—T7—JN1—J5井南北向地震剖面

测井、岩心资料显示,芦草沟组岩石类型多样,在陆源碎屑岩、火山活动以及后期成岩作用的影响下,形成了多物源的混合沉积模式,砂岩、白云质岩、泥岩、凝灰岩、火山角砾岩等多种类型岩石及各种过渡岩性频繁互层[10-11]。整体上,从吉南凸起到断裂带中心区域,岩性由砂砾岩过渡为泥岩、碳酸盐岩类,粒度逐渐变细。

同时,钻井资料表明,在各井的不同岩性中,均可见一定程度的油气显示。因此,山前冲断带芦草沟组不同岩性均已成藏,油气类型多样,需开展系统的研究。

2 芦草沟组油气成藏特征

芦草沟组常规-非常规油气有序共生,既有油气运移至常规砂砾岩储层中聚集成藏,也有源储一体的自生自储油气藏,整体特征为“源储耦合,有序富集”[12-13]。

2.1 烃源岩特征

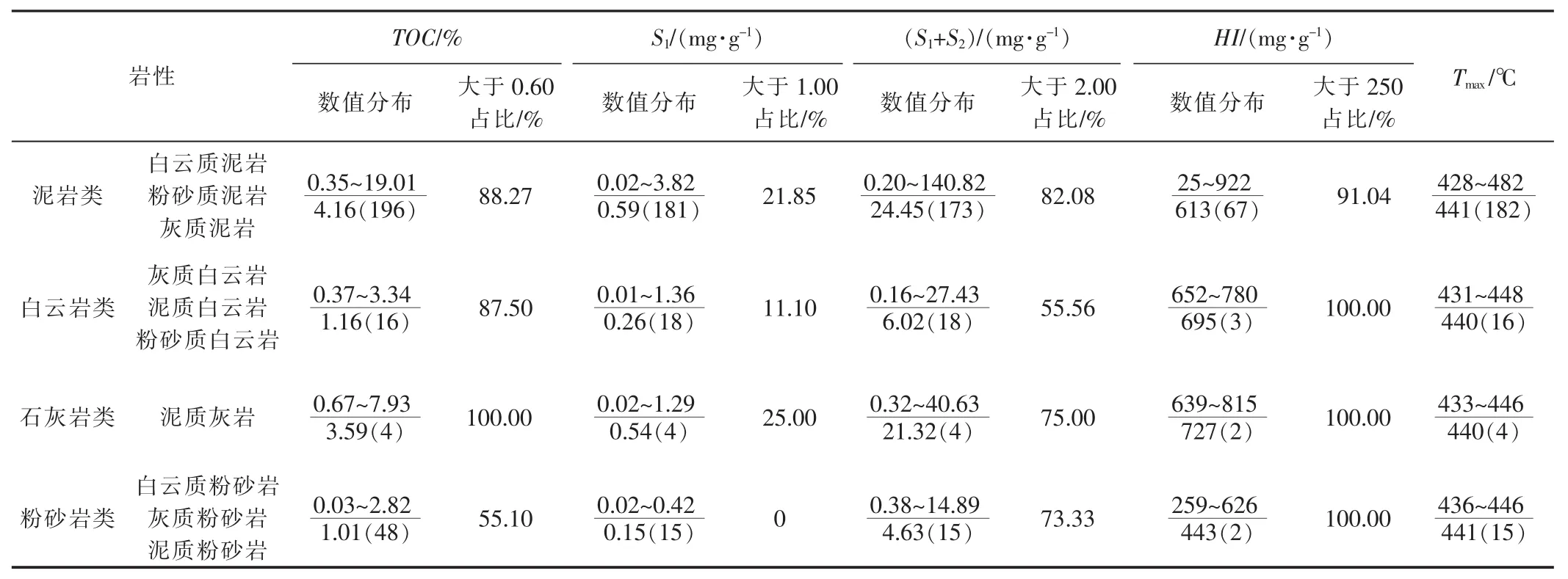

对研究区岩心及野外剖面采样分析表明,山前冲断带不同构造带均发育优质烃源岩,具有有机质丰度高、类型好、成熟—高成熟的特点。对DLK剖面取样进行微量元素检测可知,白云石质量分数最高可达61%,方解石质量分数普遍小于16%。由此可见,芦草沟组是一套混积岩型烃源岩[5],有机质丰度整体达到中等—优质烃源岩标准。芦草沟组烃源岩有机质丰度整体表现为泥岩段高于碳酸盐岩段,碳酸盐岩段高于砂岩段,除泥岩类、碳酸盐岩类有机质丰度较高外,粉砂岩样品中也有55.10%的样品总有机碳质量分数(TOC)超过了 0.60%,73.33%的样品生烃潜量(S1+S2)大于2 mg/g(见表1。表中:S1为游离烃质量分数,HI为氢指数),表明在山前冲断带芦草沟组,粉砂岩也具有一定的生烃潜力。此外,岩心样品的最高热解峰温(Tmax)主要在440~455℃,烃源岩达到成熟演化阶段。

表1 准噶尔盆地山前冲断带芦草沟组不同岩性烃源岩地球化学指标

本文以目前国外常用的岩石中的游离烃峰值、氯仿沥青“A”含量来表征烃源岩中的可动烃量[14-15],芦草沟组烃源岩热解的游离烃质量分数在0.01~3.82 mg/g,平均值约为0.53 mg/g,游离烃质量分数大于1.00 mg/g的样品占比19.52%,证实烃源岩内同时也存在着一定量的滞留烃。位于山前冲断带上盘的BC1井芦草沟组页岩全井段均可见油气显示,是典型的页岩油藏。

虽然在芦草沟组中也存在着一些TOC低、S1峰值比较低的泥页岩段,但受后期构造作用的影响,微裂隙发育,有游离烃充注的层位中,也可形成一定规模的页岩油。

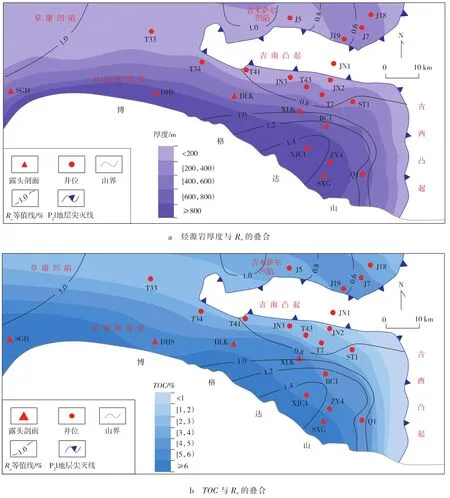

除了烃源岩品质以外,一定的烃源岩厚度也是形成规模油藏的必要条件之一[10]。山前冲断带烃源岩具有分布广、厚度大、成熟度高的特征。烃源岩厚度大于400 m,镜质组反射率Ro大于0.8%的地区可占山前冲断带总面积的 61%(见图 3a);TOC大于 3%,Ro大于 0.8%的烃源岩可占山前冲断带总面积的75%(见图3b)。

图3 山前冲断带芦草沟组烃源岩评价

2.2 储集特征

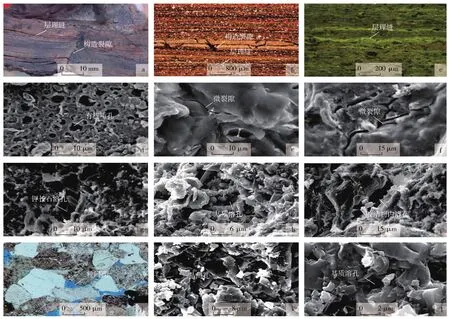

储层的孔隙类型、孔隙结构以及油气在孔隙之中的赋存形式是储层特征研究的重要内容[16-17]。本文对研究区芦草沟组不同岩性(泥页岩、碳酸盐岩、砂岩)采用铸体薄片、场发射扫描电镜等技术手段,在不同尺度下对其储集空间类型、孔隙结构、孔径特征等进行了观察[18-20](见图 4、图 5)。

图4 研究区芦草沟组不同岩性储集空间(据文献[18]修改)

阜康断裂带泥页岩储集空间主要包含黏土矿物的有机质孔、粒(晶)间溶孔和纹层理缝,同时受博格达山隆起的影响,芦草沟组发育多期构造裂隙,在野外露头、岩心观察、镜下观察中均可见不同尺度的构造裂隙及层理缝。有机质孔是富有机质页岩在生烃过程中产生的孔隙;泥页岩中同样也发育溶蚀缝,是由矿物中的方解石、白云石受溶蚀作用形成的,其开度在0.1~10.0 μm,属于微米级裂缝;溶蚀孔隙是在成岩过程中,由地层中有机质生烃产生的酸性物质对脆性矿物溶蚀而形成,孔径为5~20 μm,属于微米级孔隙,连通性较差。此外,芦草沟组泥页岩发育于水体较深的还原环境,黄铁矿较为发育(见图5a—5h)。

砂岩储层储集空间主要为粒(晶)间溶孔和粒(晶)间孔。粒间溶孔为杂基、碎屑颗粒间的胶结物、碎屑颗粒边缘溶蚀形成,孔径多为10~50 μm,最大可达100 μm;粒间孔是岩石中不规则矿物组分之间以点点、点线接触时形成的颗粒间孔隙(见图5i,5j)。

晶间孔、粒间孔和裂隙是碳酸盐岩重要的储集空间。晶间孔为在岩石成岩过程中,岩石中的矿物晶体在一定的温度和压力下发生重结晶作用形成的晶体间孔隙。如方解石晶间孔,孔径一般在0.1~10.0 μm,最大可达20.0 μm。碳酸盐岩在成岩作用中所产生的溶蚀孔隙是储层重要的组成部分(见图5k,5l)。

图5 芦草沟组不同岩性储集空间微观特征

由此可见,山前冲断带芦草沟组储集空间类型多样,不同岩性均可成藏。

3 源-储空间分布与组合特征

储层的位置决定油气的成藏位置,要想明确常规-非常规油气的共生关系,应该着重研究不同储集空间的宏观分布[10]。

结合山前冲断带岩相展布与储层特征,可以得出:山前冲断带北侧吉南凸起提供物源,形成近缘扇三角洲沉积,扇三角洲砂体作为储层,断裂作为油气运移通道沟通油源,形成常规构造-岩性油藏;向凹陷方向,碎屑岩粒度逐渐变细,与内源化学作用下的多物源混合沉积,加之古气候导致湖平面的变化,在靠近凹陷区形成大量细粒碎屑岩、白云质岩、泥质岩、泥页岩频繁互层的结构,发育赋存于致密粉(细)砂岩中的非常规致密油藏;山前冲断带的滨浅湖—深湖区沉积了大量白云质泥页岩和泥页岩,发育非常规页岩油藏(见图6)。

图6 准噶尔盆地山前冲断带岩相平面展布

纵向上,受古湖平面上升—下降—上升变化的影响,陆源碎屑整体呈正旋回的特征。芦草沟组油藏在岩相的控制下表现为:构造-岩性油藏及致密砂岩油藏主要分布在芦二段、芦三段;页岩油藏在芦一段、芦四段分布范围最大;此外,ST1井在芦三段及XJC1井在芦三段、芦四段均发育有火山沉积岩、火山岩,紧邻烃源岩,油气经过短距离运移形成常规岩性油藏或者致密油藏(见图7,剖面线见图6)。

图7 准噶尔盆地山前冲断带芦草沟组油藏剖面

总体而言,受研究区烃源岩发育、构造及岩相分布的控制,芦草沟组常规-非常规油气藏分布具有一定的规律性:1)受构造作用与岩性控制的常规油气成藏带,主要分布于山前冲断带北侧斜坡带;2)受储层分布控制的非常规致密油成藏带,主要分布于XLK地区和XJC1井区;3)受白云质岩控制的非常规页岩油成藏带,广泛分布于山前冲断带下盘凹陷区及山前冲断带上盘构造稳定区。

因此,山前冲断带由北向南具有常规油藏—致密油藏—页岩油藏共生的特征。

4 油气成藏模式

山前冲断带芦草沟组油藏类型多样,为了更好地反映研究区芦草沟组成藏条件,本研究从源储空间位置关系及不同类型油藏的控制因素出发,根据源储结构关系、油藏类型、岩相类型及其空间分布,建立了山前冲断带地区“源储一体、源储紧邻、源储分离”3种成藏模式(见图8)。

图8 准噶尔盆地山前冲断带芦草沟组油气成藏模式

4.1 源储一体页岩油藏聚集模式

源储一体页岩油主要受岩性和烃源岩的控制,自生自储是其最主要的特征,储层主要为白云质岩、泥质岩、泥质粉砂岩,烃源岩在生烃过程中产生的增压效应,使得原油在压力的驱动下,赋存于泥页岩、白云质岩的储层中(见图8a)。

4.2 源储紧邻致密油藏聚集模式

储层和烃源岩在侧向或者纵向上的紧密接触是这类油藏的主要特征,受到储层与烃源岩的空间位置关系控制,具有近源油气聚集的特征。烃源岩生烃以后,油气以游离态的形式发生短距离的初次或二次运移,赋存于岩性粒度较粗的粉砂岩、致密砂岩之中。此类油藏一般发育于浊积扇、滩坝中的粉—细砂岩与泥质岩互层的层段,同时储层中的白云质岩也可生烃。通常情况下,致密油的单层厚度一般大于1 m(见图8b)。

4.3 源储分离常规油藏聚集模式

这种油藏储集空间多样,烃源岩与储层通过断裂或孔渗较好的岩性沟通,烃源岩生烃之后,在地层压力及油水驱替的作用下二次运移,在砂砾岩、火成岩中形成以圈闭为构造单元的常规油藏,具有常规油藏的所有成藏要素(从烃源岩到有效圈闭),受烃源岩、运移通道及构造圈闭等多种因素的影响(见图8c)。

综上所述,由于芦草沟组涵盖了多种常规-非常规油藏类型,在构造作用及岩相展布的共同作用下形成了山前冲断带芦草沟组不同类型油藏有序共生的特征,常规-非常规全类型油气共生共存,不同油藏成藏的控制因素也不尽相同[10](见图 7)。

5 结论

1)山前冲断带芦草沟组储层空间类型多样,在物源供给和火山活动的影响下,发育常规砂岩、火成岩储层,在构造作用及内部溶蚀作用的影响下,发育微裂隙和致密背景下的有效储层。

2)在构造作用和岩相展布的共同作用下,山前冲断带油藏类型多样,发育常规构造-岩性油藏、致密砂岩油藏以及页岩油藏。在烃源岩与储层的双重控制作用下,各油藏在空间上有序分布:平面上,从北部山前冲断带到南部山前冲断带上盘由常规油藏—非常规致密油藏—非常规页岩油藏逐渐过渡;纵向上,自下而上为页岩油藏到致密油藏和常规油藏,再到页岩油藏。

3)根据源储结构关系、油藏类型、岩相类型及其空间分布,山前冲断带芦草沟组可划分为“源储一体、源储紧邻、源储分离”3种成藏模式。