广西稻螺综合种养产业发展现状和思考

2022-11-25王昌罗家林黄杰李文红

○王昌 罗家林 黄杰 李文红

(1.广西大学动物科学技术学院 广西南宁 530005;2.柳州市渔业技术推广站 广西柳州 545006)

自古以来,南方稻作区大部分农田都有自然繁育的田螺,春插秋收捡田螺美食一餐是农家人的习俗.。广西壮族自治区作为全国水稻的主产区,稻田水温常年15℃以上,田螺可自然越冬,人民群众更有喜食田螺的传统习惯,具有开发田螺稻田养殖的有利条件。我国淡水螺主要养殖品种为田螺科(Viviparidae)的圆田螺属(Cipangopahudina)和环棱螺属(Bellamya),其中圆田螺属包括中华圆田螺(Cipangopaludina chinensis)和中国圆田螺(Cipangopaludinacathayensis),俗称田螺;环棱螺属包括方形环棱螺(Bellamyaquadrata)、梨形环棱螺(Bellamyapurificata)、铜锈环棱螺(Bellamyaaeruginosa)和双旋环棱螺(BellaamyadispiralisHellde),俗称石螺。田螺和石螺的螺肉中蛋白质含量较高、脂肪含量较低,必需氨基酸种类齐全、比例较高。田螺养殖技术比较成熟,是目前稻螺综合种养主要品种,石螺养殖技术尚未成熟,苗种繁育处于探索阶段,种质依赖野生石螺捕捞和湖北引进,占比尚小。

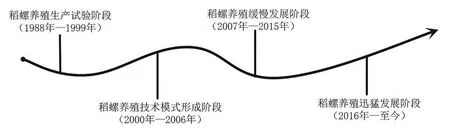

一、我国稻螺综合种养的发展历程

根据文献统计分析,我国稻螺综合种养发展大致经历了四个阶段(见图1)。

图1 我国稻螺综合种养发展历程

1988-1999年:稻螺综合种养生产试验阶段

该阶段林桂寿和陈大福分别发表有关田螺人工养殖的期刊文章,简单总结了我国和广西壮族自治区稻田养螺技术,随后浙江省、湖南省、江苏省、福建省等地区相继开展了稻螺综合种养生产试验,总结稻田养螺经验。该阶段稻螺综合种养较为零散且产量和产值均不高。

2000-2006年:稻螺综合种养技术形成阶段

该阶段浙江省、福建省、江西省、湖北省分别开展一季稻、双季稻和山区稻螺综合种养生产技术研究,明确稻螺综合种养是一种高产高效稻田种养结合的生态养殖模式。2006年,浙江省制定了田螺的稻田养殖技术地方标准《无公害田螺》(DB33/T617.2-2006),为稻螺综合种养产业发展提供了技术和方向。该阶段稻螺综合种养规模仍不大。

2007-2015年:稻螺综合种养缓慢发展阶段

该阶段国内稻渔综合种养飞速发展,形成了十多种稻渔养殖模式;但柳州螺蛳粉企业申请注册“柳州螺蛳粉”地理标志几度被驳回,柳州螺蛳粉行业进入低迷期。虽然江西省某些地区的稻螺综合种养面积超千亩,但稻螺综合种养仍没有形成规模化产业。

2016年至今:稻螺综合种养迅猛发展阶段

2019年,全国稻螺综合种养面积约8万亩,产量约2.3万t;广西壮族自治区地区稻螺产量占全国总产量92%以上,成为我国主要的稻螺综合种养地区。2020年,农业农村部发布《稻渔综合种养生产技术指南》(稻螺综合种养),加快了稻螺综合种养在广西壮族自治区、湖北省、湖南省、福建省等地区的推广应用,稻螺综合种养产业出现规模化、产业化、标准化发展的新趋势。截至2022年8月,柳州市累计稻螺综合种养超过6万亩,产量超过1.8万t,成为广西乃至我国主要的稻螺综合种养区。

二、我国稻螺综合种养的技术模式特点

我国南方稻作区浙江省、福建省、湖南省、安徽省和广西壮族自治区等地因地制宜形成了各具特色的稻螺综合种养技术。现有农业农村部和浙江、广西省级稻螺综合种养技术标准共三项。2020年,农业农村部《稻渔综合种养生产技术指南》中指出,稻螺综合种养主要分布于广西壮族自治区等地区,按种螺、幼螺放养密度不同分为主养和套养模式,并对田间工程,种螺、幼螺放养,防控敌害,种螺、幼螺运输等七方面技术作出说明。2021年,广西壮族自治区地方标准《田螺稻田生态养殖技术规范》(DB45/T 2267-2021,以下简称“《技术规范》”)发布。《技术规范》给出主养稻田和套养稻田的定义,在种螺、幼螺放养密度基础上,加入对稻田类型、水稻种植面积的限定:稻田套养是利用基本农田进行以种植水稻为主、养殖田螺为辅的田螺稻田种养方式,套养田螺稻田种植水稻面积≥90%,每亩投放个体重1.25-2.50g的幼螺10000-20000只,或个体重≥20g的种螺50kg。稻田主养是利用非基本农田(低产、易受水淹浸泡、荒芜稻田)进行以养殖田螺为主、种植水稻为辅的田螺稻田种养方式,主养田螺稻田水稻种植面积为30%~70%,螺放养量大约是套养模式的三倍。同时增加了隔离培育、水稻种植、蓄留再生稻和收获、越冬等方面的技术内容,并对前期准备、种螺规格、水质管理等方面作了修订。

广西壮族自治区主要稻螺综合种养模式特点见表1。目前广西壮族自治区稻螺综合种养主要分布在柳州市和梧州市,其主要稻螺综合种养模式根据稻田海拔高度可分为平原模式、山区模式;按照水稻种植方式和品种可分为“单季稻+螺”“一季稻+再生稻+螺”两种模式,单季稻指只种一季的糯稻、中稻;根据螺的放养密度又可分为主养模式、套养模式,其中套养模式每亩投放个体重≥20g的种螺50kg,主养模式每亩投放个体重≥20g的种螺150kg。

表1 广西壮族自治区主要稻螺综合种养模式特点

三、广西壮族自治区稻螺综合种养产业发展现状

2014年底,柳州市第一家袋装螺蛳粉企业诞生,仅用6年时间,柳州螺蛳粉就发展成为百亿元“大产业”,已逐步实现了品牌化、标准化、规模化和产业化。稻螺养殖具有生态环保、技术成本和资金成本较低、见效快等优点,在柳州螺蛳粉产业的带动下,在广西壮族自治区迅猛发展,成为当地特色产业。近年来柳州市成立了螺蛳粉产业发展领导小组,财政累计投入3500万发展稻螺规模化养殖。截至2021年10月,柳州市稻螺综合种养面积约6万亩,其中,套养面积占比85%,约5.1万亩,主养面积0.9万亩。柳州市柳南区被认定为国家现代农业产业园和螺蛳粉国家农村产业融合发展示范园,柳南区太阳村镇的螺蛳粉小镇被评为第一批“广西特色小镇”和国家AAAA级旅游景区;柳州市融水苗族自治县三连瀑布水产生态养殖有限公司以拱洞乡为核心,通过公司+基地+农户模式带动群众发展稻螺产业,在地头建物流仓储、螺产品加工车间,依托自然资源优势,配套建设田螺文化馆、山水旅游等综合服务设施,举办“香糯泉水螺”美食文化节等活动。稻螺综合种养产业融合度逐步提升,产业链逐渐完善。2021年4月,习近平总书记视察柳州螺蛳粉产业园区并给予“小米粉,大产业”的高度评价,广西稻螺产业迎来新的发展时期。

四、广西壮族自治区稻螺综合种养产业存在的问题及对策

1.螺蛳粉原料供应缺口大,需扩大稻螺综合种养面积以保障供给

柳州螺蛳粉产业飞速发展,对原料供应量需求加大。通过扩大稻螺综合种养布局,建立稻螺综合种养示范区来推动稻螺产业的发展壮大,以保障螺蛳粉原材料供应。2021年7月,广西壮族自治区人民政府办公厅发布《加快推进柳州螺蛳粉及广西优势特色米粉产业高质量发展实施方案》(桂政办发〔2021〕75号),指出要构建柳州螺蛳粉稻螺综合种养产业融合优势带,2025年力争螺蛳养殖(套养)面积超过10万亩。柳州市规划未来五年内把融水县建成为柳州螺蛳粉产业重要的种养原材料基地,目前水稻种植面积约为170.05万亩,仅有6万多亩的水稻田开展了稻田养螺,养殖面积还需持续扩增;同时在柳城县、鹿寨县、融安县、融水县、三江县、柳北区、柳南区、鱼峰区、柳江区各建设至少一个面积200亩以上螺蛳养殖示范基地。继续推进“稻+螺”“稻+螺+鱼”等稻螺生态综合种养模式,发展壮大稻螺产业。

2.传统稻螺养殖效益不高,需加大稻螺高效生态养殖技术的研发和推广

虽然广西壮族自治区稻螺综合种养产业整体呈现规模化,但是组成部分的经营主体大多规模较小,接受新技术模式慢,抗风险力弱,稻螺种养总体效益不高。柳州市半数稻螺综合种养户的养殖面积小于1亩,政府支持的示范基地面积一般是50-200亩,基地面积1000亩以上的规模化稻螺综合种养企业很少。传统小规模稻螺综合种养是投放螺种后,通过加施农家肥或投喂单一饵料进行养殖,一般产量较低,为50kg/亩以下。《技术规范》中的田螺稻田高效生态养殖模式通过合理施基肥和投饲发酵饲料,田螺产量比传统稻田养殖大大提高,稻田养殖田螺平均产量达220kg/亩,按目前市场价格12元/kg计算,仅田螺收入即可达2600元以上,加上优质稻米收入,稻田经济效益在5000元/亩以上。表2中广西主要稻螺养殖模式生产试验结果表明,投放种螺、投饲和田间有专人管理能够提高田螺产量和稻螺养殖的经济效益。开展稻螺标准化生产,在采取水稻病害绿色防控技术保证水稻产量前提下,适当提高大规格种螺和投放密度,施用发酵有机肥能大幅提高稻螺养殖效益。因此,通过政府和产学研推部门多方合作,提高新技术推广面积和标准化生产普及率,从业人员技术水平和管理水平的提高可解决稻螺种养效益不高的问题。

表2 广西主要稻螺养殖模式的经济效益

3.发挥大型经营主体的带动作用,实现产业稳粮增效,农民增收

当前,广西壮族自治区稻螺综合种养一般在单个面积小且分散的山区稻田进行,为避免部分养殖户存在“重螺轻稻”、沟坑比没有严格按照现行标准或其他不规范的做法给水稻产量带来不良影响,当地政府部门通过制定稻螺种养扶持政策,鼓励农民重新开发利用一些抛荒撂荒田块、低产田,增加了当地水稻种植面积;新研发的稻螺养殖模式选用超级稻再生稻品种种植,水稻产量相比水稻单作模式不减反增,如三江侗族自治县“超级稻+再生稻+田螺”模式一季稻干谷亩产586.39kg,相比同品种水稻单作模式增长了11.1%。今后应以大型经营主体为核心,以稳粮增效为目标开展标准化稻螺综合种养和推广稻、螺地理标志品种绿色生产技术,提升稻螺产业质量和效益。即遵守严格的基本农田保护政策,以基本不减少稻谷产量为核心,生产过程尽量不开沟,基本维持稻田原貌,通过适度加高加宽外围田埂或者结合高标准农田改造的稻田直接进行稻田养螺;通过土地入股分红、参与经营、劳务工资等多种利益联系方式带动合作社和小农户参与稻螺综合种养产业,降低小农户的的生产风险,实现稻螺双收,农民增收。