基于UGC数据的古镇游客时空行为特征研究

——以桂林大圩古镇为例

2022-11-24程凯永许惠如梁福兴

程凯永,肖 玲,许惠如,梁福兴

(1.桂林理工大学 旅游与风景园林学院,广西 桂林 541000;2.广西旅游产业研究院,广西 桂林 541000)

1 引言

古镇作为我国重要的文化遗产,是不可多得的历史物质资源,它的存在不仅见证了中国社会千百年来的发展和变迁,同时承担了地方建筑、文化的保护与传承。当前古镇旅游主要以旅游小镇的形式展开活动,吸引游客前来到访参观。凭借古镇浓厚的文化底蕴、极具地方特色的建筑风格以及独特的旅游资源禀赋,因而受到游客的青睐与追捧[1]。但目前看来,针对历史古镇旅游的研究大多关注于空间格局与古镇环境两方面。一在空间格局方面,研究内容主要包括利用复杂的网络理论构建拓扑模型,并由此探究城镇的空间分布规律及耦合表现特征[2,3]。二在古镇环境研究方面,主要通过对环境的主观感知、效用评价等,从而分析旅游吸引力[4,5]。总的来说,针对古镇旅游研究多侧重于古镇本身,而缺乏对游客及其时空行为特征的关注,究其原因在于古镇数据收集途径受限。

随着旅游研究不断深入与发展,以地理信息系统和用户生成内容(User Generated Content,UGC)为主要特征的web2.0发展迅速,并被广泛运用至旅游场景研究,尤其在游客时空行为特征方面,不同于以往传统的行为观测、派发问卷等研究形式,UGC数据为历史古镇的旅游研究提供了新的数据源与研究视角,因此,文章基于UGC数据,以广西古代“四大圩镇”之一大圩古镇为例,依托互联网平台,以地点签到数据,六只脚GPS轨迹、两步路GPS轨迹等作为数据内容[6],利用不同的时空分析方法对历史古镇展开研究,深入探求古镇游客的时间特征,并由此展开古镇游客时空行为特征分析,探究其背后所存在的制约因素,以期实现古镇旅游大众化发展,为其他同类古镇发展提供新的理论方向与实践参考。

2 研究对象、数据来源与方法

2.1 研究区域概况

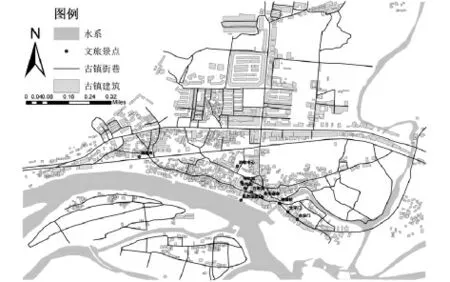

大圩古镇位于桂林市灵川县境内,地处桂林市东南方向,漓江江畔,距桂林市区约23KM,110°24′~110°25′E、25°11′~25°10′N之间。古镇选址于山水之地,北向背山,南邻漓江,受气候影响,每年4-9月份雨量充沛。作为广西古代“四大圩镇”之一,大圩古镇始建于隋唐时期,因地处水陆要道,商贾往来不绝,从而成为桂林重要的圩镇之一,盛于明清两代而不衰[7]。古镇内部区分为不同板块,主要包括生产上街、生产下街、隆安街、兴隆街、塘坊街、鼓楼街、福星街、泗瀛街以及沿江十多个码头。街上现存约千米长东西走向石板老街,在老街两旁伫立着200多栋久经时间洗礼与历史变迁却依旧存在的明清时期古建筑。大圩古镇凭借其保存着完整的历史街区风貌与传统民居建筑,保留了南方圩镇的“典型性”与“原真性”,受到游客的喜爱和追捧,成为国家4A级旅游景区,因此选择大圩古镇作为历史古镇游客时空行为特征研究的案例地具备强烈的代表性,如图1所示。

图1 研究区概况

2.2 数据来源与内容

以UGC作为主要数据内容,包含着使用者的户外徒步记录与信息。将“大圩古镇”作为本次搜索的关键字,共获得轨迹数目342条,并针对单个轨迹数据进行分析,剔除无效数据、不合理数据,最终获取2016年4月—2022年4月的游客轨迹数目113条,其中主要包含了用户名称、总里程、平均速度等基础信息。且附带位置照片1347张,照片信息涉及拍摄时间以及经纬度等内容,如表1所示。

表1 UGC数据要素

2.3 研究方法

2.3.1 GIS空间分析

采用核密度分析方法,运用ArcGIS10.5软件,将爬取的位置照片数据以可视化的形式展开呈现空间聚集程度,并由此分析古镇游客在季度内、月内以及日内的兴趣点空间变化规律,并由此研究游客的时空行为影响因素[8]。

3 历史古镇游客时间行为特征分析

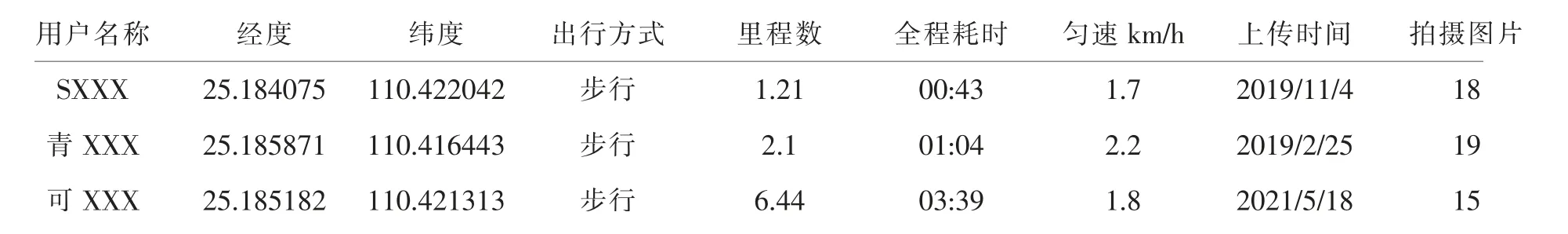

根据爬取的数据进行分类,按照时间顺序展开,分别以年、月、日为单位进行归纳总结,并以此绘制图片,如图2所示。

3.1 年内变化特征统计

通过对轨迹数量、步行里程、游玩时间、拍摄图片进行月度以及季度分析,可以看出游客在古镇活动时间分布不均衡,存在着明显的淡旺季。从指标上看,轨迹数量反应游客人数在4、5月份呈现小峰波,之后回归平淡。待到9、10月份开始逐渐增加并于11月达到最大值,到12月起逐渐递减直至继续趋于平淡。从季度变化的角度来看,古镇旅游热度存在明显差距,在轨迹数量及步行里程方面以秋季热度最高,优于其他三季度,其次为冬季与春季,夏季旅游热度最低。其中,春季虽在轨迹数量上稍逊冬季,但在游玩时间方面却高于冬季。通过图中指标由此可知4月、5月、9月、10月、11月、12月的大圩古镇更受游客的青睐与喜欢,古镇旅游呈现了“秋季最高、春冬次之、夏季最少”的态势。究其原因,则在于桂林地处亚热带季风气候,夏季温度过高,体感舒适性较差。此外,在春夏交际之时桂林漓江容易涨水,常有淹灌古镇之事,古镇旅游通常又以户外为主要旅游场域,因此影响游客到大圩古镇的旅游意愿。而秋季节假日集中且时间长,春冬两季气候舒适,因此对游客而言更能提起旅游意愿与兴趣。

3.2 日内变化特征统计

图2-3中大圩古镇游客在不同时段的日内活动呈现明显的强弱分级。19:00—4:00游客活动处于完全静止的状态,游客数量和拍摄数量数据皆为空白;凌晨5:00之后开始有游客进行活动,并且拍摄数量开始呈现波浪式上升,直至9:00—11:00出现高峰,并在11:00—12:00达到峰值,随后开始逐渐递减,于下午15:00-17:00之间出现波动反弹。表明古镇在上午以及傍晚的时间节点更受游客的青睐。

图2 游客行为特征分布图

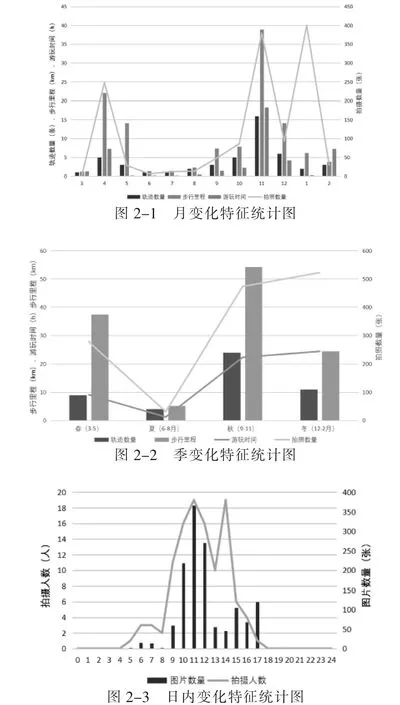

3.3 空间特征分析

摄影拍照,可以将其视为游客活动过程的游玩兴趣倾向,通过对感兴趣的地方进行拍摄,从而反应游客的兴趣点。将图片数据导入到GIS10.5当中,探究游客与GIS兴趣点空间距离之间存在的关系[9]。本文在思考整体尺度和游人步行范围之后,以大圩古镇为案例地,通过对游客兴趣点展开分析,并结合实际景观内容,生成核密度栅格影像,如图3所示。由此发现,游客兴趣点空间集聚与古镇历史景点设施的分布存在着较大的并存关系。空间分布呈现“一带三核多点”分布形式,“一带”为与江平行的商业街,由隆安街、兴隆街、塘坊街、鼓楼街、福星街以及泗瀛街串联而成,此处是大圩古镇旅游的必经之路。三核分别为鼓楼、故居参观楼、德福桥三处核心区,为古镇旅游游客集中度最高之处。此外,空间多点分布于临江古道、大圩社区、退伍军人服务站、大圩古镇博物馆、大圩镇综合文化站等处,此处空间分布零散,聚集效应不强烈,但仍存在一定的活跃程度,表明部分旅客对大圩古镇其他区域饶有兴趣。

图3 游客兴趣点核密度

3.4 历史古镇游客时空行为特征分析

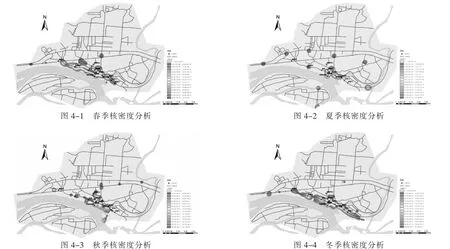

3.4.1 古镇季度时空变化特征分析

考察游客对古镇兴趣点时空的不同分布,对古镇展开量化分析,可以发现游客兴趣点随着季节变化而不断改变的规律,如图4所示。其中,春季“三核多点”空间聚集特征明显,核密度呈“带状”显现,游客兴趣点主要集中在与江平行的商业街,尤以大码头、老宅、关帝庙、鼓楼以及博物馆等处空间聚集程度最优。此外,夏季的兴趣点呈“十”字状,核密度热点区影像从“三核”缩小至“一核”,相较其他季节而言,空间聚集分布显现最为零散,热点核心区出现断层,主要集中在鼓楼、关帝庙及周边部分区域,其余零星散落在古镇入口、大码头、大圩社区等处,兴趣点范围大大缩小。秋季兴趣点相较夏季逐渐扩大,但仍以鼓楼、关帝庙、漓江大圩排筏游览售票厅为主要核心,此外,在古镇宾馆、古镇客栈处也形成一定的聚集。冬季兴趣点东移,除了在鼓楼、关帝庙及排筏游览售票厅形成较强的空间集聚外,香市庙会以及德福桥也发展成为核心区,与此同时,空间集聚和春季更加贴切,在大码头以及商业街(塘坊街、鼓楼街、福星街以及泗瀛街)皆存在一定聚集。此外,东面的德福桥、太平门、永安门等处空间聚集也有着显而易见的增大。

图4 古镇季度游客兴趣核点密度分布

3.4.2 日内时空变化特征分析

深入剖析兴趣点与时间变化特征,将古镇游客兴趣点和各区域可达性等情况以三小时为间隔展开分层提取,可划分为数个不同时段区间,并由此进一步探究日内游客活动时间段,并与核密度结合展开可视化研究[10],如图5所示。

图5 日内游客兴趣点核密度分析图

(1)18:00-5:00是古镇的沉寂期。这一时段古镇处于休眠状态,没有游客在古镇内开展旅游活动,因而在该时段内缺少兴趣点分布。

(2)6:00-9:00是古镇的初游期。这一时段的游客主要是以大圩古镇为始发地的早行者、骑行者以及在周边过夜的古镇游客,以大圩古镇作为日内游玩活动的起始阶段,在欣赏完古镇后将继续前往下一处目的地。

(3)9:00-12:00是古镇旅游的高潮期。这一时段游客兴趣点数量达到最高,无论是拍摄图片数量还是拍摄人数,皆达到峰值。此时处于一天当中最佳游玩时段,温度湿度适宜,古镇旅游之后可以就近就餐。另外,此时的兴趣点分布范围较广,基本实现大圩古镇主要旅游景点覆盖,并连贯其他分散的兴趣点。

(4)12:00-15:00是古镇旅游的回落期。此时的游客人数开始逐渐减少,部分游客在经过上午游玩,感到疲惫之后离开休息。此外,也有一些游客继续展开旅游活动,从游客兴趣点可以看出,相较于上午,兴趣点逐渐开始外溢,游离核心景点之外,向大圩古镇其他“非典型”景点移动,同时,拍摄数量和游玩人数在这一时段都有所下降。

(5)15:00-18:00是古镇旅游的分散期。此时游客参观完毕,陆续离开古镇,兴趣点数量逐渐减少,逐渐收拢至以福星街为范围的关帝庙、万寿宫核心区处。此外,在大码头、清真寺等地兴趣点偶有零星分布。由此可见日内古镇旅游活动逐渐接近尾声,将近结束。

4 影响古镇游客时空行为特征因素分析

4.1 季节及气候环境影响

通过时间特征展开分析,可以看出古镇旅游存在明显的季节差异。究其原因主要在于受到环境的影响。大圩古镇位于漓江江畔,在春秋两季气候凉爽适宜,日内时段,晌午乃至傍晚微风习习,吸引周围游客以及外地游客前来旅游参观;冬季受到天气原因,游客量虽不及春秋两季,但因气候相对干燥,同时,古镇排序错综复杂,可挡凛冽寒风,因此也受到游客的青睐;而夏季天气炎热,大圩古镇又以户外游玩为主,环境舒适度较差,易造成体感不适。此外,初夏时节梅雨不断,江水上涨淹灌古镇,因此造成古镇封闭,无法旅游等因素。在多方因素交织下,夏季古镇旅游活动受到冲击,无法如其他季节般正常展开活动,从而造成到访游客流量的缺失。

4.2 历史变迁影响

通过时空特征分析旅游兴趣点,得出旅游资源集中在与江平行的商业街上,这与历史变迁发展存在着密切的关系。大圩古镇,依水而生,因商业而鼎盛,作为广西“四大圩镇”之首,其修筑营造、生活,无不与水相关,整座圩市临江而建,自从明清时期以来,商贸互通和商业往来就以大圩街市为中心。围绕街市发展,逐渐形成不同的街道。在圩市江岸,存在着大大小小的十三座旧集散码头。如今六街北连大圩生产下街,南接码头,长久以来形成了大圩最为重要的历史街区并发展成为如今不同的旅游节点,以万寿桥、福德桥为节点的万寿桥节点,以万寿宫、关帝庙为主的鼓楼广场节点、以大码头、湖南会馆为主的雨亭节点,还有桂海铁路节点以及以清真寺为主的清真节点等。依照时空特征研究发现,其中又以万寿宫、关帝庙为最主要的节点,此处集聚着鼓楼广场、关帝庙、万寿宫等历史悠久的文化遗产资源。因此,该处及周边空间集聚最为强烈[11]。

另外,随着水运与商业的衰落,码头大多废弃,但仍可作为旅游专用渡口。如毛洲岛渡口,因在此修造了排筏游览售票厅,受古镇游客所青睐。可以看出,如今的大圩古镇旅游空间体系是历史文化变迁的积淀所产生的结果,通过圩场、街道、商铺、码头、桥梁、会馆、寺庙、雨亭等建筑与节点共同构筑大圩古镇丰富的空间层次,这些空间形态既促进了圩镇商业活动的开展,又丰富街道景观,成为如今不可多得的古镇旅游资源。

4.3 路网可达性与景观资源的影响

通过分析游客兴趣点,由此得知大圩古镇游客游览活动主要集中在隆安街、兴隆街、塘坊街、鼓楼街、福星街以及泗瀛街六条街巷上,依照商业街的六条组成街巷为空间结构按轴线铺开,构成大大小小的巷道。由此可见南部商业街与北部主要街巷,空间宽阔,都具有很好的可达性。但南部商业街汇聚着大量游客兴趣点,而北部街巷却无人问津,游客活动与兴趣点呈现“北疏南密”的集聚分化特征。可见路网可达性并不是影响游人活动的主要因素。探究路网和兴趣点之间的关系并加以分析可知南部商业街之所以是古镇展开旅游最为重要的交通路网空间,是因为它不仅是古镇主要的商业区域,同时也汇聚着大量的旅游景点资源;而在古镇北端其他巷道上,因历史建筑遭受到了破坏,人居环境发生改变,已然成为具有现代建筑风格的城镇,从而缺乏典型性,对游客丧失了吸引力。

基于此,分析表明大圩古镇有别于其他类型的旅游空间框架形态,旅游资源集中于一线之上,游客旅游兴趣点更倾向于与江平行的商业街,在此线上核心兴趣点进行分化,游客更加注重古镇的历史文化资源,因而构成了以历史文化为主,兼以码头、售票厅为辅的游客组织活动行为,并最终展现了大圩古镇独具一格的古镇旅游特征表象。

5 结论与建议

5.1 结论

在古镇旅游快速发展的背景下,文章基于两步路、六只脚的UGC数据,分析大圩古镇游客时空行为特征,并结合GIS进行可视化分析,对古镇游客聚集程度展开量化统计,研究结果表明,在时间上,大圩古镇旅游年度分异特征明显,春季、秋季与冬季是古镇旅游的旺季,其中以秋季11月份最优;通过拍照数量、轨迹数目也可以直观显现春、秋、冬三季古镇旅游更受游客青睐。日内不同时段游客活动存在明显差异性,9:00-12:00古镇游玩人数以及拍摄数量达到峰值期,表明该时段古镇游客最为活跃。在空间上,古镇旅游游客兴趣点呈现“一带三核多点”分布,形成了以古镇自然环境基底为依托,带状商业街为架构,历史文化景观空间为核心,空间多点分布扩散为导向的旅游空间体系,并形成点、线、面形式的古镇旅游网络体系。古镇游客兴趣点表现出明显层级,游客的大圩古镇之旅更青睐于商业街,表明游客更注重古镇街巷历史文化景观,形成了以历史文化为导向,以传统巷道为内容的古镇游玩活动。古镇游客行为特征在时空方面分布不均衡,气候变化、景观资源丰富程度及路网可达性皆为影响游客行为特征的重要因素,致使游客行为特征在时间与空间分布出现明显差异,其特征表现在游客倾向于选择气候宜人,体感舒适程度较高、凉爽舒适的季节出游,更青睐于历史文化浓厚的景观节点以及原真风貌保存较好的特色商业街,集聚于文化资源丰富的区域,而对于通达性较好却缺乏典型旅游资源的地点意愿度不高。

5.2 建议

大圩古镇的旅游资源与历史文化建筑吸引一批又一批的游客前来参观游玩,表明了部分游客对于传统古镇街区巷道的向往和喜爱。但参与古镇旅游的游客在时间上、空间上存在着一定的失衡,受到季节以及古镇旅游资源特性等方面的影响,古镇旅游活动范围和活动内容或多或少受到局限。因此结合各影响因素,提出古镇旅游合理发展和保护传承的引导策略,以期能够为其他古镇旅游提供借鉴和参考。

(1)均衡游玩时间,重塑古镇繁华。大圩古镇游客游玩时间长期受到季节和气候的制约,呈现出明显的淡旺季。如何破除季节气候的影响,摆脱旅游困境,成为亟须思考的问题。古镇临江而建,春夏交际容易遭受江水淹灌。因此,完善修复排水系统,加固修复江岸防洪,实现排水顺利与水流畅通,确保古镇不再轻易处于江水淹灌的状态,这成为改善夏季古镇旅游的关键措施之一。此外,18点之后古镇游客数量骤减。几乎处于静默状态,这与历史上古镇的繁华热闹长期不符。古镇夜游在其他地区作为主要旅游活动,在大圩却存在明显缺失,使得旅游形式单一乏味,因此展开古镇夜游活动,不仅能够带动当地产业发展以及推动古镇发展,并且能够重现大圩古镇百年来的繁华,实现古镇的二次振兴。

(2)优化空间布局,恢复古镇原真。大圩古镇游客集聚空间呈“一带三核多点”分布,旅游资源集中于隆安街、兴隆街、塘坊街、鼓楼街、福星街以及泗瀛街这条商业街。因此,应当展开旅游空间优化,与大圩古镇北面新居与西面生产上街与生产下街展开联动,加强优化古镇旅游的基础设施以及景点空间的规划,强化古镇旅游区域整体协同发展,营造古镇氛围感;此外,拓展古镇旅游活动形式,将大圩古镇新居之处进行保护性修缮,以协调、原真的原则对新居外立面进行修缮改造,使之与古镇融为一体,拓展游客的游玩范围和游玩内容,将游客兴趣点从原先的巷道拓宽到古镇全域,实现古镇旅游的整体性及全域性。

(3)突出历史内涵,挖掘古镇文化。古镇的旅游资源与历史文化、传统建筑密不可分,保护古镇不仅需要从物质建筑的角度入手,更需要对古镇文化基因进行深入挖掘,在传统建筑与历史文化的相互交织下,发挥古镇所具有的科普、教育功能。例如通过对古镇历史介绍,VR实景体验、古镇功能区的复刻再现,让前来参观游玩的游客充分参与到大圩古镇长久以来所围绕着商贾文化、水运文化当中,从而感受到古镇曾经的繁华从中窥见桂林经济、中国经济的一个时代缩影,并最终形成一个有创意,能创新、高质量、体验好的古镇旅游产品。