18F-NaF及18F-FDG PET/CT显像对动脉粥样硬化易损斑块的诊断价值*

2022-11-21丁恩慈陆东燕魏利娟

丁恩慈 陆东燕 魏利娟 沈 婕

天津市第一中心医院核医学科(天津 300192)

随着人口老龄化和风险因素的积累,动脉粥样硬化(atherosclerosis,AS)导致中风的风险增加[1],动脉粥样硬化(atherosclerosis,AS)易损斑块(vulnerable plaque,VP)的糜烂和破裂是心肌梗死的罪魁祸首。如何从疾病预防角度出发,灵敏而高效地提前识别易损斑块,防止其成为罪犯血管,进而从预防角度减少急性心脏事件是临床亟待解决的问题。正电子发射计算机断层显像(positron emission tomography/computer tomography,PET/CT)的分子影像技术能从代谢、分子层面实时地探寻在体状态下的病生理过程,在分子生物学层面评价AS不稳定斑块病理改变,检测炎症和微钙化等微观过程[2],无创地观察动脉粥样硬化程度、斑块的代谢情况,成为鉴别易损斑块的重要检查方法。本研究对比18F-NaF及18F-FDG PET/CT在心绞痛及非心绞痛患者冠脉动脉粥样硬化易损斑块的检测,对比冠状动脉造影(HYPERLINK "https://fanyi.so.com/?src=onebox" l "coronarography" "_blank" coronarography,CAG)及光学相干断层显像术(optical coherence tomography,OCT)诊断易损斑块的性质,进而探讨18F-NaF及18F-FDG PET/CT显像对易损斑块的诊断价值。

1 资料与方法

1.1 研究设计及伦理学许可等线本研究是筛选收集我院心内科患者的临床资料,结合患者入院后的CAG及OCT相关数据,经过天津市第一中心医院伦理委员会批准,遵循赫尔辛基宣言的原则,而进行的单中心前瞻性随机对照研究。

1.2 研究对象等线选取2018年2月至2020年5月因心绞痛或心肌梗死在本院心内科住院的患者35例,包括男27例,女8例,年龄34~86岁,平均年龄68岁,身高156~183cm,平均171cm,体重52~110kg,平均74kg。

排除标准包括:严重心律失常;血管炎、自身免疫性或系统性的炎性疾病患者;胰岛素依赖性糖尿病;严重肾功能受损(血肌酐>120mmol/L)。

1.3 检查方法采用德国SIEMENS公司Biograph mCT型PET/CT,同机CT为64排螺旋CT。显像剂18F-NaF和18F-FDG均由天津原子高科提供,放化纯度大于95%。患者无需空腹,静脉注射18F-NaF显像剂60min后进行图像采集。隔日行18F-FDG PET/CT检查,患者空腹4小时以上,血糖水平<7.0mmol/L。图像采集均为3D模式。以心脏为中心扫描胸部1个床位,采集时间10min。部分患者PET/CT显像结束后1周内行冠状动脉造影检查,对于可疑患者于造影过程中行冠状动脉OCT检查。

1.4 图像分析对18F-NaF PET/CT图像及18F-FDG PET/CT图像分别进行视觉分析,观察左冠脉主支(LM)、左前降支(LAD)、左回旋支(LCX)、右冠状动脉(RCA),观察血管示踪剂分布程度,确定斑块的位置,寻找斑块对显像剂的摄取程度明显高于邻近正常部位区域(>20%),对此区域进行定量分析,测量斑块的SUVmax,同时测量上腔静脉(superior vena cava,svc)和冠状动脉(coronary artery,ca)非斑块区的SUVmax分别作为血池本底(SUVsvc)和冠脉本底(SUVca),分别计算斑块对两种本底的靶本比值(targetto-background ratio,TBR)。测量主动脉(Aorta,ao)斑块的SUVmax作为对比,标记为SUVao,主动脉非斑块区的SUVmax作为主动脉本底SUVaob,在18F-NaF PET/CT图像上测量同水平椎骨(centrum,cen)SUVmax及纵隔钙化淋巴结(lymph node,ln)SUVmax,分别标记为SUVcen及SUVln。

1.5 临床资料分析统计患者临床及化验资料,统计患者性别、年龄、身高、体重、腰围,计算其身体质量指数(BMI),小于25定义为低BMI组,大于等于25定义为高BMI组。统计患者有无高血压、糖尿病、是否吸烟及饮酒,测量甘油三脂(TRIG)、高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL)、肌酐(Cr)、血红蛋白(Hb)及超敏C反应蛋白(hs-CRP),了解其饮食习惯,家族史等。计算其验前概率(pretest probability,PTP),以65%为界分为低概率组和高概率组。

统计患者有无心绞痛、是否做过支架及支架个数,有无搭桥,并根据患者临床症状、心电图、冠状动脉造影确定罪犯病变的位置、病变部位狭窄程度等指标。对比冠状动脉造影(coronarography,CAG),对部分动脉粥样硬化斑块进行OCT分析。根据软件分析结果将斑块分为脂质斑块、纤维斑块、钙化斑块和混合斑块。

1.6 统计学分析定量资料以均数±标准差(mean ± SD)表示,定性资料以百分数表示;连续参数变量组间比较采用 t 检验或单因素方差分析(one-way ANOVA),定性资料采用卡方检验,非参数资料采用 Mann-Whitney U 检验或 Wilcoxon 符号秩和检验进行组间比较;采用SPSS16.0软件统计分析所有资料。P<0.05被认为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 患者临床及化验资料分析本研究完成18F-NaF显像及18F-FDG PET/CT显像的患者共35例,包括 LM、LAD、LCX、RCA共140支冠脉。其中18F-NaF PET/CT显像阳性18例,阴性17例,阳性率及阴性率分别为51.43%及48.57%,18F-NaF阳性冠脉30支,阴性冠脉为110支,冠脉阳性率及阴性率分别为21.43%及78.57%。18F-FDG PET-CT显像阳性患者1 6 例,阴性患者1 9 例,其阳性率及阴性率分别为45.71%及54.29%,18F-FDG阳性冠脉24支,阴性冠脉为116支,冠脉阳性率及阴性率分别为17.14%及82.86%。本研究中,患者的年龄、性别、身高、体重、BMI、化验指标(TRIG、HDL、LDL、Cr、Hb及hs-CRP)在18F-NaF及18F-FDG PET/CT显像阴性和阳性组无统计学差异。在18F-NaF PET/CT显像中,阳性组腰围均值为87.106±7.028,高于阴性组均值81.044±6.856,二者有统计学差异(P=0.014),而在18F-FDG显像阴性和阳性组腰围无统计学差异。

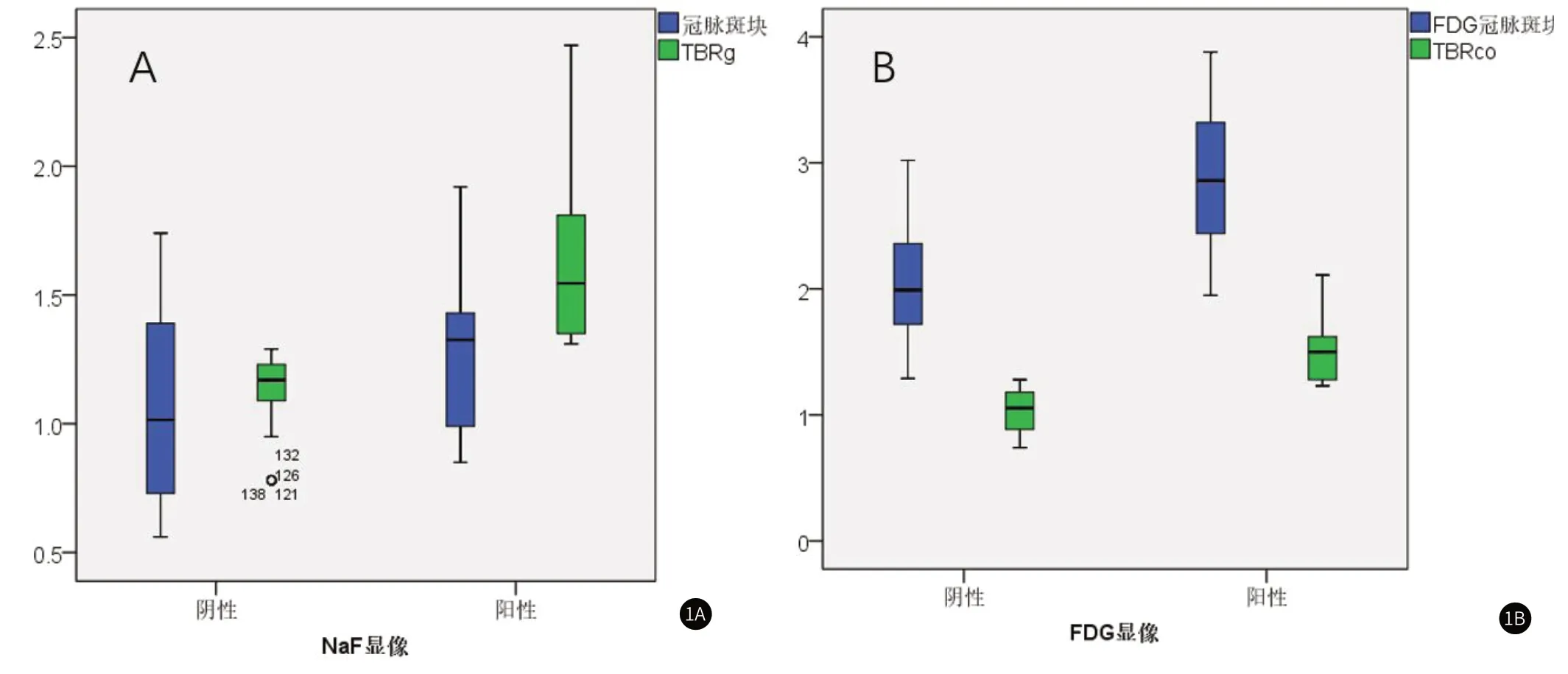

2.2 患者18F-NaF及18F-FDG PET-CT显像阴性组与阳性组的代谢参数患者18F-NaF及18F-FDG显像中,冠脉斑块SUVmax及TBR在显像阳性组高于阴性组,二者有统计学差异(P<0.05),如下表1所示,其箱图如图1所示。而冠脉斑块SUVmean、冠脉本底SUVca、纵隔血池SUVsvc、主动脉斑块SUVao、椎体SUVcen、纵隔钙化淋巴结SUVln均无统计学差异。

图1 显像阴性组与阳性组冠脉。SUVmax及TBR 箱图。图1A:18F-NaF显像阳性组SUVmax及TBR均高于阴性组,TBR为著,P<0.05。图1B:18F-FDG显像阳性组SUVmax及TBR高于阴性组,P<0.05。

表1 18F-NaF及18F-FDG PET/CT显像的冠脉斑块SUVmax及TBR

2.3 心绞痛组与非心绞痛组的代谢参数差异本研究中将患者分为心绞痛组与非心绞痛组,选择每个患者冠脉视觉最明显斑块,对其代谢参数进行分析。在心绞痛组(N=23)及非心绞痛组(N=12)中用秩和检验分析18F-NaF及18F-FDG显像阴性组与阳性组的代谢参数,发现在18F-NaF显像中,心绞痛组冠脉斑块TBR在显像阳性组(N=13)高于阴性组(N=10),二者有统计学差异(P<0.05),而SUVmax在显像阴性和阳性组无统计学差异;非心绞痛组冠脉斑块SUVmax和TBR在显像阳性组(N=5)高于阴性组(N=7),二者有统计学差异(P<0.05);在18F-FDG显像中,心绞痛组冠脉斑块SUVmax和TBR在显像阴性(N=10)和阳性组(N=13)无统计学差异,在非心绞痛组显像阴性(N=5)和阳性组(N=7)中亦无统计学差异(P>0.05),秩和检验如下表2所示。而其他代谢参数在两组间均无统计学差异(P>0.05)。

表2 心绞痛组及非心绞痛组中18F-NaF及18F-FDG显像的秩均值及Z值、P值

2.4 OCT诊断不同类型斑块斑块与显像结果的对比本研究中有15人于冠脉造影检查时做了OCT,共诊断易损斑块共11处,非易损斑块8处,包括3处纤维斑块、1处混合斑块、4处钙化斑块。易损斑块位于左前降支5处,右冠3处,回旋支3处;18F-NaF显像阳性有8处,阴性有3处,18F-FDG显像阳性6处,阴性5处。OCT诊断纤维斑块3处,位置分别为左前降支2处,右冠1处,18F-NaF显像阳性1处,阴性2处,18F-FDG显像均为阴性;混合斑块1处,位于右冠,18F-NaF及18F-FDG显像均阴性;钙化斑块4处,位置分别为左前降支1处,右冠1处,位于回旋支2处,18F-NaF显像阳性1处,阴性3处,18F-FDG显像阳性3处,阴性1处。

3 讨 论

随着人口老龄化,脑卒中、冠心病等心血管病(cardiovascular disease,CVD)患病率不断上升,是我国居民残疾、死亡首要病因[3]。加强心血管病防控、提前干预使患病风险及时降低是我国目前心血管病预防的方向。动脉粥样硬化斑块分为易损斑块和稳定斑块,其中易损斑块主要特征为大脂质核心、薄纤维帽、大量炎症细胞浸润、血管正性重构及微钙化结节[4-7],是斑块进展和破裂的主要原因。

本研究分析了患者临床各项指标,18F-NaF PET/CT显像中,阳性组患者腰围高于阴性组,这与既往研究认为腰围指标对心血管病发生的预测效果更好[8]的观点不谋而合。在2016年,我国学者即利用中国动脉粥样硬化性心血管疾病风险预测 (Prediction for ASCVD Risk in China,China-PAR) 研究大样本数据建立了心血管病 10 年风险和终生风险评估的China-PAR模型[8-10],其中用到的指标即有腰围。本研究中腰围与18F-NaF PET/CT显像有一定的相关性,但在18F-FDG显像阴性组和阳性组无统计学差异,而其他临床指标在两种显像的阴性组与阳性组之间无显著差异。从疾病预防上应鼓励患者控制体重并缩小腰围。李莉等[11]的研究表明18F-NaF显像阳性组患者hs-CRP高于阴性组。Biasucci等[12]研究发现AS患者化验hs-CRP>3.0mg/L时提示预后不良。本研究中hs-CRP在两组间无统计学差异,我们分析可能hs-CRP并非一个反应动脉粥样硬化活动性的特异指标,且每个患者在不同生理状态和治疗过程中hs-CRP会有相应的波动和变化,因此不足以判定易损斑块。

本研究中用18F-FDG和18F-NaF作为分子探针分别显示易损斑块中的炎症成分和微钙化成分。已有研究发现18F-NaF是血管微钙化灶的理想分子探针[13-14],18F-NaF可以浓集于斑块内微钙化灶,进而识别高危易损斑块[11,15]而更准确地评估患者的心血管事件发生风险。而18F-FDG PET/CT可以检测易损斑块内浓聚的炎症细胞,其显示浓聚程度的SUVmax与病灶内巨噬细胞浸润程度呈显著相关性[16],从而可以预防性鉴别AS高危患者[17-19]。本研究发现在两种显像中,冠脉斑块SUVmax及TBR在显像在显像阳性组高于阴性组,而TBR更显著,表明在不同患者中,自身的SUVmax靶本比更客观的体现血管斑块的放射性摄取。而冠脉斑块SUVmean、冠脉本底SUVca、纵隔血池SUVsvc、主动脉斑块SUVao、椎体SUVcen、纵隔钙化淋巴结SUVln均无统计学差异。我们分析可能是因为本研究中患者均是心内科患者,不论有无心绞痛,大多是冠脉有狭窄或有问题的,因此冠脉SUVmax及TBR有差异,而其他代谢参数不能直接反应冠脉的变化,因此在两组中无统计学差异。这与既往学者的研究结果一致。

Joshi等[19]在一项使用18F-NaF识别血管高危斑块内微钙化的研究中,发现约93%的急性心梗患者犯罪斑块的18F-NaF浓聚较非罪犯斑块高34%(P<0.0001),提示18F-NaF PET/CT可以识别及定位临床已破裂的及高危的AS斑块。Derlin等[20]研究表明18F-NaF浓集与AS斑块内活动性钙化呈显著相关性,而CT证实存在钙化的斑块中只有1/5有18F-NaF摄取。其他研究也证明18F-NaF PET显像可以反应血管内活动性钙化[21-22],且18F-NaF摄取与心血管事件发生风险呈正相关[23]。在93%的心肌梗塞患者中,罪犯斑块的18F-NaF吸收率最高[19]。此外,18F-NaF明显摄取的斑块超声成像上更有可能表现出高风险的形态特征,即脂芯的微钙化、坏死及正重塑等。在李莉等[11]的研究中,得出18F-NaF PET-CT显像能更好的探测AS易损斑块,其灵敏度与特异度分别为56.09%、90.47%,阳性及阴性预测值分别为92%、48.64%,该诊断试验的准确度为67.74%。通过与IVUS结果对比,发现18F-NaF阳性斑块更加危险,这与本研究结果有相似之处,即在18F-NaF显像中,冠脉斑块SUVmax和TBR在显像阳性组较阴性组更高(P<0.05)。

研究表明18F-FDG 和18F-NaF不仅在易损斑块中摄取增加,而且在导致心肌梗死和脑血管事故的罪犯斑块中摄取也增加[19,24]。Kelly PJ等[25]证明斑块炎症相关的18F-FDG摄取可以独立预测未来复发性中风,表明抗炎药可能对预防中风后血管阻塞有益,且有助于患者对颈动脉血运重建的选择。Figueroa AL[26]等研究发现,在CT和组织病理学上具有高风险形态特征的斑块多有更高的18F-FDG浓集,导致心血管事件或脑血管事件发生风险的动脉往往有18F-FDG 异常浓集[2,24]。18F-FDG在炎症区积聚的特点已经被用来量化动脉粥样硬化中积累的炎症细胞,同时也广泛用于评估新疗法的功效[27]。

Dweck等人[28]发现,冠状动脉和主动脉的18F-NaF吸收与10年FRS显著相关,而非18F-FDG。同样,冠状动脉18F-NaF活动与CAD和心绞痛率增加、以及冠心病和重大不良心脏事件的病史有显著关系,但18F-FDG 活动貌似无关,本研究中也未在心绞痛患者中发现18F-FDG的异常摄取。这也许与18F-FDG的局限性有关,作为非特异性葡萄糖类似物,18F-FDG在心肌明显浓集,掩盖了冠状动脉粥样硬化斑块的病理性炎症,极大的限制了其在评估动脉血管系统中的应用[19,28]。鉴于心肌的代谢特点,18F-FDG PET/CT显像前,患者调整为高脂低碳饮食也许可降低心肌浓集,从而更好的显示冠脉斑块的活动性炎症[29-30]。

对比18F-FDG 和18F-NaF的显像,较弱的背景吸收使18F-NaF可以在某些患者中区分易损斑块和稳定斑块,后者与临床、病理学和放射学疾病的测量相关性更强。在本研究中也得出类似的结论,因此,18F-NaF较18F-FDG更有望于成为检测动脉粥样硬化易损斑块的重要分子探针,未来我们将进一步加大样本量进行进一步的研究。