妨害安全驾驶罪的司法构造

2022-11-19俞小海

俞小海

妨害安全驾驶罪是《刑法修正案(十一)》第2 条新增的罪名。①2021年2月26日最高人民法院、最高人民检察院《关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的补充规定(七)》(法释〔2021〕2 号)将《刑法修正案(十一)》第2 条新增的《刑法》第133 条之二罪名确定为“妨害安全驾驶罪”。该罪的设立是积极刑法立法观的直观体现,对于严密刑事法网、维护公共安全具有积极意义。已有研究成果对《刑法修正案(十一)》宏观层面的学理探讨较多,聚焦于类罪、个罪司法适用层面的分析较少,多数学者对《刑法修正案(十一)》调整变动的条款持“观望态度”,寄希望于最高人民法院、最高人民检察院颁布相关司法解释予以细化明确。但是,刑事立法确定以后,在相关司法解释出台之前或者不会出台相关司法解释的情况下,②据不完全统计,我国《刑法》规定的近500 个罪名中,有司法解释的罪名不超过100 个,绝大多数罪名没有司法解释,未来也都不会有司法解释。以解决最新刑法修正条款的司法适用问题为导向,研究分析新设罪名的规范含义和操作规则,应当成为当前和今后一个时期理论研究的重点。妨害安全驾驶罪的设立,表面上是对公共安全刑法保护社会诉求的回应,实际上则是对已有司法规范性文件、刑事司法实践经验的批判性继受,这决定了对于妨害安全驾驶罪的刑法学分析并非一个从条文到条文的修改过程,而应基于对最新刑法修正条款与已有司法规范性文件、司法判例关系的深度梳理,综合运用目的解释、体系解释等多种解释方法,得出构建性的刑法解释结论,进而为司法机关提供操作指引。遵循这一思路,笔者对妨害安全驾驶罪的司法适用问题作专门分析。

一、以往妨害安全驾驶犯罪的司法实践情况

尽管妨害安全驾驶罪是《刑法修正案(十一)》新增的全新罪名,但是妨害安全驾驶的行为一直存在,且在《刑法修正案(十一)》和2019年1月8日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于依法惩治妨害公共交通工具安全驾驶违法犯罪行为的指导意见》(以下简称“‘两高一部’《指导意见》”)之前就已经实现了犯罪化处理。笔者通过中国裁判文书网,将案由设置为“刑事案由”,案件类型为“刑事案件”,文书类型为“判决书”,截止日期为“2020年12月31日”,全文分别包含“公共交通工具”+“驾驶人员”、“公共交通工具”+“方向盘”和“公共交通工具”+“变速杆”等,共检索出251 份有效裁判文书,经逐一梳理分析,对该类犯罪的司法实践总体情况和存在的问题作了归纳。

(一)妨害安全驾驶犯罪的基本情况

251 个妨害安全驾驶案件的时间跨度为2014—2020年,其中,2014年和2015年各3 件,2019年150 件,2020年95 件,绝大多数集中于2019—2020年两年,占比97.61%。由于“两高一部”《指导意见》于2019年1月8日颁布施行,因此,受司法政策性文件的直接影响,妨害安全驾驶犯罪判决呈现出“井喷”态势。从表面上来看,妨害安全驾驶犯罪的司法判决呈现出以下几个特点:

1.罪名适用上高度统一

251 个妨害安全驾驶司法判例,有250 个最终被法院认定为以危险方法危害公共安全罪,仅有1例被认定为寻衅滋事罪。从公安机关、检察机关、辩护人与法院之间的认识分歧来看,关于妨害安全驾驶行为适用罪名的争议主要集中于以危险方法危害公共安全罪和寻衅滋事罪。251 个案件中,公安机关刑事拘留罪名为寻衅滋事罪的有4 个,其中:检察机关起诉时变更为以危险方法危害公共安全罪的有3 件①湖北省黄石市中级人民法院(2019)鄂02 刑终179 号刑事判决书;浙江省青田县人民法院(2019)浙1121 刑初97 号刑事判决书;青海省民和回族土族自治县人民法院(2019)青0222 刑初74 号刑事判决书。;检察机关、法院与公安机关认定罪名一致的1 件②山东省曹县人民法院(2015)曹刑初字第261 号刑事判决书。;辩护人认为构成寻衅滋事罪的有2 件;③广东省珠海市斗门区人民法院(2019)粤0403 刑初252 号刑事判决书;福建省福州市仓山区人民法院(2019)闽0104 刑初633 号刑事判决书。还有1 件刑拘和逮捕涉嫌罪名均为以危险方法危害公共安全罪,检察机关起诉罪名变更为以危险方法危害公共安全罪和寻衅滋事罪两罪,法院最终认定为以危险方法危害公共安全罪一罪。由此可以看出,对于妨害安全驾驶犯罪行为,司法机关在罪名适用上呈现出高度统一的趋势,以危险方法危害公共安全罪在该类行为的司法定性上占据绝对性的主导位置。

2.行为方式上高度集中

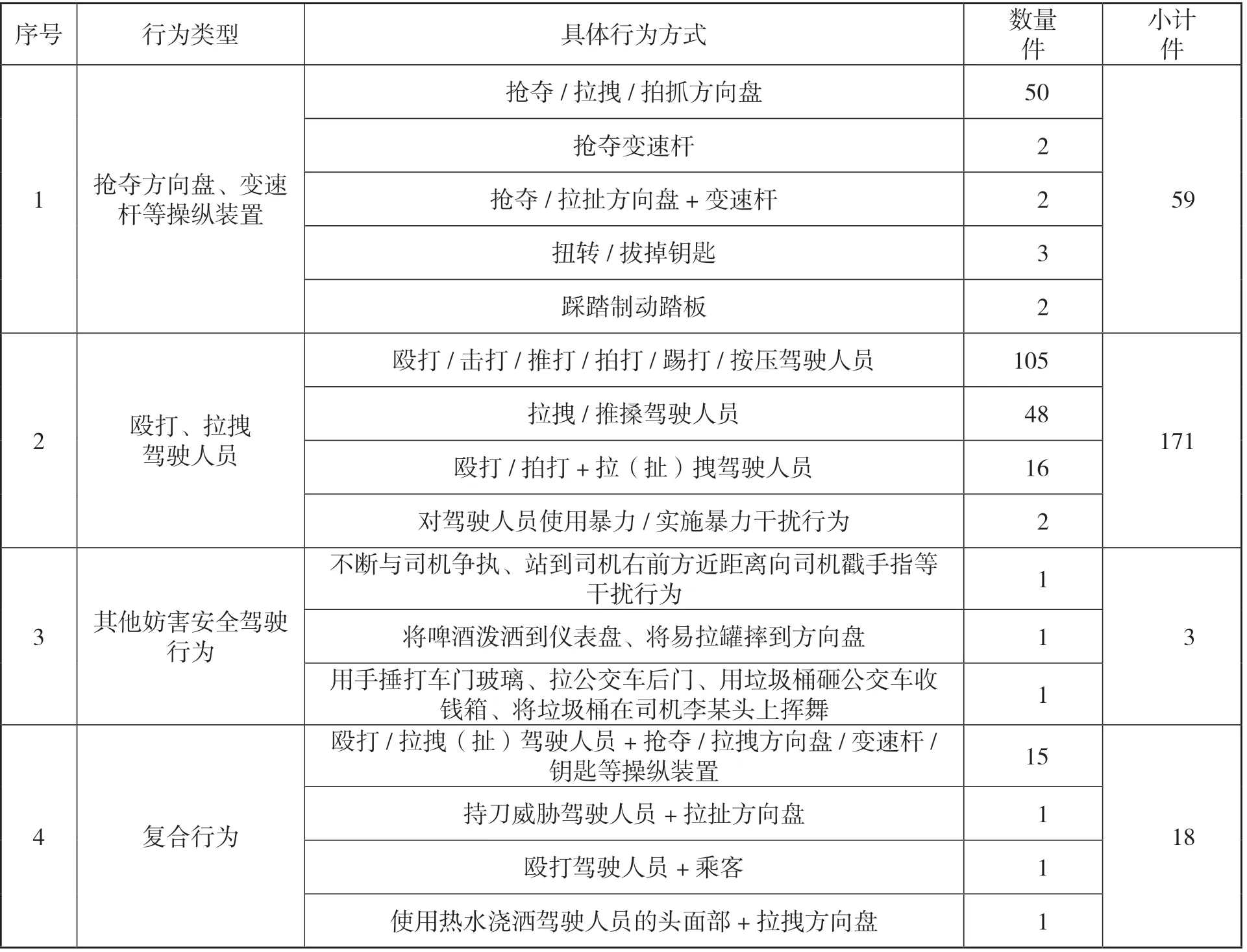

根据“两高一部”《指导意见》,妨害安全驾驶犯罪的行为方式主要有两大类7 种。第一类是以乘客为犯罪主体的行为,包括6 种具体方式:一是乘客抢夺方向盘、变速杆等操纵装置;二是乘客殴打、拉拽驾驶人员;三是乘客实施的其他妨害安全驾驶行为;四是乘客随意殴打其他乘客;五是乘客追逐、辱骂他人;六是乘客起哄闹事。第二类是以驾驶人员为犯罪主体的行为,即驾驶人员与乘客发生纷争后违规操作或者擅离职守,与乘客厮打、互殴。251 个妨害安全驾驶司法判例中,有5例存在乘客与驾驶人员的“互殴”行为,其中:有4 例对乘客实施妨害安全驾驶行为定罪的同时还对驾驶人员遭受殴打后与乘客厮打或对乘客予以还击的行为,也认定为以危险方法危害公共安全罪①甘肃省兰州市七里河区人民法院(2020)甘0103 刑初558 号刑事判决书;吉林省长春汽车经济技术开发区人民法院(2020)吉0192刑初18 号刑事判决书;辽宁省鞍山市铁西区人民法院(2019)辽0303 刑初356 号刑事判决书;安徽省芜湖市镜湖区人民法院(2015)镜刑初字第00365 号刑事判决书。;1 例对于驾驶人员的行为未予评价②江西省永丰县人民法院(2019)赣0825 刑初223 号刑事判决书。;其余246 例犯罪主体均为单一乘客主体(有3 例系共同犯罪,但身份均为乘客)。从裁判文书“本院认为”部分对妨害安全驾驶行为的归纳用语来看,妨害安全驾驶行为的具体表述共有50 余种。进一步归类整合后得出,抢夺方向盘、变速杆等操纵装置59 件,殴打、拉拽驾驶人员171 件,其他妨害安全驾驶行为3 件,同时实施殴打、拉拽驾驶人员和抢夺方向盘、变速杆等操控装置等复合行为18 件。这说明,妨害安全驾驶犯罪行为以抢夺方向盘、变速杆等操纵装置和殴打、拉拽驾驶人员两类为主,二者占比达91.63%。详见图1、表1。

表1 妨害安全驾驶犯罪具体行为方式类型

图1 妨害安全驾驶犯罪行为类型占比

3.公共交通工具类型以公交车和客运车为主

根据“两高一部”《指导意见》,公共交通工具是指公共汽车、公路客运车,大、中型出租车等车辆。司法判例显示的车辆种类基本符合这一规定,但也存在个别例外。251 个案例中,所涉公共交通工具的种类有公交车、客运车和出租车三种,分别为202 件、46 件和3 件,占比分别为80.48%、18.33%和1.20%。可见,妨害安全驾驶犯罪中公共交通工具类型主要集中于公交车和客运车两种,两者占比超过98%。其中,客运车又可进一步细分为客运(班)车、大(型)客车、长途客(运)车/大巴、客运中巴车、旅游大巴/客车等5 种,分别有25 件、11 件、5 件、3 件、2 件。出租车又可进一步分为通常意义上的出租车和滴滴出行专车两种,分别有2 件和1 件。值得注意的是,3 件案例所涉出租车均为小型出租车,①河北省保定市莲池区人民法院(2019)冀0606 刑初604 号刑事判决书;辽宁省鞍山市铁西区人民法院(2019)辽0303 刑初356 号刑事判决书;四川省成都市青羊区人民法院(2019)川0105 刑初1288 号刑事判决书。而并非“两高一部”《指导意见》所指的中、大型出租车。由此看来,司法实践对公共交通工具作了扩大化解释。与公共交通工具类型相对应,行驶道路也以城市道路为主。251个案件中,行驶道路为城市道路的有239 件,高速路和省道10 件,乡村公路和厂区内道路等其他道路2 件。详见图2。

图2 公共交通工具和行驶道路类型分别占比情况“占比/ %”

4.量刑上存在“宽中带严”的现象

251 个案例共涉及261 名被告人。从量刑上看,最低为有期徒刑6 个月,最高为有期徒刑11年。261 名被告人中,判处缓刑83 人,判处实刑178 人,缓刑率和实刑率分别为31.8%和68.2%。判处实刑的178 人中,因自首或立功(1 人)获得减轻处罚暨宣告刑在3年以下(不含3年)的有68 人,占比38.20%;未获减轻处罚暨宣告刑在3年以上(含3年)的有110 人,占比61.80%,其中宣告刑为3年有期徒刑的68 人,占3年以上(含3年)被告人的61.82%。可以看出,有1/3 的被告人被判处缓刑、判处实刑被告人中有接近四成获得减轻处罚、判处3年以上(含3年)有期徒刑被告人中宣告刑为最低起刑点3年的达六成,结合考虑以危险方法危害公共安全罪的重罪特质,司法判例显示的量刑实践似乎呈现出该类犯罪的刑罚轻缓化特征。但是,透过这一表象,如果考虑到该类犯罪客观行为的具体样态以及危害后果情况(将在下文详细分析),接近七成的实刑判决率以及判处实刑被告人中宣告刑在3年以上(含3年)的达到六成以上,则可看出该类犯罪实质上的“重刑化”。尤其是,261 名被告人中,具有自首或立功等法定可以减轻处罚情节的136 人,但实际上只有68 人(50%)获得了减轻处罚的待遇,这也说明司法实践对于该类犯罪依然秉持了从严惩处的立场。

(二)妨害安全驾驶犯罪以往司法实践中存在的问题

“两高一部”《指导意见》对于妨害安全驾驶行为按以危险方法危害公共安全罪论处仅作了宏观指引。在司法实践中,妨害安全驾驶行为种类繁多,行为实施的动机、起因、具体手段、时空条件等均存在较大差异,由此也决定了各行为危害程度的不同。但是,对于这些形态各异、社会危害性迥异的妨害安全驾驶行为,司法机关并未作出类型化区分,也没有具体判断该行为的具体危险,对于所有类型和不同程度的妨害安全驾驶行为,均按以危险方法危害公共安全罪论处。笔者收集的司法判例中,以危险方法危害公共安全罪的适用率达到了99.6%,仅有1 例被认定为寻衅滋事罪。这就意味着在没有自首或立功等法定可以减轻处罚的情节时,必须在3年以上10年以下有期徒刑幅度内量刑,无论是从刑法评价的精确性而言,还是从罪刑相适应原则来说,都存在值得反思的地方。通过对251 个司法判例的深度梳理,可以发现妨害安全驾驶犯罪司法实务中最为突出的问题是类型化不足导致犯罪定型化的缺失,即什么样的妨害安全驾驶行为能够被认定为以危险方法危害公共安全罪并没有标准,而造成这一问题的原因或者说导致这一问题出现的路径主要有以下两个方面。

1.对妨害安全驾驶行为中“妨害行为”的泛化解释

“两高一部”《指导意见》对妨害行为作了规范划分,但是,生活意义上的妨害行为并不会自动实现向“规范事实”的转变,能否以及如何将现实中具体的妨害行为归为妨害安全驾驶犯罪中的妨害行为,则依赖于司法机关的理解和解释。笔者搜集的251 个司法判例中,从主观动机来看,因酒后或无故滋事型妨害安全驾驶行为的仅有5 件,因心生厌世情绪或泄愤报复社会的2 件,①山东省济南市市中区人民法院(2019)鲁0103 刑初287 号刑事判决书;宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院(2019)宁0104 刑初1008 号刑事判决书。其余244 件均是因下车站点/停靠、投币/买票、抽烟/口罩/个人不文明行为等琐事引发,占比达97.21%。从妨害安全驾驶的具体行为方式来看,虽然抢夺方向盘、变速杆等操纵装置和殴打、拉拽驾驶人员两类行为占比九成以上,但这是裁判文书“本院认为”中的表述,实际上是司法机关根据“两高一部”《指导意见》规定的维度并经过“修辞”后的归纳,并未如实反映妨害安全驾驶行为的真正样态。笔者在逐一分析251 份裁判文书后发现,妨害安全驾驶行为多数表现为朝司机打了一拳(掌),拍/推/踢了一下,拉拽司机胳膊/衣服,拉(抓)了方向盘一把(下),脚踩刹车,拔掉/扭转钥匙等形式,同时实施针对司机和针对操纵装置的复合型妨害行为仅有18 例,仅实施针对司机或针对方向盘等操纵装置的单一行为有233 件(占比92.83%),这说明妨害安全驾驶的具体行为均较为“轻微”。根据行政处罚和刑事处罚的递进式衔接以及刑法保障法的法理,对于很多情节显著轻微的妨害行为,完全可以依照《中华人民共和国治安管理处罚法》予以行政处罚。②《中华人民共和国治安管理处罚法》(2012年修正)第23 条规定:“有下列行为之一的,处警告或者二百元以下罚款;情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:……(三)扰乱公共汽车、电车、火车、船舶、航空器或者其他公共交通工具上的秩序的;……”实际上,多个判例显示,有的犯罪嫌疑人在被公安机关刑事拘留之前,就因同样的行为被公安机关处以行政处罚。③安徽省临泉县人民法院(2019)皖1221 刑初163 号刑事判决书;黑龙江省哈尔滨市道外区人民法院(2019)黑0104 刑初394 号刑事判决书;山东省嘉祥县人民法院(2019)鲁0829 刑初170 号刑事判决书;等等。在刘某某以危险方法危害公共安全案中,辩护人也提出被告人的行为是一种危害公共安全的一般违法行为,没有达到犯罪的程度,给予必要的行政处罚即可的意见。④浙江省青田县人民法院(2019)浙1121 刑初97 号刑事判决书。在许某某和朱某某以危险方法危害公共安全案中,辩护人则提出被告人轻微拉了一把(下)方向盘、持续时间非常短、车辆行驶并未受到影响、没有造成任何后果、犯罪情节轻微等意见,但是司法机关认为被告人虽然只是短暂地触碰了驾驶员的方向盘,未造成严重的后果,但其所实施的行为具有严重的社会危害性。⑤辽宁省大连市甘井子区人民法院(2019)辽0211刑初478 号刑事判决书;湖北省公安县人民法院(2019)鄂1022 刑初394 号刑事判决书。

可以看出,将大量妨害安全驾驶的“生活事实”不加甄别和过滤,直接等同于妨害安全驾驶犯罪的“规范事实”,这是司法机关对妨害安全驾驶犯罪中“妨害行为”泛化解释的基本思路。这无疑会导致大量可能的一般违法行为不当升格为犯罪行为,极大地模糊和虚化行政违法与刑事违法的界限,最终导致处罚上的不合理。

2.对“危害公共安全”司法认定的恣意扩张

根据理论通说,以危险方法危害公共安全罪是具体危险犯,需要根据犯罪行为的客观实际具体判断该行为是否与放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质具有同质性的危险,这可以说是妨害安全驾驶行为可否被认定为“危害公共安全”进而构成以危险方法危害公共安全罪的基本标准。但是司法实践对于“危害公共安全”的认定呈现出恣意扩张的态势。

从妨害行为产生的危害后果来看,多数没有产生具体后果,也难以判断产生了具体危险。笔者以261 名被告人的维度,对妨害安全驾驶行为的危害后果作了类型化梳理,将危害程度区分为7 种类型:一是受到妨害行为后车辆继续行驶,这种情形可能会发生晃动或行驶路线偏离,但车辆并未受到实质性影响,仍处于驾驶人员的掌控之中;二是受到妨害行为后驾驶人员停车,包括驾驶人员主动靠边停车、被迫紧急刹车停车等,但未造成有形后果;三是受到妨害行为后车辆继续行驶,但是妨害行为(殴打或摔砸车辆物品)导致驾驶人员轻微伤或车辆轻微损失(如挡风玻璃被砸碎);四是受到妨害行为后驾驶人员停车,但妨害行为或紧急停车行为导致司机或乘客受伤(轻伤以下);五是受到妨害行为后车辆失控与道路路沿/隔离带等发生碰擦,造成一定车损、物损或人身伤害(轻伤以下);六是受到妨害行为后车辆失控与停靠在路边或者行驶中的其他车辆发生碰擦或刮擦,导致车辆损失和人身伤害(轻伤以下);七是受到妨害行为后车辆失控撞到路人致人重伤或者死亡。其中,第一种、第二种共191 人,第三种、第四种共21 人,第五种、第六种共47 人,第七种2 人(1 件)。在第五种、第六种、第七种情形下,妨害行为导致了车辆的失控,在行驶过程中极易引发交通事故,分别按照我国《刑法》第114 条和第115 条论处并无疑义,但是将第一种、第二种、第三种、第四种情形均视为以危险方法危害公共安全罪中的实行行为并给予相同的刑法评价,显然不具合理性。特别是在第一种和第二种情形中,无论是受到妨害行为后继续行驶,还是受到妨害行为后紧急停车,都说明公共交通工具仍然处于驾驶人员的掌控之中,其对于公共安全的“危害”仅停留于抽象层面。

在司法实践中,就有多个案件辩护人对被告人的行为是否“危害公共安全”进而构成以危险方法危害公共安全罪提出异议。有的认为案发时公交车内只有被告人父女和司机三人,车外附近也无其他行人,不存在危及不特定人的生命安全,①湖南省桂阳县人民法院(2019)湘1021 刑初396 号刑事判决书。有的认为案发时案涉公交车行驶在乡间道路且速度较慢,没有乘客受伤,未造成很大社会危害,②河南省新密市人民法院(2019)豫0183 刑初255 号刑事判决书。有的认为被告人出手击打的同时,车辆刚起动,车速比较缓慢,并马上就停下来,不可能发生危险性,③云南省楚雄市人民法院(2019)云2301 刑初422 号刑事判决书。有的则认为被告人乘坐的通勤车不属于公共交通工具,案发地点在厂区道路,不属于公共场所,没有危害公共安全,①四川省攀枝花市东区人民法院(2020)川0402 刑初105 号刑事判决书。但上述辩护意见均被法院否定,在裁判文书的判决理由中,司法机关也并未进行有针对性的说理回应。应该承认,在公共交通工具行驶过程中,任何针对驾驶人员和操纵装置实施的妨害行为都具有某种程度的危险性。“某些行为一旦实施,公众会直观地感受到行为的危险性,从而基于对‘体感治安’的渴求发出重罚呼吁,司法上有时候也不得不回应这种民众的关切。”②周光权:《刑事立法进展与司法展望——〈刑法修正案(十一)〉总置评》,《法学》2021年第1 期。但是,并非任何具有危险性的妨害安全驾驶行为都“危害公共安全”,通过将抽象危险解释为具体危险,将可能危害公共安全解释为已然危害公共安全,并在此基础上用以危险方法危害公共安全罪这一重罪对所有妨害安全驾驶行为予以回应,显然是一种刑罚过剩的表现。

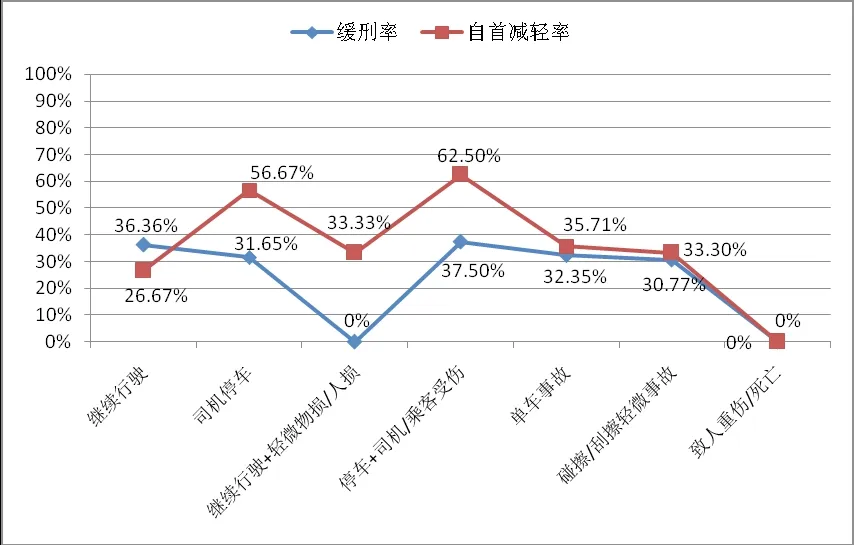

值得注意的是,上述七种类型的危害程度由轻到重呈递增趋势,根据罪刑相适应原理,判处缓刑率、自首减轻处罚率应该呈现相应的递减趋势。但是,从缓刑率来看,第四种情形高于前三种情形,第五种情形高于第二种、第三种情形,第六种情形与第二种情形基本持平;从自首减轻率来看,第四种情形明显高于前三种情形,第五种情形高于第一种、第三种情形,第六种情形高于第一种情形,与第三种情形基本持平。由此呈现出从宽处罚情况与危害程度的弱相关性(详见表2、图3)。这或许说明,我国司法机关已经意识到将所有妨害安全驾驶行为都解释为妨害安全驾驶犯罪中的“妨害行为”以及将该类“妨害行为”所产生的危险性均认定为“危害公共安全”进而几乎一律适用以危险方法危害公共安全罪存在不合理性,并通过司法演绎的方式在量刑层面作出了某种自我纠偏,这一试图缓解轻罪行为与重罪适用之间紧张关系的“努力”值得肯定,但并未从根本上有效解决定型化缺失问题。

图3 递增型危害后果下从宽处罚率的变化趋势

表2 妨害安全驾驶犯罪危害后果与量刑结果对应表

二、妨害安全驾驶罪最新刑法修正条款的分析

在《刑法修正案(十一)》新增妨害安全驾驶罪后,如何准确理解新增条款与“两高一部”《指导意见》相关条文的关系,如何从司法实证的角度寻找最新刑法修正条款的法理依据,是亟须予以关注的问题,也是当前学界较为容易忽略的研究向度。

(一)对“两高一部”《指导意见》否定的质疑

应当看到,新增的妨害安全驾驶罪与“两高一部”《指导意见》规定的妨害安全驾驶犯罪在行为方式上存在部分重合。有观点①参见周光权:《刑事立法进展与司法展望——〈刑法修正案(十一)〉总置评》,《法学》2021年第1 期。认为,“两高一部”《指导意见》规定将抢控驾驶操纵装置等妨害安全驾驶行为规定按照以危险方法危害公共安全罪论处这一定罪模式存在不当之处,而这也是《刑法修正案(十一)》新增妨害安全驾驶罪的立法理由之一。有学者②张明楷:《〈刑法修正案(十一)〉对司法解释的否认及其问题解决》,《法学》2021年第2 期。认为,《刑法修正案(十一)》增设妨害安全驾驶罪,是先由司法机关进行司法上的犯罪化(先由司法解释规定为犯罪),再由立法机关进行立法上的犯罪化(由刑事立法增设为新罪)的典型实例。“表面上看,司法解释先进行司法上的犯罪化,再由刑事立法对司法解释的犯罪化规定予以肯定,似乎合情合理。然而,由于《刑法修正案(十一)》对司法解释规定以犯罪论处的行为另行设立新罪,故实际上否定了司法解释的规定。”该学者③同注②。进一步指出:“不管《刑法修正案(十一)》是确认了司法解释的规定内容,还是否认了司法解释的规定内容,抑或修改了司法解释的规定内容(部分确认与部分否认),都应当认为《刑法修正案(十一)》就司法解释规定的行为另设新罪的做法,间接乃至直接表明相应的司法解释是类推解释。”笔者不赞同上述学者关于《刑法修正案(十一)》新增妨害安全驾驶罪是对“两高一部”《指导意见》否定的观点。

首先,“两高一部”《指导意见》关于实施妨害安全驾驶行为,危害公共安全,按以危险方法危害公共安全罪论处的规定并非类推解释。实践中确实存在某些妨害安全驾驶行为应当按以危险方法危害公共安全罪论处的情形。比如,2018年曾引起广泛关注的重庆万州公交车坠江案,乘客刘某和驾驶员冉某之间的互殴行为,造成车辆失控,致使车辆与对向正常行驶的小轿车撞击后坠江,造成重大人员伤亡,该案虽案发于“两高一部”《指导意见》颁行之前,也涉嫌犯以危险方法危害公共安全罪。①参见周松:《重庆万州公交车坠江原因公布:乘客与司机激烈争执互殴致车辆失控》,《重庆日报》2018年11月3日。又如,在赵某某以危险方法危害公共安全案中,被告人赵某某因心生厌世情绪,在长途客车沿高速公路行驶过程中(载客38 人),使用热水浇洒驾驶人员的头面部,并强行拉拽方向盘,意欲使该车冲过中间隔离带与对向车道驶来的车辆相撞,致使行驶途中的长途客车方向失控并发生交通事故,②山东省济南市市中区人民法院(2019)鲁0103 刑初287 号刑事判决书。对此,显然应当按以危险方法危害公共安全罪论处。上述无论是殴打驾驶人员(驾驶人员与乘客互殴)行为,还是使用热水浇洒驾驶人员的头面部并强行拉拽方向盘等妨害安全驾驶行为,由于已经危害到公共安全,因此按照以危险方法危害公共安全罪定罪量刑并无疑义,也并非类推解释。

其次,《刑法修正案(十一)》对“两高一部”《指导意见》的否定是表象,而根本上是对司法机关在理解与适用“两高一部”《指导意见》具体条文时呈现出来的司法恣意的否定。根据“两高一部”《指导意见》规定,乘客在公共交通工具行驶过程中实施的妨害安全驾驶行为,只有同时满足“危害公共安全”的条件,才能按照以危险方法危害公共安全罪论处。即:实施妨害安全驾驶行为+危害公共安全=以危险方法危害公共安全罪,而并非实施妨害安全驾驶行为=危害公共安全=以危险方法危害公共安全罪。“两高一部”《指导意见》第2 部分明确规定:“对于妨害安全驾驶行为构成犯罪的,严格依法追究刑事责任;尚不构成犯罪但构成违反治安管理行为的,依法给予治安管理处罚。”这也充分体现了要准确区分一般违法行为与犯罪行为的政策精神。最高司法机关在解读“两高一部”《指导意见》时也明确指出:“如果妨害驾驶的行为确属显著轻微、不影响安全驾驶,也不足以危害公共安全的,可不予定罪。”③赵俊甫:《〈关于依法惩治妨害公共交通工具安全驾驶违法犯罪行为的指导意见〉的理解与适用》,《人民司法》2019年第7 期。通过对上述司法判例的梳理分析可以发现,司法机关错误地将“两高一部”《指导意见》的规定理解为实施妨害安全驾驶行为=危害公共安全=以危险方法危害公共安全罪,由此导致对于所有妨害安全驾驶的行为(包括大量并未危害公共安全的妨害安全驾驶行为)均选择适用以危险方法危害公共安全罪。在裁判理由中,不少司法机关使用了“足以对公共安全造成危害”④吉林省松原市中级人民法院(2020)吉07 刑终178 号刑事判决书。、“足以危害公共安全”⑤江苏省兴化市人民法院(2020)苏1281 刑初64 号刑事判决书;四川省成都高新技术产业开发区人民法院(2019)川0191 刑初854号刑事判决书。、“其行为威胁到不特定多数人的人身和公私财产安全”①湖南省长沙市望城区人民法院(2019)湘0112 刑初132 号刑事判决书;湖南省长沙市望城区人民法院(2020)湘0112 刑初90 号刑事判决书。、“使不特定多数人员的生命安全受到威胁”②黑龙江省哈尔滨市道外区人民法院(2020)黑0104 刑初160 号刑事判决书。、“其行为足以使过往不特定行人的生命健康、不特定车辆的安全处于危险状态”③辽宁省沈阳市和平区人民法院(2019)辽0102 刑初617 号刑事判决书。、“危及众多人身和财产安全”④湖北省阳新县人民法院(2019)鄂0222 刑初126 号刑事判决书。、“危及公共安全”⑤辽宁省大连市甘井子区人民法院(2020)辽0211 刑初258号刑事判决书;湖南省石门县人民法院(2020)湘0726 刑初206 号刑事判决书。、“足以危及不特定多数人(人员)的生命、健康和(或者)重大公私财产安全”⑥河南省新密市人民法院(2019)豫0183 刑初255 号刑事判决书;吉林省长春市双阳区人民法院(2020)吉0112 刑初80 号刑事判决书。、“足以危及不特定多数人的生命安全”⑦湖北省十堰市张湾区人民法院(2020)鄂0303 刑初199 号刑事判决书。、“足以导致公共汽车发生倾覆的危险”⑧广西壮族自治区巴马瑶族自治县人民法院(2013)巴刑初字第184 号刑事判决书。、“使得行驶中的公交车处于高度危险且足以危及公共安全的状态”⑨安徽省芜湖市镜湖区人民法院(2015)镜刑初字第00365 号刑事判决书。等表述。显然,这是司法机关在具体理解与适用司法政策性文件条文时出现的偏差,将司法机关这种理解与适用层面的偏差,纳入司法解释本身之“过”,并不合理。

再次,即便在现有《刑法修正案(十一)》的立法架构下,也仍然存在继续适用“两高一部”《指导意见》规定的空间。根据修正后的《刑法》第133 条之二第3 款规定:“有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。”尽管有学者⑩孙万怀:《刑法修正的道德诉求》,《东方法学》2021年第1 期。对此提出批评,认为这一竞合行为处罚的注意性规定“从形式上来看,这似乎有利于法律适用的进一步明晰,但实际上是立法者不自信的体现和立法不协调后的硬性处理结果”,但笔者认为,这符合轻罪、重罪的递进式评价原理,正是一种立法协调的体现。根据这一条款,实施《刑法》第133 条之二第1 款或第2 款行为的,完全可能同时构成其他犯罪,依照处罚较重的规定定罪处罚,这里的“其他犯罪”,当然包括了以危险方法危害公共安全罪。究竟是适用《刑法》第133 条之二妨害安全驾驶罪还是适用《刑法》第114条或第115条以危险方法危害公共安全罪,关键在于判定该妨害安全驾驶的行为是否“危害公共安全”。未达到“危害公共安全”程度的妨害安全驾驶行为,适用《刑法》第133 条之二达到“危害公共安全”程度的妨害安全驾驶行为,则应根据“两高一部”《指导意见》,选择适用《刑法》第114 条或第115 条。从这个角度来说,《刑法修正案(十一)》并未否定“两高一部”《指导意见》及其内容,其真正否定的是司法机关在理解与适用“两高一部”《指导意见》时的泛化立场和恣意做法。据此而言,《刑法修正案(十一)》新增的妨害安全驾驶罪条款与“两高一部”《指导意见》是一种互补的关系,二者共同形成了规制妨害安全驾驶犯罪行为的刑事法网。

(二)从立法层面实现了该类犯罪的定型化、类型化

尽管“两高一部”《指导意见》的规定并无明显“硬伤”,但是未能以是否“危害公共安全”为标准对罪名适用作出类型化的指引(比如,对尚未危害公共安全和危害公共安全两种类型的妨害安全驾驶行为作出区分,并分别就适用的罪名予以指引),在司法机关“机械执法”思维的合力下,导致了以危险方法危害公共安全罪的大量误用和滥用。显然,寄希望于司法机关通过自我纠正的方法改变这一状况不太现实。在这种情况下,立法机关将其认为应当作为轻罪处理的部分妨害安全驾驶行为抽离出来予以单独规定,新增妨害安全驾驶罪,通过立法层面实现该类犯罪的定型化,对于司法实践的理性回归无疑具有重要的“倒逼”作用。正如有学者①周光权:《论通过增设轻罪实现妥当的处罚——积极刑法立法观的再阐释》,《比较法研究》2020年第6 期。指出的:“这一规定,能够有效化解司法恣意扩大以危险方法危害公共安全罪适用空间所带来的罪刑法定的危机。”

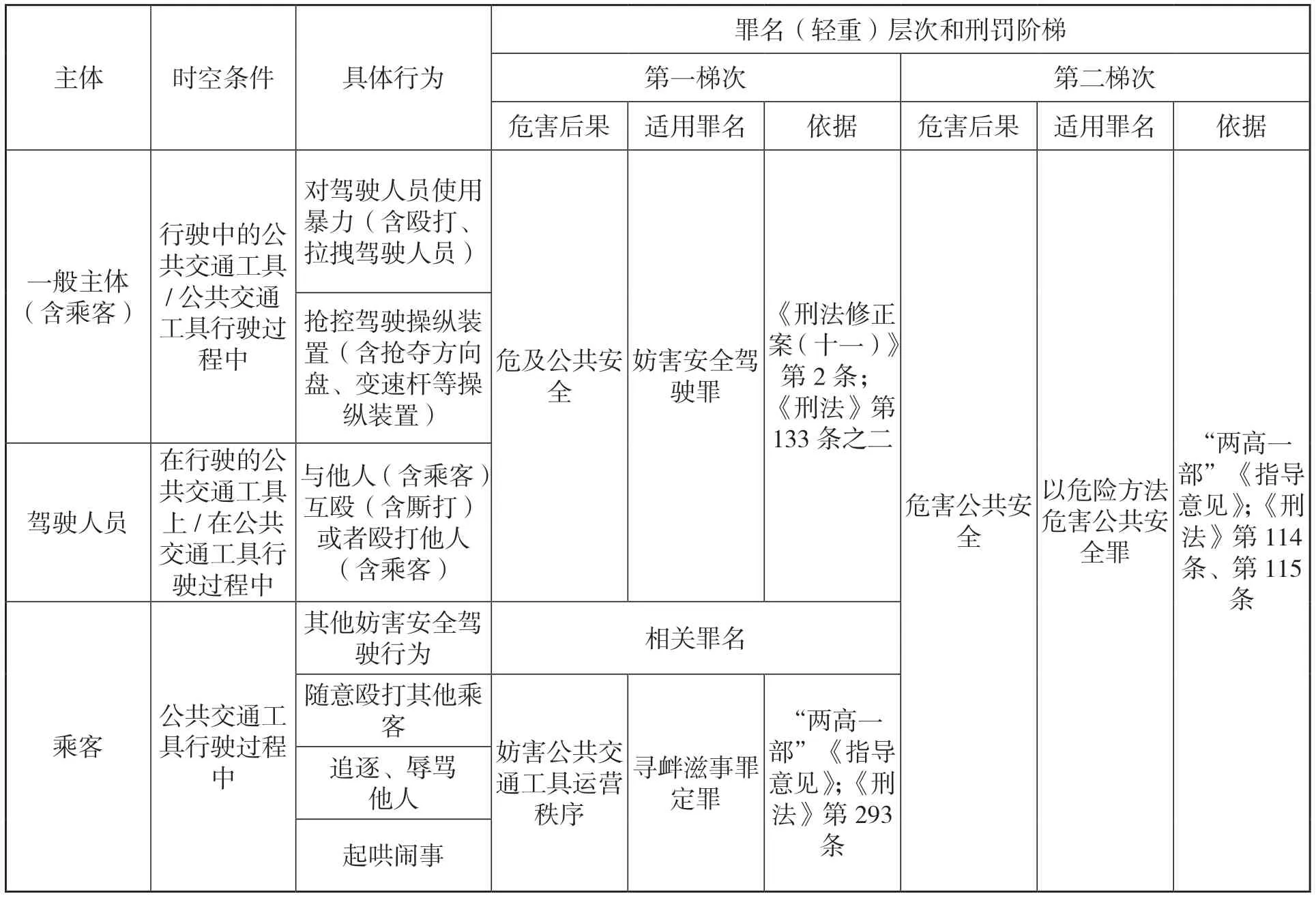

与“两高一部”《指导意见》规定的妨害安全驾驶犯罪行为方式相比,新增妨害安全驾驶罪的行为方式存在重大变化。从宏观上看,《刑法修正案(十一)》从“两高一部”《指导意见》确定的妨害安全驾驶犯罪行为两大类7 种具体方式中抽取出其中3 种,作为妨害安全驾驶罪的客观行为方式:一是对行驶中的公共交通工具的驾驶人员使用暴力;二是抢控行驶中的公共交通工具的驾驶操纵装置;三是驾驶人员在行驶的公共交通工具上擅离职守,与他人互殴或者殴打他人。从微观上看,抽取出来的3 种行为方式保留了“公共交通工具”“驾驶人员”等要素,但并非完全照搬“两高一部”《指导意见》的表述,而是作了重新表述。具体修改表现在:一是将公共交通工具的行驶状态由“行驶过程中”改为“行驶中”;二是将“乘客殴打、拉拽驾驶人员”改为“对驾驶人员使用暴力”;三是将“乘客抢夺方向盘、变速杆等操纵装置”改为“抢控驾驶操纵装置”;四是将驾驶人员构罪条件由“与乘客发生纷争后违规操作或者擅离职守,与乘客厮打、互殴”改为“擅离职守,与他人互殴或者殴打他人”。上述具体修改,有的属于技术层面的精炼(如将“行驶过程中”改为“行驶中”,将“方向盘、变速杆等操纵装置”改为“操纵装置”,将“厮打、互殴”改为“互殴或者殴打”),不会带来理解与适用上的变化,而有的修改则属于实质层面的重大调整(如将“殴打、拉拽”改为“使用暴力”,将“抢夺”改为“抢控”,去掉“乘客”的身份限制),会带来理解与适用上的变化。在此基础上,《刑法修正案(十一)》将妨害安全驾驶罪3 种行为方式的罪量要素明确为“危及公共安全”,由此从刑事立法层面完成了应当作为轻罪处理的妨害安全驾驶犯罪行为的定型化。根据前文的分析结论,这一定型化并未否定“两高一部”《指导意见》及其内容,除了能够有效地纠正司法实践的泛化立场和恣意做法,更深层次的功能在于与“两高一部”《指导意见》共同构成了惩治妨害安全驾驶犯罪的罪名(轻重)层次和刑罚阶梯:对于危及公共安全的3 种典型的妨害安全驾驶行为,以妨害安全驾驶罪论处;对于危害公共安全的妨害安全驾驶行为,可依照“两高一部”《指导意见》的指引定罪量刑。详见表3。

表3 妨害安全驾驶犯罪罪名(轻重)层次和刑罚阶梯

(三)及时回应了司法实践中的部分争议

如前文所述,对妨害安全驾驶行为中“妨害行为”的泛化解释,是以危险方法危害公共安全罪扩张适用的基本路径之一。其中,将非典型的妨害行为认定为“两高一部”《指导意见》规定的妨害安全驾驶犯罪行为尤其值得关注。基于司法实证视角,可以发现《刑法修正案(十一)》关于妨害安全驾驶罪行为类型的立法描述特别是对“两高一部”《指导意见》已有用语的实质性修改,及时回应和澄清了司法实践中的争议,有利于适法统一的实现。

第一,“两高一部”《指导意见》第1 条第(一)项明确的犯罪主体是“乘客”,而《刑法修正案(十一)》新增的妨害安全驾驶罪则并未作出该种限制,这说明非乘客身份的人员也可以构成该罪。如在刘某某以危险方法危害公共安全案中,刘某某母亲带着孙子、孙女乘坐公交车时因买票问题与司机发生争执后告知刘某某要去与司机理论,刘某某遂在某路段拦住公交车,待公交车司机梁某某停车并打开前车门,刘某某冲上公交车抓住梁某某衣服前襟使劲往车前方向拖,梁某某被刘某某拖离了驾驶位置,其右脚离开刹车位置,该公交车因此失控向前滑行,后刘某某被其他乘客拉开。辩护人认为,被告人上车的目的是与公交司机理论而非乘车,公交车司机当时也未关闭车门,其与公交公司之间没有形成运输合同关系,被告人不是车上乘客。法院则认为,这里的“乘客”应是相对于“司机”“售票员”等工作人员而言的。在正在行驶过程中的公共交通工具内,“司机”“售票员”等工作人员以外的其他人员属于刑法意义上的“乘客”,而不论其上车的目的是什么,上车的时间有多久,以及是否购买车票等,被告人刘某某上车后即成了该车的乘客。①湖南省娄底市中级人民法院(2019)湘13 刑终405 号刑事判决书。显然,将本案中的刘某某解释为乘客显得牵强,这也是“两高一部”《指导意见》在制定之时尚未预料到的问题。又如在唐某某以危险方法危害公共安全案中,唐某某驾驶小轿车拦截公交车后,为阻止公交车司机驶离现场,强行趴在正在行驶的该公交车驾驶员一侧车窗处并抢夺方向盘,迫使公交车靠边停车。辩护人认为,按照刑法禁止类推的原则,被告人唐某某不属于乘客,不应适用“两高一部”《指导意见》中对乘客的相关规定,故唐某某的行为不构成以危险方法危害公共安全罪。对此法院不予认可。②青海省民和回族土族自治县人民法院(2019)青0222 刑初74 号刑事判决书。关于本案中唐某某是否属于乘客也存在较大争议,而《刑法修正案(十一)》取消了犯罪主体“乘客”的限定,可以说很好地回应了司法实践中的争议。

第二,“两高一部”《指导意见》明确针对方向盘、变速杆等操纵装置的妨害行为是“抢夺”,抢夺有暴力强取、争夺或公然夺取之意,但是司法实践中有些针对方向盘等操纵装置的妨害行为,难以被解释为“抢夺”。如在许某某以危险方法危害公共安全案中,许某某因错过站点要求司机王某停车被拒,与王某发生争执并将公交车方向盘把住(按住)了一下,后司机停车报警。法院认为,“被告人许某某在公共交通工具行驶过程中抢夺方向盘,危害公共安全,其行为已构成以危险方法危害公共安全罪”。③辽宁省大连市甘井子区人民法院(2019)辽0211 刑初478 号刑事判决书;类似案件还可参见广东省中山市第二人民法院(2020)粤2072 刑初2246 号刑事判决书。实际上,本案中被告人把住方向盘的行为是试图通过短暂的控制达到逼迫司机停车的目的,方向盘始终处于司机的牢牢掌控之中,对于被告人的该种行为认定为“抢夺”行为,存在较大疑义。又如,在韦某某以危险方法危害公共安全案中,韦某某因发现坐错车而要求下车被拒,先后实施了抢夺方向盘和乱按驾驶台按键的行为,被司法机关认定为“抢夺方向盘等操纵装置”,显然,将乱按驾驶台按键的行为评价为“抢夺”操纵装置不够准确。实践中还存在多个将拉拽、拉扯、推甩方向盘的行为认定“抢夺”方向盘的案例。④湖南省隆回县人民法院(2019)湘0524 刑初125 号刑事判决书;安徽省宿州市埇桥区人民法院(2020)皖1302 刑初1094 号刑事判决书;浙江省绍兴市越城区人民法院(2020)浙0602 刑初181 号刑事判决书;四川省泸县人民法院(2019)川0521 刑初89 号刑事判决书;黑龙江省兰西县人民法院(2020)黑1222 刑初76 号刑事判决书。此外,根据前文梳理统计,有多个案例涉及扭转/拔掉钥匙、踩踏制动踏板等行为,考虑到钥匙和制动踏板均属于操纵装置,将该类行为一并纳入针对操纵装置的妨害行为更为妥当,但是由于扭转/拔掉和踩踏行为无法归为“抢夺”,因此无法认定为“抢夺方向盘、变速杆等操纵装置”行为,而退而求其次认定为“其他妨害安全驾驶行为”这一兜底类型,影响了刑法评价的准确性。《刑法修正案(十一)》将针对操控装置的妨害行为由“抢夺”改为“抢控”,为一揽子解决上述争议问题提供了契机。

第三,“两高一部”《指导意见》明确针对驾驶人员的妨害行为是“殴打、拉拽”,但是在司法实践中出现了不少非典型的“殴打、拉拽”行为。如在唐某某以危险方法危害公共安全案中,因经过站点未停车要求立即停车被拒后,唐某某用右手拍打了正在驾驶公交车的驾驶员章某头部一下,章某随即停车报警,法院认定为“殴打驾驶人员”。⑤浙江省兰溪市人民法院(2019)浙0781 刑初466 号刑事判决书。又如,在程某以危险方法危害公共安全案中,程某因错过下车站点要求下车被拒后对正在驾驶公交车的陈某面部进行抓、挠,该行为被法院认定为“殴打驾驶人员”。①内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区人民法院(2020)内0702 刑初31 号刑事判决书。还有的案例中将推搡行为认定为“拉拽驾驶人员”②广东省深圳市龙岗区人民法院(2019)粤0307 刑初3022 号刑事判决书。。在个别案件中,针对行为人实施的轻微推打行为,甚至使用了“对驾驶人员使用暴力”“对驾驶人员实施暴力干扰行为”等极具模糊性、周延性的表述。③辽宁省大连市甘井子区人民法院(2020)辽0211 刑初258 号刑事判决书;福建省沙县人民法院(2020)闽0427 刑初68 号刑事判决书;湖南省石门县人民法院(2020)湘0726 刑初206 号刑事判决书。综合考虑在上述案例中司机均主动停车以及未发生任何后果等情形,可推知无论是推打、拍打行为,还是抓、挠行为,都不符合“殴打、拉拽”行为的规范含义,将这些行为牵强解释为“两高一部”《指导意见》中的“殴打、拉拽”行为,难以获得法理依据。《刑法修正案(十一)》将“殴打、拉拽”改为“使用暴力”,为妥当解决非典型“殴打、拉拽”行为的司法认定提供了依据。

三、妨害安全驾驶罪构成要件的规范解释

根据《刑法修正案(十一)》第2条,妨害安全驾驶罪的行为方式仅限于3种,并且没有兜底性规定。“刑法及其条文具有特定目的,所规制的对象具有特定范围,换言之,每个条文都具有特定的规范含义。”④张明楷:《刑法分则的解释原理(下)》(第2 版),中国人民大学出版社2011年版,第808 页。对妨害安全驾驶罪条文规范含义的理解,首先需要准确把握最新刑法修正条款与“两高一部”《指导意见》的表述差异特别是实质性差异,对此上文已作分析。其次,需要结合司法实践中存在的问题以及该罪法定刑设置情况,准确把握该罪构成要件中的客观行为方式和“危及公共安全”的含义,进而合理确定该罪的处罚边界。

(一)“公共交通工具”的司法认定

在我国刑法规定的所有犯罪中,仅有3 个罪名的法条表述中含有“公共交通工具”的要素,其中,“公共交通工具”在妨害安全驾驶罪和非法携带枪支、弹药、管制刀具、危险物品危及公共安全罪(第130 条)中是构成要件要素,在抢劫罪(第263 条)中是法定刑升格条件中的内容。抢劫罪相关司法解释和“两高一部”《指导意见》均涉及对“公共交通工具”的界定。根据2000年11月28日最高人民法院《关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2000〕35 号)第2 条对《刑法》第263 条第(二)项规定的“在公共交通工具上抢劫”所作的解释,“公共交通工具”是指从事旅客运输的各种公共汽车,大、中型出租车,火车,船只,飞机等正在运营中的机动公共交通工具。⑤最高人民法院《关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释》第2 条规定:“刑法第二百六十三条第(二)项规定的‘在公共交通工具上抢劫',既包括在从事旅客运输的各种公共汽车,大、中型出租车,火车,船只,飞机等正在运营中的机动公共交通工具上对旅客、司售、乘务人员实施的抢劫,也包括对运行途中的机动公共交通工具加以拦截后,对公共交通工具上的人员实施的抢劫。”2005年7月16日最高人民法院《关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》(法发〔2005〕8 号)第2 条“关于‘在公共交通工具上抢劫’的认定”意见在基本重申上述司法解释内容的基础上进一步明确,“公共交通工具”不包括未运营中的公共交通工具和小型出租车。⑥最高人民法院《关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》第2 条规定:“‘在公共交通工具上抢劫'主要是指在从事旅客运输的各种公共汽车,大、中型出租车,火车,船只,飞机等正在运营中的机动公共交通工具上对旅客、司售、乘务人员实施的抢劫。在未运营中的大、中型公共交通工具上针对司售、乘务人员抢劫的,或者在小型出租车上抢劫的,不属于‘在公共交通工具上抢劫'。”2016年1月6日最高人民法院《关于审理抢劫刑事案件适用法律若干问题的指导意见》(法发〔2016〕2 号)第2 条“关于抢劫犯罪部分加重处罚情节的认定”中,对“公共交通工具”作了适当扩张,去掉了公共交通工具“机动”限定,增加了“可认定为”和“视为”公共交通工具的两种情形,同时对于“不含小型出租车”作了再次明确。①最高人民法院《关于审理抢劫刑事案件适用法律若干问题的指导意见》第2 条规定:“‘公共交通工具',包括从事旅客运输的各种公共汽车,大、中型出租车,火车,地铁,轻轨,轮船,飞机等,不含小型出租车。对于虽不具有商业营运执照,但实际从事旅客运输的大、中型交通工具,可认定为‘公共交通工具'。接送职工的单位班车、接送师生的校车等大、中型交通工具,视为‘公共交通工具'。”“‘在公共交通工具上抢劫',既包括在处于运营状态的公共交通工具上对旅客及司售、乘务人员实施抢劫,也包括拦截运营途中的公共交通工具对旅客及司售、乘务人员实施抢劫,但不包括在未运营的公共交通工具上针对司售、乘务人员实施抢劫。以暴力、胁迫或者麻醉等手段对公共交通工具上的特定人员实施抢劫的,一般应认定为‘在公共交通工具上抢劫'。”从抢劫罪司法解释的脉络来看,“公共交通工具”认定的核心在于“从事旅客运输”“大、中型”“正在运营中或处于运营状态”等。根据“两高一部”《指导意见》第1 条第(七)项,本意见所称公共交通工具,是指公共汽车、公路客运车,大、中型出租车等车辆。显然,其“公共交通工具”的外延更小(不包括火车,地铁,轻轨,轮船,飞机等),但是关于“大、中型”的限制是一样的,这也说明其“公共交通工具”的规定基本沿袭了抢劫罪相关司法解释的规定。对此,最高司法机关在解读“两高一部”《指导意见》时给出的理由是“主要是考虑这几类公共交通工具上妨害驾驶的现象较为常见、多发”②赵俊甫:《〈关于依法惩治妨害公共交通工具安全驾驶违法犯罪行为的指导意见〉的理解与适用》,《人民司法》2019年第7 期。。《刑法修正案(十一)》新设妨害安全驾驶罪后,如何准确理解该罪构成要件中的“公共交通工具”?有观点认为,关于本罪“公共交通工具”的理解,可以参考“两高一部”《指导意见》的相关规定,应基于刑法谦抑原则进行限制性解释,将小型出租车排除在公共交通工具范围之外。③参见胡云腾、徐文文:《〈刑法修正案(十一)〉若干问题解读》,《法治研究》2021年第2 期。笔者认为,本罪中“公共交通工具”的含义,既不宜参照抢劫罪相关司法解释的规定,也不宜继续沿用“两高一部”《指导意见》的规定。“两高一部”《指导意见》借鉴抢劫罪相关司法解释关于“公共交通工具”的界定,实际上是对妨害安全驾驶犯罪和抢劫罪侵害法益的一种误读。

抢劫罪相关司法解释在“公共交通工具”的界定中明确排除小型出租汽车,实际上与抢劫罪中“在公共交通工具上抢劫”判处重刑的立法目的息息相关。根据最高司法机关的解读,对“在公共交通工具上抢劫”加重处罚的目的主要是打击车匪路霸欺压旅客、抢劫财物、扰乱运输秩序的犯罪活动,以保护旅客在旅途中的财产和人身安全,从车匪路霸实施犯罪活动的特点看,一般集中在大、中型公共交通工具上,而且侵犯的是不特定多数旅客的财产安全,社会影响十分恶劣。小型出租汽车虽然从功能上讲属于公共交通工具,实践中在小型出租汽车上发生的抢劫案件也不少,但是在小型出租汽车上发生的抢劫案件多是抢劫司机个人的财物,数额一般不大,受害人的范围较窄。仅因在小型出租汽车上抢劫特定受害对象(司机)的较少财物就被判处重刑,显然违背罪、责、刑相适应原则,也不符合立法目的。④参见张军:《解读最高人民法院司法解释之刑事卷》(上),人民法院出版社2011年版,第520 页。基于“在公共交通工具上抢劫”重点打击侵犯不特定多数旅客财产安全、社会影响十分恶劣的抢劫行为,而抢劫行为是否侵犯不特定多数乘客的财产安全,完全取决于交通工具类型及交通工具内乘客的多少,因此,将“公共交通工具”限定为“大、中型”公共交通工具具有合理性。但是妨害安全驾驶犯罪侵犯的法益是公共安全(不特定或多数人的人身、财产安全),而判断妨害安全驾驶行为是否侵犯公共安全,不仅取决于公共交通工具的类型以及交通工具内乘客的多少,还取决于妨害安全驾驶行为导致车辆失控后对道路上其他车辆、行人或者财产造成的现实危险。这就决定了基于载客人数多少而得出的“大、中型”公共交通工具的解释结论,无法适用于妨害安全驾驶犯罪行为。基于上述思路,笔者认为,妨害安全驾驶罪中的“公共交通工具”既包括公共汽车、公路客运车,大、中型出租车等车辆,也包括小型出租车,其本质在于向不特定的个人或者多人提供交通运输服务。

(二)“行驶中”的司法认定

妨害安全驾驶罪构成要件中无论是“对行驶中的公共交通工具”还是“在行驶的公共交通工具上”,都要求公共交通工具处于“行驶中”的状态。理论上极少有人关注到对“行驶中”的司法认定问题。笔者经过对大量司法判例的梳理后发现,司法实践中对于“行驶中”的理解实际上存在争议,因而这一问题值得研究。关于公共交通工具在道路上的状态,主要有4 种情形:一是严格意义上的行驶中,即车辆处于行进状态。二是车辆处于严格意义上的静止状态,如车辆熄火后停止。显然,第一种属于“行驶中”,第二种不属于“行驶中”,这两种情形的司法认定并无疑义。三是车辆处于进站或驶离站台等阶段。如在盛某某以危险方法危害公共安全案中,被告人盛某某因上车问题与公交车司机张某发生矛盾,被告人盛某某在车辆驶离站台过程中拳击被害人张某,后张某停车报警。①浙江省嘉兴市秀洲区人民法院(2019)浙0411 刑初753 号刑事判决书。又如在王某某以危险方法危害公共安全案中,王某某在公交车驶离公交车站过程中抢夺司机沈某某手中的方向盘要求停车,引发乘客恐慌并导致公交车被迫停车。②上海市浦东新区人民法院(2020)沪0115 刑初32 号刑事判决书。在王某某以危险方法危害公共安全案中,被告人王某某在司机俞某启动车辆继续行驶十米左右时,上前拉拽方向盘,造成车辆摇晃,俞某紧急制动停车后王某某被乘客拉开。③浙江省绍兴市越城区人民法院(2020)浙0602 刑初181 号刑事判决书。显然,在该种情形下车辆行驶速度较慢,但是也属于“行驶中”。四是车辆处于即停即开状态,如等红绿灯、上下乘客时,此时车辆并未熄火,而是处于刹车状态。对于该种状态能否认定为公共交通工具“行驶中”,实践中存在争议。如在刘某某以危险方法危害公共安全案中,刘某某因其亲人在公交车上与司机发生争执,遂在某地点拦住该公交车,待司机停车并打开车门时,刘某某冲上公交车抓住司机衣服往车前方向拖,司机被刘某某拖离了驾驶位置,其右脚离开刹车位置,该公交车因此失控向前滑行。该案辩护人就提出,被告人是在车子停稳后才上车的,在其拉拽公交车司机时,车子虽有少量滑动,但不应被认定为“在行驶中”。法院认为,刘某某在车辆正常行驶过程中拦阻车辆后上车,车辆处于即停即开的状态而非“停止”状态,在当时特定的时间和空间范围内,应当理解为“在行驶过程中”。④湖南省娄底市中级人民法院(2019)湘13 刑终405 号刑事判决书。又如在秦某某以危险方法危害公共安全案中,秦某某因车辆停站问题与司机理论,当车辆行驶至某路口等待红绿灯时,秦某某用手拉拽公交车的方向盘,此时车辆随即启动,秦某某仍用手拉拽方向盘,驾驶员吴某将车辆停靠路边后报警。⑤安徽省宿州市埇桥区人民法院(2020)皖1302 刑初1094 号刑事判决书。从严格的字面意思来讲,“行驶中”是相对于车辆熄火“停止”状态而言的,对即开即停状态下公共交通工具行驶实施的妨害,往往伴随着导致车辆滑行或者妨害行为持续至车辆行驶,因此,只要车辆尚未熄火处于即开即停状态,也可认为是“行驶中”。如在上述秦某某案中被告人实施的拉拽方向盘的行为,并非始于车辆行驶过程中,而是始于车辆处于“暂停”状态,但是这一拉拽行为由车辆“暂停”状态持续至行驶状态,显然系一个不可分割的行为,应予以整体评价。值得注意的是,上述第三种、第四种情形,虽然可以认定为“行驶中”,但是这两种情形下车辆“行驶状态”显然无法与一般意义上的“行驶”等同,对于公共安全的危及程度也更低,因此,对于上述第三种、第四种情形下妨害行为构成犯罪的判定,应当坚持更高的入罪门槛。

(三)“使用暴力”行为的司法认定

相比于“两高一部”《指导意见》将针对驾驶人员实施的行为限定为“殴打、拉拽”,《刑法修正案(十一)》中“使用暴力”的表述更具周延性。如何认定“使用暴力”?笔者认为,应从“暴力”的性质和“暴力”的综合形态两个维度进行理解。

关于“暴力”的性质,刑法理论上通常将犯罪构成要件中的“暴力”分为四种:最广义的暴力,是指不法行使有形力量的一切情况,包括对人暴力与对物暴力;广义的暴力,是指不法对人行使有形力或物理力,但不要求直接对人的身体行使,即使是对物行使有形力,但因此对人的身体以强烈的物理影响时,也构成广义的暴力;狭义的暴力,是指不法对人的身体行使有形力或物理力;最狭义的暴力,是指对人行使有形力量并达到足以压制对方反抗的程度。①参见张明楷:《刑法分则的解释原理(下)》(第2 版),中国人民大学出版社2011年版,第783 页。有人②梅传强、胡雅岚:《妨害公共交通工具安全驾驶罪的理解与适用》,《苏州大学学报(哲学社会科学版)》2021年第1 期。认为,妨害安全驾驶罪中对驾驶人员使用暴力应当限于狭义的暴力。“广义上的不产生身体接触的暴力客观上即使对正常驾驶造成影响,也难以达到危及公共安全的程度。”笔者认为,考虑到妨害安全驾驶罪的保护法益、法定刑配置等因素,对本罪“使用暴力”的界定宜采用广义暴力的含义。据此,应把握两点:一是“使用暴力”必须是针对驾驶人员行使的有形力或物理力,包括对驾驶人员身体直接实施的典型的暴力程度较高的殴打、拉拽等行为,也包括暴力程度较低的推搡、拍打、抓挠等行为,还包括对物行使有形力或物理力并因此对驾驶人员的身体产生强烈的物理影响(不包括精神影响)的行为,比如打砸驾驶人员座椅、针对驾驶人员贴身物品(如眼镜、耳环、手表等)行使的暴力等;二是针对驾驶人员“使用暴力”,并非要求有形力或物理力已经作用于驾驶人员。在通常情况下,行为人对驾驶人员“使用暴力”都带有一定的突发性,“暴力”发生时往往已经作用于驾驶人员。但在有些情况下,驾驶人员看到行为人对其“使用暴力”随即采取了躲避、遮挡等行为或者行为人“使用暴力”时方向偏离未实际作用到驾驶人员(如朝驾驶人员扔物品但未砸到驾驶人员),在此种情形下驾驶人员受到“暴力”的实际影响以及由此导致的对公共交通工具正常行驶的影响,与已经作用于身体或与身体紧密连接的物品后产生的影响并无本质区别,也应当认定为本罪中的“使用暴力”。

关于“暴力”的综合形态,根据《刑法》第133 条之二第3 款“同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚”之规定,妨害安全驾驶罪中“使用暴力”只能是有限程度的“暴力”,而不包括所有类型的“暴力”。对此,应从两个方面予以把握:一是“暴力”行为造成驾驶人员的伤害后果,只能是轻伤(不含)以下的后果,如轻微伤或一般性疼痛,如果对驾驶人员“使用暴力”的行为造成了驾驶人员轻伤及以上的后果,显然应该以故意伤害罪等处罚更重的罪名定罪处罚;二是行为人“使用暴力”的次数涉及多次或者借用特殊工具“使用暴力”的,如多次随意殴打驾驶人员或持凶器随意殴打驾驶人员,破坏社会秩序的(破坏社会秩序和危及公共安全存在部分重合),根据《刑法》第293 条和2013年7月22日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2013〕18 号)之规定,则应考虑以寻衅滋事罪论处。

(四)“抢控驾驶操纵装置”的司法认定

有学者①陈兴良:《公共安全犯罪的立法思路嬗变:以〈刑法修正案(十一)〉为视角》,《法学》2021年第1 期。认为:“这里的抢控行驶中的公共交通工具的驾驶操纵装置,对于汽车来说,就是指方向盘。”显然,这种对驾驶操纵装置的狭义理解并不合理,也不符合司法实践的真实情况。方向盘是最为典型的驾驶操纵装置,但除了方向盘之外,还有变速杆、制动踏板、加速踏板、驻车自动手柄、汽车钥匙、灯光控制杆、雨刮器控制杆等操纵装置,其中:有的操纵装置直接决定了车辆走向,一旦实施“抢控”行为,立即会对车辆行驶方向、状态产生即时影响(如方向盘、变速杆、制动踏板、加速踏板等),与公共安全直接相关;有的操纵装置虽然不直接关联公共安全,但是与车辆正常行驶相关并有可能与公共安全产生间接联系(如灯光控制杆、雨刮器控制杆等)。但判断“操纵装置”的核心是其被用于驾驶并与车辆正常行驶有关。虽然操纵装置的重要程度以及与公共安全的关联度存在差异,但人为地将本罪中的“驾驶操纵装置”限定解释为特定类型,无明确标准可循,也缺乏教义学支撑。将“操纵装置”限定为特定类型或许是出于限缩该罪处罚范围的考虑,但笔者认为,更为妥当的思路是,承认“驾驶操纵装置”的本来含义和固有种类,在判断是否“干扰公共交通工具正常行驶,危及公共安全”这一构成要件要素时予以严格限定,对此,将在下文予以分析。

从字面含义来看,“抢控”有抢夺、控制之意,其范围较“两高一部”《指导意见》中的“抢夺”更广。在公共交通工具行驶过程中,驾驶操纵装置应由驾驶人员操控,其他人非因紧急避险等法定事由对操纵装置进行争夺、控制都不具有正当性。“抢控”行为方式多种多样,既可以徒手实施,也可以利用工具实施(如将物品扔向驾驶操纵装置),②实践中就存在行为人将啤酒泼洒到仪表盘、将易拉罐摔到方向盘等行为被认定为犯罪的案例。参见北京市大兴区人民法院(2019)京0115 刑初522 号刑事判决书。既可以是典型的拉拽行为,也可以是脚踢、按压、拨动等行为,既可以是短暂的瞬间行为,也可以是持续性的行为,无法穷尽所有种类,但其本质是对驾驶操纵装置的干扰,不要求对驾驶操纵装置进行完全控制,也不要求已经实现对驾驶操纵装置的控制。

(五)“干扰公共交通工具正常行驶,危及公共安全”的司法认定

“干扰公共交通工具正常行驶,危及公共安全”是对妨害安全驾驶罪成立的限定条件。首先,“干扰公共交通工具正常行驶”与“危及公共安全”是递进关系。前者是前提,后者是前者可能导致的结果。行为人针对驾驶人员“使用暴力或者抢控驾驶操纵装置”行为,先进行是否“干扰公共交通工具正常行驶”的判断,在“干扰公共交通工具正常行驶”的基础上,进一步判断是否“危及公共安全”,据此形成了对妨害安全驾驶行为构成犯罪的双重过滤。对于“抢控”诸如方向盘、变速杆等驾驶操纵装置,必然会“干扰公共交通工具正常行驶”,对于“抢控”仪表盘、液晶显示屏、导航仪等操纵装置,通常意义上也会“干扰公共交通工具正常行驶”(应作具体判断),但上述两种情形是否“危及公共安全”则需要进一步分析。

如何理解本罪中的“危及公共安全”?对此,学界形成了两种截然不同的观点。一种观点①参见梅传强、胡雅岚:《妨害公共交通工具安全驾驶罪的理解与适用》,《苏州大学学报(哲学社会科学版)》2021年第1 期。认为,妨害安全驾驶罪属于抽象危险犯。另一种观点②胡云腾、徐文文:《〈刑法修正案(十一)〉若干问题解读》,《法治研究》2021年第2 期。认为,“本罪是具体危险犯,须达到‘危及公共安全’的程度才能构成犯罪”。有学者③陈兴良:《公共安全犯罪的立法思路嬗变:以〈刑法修正案(十一)〉为视角》,《法学》2021年第1 期。进一步指出:“《刑法修正案(十一)》规定的危害公共交通工具行驶罪(即妨害安全驾驶罪——笔者注),以‘危及公共安全’作为犯罪成立的条件,因而可以归属于具体危险犯……在司法认定的时候,就应当在认定危害公共交通工具行驶行为的基础上,对危及公共安全进行具体判断。”笔者基本赞同妨害安全驾驶罪是具体危险犯的理论判断,但在理由上持有不同观点。笔者认为,以“危及公共安全”作为犯罪成立的条件,并不能当然推论得出妨害安全驾驶罪即属于具体危险犯。在危险犯中,对于同一构成要件及其体系性地位的理解,基于不同的视角完全可能得出截然不同的结论。比如,我国台湾地区“刑法典”第185-3 条关于交通危险罪(服用药物、酒类驾驶交通工具罪)的构成要件为“服用毒品、麻醉药品、酒类或其他相类之物,不能安全驾驶动力交通工具”,有学者④参见许玉秀:《无用的抽象具体危险犯》,《台湾本土法学杂志》2000年第8 期。认为:“我们可以说,所谓不能安全驾驶,正是在描写某种危险的酒醉驾驶等行为,也就是有危险的,而不是没有危险的酒醉驾车等行为,在构成要件上除了酒醉驾车等行为之外,还附加一个不能安全驾驶的危险条件,所以实质上是具体危险犯;但也可以说,该条规定针对喝酒后的危险驾车行为,换言之,认为危险已描述在行为当中……解读第一八五之三条必须把不能安全驾驶和酒醉驾车一起解读,因为喝酒行为非构成要件行为,与危险驾车拆开即毫无意义。”该学者据此得出我国台湾地区“刑法典”第185-3 条可以是抽象危险犯也可以是具体危险犯。同样,如果将妨害安全驾驶罪中的“危及公共安全”理解为在构成要件上除了妨害安全驾驶行为之外,还附加一个“危及公共安全”的危险条件,便可将本罪解释为具体危险犯;如果认为“危及公共安全”已经蕴含在妨害安全驾驶行为之中,对行驶中的公共交通工具的驾驶人员使用暴力或者抢控驾驶操纵装置,干扰公共交通工具正常行驶的行为本身就危及公共安全,二者无法也没有必要拆分,则可将本罪解释为抽象危险犯。因此,仅从构成要件的表述和教义学视角,无法得出令人信服的结论。笔者认为,以往的司法实践对“妨害行为”作了泛化解释,由此导致不少一般违法意义上的妨害安全驾驶行为被拔高认定为犯罪,如果不对新增的妨害安全驾驶罪的成立标准作出限制,极有可能导致所有类型的妨害行为被作为犯罪处理,尽管是法定刑“一年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金”,但也会造成行政处罚与刑事处罚的错位。正是基于合理限制处罚范围和维持行政违法与刑事违法应有边界的考虑,应将妨害安全驾驶罪定位为具体危险犯。

在具体危险犯的理论坐标下,司法实务所要解决的首要问题就是具体危险暨“危及公共安全”的判定。学界关于“公共安全”形成了“不特定人”说、“多数人”说、“不特定并且多数人”说以及“不特定或者多数人”说四种观点。①参见劳东燕:《以危险方法危害公共安全罪的解释学研究》,《政治与法律》2013年第3 期。目前刑法学通说是“不特定或者多数人”说。②参见高铭暄、马克昌:《刑法学》(第1 版),北京大学出版社、高等教育出版社2022年版,第333 页;张明楷:《刑法学(下)》(第6 版),法律出版社2021年版,第879 页。有观点③参见梅传强、胡雅岚:《妨害公共交通工具安全驾驶罪的理解与适用》,《苏州大学学报(哲学社会科学版)》2021年第1 期。认为,应将妨害安全驾驶罪中的“危及”解释为“威胁到”而非“有害于”,是一种对公共安全产生损害的较低可能性。根据上述观点,妨害安全驾驶罪中的“危及公共安全”是指“威胁到”不特定或者多数人的安全,但这一标准仍具有相当模糊性,在司法操作中不易把握,比如,对行驶中的公共交通工具的驾驶人员使用暴力或者抢控驾驶操纵装置,干扰公共交通工具正常行驶的,通常情况下都会“威胁到”不特定或者多数人的安全。大陆法系刑法学理论关于具体危险犯中的“危险”提出了更为精细化的判断标准。德国刑法学家罗克辛④[德]克劳斯·罗克辛:《德国刑法学总论(第1 卷):犯罪原理的基础构造》,王世洲译,法律出版社2014年版,第275 页。指出,具体危险犯中的危险是一种“结果性危险”。“这种危险应当根据那种已经发展出来的归责标准,借助一种客观的、事后的估计加以查明;如果缺乏一种结果性危险,那么这个构成行为就是不可归责的,即使在出现一种事实性的危险时,情况也一样。”为了进一步判断结果性危险,往往引入一种危急的情形,这种危急情形必须“如此强烈地损害了一个确定个人的安全,以至于这种法益是否受到损害或者是否没有受到损害都还只能取决于偶然事件”⑤同注④,第276 页。。换言之,“如果发生了某种事态,而同时,在熟悉相应情况的人看来,只有纯粹出于偶然的原因,相应的实害才不会发生,那么这时,我们就可以认为,相应的行为客体遭遇了具体的危险⑥[德]乌尔斯·金德霍伊泽尔:《刑法总论教科书》(第6 版),蔡桂生译,北京大学出版社2015年版,第67 页。。”据此而言,具体危险犯中的具体危险,并非仅仅停留于“危险”层面,而是已经发生了某种事态或者出现了某种情状,这种事态或情状虽然在实害结果发生或到来之前,但根据这些条件或情状,客观地预测这样的行为很有可能会形成实害风险或通常会导致结果的发生,如果结果未发生,乃是出于偶然。⑦参见王皇玉:《论危险犯》,《月旦法学杂志》2008年第8 期。正如有学者⑧单丽玟:《抽象危险犯的必要性审查》,《月旦法学杂志》2015年第3 期。指出的:“具体危险的认定,不能以单纯具有实害结果发生的可能性为已足,而必须依据一般生活经验,对于该具体事件的所有状态从事判断,认为实害结果的发生已经非常接近方可。”

由此出发,笔者认为,妨害安全驾驶罪中“危及公共安全”的司法判断,应是指对驾驶人员使用暴力、抢控驾驶操纵装置等妨害行为已经导致出现特定事态或情状,而这种事态或情状客观上通常会导致公共安全实害结果的发生(但因偶然因素没有最终发生)。在具体理解时,应注意把握两点:一是“危及公共安全”的判断,既包括公共交通工具内乘客的人身、财产安全,也包括公共交通工具外其他车辆、行人的人身、财产安全,对于任何一种公共安全的“危及”,都属于本罪中的“危及公共安全”;二是“危及公共安全”的判断,在很大程度上取决于操纵装置的种类、驾驶人员的即时反应(如是否紧急刹车、是否受到惊吓导致车辆失控等)、车辆速度、行驶路段、载客人数以及在当时情境下可能导致的后果等方面因素。根据以上论述,本罪“危及公共安全”可包括但不限于以下情形(之一或兼具两种及以上):致使公共交通工具发生明显晃动的;致使公共交通工具发生非正常变向(行驶路线偏离)的;致使公共交通工具与行人、建筑物、道路路沿、隔离带等发生轻微碰擦的;致使公共交通工具非正常紧急制动的;致使驾驶人员或乘客受伤(轻微伤及以下)的;等等。

四、妨害安全驾驶罪司法认定中的其他问题

除了对妨害安全驾驶罪构成要件的解析之外,根据笔者对司法判例的梳理,该类犯罪在司法实务中还存在其他一些争议性问题,主要表现在实施妨害安全驾驶犯罪行为相关的行为应否予以独立评价和在特殊情形下自首的认定两个方面,理论界对此几乎没有涉及,但这两个问题在客观上广泛存在且直接影响定罪量刑,对此应予以专门分析。

(一)实施妨害安全驾驶犯罪行为相关行为的司法认定思路

妨害安全驾驶罪第3 款规定:“有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。”这实际上是前两款行为本身在构成其他犯罪的情况下的处理原则。由此延伸的另一个问题是,实施《刑法》第133 条之二第1 款、第2 款行为相关联的行为,是应予独立评价还是被妨害安全驾驶罪所吸收?司法判例显示,妨害安全驾驶的行为都不是单个抢夺方向盘、殴打驾驶人员等行为,而是包含了“前因”行为和“后续”行为的系列集合。在大多数案件中,行为人在实施抢夺方向盘、殴打驾驶人员行为这一“核心”行为之前,已经实施了针对驾驶人员的辱骂、殴打或者针对其他乘客的辱骂、殴打行为,而在实施“核心”行为并在驾驶人员停车之后,往往还会继续实施辱骂、撕扯、殴打等行为(可能针对驾驶人员也可能针对乘客)。笔者注意到,以往司法判例对于该类行为均不予独立评价,多用以危险方法危害公共安全罪予以吸收,考虑到以危险方法危害公共安全罪的法定刑配置较高,这一做法虽不够精确科学,但毕竟具有处罚的实质合理性。但是,在妨害安全驾驶罪独立成罪并只有较轻法定刑配置的情况下,继续沿用以往司法判例经验,用妨害安全驾驶罪吸收其他相关行为的思路,显然不具有实质合理性。这种情形并不属于《刑法》第133 条之二第3 款的规定,也与《刑法》第133 条之二第1 款和第2 款规定的行为性质不同,需要予以单独评价。根据笔者梳理,实施妨害安全驾驶犯罪行为的相关行为主要包括以下4 种。

第一,在实施妨害安全驾驶核心行为之前实施的辱骂、殴打等行为。根据辱骂、殴打行为对象的不同,可将该种行为进一步细分为两类:一是针对驾驶人员实施的辱骂、殴打等行为。由于“前因”行为中的“辱骂”多系言语实施,且针对驾驶人员这一特定对象,一旦与驾驶人员发生肢体接触就极有可能被评价为妨害安全驾驶实行行为,因而能够被后续“使用暴力”行为所吸收。对此可不予单独评价。如果车辆处于行驶中,那么对于驾驶人员实施的殴打行为通常均可评价为妨害安全驾驶罪中的“使用暴力”行为,因此,在实施妨害安全驾驶核心行为之前实施的针对驾驶人员的殴打行为,一般存在于一些极为特殊的个案中(如殴打的对象系不同的驾驶人员、殴打完非驾驶状态下的驾驶人员后在驾驶人员驾驶期间继续殴打),对此,笔者认为应单独评价。如在刘某某以危险方法危害公共安全案中,刘某某因驾驶电动自行车被别为由,骑电动车追赶、拦截该公交车,并将司机翟某某自驾驶室拉至车外进行殴打。后翟某某及其车上乘客转乘至孙某驾驶的公交车上,刘某某亦跟随上车,继续追打、辱骂翟某某,孙某要求刘某某下车被拒后,启动车辆并称将刘某某拉至派出所,刘某某要求下车,孙某未予理会,刘某某遂起身拉拽孙某,造成车辆方向突然右偏,车上乘客恐慌。①山东省邹城市人民法院(2019)鲁0883 刑初380 号刑事判决书。本案中,被告人刘某某拉拽的是孙某,但是拉拽孙某之前,则实施了追赶、拦截翟某某公交车,殴打、辱骂翟某某的行为,这一系列行为与妨害孙某安全驾驶的行为虽然表面上具有一定延续性,但本质上是完全不同的行为,应予以分别评价。二是针对售票员、乘客等其他人员实施的辱骂、殴打等行为。如在刘某某以危险方法危害公共安全案中,刘某某上车后无故殴打乘客徐某某,司机蒋某立即口头劝阻,并准备停车报警,刘某某随即殴打蒋某。②贵州省贵阳市云岩区人民法院(2020)黔0103 刑初40 号刑事判决书。又如在孙某某以危险方法危害公共安全案中,孙某某上车后即在车辆行驶途中肆意辱骂其他乘客,多次用脚踹车窗及车门,并拦住车门不让乘客上车。当车辆行驶至某路段时,孙某某突然上前抢夺司机手中方向盘及车辆挡杆。③安徽省界首市人民法院(2019)皖1282 刑初117 号刑事判决书。还有的则是在殴打乘客后实施拉拽方向盘。④四川省射洪县人民法院(2019)川0922 刑初286 号刑事判决书。对于上述在殴打驾驶人员、抢夺操纵装置“核心”行为之前实施的针对乘客的殴打、辱骂行为,司法机关均未单独评价。笔者认为,在实施针对驾驶人员“使用暴力”和抢控驾驶操纵装置行为之前针对售票员、乘客等其他人员实施的辱骂、殴打行为所侵犯的法益与妨害安全驾驶罪保护的法益具有本质不同,二者原则上应作区分性评价。具体而言,在实施针对驾驶人员“使用暴力”和抢控驾驶操纵装置行为之前针对售票员、乘客等其他人员实施的辱骂、殴打行为,可视不同情况以寻衅滋事罪、故意伤害罪等定罪处罚。

第二,在实施妨害安全驾驶核心行为之后实施的辱骂、殴打等行为。如在李某某以危险方法危害公共安全案中,李某某拉拽驾驶人员,司机立即制动刹车,在司机将车辆停稳后仍继续挥拳殴打司机面部数拳,后又殴打上前劝阻的乘客和继续殴打司机。⑤福建省厦门市思明区人民法院(2020)闽0203 刑初20 号刑事判决书。该案中,李某某在实施妨害安全驾驶的“核心”行为后又实施了针对司机和乘客的随意殴打行为。类似判例还有柯某以危险方法危害公共安全案(殴打驾驶人员后在车辆停靠期间不顾多名乘客劝阻多次上前踢打驾驶人员,致驾驶人员脸部、腰部等处受伤)⑥福建省莆田市城厢区人民法院(2019)闽0302 刑初509 号刑事判决书。、葛某某以危险方法危害公共安全案(拉拽驾驶人员即刻靠边停车后对予以呵斥劝阻的他人进行攻击)⑦广东省深圳市宝安区人民法院(2019)粤0306 刑初2130 号刑事判决书。、刘某某以危险方法危害公共安全案(殴打驾驶人员被乘客拉开,司机将车停稳准备报警时刘某某不顾他人劝告和阻拦继续殴打司机)①贵州省贵阳市云岩区人民法院(2020)黔0103 刑初40 号刑事判决书。、苏某以危险方法危害公共安全案(拉拽方向盘后司机将车停稳报警,苏某趁司机报警之机从车窗跳出,司机为防止其脱逃而拉拽,在此过程中苏某对司机实施暴力行为)②辽宁省新民市人民法院(2020)辽0181 刑初306 号刑事判决书。、田某以危险方法危害公共安全案(实施妨害安全驾驶行为后司机停车报警,田某又对司机陈某实施了系列殴打行为)③北京市大兴区人民法院(2019)京0115 刑初522 号刑事判决书。等。对此,根据前文论述理由,笔者认为也应改变以往司法实践未予单独评价的做法,对于在实施妨害安全驾驶核心行为之后实施的辱骂、殴打等行为予以单独刑法评价。

第三,在实施妨害安全驾驶核心行为的同时还实施了其他破坏车辆或车上物品等行为。如在郭某某以危险方法危害公共安全案中,郭某某因拒绝售票员的补票要求,用手抢夺行驶中的大巴车变速杆并来回搬动,后其又将大巴班车的前挡风玻璃砸破,公诉机关指控被告人郭某某犯以危险方法危害公共安全罪、寻衅滋事罪向法院提起公诉,法院则对寻衅滋事罪的指控未予支持,理由主要是“后面砸玻璃的行为只是前面犯罪行为的继续”④山西省娄烦县人民法院(2019)晋0123 刑初68 号刑事判决书。。笔者认为,能否将其他破坏车辆或车上物品的行为作为妨害安全驾驶行为的延续,本质上取决于破坏车辆的行为是否也影响到了公共交通工具的安全驾驶。应当看到,在“两高一部”《指导意见》中,乘客在公共交通工具行驶过程中实施的危害公共安全行为除了抢夺方向盘、变速杆等操纵装置和殴打、拉拽驾驶人员之外,还包括“有其他妨害安全驾驶行为”这一兜底性表述,而破坏车辆的行为实际上也是一种广义的妨害安全驾驶行为,因此,在《刑法修正案(十一)》之前,将其他破坏车辆的行为作为殴打驾驶人员、抢控方向盘行为的延续,按照以危险方法危害公共安全罪论处,具有一定合理性,但是在《刑法修正案(十一)》已经明确非驾驶人员构成安全驾驶罪两种特定情形的情况下,将破坏车辆的行为作为对行驶中的公共交通工具的驾驶人员使用暴力或者抢控驾驶操纵装置行为的延续,显然不具有法理依据。对于对行驶中的公共交通工具的驾驶人员使用暴力或者抢控驾驶操纵装置行为的同时还实施了其他破坏车辆或车上物品的行为,应予以独立评价。

第四,将妨害安全驾驶行为作为实施其他犯罪的手段行为。如在宋某抢劫案中,其中有一节事实是被告人宋某以自己手机丢失在其他出租车上为由,乘坐被害人董某的出租车追赶,后宋某对董某实施抢劫遭拒后,宋某便换位到副驾驶位置用拳头殴打董某面部,在车辆行驶过程中抢夺方向盘,董某因极度害怕跳车后摔伤。法院认定宋某构成抢劫罪(作为多次抢劫中的一次)。⑤辽宁省灯塔市人民法院(2018)辽1081 刑初88 号刑事判决书。在本案中,宋某将抢夺方向盘作为其实施抢劫行为的一种手段。又如在韦某某抢劫、以危险方法危害公共安全案中,韦某某在行驶的公交车上针对乘客蓝某某实施扒窃行为后为抗拒抓捕先对蓝某某使用暴力,后为逃离现场持刀威胁司机,并用手拉扯司机秦某某驾控的方向盘,在秦某某被迫减速行驶时,韦某某乘机跳窗逃离现场。法院认定韦某某构成抢劫罪、以危险方法危害公共安全罪。⑥广西壮族自治区巴马瑶族自治县人民法院(2013)巴刑初字第184 号刑事判决书。在本案中,韦某某实施扒窃行为后,对被害人使用暴力和拉拽方向盘的行为都是为了抗拒抓捕和逃离现场,属于转化型抢劫中的手段行为。笔者认为,将妨害安全驾驶行为作为实施其他犯罪的手段行为,此时妨害安全驾驶犯罪行为与其他犯罪行为之间成立牵连关系,原则上应择一重罪论处。

(二)特定情形下自首的司法认定思路

应当看到,该类案件中犯罪嫌疑人到案情况具有特殊性。以往司法判例显示,多数案件关于该类犯罪自首的表述为“案发后,被告人明知他人报警而在现场等待,民警抓捕时没有拒捕行为,如实供述了自己的犯罪事实”。但是,如果进一步分析则会发现,在这一较为宏观的叙述之下,仍有进一步值得研究的问题。通过梳理司法判例可以发现,实践中对于犯罪嫌疑人的现场到案情形主要包括4 种:一是正常离开现场,后被抓获或主动投案;二是在司乘人员的阻止下逃离现场,后被抓获或主动投案;三是驾驶人员直接将车辆开至派出所,后犯罪嫌疑人如实供述罪行;四是驾驶人员(靠边)停车报警后被告人一直在车上直至公安人员赶到现场,后如实供述罪行。对于第一种、第二种情形,只要是行为人自动投案并如实供述自己罪行的,认定为自首并无疑义。但是对于第三种、第四种情形,能否认定为自首,司法判例的争议较大,也出现了同案不同判的情形。如在孙某以危险方法危害公共安全案中,孙某在实施拉拽驾驶人员的行为后,司机将车停下并报警,待公安机关赶到在车上将其带至公安机关(如实供述罪行)。一审法院未认定自首,二审法院最终认定构成自首。①辽宁省抚顺市新抚区人民法院(2019)辽0402刑初240号刑事判决书、辽宁省抚顺市中级人民法院(2019)辽04刑终300号刑事判决书。在王某某以危险方法危害公共安全案中,王某某实施拉拽方向盘的行为,司机报警后,王某某在车上被民警口头传唤至派出所接受调查(如实供述罪行),法院也认定构成自首。②山东省滨州市滨城区人民法院(2019)鲁1602 刑初632 号刑事判决书。在秦某某以危险方法危害公共安全案中,秦某某在实施拉拽公交车方向盘的行为后,司机随即将车辆停靠路边并报警,派出所民警出警后将秦某某在公交车上抓获(如实供述罪行)。辩护人认为构成自首,法院则认为,被告人秦某某在发案公交车内被公安机关抓获,其归案不具有投案的主动性,因而不认定为自首。③安徽省宿州市埇桥区人民法院(2020)皖1302 刑初1094 号刑事判决书。实际上,无论是将犯罪嫌疑人带至公安机关,还是犯罪嫌疑人在车上被民警口头传唤至派出所接受调查,还是公安机关赶至现场在车上将犯罪嫌疑人抓获,只是表述上的差异,其本质并无不同,都是犯罪嫌疑人一直在车上等候公安机关到达,后被公安机关控制并如实供述罪行。对于该种情形,能否认定为自首?对此,应从以下两个方面予以分析判定。

第一,犯罪嫌疑人在车上时是否处于已被他人控制状态。在报警后等待公安机关赶至现场期间,如果犯罪嫌疑人在车上已经处于被司乘人员控制状态,警察赶至现场将其传唤或带至公安机关接受调查的,显然不具有投案的主动性,不应认定为自首。如司法判例中常见的犯罪嫌疑人在实施殴打、拉拽驾驶人员或抢夺方向盘等行为后,被司机和乘客联合制服④广东省广州市黄埔区人民法院(2019)粤0112 刑初1218 号刑事判决书;安徽省界首市人民法院(2019)皖1282 刑初117 号刑事判决书。,被驾驶员、副驾驶员及乘客控制住⑤湖北省阳新县人民法院(2019)鄂0222 刑初126 号刑事判决书。,被驾驶人员紧急停车制服⑥重庆市铜梁区人民法院(2019)渝0151 刑初358 号刑事判决书。,在该种情形下,民警赶赴现场时,犯罪嫌疑人处于被他人制服的状态,其客观上无法离开现场,尽管被告人到案后如实供述了自己的犯罪事实,也不符合自首认定的条件。如果犯罪嫌疑人在车上尚未处于被司乘人员控制状态,明知他人报案后在车上等候公安机关赶至现场处理(将其所谓“抓获”或传唤或带至公安机关接受调查),无拒捕行为,并如实供述自己的罪行的,从自首制度的立法本意而言,不宜从严掌握,一般均应认定为自首。其中,对于犯罪嫌疑人“明知他人报案”中“明知”的认定,也应从宽理解为包括确实知道和应当知道,对于无明确证据证实犯罪嫌疑人确实不知道的,①在个别案件中,法院就以被告人对他人报案“不明知”而否定自首,主要依据是“从侦查机关出具的抓获经过等材料及当庭讯问被告人可知”。参见安徽省淮北市烈山区人民法院(2019)皖0604 刑初34 号刑事判决书。一般应推定犯罪嫌疑人“明知”。

第二,犯罪嫌疑人在车上时车门是否处于关闭(锁定)状态。司法判例显示,在实施妨害安全驾驶行为后,驾驶人员报警后将公共交通工具车门关闭(锁定),犯罪嫌疑人在车内等待公安机关赶至现场处理(传唤或带至公安机关接受调查,如实供述罪行),也是一种常见情形。此时虽然其尚未被他人控制,但因为车门关闭(锁定)这一因素的介入,使得自首的认定出现了争议。对于这一情形,有的判例认为构成自首,②广东省珠海市斗门区人民法院(2019)粤0403 刑初252 号刑事判决书。有的则以车门关闭(锁定)说明犯罪嫌疑人已被控制,不具有离开的条件,并非主动投案等理由认为不构成自首。③宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院(2019)宁0104 刑初1008 号刑事判决书;四川省泸县人民法院(2020)川0521 刑初27 号刑事判决书;青海省循化撒拉族自治县人民法院(2020)青0225 刑初16 号刑事判决书。司法实践倾向于对该种情形不认定为自首。笔者认为,对于该种情形下自首的认定,不能仅仅根据车门关闭(锁定)就当然得出客观上已经不具备逃离的条件进而否定自首的成立。实际上,在多个案件中,犯罪嫌疑人在车门关闭(锁定)状态下就完成了逃离行为,有的是强行按下公交车操作台上的开门按钮下车逃离,④安徽省临泉县人民法院(2019)皖1221 刑初163 号刑事判决书。有的是强行打开公交车门离开,⑤广东省茂名市中级人民法院(2019)粤09 刑终501 号刑事判决书。有的是通过翻窗(爬窗)逃跑。⑥湖北省武汉市新洲区人民法院(2019)鄂0117 刑初457 号刑事判决书;湖南省耒阳市人民法院(2020)湘0481 刑初33 号刑事判决书。这说明,即使司机关闭(锁定)车门,被告人仍然具有逃离现场的可能性。笔者的观点是,对于该种情形下行为人自首的认定,总体上应秉持较为宽松的立场,并主要判断行为人在明知他人报警的情况下,主观上是否想要逃离以及是否有逃离的实际行为。如果行为人已经实施逃离的行为或者试图实施逃离的行为,无论是被车门关闭(锁定)挡住还是被其他乘客阻止而无法逃离,则不应认定为自首。如在实施妨害安全驾驶的行为后,司机将车门锁住,行为人遂用脚踢踹公交车后门,并继续辱骂司机⑦湖南省宁乡市人民法院(2019)湘0124 刑初326 号刑事判决书。,其用脚踢踹公交车后门的行为,表明了行为人主观上逃离现场的意愿,客观上也已实际实施试图逃离的行为。如果行为人尚未实施逃离的行为或者试图实施逃离的行为,则一般应认定为自首。在这种情况下,将司机关闭(锁定)车门认定为行为人已经不具有逃离的可能性因而不构成自首,极有可能造成宽严失当。相较于上述第一种、第二种情形下被告人逃离现场后主动投案如实供述罪行构成自首,在关闭(锁定)车辆中等候公安机关到场后如实供述罪行的情形更节约司法资源、更有利于司法机关查处犯罪,被告人主观恶性也更小,对于该种情形反而不以自首论处,显然会导致处罚上的不合理。因此,犯罪嫌疑人在车门关闭(锁定)状态下等候公安机关处理,并如实供认犯罪事实的,一般情况下应认定为自首,例外情况下(有逃离或试图逃离的行为)不认定为自首。

五、结 语

司法判例是学术研究的重要资源和巨大宝藏。通过对251 个妨害安全驾驶犯罪司法判例的逐一分析,可以准确发现以往该类案件司法实践中存在的突出问题,即因对“妨害行为”的泛化解释和对“危害公共安全”的恣意扩张而出现的类型化不足导致犯罪定型化的缺失。还可以得出产生这一突出问题的原因并非“两高一部”《指导意见》之“过”,而更主要在于司法机关在理解与适用“两高一部”《指导意见》具体条文时的泛化立场和恣意做法。在这种情况下,立法机关将其认为应当作为轻罪处理的部分妨害安全驾驶行为抽离出来予以单独规定,新增妨害安全驾驶罪,通过立法层面实现了该类犯罪的定型化,不仅对于司法实践的理性回归具有重要的“倒逼”作用,更深层次的功能在于与“两高一部”《指导意见》共同构成了惩治妨害安全驾驶犯罪的罪名(轻重)层次和刑罚阶梯。其关于妨害安全驾驶罪行为类型的立法描述特别是对“两高一部”《指导意见》已有用语的实质性修改,及时回应和澄清了司法实践中的争议。在刑事立法已经确定、相关司法解释尚未出台的情况下,理论研究不应持“观望态度”,而应基于对最新刑法修正条款与已有司法规范性文件、司法判例关系的深度梳理,综合运用多种解释方法,为司法适用提供学术指引。就本罪而言,一方面需合理界定“公共交通工具”“行驶中”“使用暴力”“抢控驾驶操纵装置”“危及公共安全”等构成要件的规范含义,另一方面基于轻罪的定位和刑罚配置情况,对于实施妨害安全驾驶核心行为之外的辱骂、殴打、毁坏等行为的定性以及特殊情境下自首认定等争议性问题需重新予以评析。