超稠油注气次生泡沫油生成机理及渗流特征

2022-11-19卢迎波

卢迎波

(中国石油新疆油田分公司风城油田作业区,新疆克拉玛依 834000)

0 引言

“泡沫油”是由Main 于1993 年首次提出,用来解释连续油相中伴随不连续气相的分散流动现象[1]。泡沫油现象是指含气原油同时存在泡点和拟泡点,当地层压力下降到泡点后,溶解气并不立即脱离原油,而是随着原油一起流动,形成两相非达西形态的油气分散流。与常规油气两相流相比,其区别主要在于原油内气体分散形成的气泡流动[1-2]。部分学者以委内瑞拉含气重油油藏(地层原油黏度为5 873 mPa·s)开展了自生泡沫油形成机理、物理特性、驱替特征等研究,并在加拿大、委内瑞拉的重油油藏成功进行了应用[3-4]。熊钰等[5-6]对稠油油藏泡沫油溶解气驱形成过程及影响因素进行了详细研究,明确了饱和压力、压力衰竭速率、溶解气油比、界面张力等因素对泡沫油形成的影响。刘雪琦[7],孙晓飞等[8]针对泡沫油衰竭开采后的稠油油藏,提出了通过回注气体再现泡沫油现象大幅提高产量的技术策略。

目前国内外学者对泡沫油的形成机理仍存在争议,其中包括泡沫油形成的原油黏度界限。以往学者们研究的主要是含气的中深层普通稠油油藏,利用降压生产后溶解气析出自生泡沫油,注气二次泡沫油研究也是基于自生泡沫油开采的稠油油藏。针对浅层不含溶解气的超稠油油藏,国内外学者普遍对电加热辅助、多元介质辅助提高油藏采收率的研究甚多[9-10],而对利用注气形成泡沫油提高采收率的研究较少,相应的注气形成泡沫油机理及微观渗流特征的相关研究则更少。因此,从超稠油注气形成泡沫油的角度出发,开展注气介质优选及注气形成泡沫油实验,深入解析注气形成泡沫油过程中的渗流特征变化情况,并评价注气泡沫油驱油效果,以期为超稠油次生泡沫油低碳开发提供借鉴。

1 地质概况

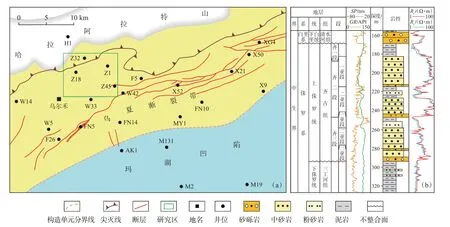

研究区位于准噶尔盆地西北缘乌夏断裂带西北部,地处哈拉阿拉特山以南,紧邻乌尔禾镇(图1a)。乌夏断裂带形成于海西运动中晚期,定型于印支运动,终止于燕山运动早中期,属于挤压-推覆型断裂[11],推覆体构造带延伸250 km,整体呈北东—南西向展布。断裂带内地层发育较为齐全,侏罗系是主要的油气成藏地层,自下而上发育八道湾组(J1b)、三工河组(J1s)和齐古组(J3q)等3 套地层,其中齐古组是超稠油开发的主要目的层系,与下伏三工河组和上覆清水河组均呈不整合接触,地层构造为南倾单斜,地层倾角为5°~10°[12],齐古组自上而下可划分齐一段(J3q1)、齐二段(J3q2)和齐三段(J3q3)(图1b)。齐古组油藏属于典型的砂砾岩辫状河沉积体,储层岩性主要为砾岩、中砂岩及粉砂岩,储集岩碎屑组分以凝灰岩和石英为主,质量分数分别31.9%和27.8%,其次为长石,质量分数为18.6%。碎屑颗粒粒径一般为0.05~2.00 mm,颗粒分选中等,磨圆度以次棱角—次圆状为主。储层平均埋深为298 m,平均孔隙度为32.2%,平均渗透率为2 650 mD,含油饱和度为74.8%,原始原油黏度为26.1×104mPa·s,原始地层压力为3.0 MPa,属于高孔高渗的浅层构造岩性超稠油油藏[13-14]。

图1 准噶尔盆地西北缘乌夏断裂带位置(a)和侏罗系齐古组岩性地层综合柱状图(b)Fig.1 Location of Wuxia fault zone(a)and stratigraphic column of Jurassic Qigu Formation(b)in northwestern margin of Junggar Basin

2 注气介质筛选

在进行注气形成泡沫油实验前,先进行注气形成泡沫油最佳介质的筛选。选取研究区齐古组油藏超稠油油样,原油密度为0.958 g/cm3,原始原油黏度为26.1×104mPa·s,胶质+沥青质质量分数为39.4%,饱和烃质量分数为40.1%,芳香烃质量分数为20.5%。实验所用气体主要选取CO2,N2和烟道气(CO2∶N2=1∶4),气体纯度均为99.9%。

注气介质筛选装置为高温高压配样器和落球黏度计,其中,高温高压配样器用于使气体与原油充分接触,温控区间为0~180 ℃,压控区间为0~10 MPa;落球黏度计用于测量目标原油黏度。

注气介质筛选流程:①将配样器抽真空,向配样筒内装入100 mL 的脱气原油;②将CO2气体注入到高温高压配样筒中加压至设定压力(2.0 MPa,3.5 MPa,5.0 MPa),在不同温度梯度下(20 ℃,50 ℃,100 ℃)促使气体与原油充分混合4 h 以上,待系统压力变化稳定时测量原油体积和黏度;③计算出CO2的降黏率;④依次更换气体为N2、烟道气,重复上述流程,完成筛选过程。

当注入介质为CO2时,20 ℃条件下,压力由2.0 MPa 升高至5.0 MPa 时,原油黏度由151 641 mPa·s降低至44 631 mPa·s,降黏率由41.9%提高至82.9%;相同温度条件下,当注入介质为N2时,压力升高,原油黏度变化不明显;烟道气降黏效果及降黏率介于CO2和N2之间。在温度为100 ℃和压力为5.0 MPa条件下,注入介质为CO2时,降黏率最高,为45.8%(表1)。这主要是由于CO2能较好地溶于原油,促使其体积膨胀,界面张力降低,破坏稠油胶体;与CO2相比,N2黏度小,密度较小,在原油中的溶解能力较弱[15-17]。烟道气中CO2所占比例越大,原油黏度降低幅度越大。由此可见,在相同的温度条件下,压力越高,介质降黏率越高;在相同压力条件下,随温度升高,降黏率逐渐下降。因此,选用CO2作为注气形成泡沫油的最佳注入介质。

表1 不同温度和压力下溶解不同介质后原油黏度和降黏率Table 1 Viscosity and viscosity reduction rate of crude oil dissolved in different media at different temperatures and pressures

3 注气形成泡沫油实验

超稠油注气形成泡沫油后的流相与常规原油存在较大差别。通过开展原油泡点压力测定实验、泡沫油微观可视化实验、CO2辅助蒸汽驱油实验等3 个实验,明确原油泡点压力、泡沫油形成过程及泡沫油驱油效果,揭示注气形成泡沫油的形成机理和渗流特征。

实验装置:蒸汽发生器、气量计、平流泵、多功能岩心驱替装置、高温高压配样器、落球黏度计、PVT 仪、扫描电子显微镜等设备。

泡点压力测定实验流程(图2):①将配样器抽真空,向配样筒内装入100 mL 的脱气原油,在取样点温度(50 ℃,100 ℃)下将样品加压至地层压力以上;②将一定量CO2气体注入到配样筒中,启动高温高压配样器旋转装置促使气体与原油饱和混合,待系统压力稳定后记录压力值和泵读数;③将注入气体的原油导入PVT 仪内,按照0.25 MPa 逐级降压至大气压力,充分摇动至压力稳定后记录压力和泵读数,依次分别测得各压力下的泵读数;④将测量结果标绘在算术坐标系上,得到泡点压力测量曲线,曲线之拐点即为泡点压力。

图2 PVT 实验流程及主体装置Fig.2 PVT experimental flow chart and main apparatus

泡沫油微观可视化实验(图3)流程:①制作微观玻璃刻蚀模型(尺寸为50 mm×50 mm×3 mm,孔喉直径为45 μm),设置实验温度为50 ℃;②将模型抽真空,饱和蒸馏水;③设置回压为2.0 MPa,将模型原油饱和;④注入0.3 PV 的CO2充分混合,静置10 min 后以0.25 MPa/min 的压降速率进行降压,采集释压过程中的图像并作处理。

图3 泡沫油微观可视化实验流程Fig.3 Flow chart of microscopic visualization experiment of foamy oil

CO2辅助蒸汽驱油实验(图4)流程:①以研究区齐古组油藏参数为依据,制作2 个物性相近的岩心(表2),并均匀填充6.8 mL 原油;②通过回压阀设置回压为2 MPa,一根岩心注5 PV 蒸汽后静置10 min,后以0.25 MPa/min 的压降速率释压,直至无产出液为止;③通过回压阀设置回压为2 MPa,一根岩心注0.3 PV CO2+5 PV 蒸汽后静置10 min,按照上述压降速率进行生产,直至无产出液为止(因CO2呈泡沫油效果最佳);④记录步骤2 和3 在释压过程中的产油量随压力的变化关系。

表2 实验岩心参数Table 2 Experimental core parameters

图4 岩心驱替实验流程Fig.4 Flow chart of core displacement experiment

4 实验结果及分析

4.1 原油拟泡点压力

拟泡点压力是指注气形成的泡沫油在压力释放过程中,气泡逐渐聚并到一定程度后从原油中析出时的压力[18-19]。当原油的泡点压力与拟泡点压力差值越大时,说明该原油具有注气形成泡沫油的先决优势。通过拟泡点压力测定实验,得出原油在不同注气量条件下的泡点压力和拟泡点压力与原油黏度的关系曲线(图5),原油泡点压力为9.7 MPa,拟泡点压力随着注气量的增加而升高,随温度的上升而上升。在50 ℃条件下,拟泡点压力随着CO2注入量的增加而增大,由初始的1.5 MPa 增大至5.7 MPa,压力上升速度较缓,说明储层有较好的注气特性。

图5 泡点压力和拟泡点压力与注气量和黏度的关系曲线Fig.5 Relationship curves of bubble point pressure and pseudo-bubble point pressure with gas injection volume and viscosity

泡点压力作为泡沫油形成的压力,拟泡点压力作为泡沫油消失的压力[20-21]。在同一注气量下,同时存在泡点压力和拟泡点压力,即为该注气量条件下泡沫油存在的压力区间范围。随着注气量的不断增加,泡沫油存在的压力区间范围逐渐变小,形成泡沫油的能力逐渐减弱,且随着气体的注入,原油黏度先迅速下降,之后再缓慢下降,表明形成的泡沫油黏度远低于原始原油黏度,流动性明显增强。

4.2 泡沫油渗流特征

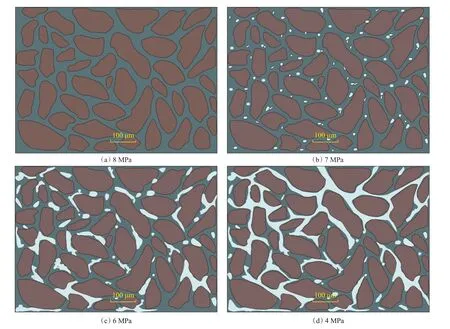

通过观察压力释放至不同阶段时的溶解气驱微观渗流图(图6),并根据气泡发育大小和多少等情况,将泡沫油渗流分为5 个阶段:①无气泡阶段。当释放后的压力大于泡点压力时,尚无气体从原油中析出,该阶段为单相油流(图6a)。②气泡析出阶段。随着压力的进一步释放,当压力低于泡点压力时,原油中的气体逐渐析出并分散于原油中,此时泡沫油开始逐渐形成,初始气泡直径较小(图6b)。③气泡扩张阶段。随着压力的进一步释放,气泡直径增大,当直径大于孔喉直径时,在孔喉处流动受阻,气泡聚并融合形成大气泡(图6c)。④气泡聚并阶段。当压力再进一步释放,大气泡发生流动,被岩石颗粒切割成小气泡,再在下一个孔喉处聚并、切割,该阶段气泡聚并且切割往复,最终形成气包油状泡沫油流(图6d)。⑤气泡消亡阶段。当压力下降至拟泡点压力之下,气泡发生破裂,泡沫油消亡。

图6 不同压力下溶解气驱微观渗流图Fig.6 Microscopic seepage flow diagram of dissolved gas drive under different pressures

4.3 CO2辅助驱油效果评价

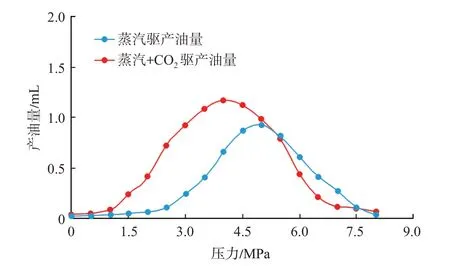

在注纯蒸汽与注蒸汽+CO2这2 种方式下随压力释放的产油量变化情况均显示,随着压力的释放,气泡数目逐渐增多,产油量逐步缓慢上升;当压力降至泡点压力后,气泡数目趋于平稳,此时形成较稳定的泡沫油,产油量大幅提升,为主力产油期;当压力释放至拟泡点压力后,气泡数目迅速下降,泡沫油逐渐消亡,产油量缓慢下降。整个过程中,蒸汽+CO2方式依托泡沫油的产生,累产油17.1 mL,采收率达42.3%,较注纯蒸汽方式提高产油量5.7 mL,提高采收率13.3%(图7)。

图7 驱油实验产油量曲线Fig.7 Oil production curves of oil displacement experiment

5 矿场应用

原油溶解非凝析气体时,压降速率越大,则越有利于气体从原油中析出并保持分散状态,就越有利于泡沫油的形成[22-24]。因此在油井注气后,再注入蒸汽焖井2~3 d,受效区原油在高压差作用下向井筒流动,初期压力在泡点压力之上,通过油嘴控压可确保压力稳定释放,地层原油以单相油流流动;随着压力的下降,井底压力降到泡点压力以下,井筒附近开始出现泡沫油流,通过提高油井冲次来强化排液,确保井底压力快速降至拟泡点压力附近,地层原油流动整体以泡沫油流为主,并持续稳定产出,此为产油主力贡献期;当压力继续下降至拟泡点压力之下,出现油气两相流,进一步提高油井冲次,加快抽油频次,确保油井快速排采(图8)。

图8 噶尔盆地西北缘乌夏断裂带泡沫油开采压力控制模型Fig.8 Pressure control model of foamy oil production in Wuxia fault zone,Junggar Basin

基于注气形成泡沫油的室内驱油机理及认识,针对研究区齐古组超稠油油藏经过10 余轮次蒸汽吞吐后面临地层能量低、周期产油低、油汽比低的生产矛盾,现场开展19口油井注CO2次生泡沫油辅助蒸汽吞吐试验,试验井平均油层厚度为14.3 m,渗透率为1 024 mD,地层条件下原油黏度为245 320 mPa·s。实施注气次生泡沫油措施后,单井增油629 t,油汽比提高0.21,采注比提高0.72,生产时间延长70 d。经化验,采出原油在50 ℃条件下黏度为25 630 mPa·s,远高于试验井未注气前50 ℃条件下的原油黏度(6 055 mPa·s)。由此可见,稠油注CO2复合蒸汽吞吐,可进一步扩大蒸汽的波及范围,提高难采储量动用程度,有利于提高产油量和油藏采收率。

6 结论

(1)超稠油注入非凝析气体形成泡沫油具有较好的可行性,其中,CO2气体较烟道气和N2更易形成泡沫油,相同条件下降黏效果最好,烟道气次之,N2最差。CO2次生泡沫油在温度为20 ℃、压力为5 MPa 时降黏率达82.9%,在温度为100 ℃、压力为5 MPa 时降黏率达45.8%。

(2)准噶尔盆地西北缘乌夏断裂带超稠油拟泡点压力随着注气量的增加,拟泡点压力由1.5 MPa增大至5.7 MPa,当注气量为0.04 mol 时能够达到较好的次生泡沫油效果。在压力释放过程中,泡沫油经历了气泡的析出、聚并、切割、破裂及消亡。

(3)超稠油注CO2次生泡沫油辅助蒸汽吞吐,做好自喷期控压排液、机抽期调参排采制度的优化,有利于提高油井生产效果,具有规模推广潜力。