现代陶艺创作中肌理语言的审美及运用

2022-11-19顾持一无锡机电高等职业技术学校

顾持一(无锡机电高等职业技术学校)

现代陶艺在创作的过程中,逐渐侧重于陶瓷制品的审美功能,让传统的陶瓷制品功能由以往的实用性变为艺术性,这一符合如今时代审美的艺术形式,也被越来越多的人关注并重视。本文对现代陶艺的特征、内涵以及所包含的肌理语言进行阐述,站在审美需求的角度上,对现代陶艺创作过程中肌理语言的具体运用进行分析,以供参考。

现代陶艺是传统陶瓷技术的创新和传承,为弘扬我国优秀传统文化做出极大贡献。现代陶艺技术不仅能够展现新时代人们的艺术审美,还能通过精美的陶瓷制品,彰显我国传统文化的底蕴和内涵,成为人们继承和发扬我国文化的重要渠道和心灵寄托。在此之中,陶瓷技术中的肌理语言是作者表达情感、创作优质艺术品的重要手段。作为现代陶艺制作的重要表现形式,肌理语言在传递情感和审美内涵层面起到积极的促进作用。

一、现代陶艺的内在特征

在我国,“陶艺”这一技术不仅充满现代感,又极具传统文化内涵。现代感是源于陶艺随着时代和人们审美追求的不断改变而发展,已经成为现代艺术的重要组成部分,也是一种极具个性和感染力的艺术形式。而传统则是指陶艺在我国已历经数千年,具有辉煌的历史成就和特有的语言艺术。对于陶艺的定义,通常是指将黏土等材料制作成一定形状,在经过干燥、表面修饰等技术处理后,将其放入窑炉,当达到一定高温之后,产生的具有所需强度和色彩、光泽的作品。将现代陶艺和传统陶艺对比来说,前者侧重于表达精神层面,现代陶艺作品也由于陶艺家的情感和艺术创造,成为具备全新审美理念的优质工艺品。陶艺艺术家多是利用作品的形式和其中内涵,对自身的情感和情愫进行表达和体现,作品自身丰富的形式和审美是将传统陶艺进行升华的集中表现。

简单来说,现代陶艺是艺术家将传统陶艺实用功能进行弱化,陶瓷制品创作视为渠道和手段,将作者自身情感、性格、心理以及审美观念等方面进行表达的艺术方式。现代陶艺与传统陶艺之间的本质区别,在于前者已经弱化其原本的实用功能,进一步追求利用这一艺术形式对自身精神的满足和表达。

二、现代陶艺中的肌理语言

(一)肌理语言的内在特征

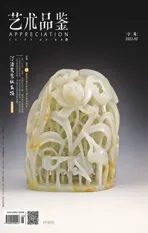

站在制作过程和创作用料的角度上来说,现代陶艺可以视为一种材料艺术。陶艺家根据材料的不同质感、肌理,有意识地进行人为的二次加工,在对土、火等性能认知的基础上,分析和了解各种材质的天然肌理,再利用相关技术手段,对其进行美化处理,将其与窑火相结合,力求表现出作者自身对自然、艺术的理解。换个角度说,现代陶艺的发展、成就和审美特点为肌理语言的运用起到积极的促进作用。肌理,一般是指某种物品的表面组织构造,通常可以在视觉和触觉方面被人们感知并认同,主要包括材质、纹路等。肌理语言是陶瓷艺术的重要特定语言,是制作材料、制作过程、窑火炼制的因素的集中体现。简单来说,肌理语言就是物体表面,在视觉或触觉方面能够让人感受到纹理的表现形式,可以是天然形成,也可以是人工形成。陶艺家利用对肌理语言的运用和创作,能够加强作品审美层面的潜能,使作品更具多样性、多元化的内涵。但是,由于材料、制作方式、制作技法、气候等因素之间的差异,致使陶艺制品之间具有较强差异性。单就艺术审美的根本层面来说,肌理语言的美感并非单纯针对陶艺制品自身,更多来源于陶艺家情感、思想等内涵的凝聚。因此,在审美角度而言,肌理语言自身并不存在艺术价值和意义,而是人们将其进行二次加工后,赋予的内涵和价值。由于不同媒介所具备的审美属性不同,因此,陶艺家在对陶艺作用进行创作的过程中,经常因材施艺,在最大程度上发挥材料本身的艺术优势和美感,并在创作期间不断探寻适合自己的艺术创作手法,从而极致地表现出自身审美理念和情感,尤其是独具特色又蕴含传统民族文化的创作手法,更是能够产生特殊的艺术效果。在陶艺制品中的肌理语言往往是抽象的,其美感大多是利用肌理表面的自然形态,如纹路、形态、颜色等方面,加以想象力的创造,将其形成一种大众能够接受并喜爱的审美体验和认知,让大众的审美心境随着作品的艺术创作而变化,这样的审美认知自然也会由于陶艺制品艺术形式和内涵的不同而不同。人们也正是在这样的直观和内在感受中,体会作者自身的情感和思想,进而让人们心中的审美属性得到释放。所以,充分发挥各种材料的肌理语言是现代陶艺创作的关键部分。在此过程中,陶艺家也应意识到材质本身的经济价值和艺术效果之间,并不存在决定性因素,并不是市场价格更高的材料,就能起到最好的艺术表现效果,因此,陶艺家手中的制作材料,并无优劣之分,自然也没有弊病的说法,关键在于陶艺家如何利用艺术手段将所要表达的理念和作品完美契合。

比如,不同釉料、坯体上凹凸不平的纹路,在雕塑、绘画设计过程中的贴、塑、压等技法,都能够在视觉或触觉感官上,为人们带来不同的艺术感受,正是这样多变的技术处理手段,为现代陶艺制品带来极为丰富的美感和表现力。

(二)肌理语言的表现形式

在现代陶艺制品中,肌理语言的表现形式主要分为以下三种。

首先,制作肌理。陶艺制品在制造过程中,会经历轮制成型时期,陶艺家需要利用双手直接接触作品,让陶艺制品能够留下陶艺家的手纹,这一过程相当于作家在自己的作品上进行签名。在之后的泥板成型过程中,利用手工修饰的方式,将灵感和奇思妙想融于制品,从而突出作品的艺术主题,体现出陶艺家在创作期间的即兴发挥,这也是陶艺家将自身审美观念融于陶艺制品的重要手段之一。

其次,模制肌理。陶瓷制品在经历高温煅烧的过程中,将多样化的图案利用技术手法印在作品的表面或底部,这是对陶瓷制品进行外部优化,提升美感的重要手段,可以凸显陶艺家在创作中的心境。

最后,釉面肌理。色彩是现代陶艺彰显生命力的重要技术手段,陶艺家在其作品表面填充各种颜色,利用色彩的张力和变化,提升陶艺制品整体的艺术表现力,这也是陶艺家将作品与自然融合的证明。

三、现代陶艺中肌理语言的审美需求

在现代陶艺制品的设计环节中,肌理语言的设计和应用更多的是指作者有意识地将材料表面的纹路进行创作、改造和充分利用,让陶艺制品能够寄托作者的思想情感。肌理语言想要彰显审美艺术,就要重视在视觉和触觉两个方面的创新和优化,让人们在生理和心理层面有所体验,从而激发人们心中的联想,进而在观赏陶艺作品的同时,收获审美体验。我国传统的陶艺肌理最早出现在新石器时代,这一时期的肌理纹路主要是满足人们日常生活的种种需求,通过在陶艺制品表面留下纹理,使其能够起到防滑的功能和装饰效果。这样充满实用性的纹理,不仅能满足人们对生活物品的基本需求,还能美化生活物品。到我国唐宋时期,随着生产技术不断发展,制作陶艺的技术水平也在随之进步,人们的审美理念发生很大变化,这一阶段由于政治层面的治理和管控,致使陶艺制品不仅是人们日常生活中的必备品,还成为高层管理人员的艺术鉴赏品,以满足其审美需求。陶艺的制作者便逐渐重视对陶艺肌理语言的创作和表现。因此,在陶艺制品中肌理语言的呈现,便成为当时陶瓷技艺追求的最高标准。在此之后,经历元、明、清朝代的更迭,直到中华人民共和国成立初期,追求肌理语言的完美都是陶艺技术的最高要求。然而,也是这种过度追求肌理完美的心态,影响着陶瓷审美品质内涵的创新和丰富,致使很多陶艺制作者受到现实观念和传统技术等方面的影响,制约其想象力的提升。直到我国改革开放以后,人们逐渐接触到多元文化,对于艺术文化的审美理念,也与以往有很大程度的不同,此时,我国陶艺技术在肌理语言方面的运用,才日益成熟,涌现出大批形式多样、风格迥异的现代陶艺制品。现代陶艺作品中蕴含的精神和思想,也被极大程度丰富和扩展。随着人们审美理念的转变和提升,现代陶艺制品,也不再具有统一的衡量标准,反而为作者提供更多、更广泛的使用素材和发展空间,从而促进我国现代陶艺技术和审美艺术的发展。

四、现代陶艺中肌理语言的表达

(一)现代陶艺肌理语言的美感表现

陶艺制品与其他艺术作品追求的都是“美”,现代陶艺中的肌理语言,在表达美感时主要体现在以下三个方面。

首先,形式美。形式美主要是指在肌理结构层面引发的对整体作品的审视。艺术能够吸引人的魅力在于这种创作形式主要来源于生活,并对生活中真实的场景、物品进行艺术创作,使其充满艺术并更加生动。虽然陶艺作品自身没有生命,却能够通过制作者的创作为其赋予生命,生动灵活地展现在人们面前。肌理语言的形式美充满张力,能够吸引人们的目光,让人们产生心理共鸣,陶艺制作者也正是利用这一特点,触动人们的心灵,从而充分表达自身情感体验。比如,现代风格和我国古典元素相融合的陶艺作品《正面反面》,通过对陶艺整体形态的塑造,结合多彩的釉色,表现出我国民间故事《白蛇传》中青蛇和白蛇的柔美形象。

其次,材质美。陶艺之所以能被视为一种材料艺术,与其制作材料的特殊性有着密不可分的关系。泥土通常是陶艺家在创作期间可遇而不可求的。优质的泥土或是符合陶艺家制品风格的泥土,对作品的呈现效果具有重要的影响作用。创作泥土能够经过火焰的锻造后去除“杂质”,成为极具美感的艺术作品。泥土在陶艺家的手中,不是简单的创作材料,而是轻盈的羽毛、坚硬的山石、呼啸的飓风或是流动的溪流,多样化的表现方式中,总有一种能够深入人心,直击心灵。

再次,联想美。我国传统的审美理念中,更重视完美、圆满,并在完整的事物中寄托美好的希望。而受到材质的影响,瓷器具有易碎、容易破损的特点,因此,对于残缺的瓷器,会因影响审美而降低自身价值,甚至逐渐不被重视。如今,现代艺术的审美理念更着重于在残缺中发现美并创造美。肌理存在缺陷的陶艺制品更是为人们扩展了想象空间,引导人们通过残缺的画面联想到更多美好。每个人都有不同的成长背景、性格和审美。因此,在看到残缺时,也会产生不同的想象和联想,进而体会出不同的体会和感悟,这样丰富的联想性也能在极大程度上激发陶艺家的创作灵感。例如,我国著名陶艺家陆斌的《大悲咒》就是利用破碎的陶艺表现人们的精神信仰,这一系列的作品意在利用碎裂表达对社会现实的写照。

最后,意境美。陶艺作品为观者展示的首先就是其表面肌理,优秀的肌理艺术效果能够对作品中意境美进行准确的传达。陶艺作品的肌理语言具有形式多样化的特点,有利于进一步表现并深化意境。优秀陶艺作品的诞生,需要陶艺家为其创设出一种特别的意境,并通过各种处理方式,将意境中的故事、精神或思想进行表达,从而触动观者内心。陶艺作品的肌理语言有助于将陶艺作品营造出充满艺术感的审美意象,这源于陶艺家对生活的体悟,将人生阅历与想象有机结合,在展现于艺术作品之中。营造意境不仅需要陶艺家采用高超的技术手段,还需将陶艺的材料、形式等方面进行结合。因此,不同的制作材料、表现形式都具有独特的意境表现作用。比如,陶艺师周国桢的《任重道远》,所表现出一只具有沧桑形象的骆驼,作品表面的肌理具有龟裂感,再加上骆驼雄赳赳姿态,象征着虽然已经饱经苦难,未来道路也许会依旧充满坎坷,但仍然昂首阔步,不断前进的态度和精神,引发观者的情感共鸣。

(二)现代陶艺肌理语言的情感表现

陶艺制品往往通过肌理语言表达着陶艺家的情感,而现代陶艺中的肌理语言在表达情感时,主要体现在以下两个方面。首先是形态。形态顾名思义,形是指陶艺制品的外形,态则是指状态或神态。不同的形态会给人不同的情感体验,唤起人们内心情感,这也是体现作者心理情感变化的方面。形态不一的陶艺制品,虽然呈现出的形态都是固态,但通过陶艺家的技术手法,能够为人们带来不同的观感,如层峦叠翠的山峰、波光粼粼的湖面、高耸的树木、奔驰的骏马等,此时的陶艺就不再是简单的陶瓷制品,而是充满作者自身情感的载体。人们看到的也不再是简单秀丽风景,而是或平静或激昂的内心世界。肌理语言中引导人们产生视觉美感,通过产生不同的心理暗示,进而形成不同的内心情感,正是陶艺家们在创作过程中,不断追求的艺术极致。

其次,釉色。在现代陶艺制作中,釉色是彰显肌理的重要表现手法。通过对色彩的搭配,能够为人们带来极致的视觉冲击力。色彩的内涵为陶艺作品的内涵进行升华和深化,颜色也不再单指色彩,而是寒冷、光明、生机、温暖、希望等情感的表达。人们对色彩的感知较为敏感,陶艺中的釉色能够冲破阻碍,深入人心。因此,在现代陶艺作品的制作环节,陶艺家应将色彩搭配和多样化的形态相结合,为每一件陶艺制品赋予不同的情感表达。例如,陶艺家林涛的《墨荷系列》作品,利用天青色为主色系,国画风格的构图,表现出超然的意境以及色彩的醇透,彰显着陶艺作品中和谐与美共存的情景。

五、结语

综上所述,现代陶艺历经千年历史发展而来,具有时代赋予的多元化特性,也是一种全新的艺术类别。肌理语言在现代陶艺制品的创作、制造环节具有重要作用,不仅是陶艺作品彰显美感的表现形式,还是作者传递和表达自身思想和精神的重要手段。因此,将肌理语言的美感表达和情感表达相结合,是现代陶艺制作过程中应重点关注的方向。