唐代艺术对契丹族的影响*

2022-11-19周美池葛易航哈尔滨师范大学

周美池 葛易航(哈尔滨师范大学)

契丹族是我国古代北方具有重要影响的民族之一,契丹族的艺术是我国重要的文化史瑰宝,是我国农耕文明与游牧文明交流的产物,也是我国古代民族文化交融的重要体现。唐朝是我国古代史上极具影响力的朝代,对周边民族的文化艺术发展有着重要的影响。

一、契丹族文化发展背景

我国北方自古以来孕育着诸多民族与特色的民族文化,从新石器时代的红山文化到后来的东胡、匈奴、鲜卑、突厥、契丹、女真、蒙古等民族都创造了绚烂的文化艺术。这些都是我们中华文明宝库中重要的组成部分,而契丹族是其中颇具神秘色彩的民族。“契丹”一词最早见于《魏书》意为镔铁,而镔铁常常用于铸造刀剑。其族名足见其在北方草原由长期游牧生活所养成的尚武精神,这对其文化的发展影响是很大的。在北方草原逐水草而居的生活中他们逐渐形成相对固定的族群,在唐朝时形成了部族联盟并归附唐朝。在这段时间中其深受唐王朝政治、经济、文化的影响并逐渐强大起来,这是其后来能够建立国家的基础。经过长期的文化交融形成了其特有的民族文化,是我国古代农耕文明与游牧文明交融的产物。916 年辽太祖耶律阿保机建国后影响力更加强大,其文化的发展更加显示出北方民族与中原汉族文化相互影响的特点。在发展中契丹文化不断吸收汉族盛唐遗风,在契丹文化中出现了很多颇具汉族特色的文化形式。吸收唐朝文化的同时契丹族又结合本民族尚武、豪放等特色形成独特的艺术形式。

对于契丹族艺术之所以能够吸收来自唐代艺术主要有这样几个原因。

首先,是当时有不少汉族人北上定居。这些北上定居的汉族人将中原地区的文化艺术带入到了契丹族。尤其是契丹族统治者对北上定居的汉族人安排合理,使这些人能够在契丹族统治区域内传播中原文化而不是为生计担忧。同时契丹族统治者也很向往以唐代文化为代表的中原文化并向北上定居的汉族人请教,这为契丹族文化艺术吸收唐代文化艺术有很大的帮助。

其次,契丹族占有燕云十六州对契丹族吸收唐代文化遗产有很大帮助。在936 年契丹族在帮助石敬瑭建立后晋之后双方联系密切。这就使得契丹族统治区域与中原地区的经济文化交流变得密切起来,有助于契丹族吸收中原文化。938 年后晋将燕云十六州献给契丹作为耶律德光上尊号的贺礼,契丹将幽州定为南京。此时的燕云十六州经济文化相对发达,并入契丹后成为契丹族学习中原文化的重要地方,对唐代艺术在契丹族的传播有重要影响。

第三,宋辽经济文化交流对契丹族文化艺术发展也有很大影响。宋辽两国议和后相对和平的关系维持了很久,并且在边界开设榷场进行贸易,契丹族与汉族的经济文化交流变得密切有助于契丹族吸收汉族传统文化。

同时为长期维持和平关系宋辽两国逐渐形成了交聘制度,在这种官方的交往中很多中原地区的文化习俗逐渐传入契丹族。同时契丹族也在改变自己在中原地区的粗鲁形象主动学习中原文化。这就为唐代艺术融入契丹族传统艺术创造了机会。

第四,契丹族教育的发展与汉化使得契丹艺术受唐代艺术影响加深。在契丹族立国之后便仿照中原模式兴办学校,并且教授汉族文化。耶律阿保机统治时期便在都城设立国子监等教育机构招收学生,教授儒学。次候的历代君主也不断加强教育建设,后来还建立了专门教授契丹族贵族子弟的专门学校。教育的发展推动了契丹族文学艺术的发展,同时也为吸收唐代的文化遗产创造了良好的人才储备。

二、契丹族音乐与唐代音乐的联系

契丹族在其游牧生活中便创造了其独具特色的音乐。他们吹叶成曲,又以自己的语言搭配歌词,在劳动生活中表达自己的情感,这就成为契丹族音乐的基础。契丹族作为北方草原民族其民族性格中粗犷、豪放、尚武的精神深刻影响着他们的音乐形式。而唐代是音乐文化艺术极为发达的王朝,契丹八部结成了以大贺氏为首的联盟,在与唐朝的相互交流过程中,唐朝音乐也对其音乐发展产生影响。而契丹音乐在受到唐朝宫廷音乐文化的陶染下,形成契丹音乐文化的“宗唐”现象。契丹的音乐定律也与唐代基本相同,所以在契丹族的宫廷音乐中承袭唐朝的地方很多。

例如,唐代音乐中专为皇帝演奏的黄钟长九寸视为定律,而在契丹族的音乐中也有记载十二律尺九寸,可见在音乐理论和演奏规律上唐代音乐对契丹族的音乐是有很大影响的。

而契丹族在音乐演奏时使用的乐器大致分为八类也是沿袭了唐代对乐器的分类,其按照乐器材质分为金、石、土、木、丝、竹、匏、革八种。其中的“金”就是指用金属材质制作而成的乐器譬如打击乐器编钟。“石”并不仅仅是普通石材制成的乐器,玉质乐器也被归类为“石”当时的磬就归为此类。“土”是使用陶烧制的乐器,比如吹奏用的埙和敲击用的缶都归为此类。“革”即是鼓等使用动物皮革制作而成的乐器。“丝”是琴、瑟这样使用丝弦制作的弹奏乐器。“竹”是筚篥、篪这类使用竹子制成的吹奏乐器;“匏”即使用葫芦为材料制成的乐器笙、竽归为此类。“木”是使用木材制成的打击乐器在雅乐中表示开始的柷和表示结束的敔都归为此类。在《新唐书》中对这种分类法分类的乐器是有详细记载的,而《辽史》中是明确记载契丹族的乐器八音分类是承袭唐朝而来的。

《辽史》中记载契丹族当时的乐曲分为国乐、雅乐、大乐、散乐、铙歌、横吹乐明显受到唐代音乐文化的影响,其中的“雅乐”就是契丹族音乐受唐代音乐影响的代表。契丹族雅乐是用于皇帝册立尊号和册封太后、太子时的音乐,是非常重要的宫廷音乐具有非常严格的演奏要求。《辽史》记载建立辽国初期契丹族使用的雅乐“十二和”就是承袭唐朝而来。契丹族使用的大乐同样深受唐代燕乐影响。唐代的燕乐有《秦王破阵乐》 《功成庆善乐》 《景云乐》。在中国武周时期以后《秦王破阵乐》 《功成庆善乐》逐渐消失,之有乐名留存,只有《景云乐》留存,并成为契丹族使用的乐舞。契丹族在大乐演奏时使用的乐器基本和唐代一致,只有部分不同。契丹族大乐演奏中增减了一些演奏的人员并添加了一些乐器。增加的乐器如小琵琶、大箜篌、毛员鼓等乐器是唐代时期所没有的。减少了楷骨、桴鼓等乐器。这说明在接受唐代音乐文化影响的同时,契丹族也融合进了一些自己对于音乐文化的想法。这些改变应该源自于契丹族作为北方草原民族时常需要进行迁徙,他们比较喜爱一些方便在马背上演奏的乐器,这是契丹族音乐文化与唐朝音乐文化交融的表现所在。在大乐的音调上契丹族音调也是承袭唐代音调。唐代的音调分为高般涉、般涉调、黄钟羽、仙吕调、高平调、正平调、中吕调谓之七羽。越角、林钟角、歇止角、小食角、双角、高大食角、大食角谓之七角。林钟商调、歇指调、小食调、双调、高大食调、大食调、越调谓之七商。黄钟宫、仙吕宫、南吕宫、道调宫、中吕宫、高宫、正宫谓之七宫。契丹族在使用时将其更名,七羽改为般涉旦、七角改为沙识旦、七商改为鸡识旦、七宫改为娑陁力旦。但也只是更改了名称对于其内容并无变化故而此种变化应当是由契丹族语言的变化导致的。在契丹族大乐的记谱方式为五、凡、工、尺、上、一、四、六、勾、合的方式,这种记谱方式则完全是承袭了唐代燕乐中的半字谱。由此可见唐代的音乐文化对契丹族大乐的影响力是非常巨大的。

契丹民族尚武精神自古传承,所以将唐代军中所用音乐也延续下来,《辽史》中有明确记载在朝会时设“熊罴十二案”。这“熊罴十二案”便是契丹族沿袭唐代时期强化军事训练,鼓励尚武精神时所用的“熊罴部”乐舞。

综上所述,契丹族的音乐文化很大一部分继承了唐代文化的相关内容,虽有变化但大体没有超出原有的框架。

三、契丹族舞蹈与唐代舞蹈的联系

契丹族世代生活在北方草原上,草原民族的生活为契丹族舞蹈的形成和发展提供了无限的题材。音乐与舞蹈的关系是相辅相成互相关联的,契丹族亦是如此。契丹族作为北方游牧民族的一支本就比较擅长舞蹈,契丹族的游牧生活形成的契丹族豪放、粗犷的性格也为契丹族舞蹈艺术的发展提供了空间,契丹族的舞蹈融入了他们生产生活的各个环节之中。

早期的契丹族舞蹈是契丹族人在生产生活中表达自己内心的工具。比如,从考古发掘中就发现了“双人舞”岩画,还有表现当时的猎人们在狩猎活动后庆祝所跳的舞蹈的“连臂组舞图”岩画以及“阴山岩画娱神舞图”岩画。后来在建立辽国后契丹族舞蹈便成为辽国的宫廷舞蹈。这个过程是长期的,并且还会融入很多其他民族的特色内容。现在我们看到的契丹族舞蹈的记载已经无法辨别哪些是其原生的内容,哪些是吸收其他北方民族的内容了,但是其从唐代舞蹈中吸取的文化内容却颇为明显。比如,在之前已经提及的《景云乐》其实代表的就不仅仅是一种音乐曲目,也代表了与之相配合的舞蹈。这种舞蹈形式能够在契丹族的宫廷燕乐中得到保存,已足见其舞蹈艺术在发展过程中对唐代舞蹈艺术的吸收。还有在前文中提到过的“熊罴十二案”其实也是一种军中的舞蹈而不仅仅是音乐。在契丹族的宫廷礼仪舞蹈当中也在交替运用契丹族传统舞蹈与唐代遗留下来的舞蹈形式。比如《辽史》记载在每年的七月十四皇帝设宴时使用的是来自北方各部族舞蹈用以助兴,但在中元节这一天则使用的是从唐代继承而来汉族舞蹈形式。

在吸收唐代舞蹈艺术文化方面民间舞蹈也有所体现。契丹族民间舞蹈中有一种马术舞蹈。这种特殊的舞蹈形式本起源于汉族在唐代开始兴盛,《新唐书》中便有关于唐玄宗时期关于使用这种马术舞蹈的记载。而契丹族作为北方游牧民族是非常擅长马术的,所以这种特殊的舞蹈形式便被契丹族传承下来了,在后来的宋辽会盟中便表演过这种马术舞蹈节目。

除此之外还有很多舞蹈形式源自唐代舞蹈,如《全辽备考》中介绍的一种名为莽势的舞蹈便是从唐代舞蹈中改变而来的。契丹族的羽人舞极其类似于唐代著名的飞天形象,足见唐代文化对契丹族文化的影响。还有剑舞,剑舞是唐代著名舞蹈形式之一,唐玄宗时期的公孙大娘剑器舞名动天下,画圣吴道子、诗圣杜甫都曾高度称赞其舞蹈艺术。契丹族的剑舞只是在唐代剑舞基础上融合了契丹族特色的服装进行改变,其他基本保留唐代形制。

综上,在契丹族的舞蹈艺术中也是深受唐代舞蹈艺术影响。

四、唐代文学对契丹族文学艺术的影响

契丹族立国后仿照中原地区的教育体制兴建学校,在汉族士人的帮助下,在较短的时间内便完成了契丹社会的制度转变,开设科举招纳人才。契丹族的文学便是在这样一个大的文化背景之下产生和发展起来的,同时随着学校的建立汉族文化也在契丹族中流传开来。任用北上定居的汉族人改变契丹族传统习俗使得契丹族文化发展,也使得契丹族文化受中原地区的文化影响加深,契丹族获得了很多中原文化典籍,之后与宋议和后两国遣使往来更是加速了契丹文化对中原文化的吸收。这一文化交融的现象尤其体现在文学艺术上。

契丹族作为北方游牧民族崇尚武力,性格狂放最初的文学作品也相对通俗。由于契丹族语言文字与中原地区不同,初时的文学创作较少借鉴中原文学作品,通常是直接表意。辽建国后随着统治区域内汉族人数量增加和与中原地区文化交流密切的影响开始受中原地区文学的影响文学作品开始注重意境与语言的优美。当然这一时期很多文人也开始使用契丹文字和汉字进行双语创作。其中对于唐代文学作品的翻译对契丹文学艺术的发展颇为重要。

《契丹国志》中就记载辽圣宗耶律隆绪就曾用契丹文字翻译白居易的诗文让臣子阅读。契丹的历代君主中不少喜好诗文,比如,辽兴宗耶律宗真就常常饮酒赋诗,也对臣子以赐诗的形式表示恩宠。如“自古贤臣耳所闻,今来良佐亲眼见”的诗句体现出辽兴宗已经吸收了唐代诗歌讲究对仗的行文方式。随着契丹文学艺术的发展后来也出现了不少著名的诗词和诗人。其中最具典型的便是载于《湛然居士文集》中为寺公大师所创作的《醉义歌》。《醉义歌》最初为契丹文字所写作,后经耶律楚材翻译成汉字。诗句优美抒发出作者对人生的感悟以及对归隐田园生活的喜爱之情。此诗颇具唐代诗词遗风,将其翻译成汉语的耶律楚材高度评价此诗称其作者为一时豪俊,并认为此诗可以与苏、黄诗词比肩。还有著名的契丹女诗人萧观音的诗词也是非常著名,有人评价说她的诗词“大有唐人遗意”。

可见唐代文学艺术对契丹族文学艺术具有很大的影响。

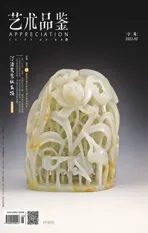

五、唐代艺术对契丹族绘画的影响

绘画艺术也是契丹族艺术的重要组成部分。早期的契丹绘画带有明显较为粗犷的北方民族艺术特征。主要以岩画为主,其内容多是描绘狩猎等活动。契丹立国后初期壁画以写实风格为主,描绘其居住地区的自然风貌和生活场景。之后随着与中原文化的交流契丹族绘画手法逐渐提升,《契丹国志》中记载辽圣宗绘画手法精妙、画作形象逼真。可见此时的契丹绘画艺术已有较大发展。

在绘画内容上很多内容也是继承唐代的绘画内容。考古学者就曾发现辽代以汉族民间孝义文化为主的画像石,以及出土的孝子形象都体现了汉唐孝义文化在契丹族中的传播。还有很多唐代的绘画作品在流传到辽国后被契丹族画家模仿,如在宝山辽贵族曾出土了一副《杨贵妃教鹦鹉图》和《寄锦图》。

另外在契丹贵族使用的器物和服饰上也常常出现唐代经典图案。历代的绘画艺术都是伴随着历史发展中逐步形成的,而契丹族与唐代的关系也同时深深影响着契丹族绘画风格,从而形成了民族文化艺术相交融,共同发展的新局面。

综上所述,唐代的文化艺术形式与内容都深刻地影响了契丹族文化艺术的发展,形成了我国古代艺术史中多彩绚烂的契丹族艺术形式。这是我国统一多民族国家文化融合的典型产物,也是我们中华民族传统艺术的重要组成部分。