边坡植物防治引黄灌渠农业污染功能研究

2022-11-15韩毅,肖磊

韩 毅,肖 磊

(黄河园林集团有限公司,河南 郑州 450003)

0 引言

目前河南黄河滩区内居住着大量的农业人口,引黄灌渠在滩区农业生产中发挥了至关重要的作用[1]。与此同时,日益扩大的农业生产所引发的农业污染问题也日益严重,对灌渠水体的不利影响也在加剧,直接导致灌渠水质劣化、水生态环境遭到破坏。农业污染是在农业生产活动中大量施用的化学肥料和高残留农药,以及畜禽粪尿、塑料和地膜等农业废弃物中的氮、磷等有机物和无机污染物质通过直接渗透、雨水冲刷、地表径流而形成的污染[2]。由于降雨和灌溉,灌渠周边的农业污染物质通过地表径流和地下渗透等方式汇入灌渠水体,从而造成水体污染[3-6]。灌渠农业污染的特点主要表现如下:在时间空间上呈现随机性和不确定性;对水体环境的影响存在一定的滞后性;污染难以界定和有效监测;污染具有复合多样性。

农业污染的本质是生态系统的破坏和失衡,而植物建植是生态修复工程措施中的重要手段,其通过调节生态系统的物质平衡和物质流动来控制污染物的扩散[7-8]。植物修复能有效去除来自农业生产污水径流和土壤渗漏的污染物,是既经济又有效的一种生态治污工程措施。李怀恩等[9]在陕西小华山水库岸坡地建设了3条不同配置方式的植被过滤带,通过试验测定了植被过滤带对地表径流中几种污染物的净化效果,分析发现过滤带内的植被条件、入流流量和入流污染物浓度是影响过滤带净化效果的重要因素。钟珍梅等[10]指出以高投入、高产出、高排放为特征的现代农业在带来巨大经济效益的同时,也带来了一系列的环境问题,并根据《中国统计年鉴》及《中国农村统计年鉴》的相关数据分析了我国由化肥、农药、养殖废弃物等产生的农业污染现状。

随着河南黄河推动保护治理“1562”的新发展格局,对于河南黄河的河道治理、修复河道生态环境提出了更高的要求,黄河滩区的生态修复工作已受到高度重视,并逐步开始了大规模的实践和应用[11-12]。在前人研究的基础上,笔者依托在新乡原阳堤南灌渠所设计建设的边坡植物带,进行了数次冲刷模拟试验,探索了在复合农业污染条件下,不同植物覆盖程度、不同入流流量、不同品种的边坡植物对模拟径流中污染物的拦截和净化功能,验证了植物防护带对农业污染物的净化机理,研究了边坡植物防治引黄灌渠农业污染的功能。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

堤南灌区位于新乡原阳县南部的黄河滩区,西起焦作市武陟县境,东至封丘县境,南依黄河,北临黄河大堤。1959年国家修建花园口枢纽时在黄河北围堤上建设了幸福渠首闸,1960年开挖堤南干渠,同年灌区开灌。灌区设计引水能力40 m3/s,总控制面积256 km2,辖7个乡镇、178个行政村,总人口25.02万人,其中农业人口24.57万人;灌区耕地面积2.08万hm2(包括淤改沙荒地和下滩地),目前有效灌溉面积0.95万hm2。

灌区内土地平整,土壤肥沃,气候温和,光照充足,适于各种作物生长。自幸福渠开灌以来,农业生产条件、生态环境得到了充分改善,农业连年丰收,农民收入不断增加,社会、经济效益十分显著,当地群众把堤南干渠亲切地称为“幸福河”。灌区引水工程已成为当地不可缺少的重要基础设施,在当前和今后相当长一段时间内担当保障生产生活、维护生态环境、服务社会经济发展的重任。

1.2 试验区域的规划建设

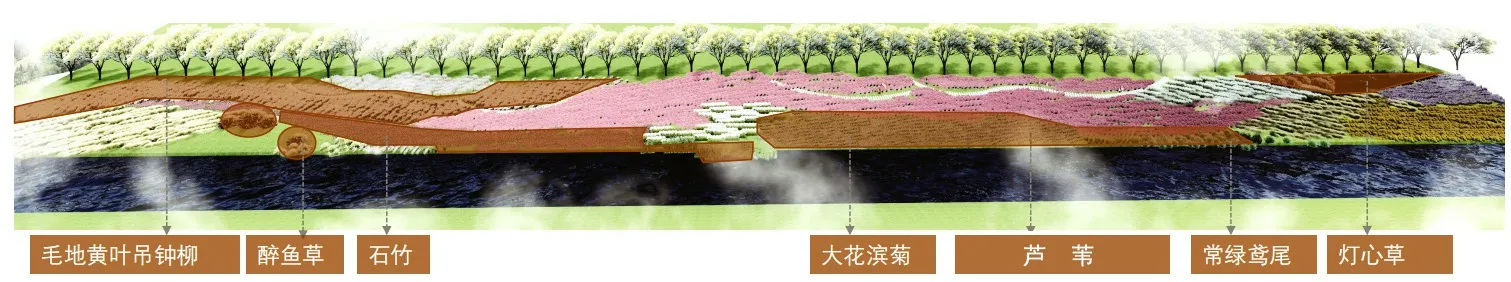

试验段位于河渠左岸边坡3+000至3+100处,全长100 m,平均宽度30 m,实施区域总面积约2100 m2。该试验段属于堤南灌渠生态整治工程的1个展示节点,其中的生态护坡工程是河渠生态修复工程的重要组成部分,主要分布在渠道左右岸坡面及坡顶位置(图1)。试验段的规划布局遵循植物多样性和季节性原则[13-15],共选用了7种植物。其中毛地黄叶钓钟柳的种植面积为310 m2、大花滨菊270 m2、醉鱼草350 m2、石竹240 m2、常绿鸢尾420 m2、灯心草250 m2、芦苇470 m2。为了保证植物的覆盖度,种植密度控制在25~36株/m2。

图1 试验段设计范围

1.2.1 设计思路1 选用多种边坡植物,相互搭配形成植物组团,其净化能力比单一植物品种强,对于维持物种多样性和群落稳定性有一定的意义。在治理农业污染的过程中,应注重提高植物群落的整体抗性,并降低后期维护成本。将不同品种和生长季节的植物进行搭配组合,不仅能建立更加稳定的植物群落,还能够形成独特的护坡景观,最为重要的是还能够达到更好的防治污染效果。试验段植物平面布置如图2所示。

图2 试验段植物的平面布置

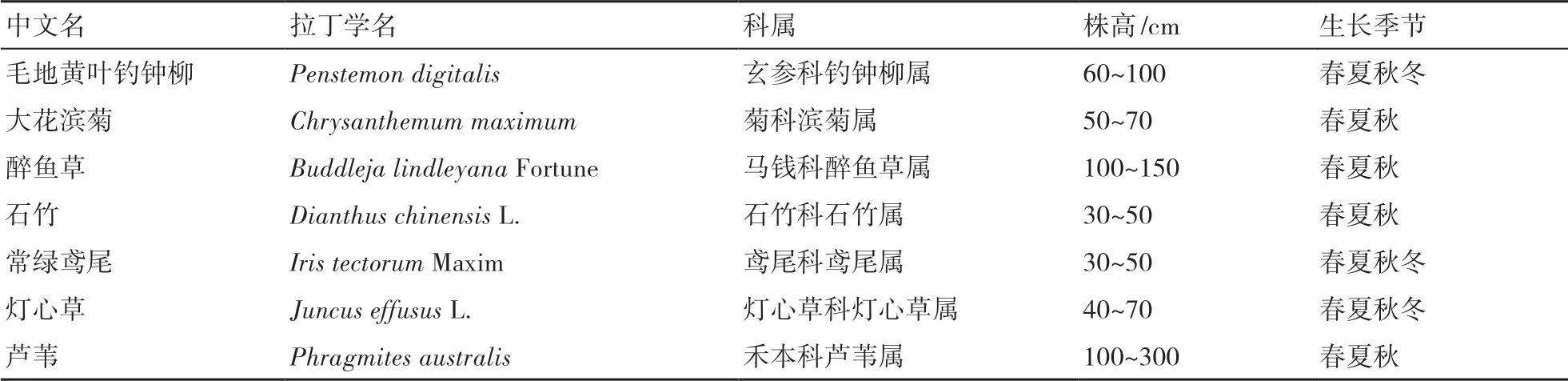

1.2.2 设计思路2 将生长季节不同和休眠时间不同的多种植物搭配起来,形成互补,这样在一年四季中都有非休眠状态的植物存在,可以实现在不同季节交替净化污染物的目的,取得长久、持续的净化效果。在试验过程中选择的长期植物品种如表1所示。

表1 在不同生长季节选用的植物品种

通过对不同边坡植物的实际栽种,试验段建成 后的效果如图3所示。

图3 试验段建成后的效果

1.3 试验具体落实方案

1.3.1 具体措施 在试验时间的选择上充分考虑了植被在自然状态下的普遍性和典型性,还在最大程度上排除了对试验结果有影响的外部干扰因素。为了使试验过程中的大部分植物处于生长活跃期,在试验时间上选择秋季作物收集后、春耕前,这样避开了降水多的雨季,没有大量地表径流干扰;土壤自然含水率保持在较低的水平,有利于污染物的滞留;属于农闲时节,施肥、用药等人为干扰较少,保证了试验过程的顺利进行和试验结果的客观性。

1.3.2 注意事项 本试验还考虑到了边坡防护植物的生长环境条件(湿度、温度、光照等),使各种植物同处于靠近水边的近水缓冲区域[16]。所选用的植物品种均为适应当地气候、较为常见的典型多年生草本植物,通过互相混交种植形成群落;不同植物均处于生长旺盛期,即活跃的生长季节内,植物生理代谢正常进行;在季节上处于立秋后1个月左右(9月下旬),白天温度较高,夜晚温度则明显降低,这种昼夜温差大的季节有利于植物对有机物的吸收和积累,特别是植物根系处于高度活跃期,是每年生长周期中的第2个高峰期。

1.3.3 人工污染物径流模拟装置的设计 试验装置由储水搅拌装置和污水冲刷槽2部分组成。其中储水装置位于坡顶部,储量0.35 m3(1.0 m长、0.5 m宽、0.7 m高),桶内设有搅拌装置,每隔5 min手动搅拌1次,防止颗粒态污染物的沉淀;在储水装置底部设置有出水口和收集槽,收集污水后汇入污水冲刷槽。污水冲刷槽装置为高1.0 m、宽0.5 m,其下口面向河槽,其坡度可以在0°~20°范围内调节,以模拟自然降水形成的径流强度;在其下口处设有扩散板,以模拟不同宽度的污水径流(图4)。

图4 人工污染物径流模拟装置示意图

在进行人工污染物径流的模拟冲刷试验时,先将定量的磷酸氢二铵、田间污染土与水充分混合,用于模拟农业污染水;然后,利用上述的试验装置对边坡植物带进行污染水冲刷试验,研究植物带对污染物的拦截效果,验证其对于污染物的拦截机理;最后,将超量含氮、含磷的污染物施加于植物种植土壤,探索植物组团对氮、磷的降解和吸收效果。

1.3.4 操作流程 在边坡植物带中挑选长势良好的区段,在距离河渠常水位高差约5 m的边坡顶部设置试验装置,选择晴好天气开始模拟污水冲刷试验。冲刷区域的控制面积为30 m2(6 m长×5 m宽)。用于模拟农业污染的化肥施用强度为每储水桶用磷酸氢二铵[(NH4)2HPO4]1 kg,大田取污染土5 kg。在模拟径流强度时,将冲刷槽的坡度分别设置为5°、10°、15°,即冲刷试验分3次进行,每次装置释放污水量0.35 m3。冲刷前在试验区段内采用“梅花形”取样方法,距边坡顶由远及近采集5个位置的0~15、15~45、45~60 cm 3个不同深度的土壤样品,充分混合均匀后装入取样袋,并标记其取样位置和土层信息等,然后将其置于土壤烘干机中烘干。在冲刷试验日后的第5天和第10天,分别采用上述方法在3个土壤层取样,然后将充分混匀的土壤样品置于土壤烘干机中烘干。在静置3 d后,将所有土样交送河南省农业科学院植物营养与资源环境研究所进行土壤氮素、磷素含量的测定分析。

2 结果与分析

2.1 试验区段土壤氮、磷含量的动态变化

依据测定结果,模拟冲刷试验后土壤氮、磷含量的动态变化如表2所示。

从表2可以看出,在冲刷试验后第5天,在距离冲刷装置位置较近的取样点#1、#2,其氮、磷含量均有很大程度的提高,提高幅度明显表现为氮<磷,并且在不同土壤层次上呈现出表层土(0~15 cm)>中层土(15~45 cm)>下层土(45~60 cm)的趋势;在其他取样点,氮、磷含量随位置由近及远提高幅度逐渐降低,在最远的样点(#5)几乎无增长。这渐表明,氮、磷元素此时已经在边坡土壤中发生了迁移和扩散,且氮元素的迁移速度明显大于磷元素。9月初~10月中旬是边坡植物生长的第2个高峰期,尤其是根系处于生长旺盛期,此时植物根系对营养元素的吸收作用强劲,因此,土壤中氮、磷元素含量的下降归因于植物的吸收。

表2 模拟冲刷试验后土壤氮、磷含量的动态变化

在冲刷试验后第10天,边坡土壤中养分含量均有明显的降低,在不同植物种植土壤中养分含量普遍存在向表层分布集中的现象。在不同土壤层次中氮元素含量呈现较均匀分布,磷元素则集中分布在表层土壤中,这说明氮元素更不容易通过径流与渗流而流失,而磷元素更容易受到径流的影响而流失。此外,发现有植物根系分布的土壤中养分含量明显低于裸露土壤的。可见,边坡植物能够显著地降低农业生产导致的径流污染,其作用效果表现为植物覆盖土地>裸露土地,且对氮元素的移除效果大于对磷元素的移除效果。

在应用过程中,灌渠周边经过降雨或灌溉形成径流,只有在经边坡植物组团缓冲渗透再汇入水体的前提下,污染物才能被有效吸收拦截;而当径流通过管涵等排水系统集中汇入河渠时,径流污染物就通过点源的方式进入水体,进而造成水体污染。因此,边坡植物用于防治灌渠污染的区域有其局限性,更加适合于农业生产用地集中的区段。

在靠近村镇的区域,由于污水来源情况更加复杂,还需考虑采用雨污分流、分别处理的办法。此外,植物组团在形成前期,还会存在发育不完善、存活率不理想的情况,从而形成“木桶效应”而影响其整体污染防治效果。而对于已建植数年、长期种植的边坡植物,随着区域中污染物的日积月累,植物组团反而会变为“氮库、磷库”等污染物的输出来源。因此,对于边坡植物需要定期进行更替和管护,以保证其防污治污功能的正常发挥。

2.2 建植边坡植物防护带的效益

建植边坡植物防护带,占用土地资源不多,在前期建植和后期管养方面成本低,景观效果好,能够有效控制农业污染物对引黄灌渠水体的影响,可以改善水环境质量,具有明显的生态保护效益。

3 讨论与小结

3.1 讨论

植物对农业污染的消减主要是通过植物根系对土壤中污染物的吸附和吸收作用、对径流中泥沙裹挟的污染物的拦截作用以及提供微生物共生环境(如植物根系的根瘤菌)等方式,对农业污染物进行分解、转移和固定而实现的。生长茂盛的植物群落还能明显改善土壤的渗透性,从而增加地表径流的入渗,达到滞留污染物的目的[17]。

植物消减土壤及地表径流中的氮元素主要靠植物根系的吸收与反硝化作用[18]。在植物群落中,微生物在有氧条件下首先将含氮有机分子转化为氨氮,位于根系的微生物将氨氮转化为硝态氮,硝态氮又通过反硝化作用生成氮气而释放出来。氨氮和硝态氮也能被植物根系吸收,并固定在植物体内。因此,只要在日常管护中定期对植物进行更替,即可达到将氮元素移出区域土壤生态系统的目的。植物对磷的去除机理主要取决于污染物中磷的形态[19],各种含磷有机肥料、农药的降解主要依靠植物根系分泌的各种酶来实现。

3.2 小结

本试验研究发现:边坡植物能增大土层表面粗糙率,还能增强土壤的渗透性,促进地表径流下渗;植物防护带能有效地拦截和吸收径流中的污染物,阻止其进入水体,可在灌渠农业污染防治中发挥重要作用。边坡植物对污染物的拦截效果受植物覆盖度、土壤初始含水率、径流时间和强度的影响,植物的覆盖率越高,对径流中悬浮污染物的拦阻能力越强;土壤初始含水率越高,其入渗能力越小,越不利于污染物的滞留;径流时间越短、强度越大,越不利于边坡植物拦阻和吸收污染物。

受条件和设备的限制,笔者未能开展在模拟自然降雨条件下的试验;本试验植物品种的选择和配置模式相对固定,试验时间也仅限于入秋后1个月左右,未能收集到更加贴近自然状态的数据;对植物净化污染物机理的研究也不够深入,所得试验结果有其局限性,但可为坡耕地农业面源污染治理、绿篱技术推广和重点水源地的保护提供借鉴和参考。