砖茶控氟研究述评

2022-11-15郝汉舟张文胜张丽雅张雨硕闫玟君彭桂圆

郝汉舟,张文胜,张丽雅,张雨硕,闫玟君,彭桂圆

(1.湖北科技学院 资源环境科学与工程学院,湖北 咸宁 437100;2.湖北科技学院 长江中游水土资源研究中心,湖北 咸宁 437100;3.湖北省地质局第四地质大队,湖北 咸宁 437100)

0 引言

目前,全球有60多个产茶国和地区,茶叶年产量近600万t,贸易量超过200万t,饮茶人口超过20亿,茶文化已成为全世界共同的精神财富。我国是全球最大的茶叶生产国和消费国,中国茶叶累计出口23.40万t,出口额13.80亿美元,其中青砖茶年产量占比由不足10%增加到20%左右[1],发展较为迅速。有研究表明,茶叶中含有多酚类等多种化合物,具有防癌、止渴、减肥、预防龋齿等功效。砖茶又称紧压茶或边销茶,主要包括有黑砖茶、茯砖茶、花砖茶、老青砖、康砖茶、紧茶、金尖茶、米砖茶、沱茶等[2],蒙古族、藏族、哈萨克族、维吾尔族、塔吉克族等民族居民多以畜牧业为生,饮食多肉、乳,喜用砖茶来解腻或配制奶茶,因此,他们世代保持着大量饮用砖茶的习惯[3]。

适量的氟有益于人体的生长发育和繁殖,但人体对氟含量的接受范围非常窄,长期摄入过量的氟易患上氟斑牙和氟骨症等[4-5],重症患者甚至丧失劳动能力。Kpenkoropekuu于1963年首次报道了在越南由茶中氟过量摄入引起的氟牙症流行现象。1983年,在四川省阿坝州壤塘县发现了我国第1个饮砖茶型氟中毒病人[6],之后在新疆、内蒙古、甘肃、青海、宁夏和西藏等省(自治区)均发现了不同程度的同症状病人[7]。

砖茶控氟研究对促进茶业的健康发展、保障食品公共卫生安全、维护民族团结、促进民族间经济文化交流、扩大砖茶出口等具有十分重要的意义。本研究从砖茶中氟的含量及来源、有关砖茶的系列标准、砖茶的控氟技术等方面梳理已有文献,以期为我国砖茶产业健康发展提供有益对策。

1 砖茶氟含量

1.1 砖茶氟含量现状

我国砖茶的主要产地有湖北、湖南、四川、云南、陕西等。国内外文献表明,砖茶含氟量显著高于一般茶叶,有92.4%的砖茶样品含氟量位于500~800 mg/kg[8](表1)。汪 显 阳 等[9]实 验 测得砖茶中氟含量为742.23~810.64 mg/kg,平均为775.51 mg/kg。杨阳等[10-12]对国内各主要产茶区的砖茶含氟量进行了测定,不同产地的茶氟均值在261.70~875.80 mg/kg之间。

表1 不同产地、品种的砖茶含氟量[10-12]

有一些植物能够积累氟,如唐菖蒲氟含量达到20 mg/kg,棉 花氟 含 量高 达4000 mg/kg[13]。茶树和山茶花是氟的自然累积植物,累积量分别达871~2000、1000~1400 mg/kg[14-15]。茶树是氟的超富集植物,特别是成熟叶片中氟的积累可达1000 mg/kg以上[16],其氟含量是相同生长环境下其他植物的10~100倍。嫩叶对氟的富集系数为0.13~0.95,成熟叶对氟的富集系数为1.03~8.56[17]。已有调查显示,四川、湖北两地产的砖茶氟的含量大都高于湖南、浙江、云南3省的,其中氟含量最低值为74.10 mg/kg,出现在云南省;最高值为991.20 mg/kg,出现在四川省[18]。

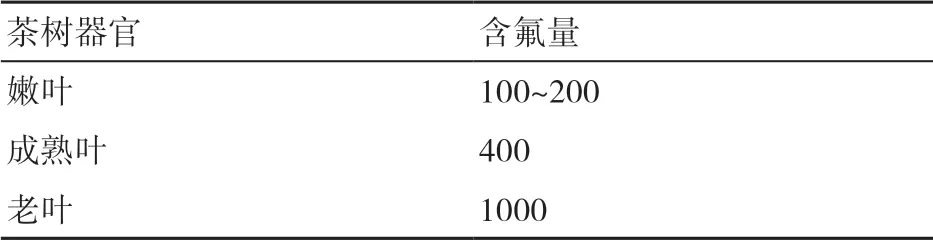

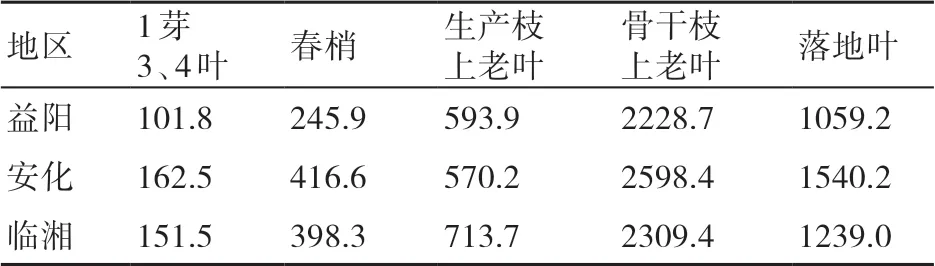

1.2 茶树不同组织器官氟的分布规律

李丽霞[19]研究发现茶树叶片是氟的主要富集器官,约占树体总氟量的96.22%。茶树不同器官氟含量及其分布高低顺序为:叶片>花蕾>树皮>生产枝>骨干枝>吸收根>茎主轴>主根>侧根(表2)。不同地区各种叶片的氟含量高低顺序为:骨干枝上老叶>落地叶>生产枝上老叶>春梢>1芽3、4叶(表3)。

表2 部分茶树器官的含氟量[20] mg/kg

表3 不同地区各种叶片的氟含量[10] mg/kg

2 砖茶氟的形态

2.1 我国不同地方土壤氟含量

茶叶中的氟主要来源于土壤,针对我国土壤氟含量已开展了大量研究。西藏土壤中氟的平均含量为506 mg/kg[21];皖北地区土壤全氟含量为265.8~612.8 mg/kg,平均含量为423.7 mg/kg[22],广东省土壤氟平均含量为407 mg/kg[23]。

我国表层土壤氟背景值为453 mg/kg,变幅为191~1012 mg/kg,远高于世界土壤氟背景值(200 mg/kg)[24]。现有研究发现,南方地区红壤氟含量平均为65.6 mg/kg,华北地区黄壤氟含量平均值为430.46 mg/kg[25-26]。我国土壤氟含量总体表现为北多南少,北方地区土壤含氟量总体大于南方地区,且远高于世界土壤氟背景值。因西北地区干旱少雨,风化、淋溶的程度弱,氟不易迁移,所以土壤中氟含量较高;而东南沿海的各省市由于土壤淋溶作用强,酸度大,土壤氟易迁移淋失,含量较低。

2.2 土壤氟存在的形态

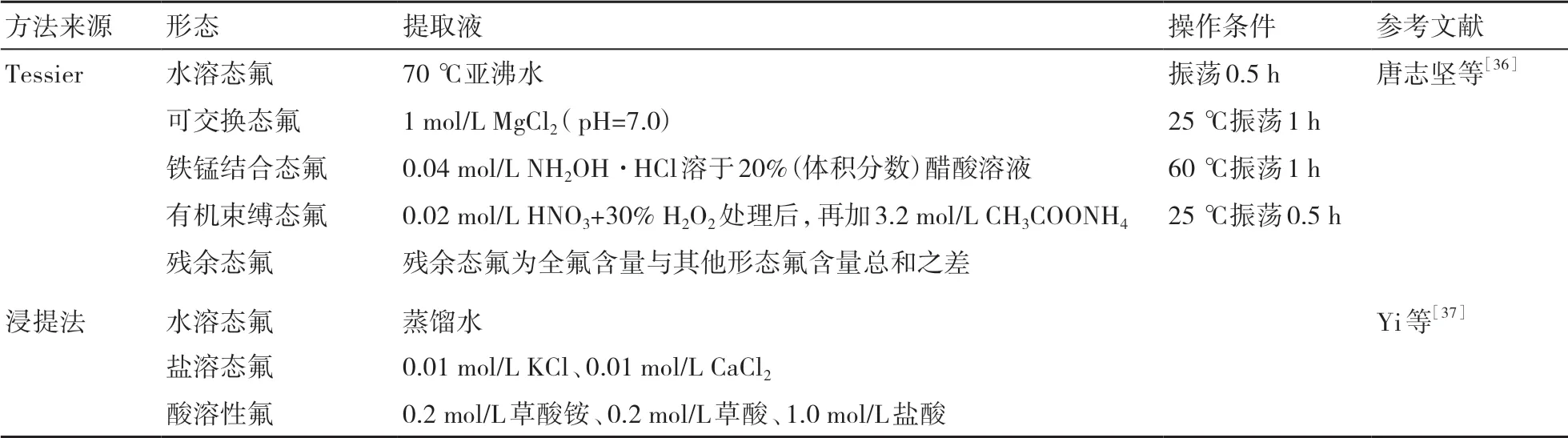

土壤中的氟以多种形态存在,在20世纪80年代,国内学者把土壤氟分为总氟和水溶态氟[27],而国外学者把土壤氟分为总氟、水溶性氟和树脂交换性氟[28]。目前,我国大部分学者把土壤氟分为水溶态氟、交换态氟、铁锰结合态氟、有机束缚态氟和残渣态氟5个形态[29-30]。除此之外,离子色谱技术是近几年来发展起来的一种集分离、检测于一体的分析方法,将被应用于土壤普查中有效氟的测定[31]。常见土壤氟形态的提取方法见表4。

表4 土壤氟的存在形态

各层土壤氟含量表现为残余态>可交换态>水溶态>有机态>无定形氧化铁态[32]。残余态氟占全氟含量的90%以上,是茶园土壤氟的主要形态。水溶态氟占全氟的0.03%~0.44%[33]。此外,水溶态氟和可交换态氟对植物、动物、微生物及人类有较高的有效性,易被作物根系吸收并进入食物链[34-35]。

氟含量在很大程度上取决于土壤的物理特征,如孔隙度、土壤和岩石的酸度、温度、离子交换、阳离子/阴离子的存在以及其他正在进行的化学反应等[38]。茶园土壤水溶性氟及全氟均随土层深度的增大而减小[39]。土壤水溶态氟含量受土壤有机质、成土母质、土壤质地、土壤pH值及气候条件等影响。其中,水溶态氟的含量受地下水pH值影响最大,pH值在6.0~8.5范围内每上升0.5,水溶性氟含量增加0.4~0.5 mg/kg[40],且可交换态氟、水溶态氟与阳离子交换总量、有机质含量呈正相关。

3 砖茶技术标准分析

目前针对砖茶已经公布了系列标准,不同国家、地区、部门及行业都有不同标准,主要涉及人均每天允许摄氟量标准、砖茶含氟量标准、土壤含氟量标准、修复控制技术标准、加工标准等(表5)。

表5 目前针对砖茶公布的系列标准

经过对表5系列标准的分析发现:(1)WHO和美国规定的人均每天摄氟量上限为4.0 mg,我国规定的人均每天摄氟量上限为3.5 mg;WHO和EU规定的饮用水中氟化物的指导值为1.5 mg/L,美国和我国规定的饮用水中氟化物限量值为1.0 mg/L。通过对上述国内外相关标准的对比,可以看出我国对氟含量的控制比国外更严格。(2)EU指出环境空气中氟化物的指导值为1 μg/m³,而我国规定环境空气中氟化物的含量≤7 μg/m³即可,符合《中华人民共和国农业行业标准:绿色食品产地环境质量》的要求,但是显著高于EU的指导值。我国规定灌溉水中氟化物含量和茶园基地周边水源氟含量均需≤2.0 mg/L,与美国规定的水中氟化物最大污染水平二级标准相同,且符合《中华人民共和国农业行业标准:绿色食品产地环境质量》的要求。(3)《中华人民共和国农业行业标准:绿色食品茶叶》中规定茶叶中水浸出物≥34.0%,与《中华人民共和国农业行业标准:无公害食品茶叶》中规定的茶叶中水浸出物≥32.0%相比,前者规定的水浸出物比率更大,要求更严格。在《中华人民共和国农业行业标准:无公害食品茶叶》中明确规定了砖茶的相关标准,相较于《中华人民共和国农业行业标准:绿色食品茶叶》对砖茶的标准要求更详细。(4)《茶叶氟含量控制技术规程》中规定茶园基地土壤氟含量≤100.0 mg/kg,但目前我国土壤含氟背景平均值为453 mg/kg[24],所以基于土壤含氟量背景值调查规划茶园基地是砖茶控氟的一项重要工作。(5)根据《中华人民共和国卫生行业标准》规定的我国每人每日总摄氟量≤3.5 mg,按照每1 kg砖茶含氟量为300 mg,推算出我国砖茶每人每日使用量需<12 g,但对于多数喜爱饮用砖茶的少数民族居民来说,人均每天砖茶使用量远远高于12 g,可见对砖茶进行有效控氟对少数民族居民的身体健康十分重要。

4 砖茶控氟技术

4.1 选择适合砖茶生长的环境,培育低氟茶树品种

茶树中氟的积累与外部氟浓度之间呈现线性相关性[41],与玻璃、铝、钢铁等相关的工厂排放氟颗粒,如A1F3、NaAlF6、CaF2[42],使得周围的茶树叶片氟含量较高有关,故茶园不宜选择在上述区域附近。土壤 pH值的变化和其他阴离子的存在或阳离子也会影响植物对氟的吸收[17]。土壤pH值在5.5~6.5之间,植物吸收的土壤氟极少[43]。此外采用阳离子交换技术可去除水中存在的氟离子[44]。

茶树的生长周期越长,叶片含氟量就越高,所以采嫩叶进行饮用或者减少茶树的生长周期可以降低砖茶的氟含量。从不同季节来看,茶叶中的氟含量表现出春茶>夏茶>秋茶的趋势[45-46],一般宜采春茶。

唐应林等[47]研究得出:通过对茶叶幼苗根部接种根瘤菌,并在整地时预先为含有根瘤菌的茶树幼苗设置合理的基肥,使茶树在后续生长过程中,将从土壤中吸收的大部分氟元素锁定在根部的根瘤块中,阻止氟元素通过根茎组织运输到茶叶处,能有效地降低茶叶氟含量,并能节省氮肥用量。

4.2 茶叶加工阶段控制

茶叶经揉捻后细胞壁破碎,通过水洗可以使一部分氟溶于水。春晓亚等[48]研究发现,在砖茶加工过程中将揉捻叶用室温水清洗1~2 min,不但可以有效降低茶叶氟含量,并能最大限度地保留其有效成分,且成本较低,在生产上有一定的推广价值。不同杀青方式对茶叶含氟量也有一定影响,陈玉琼等[49]发现在水潦青、炒青、蒸青这3种杀青方式中以水潦青方式的降氟作用最大,且控制在1 min以内效果最好。

4.3 外源添加药剂控制

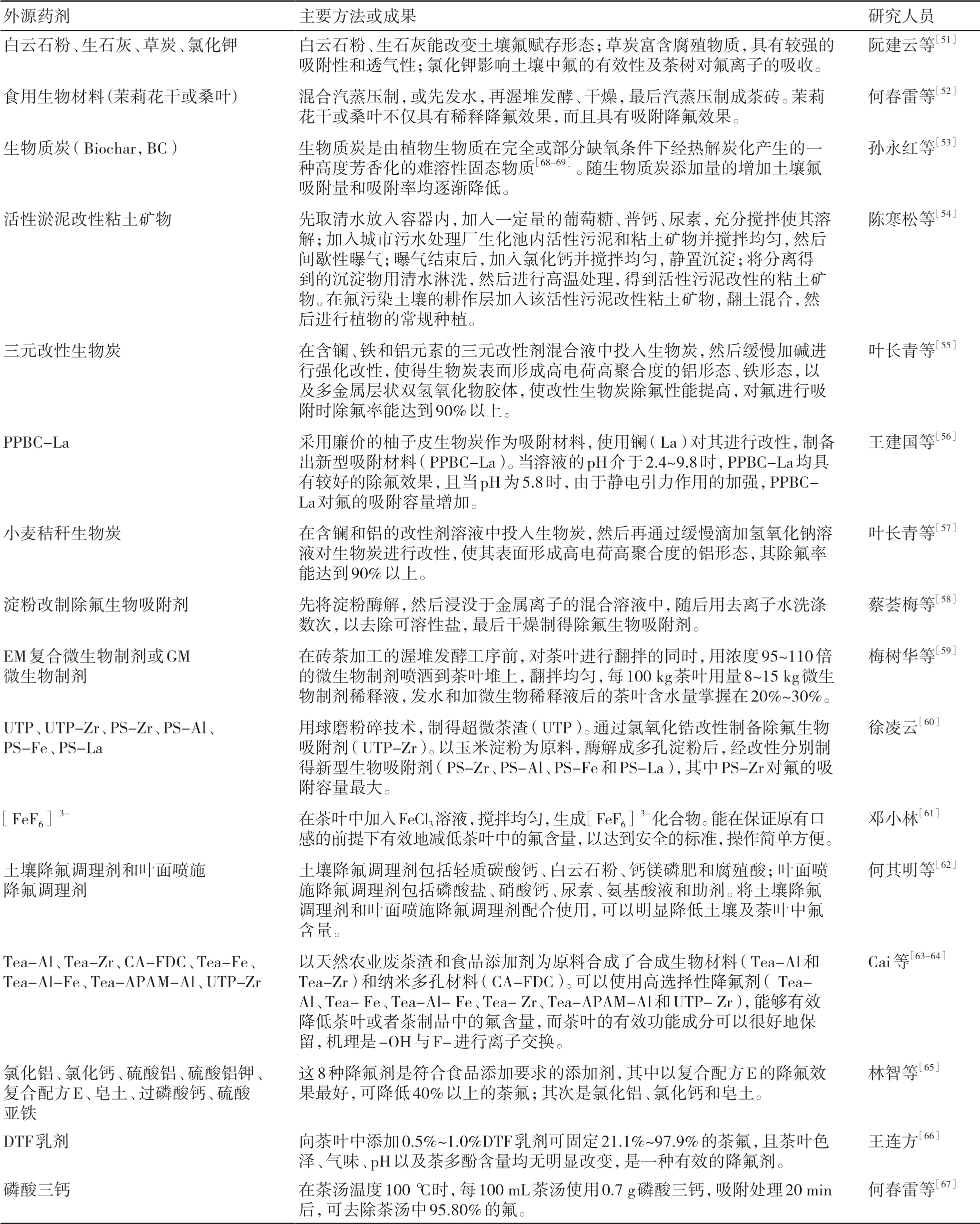

添入外源药剂,有各种饮用水除氟的物理化学法。除了这些方法外,还报道了用红花鼠尾草、白术、金缕梅进行植物修复、生物除氟技术和改性生物技术[42,50]。部分学者的研究成果[51-67]见表6。

表6 学者们在外源添加药剂控氟领域的部分研究成果

外源药剂主要有生物质炭、除氟吸附剂、降氟剂、含钙物质等。生物质炭有淤泥改性、镧铁铝的三元改性剂、小麦秸秆生物炭等。用柚子皮生物炭改制的新型吸附材料(PPBC-La),具有高效、成本低、环境适应性好的特点[68]。

吸附剂有生物吸附剂、物理吸附剂和化学吸附剂。与物理、化学吸附剂相比,由藻类、真菌、木本植物等制备的生物吸收剂得到了广泛应用[69],它们易获得、环保、高效,如木炭[70]、活性稻壳[71]、果皮和小粒咖啡果壳[72]。由淀粉改制的除氟生物吸附剂,易于工业化操作,成本低,效率高,处理简单,无二次污染,具备大规模推广应用的潜力[61]。在茶叶中添加[FeF6]3-溶液,能有效减低氟含量以达到安全的标准,操作简单方便。

4.4 茶叶冲泡阶段控制

茶氟浸出量与冲泡时间大致成正比关系,氟浸出量一般在最初的5~6 min内增加十分明显,当采用间歇冲泡方法时,氟的浸出率以第1、2泡浸出率最高[73]。将传统的熬煮法改为多次冲泡法,且第1泡茶汤只用来洗茶而不饮用,可以有效地降低人体对茶氟的摄入。

祝军等[74]研究发现,水浸出氟量只占茶叶全氟量的12.8%~56.6%;茶水比越小,氟浸出率越低;冲泡水温越高,茶水中氟浓度也越高。冲泡时应降低茶水比和水温。此外,额尔登桑等[75]研究发现,用自来水煮茶叶,茶汤中的氟含量明显高于用纯净水煮茶的茶汤,建议用纯净水煮茶。

5 研究不足及未来展望

目前,国内对茶叶氟的研究多集中在茶叶氟来源、影响茶叶氟含量的因素、茶叶控氟技术等几个方面, 且存在一些不足之处。

(1)选育低氟茶树品种难度大、周期长,且品种的推广存在适应性的问题;土壤改良措施成本高,难以推广;降氟材料以及生物化学降氟方法存在安全隐患,且有可能影响茶汤风味。

(2)土壤中全氟化合物的研究受现有标准物质和检测技术限制,目前尚不能完全甄别和分析出土壤中有机氟的含量及未知的有机氟种类。土壤微生物、土壤腐殖酸、土壤矿物与土壤中氟化合物的相互作用机制不明确。

(3)水-土-茶树系统中氟迁移转化规律研究不足,基于同位素示踪技术探明不同来源的氟迁移转化研究不够。

未来研究建议从以下方面加以开展:

(1)土壤中氟的吸附、固定机理,氟化物在土壤中的释放作用、化学与物理迁移规律,工业排放的氟污染物及化肥施用带来的氟污染物的生物地球化学行为,土壤中氟离子向地下水的迁移过程及机制,不同区域氟毒害的临界浓度的确定,氟污染物不同暴露途径的健康风险分析等将是未来的重点研究方向。

(2)开发稀土元素改性的生物炭材料,如镧改性生物炭材料(PPBC-La)在茶园中应用。

(3)合理采用微生物发酵提高茶叶品质。如金花菌在发酵过程中可以抑制其他杂菌的生长,具有良好的抗癌的功效。