我国城市文化研究进展和演化趋势的可视化分析

2022-11-10谈佳洁

谈佳洁

(1.上海师范大学 旅游学院,上海 201418;2.上海交通大学 城市科学研究院,上海 200240)

2014年《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》中首次提出“注重人文城市建设”,“十三五”规划中也明确指出要“加强文化和自然遗产保护,延续历史文脉,建设人文城市”,并把人文城市列为五种新型城市之一。我国城市建设发展模式已逐渐从传统粗犷式的重资源竞争、重物质模式转变为重城市文化软实力和城市精神的新模式。这种转变当然也得益于数十年来我国学术界在城市文化方面长期研究积淀的结果。

自20世纪末起,我国学者开始涉猎城市文化研究领域,张鸿雁、刘士林为代表的一批学者以芒福德城市文化思想为理论源泉,在学习和借鉴过程中寻找适合中国国情的城市文化建设路径和方法。虽然我国城市文化研究已走过数十个年头,但对城市文化研究的历史脉络进行系统性整理的综述类文章较少,且深度和广度远远不足。[1-2]而使用科学知识图谱的相关研究则主要聚焦于城市记忆、城市品质、城市空间或城市更新等细分领域,直接以城市文化为主题的文献计量研究则相对较少。

本研究尝试通过多款文献计量和可视化工具综合使用,厘清1998—2019年22年间我国城市文化研究的结构和脉络,梳理和总结我国城市文化研究已取得的贡献和经验,为将来更好地开展城市文化研究提供科学指引。

一、数据来源与研究方法

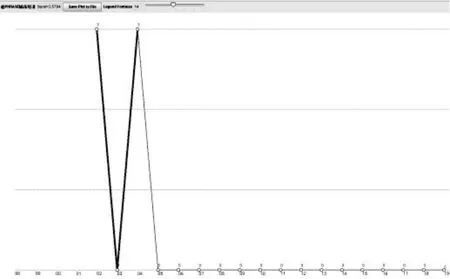

(一)数据采集

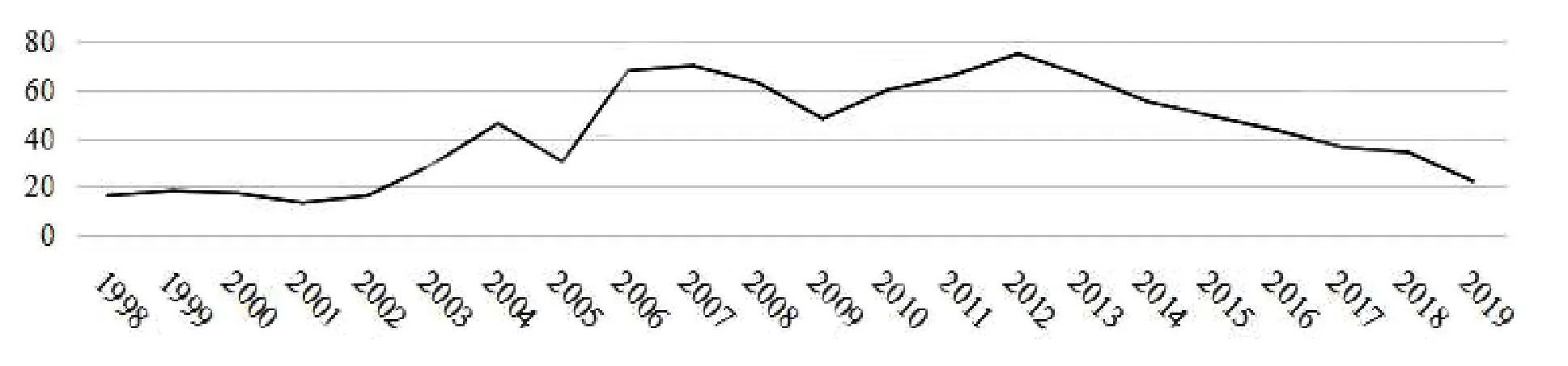

本研究以中文社会科学引文索引(以下简称CSSCI)数据库为样本来源(不包含扩展版)。CSSCI数据库代表了中文期刊最高学术水平,且该数据库提供了每篇文章的参考文献信息。笔者分别以“城市文化”和“都市文化”为关键词,文献类型设为“期刊论文”进行搜索。截至2019年底,分别搜索到相关文献719和435篇,经过去重后共得到有效文献940篇。时间跨度由1998年至2019年,达到22年。由图1可知,城市文化研究在2007年和2012年出现了两次高峰,均达到了70篇以上,历年平均发文量约为43篇。

图1 1998—2019历年城市文化研究发文量统计

(二)研究方法

本研究主要采用 CiteSpace、Ucinet、Netdraw、Gephi等多款软件综合使用开展相关分析。这些软件虽都可用于制作科学知识图谱,但每款软件侧重不同,本研究发挥各软件的独到之处,对期刊、作者、关键词、参考文献等进行分析,形成时区图、时间线图、聚类图、共现网络图等供具体文献分析使用。

需要注意的是在以上众多软件中,本研究以CiteSpace为主要分析软件。在CiteSpace中,笔者将时间参数设定为1998—2019年,时间切片设为1年;节点类型依据具体分析目标选为“作者”“机构”“关键词”“被引文献”等,数据阈值设定为top50和top10%,其他参数使用默认设置。

二、期刊、作者和机构分析

(一)期刊分析

期刊分析反映了城市文化研究发文期刊的类型和影响力。本研究筛选出排名前20,且发文量均在10篇以上的期刊,并罗列出每本期刊的影响因子,该影响因子是以CNKI所提供的复合影响因子为标准(见表1)。

表1 城市文化研究期刊分布情况

从发文量来看,城市文化研究在294种国内期刊上刊登过相关文章,其中发文量排名前列的是《城市发展研究》《上海师范大学学报(哲学社会科学版)》《城市规划》等期刊。排名前 2的期刊发文量均超过了30篇,排名前20的期刊发文量平均达到15篇。

从期刊的影响因子来看,城市文化研究所刊发期刊中影响因子达到2以上的有5本,从高到低分别是《人文地理》《城市规划》《城市发展研究》《城市问题》和《南京社会科学》,其中前4本属于城市研究专业期刊,而第5本则属于综合类期刊。可见,刊发城市文化研究的重点期刊主要为城市研究专业期刊。而其余25本刊物的平均影响因子也达到了1.07,说明在城市文化研究刊文量较多的期刊中,期刊的学术影响力处于较为理想的水平。

(二)作者分析

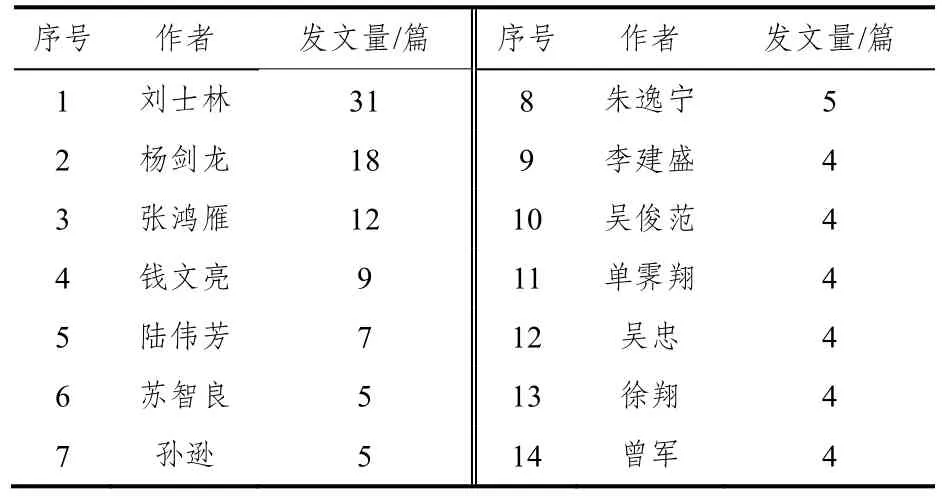

根据国内样本研究文献发现(见表 2),城市文化研究发文量排名前列的作者是刘士林、杨剑龙、张鸿雁、钱文亮、陆伟芳等。其中,刘士林发文量高达31篇,领先排名第2位的杨剑龙近三分之一。除表中所列以外,有20位作者发文量达到3篇,66位作者发文量达到2篇,其余皆仅有1篇。可见,城市文化研究的头部效应显著,研究主力集中在少数几位学者中,也反映出城市文化研究仍属于小众研究领域。对作者合作网络进行分析后,再次佐证了上述观点。分析发现,城市文化研究的作者合作网络相当缺乏,仅有少数几位学者之间可以构成合作网络,比如杨剑龙和蒋进国、张鸿雁和邵颖萍、鲍红信和陈恒等。这说明城市文化研究更倾向于一种个人式的独立研究模式。

表2 城市文化研究作者发文量情况

此外,在几位发文量较高的学者中,刘士林的《都市与都市文化的界定及其人文研究路向》被引次数达到76次、张鸿雁的《论城市形象建设与城市品牌战略创新——南京城市综合竞争力的品牌战略研究》被引次数达到141次,在一定程度上反映出高产作者的学术影响力。但这两篇文献并未出现在文献共被引分析结果中,取而代之的是两位作者的其他论文或专著。因为单篇文献的被引次数与该文献能否在某一学术领域网形成广泛影响并没有直接关系。

(三)机构分析

本研究使用 Netdraw来绘制机构合作网络图,使用中心性功能让节点呈现出不同的大小。结果如图2所示,最大的机构合作网络是以上海师范大学及其各下属二级学院所组成,其中最为核心的是上海师范大学都市文化研究中心,该中心成立于1998年,旗下设5个研究平台,发展至今已形成都市文化学科群。由于该研究中心强大的辐射力,上海师范大学各文科类学院如马克思学院、人文与传播学院、音乐学院、哲学学院等均加入该合作网络中。

图2 城市文化研究机构合作网络图

次一级网络则是由宁波大学、中国科学院、浙江财经大学、北京联合大学4所院校组成,这一网络有显著的地理学科背景,而最大的上海师范大学合作网络则是典型的文科背景,这也反映出学科间合作的壁垒。此外,再次一级的由3家学术机构所形成合作网络有5个,另有2个还未形成闭合的合作网络。

从机构所在地来看,主要集中于上海、北京、浙江、江苏、兰州、西安、广东、山东、江西、陕西等省市,而其中上海是我国城市文化研究的第一重镇。从机构性质来看,主要涉及高校、科研院所、杂志社等,并以高校为主。

进一步将高产量作者与机构联合分析后发现,在发文量前14名的作者中,依发文量顺序,发文时与上海师范大学都市文化研究中心相关的作者有刘士林、杨剑龙、苏智良、孙逊等,与上海师范大学人文与传播学院相关的作者有钱文亮、陆伟芳、吴俊范等。再次印证了上海师范大学在城市文化研究中的重要地位。值得注意的是,具有显著地理学科背景的次一级网络中所涉及的学术机构并未有作者跻身发文量前列。

再结合作者发文量和机构发文量频次来看,发文量频次排名前5的是上海师范大学都市文化研究中心、上海师范大学人文与传播学院、上海交通大学媒体与设计学院、南京大学社会学院、北京市社会科学院文化研究所(见表3)。其中,由于刘士林教授从上海师范大学调到上海交通大学,所以上海交通大学开始出现在城市文化研究网络中,南京大学社会学院是张鸿雁教授所在单位、北京市社会科学院文化研究所则是李建盛和徐翔所在单位。可见,作者发文量和机构发文量频次有着高度的统一性。

表3 城市文化研究发文量频次排名前5机构

总体来看,上海师范大学都市文化研究中心是我国城市文化研究最核心的学术机构。并且,我国城市文化研究存在较为明显的学科界限和地域界限,该领域研究主要以文科背景为主,并以上海为主要阵地。

三、研究热点及主题演变规律

城市文化研究的热点及演变规律主要由关键词分析所体现。关键词是对每篇文献主旨的高度概括和凝练,反映了文献的主要内容。通过CiteSpace可以实现关键词的共线分析、聚类分析,中心度和突现度分析,并可制作时间线图、时区图等,由此可以从不同视角对文献的主题演变规律有所把握。

(一)核心关键词

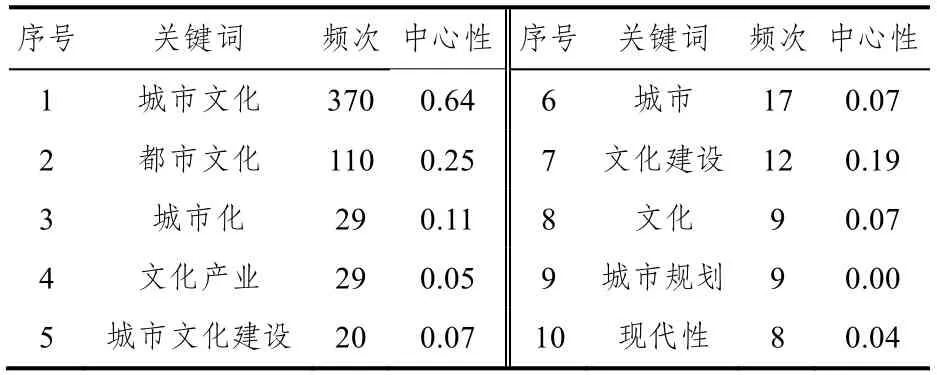

本研究使用Gephi对未聚类前城市文化研究主题的基本网络结构进行可视化分析(见图3)。在Gephi中节点的大小通常用“度”这一统计量来进行排序渲染,节点越大代表关键词在城市文化领域重要性越高。

图3 城市文化研究主题网络

由图可知,“城市文化”和“都市文化”作为本研究搜索词成为最大的两个节点,且前者被提及的频次是后者的3倍之多。因为就概念而言,“城市”较“都市”所涉范围更广,而我国尚处在城市化时期,城市相关话题的讨论会更多。

除以上两个关键词之外,根据频次排名(见表4),1998年以来城市文化研究领域的核心关键词还有“文化建设”“城市文化建设”“文化产业”和“城市化”等。其中,“城市规划”关键词虽然频次排名靠前,但由于中心性为 0,所以并未能体现在城市文化核心关键词群中。

表4 城市文化研究核心关键词频次和中心性

围绕这些核心关键词形成了几大研究网络。其中,“城市文化”关键词形成了最大网络,与之相连的关键词集中于公共文化空间、城市文化品牌和形象等相关词汇。规模较小的网络中,“文化自觉”网络聚焦于城市文化资本相关内容;“城市文化建设”与“文化建设”网络则主要聚焦于图书馆文化相关内容;“江南城市”则与江南文化相关词汇构成网络。此外,笔者发现“新型城镇化”串联起了“文化”和“文化自觉”两个网络,也印证了新型城镇化中城市文化建设是其重要内容板块。

(二)关键词时间线分析

关键词时间线图中将相同聚类的文献放置在同一水平线上,文献的时间置于视图最上方。通过关键词时间线分析,可以清晰反映各个聚类文献的数量情况及该聚类的时间特性(兴起、衰落和繁荣)。[3]如图4所示,通过标题聚类的方式,城市文化研究关键词被分为8类。

图4 城市文化研究关键词时间线图

第#0类是文化景观聚类,时间跨度从 1998到2015年,共18年左右。由于“城市文化”文献量巨大,不仅引领了其他聚类的开端,也是所有聚类中影响力最大的关键词。该聚类从 1998年左右的“城市文化”发展到2015年左右的“体育城市”“第三空间”“城市文化产业”,逐渐从城市文化概念本身转到对文化空间和文化景观等细分对象的关注。

第#1类是诗性文化聚类,时间跨度从 1998—2016年,共19年左右。这一聚类以1998年左右的“都市文化”起始,2006左右开始出现“江南都市文化”,到2016年左右转为“城市传播”。这类关键词中“都市文化”一词引领了第#4聚类,并对第#6、#7聚类的中后期产生影响。

第#2类是都市文化聚类,时间跨度从 2006—2017年,共12年左右。这一聚类以2006年起始的“现代性”到 2009年左右的“城市”,再到2013年左右的“都市”“文化”和“后现代”,最后转为2017年左右的“互动”。总体展现了现代性都市到后现代都市的话语转移。

第#3类是新兴城镇化聚类,时间跨度从2009—2013年,共5年左右。这一聚类出现的时间较晚、持续的时间较短。主要从2009年左右的“城市文化资本”过渡到2011年左右的“文化地标”“文化软实力”,最终演变为2013年左右的“新型城镇化”和“特色文化城市”。

第#4类是城市文化精神聚类,时间跨度从2004—2013年,共10年左右。从2004年左右的“文化建设”开始,演变到2009年左右的“科学发展”“理论分析”,最后到2013年左右的“学术文化”,着重于理论建构和学术发展方面。

第#5类是新文化空间聚类,时间跨度从2008—2014年,共5年左右。从2008年左右的“上海”“纽约”到2010年左右的“文化空间”“文化变迁”到2014年的“广州”,主要体现了从城市文化发达的城市个案研究到文化空间演变的特征。

第#6类是图书馆聚类,时间跨度从 2000—2014年,共15年左右。这一聚类从2000年左右的“历史文化名城”发展到2005年左右的“城市文化建设”,再从2012年左右出现“公共图书馆”、2014年出现“人文城市”。图书馆作为城市文化建设的重要内容成为这一聚类的研究特征。

第#7类是可持续发展聚类,时间跨度从2001到2010年,共10年左右。这一聚类从2001年左右的“文化产业”“城市经济”,发展到 2006年的“上海文化”,2008年的“文化特质”和2010年的“公共文化服务体系”,主要体现了作为可持续经济发展模式的文化经济发展研究。

总体来说,8个关键词聚类中,时间跨度最大的是文化景观和诗性文化聚类,时长达19年左右,且分别以“城市文化”“都市文化”关键词作为开端,生命力持续到2015、2016年左右。都市文化聚类虽然出现时间较晚,但持续到 2017年,仍属于近年研究重点。图书馆聚类的延续时长排名第3位,主要因为从历史文化名城到人文城市研究实现了较好的延续性。持续时间最短的是新型城镇化和新文化空间聚类,且都在 2013年间开始衰落。

(三)关键词演变路径和突变分析

关键词时区图可以清晰地展示时间维度上知识领域的演进过程。[3]时区之间的连线代表了研究的传承情况,每一个时区内文献集聚的多少反映了该时区内是否积累大量有影响的成果。[3]需要注意的是时区图只显示关键词首次出现时间,并按照从远到近的顺序排列。如图5所示,依据集聚程度,可以明显地将关键词演变路径划分为4个发展阶段。

图5 城市文化研究关键词时区图

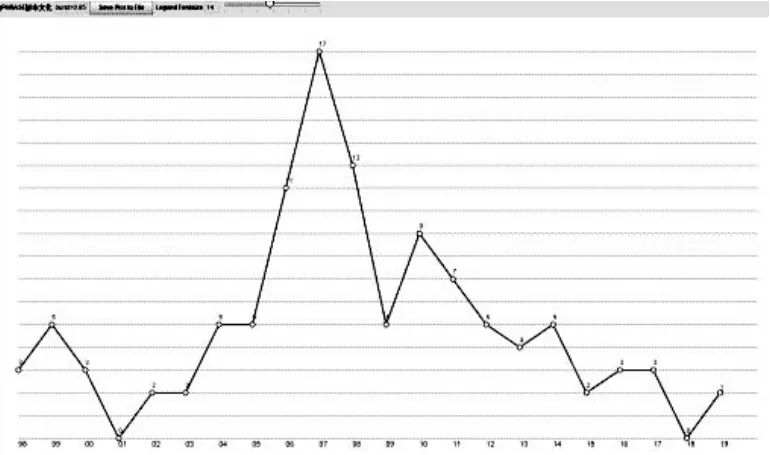

第1阶段是1998—2002年。该阶段中,“城市文化”和“都市文化”作为节点最大的两个关键词出现在整个城市文化研究的开端并在未来20多年中保持不断的影响力。而进一步分析“城市文化”和“都市文化”关键词的引用历史可以发现,“城市文化”相关文献在1998—2002年间引用量较为平稳,2003—2011年处于持续震荡的状态,2012—2013年间的引用达到了顶峰,之后引用量呈显著的下降趋势。而“都市文化”在2007年达到引用量高峰后也开始下降(见图6、图7)。可见这两个关键词虽有着长久的影响力,但影响的力度呈衰减态势。

图6 城市文化关键词历史

图7 都市文化关键词历史

第2阶段是2002—2004年。该阶段主要聚焦“文化产业”和“城市经济”研究。其中“文化产业”主要以2001年鲍宗豪《社区文化产业:繁荣国际大都市文化的新观点》为开端,随后十几年,何志宁、刘宁、向勇、周锦、张彤军等学者在研究中就文化产业园、名人产业、文化力指标、文化产业创新机制等展开了相关研究,一直以震荡的模式延续至 2019年(见图 8)。[4-8]而“城市经济”则集中在2002和2004两年间各发文3篇,随后几年中再没使用过该关键词(见图9)。

图8 文化产业关键词历史

图9 城市经济关键词历史

第3阶段是2005—2009年。该阶段主要着眼于城市文化建设、江南城市文化和诗性文化研究。其中,“城市文化建设”中张丽、刘莉、张洁等学者主要讨论了公共图书馆对城市文化建设的重要性。[9-11]而这一阶段更为突出的是刘士林及其团队从江南文化和诗性文化视角展开对城市文化的研究。这类文献使用历史学和文学研究方法居多。刘士林的《江南城市与诗性文化》《江南诗性文化:内涵、方法与话语》和《江南都市文化的“文化理论”与“解释框架”》等文奠定了江南文化在城市文化研究中的一席之地。[12-14]

第4阶段是2011—2016年。该阶段开始更强调以文化作为城市建设的突破口。尤其是从新型城镇化的提出开始有意识引导传统城市建设模式转向以文化主导的人文城市建设模式。这一阶段主要强调文化的经济功能,尤其受到张鸿雁城市文化资本论理论的影响,较多文献开始以城市文化资本为研究切入点,如2015年廖青虎研究城市文化资本对城市居民生活水平的影响、张榉文研究城市文化资本对社会认同的影响等。[15-16]

这一阶段开始浮现一些新议题,比如张鸿雁对“文化自觉”的研究,王文洪、赵建雷和潘飞等人对“文化生态”的研究以及刘世龙、宋暖、甘锋和田根胜等人对“文化认同”的研究等。可以看到更多文化研究和社会学研究领域的议题开始在城市文化研究领域受到重视。[17-23]

最后,通过关键词突现分析发现城市文化研究领域共有 4个关键词发生突现(Bursts)(见图10)。这意味着该领域出现了4次突发性的文献爆发,也就是说在一段时间内城市文化领域出现了向城市经济(2002—2004)、城市文化建设(2005—2007)、都市文化(2007—2008)、文化(2013—2017)研究转移的情况。总之,这一结果也印证前文划分4个阶段的科学性。

图10 城市文化研究关键词突现

四、城市文化研究领域的重要文献分析

由于单篇文献的被引次数不足以决定其在研究领域内的影响力,与领域内其他文献共同被引用的关系网络及其强度综合反映其在所属研究领域内的知识基础。[24]所以被引文献共现分析有助于挖掘城市文化研究领域内的经典文献和重要文献,对城市文化理论追本溯源。然而,由于CNKI、维普、万方等综合性数据库均不提供单篇论文参考文献导出,被引文献共现分析在以中文文献数据库为研究对象的知识图谱研究中普遍缺乏。所以本研究使用 CSSCI引文数据库并结合CiteSpace和Gephi,以文献名来显示城市文化研究被引文献共线分析结果(见图11)。需要注意的是,由于翻译、标点符号或者出版批次等原因,施引作者在引用文献时文献名未必完全一致,需要进行一定的数据清理工作。

图11 城市文化研究被引文献共线分析结果(以文献名显示)

从具体文献来看,城市文化研究形成了1个整体网络和4个次级网络。最大的整体网络是以芒福德《城市发展史:起源、演变和前景》为中心,[25]该著是所有文献中引用频次和中心度均最高的(见表 5)。长期以来该著作被引为城市文化研究领域的“圣经”,其从城市史角度提出的“城市是文化的容器”论影响深远。从图11可看出,该著作与另外3个次级网络相连,也证实其在整个城市文化研究中独一无二的地位。

表5 城市文化研究频次及中心度排名前10的文献

第1个次级网络是以芒福德另一著作《城市文化》为中心,[26]该著虽屈居《城市发展史:起源、演变和前景》之后,但其影响力毋庸置疑,书中同样强调城市规划的主导思想应是各种人文因素。可以说,芒福德的两本著作一脉相承,为城市规划明确了新的设计方向,也开启了城市文化研究的浪潮。此外,《城市文化》与林奇的《城市意象》紧密相连,[27]《城市意象》强调环境对人的感受并提出了著名的城市意象五要素,这是将心理学上的意象概念运用于城市空间分析,是城市文化研究与其他学科结合的一个开端。

第2个次级网络是以雅各布斯的《美国大城市的死与生》为中心并以马克思相关著作环绕的网络结构。[28]虽然雅各布斯和芒福德都是城市文化理论的代表,但前者代表了区域主义规划理念,后者代表了渐进主义规划观念。[29]雅各布斯还曾对芒福德的反城市倾向进行过批判,这种理念上的区别也是导致其形成另一网络的原因之一。然而该网络中占主体地位的还是以列斐伏尔、哈维、卡斯特、索亚所代表的城市研究的新马克思学派,该学派从城市哲学视角对城市的空间与政治、权力与资本等问题进行了研究,并提出了空间生产、空间资本、社会空间等理论。这一派别以马克思主义思想的城市政治经济学为理论基础,这也是文献网络多次出现《马克思恩格斯选集》的原因。

另外,我们还关注到与该网络密切相关的另一本重要文献《城市社会学:芝加哥学派城市研究》。[30]该著是以帕克和沃思等为代表的芝加哥社会学派的奠基之作,该学派认为城市是一种生态秩序,支配城市组织的基本过程是竞争和共生,[31]他们从生态学视角打开了城市研究的新方向。

第3个次级网络是以张鸿雁的《城市文化资本论》为核心构成。[32]该著作将布尔迪厄在《文化资本与社会炼金术》中提出的“文化资本”理论导入到城市文化研究视域内,提出了“城市文化资本”的概念,将城市文化研究延伸至“城市可持续发展”“城市的终极价值”和“中国式城市文艺复兴”的高度。[33]在国内城市文化研究领域具有一定地位。

第4个次级网络是国内城市研究领域的几本重要期刊所组成,实质上是指代该期刊上刊登的具体论文的集合,比如《城市发展研究》杂志上刊登的任致远和侯立兵,《城市规划》杂志上刊登的吴良镛等学者的高被引论文。值得注意的是在表5中,[34-36]《学术月刊》是唯一的中文期刊,其他则都是专著。主要是因为刘士林在2005年[37]和2006年[14]于该期刊上刊登的2篇重要文献,以其早年的美学、诗学研究为基础,奠定了其在都市文化和江南文化研究领域的地位,开拓了中国城市研究的人文学派。[38]

综上可见,第1、2个次级网络主要以外国文献为主,第3、4个次级网络则以中文文献为主。相对而言,国外文献已形成成熟的学术脉络和学术派别,有影响力的文献大都以专著的形式呈现;而国内文献则以论文为主,有影响力的专著还比较少。但无论如何,城市文化研究领域的重要文献仍处于芒福德《城市文化发展史》的制霸之下,呈现出这一研究领域的单一学术权力中心。

本研究基于CSSCI数据库,搜索1998年以来国内城市文化研究相关文献并进行深入分析后,运用CiteSpace、Ucinet、Netdraw、Gephi等软件对其结果进行了可视化分析。通过作者、期刊、机构、关键词、被引文献等字段分析,辨析出城市文化研究主题和热点的演变路径,对该领域的学术生态有了一定了解,最终得出以下结论:

1.1998年以来,城市文化研究一直受到学界关注,在2007和2012年间达到了两次顶峰,但近几年发文量却有缓慢下降的趋势,随着国家对城市文化建设重视程度的增加,预计将会迎来一个新的研究高峰。

2.城市文化研究的头部效应显著,研究主力集中在刘士林、杨剑龙、张鸿雁、钱文亮、陆伟芳等少数几位学者中,且学者间的合作关系非常薄弱。刊登城市文化研究主题的期刊也局限于本领域的学术刊物,研究机构则以上海师范大学都市文化研究中心为主要机构。

3.城市文化研究的热点较多,其中“城市文化”“都市文化”“诗性文化”保持了长久的生命力,仍是近年来主要研究热点。其他热点所保持的时间相对较短。总体来说,主要经历了从城市文化(都市文化)、文化产业、江南文化城市到最近新型城市化及人文城市研究的4个阶段。

4.国外文献仍是我国城市文化研究领域的理论源泉,尤其是芒福德的《城市文化发展史》几乎统占了整个学术网络。而我国城市文化研究中具有较高影响力的学术文献还较少,也未形成成熟的理论系统。可以说,我国城市文化研究的理论基础比较薄弱。

需要注意的是,由于CSSCI数据库本身文献信息的缺失以及起始年限的限制,本研究所展示的城市文化研究发展情况并不能完整展现全貌,只能作为一个局部观察角度来把握我国城市文化发展的基本态势。另外,由于篇幅所限,本研究也未能将国外城市文化研究的最新动态与国内的发展现状进行对比以更深入地分析我国城市文化研究的问题,这将作为笔者下一步研究的重点。