抗肿瘤药物不良反应调查及临床合理用药评价

2022-11-09范晓尚涛柳文

范晓,尚涛,柳文

(泰安市食品药品检验检测研究院/泰安市纤维检验所,山东 泰安 271000)

各类新型抗肿瘤药物不断研发,抗肿瘤药物治疗已经成为治疗肿瘤的主要手段[1]。由于抗肿瘤药物会同时对正常组织细胞和肿瘤细胞产生杀灭作用,从而引发严重不良反应[2],对患者多个器官造成巨大伤害,影响患者治疗效果和生存质量[3]。因此,本研究根据抗肿瘤药物临床使用情况,对药物不良反应进行统计分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

基于泰安市药品不良反应监测中心2019 年1月—2020 年1 月的抗肿瘤药物监测数据,纳入标准:均为泰安市内医院选取病例,包括消化道不良反应、骨髓抑制、肝脏毒性、神经系统毒性等不良反应。排除标准:病历资料有缺失或信息有误;患有认知功能障碍或其他影响结果评估因素。研究其中100 例使用抗肿瘤药物患者的不良反应发生情况。其中,男49 例、女51 例;年龄30~90 岁,平均年龄(65.3±3.7)岁。该研究已征得该院伦理委员会批准,患者及家属均知情同意,并签署知情同意书。

1.2 方法

基于药物不良反应报告记录数据,对多参数包括年龄、性别、累及器官、给药途径、临床表现以及诱发因素等进行统计分析,以分别评估各参数对药物不良反应可能性的影响。针对用药后发生药物不良反应的患者,分析包括患者信息、给药途径、不良反应类型、累及器官、药品信息等多因素与不良反应发生概率之间的关系。不良反应累及器官和临床表现以《WHO 不良反应术语集》[4]为标准,以WHO 标准划分患者年龄,按照《中国医师药师临床用药指南》[5]分类标准对发生药物不良反应的抗肿瘤药品进行分类。

1.3 统计方法

采用SPSS 21.0 统计学软件处理相关数据,计数资料以[n(%)]表示,采用χ2检验,当P<0.05 时表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 不同性别、年龄药物不良反应发生情况比较

共100 例使用抗肿瘤药物患者,其中无不良反应病例31 例,发生药物不良反应病例69 例,不同性别药物不良反应发生率比较,差异无统计学意义(χ2=0.029,P=0.865)。从年龄上看,60~70岁药物不良反应发生率较高,见表1。

表1 不同性别、年龄药物不良反应发生情况比较(n,%)

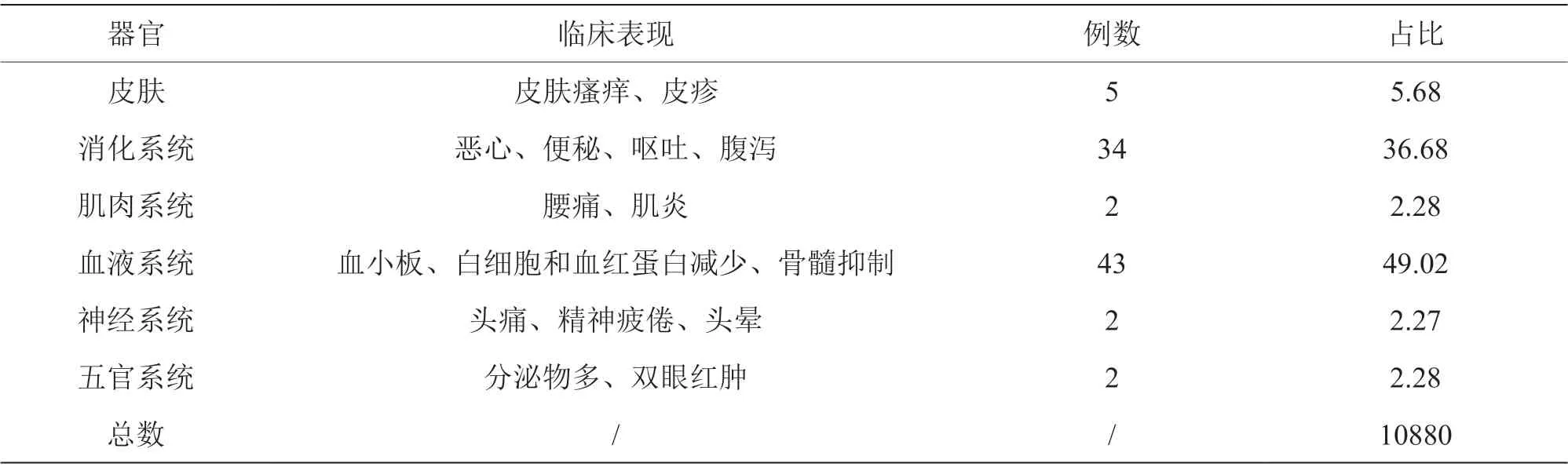

2.2 药物不良反应累及器官分布

69 例抗肿瘤药物引起不良反应患者中,累及皮肤、消化系统、肌肉系统、血液系统、神经系统、五官系统方面,其中在肌肉系统、神经系统和五官系统产生的药物不良反应占比较小,在消化系统及血液系统发生药物不良反应占比较大,见表2。

表2 药物不良反应累及器官分布(n,%)

2.3 各药物类别不良反应情况

细胞毒类药物不良反应占比较大,高达95%,其他类型的药物占据的不良反应比例较小,见表3。

表3 各药物类别引起药物不良反应的情况(n,%)

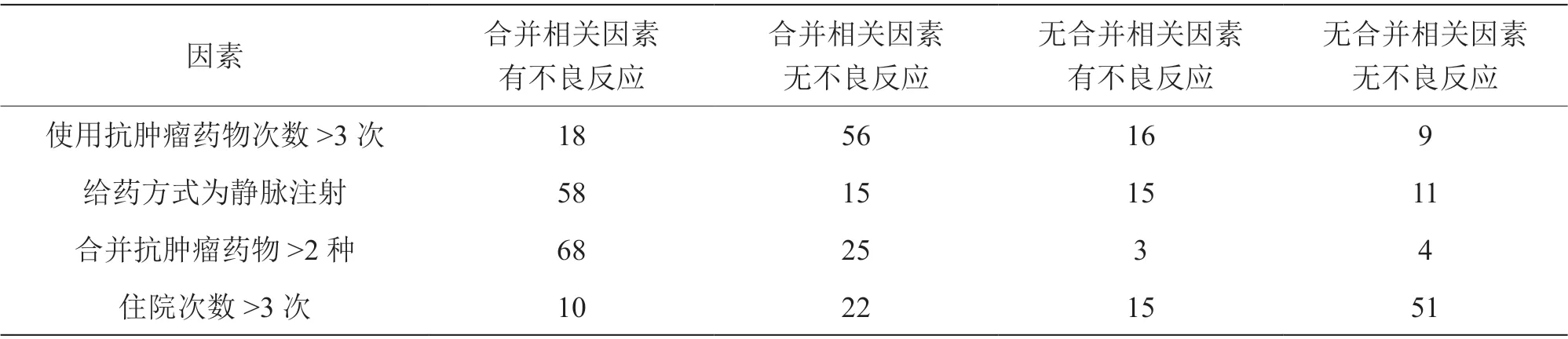

2.4 引发药物不良反应的外界影响因素

抗肿瘤药物次数(>3 次)、静脉注射药物、住院次数(>3 次)均会影响药物不良反应发生率,见表4。

表4 抗肿瘤药物不良反应的客观影响因素

3 讨论

3.1 不同性别药物不良反应分析

本研究结果显示,共100 例使用抗肿瘤药物患者,其中无不良反应病例31 例,发生药物不良反应病例69 例,不同性别药物不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05),而从年龄上看,60~70 岁药物不良反应发生率较高,这是因为随着年龄增长,身体器官和各项机能开始衰退,导致药物在体内循环时间增加,从而增加了对身体的危害[6]。另外,随着年龄的增加,老年人身体耐受性下降,对药物十分敏感,从而增加药物不良反应发生概率。因此,在对老年患者用药时,必须保持谨慎,用药方案一定要合理科学,尽量减少药物不良反应的发生。

3.2 药物不良反应累及器官分析

本研究中抗肿瘤药物不良反应累及皮肤、血液、消化、神经、肌肉、五官等多个系统,其临床表现包括皮肤瘙痒、皮疹、腹痛便秘、恶心呕吐等。根据统计结果,不良反应以全身性损伤更为常见,例如血液系统和消化系统的损伤[7]。相对而言,血液系统和消化系统损伤后,其临床症状相对易于识别,并且较为常见。因此,在临床治疗中应该加大重视血液系统和消化系统不良反应的观测,从而避免不良事件发生。

3.3 引起不良反应的药物类别分析

研究结果显示,细胞毒类药物使用后患者发生药物不良反应的比例最大。一方面,这是由于细胞毒素类药物在整体临床用药频率最高;另一方面,此类药物的选择性差,对肿瘤细胞产生杀灭或抑制作用时,也会对人体正常组织细胞产生危害[8]。另外,该类药物往往需要联合其他药物进行治疗,进而增加药物不良反应发生率。药物不良反应对患者健康安全造成额外风险,临床用药时需针对药物类型采取一定的预备措施,在用药时及用药后对患者进行密切监测,根据具体情况实施个体化治疗方案。

3.4 不良反应影响因素及预防建议

除了药物固有特性带来的不良反应外,给药方式、住院次数、抗肿瘤药物使用次数、合并抗重力药物数等外部因素也会带来一定影响。本研究中住院次数>3 次、合并抗肿瘤药物数以及累计用药种类等因素会增加药物不良反应发生率。究其原因,住院次数较多的患者一般疾病较重,机体耐受性差,在多次用药后,药物在体内积累,机体耐受性降低,从而增加了药物不良反应发生可能性。另外,药物交叉使用还会导致机体承担较大压力。因此,医师在用药决策时必须对各种可能风险进行评估,严格按照临床用药原则进行用药,尽量避免严重不良反应的发生。

3.5 总结

随着科研技术的快速发展,以及人类对癌症领域的持续关注,各种新型抗肿瘤药物不断被开发。这些药物的临床效果需要进行不断地测试与总结分析,从而积累丰富的用药经验,实现在最高效杀灭肿瘤细胞的同时,最大限度降低对正常组织细胞的损害,最终提高患者治愈概率,达到改善临床肿瘤治疗效果的目的。