伊懋可“中古经济革命”论的价值与局限再认识

2022-11-09张天虹

张天虹

(首都师范大学 历史学院,北京 100089)

伊懋可(Mark Elvin)在《中国历史的模式》(The Pattern of the Chinese Past,以下简称《模式》)[1]中认为中国发生了“中古经济革命”(The medieval economic revolution),而在帝制时代晚期(The Late Imperial China)陷入“量的增长,质的停滞”,并将其原因总结为“高水平平衡陷阱”(high-level equilibrium)论。这种观点已经成为西方中国经济史研究的理论基石。“中古经济革命”论在唐宋社会经济史领域也产生了深远的影响。围绕着“经济革命”产生了广泛的学术讨论,但由此也形成了对该论截然相反的看法。近十多年来特别是在唐宋城市研究领域相关讨论尤其热烈。赞成者认为,“中古经济革命”论直接推动了“中古城市革命”论说的正式提出,开拓了学者的视野,带动了研究问题的意识[2]。批评者认为,“中古经济革命”论在史实上没有贡献,经过中国学者反复引述和“哄抬”之后,被誉为一种理论。该论有明显的将中国历史纳入欧洲发展轨迹的企图,在《模式》全书中只起到为“高水平平衡陷阱”论铺垫的作用(1)参见:包伟民《唐宋城市研究学术史批判》(《人文杂志》,2013年第1期78-98页)、《走出“汉学心态”:中国古代历史研究方法论刍议》(《中国社会科学评价》,2015年第3期60-68转126页)。。实际上,“城市革命”是伊懋可“中古经济革命”论中不可或缺的一环。因此,十分有必要对“中古经济革命”论的价值和局限进行客观全面的再评价。

与此同时,尽管伊懋可因对中国历史的深入研究而颇受国内学界关注(2)参见:涂成林《离经叛道的史学家——历史学家伊懋可教授采访小记》(《开放时代》,2000年第7期117-120页);包茂宏《中国环境史研究:伊懋可教授访谈》(《中国历史地理论丛》,2004年第1期125-138转159页);包茂宏《解释中国历史的新思维:环境史——评述伊懋可教授的新著〈象之退隐:中国环境史〉》(《中国历史地理论丛》2004年第3期94-104转161页);李聿恒《对伊懋可著作The Retreat of the Elephants:An Environmental History of China的浅见》(《淮阴师范学院学报》,2012年第4期488-494页);陈全黎《中国环境史研究的史料问题——以〈大象的退却〉为中心》(《史学理论研究》,2016 年第3期126-132页);范静静《重评伊懋可〈大象的退却:一部中国环境史〉征引史料问题》(《中国农史》,2020年第1期132-145页)等。,但国内近年研究大多集中在其环境史研究领域,对其经济史的经典研究虽有涉及,但并不全面,且往往集中于“高水平平衡陷阱”论。《模式》结构清晰,但具体内容往往并不好读。伊懋可的英文句子结构复杂且常常含有隐喻(3)参见:伊懋可《模式·中文版序》(张天虹译、王湘云校,待刊)。,而该书又长期没有中译本,尽管该书英文版刊印已近50年,国内学界对“中古经济革命”论的认识仍不够全面。笔者有幸参加了《模式》中译本的全文译校工作。在中文版行将付梓之际,试对“中古经济革命”论做进一步解析,结合国内外学者的讨论,对其价值和局限重新评估。片面之处在所难免,敬请方家指正。

一

严格来讲,“中古经济革命”论中的“中古”(medieval)在《模式》的语境中应该译作“帝制时代中期”,具体来说就是晚唐宋元初(9至13世纪)长达500年的时间,由此与其第三编帝制时代晚期(late imperial China)形成呼应;而并不完全与西欧的“medieval”(学界通常译成“中世纪”)相对应;与日本学者内藤湖南大体上视“后汉末至唐末”为“中古(中世)”[3]的看法有很大区别;与前田直典所提出的“中世”(认为中国的古代在9世纪前后结束,即开始进入“中世”)[4]在时段上较为接近。

20世纪50年代以来,认为9至13世纪,特别是宋代(960—1276年),中国达到经济高峰甚至顶峰的论述,是中外学界非常主流的一种意见。

傅衣凌指出,“明清以前的中国,也就是14世纪以前的中国,生产力是走在世界前头的,创造了光辉灿烂的科学文化,在工业技艺方面,有许多重大的发明、创造,如四大发明对世界文明的进步起了伟大作用”[5]。

漆侠提出,“我国封建时代(春秋战国之交至鸦片战争之前)的社会生产的发展”,大体经历了“两个马鞍形”的过程。秦汉时期是第一个高峰。魏晋以下,社会生产力低落,至隋唐有回升,从而形成第一个马鞍形。在唐代经济发展的基础上,宋代社会生产力以前所未有的速度迅猛发展,从而达到一个更高的高峰。元代生产急遽下降,直到明中叶才恢复到宋代的发展水平,形成了第二个马鞍形。此后社会生产则显现了迟缓和停滞。其论述意在表明宋代生产力在中国前近代经济发展“几乎达到最高峰,因而是最先进的”[6]。

宁可认为,资本主义因素“在北宋已经出现”,“从宋以后,中国经济只有量的增长,而缺少质的变化,到19世纪时……缺乏新的动力,就像一艘机器已停的大船,但还靠着惯性慢慢地行进,终于落到欧洲后面”[7]。

老一辈中国学者基于自己的研究体系,提出大约在宋代中国经济走在世界前列,此后逐渐落后和衰败、停滞的观点,与伊懋可的论述可谓殊途同归。

日本学者针对这一时期的经典论述即是“唐宋变革”论。其关于社会经济的很多论述亦与“中古经济革命”论颇有几分相类。日本学者尽管在宋代的经济变化是由中世转入近世,还是由古代转为中世这一立场上曾有分歧,但都认为宋代经济发生了很多变化,高度评价宋代经济的地位。京都学派第二代核心人物宫崎市定提出宋代发生了“燃料革命”,认为“中国文化,在其早期要比西亚落后得多,但是以后逐渐扭转了这种落后局面,赶上了西亚,到了宋代,便超过了西亚而居于世界的最前列。然而,由于受宋代文化的刺激,欧洲文化向前发展了,经过文艺复兴,欧洲就走到中国的前面。但开始时两者之间的差距还不大,直到18世纪都还处在雁行的状态。可是欧洲实现产业革命以后,就把中国远远地抛在后面,随着时代的前进,两者之间的差距也越来越大,不久,中国就陷入了半殖民地境地”[8]。无疑是把宋代奉为中国文化(当然也包括经济)发展的顶峰。东京学派前田直典也认为“均田制崩溃前后,大土地所有者由使用努力转而使用佃户的根本动力,在于中国生产力的发达”,宋代比汉代“生产力提高了两倍”[4]148-149。斯波义信表示,对“宋代为中世和近世的说法不感兴趣”[9],但认为 “宋代经济的突破不仅是前代所无法企及的,而且也成为后世民间经济持续发展的基础”[10]。

英语世界对宋代经济的评价与中文和日语世界并无二致。马润潮(Laurence J.C.Ma)1972年完成的博士论文认为,宋代经济发生的变迁“在以后西风东渐之前的几个世纪中,构成中国社会经济发展的模式,实际上,明清两代所有的特色,如非在宋代已经存在,也至少脱胎于宋代”[11]。

在20世纪六七十年代,值得特别注意的是郝若贝(Robert Hartwell)以“煤铁革命”来概括北宋经济成就的研究。他在1962年的经典论文中推算北宋元丰年间(1078—1085年)“每年生产约达七万五千吨至十五万吨……似乎已是一六四○年英格兰和威尔士产量的两倍半至五倍,并且可有利地与十八世纪初欧洲(包括俄国欧洲部分)的总产量十四万五千吨至十八万吨相比”(4)HARTWELL R.A revolution in the Chinese iron and coal industries during the Northern Sung, 960-1126A.D. The Journal of Asian Studies, Vol.21,No.2 (Feb.,1962), pp.153-162.本段译文见《北宋时期中国铁煤工业的革命》(杨品泉摘译,载于《中国史研究动态》,1981年第5期)。。在一系列后续文章中,郝若贝继续论证了“煤铁革命”的发生条件。他认为不同地区的条件差异主要是经济原因而非地质原因影响了钢铁产业的地理分布[12]。此外还有货币体系的建立[13],大规模城市市场的刺激、有利于大规模企业投资的政治环境以及相对先进的技术。所以,“11世纪中国华北钢铁产业的革命性发展,归因于各种有利的经济和政治条件的复杂作用。这些条件宋代以前不存在,1126年金人征服北宋以后的300年间,这些条件也消失了”[14]。其关于“煤铁革命”的具体结论(特别是有关数字)值得商榷(5)相关批评参见:刘森《宋代的铁钱与铁产量》(《中国经济史研究》,1993年第2期86-90页)。,但值得注意的是,其论述已经呈现出一种体系化认识的趋势。讨论技术,但更重视技术与经济的关系,这一点可能对后来的伊懋可有影响。不过,郝若贝讨论的时段集中于北宋(特别是11世纪中后期),在地域上则集中在华北。而且他讨论“北宋政府决策的可预见性……产生一个更加有利于可持续经济发展的氛围”的论述,多少仍受马克斯·韦伯关于“理性政府”讨论的影响[15]。

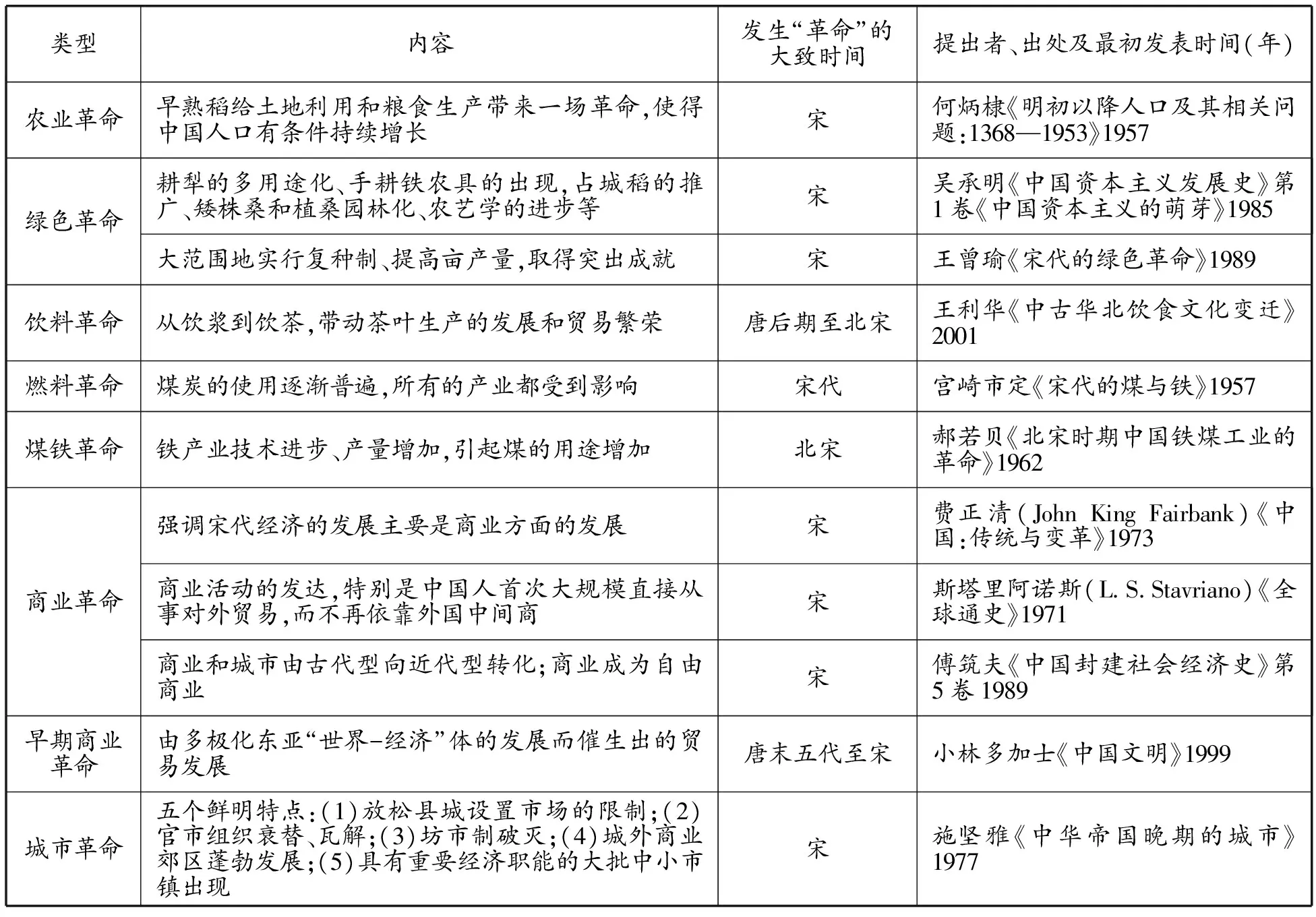

宫崎市定和郝若贝所提出的“革命”,在近几十年已经成为形容宋代经济面貌的一个关键词。关于宋代经济各方面的“革命”论如表1所示。

表1 中古时期各类“经济革命”一览表

麦克法兰教授《绿色黄金·中文版序》(汕头大学出版社2006年)虽未使用“革命”,但认为“如果我们把茶从唐宋文明中剔除,唐宋就不可能有如此高度发展的文明”。

以上虽对学术史极力搜罗,但难免挂一漏万,参照上述概念,还可称之为“革命”的现象至少还有“衣料革命”“调料革命”“油料革命”等(6)参见:李伯重《中国经济一千年》研究生课程课件。。即便是同一定语修饰的“革命”,其内容也不尽相同。学者们基于不同视角提出的中国古代经济“革命”论说,几乎都聚焦“宋代”。很多学者没有使用或者不认可“革命”的说法,但认为宋代经济有非常明显的发展和长足的进步(7)参见:邓小南《忧患与繁荣——宋代历史再认识(上)》,载于中国古籍保护中心、北京大学历史学系主编《稽古·贯通·启新:中国古代史》(北京大学出版社,2020年版第299页)。学界类似表述恕不一一列举。。可见,认为晚唐宋元时期(特别是宋代)中国发生“经济革命”并非惊人之论,也不是伊懋可首创。那么,这是否意味着其论述在重构史实方面没有贡献?

二

回答上述问题,首先需要了解《模式》一书的性质。《模式》是一部理论著作,原本就没有要在提供新史实上有什么作为。伊懋可自己甚至说,对于书中的很多具体史事,“人们可能在各自的中学课堂上都再熟悉不过了”③。保罗·惠特利(Paul Wheatley)也指出,读这本书不在于获取其中信息,而是通过其理论取向来展望学术的未来[16]。伊懋可“中古经济革命”论对中国经济史(特别是唐宋经济史)研究的主要着眼点在于理论构建,而不在于提供新的史实。

《模式》同很多英语世界的中国史论著一样,主要利用二手文献。山根幸夫指出伊懋可的《模式》(特别是“中古经济革命”论)“很多地方依据了日本的研究”[17]507,而包伟民统计《模式》“描述史实的引文注释,超过90%出自日本学者的论著”[18]。这是事实。其基本背景是,伊懋可在完成《模式》之前,刚刚将斯波义信的《宋代商业史研究》[19]和星斌夫的《明代漕运研究》[20]译成英文。“中古经济革命”论的史料绝大部分来自斯波义信、周藤吉之、加藤繁,特别是斯波的著述。在20世纪70年代的英语世界,能够充分掌握此前25年日本学界的中国经济史研究成果,似乎也没有几个学者能够做到[21]。将其引文和注释一一还原之后则会发现,伊懋可主要从日本学者的研究中获取“原材料”——转引其史料而绝少采用其观点甚至只是对史实进行概括的那些观点。无论哪种语言形式的二手资料,都只不过是伊懋可寻找史料的“导引”(guidance)。伊懋可为支撑“中古经济革命”论汇聚的史料非常丰富,以至其自信“找足反证还不容易”(页318)(8)以下引自《模式》的部分仍据英文版页码,以“(页××)”的内注形式表示。。

其次,“中古经济革命”论没有提供新史实,但重新呈现了晚唐宋元初期的经济面貌,不能简单地说其在重构史实上没有贡献。

(一)“中古经济革命”论是一种综合性和体系化的认识

“绿色革命”“燃料革命”“煤铁革命”“商业革命”等虽然也是试图揭示这一时期经济特征的概念提炼,但基本都是经济生活某一个侧面的放大。伊懋可则具体论证了晚唐宋元初期的“经济革命”是由农业革命、水运革命、货币与信用革命、市场结构与城市革命、科学与技术革命共同构成。伊懋可非常清晰地勾勒出这几个领域之间的相互联系。

在经济革命中,农业革命具有基础地位。伊懋可提出中古农业革命表现在四个方面:(1)新知识传播、农具的发明以及改良;(2)引进良种,适应环境;(3)水利技术臻于纯熟,复杂的灌溉网络建设;(4)各种农产品市场的扩展推进、经济作物种植的专业化(页118)。在推动中古经济革命的过程中,“运输与交通的进展同农业进步一样重要”(页131),“水运革命”意味着一些原先各不相连的水路系统如今连接成一体,为这一时期开始出现的全国市场(nationwide market)奠定了基础(页139)。“地方市场体系的成长,既是小农经济商业化的结果,又是其成因”。显然,农业革命尽管是基础,但与交通和市场的革命性变化关联在一起才能够发生。“货币和信用革命”按照伊懋可的解释,意味着扣除物价因素,以人均量计,“有更多的货币在流通,或者货币流通得更快”,其原因则在于“中国各地区在经济上越来越相互依赖,其基础则是上文所述交通运输的改进以及农业生产力的提高”(页150)。

上述这些经济进步则“在城市革命(urban revolution)中达到顶点”(页175)。城市人口数量激增,“当时的中国在世界上,城市化水平是最高的”。伊懋可认为,从理论上说,“城市增长看作农业、运输业以及其他经济领域技术进步的结果”,但也同样可以反过来这样说,“正是由于城市增长,创造出了市场以及城市生活的吸引力,从而才促进了这些进步”(页177)。

以上这些内容并非循环论证,而是将主要经济领域发生的“革命性”变化清晰地勾连起来,这种做法源于伊懋可对“什么是经济革命”有比较严格的定义。他在后续的研究中特别强调将“经济领域的‘革命’定义为整体上的一种快速转变”一面涉及“生产、运输、通讯方面的新改进的技术之间基本的相互关系;另一方面也涉及某种具有支配地位的人际以及机构间的交流”,“如果接受这一定义,中国帝制时期(公元前221—公元1911年)只有一次(经济——引者)‘革命’,就是在宋代”[22]。显然,伊懋可仍然坚持从经济史诸方面互相关联的综合体系来考虑“经济革命”的问题,带有较强的经济学方法论色彩。相比于很多对“革命”泛化式的使用,伊懋可始终在严格的定义范围之内从整体的意义上使用“经济革命”,尽管这个概念本身也是可以讨论的。例如李伯重就曾和他讨论“经济革命”的概念(详见下文)。

(二)伊懋可以技术和经济的关系为底层逻辑,试图揭示“中古经济革命”的动力所在

《模式》全书都是以技术经济转变为中心来展开讨论的。“中古经济革命”论亦是如此。值得注意的是,《模式》在1976年重印时增加了一个副标题“A Social and Economic Interpretation”(从社会经济视角的一种阐释)(9)ELVIN M.The pattern of the Chinese past:A social and economic interpretation[M].CA:Standford University Press,1976.经笔者反复比对,除增加副标题外,该版本与原始版本并无任何差别。。这个副标题更加准确地揭示了《模式》的主题,即从社会经济的角度讨论中国历史发展进程。但这个“社会经济”实际上着重于技术和经济之间的关系。伊懋可不单纯研究技术史,而是始终将技术与社会经济相结合。提出“作为一种社会现象,发明不可能仅仅与直接的经济原因有关。倒是创新和传播这些与发明相关的行动,与直接经济原因的关系更加密切”(页314),伊懋可一直非常重视“区分技术发明、技术革新与传播和革新后技术的普及”(10)伊懋可1994年1月5日致李伯重信,转引自李伯重《“天”“地”“人”的变化与明清江南的水稻生产》(《中国经济史研究》,1994年第4期105-123页)。。

在“中古经济革命”论中,伊懋可认为上述四个经济领域里发生的“革命”是由当时的技术进步,也即科学和技术革命促成的。在具体论述中,他尤其重视技术的革新、知识的传播和普及对各经济领域“革命”的影响。伊懋可认为9至13世纪的科学和技术革命,其基础应该是“9世纪发明出来并在10世纪得到普遍应用的雕版印刷术”(页179)。官方和民间的印刷很普遍,促进古代科学文献的传播,“创造出全国范围事关科学讨论的交流……而师徒间口耳相传则越来越不那么重要了”(页179-180)。民间的印刷就更加重要,因为民间书坊印制的农学、初等算术及珠算技术方面的书,与当时的日常生活密切相关,这些著作以及类似的书籍在民间可以获得,中国“是当时世界识字率最高、算术也最普及的国家”(页181)。这些显然是上述四个领域的“革命”的直接动力。例如,伊懋可就曾指出雕版印刷术使“实用的农书得以刊出。这些农书语言简明,并常配有农具和农业设施的版画示意图”,从而对农学新方法的传播起到巨大推动作用(页114)。在伊懋可看来,对技术的理解可以是略微宽泛的。晚唐至宋代的货币和信用制度创新,也可以视为一种技术进步。只有用技术的革新与传播,才能将上述四个领域的“革命”贯穿起来。伊懋可特别强调对中国历史进行系统的、通贯的和长时段的研究,“越过历史学的常见子域,如政治、战争、经济、制度以及思想等,而是强调这些子域相互联系的方方面面” (页317)。“中古经济革命”论就是这种方法的一种尝试和运用。传统经济史的研究方法往往是平面的,但经济却是一个立体的结构。若没有定量分析,就很难判断一个经济体中各个部分之间的关系及其关联度[23]。 “中古经济革命”论总体上仍属于一种定性分析。但是它已试图最大程度地呈现了长达5个世纪的“中古”经济全景画卷的结构性面貌。

(三)“中古经济革命”论和与之约同时期或稍早的日本“唐宋变革”论的聚焦点有异

二战后至20世纪80年代以前,日本学界主要是东京学派“中世说”与京都学派的“近世说”相对立,由于受到马克思主义的影响,也重视讨论“社会经济史”,虽然也有如宫崎市定、天野元之助、大泽正昭等学者讨论过宋代的煤与铁、“燃料革命”、农业技术等关联技术与经济的问题,但大多数学者的侧重点显然与伊懋可的不一样。引人瞩目的周藤吉之、仁井田陞、宫崎市定,草野靖、柳田节子 、佐竹靖彦、丹乔二、高桥芳郎主要在探讨地主和佃户的生产关系以及使用租佃生产关系“得以成立的大土地所有制”[24]441,因为在当时的日本学界看来,这直接关涉对于“唐宋变革期”性质的判断[17]550。按照宫泽知之的总结,他们有三点共同的不足,其中之一就是“忽视由生产技术所规定的劳动过程论(人与物质的代谢关系),只是从生产关系论(人与人的关系)论述农民的存在方式。结果使天野[元之助](一九六二)为代表的农业史研究成果未能同宋代农村史的研究结合起来”[24]441。高明士还曾指出,“战后日本史学界在历史理论方面,受马克斯·韦伯学说影响较大”[25]。而按照谷川道雄的解释,“马克斯·韦伯的学说也有影响,但起初只是限于一些特定的学者,直到后来开始不满于历史唯物论时,马克斯·韦伯的理论才流行起来”[26]。伊懋可恰恰批评马克斯·韦伯只讨论“资本主义”,而从不讨论“工业革命”,不考虑技术的变化[27]。伊懋可也讨论了庄园、地主和佃户(《模式》第六章、第九章等) ,但其关心的是庄园、地主、佃户与市场的联系以及他们与技术传播之间的关系,所以其讨论“中古经济革命”与上述和其同时代或略早的日本学者关于唐宋变革的讨论,遵循着非常不一样的路径。如前所言,伊懋可只是利用了日本学者提供的史料而在理论与方法上则另有渊源:受到李约瑟和郝若贝(尤其是后者)的直接影响,重视技术和经济之间的联系。西方学界最迟从麦克尼尔(W.H.McNeil)起,就把技术进步作为人类发展的关键因素[28],但麦克尼尔没有对中国着以更多的笔墨。伊懋可的“中古经济革命”论让麦克尼尔感受到了“中国在公元1000年左右的变革的意义”[28]21。

总之,“中古经济革命”论主要着眼于理论的建构,绝非因人引述和哄抬而成之。伊懋可的“中古经济革命”论,以及《模式》全书的确没有提供新的史实。而且,“中古经济革命”论涉及的具体结论,是否都能够成立,也面临越来越多的质疑和挑战[29];但它以技术和经济的关系为底层逻辑,构建了一个综合性的理论体系,呈现了“中古”经济的结构性面貌,这对史实的重构与再现是有贡献的。吴承明在20世纪80年代初最早将伊懋可的《模式》引介到中国,尽管对其多有批评[30],却仍然肯定了《模式》的国际视野及其作为中国经济史综合研究之代表的学术价值[31]。应当予以肯定的是,“中古经济革命”论正是对晚唐宋元初期经济史的综合研究。

三

前节已论述了伊懋可的“中古经济革命”论的具体结论,尽管值得商榷,但它仍然具有方法上的启发性。那么它在《模式》全书的体系中处于怎样的位置。是否只是“在为‘高水平平衡陷阱’假说做铺垫”且“并非伊氏论述的重点之所在”[18]?回答这个问题需要了解《模式》全书的结构和框架。

《模式》提出了三个带有框架性的问题:第一,“中华帝国”何以长期维持统一而没有像罗马帝国那样最终分裂;第二,为何中国在9至13世纪出现了“经济革命”,执世界之牛耳,但在1800年前后于主要方面丧失了这种领先地位,落后于西欧;第三,为何中国在科学和技术方面曾落后于东地中海地区,在北宋时代,处于世界领先地位,而在1600—1700年间(牛顿时代),在大多数方面又远远落后于欧洲大多数地方③。 “中古经济革命”论正是回答了其中一个框架性问题。

如上所言,“中古经济革命”是伊懋可在综合考虑科学技术、农业、人口、运输条件、工商业、金融货币、市场发育与城市发展之后进行的总体性概括,而且他非常强调上述诸多方面相互关联而形成的一种整体性快速转变,注重对“革命”动力的探索,认为对这一时期的经济成就“只有用‘革命’来形容,才合理”(页318),实际上正是对其框架性问题的有力回答。“高水平平衡陷阱”论则试图回答中国为何在16世纪以后丧失领先的地位这一框架性问题,从而在中国古代社会经济图景和近代以来中国的命运之间搭起一座桥梁。“中古经济革命”论与“高水平平衡陷阱”论形成了前后呼应,但认为前者是为后者做铺垫,恐怕亦失伊懋可本意。而且,从篇幅上来看,“中古经济革命”共5章,整整一编,如果只是用作铺垫和对日本学者所重构的史实的认可,恐无必要。伊懋可擅长从长时段系统地考察历史,两者共同构成了《模式》相对完整的经济史理论体系。

形成“‘中古经济革命’论在为‘高水平平衡陷阱’假说做铺垫”的看法,或与国内学界对《模式》的关注焦点有关。显然,“高水平平衡陷阱”论的影响更大。

吴承明将《模式》一书最早引介到国内,就是聚焦于“高水平平衡陷阱”论,讨论其利弊得失[30]。不久,在张仲礼的亲自参与下,伊懋可关于“高水平平衡陷阱”论的核心论述被译成中文[32],由此,该论也逐渐为更多中国学者所了解。此时,大约也是“李约瑟之谜”引发中国学界广泛讨论的开始。“高水平平衡陷阱”论作为对“李约瑟之谜”的一种回答,吸引了包括历史学、经济学、自然科学、哲学等诸多学科的广泛关注,引起中国学界的深入讨论:林毅夫、姚洋、皮建才等学者都对“高水平平衡陷阱论”做出理论分析,给予回应(11)参见:LIN J Y(林毅夫).The Needham Puzzle: Why the industrial revolution did not originate in China. Economic Development and Cultural Change , 1995, Vol. 43, No. 2 (Jan, 1995), pp. 269-292;姚洋《高水平陷阱——李约瑟之谜再考察》(《经济研究》,2003年第1期71-79页);林毅夫《李约瑟之谜、韦伯疑问和中国的奇迹——自宋以来的长期经济发展》(《北京大学学报(哲学社会科学版)》,2007年第4期5-22页);皮建才《李约瑟之谜的解释:我们到底站在哪里?——与文贯中、张宇燕、艾德荣等商榷》(《经济学(季刊)》,2007年第1期309-324页);赵红军《李约瑟之谜:经济学家应接受旧解还是新解?》(《经济学(季刊)》,2009年第4期1615-1646页);孙晔《近年来经济学界关于“李约瑟之谜”研究述评》(《教学与研究》,2010年第3期86-91页)。。这也是该论影响更加深远的原因之一。

回到历史学本身来说,“高水平平衡陷阱”论主要讨论明清时期中国社会经济为何停滞的问题,与中国明清史学界的“资本主义萌芽”议题相近。所以,明清经济史的研究专家更加重视对“高水平平衡陷阱”论的辨析和讨论,而对《模式》的其他论述则未必都能全面关照。唐宋史学者注意到《模式》以及“中古经济革命”论是相对晚近的事情。相关讨论文章的发表也相对较晚。在不一定都有条件通读全书的情况下,后来者可能也容易受先前一些讨论的影响。但造成这种现象的根本原因之一,恐怕还是在于中国古代史研究长期拘泥于断代史的此疆彼界,较少有通贯性的考察所致。

总之,尽管从学术影响来说,“中古经济革命”论不如“高水平平衡陷阱”论,但它们共同构成了伊懋可自我构建的完整理论体系,回答了《模式》中的框架性问题。将“中古经济革命”论作为“高水平平衡陷阱”论的铺垫,未必是伊懋可的初衷。

四

“中古经济革命”说具有方法上的启发性,但本身也有不少局限。伊懋可认识到“经济革命”的提法可能会引起争议(页318)。就连西方学界对《模式》以及“中古经济革命”论的批评声音也始终不断。其中一些局限被后续研究突破,为新的研究提供了契机;但也有一些不足是其天生缺陷,作为中国学者必须提高警惕。

首先,“中古经济革命”如《模式》的其他部分一样,基本没有考虑环境因素的变迁以及人类与环境的互动。不过这种缺憾在伊懋可的后续著作《大象的隐退》中大体得以弥补。从环境史的视角,他仍不忘回应中古“经济革命”与帝制时代晚期“质的停滞”[33]的主题,从而开拓了新的研究维度。

其次,伊懋可已经意识到,《模式》可能在区域差异方面需要改进(页318)。“中古经济革命”论更是如此。“中古经济革命”涉及的地域就涵盖从华北到长三角、长江中下游、岭南、四川、两广的广大地区,看似可以得出一个全国性的结论。但伊懋可论及农业革命,主要论据来自两宋时期的长三角;而水运革命和货币与信用革命涉及的史料在地域分布上则要零散得多,因为人口流动、物资与货币流通本来就关系到区域之间的联系,这尚可接受;谈到市场结构革命和城市化时主要面向长三角;论及科学和技术革命时则主要指向华北和四川,相比于前四个“革命”,研究时段则下移至了元代。因此这幅“中古经济革命”的画卷实由不同时空下的史实拼接而成,也就难免会出现错位的情况,据此再去得出一个全国性结论,非常不恰当。所以,罗友枝说,《模式》必然会促进区域史的研究,其很多结论有待进一步论证[34]。 “中古经济革命”论显然需要经过区域社会经济史研究的检验。郑学檬和李伯重都与“中古经济革命”论做过对话,并把对话的立足点拉回到江南。

以上两点不足为后续研究提供了新的契机。也使得关于“中古经济革命”的争论远未结束,而是常议常新、富有活力地呈现在学术界面前。

《模式》也有一些局限是难以克服的,我们在研究中必须警惕。

第一,我们可以不苛求“中古经济革命”论没有提供新史实和个别史料上的解读错误,但不能不重视其证据和观点之间的脱节问题。席文(N. Sivin)就曾批评,伊懋可引用薮内清的材料,以不少于两页的篇幅论述10至13世纪(部分涉及14世纪初)中国数学的进展情况,但无法拿出证据证明“中国来到了对自然进行系统的实验性考察的入口”(页179),并批评《模式》宣称的“理论”,“只是一种解释和假设;在没有数据的情况下绘制曲线图;未对数据进行独立检验;违背奥卡姆剃刀(Occam’s Razor)原理”,在各个方面都显得“草率(hasty)”[35]。 “中古经济革命”论当然也有上述漏洞。在相应的史料逐一还原的中译本中,论点(argument)和论据(evidence)之间的抵牾等问题,将会显得更加突出。

第二,“中古经济革命”论的又一局限源自其明显的欧洲立场。西方学者研究中国时的“外来者的立场”而产生的各种弊病在“中古经济革命”论中或隐或现。在这一点上,包伟民的批评可谓入木三分[18],笔者深以为是。与一般的汉学家相比,伊懋可属于十分坦率的学者,他说,研究中国历史,与之比较,可以为研究欧洲史“提供获得新见的来源。这个来源堪称无与伦比”(页319)。其《另一种历史:基于欧洲视角的中国研究文集》(Another History:Essays on China from a European Perspective)则开宗明义、毫无掩饰地表明自己研究中国时的欧洲本位[36]。在《模式》中文版序言中,伊懋可更是承认了他写的是他所想象的“中华帝国”历史的轮廓,明显地模仿了爱德华·吉本(Edward Gibbon)的风格。吉本的《罗马帝国衰亡史》(The History of the Decline and Fall of the Roman Empire)对他影响极大,构成了他“对于如何撰写历史的基本概念”③。《模式》确实存在将西方的历史分期和框架代入中国历史之中的问题。通读《模式》不难发现伊懋可那种高唱“欧洲中心论”的优越感。他竟然宣称鸦片战争中国向英法殖民者屈服可谓“因祸得福”(页110);“缓解并且打破中国的‘高水平平衡陷阱’,是近代西方所做出的历史贡献”(页318)。在《模式》的完整理论体系中,“中古经济革命”论也必然沾染上浓厚的“欧洲中心论”色彩,与各种停滞论之间难免产生千丝万缕的联系。

五

朱熹曾说,宋太祖赵匡胤“易乱为治”,原因只在去掉了五代法令中的“甚者”,“其他法令条目多仍其旧”(12)(宋)黎靖德编《朱子语类》卷127《太祖朝》(中华书局1986年版第3042页)。。或许这对于我们正确对待伊懋可的“中古经济革命”论的贡献和局限有所启发。

毫无疑问,“中古经济革命”论中必须去掉的“甚者”就是其“欧洲中心论”。“中古经济革命”论作为一种假说,需要中国学者在扎实的实证研究的基础上给予理论层面的回应。李伯重以他对江南经济长时段的深入研究为基础,对“中古经济革命”论进行了系统批判,认为江南经济既没有唐宋变革(宋代“经济革命”的要素在唐代后期都已具备),也没有明清停滞,也就没有13—14世纪的转折(13)参见:李伯重《“选精”“集粹”与“宋代江南农业革命”——对传统经济史研究方法的检讨》,《理论、方法、发展趋势:中国经济史研究新探》(清华大学出版社,2002年版第97-126页);《有无“13、14世纪的转折”——宋末至明初江南农业的变化》,《多视角看江南经济史(1250—1850)》(生活·读书·新知:三联书店2003年版第21-22页)。。更值得重视的是,他在这场讨论中提出了什么是“经济革命”,“经济革命”的类型有哪些,“经济革命”的特征是什么等问题,从而引发对基本概念的一系列深入辨析。李伯重指出,“经济革命”本质是经济成长方式的巨大转变,并强调其时间和空间上的特点[37],从理论和方法的高度对话《模式》,把这场讨论引向了深入。

非常遗憾,像李伯重、包伟民等与伊懋可进行深入对话的中国学者仍是少数。很多中国学者确实如包伟民、成一农所批评的那样:因为“理论饥渴症”(14)包伟民语,见《“理论与方法”:近三十年宋史研究的回顾与反思》(《史学月刊》,2012年第5期20-29页)。,而没有注意到伊懋可的基本立场,也没有对“中古经济革命”论进行过学术性的研究和分析,便接受了“经济革命”的结论[38],进而为相关研究贴标签或作为进一步研究的前提。在国内学界,这并非面对“中古经济革命”论时所独有的一种现象。仅就唐宋史研究来说,就有一类研究把日本学者的“唐宋变革”论当作不证自明的公理,没有分析日本“唐宋变革”论背后的政治动机与源自西方的基本立场,对此李华瑞已有深刻的批评[39]。我们要构建中国经济史学的话语体系,在国际学术中获得更多话语权,就必须对上述理论中的西方本位进行最深刻彻底的批判。

不过,这里有一点需要补充。立基于西方立场研究中国的做法,仍有一个合理内核。伊懋可说其研究历史的初始目的“就是想弄清楚为什么我们生活的世界变成了后来的那个样子”[40]。实现这个目的往往要通过寻找参照对象并与之进行比较来实现。为了更好地认识他所生活的欧洲,研究欧洲史,他把中国历史作为参照;伊懋可同时提醒中国学者,也要将中国历史置于一个更广泛的世界史语境中进行研究③。这是一个善意的提醒。我们不妨立基于宋代中国的立场看一下同时代的欧洲,这“至少是公平的比较史学研究方法”[41]。

吴承明认为,“选用某种理论,主要是启发性的,而不是实证性的”[42]。对待“中古经济革命”论,不可盲从其具体结论,而应该 “去其甚者”,吸收其方法上的合理内核:注重提出带有框架性的问题,将中国经济史置于更加广阔的比较视野下来进行长时段的系统化的综合研究,尝试呈现晚唐宋元长达500年时间的社会经济的结构性面貌。这些无疑仍是“中古经济革命”论为中国经济史特别是唐宋经济史研究留下的宝贵的方法论财富。

列宁说,“只有了解人类创造的一切财富以丰富自己的头脑,才能成为共产主义者”[43]。当今,构建中国经济史学的话语体系的呼声此起彼伏,坚持我们自身的学术传统和充分利用国际学术资源,两者不可偏废[44]。只要“去其甚者”,“中古经济革命”论中无疑仍有我们可以利用的国际学术资源和宝贵财富。

附记:本文初稿提交2016年第五届中国传统经济再评价暨农商社会/富民社会学术研讨会,得到与会学者的批评指正;文章重要资料的补充完善和修改思路的形成是在浙江大学人文高等研究院访学期间(2021年9月至2022年1月)实现的。2022年5月,修订过的文章又得到宁欣、魏明孔、包伟民三位先生的批评指正,特向以上学者和单位谨致谢忱。