聚讼纷纭说鹤铭

2022-11-08罗勇来

文/罗勇来

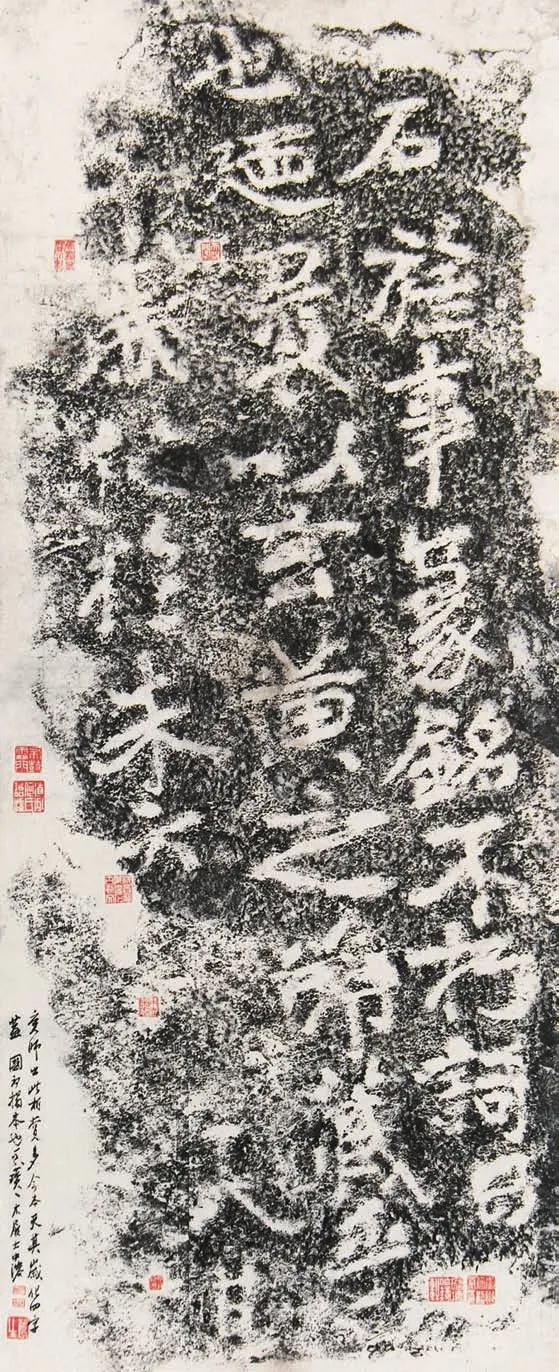

镇江焦山的瘗鹤铭摩崖,那历劫沧桑的几块断石,不知岁月的百十个残字,自北宋重新发现以来,即以惊世的艺术魅力被历代书家们奉为经典,但此刻石既不署真名,亦不记年号,也不知何时落水,甚至没有留下一篇完整的铭文文本,千多年来,又为各种讹传、误解、伪刻所困扰。学者们在书撰者考证、铭文文本补缀、书风时代判定等方面争论不休,各持异见,莫衷一是,至今仍然存在着许多疑问。

《瘗鹤铭》及其铭文

《瘗鹤铭》最早在唐代的《润州方志》中即有记载,只是早期相关资料未能得以保存。所谓唐人录铭文文本(金山本)不足信。据现有材料可知,《瘗鹤铭》直到北宋景德(1004~1007)年间尚“未甚残缺”。此后不久,其下半部分崩裂落水,崖上所存之半亦渐湮没,不为世所知。至历八年(1048),丹阳(即今镇江)郡守钱彦远(字子高)于焦山脚下的江中获得铭文残石一块,《瘗鹤铭》自此始重现于世。于是钱子高即在焦山西麓建一座宝墨亭,将这块残石连同另三块梁、唐著名碑刻(李德裕玉蕊花诗碑、王奂之集王羲之字陀罗尼经幢、萧纶招隐刹铭)一并存于亭中。早期《瘗鹤铭》的考证与研究,就是由这一块残石的发现开始的。

焦山碑林博物馆

焦山西面浮玉崖上,有北宋瘗鹤铭摹本“壮观亭别刻”

宝墨亭存在的时间并不长。亭中的残石亦佚失,具体时间无考,也没有留下任何相关资料。不过在北宋张壆所录的铭文中,包括了此石残字。现据出水残石及壮观亭别刻,可以考出此石是全石腹中的一块,大约17字左右。发现残石后,又循此找到了尚存于崖壁的上半部分,但也危危欲坠,于是在距江面位置更高的浮玉崖上,摹刻了这上半部分的残字。这就是现存的“壮观亭别刻”。此后,大约在北宋末南宋初,这上半的左边篇首部分又崩塌落水。被传为王羲之大字之作,《瘗鹤铭》的重新被发现,在北宋时引起了极大的关注和热情。许多著名学者,书家,都参与了讨论和考证。同时,摹刻和臆补铭文的伪刻也开始出现,并广为流传。

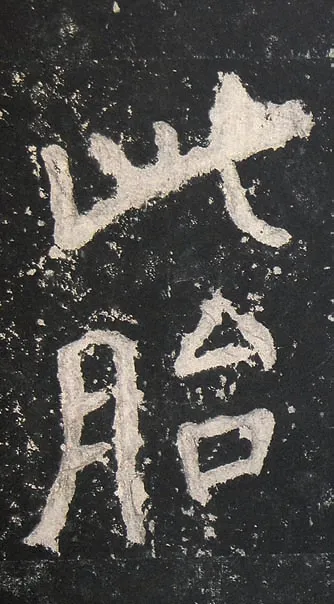

今存残石5块,拼合后高260厘米、宽210厘米,字径8至15厘米不等。铭文行序自左至右,存字93。其中残字12。①号石存2行,6字:上皇/岁得于华;②号石存3行,28字:午岁化于朱方/也乃裹以玄黄之币藏乎/石旌事篆铭不朽词曰;③号石存6行,29字:未遂吾翔/山之下仙家/相此胎禽浮/唯仿佛事亦微/ 洪流前固重/真侣瘗尔;④号石存3行,17字:表留/厥土惟宁后荡/爽垲势掩华亭爰集;⑤号石存3行,13字:夅山征君/丹杨外仙尉/江阴真宰

《瘗鹤铭》全文,应在180字左右。原石早已崩塌落入江中,北宋时只能拓得60余字,今存残石也不过93字。历代流传较为著名的文本,如宋代有《刁约录金山经庋本》、《邵亢本》、《张壆本》、《镇江府治翻刻本》。元代有《辍耕录本》、明代《玉烟堂本》等。这些文本,传抄日久,有的又被翻刻,翻刻的拓片再被补入原拓中。总之,长期以来没有一个被认可的标准文本。到康熙年间,残石出水以后,经与原石相对照,各种文本的错误益加明显。有的考订严谨,但缺字太多,须重新增补。有的显然错乱失序,甚至臆补、妄造文句者均有。于是又有了《张弨本》和《汪士鋐本》。《张弨本》经过原石的实地勘察,认真记录,并参以北宋《邵亢本》、《张壆本》。《汪士鋐本》已有出水原石为依据。两本均有前人抄录的本子作为参考,整理而成。然与诸本互参,仍存商榷之处。

现抄录可以见到的《瘗鹤铭》原刻文字:

瘗鹤铭并序华阳真逸□上皇□□□

鹤寿不知其纪也壬□岁得于华□□午岁化于朱方天其未遂吾翔寥廓耶奚□□□□□也乃裹以玄黄之币藏乎兹山之下仙家无□□□□□□□□石旌事篆名不朽词曰

相此胎禽浮丘着经□□□□□□□□□□□□华表留形义唯仿佛事亦微冥□□□□□□□□□□□□厥土唯宁后荡洪流前固重扃右□□□□□□□□□爽恺势掩华亭爰集真侣瘗尔作铭

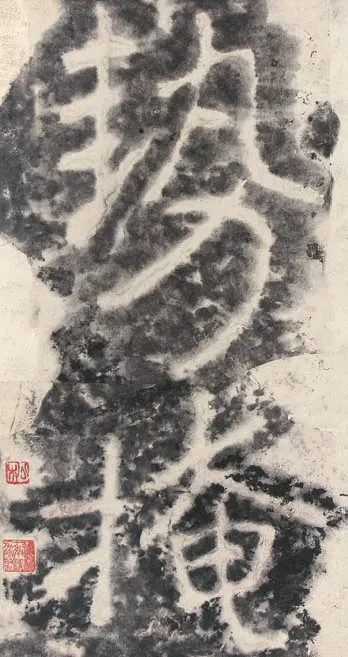

势掩

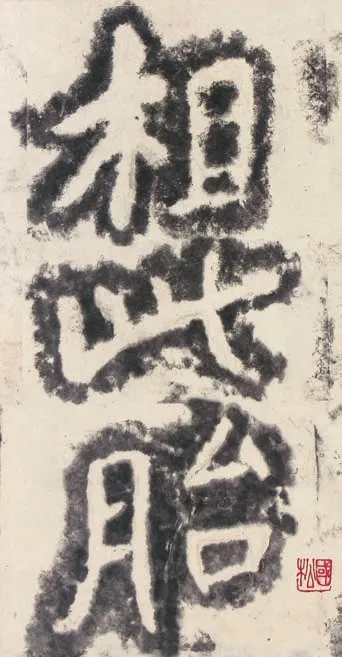

相此胎

禽浮

此胎

夅山征君丹阳外仙尉江阴真宰

以上皆为有据可查的存字。包括残半字者,共125字。其中今存原石91字,据清初拓本补入4字,据壮观亭摹本补30字。

此铭之书撰者有王羲之、陶弘景、王瓒、颜真卿、顾况、皮日休以及无名隐者诸说,其间竟相差几个朝代,长达500多年。千多年来聚讼纷纭,至今无定论。又以其书为世人所好,自宋代开始,便不断被摹刻、翻本、作伪,赝品的大量出现,也给研究考证工作带来干扰。清末书家郑孝胥,有一首长诗形容鹤铭的论争:“纷纷聚讼闹如沸,逸少、华阳俱可置。焦崖苍苍隐云水,上皇山樵呼不起。”争论越多,问题却反而越加复杂了。清代学者多持“陶弘景说”,亦无确切依据。但大多认同其六朝书风。

自北宋以来,慕名寻访鹤铭的诗人、书家、学者踵至,在鹤铭落水处的沿江栈道崖壁上,留下大量题刻,形成百多米长的摩崖景观。原石5块,自清代出水后几易其地。1982年于焦山碑林内新建一厅,予以保存。

《瘗鹤铭》书风的时代和地域特征

一千多年间,《瘗鹤铭》有着坎坷而复杂的经历。其书法的面貌,在漫长的岁月中不断地变迁着。以今存的原石与仅有的宋拓残字相比对,已可见出很大差异。而大部分铭文则根本没有可信的早期拓本可资比较。凡此,都影响着鹤铭书风的讨论与研究。此外,《瘗鹤铭》书法正处于中国书史上南北书风转移的时期。以其隶楷递变、内涵丰富与兼容性为特征。由于书法审美观念的转换,不同时代的书家与学者们,对《瘗鹤铭》书风的分析与评述差异也很大。对于鹤铭书风及其时代,究竟应该做怎样地判断,方才更加接近真实?分析梳理以上这些问题,对于客观地认识《瘗鹤铭》,乃至于书史南北书风、隶楷之变的研究都是很有必要的。

从南北书风看《瘗鹤铭》

早在北宋,蔡襄就注意到《瘗鹤铭》与南北书风变迁的关系。他首先从书风判断鹤铭时代:

瘗鹤铭文非逸少书。东汉末多善隶书,唯隶书最盛。晋魏之分,南北差异。钟王楷书为世所尚,元魏间尽习隶法。自隋平陈,中国多以楷隶相参。瘗鹤文字有楷隶笔,当是隋代书。世云逸少,殊无仿佛也。①

蔡襄将《瘗鹤铭》置于晋(东晋,南方)、魏(元魏,北方)的地域差异,和汉末到隋代的时间进程中加以考察。指出当南方的东晋已经以“钟王楷法为世所尚”时,与之同时,北方的元魏还“尽习隶法”。南北两地书风存在着差异,只有在隋平陈统一以后,方才“楷隶相参”。在蔡襄看来,鹤铭正是“楷隶相参”的书风,所以他断为“隋代书”。

二号石清初拓本 瞿中溶跋

然短暂的隋代38年之中,并没有《瘗鹤铭》文中的“壬辰、甲午”这两个干支纪年。当然,蔡襄不致在这样简单的判断上失误。这是因为北宋时鹤铭只存上半,铭文残缺不全,蔡襄并不知道有此干支纪年。

《瘗鹤铭》所在的江南,是东晋、南朝故地。早就以“钟、王楷法为世所尚”,其书风发展变化进程较北方更快。故不应与“尽习隶法”的中原地区(魏)作同等观。既如此,为什么还要等到平陈以后才“楷隶相参”呢?清代学者对南北方书风差异与变化的认识更清晰。汪士鋐论及鹤铭书风时就曾指出:

字体参杂篆隶,六代皆然。即南北分界,其书法亦未必不互相流传。何可定为平陈以后南土始有此碑?②

蔡襄非但书法独步当世,于书史亦俱独到之见。其论及晋、魏(元魏)南北两地书风差异、南方转变较北方更快、鹤铭兼有楷隶笔,这些观点都很准确。鹤铭虽非隋书,但其时代距蔡襄所说的“隋”不会太远。应是稍早于隋的南朝晚期,即梁、陈时期。蔡襄从书法发展史的角度判断鹤铭书风,远胜于黄庭坚等仅从传闻和所谓“势若飞动”之类表面形态着眼。

由于南朝有“禁碑”的敕令,故南方存碑刻很少,不足以反映当时书风氛围,其地域性亦不被注意。在清代以前,《瘗鹤铭》常被与中原碑刻相提并论。因其楷书的笔意显然更加成熟,往往在时代判断上就会被推迟。这也是《瘗鹤铭》每被判断为隋唐作品的原因。自阮元《南北书派论》和《北碑南帖论》出,“书分南北”说一时盛行。《瘗鹤铭》的“地域特征”方始突出,于是又经常被作为“南碑”的典型,以之与北方碑书相比较。以二者之异同讨论晋、唐间隶楷的转变以及南北书风差异等问题。值得注意的是,许多学者不约而同,都选择了山东掖县云峰山郑道昭诸刻与《瘗鹤铭》并论。

从碑帖观看《瘗鹤铭》

在六朝以来书风流变的进程之中,《瘗鹤铭》有着相当的特殊性。

按照“碑”与“帖”的分类,《瘗鹤铭》应该属于“碑”类。但其书体楷而兼隶,书势因崖石的起伏而大小变化,随意自然,甚至已经有行楷的意趣。所以,无论是从铭文内容或书法风格看,《瘗鹤铭》都与清人所谓“碑”的概念,与“碑学”书风有很大不同。且摩崖多在北方,江南仅《瘗鹤铭》一件。鹤铭文风与书风,更与这些北方摩崖迥异。

从长期以来《瘗鹤铭》的书撰者之争看,无论是“王书说”还是“陶书说”,实际上也都已被纳入了“帖”的范畴。然而,当清代碑学书风盛起,传世“二王”书迹和刻帖普遍受到怀疑时,以文人书风而出之于摩崖刻石的《瘗鹤铭》,又被作为“南碑”的典型备受重视。其内涵如此丰富的“两重性”,在书史上是绝无仅有的,算得上是一个“特例”。这也正是《瘗鹤铭》备受关注的原因。

《瘗鹤铭》考证与研究的盛期,主要是在北宋和清代。由于不同的审美风尚和不同的学术氛围,使这两个时代的学者、书家们,对《瘗鹤铭》的观照角度、评论、判断的标准也都不同。鹤铭湮没既久,于北宋中期的庆历年间被重新发现。其时正是《阁帖》广传于天下,二王书风盛行之际。这块传为王羲之书的摩崖石刻所引起的反响可想而知。虽然有许多学者并不认可“王书说”,但世俗好尚,起到了为“王书说”推波助澜的作用。尤以著名书家黄庭坚的倍加推崇,他甚至将《瘗鹤铭》作为王羲之书风的“标准”,以之去衡量其他传世王书。《瘗鹤铭》终于以“书圣”的“大字之祖”享名于世。北宋时的鹤铭,侵蚀磨泐尚不甚严重,锋颖仍然劲健。人们希望能从这奇伟俊逸的书风之中,找到“字势雄逸,如龙跳天门,虎卧凤阙”的王书神韵。

时代审美趣味的转移,新的典型个性书风的创立与形成,往往都是借古人为寄托,借古代经典而出之,此即所谓“借古开今”。《瘗鹤铭》以其内涵的丰富性与兼容性,给予“借古开今”以更大的空间。不同时代,各异其趣的书家,都能从中找到借鉴的因素。

清人将那未经打磨的岩石质地,和历经沧桑的岁月感,以及被多次凿剔,拓工任意描摹,泯去锋颖,笔画变得圆浑,粗细几乎一律等因素,都纳入了书风流变的历史之中,从而找到了更多符合于当时思潮的新内涵。于是,《瘗鹤铭》的所谓“篆意”就越来越多地被清代金石学者和碑派书家们所揭示。清初汪士鋐的《瘗鹤铭歌》中有诗句说:

字体宽绰具古隶,锋棱虽剜精光荧。

翁方纲认为汪士鋐以“古隶”论鹤铭,尚不足以称之。必须上溯到篆:

兰亭似结密者,而其宽绰人所不知。此铭似宽绰者,而其结密人所不知也。汪文升作考固有功于是铭,至所为诗者,本不足与是铭称。而其宽绰具古隶一语,又实不能道是铭之所以然。且不知是铭得于篆者为多也。而岂仅宽绰之隶之足云乎。《山谷说大字无过瘗鹤铭辨》

但是,早在碑学书风未起的康熙年间,汪士鋐就曾指出,岁月的历史痕迹,并不是鹤铭书法原有的意趣:

知其用笔潇洒之妙,其锋颓颖秃,固是水汩石泐使然。未可以是为古人秘妙也。”③

清代以前,论鹤铭从未有“篆意”之说。在不同的时代审美氛围之中,对于同一件书法艺术的价值观照,竟然有如此之大的差异。碑学书家们的这些观点,可以视之为是对书法美学的拓展。但就严谨的书史考证而言,恐怕还是汪士鋐的话更为客观。

在益趋浓厚的碑学的氛围中,清代学者对包括《兰亭序》在内的传世所有“王书”的真实性产生了怀疑。阮元就曾经大胆地说过在当时“无人敢道”的话:所有王字“其来处皆不可究诘”。④于是,兼有“碑”、“帖”两重性的《瘗鹤铭》,代替了《兰亭》的地位,成为书家们理想中最完美书风的寄托。他们将历代书法之美都集中到鹤铭书风中。

鹤铭的论争,也正与《兰亭》的论争有很多相似之点。尽管谁也没有见过真正的《兰亭》,但却并不妨碍人们根据无数千差万别的《兰亭序》争论了一千多年。其实在很多时候,论争的双方可能根本就不在一个焦点上。因为我们说单《兰亭》时,已经很难准确地表述是指什么样的书风了,诸多传摹本之间,相差实在太大。《瘗鹤铭》的情况似乎要稍好一些,因为尚存有几块面目全非的原石可以为依据。但它们与原创作的差距,恐怕比《兰亭》小不了多少。北宋时黄伯思就已经告诫人们:《瘗鹤铭》“石顽难刊,且为水泐,故字无锋颖,若掘笔书。昧者从而学之,深可一笑。”又经过700年江涛的侵蚀磨洗,其锋颖之消蚀,自然更甚。所谓“篆意”,远非鹤铭书写时的原来面目。

米芾题名

其实《兰亭》和《瘗鹤铭》,皆是中国书史长河中成千上万被不断地“重新塑造”的碑帖艺术的典型代表。《兰亭》的“再创造者”是欧、褚、冯各自异其趣的摹本,以及不同时期大量的临本和刻帖,共同构建了一个理想中的“完美”《兰亭》。而《瘗鹤铭》的“再创造者”则是雨雪、山风、江涛,以及不知书的拓工们的凿剔、描画与作伪。《兰亭》是人文书法艺术的积淀,《瘗鹤铭》则更多地受到了大自然的鬼斧神工和世俗书风的浸染。《兰亭》和《瘗鹤铭》之成为书家、学者们永远不尽的鲜活话题,应该看成是对于这种不断“重新塑造”过程的探讨。历代书家们,可以从各自的体验和不同观点角度,对《瘗鹤铭》加以评述,他们的关注,在于通过这些积淀与内涵越来越丰厚的传世名品,阐述其永恒的书法精神。或者说,《兰亭》和《瘗鹤铭》的魅力,正在于这不断地被重新塑造、阐释并增添新内涵的过程。至于其文句错乱、锋颓颖秃、点画易形,以及作伪、臆补等变化,则全都属“牝牡骊黄”,是可以“置之于外”的。如果能用这样冷静的、历史的心态来回顾《兰亭》和《瘗鹤铭》的变迁,将会少一些失落感和遗憾,我们的讨论也将会更加客观、接近真实。

注释:

①《蔡忠惠集》,引自《历代书法论文选续编》51页,崔尔平编,上海书画出版社。

②汪士鋐《瘗鹤铭》考。

③汪士鋐《瘗鹤铭》考。

④阮元《复程竹庵编修邦宪书》。见《揅经室三集》卷一。他在《跋永和右军砖》拓本时还说:“余固疑世传王右军书帖为唐人伪托,即《兰亭》亦未可委心,何况其余。”见甘熙《白下琐言》卷三。