黄浦江的女儿

——访女高音歌唱家王作欣

2022-11-07俞子正

俞子正

访谈者:俞子正(男高音歌唱家,教授,《歌唱艺术》常务副主编)

嘉宾:王作欣(女高音歌唱家,上海音乐学院音乐戏剧系教授)

(下文中,访谈者简称“俞”,嘉宾简称“欣”。)

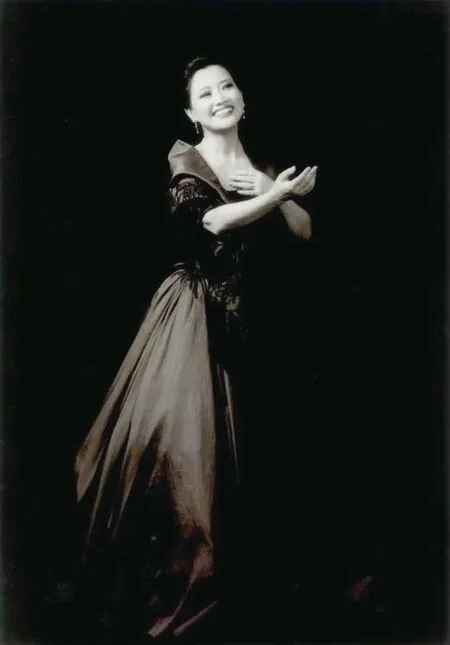

俞:王老师,我在作曲家陈钢的博客中看到他是这样赞美您的,“她很美,美在音色,美在仪态,美在内心。她很贵,贵在高雅,贵在端庄,贵在柔媚外表下的强大的‘抗震力’—她能在一个接一个的人生旋涡中不断沉浮,遨游向前;她更能在一个连一个的舞台上华丽转身,闪亮登场。她就是女高音歌唱家王作欣!”

欣:见笑了,没想到会得到陈钢老师如此厚爱。我们曾合作过许多作品,特别是由陈老师的父亲陈歌辛先生作曲,六十年后又由陈钢老师专门为我改编的歌曲《梦中人》。这是他们父子两代人的艺术结晶,也是音乐史上十分难得的巧机。陈钢老师为这首老歌添加了一个很大的发展部,让这首耳熟能详、柔弱无骨的歌曲有了戏剧张力和新的维度。特别是添加的无词歌部分,有着歌剧咏叹调的气势,层次分明、对比强烈,把主人公对爱的回忆、渴望、呼唤、期盼,刻画得淋漓尽致,音域也拓展到近三个八度,赋予了我很大的发挥空间。我试图突破这首老歌原来的框架,减去一些约定俗成的烟火气,使其更艺术、知性、高贵、娟秀与灵动。也许因为我对上海的声音记忆深刻,那种上海女人才有的独特音色和音与音之间的缠绵、勾连,给了我许多想象的余地,有种身临其境的角色感。

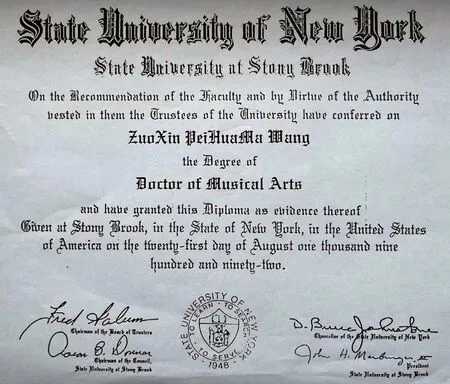

俞:1992年,您在美国获得声乐艺术博士学位,应该是我国改革开放以后赴美国留学的声乐家中最早获得声乐博士的吧。几十年来,除了身边少数的朋友,很少有人知道这件事。记得有一次我和张建一去您家,看到墙上挂着您的文凭,我还开玩笑说,“王医生的营业执照”。这样的金字招牌,换了别人恐怕早就“大吹特吹”了,您为什么如此低调呢?

欣:您是知道我的,这可能和家庭教育有很大关系。我走上专业音乐之路是拜时代之选,读书是为了心有所安。我的父母是典型的知识分子,从小生活优渥,毕业于名校,20世纪50年代中期从上海调入北京的研究院。记忆中,爸爸和妈妈是最会寓教于乐的家长。休息日,他们会丢一个话筒在我和弟弟的房间,让我们天马行空,自编自演,他们则躲在门外,偷偷用钢丝录音机录制下来。经常,我们疯狂而奇葩的童言童语,让他们听得捧腹大笑,拍案叫绝。那时的每个晚上,爸妈都在书房,继续他们白天的研究。我和弟弟就像待命的战士,竖着耳朵,静静地等在书房门口。忽然,书房门打开,留声机里传来贝多芬的交响乐声,我们就像听到了号角,欢呼雀跃着冲进去,扑在他们的身上。音乐声和大人、孩子的欢笑声,成了我耳边永远挥之不去的“交响曲”。那时,我家里除了满墙的书籍之外,就是黑胶唱片,弥漫着父母对艺术和生活的热情与浪漫情调。读书是他们的一大爱好,也是他们的生活方式。父母给我最多的礼物是书。记得妈妈曾写信嘱咐在北京学医的表姐:“每天至少读书两小时,否则这一天就是虚度的。”北京王府井的外文书店,北海后门的北京图书馆,曾是他们带我度过周末的地方,那里淡淡的书香、静谧的氛围,都令我神往和敬畏。在他们的影响下,从小我各门功课都很平衡,中学时曾获得七门功课全部一百分的成绩。小学一年级时,我被学校推荐去“外语附小”读书,父母婉言谢绝了。这在当时是不可思议的,他们说,“外语是一个工具,我自可教女儿。我不想让女儿长大后去为外国人拎包!”

父母所做的一切都源于真挚的热爱,和名利无关,他们最大的愿望,就是获得知识后要毫无保留地回馈社会。这些都对我的影响至深且远。

俞:1981年,我们成为同班同学。您18岁就在歌剧院成为主演,给大家的印象是勤奋好学、能吃苦,有一种韧劲,默默把自己做好,做出成绩,然后把自己藏在成绩的背后。我听说过您父母在特殊时期的遭遇,是不是因为童年到少年时生活境遇的巨大变化让您形成了现在这样的性格?

欣:可能小时候的经历,让我慢慢学习着如何“悲喜自渡”吧。在最孤寂的时候,是姨妈又给了我们一个家,我歌唱,弟弟画画,我们借此暂时抚平心中的恐惧和悲伤。音乐和艺术慰藉了我们,带给我们平静和安宁!当我被上海歌剧院录取时,为报知遇之恩,我刻苦勤奋至极。

成为歌剧院的主演是我从来都不敢奢望的事,因此,更觉如履薄冰、战战兢兢,“认认真真演戏,老老实实做人”。父母对音乐艺术的敬畏影响了我,不敢稍有怠慢和疏忽。幸运的是,我和弟弟在音乐和艺术的滋养下健康成长,都获得了博士学位,在海外留学后选择回到祖国,将自己所学分享给年轻的学子们。这一切都是父母潜移默化教导的结果,也是受他们“要回馈社会”的嘱托的感召。虽然没有成为他们期待的科学家,但我们用音乐和艺术回答了他们对我们的爱和教养!虽然和他们在一起的时间很短暂,但他们通过音乐和艺术,让我们感受到了他们的爱,感受到他们散发出来的人格魅力和知识的力量。这些都成为我一生珍藏,取之不尽的宝藏。

俞:表面上看您很温柔,其实您是外柔内刚,有时候还很倔强,会有自己的目标并且一定要做到,是这样吗?

欣:(笑)也许是吧。我一生的经历有点跌宕起伏,经历了几次自觉的“清零”,都是出于自己的选择,和名利无关。我曾有过公主般金色的童年,一夜之间,千金散尽,亲人逝去,惶恐不安,自助是我唯一的选择。进入上海歌剧院后,渐渐获得各种国家级荣誉,可这一切来得太快、太容易,我一直为此而忐忑不安!所以,十年后,我听从内心的召唤,告别歌剧院的主演生活,将过往的一切名利“清零”,只身赴美求学。1992年,在美国获得博士学位后,在纽约和欧洲与著名音乐家们合作首演许多新作品,举办音乐会,在维也纳童声合唱团当过夏季班指导,在美国的大学教书,过着安定舒适的生活。在赴美15年后,我再一次选择“清零”,成为第一批回母校教书的“海归”,因为我记得父母亲让我回馈社会的嘱托。我很幸运,可以在年轻的时候将最爱的读书和旅行两件事结合起来,去尝试生命更多的可能性,尽可能地保留一颗历经世事却始终年轻、充满好奇的心灵。艺术需要有见识、有格局,持纯粹的态度和一颗真诚的心,我想和年轻人一起为之而努力。

俞:“清零”,说得真好!很多人都不敢对自己“清零”—一些人是舍不得;一些人是本来就没什么积累,所以也没啥好清的;还有一些人把负担当成了财富,结果越来越累。这一点,我和您一样,因为我从来没把自己当成什么,所以总是“零”,哈哈。对了,我记得当年您进音乐学院后先跟王品素老师学习民族声乐,后来又跟周小燕老师学习“美声”,凭这些也许就可以留在“上音”当教师了。为什么要去美国?为什么要改变自己,去挑战自己已经成功的经历?

欣:我一直觉得自己基础薄弱、知识匮乏,实在是命运眷顾,受之有愧。能进入音乐学院进行系统的学习,开拓视野,补阙挂漏,是我一直的梦想。

20世纪80年代是一个开放的时代,那时的我们,正处于“学如不及,犹恐失之”的状态。每天,除了剧院的工作和自己专业的课程之外,旁听其他系的课程也把我的时间表塞满了。我想您一定也还清晰地记得,傅聪先生第一次来到上海音乐学院的情景,整个礼堂被挤得水泄不通。傅聪先生走向舞台,手指似清风临水,弹奏了一组和弦后,转身问大家,你们听到了什么?记得有一位学生大声说道,“G大调和弦。”他又问,你们还听到了什么?当时大家面面相觑,大礼堂中一片寂静……在这无声的寂静中,我似乎听见了以前不曾听见的声音……音乐,除了演绎美之外,还要表达灵魂。傅聪先生教给我们的,正是这音乐背后的一切。您曾经说过:“我常常把恩师当作一面镜子,对照自己的人生和事业。”我也深有同感,师恩难忘,在随启蒙老师廖一明先生学习后,我进入音乐学院成为王品素先生的学生。两年后,王先生建议我进一步拓展,是她亲自把我交到了周小燕先生的手上,并一再关照:“这个学生是有潜力的,现在我把她交给您了!”这一场景,令我永生难忘!

1992年,博士毕业后,我去了夏威夷的大学工作。那里风景秀丽,气候宜人,生活安逸,真是人间天堂,但内心总有一种激情在涌动,恩师周小燕先生的来信让我彻夜难眠,她在信里说:“回来吧,我们需要你!”还有什么比“将自己的所学和更多的人分享,并可能对他人的一生产生一些影响”更让人激动的呢?先生邀请我去歌剧中心教学。我立刻带回了两箱国内稀缺的20世纪声乐作品资料捐给母校,开设了20世纪西方声乐作品赏析及实践课,填补了这一领域的空白。学期结束时还举办了音乐会,许多现在著名的歌唱家都曾在那时的课堂中学习。周先生、王先生等前辈,每次都坐在(教室)第一排支持我,他们谦虚治学的态度,爱学生、爱音乐,无私而纯粹,充满着人性的光辉和人格的魅力,令我肃然起敬!

俞:那年头,出国留学都很辛苦,没钱。听说您去美国第二天就只剩80美元了?接下来全靠自己打拼吗?有一篇报道说您在加州去饭店洗碗,这个我在东京也干过!

欣:是啊,赴美后的生活和国内是云泥之别,让我始料不及。初到时,为了生活,刻苦学习之余,我做过餐厅服务员(waitress),临时保姆(babysit),洗碗工(dishwasher),等等。这些工作中,我最喜欢洗碗,因为我可以同时戴着耳机听英语,不会浪费宝贵的时间。赴美不到一年,我就开了独唱音乐会。那时,美国观众对中国去的音乐家很好奇,音乐会现场水泄不通。演出结束后,平时一直在餐厅里对我们这些打工的留学生不屑一顾、骂骂咧咧的来自台湾(地区)的老板,忽然像泄了气的皮球似的,在后台转着圈搓着手喃喃道:“真没想到,你还是个宝啊!”

俞:那时候,国内的声乐学习环境和国外有较大的差距,能谈谈您在美国学习的经历和感想吗?

王作欣与恩师周小燕先生

欣:赴海外留学,是让自己有机会从另一个维度来观察世界,和时代拉开一点距离,从跨文化、更恒久的角度来认识音乐。我历尽千辛万苦,就是希望得到艺术观念的更新和洗礼。我开始伸出触角,敞开心扉去接触许多新的知识和领域。我在美国的大学教授西方音乐赏析,了解西方音乐的脉络和源泉;学习世界音乐,各国音乐的灿烂让我叹为观止;参加爵士乐队的演出,锻炼即兴演唱的能力;首演作曲家的作品,探索演唱方法的创新;和电子音乐家合作,感受现代音乐的色彩变幻……慢慢地,从一个急着参加比赛来证明自己的人,到安下心来打开自己,去感受、去接纳音乐的多元和炫彩,这是一种奇妙的经历。

俞:您还举办了很多演出,比如在卡内基音乐厅开音乐会,那对于任何一位歌者来说,都是一个完美的梦想。

欣:是呀,我清楚地记得那一天,纽约大雪,主办方还担心大雪会影响交通,但没想到观众竟如此踊跃、热情,挤满了音乐厅。《纽约时报》还专门写了评论,那时他们对于中国内地的音乐家很是关注。

俞:好啊,踏雪寻歌!我问一个学术方面的问题,在美国攻读声乐博士需要完成哪些课程?

欣:每个学校的要求不同。我要完成六场不同时期、不同作曲家的独唱音乐会,其中必须包括一场20世纪作品的音乐会,一场讲座音乐会来阐述你对音乐会中作品的诠释及处理。音乐会曲目的独特和难度,作品的时期和作曲家很重要,原创作品更是必须的,曲目要足够引起学术的话题和兴趣。记得我首演了著名作曲家西摩·巴拉布(Seymour Barab)的单簧管和女高音的套曲,陈远林的电子音乐组曲《白鹄行》,侯约翰(Fred Ho)的清唱音乐剧《西行记》等。另外,要用英语完成两门外语(德语、法语、意大利语中任选)的笔试,完成两篇关于音乐史和音乐理论的论文。同时还要选修一些课程,记得我选了巴洛克时期声乐作品的装饰音、中世纪音乐等课程。这些都对我专业的帮助极大。

博士学位证书

俞:拿到博士学位那一刻,心里的感受是什么样的?开心,出去大吃一顿,还是痛哭一场?据我对您的了解,应该是自己关在房间,对着文凭狠狠哭一晚上。

欣:哈哈哈,那倒没有。因为之前已经拿到了堪称美国大学中最难“啃”的音乐硕士学位:需要交四篇论文,其中两篇,每篇至少60页;一学期完成六份读书报告,两场音乐会、音乐历史及理论的选修课程等;再加上刚赴美时语言和生活的压力。所以,读博简直可以用“轻松愉快”来形容!

俞:后来,您去了夏威夷工作,那么好的地方,为啥放弃而选择回上海?您有上海情结?您曾经在一篇文章《致那个声音》里写道:“与北京留给我大多是视觉的记忆不同,上海留给我的最强烈印象,是声音,夜上海的声音!”“不远处黄浦江驳船的汽笛长鸣和外滩大楼上的自鸣钟声就扑面而来。那声音悠远而空灵,是上海给我的见面礼。那时上海街头并不拥挤,各有特色的小小‘Boutique’(精品店)风情万种。我喜欢站在橱窗前,看里面各色巧克力做成的人形和小房子,很久,很久。边看,边在心里编织着小人儿的各种故事场景。在我们的弄堂口,昏暗的路灯下,小贩挑着各种担子匆匆穿过,赤豆粥、梨膏糖、爆米花……随着他们的叫卖声,我的鼻子已经闻到那浓油赤酱的上海独有味道。对于我这个小孩子,那可是有着致命诱惑的。半个多世纪过去了,如今走在外滩,听到那钟声和汽笛声,闻到沁人的黄浦江水的气味,还是会让我心灵为之震颤。童年时父母亲对我们的浓浓的爱,也随着声音的交响而浮现……”写得真好,不仅是声音,还有味觉的记忆。

欣:那是一篇关于“上海的声音”的约稿。我出生在北京,父母是上海人,小时经常带我去上海游玩。对小孩子来说,游玩的地方就是梦幻之地,会加入自己的许多幻想。其实,我爱去过的许多地方,因为那里都会有自己用心生活过的印记。

俞:您真是上海的女儿!您的文章里有一段很“上海”的话:“我居住的弄堂里,竟经常能听见有小提琴声,从弄堂深处幽幽地飘来。和周围市井之声格格不入的是,乐曲悲凄且舒缓、孤寂而苍凉。每当那时,我就会停下手中的一切,安静地侧耳倾听那久违了的,摄人心魄的旋律。而爱唱歌的我,也经常在弄堂这头放声歌唱。小提琴和少女的歌声,成了我们这个弄堂里独有的回响。可能因年纪的差异,我与那位小提琴手从未正式见过面。有一次,我们在弄堂里偶遇。我一眼就认定是他,玉树临风,瘦削而白净,戴着眼镜,一派知识分子的模样。低着头,行色匆匆地贴着弄堂墙壁走过。羞涩而仓皇,不和任何人打招呼,像是穿着衣服的隐身人。我也从来都贴着墙根进出弄堂,生怕被别人认出这就是那个每天在家对着墙壁大声歌唱的女孩。一出门,好像灰姑娘回到了后妈的家,我低头窝肩,完全没有了在家唱歌时的底气。那时,我们从未有过语言交流,兀自无声地飘过,但这隔空的音响的交汇,断断续续持续了几年,直到我们都搬离了那条弄堂……”这是您心中的初恋吗?

欣:不是,不是(笑)。那是那个时代被压抑的、懵懂的悲天悯人情怀的深刻记忆。

俞:然后,您回国了,回到熟悉的汾阳路,回到母校,继续恩师们的事业?

欣:2002年,上海大剧院引进了著名音乐剧《悲惨世界》,连演几十场,令整个中国音乐界为之一震。上海音乐学院音乐剧系也在这一年应运而生。在以古典音乐为基石的音乐学院,此举引起了众多的议论和关注,当时正值我第二次回“上音”声歌系教书。一天,恩师周小燕先生把我叫到家中,郑重地对我说:“学校正在筹建音乐剧系,这是一个新的领域,你应该用学到的知识去尝试探索一条中国音乐剧教学的路。”不久,我就来到了这片未被开垦的处女地,荒芜而贫瘠,谁也不知道她的命运和前途。正如辛顿说:“没有人曾许下承诺,而我知道光在哪里,它不在彼岸,光,就在追逐彼岸的路上。”

俞:其实,光,就在我们自己身上,只是有些人能发光,有些人不想发光,有些人没有能量发光。您到“上音”后,好像一直在音乐剧系教学。音乐剧是您博士攻读的专业吗?早年学民族声乐,后来学“美声”却执教音乐剧,这三者有什么联系吗?

欣:当时,在“美声”和“民族”的教学体系之外,需要我们去探索第三种可能性。音乐剧专业的声乐如何教?课程如何设置?学术标准如何建立?教材如何选择?教学大纲如何编撰?……一切都得从零开始摸索。20年了,我们拓荒前行,教学观念从模糊到清晰、从有争议到逐渐趋同的过程,艰辛但很有意义。2011年,轰动一时的中文版音乐剧《妈妈咪呀!》《猫》在上海首演,作为这两部戏的中方声乐艺术总监,我亲历了世界级经典音乐剧在各国演出时严苛的质量管控,以及用中文演唱这些作品时本土化的不易,也了解了音乐剧诞生一百多年来,风格和定义、内涵与外延趋近于无限,一直与时俱进,令人目不暇接的历史。从早期的轻歌剧、爵士乐、摇滚、流行、乡村到现在的嘻哈等元素的介入,音乐剧的演唱教学是一个相向而行的过程。许多新的演唱方法和概念需要学习,如“Speech level sin ging”“Belting”“Sob”“Legit”“Twang”“Falsetto”……我们的教学应遵循灵活多变、因材施教的原则,帮助学生奠定受用一生的科学健康的嗓音机能和扎实的声乐基本功,使学生们在音色、音质、音量、音域,以及音乐理解和风格处理上都得到尽可能的拓展,帮助学生建立声音为塑造角色服务的概念,敏锐地捕捉风格色彩并融入角色的能力,成为一个会唱歌的演员,而不仅仅是歌手。我庆幸过去几十年在民族歌剧、西洋歌剧、西方艺术歌曲、现代音乐等领域里的学习积累,为我在音乐剧声乐教学奠定了一些基础。

俞:恕我无知,似乎国内音乐剧创作和演出都不太多,这是什么原因?您能谈谈我国音乐剧的发展现状吗?

欣:音乐剧这个形式在中国这20多年的成长是极为迅猛的,也是年轻一代最热爱的音乐艺术新形式之一。中国原创音乐剧的星星之火从无到有,现在,已几近燎原之势。原创剧目的孵化计划、音乐剧大赛等,已成为全国音乐剧界非常有影响的活动,为年轻的音乐剧人提供了梦想的舞台。这些年的原创音乐剧,已经开始有属于我们自己的表达风格和音乐语言,年轻一代音乐剧人有着满满的创作激情和能量,演员的表演也逐渐成熟,展现出很多独到的见解,特别是戏曲元素的加入,符合中国人审美的自我意识正在觉醒,如音乐剧《赵氏孤儿》《辅德里》《忠诚》《隐秘的角落》等一些原创剧目,均跳出模仿的藩篱,勇敢地探索自己的风格和表达方式,中国音乐剧之路已经初见端倪。

俞:当看到学生们茁壮成长,并取得优异成绩,您是不是很有成就感?

欣:当然(笑),这是我归国20多年收获的最大精神财富。鉴于音乐剧专业的特性,对教师的要求是很高的:要有开阔的眼界,开放的胸怀,终身学习的能力,随时准备拥抱和接受“新”和“变”;要有多方面的知识储备和人文底蕴,对戏剧、音乐、舞蹈等学科都要有一定的认知和了解;熟悉各种唱法和我们的传统戏曲;保护学生身上的闪光点并找到适合个体的培养路径。最后,教书育人,关键是心性和品格的树立。一个称职的音乐剧教师,真需要一生来养成。所以,我还会继续和学生们一起修炼、探索,汉语音乐剧将是我们最终的“Destination”(目的地)!任重道远,微光已现。在这个繁花似锦的春天,我们还要辛勤地播种、耕耘,期盼着中国音乐剧硕果繁茂的金秋。

俞:在当年的校园,南大楼、北大楼早已被改造了,就剩了那座办公楼。当年在校园里看到的您是美丽的少女,如今在校园里遇到的您是风采依然的教授。时间啊,过得太快!如果,我说如果,我们还能回到40年前,您还会选择这条辛苦而成功的音乐道路吗?

欣:因为热爱,从没觉得辛苦啊!如果上帝还赐予我一副超于常人的好嗓子,我一定还会学习声乐,因为它带给了我无尽的快乐。如果没有那么幸运,那我一定会和父母亲一样,把音乐珍藏在心中,让它成为我一生的灵魂伴侣。人生有太多的选择,我都乐于尝试!谢谢您!