辐射制冷技术在纺织领域的应用研究进展

2022-11-07刘丽艳

刘丽艳

国家知识产权局专利局,北京 100088

辐射制冷是指温度高的物体通过向外辐射能量以降低自身温度的一种制冷方法。相对于需要能量输入的主动制冷(如冰箱、空调等)而言, 辐射制冷是不需要能量输入的一种被动制冷方式,能极大地降低能源的消耗。人们对辐射制冷的研究和验证已有数十年,但大部分的研究都集中在夜间辐射制冷方面,且研究结果不具备普遍的实用价值。研究人员一直在努力探究可以实现日间被动制冷的有效方式。2014年,斯坦福大学范善辉教授团队提出了日间辐射制冷的原理和原型,即通过设计材料的吸收谱和发射谱, 使材料在太阳辐射0.3~2.5 μm波段范围内吸收率和发射率尽可能小, 在大气透明光窗8.0~13.0 μm波段范围内吸收率和发射率尽可能大, 也就是减少对太阳辐射的吸收, 增加通过大气透明光窗的热辐射,实现日间被动制冷。该团队还利用SiO2、HfO2等材料, 通过对光子晶体的设计, 首次成功制备出能够实现日间被动制冷的光子晶体薄膜材料[1]。2017年,杨荣贵教授及其合作者在基础研究和产业化方面又实现了新的突破,他们采用有机聚合物加银薄膜的复合结构,通过在聚合物中掺杂体积分数约为6%且随机分布的SiO2颗粒,赋予聚合物对波长在8.0~13.0 μm的光具有强烈的散射作用,以及对波长在0.3~2.5 μm的光透明, 且透过该聚合物层的光又会被背面的银薄膜反射回去,如此实现了日间被动制冷(图1)[2]。这种有机聚合物加银薄膜的复合结构对试验过程没有过多的要求和限制,且薄膜可以快速、大量地制备,因此将极大地促进辐射制冷技术的产业化发展。

图1 有机聚合物加银薄膜的微观结构

目前,日间辐射制冷的基本原理和实现手段已受到普遍的认可, 并已就应用于建筑、户外设备或汽车等散热、冷却、节能等相关产品展开了较为集中的研究[3]。这些研究和成果也逐渐被应用到与之相交叉的纺织领域,研究人员开始意识到辐射制冷技术在与人体热管理相关的服装及生活用纺织品(如窗帘、帐篷、阳伞、帽子、头巾、车罩、顶棚等)中同样具有很大的应用与发展空间。于是,辐射式降温纺织品被认为极具发展潜力。

本文将从辐射制冷技术在不同形式的纺织品中应用的角度出发,归纳和总结辐射制冷技术在纺织品中的相关研究成果和最新进展,以期为推进我国辐射制冷纺织品的理论探索、产品研发和产业化发展提供一定的参考。

1 辐射制冷纤维

纤维态材料具备透气、透湿、柔软等特性,更适用于可穿戴纺织品。目前,辐射制冷纤维的制备方式主要有以下几种。

1.1 熔融纺丝法

将无机微纳米颗粒填料和聚合物基底材料按预定的质量比混合,制成纺丝熔体或复合母粒,再经纺丝组件挤出成形,即获得具有辐射制冷功能的聚合物纤维。其中,无机微纳米颗粒填料用于散射太阳光辐照度,促使纤维制品能在直射日光下实现降温效果。制成的聚合物纤维截面可以是圆形,也可以是其他各种规则的或不规则的形状。这种聚合物纤维表面还可以进行化学的或物理的修饰,以赋予聚合物纤维其他性能。

此外,还可以将聚合物或聚合物的混合物与无机微纳米颗粒填料一起加入石蜡油等溶剂中,形成混合物,再通过熔融挤出形成纤维中分散有溶剂的聚合物纤维,最后提取纤维中的溶剂,得到具有纳米微孔结构的辐射制冷功能复合纤维,增加了纤维的透气性。如斯坦福大学崔屹教授团队[4]将ZnO纳米颗粒嵌入纳米多孔结构的聚乙烯(PE)纤维中,并利用该纤维研发出了具有光谱选择性的辐射织物——红外透明纳米多孔聚乙烯纤维(ZnO-PE)织物(图2)。该织物被证实可以使人体被动降温约2.00 ℃,能反射超过90%的太阳光辐照度,并选择性地将人体热辐射向外传输,可用于室外降温。

图2 ZnO-PE织物

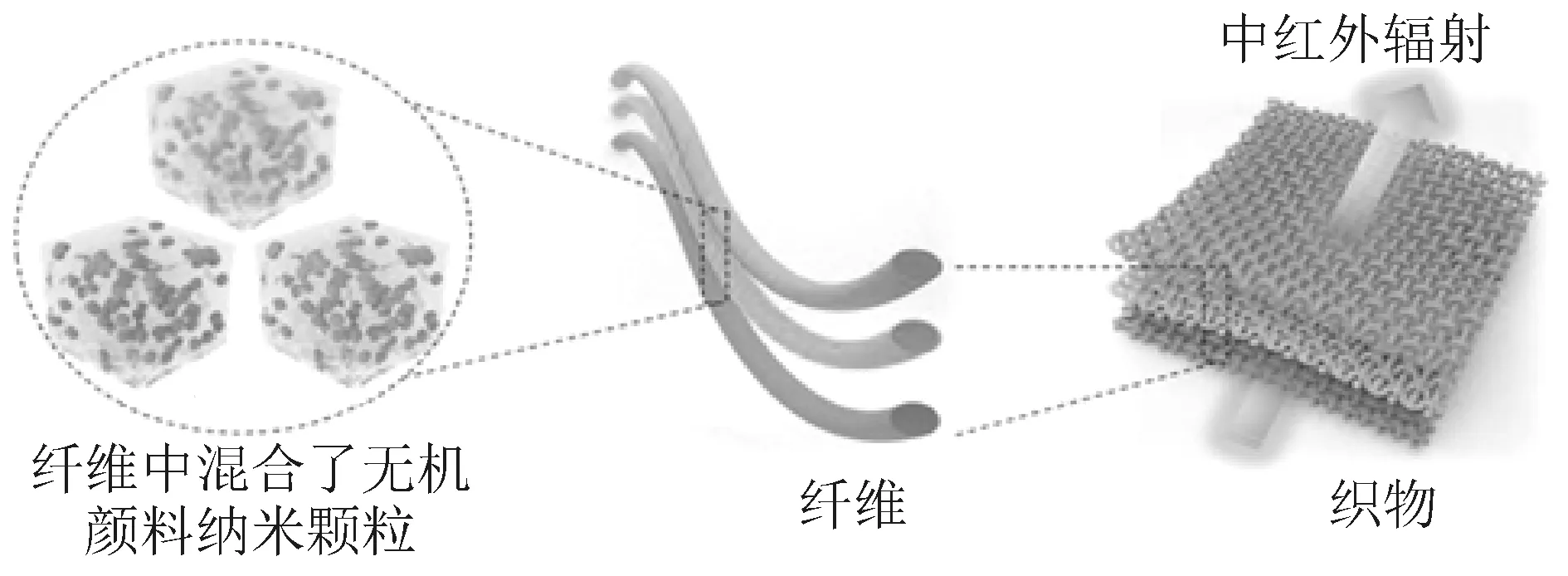

另外,为解决红外透明程度与可见颜色之间的矛盾,崔屹教授团队还将红外透明的无机颜料纳米颗粒如黄色的硅(Si)纳米颗粒、深蓝色的普鲁士蓝(PB)纳米颗粒和深红色的氧化铁(Fe2O3)纳米颗粒等作为制冷颗粒填料,与聚乙烯混合后熔融纺丝,制得了具有辐射制冷功效的有色聚乙烯复合纤维(图3)。这些无机颜料纳米颗粒不会引起红外光的强烈散射,故而不会降低有色聚乙烯复合纤维的红外透明度。此外,不同比例地混合上述3种原色纳米颗粒,还可获得可见光谱中所有的颜色,从而制备出兼具可见着色和红外透明的辐射制冷纤维。这突破了辐射式降温纺织品的着色瓶颈,促进了可穿戴辐射式降温纺织品的商业化发展。

图3 有色聚乙烯复合纤维及其织物

1.2 热拉制法

有研究[5]认为,传统的熔融纺丝内部掺杂颗粒含量低,纤维辐射制冷效果有限。为了制备掺杂高含量无机微纳米颗粒填料的辐射制冷纤维,可先将经化学溶解混合和/或物理共混的聚合物基底材料和无机微纳米颗粒制成纤维预制棒,然后将纤维预制棒在拉丝设备上进行热拉制,即得到丝径均匀的辐射制冷复合纤维。其中,纤维预制棒的制备方法包括热压法、套管法、薄膜卷绕法、热固法、熔融挤出法、3D打印法和机械抛光切割法等。此外,制备纤维预制棒时,还可以将辐射制冷复合材料与其他聚合物材料组合,制成复合结构的纤维预制棒。

利用热拉制法还可以调控纤维内部的结构,使无机微纳米颗粒含量沿径向或角向呈梯度分布,同时实现高含量无机微纳米颗粒的掺杂。如可得到TiO2掺杂体积分数高达50%的辐射制冷纤维,该纤维能在保持优异的辐射制冷性能的同时,兼具优异的力学性能和柔性,适用于织制人体可穿戴织物。

1.3 湿法纺丝法

上海工程技术大学辛斌杰等[6]先将微纳米粒径的水滑石颗粒均匀分散于聚丙烯腈溶液中,通过超声制得纺丝原液;然后,纺丝原液经挤压从喷丝孔喷出,进入凝固浴中双扩散,形成初生纤维;最后,对初生纤维进行牵伸、清洗、定型,得到表面分布有部分水滑石颗粒的复合纤维。由于水滑石的红外发射率高于聚丙烯腈,故该复合纤维的红外发射率比纯聚丙烯腈纤维的红外发射率高,复合纤维的辐射散热性能更好,能实现辐射制冷的效果。

1.4 涂覆改性法

涂覆改性法是比较常见的赋予纤维功能性的一种方法。涂覆改性法制备辐射制冷纤维时,具体的操作主要有两种:一种在纤维表面先镀一层金属,制成金属纤维,再在金属纤维表面涂覆高分子材料层,制得辐射制冷纤维。其中,高分子材料层由颜色透明的高分子基体和无机微纳米球体组成[7]。另一种在熔融挤出的初生纤维表面喷涂改性浆料,再上油进入热风甬道纺丝,制得辐射降温纤维。其中,改性浆料中含有核壳结构的辐射降温颗粒,壳层为透光辐射层,内核为热反射颗粒。透光辐射层包含BaSnO3,其能隙较宽,达3.4 eV。根据截止波长理论,波长大于365 nm的光不会引起BaSnO3中电子的跃迁,而是被吸收,故BaSnO3对可见光和近红外光的透过率较高[8]。

2 辐射制冷纤维膜

静电纺丝技术可制备出高孔隙率且透气散热的纤维膜。基于此,可将静电纺丝技术用于制备辐射制冷纤维膜,其主要的制备方式有两种:一种将分散性好的SiO2微球辐射粒子与聚合物PA 6溶液混合后静电纺丝,得到具有多孔隙网络结构的辐射制冷纤维膜。研究发现,在平均约80 W/m2的太阳光照强度下,该纤维膜下方紧贴的物体表面温度与周围温度相比,前者偏低约2.35 ℃[9]。另一种先通过静电纺丝制得一般性的纤维膜,再将配制的SiO2微球辐射粒子分散液均匀倾倒于纤维膜表面,干燥后沉积于纤维膜表面的微球形成微球层,最终获得具有复合结构的辐射制冷纤维膜[10]。

3 辐射制冷复合纱

与常见的采用两种以上纤维通过包覆组合形成复合纱线不同,辐射制冷复合纱的制备过程是,先分别制备冷感非织造布条带和沾满微纳米颗粒的非织造布条带;接着,将一条或多条沾满微纳米颗粒的非织造布条带包裹在两条冷感非织造布条带之间,加捻形成内置微纳米颗粒的夹心状复合纤维条带;再通过牵拉、退绕、倍捻和卷绕等工艺,使复合纤维条带与微纳米颗粒之间包缠稳固,形成复合纱纱芯;然后对复合纱纱芯进行加工,将短纤维网包覆在复合纱纱芯表面,形成以复合纱纱芯为核、短纤维网为壳的核壳结构复合纱;最后,核壳结构复合纱在微纳米颗粒分散液中进行浸轧整理,最终得到内外均引入了无机微纳米颗粒的辐射制冷复合纱。其中,冷感非织造布条带是含有微纳米颗粒的冷感纤维与常规纤维混合制成的非织造布经裁切制得的;沾满微纳米颗粒的非织造布条带是将聚乙烯柔性非织造布裁切后浸入微纳米颗粒分散液中浸轧制得的。该方法将浸轧和包覆相结合,实现了辐射制冷复合纱中微纳米颗粒体积分数在0.1%~50.0%较大范围内可调[11]。

4 辐射制冷面料

辐射制冷面料除使用上述辐射制冷纤维和纱线制得外,还有一类重要的加工方式,即以普通的纺织物为柔性基材,再在其上复合辐射制冷功能层。这种功能层可以是薄膜或薄片形式的辐射降温材料,还可以是涂层形式的辐射降温材料。

薄膜形式的辐射降温材料通常是无机微纳米颗粒填料和聚合物基底材料的混合物经熔融、流延、挤出、冷却形成的[12]。

薄片形式的辐射降温材料由底层、罩面层,以及环绕设置在底层和罩面层之间的密封结构组成,三者形成了一个密封腔。底层由内向外依次为辐射制冷发射层和导热层;罩面层在7.0~14.0 μm波段具有较高的透过率,故罩面层不会影响辐射制冷发射层向外发射7.0~14.0 μm的电磁波[13]。

根据现有研究成果来看,带有涂层的辐射制冷面料主要有以下几种:

一是涂料涂布[14-15]。其是先将无机微纳米颗粒填料分散到辐射制冷功能树脂中制成功能性涂料,再涂覆到织物表面制得的。

二是分层涂布。其大致又可分为两种。一种先将具有辐射制冷功能的树脂涂覆于织物表面,并在树脂干燥或固化前将具有辐射制冷功能的粉料通过气动喷雾装置雾化后均匀喷洒于树脂之上,然后干燥或固化制得辐射制冷面料。此种方式制成的辐射制冷功能涂层厚度较低(在10.0~30.0 μm),这有利于保持辐射制冷面料的柔韧性,扩大产品应用范围[16]。另一种采用磁控溅射法,即将金属溅射到织物的一面形成太阳光高反射底层(对太阳光的反射率为0.50~0.90),再将混合有无机微纳米颗粒的黏合剂刮涂在织物的另一面形成红外高发射顶层(该层对波长为8.0~13.0 μm 的红外光的发射率为0.50~0.90)[17]。此种方法制成的辐射制冷面料实现了面料在白天具有高的红外发射率和强的太阳光反射率,面料在白天的辐射制冷性能提高。

三是溶剂挥发涂布。其制备方法是,先将可提高涂层附着力的树脂溶于可挥发性溶剂;再将无机微纳米颗粒分散到可挥发性溶剂中,形成悬浮液;接着,将具有辐射增强作用的功能性聚合物溶解在悬浮液中,形成功能性涂布溶液;最后,将功能性涂布溶液涂覆到基布表面,待溶剂挥发后,即得到表面带有辐射制冷涂层的面料。有研究表明,这种辐射制冷涂层对300~2 600 nm范围内太阳光的反射率大于0.60,大气窗口发射率不小于0.88[18]。

5 结语

目前,能实现全天候辐射制冷且能够大规模、长时间应用的纺织材料,国际上才刚刚起步,而我国将辐射制冷技术应用于纺织领域也仅集中在近三年的时间里。

本文总结了辐射制冷技术在纺织领域应用的相关成果,但限于篇幅,仍未包含所有。且从目前的研究进展来看,还存在一些现实的问题亟待做进一步的研究:

(1)相较于传统的制冷方式,辐射制冷在制冷功率上还较弱,应用场合仍受到诸多的限制。

(2)目前,辐射制冷还处于基础研究阶段,研究人员主要集中在高校和科研院所,缺乏与商业间的相互合作和促进。

(3)辐射制冷作为一项前沿技术,研究人员之间需加强跨领域的交叉合作。

(4)辐射制冷功能材料应用于衣物和可穿戴性设备等产品时,受材料特性影响,必要的舒适性还有所缺乏。

(5)当前,辐射制冷材料制造成本高,在纺织工业中规模化生产较难。

相信随着技术的不断发展,这些问题将逐渐被解决。期待广大科研人员共同努力,投入更多的研究力量,推动这一技术向更远、更深方向发展。