室韦桦树皮文化的考古学探索

2022-11-04孙危甘俊伟李耀辉

孙危 甘俊伟 李耀辉

(郑州大学历史学院)

〔内容提要〕 中国北方地区不乏以桦树皮文化为特色的古代民族,室韦即为其中之一,具体来说,既有桦树皮葬具,也有用桦树皮制作的随葬品。室韦的桦树皮文化具有范围广、持续时间长、制作工艺较高、以武器和日用器皿为主等特点。此外,室韦在桦树皮的使用上与鲜卑亦存在相似之处,之后的蒙古也延续了这一传统。通过考古资料分析室韦桦树皮的使用状况,不仅能对室韦有更加具体、细化的认识,而且也为探索早期蒙古文化提供了有价值的线索。

一、与室韦相关的桦树皮遗物的发现

室韦与蒙古族的起源密切相关,多数学者认为蒙古源自东胡,而东胡系室韦中的蒙古部和塔塔儿部则是形成蒙古民族共同体的主体①。自20世纪50年代以来,国内外先后发掘了一批与室韦相关的遗迹,主要有布尔霍图伊文化、米哈伊洛夫卡文化、西乌珠尔墓地、谢尔塔拉墓地、岗嘎墓地。其中属于国外的有:

布尔霍图伊文化是俄罗斯外贝加尔地区发现的早期铁器时代文化,分布地域主要是从贝加尔湖沿岸到额尔古纳河流域的外贝加尔森林草原地带,年代为公元2—8世纪之间②。1950年,A.П.奥克拉德尼科夫领导下的布里亚特蒙古考古考察团阿加分队在布杜兰镇附近的鄂嫩河流域布尔霍图伊谷地发掘了一批墓葬,之后他又率领远东考古考察队在石勒喀河、乌尔久坎河流域和索察尔、奥洛维扬纳亚车站附近考察了类似的墓葬,研究者们把它们同在布尔霍图伊谷地发掘的墓葬联系在一起,统称为“布尔霍图伊文化”。考古工作者随后还在钦丹特、奥洛维扬纳亚、鄂嫩斯克、裸岬、托波列夫卡、库恩加、阿玛戈隆谷、托克钦、新谢利哈谷等地陆续发掘了属于布尔霍图伊类型的墓葬③。根据葬俗特点,并根据首次发现的地名,可将布尔霍图伊文化分为四个类型,分别是:鄂嫩斯克类型、阿玛戈隆类型、钦丹特类型及新谢利哈类型。该文化的主要特征是:人骨架方向朝阳(头向西—西北);墓葬中没有发现公元8—10世纪及以后更晚时期游牧民族墓葬必有的家畜骨骼,例如羊的腿骨或者骶骨;有特色的随葬品主要有饰有附加堆纹和刻划纹的平底陶器、属匈奴类型弓上的长弓弭和形制十分有特色的骨镞④。有些学者还尝试将该文化分为两个阶段:第一阶段为公元2—4世纪初,可称作先室韦文化;第二阶段为公元4世纪初—8世纪,即室韦文化⑤。

米哈伊洛夫卡文化属俄罗斯西伯利亚地区早期铁器时代文化。分布地域主要为俄罗斯境内的结雅—布列亚河流域,时代范围在公元3—7世纪⑥。1967—1968年,E.И.杰列维扬科考察了位于阿穆尔河(黑龙江)中游的扎维塔河畔的米哈伊洛夫卡古城遗址,随后将该遗址列入靺鞨考古学文化,“米哈伊洛夫卡文化”即来源于此。20世纪80年代末至90年代初,C.П.涅斯捷罗夫领导下的布列亚河考古考察队又在布列亚河流域发掘出了新的遗址,出土了类似米哈伊洛夫卡文化的材料,涅斯捷罗夫把米哈伊洛夫卡遗存类型及之前被认为是靺鞨文化变体的格拉德科夫卡类型从靺鞨文化中分离出来,确定为独立的文化⑦。该文化晚于乌里尔文化,在米哈伊洛夫卡文化的分布区域内,属同时代的考古学遗存类型还有格拉德科夫卡类型和特罗伊茨基类型⑧。米哈伊洛夫卡文化的创造者是北室韦⑨。

属于国内的考古发现有:

谢尔塔拉文化是公元7—10世纪室韦在今内蒙古自治区呼伦贝尔市留下的遗迹,其中西乌珠尔墓地和谢尔塔拉墓地分属于谢尔塔拉文化的早期和晚期阶段⑩。西乌珠尔墓地位于内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗西乌珠尔苏木西南约10千米、海拉尔河左岸的一条活动沙丘中,北距海(拉尔)满(洲里)公路1千米,南距海拉尔河0.5千米。1986年6月,内蒙古自治区呼伦贝尔盟文物管理站在此抢救清理了3座墓葬,均以独木棺为葬具。1995年5月,呼伦贝尔盟文物管理站又在1986年清理墓葬的南侧抢救性发掘了3座墓葬。两次一共清理发掘了6座墓,墓中出土了陶壶、陶罐、马镫、镞,以及铜器、银器、骨器、木器、皮革器、珠饰等器物。该墓地的时代约为公元7—8世纪。

谢尔塔拉墓地系公元9—10世纪的室韦遗迹,属谢尔塔拉文化的晚期遗迹。该墓地位于内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区谢尔塔拉镇东约5千米的台地上,西南距海拉尔市区约15千米,南距海拉尔河2千米。1997年9—10月,中国社会科学院考古研究所、呼伦贝尔民族博物馆、海拉尔区文物管理所在谢尔塔拉遗址中部一道冲沟的北侧抢救性发掘了M1;1998年,这三家单位又联合对谢尔塔拉墓地进行了正式发掘,此次清理发掘了9座墓葬,两次一共发掘了10座墓。墓中出土的各类随葬品较为丰富,计有200多件,主要有陶器、木器、桦树皮器、金器、银器、铜器、铁器、玻璃器、石珠以及麻、毛织品等遗物,此外还有保存较为完好的10具尸骨,经人种学家鉴定,这些尸骨的人种属北亚蒙古人种。

岗嘎墓地位于内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗呼和诺尔镇(原名完工镇)东约6千米的一处傍河台地上,北距海拉尔河干流约0.6千米,南离滨(哈尔滨) 洲(满洲里)铁路约1千米,东距呼伦贝尔市区约55千米,墓地总面积约2万平方米,现已探明共有墓葬86座,经考古发掘的有22座。2013年8月,呼伦贝尔联合考古队对该墓地及其周边区域进行了调查,并对地表暴露出墓口的6座墓葬进行了抢救性发掘。2014年7—10月,呼伦贝尔联合考古队又对岗嘎墓地进行了系统钻探和正式的考古发掘,此次共清理墓葬16座,两次共计发掘22座。岗嘎墓地出土随葬品丰富,主要有装饰品、生活用具、骑射用具等,具有典型的游牧民族文化特征。该墓地的年代大致为公元8—10世纪,其族属为室韦人。值得一提的是,该墓地发现的独木棺葬具很有特色,形制为探索后世蒙古皇族使用独木棺的葬俗寻找到了重要的证据。

在这些与室韦相关的遗迹中均发现了使用桦树皮的现象,主要体现在武器、马具、葬具、日用器皿、居住建筑上,以下分而述之。

(一)武器

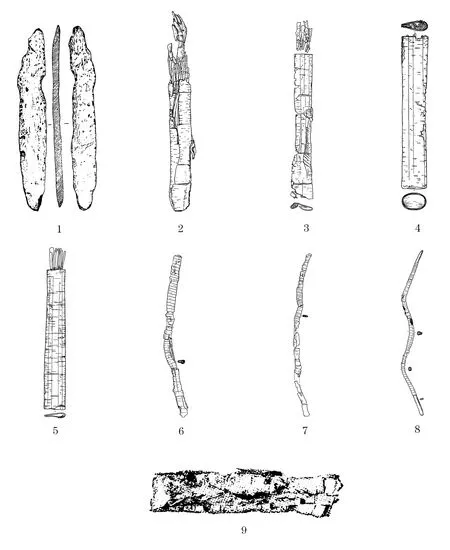

有箭囊、箭袋、弓囊、弓、箭箙。其中以箭囊和弓发现较多,箭囊里面一般装有铁制箭头,还出土有专门用于随葬的冥弓。不少桦树皮器还有针线缝合或钻孔的痕迹。这些桦树皮武器,还可细分为两类:一种是用桦树皮为原材料制造的武器;另一种是将桦树皮作为武器中的一部分,缠绕在武器上。属于前者的是箭囊、箭袋、弓囊和箭箙,属于后者的是弓。

1.箭囊

布尔霍图伊文化的奥洛维扬纳亚古墓群、德沃尔察墓地以及库列尼亚谷墓地均出土了桦树皮箭囊。其中,奥洛维扬纳亚2号墓地的M1,在人骨架的左侧发现了扁筒式的桦树皮箭囊,长宽分别为60、15厘米,里面装有6枚箭头;德沃尔察墓地的M7出土了1件窄圆筒形的桦树皮箭囊(图一,1);库列尼亚谷墓地的M10也出土有1件桦皮箭囊,其形制与德沃尔察M7的箭囊相同。

谢尔塔拉墓地共出土了4件桦树皮箭囊,均呈长筒状,系由长方形桦树皮沿纵向对合缝制而成,出土时箭囊内装有木杆铁箭。其中,在M4墓主人身体左侧、紧靠西南侧棺壁的内侧发现了1件用桦树皮制成的箭囊,箭囊压在弓上,里面装满木质箭杆,铁镞露在外面,箭囊两侧较直,底部略内收,口部及两侧边缘略残;正面有三竖排小孔,多以两孔为一组,也有的为单孔或三孔,左侧有7个,中部有5个,右侧有9个,孔径为0.2~0.3厘米;囊体长69、宽5~10.4 厘米(图一,2)。在M5紧靠东北侧棺壁放置着1件用桦树皮制成的箭囊,露在外面的铁镞朝向东南,箭囊有一部分侧压在弓上,囊体由一块长方形单层桦树皮对合缝制,对合缝在底面,呈扁筒状,已多处断裂;箭囊口部及中部略窄,底部稍宽,正面有两条平行的窄条痕,其上有对称排列的小孔,多以两孔为一组,用来缝缀装饰木条,中部一道残有8组,共16 个孔,右侧一道有8 个残孔,孔径为0.8~2 厘米;囊体长71.6、宽 6.8~10.4 厘米(图一,3)。在M6紧贴西南侧棺壁放置着1件用桦树皮制成的箭囊,压放在墓主人的背部和臀部之上,露在外面的铁镞与箭囊内的木质箭杆多已脱落,其原先应朝向东南;箭囊的两侧散落有较多的刻纹木板,原为附着在箭囊外侧的饰件,椭圆形木质囊底脱落;囊体由两层桦树皮沿纵向对合缝制而成,中部略窄,口部及底部渐宽;囊底呈椭圆形,木质,外侧微鼓,较光滑,内侧有一椭圆形凹窝,内壁偏下有一周小孔,共计13个,用来和桦树皮囊体缝缀,长径8.2、短径8、厚0.8~1.8厘米;囊体正面有两条平行的窄条痕,其上有对称排列的小孔,多以两孔为一组,也有的为单孔,孔径2~3 厘米,囊体长 69.5、宽7.8~10.1 厘米;缝缀在囊体上的窄木条均已残断,散落在囊体的四周,其上均有缝缀孔,部分有刻纹(图一,4)。在M7墓主人右侧,紧贴东北侧棺壁有桦树皮箭囊1件,露在箭囊外面的铁镞朝向东南;囊体由两层桦树皮卷成扁筒状,上端略窄,下端稍宽,卷合缝在底面,囊底未缝合;箭囊正面有两竖道平行的窄条痕,其上有两行对称排列的圆形小孔,多以2孔为一组,左侧有9组,右侧有12组,孔径为0.8~1厘米;通长85.6厘米,囊体长74、宽9.2~10.8厘米(图一,5)。

岗嘎墓地发现的桦树皮箭囊共有3件。其中,M7出土的1件顺置于墓主人上身右侧,紧贴西南侧棺壁,底面略呈椭圆形,长约84厘米;M9出土的箭囊为长条筒状;M20出土的桦树皮箭囊顺置于墓主人上身左侧,保存较好。

2.箭袋

西乌珠尔墓地95CXM2在墓主上肢右侧的弓囊下有桦皮箭袋1个,残长92厘米,内有铁镞,箭杆系用桦木制成。

3.弓囊

西乌珠尔墓地共发现了2件桦树皮弓囊,用桦树皮卷曲成带形,在两端衔接处用针线缝合。其中一件为86CXM2出土,位于墓主上肢左侧,囊内有一张弓,长75、宽4厘米。

4.弓

西乌珠尔墓地的95CXM2出土了1件桦木弓,用桦木和桦树皮制成,位于墓主上肢右侧的皮革弓囊内。

谢尔塔拉墓地出土的4件弓可分为实用和非实用两类,弓的主体由木条或木片制成,外壁均缠绕有一层桦树皮。M4、M5和M7出土的弓均属非实用性弓,结构较简单,弓体扁薄,均呈弧形,里面是略呈弧形的薄木片,外面缠绕一层桦树皮,出土时均已多处残断。M4墓主人身体的左侧,紧靠西南侧棺壁的内侧放置有薄木片做成的木弓,弓体大部分已残,仅具外形,应属冥器性质;弓为桦树皮或木质,残长35、宽4~5.5厘米。M5在墓主人身体右侧放置1件缠绕有桦树皮的木弓,弓体两端分别压放在男性墓主人的双臂及双膝之上,弓弦长80、宽2.8~4.4厘米(图一,6)。M7墓主人的右侧放置1件缠绕有桦树皮的弧形木弓,弓背朝向墓主人一侧,弓体分别将墓主人的左臂和右腿压住,弓弦长114、宽2.4~4.4厘米(图一,7)。M6出土的弓属实用弓,墓主人身上压放有1件缠绕有桦树皮的大木弓,两端弓弭分别紧顶在西北和东南侧的棺壁上,墓主人头部紧贴弓体内侧,双臂和双腿均被弓体压住;弓的结构较复杂,弓体为木质,驸部加有鬃毛,木质弓体由三段组成,中间一段较长,另外两段较短,两端各有12、18.8厘米的长度没有缠绕桦树皮,弓弦长144厘米(图一,8)。

岗嘎墓地M20出土的木弓置于墓主人右肱骨右侧,紧贴西南棺壁,上面缠绕有桦树皮。

5.箭箙

西乌珠尔墓地1986年发现的2件箭箙,系用桦树皮卷曲成长扁筒形,在两端衔接处用针线缝合,箭箙上面残存有许多皮革,其中1件长44、宽9厘米(图一,9)。

图一 桦树皮武器1—5.箭囊 6—8.弓 9.箭箙(1出自德沃尔察墓地M7;2出自谢尔塔拉墓地M4;3、6出自谢尔塔拉墓地M5;4、8出自谢尔塔拉墓地M6;5、8出自谢尔塔拉墓地M7;9出自西乌珠尔墓地)

(二)马具

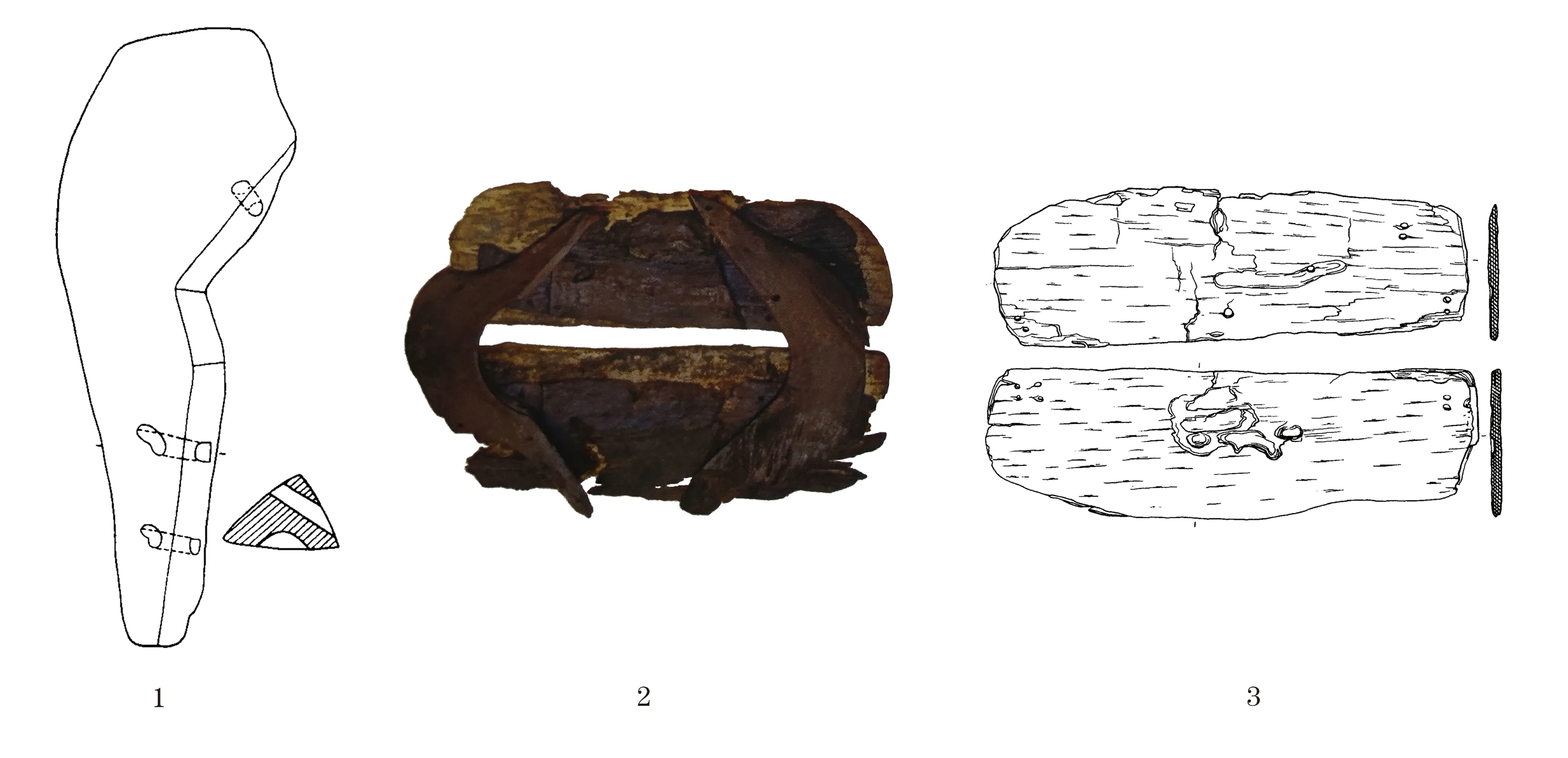

仅见于西乌珠尔墓地和谢尔塔拉墓地。马鞍和鞍鞯制作较为复杂,上面有明显的钻孔或穿孔。

西乌珠尔墓地的95CXM2在墓主右侧大腿处出土一副马鞍,用桦木和桦树皮制成,仅余鞍前桥,呈三棱形,其中一面有凹槽,另两面有通心穿孔3对,为骑马时挂物品用,残长21.3、厚2.3厘米(图二,1)。

谢尔塔拉墓地的M4、M6和M7均发现了带有桦树皮的马具。M4墓主人头前的正上方,紧依东南侧棺壁内侧横放1件用桦树皮制成的鞍鞯。M6墓主人头前放置了一副完整的马鞍,头部枕在马鞍上,鞍鞯由两部分组成,上层为2块长条形木板,下层各垫有形状相近的桦树皮垫,鞍鞯的两侧较直,两端均作斜弧状,靠近内外侧边缘及中部均有钻孔,用来固定鞍鞒,鞍鞯长38.8~44.6、宽12~15.8厘米(图二,2)。M7墓主人头前横放有一副马鞍,木质鞍鞒残存一半,紧贴于墓主人脑后,桦树皮做成的鞍鞯保存完整,墓主人头部直接枕在鞍鞯上,鞍鞯系由两层桦树皮对折而成;其中1件两端略窄,中部稍宽,里侧及前端较直,外侧及后端呈斜弧状,靠近里侧边缘的前后两端各有2个钻孔,长48.2、宽10.6~15.8厘米;另1件里侧较直,前端外侧较直、略窄,近方形,中、后端外侧呈斜弧状,中部略宽,靠近里侧边缘的前端有2个钻孔,后端有4个钻孔,长50、宽11.4~15.2厘米(图二,3)。

图二 含有桦树皮的马具1.马鞍(西乌珠尔墓地) 2、3.鞍鞯(谢尔塔拉墓地M6 M7)

(三)葬具

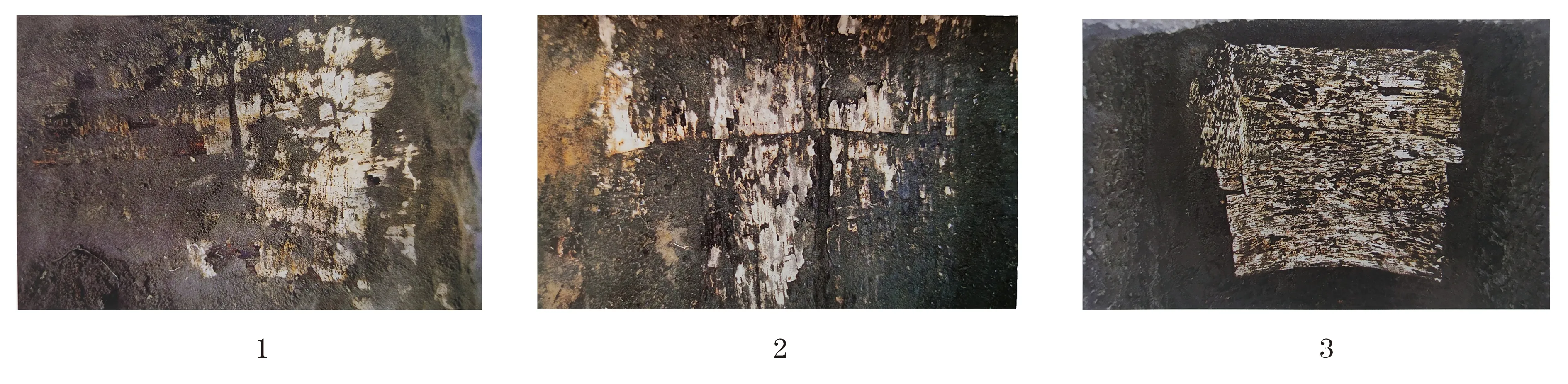

在室韦的墓葬中,以桦树皮制成的葬具或辅助葬具的情况较多,故推测这应是一种较为普遍的葬俗,以布尔霍图伊文化和谢尔塔拉墓地发现较多。具体而言,桦树皮在葬具中的使用可归结为四种:一是桦树皮棺;二是以桦树皮口袋代替木棺;三是墓底铺垫桦树皮;四是在棺盖上覆以桦树皮。

布尔霍图伊文化墓葬的葬具使用桦树皮较多。其中乌利霍沃古墓群的M3内的人骨架上面有覆盖的桦树皮块,身体上面有3层,下面铺1层;而M5仅在墓穴的底部发现铺有桦树皮。新谢利哈墓地的M7,用大块桦树皮缝制的大口袋里放置尸体,在袋子的下部,桦皮条为纵向排列,上部为横向排列。布里亚特苏维埃社会主义自治共和国乌德河畔桑梅斯卡村区域有3座墓的葬具使用桦树皮:M10中的人骨架用桦树皮包裹,并用石头围起,末端被折断的小骨别子中心钻有一孔,放在左腿膝盖的下边,起到的是绷紧包裹尸体的桦树皮的作用;在M14的墓主颅骨右侧发现有桦树皮,小孩被包裹在桦树皮里;M16的独木棺保存着带有贴边痕迹的桦树皮块,可能是铺垫物。此外,乌里霍瓦梅里尼查墓地的M3和M5,以及新谢利哈墓地M5的葬具亦为桦树皮棺。

西乌珠尔墓地95CXM2的木棺用桦木板制成,木棺为横向木板,厚1.5厘米,棺由4根桦木桩和若干块桦木板构成,木桩为边长8厘米的正方形立柱,并打上了扁形卯眼,立于棺的四角,棺板由榫头插入卯眼而成棺,棺长1.76、前宽0.76、后宽0.69米,棺板厚5厘米。95CXM3无棺,但尸体上覆盖有桦树皮。

谢尔塔拉墓地共有4座墓发现了使用桦树皮作为辅助葬具的现象。其中,M1西北端的棺盖板上铺垫有一层桦树皮,但仅存残片(图三,1);M4棺盖板的西北端发现有桦树皮,残长89、宽5~10厘米;M7墓室内放置一具长方形木棺,棺盖板由8块较短的木板横向拼对而成,上面铺盖一层桦树皮,桦树皮中部略偏下处有一纵排较整齐的小圆孔,东北、西南两侧的桦树皮原来应缝合在一起(图三,2);M10长方形木棺的棺盖板由7块较短的木板横向拼对而成,在第一、二、三块盖板之上覆盖一张桦树皮,长70、宽65~68厘米,在这张大桦树皮的一角又叠盖了一小张桦树皮,长34、宽21厘米(图三,3)。

图三 桦树皮葬具1.棺盖板上西北端的桦树皮痕迹(谢尔塔拉墓地M1) 2.棺盖板上缝合的桦树皮局部(谢尔塔拉墓地M7) 3.棺盖板上东南部的桦树皮(谢尔塔拉墓地M10)

岗嘎墓地的M8在木板棺内底部铺垫一层桦树皮。M17的墓主人是一名儿童,在棺盖上覆盖有一层桦树皮。

(四)日用器皿

在室韦的墓葬和居址中均发现有日用桦树皮器皿,且数量较多,以顾姑冠和桦树皮罐最具代表性。桦树皮器皿所在位置多在墓主人的头部及左右两侧,在米哈伊洛夫卡文化的居址中还发现了1件装满橡实的桦皮器。

就布尔霍图伊文化而言,在布尔霍图伊M1中的墓主右手旁发现了桦树皮器皿的碎片。而在色楞格河右岸地区发掘的第三座墓,颅骨头囟对面有一桦树皮容器,其用一层桦树皮卷成筒,桦树皮的一个边压在另一个边上,然后再缝到一起,器皿的底用一层桦树皮剪成并缝在器身上,在底和器身的连接处,缝制有一圈窄齿状桦树皮条,兼具加固和装饰作用,直径为11、高12.5厘米。此外,在鄂嫩斯克2号墓地的M5、干谷M1、新谢利哈M7、库恩加M15中也都发现了桦树皮器皿和木制器皿的残余,而在头骨附近发现的这些桦树皮器皿就是顾姑冠遗迹。布尔霍图伊文化的库恩加墓地M16出土有1件桦皮器皿,新谢利哈M5中也发现了1件桦皮器。

米哈伊洛夫卡文化的布金泉-2村落遗址的F1中发现有用桦树皮制成的有盖圆盒残余,里面装满了橡实;在1号垃圾坑还出土有报废的、带铁链残段的桦树皮容器。大西米奇村落遗址F2的东南角附近直立放着一个桦树皮圆筐,底部完整,上面有穿系着桦皮条的孔眼。

西乌珠尔墓地1986年出土的2件桦树皮圆牌是两层桦树皮合起做成圆片状,边缘用针缝合,针孔痕迹清晰,直径分别为6.5厘米和7.5厘米(图四,1)。95CXM3墓主的盆骨处有一小堆桦树皮,原为一桦皮袋。

图四 桦树皮日用器皿1.桦树皮圆牌(西乌珠尔墓地) 2—4.桦树皮罐(谢尔塔拉墓地M1 M5 M7)

谢尔塔拉墓地发现的桦树皮罐共有6件,但只有2件保存较好。其中M1墓主头部的东北侧放置1件桦树皮罐,罐口朝上,在头部北侧还放置了1件椭圆形桦树皮器(图四,2)。M9和M10分别在墓主人的头部附近有1件桦树皮罐,由于挤压所致,这两件桦树皮罐均已变形。M5在墓主人面前放置有1件桦树皮罐,器壁由内外两层桦树皮缝制而成,内层桦树皮为纵向纹理,一侧有竖道缝合痕;外侧桦树皮为横向纹理,近口部及腹壁一侧各有一道缝合痕;外层桦树皮略短,近底部一段腹壁为纵向纹理的内层桦树皮,器底呈圆形,为单层桦树皮缝制而成,边缘下凹,嵌入器壁内,沿器壁的下缘有一周缝合痕;口径19、底径20、通高20、外层桦树皮高15.6厘米(图四,3)。M7在墓主人右侧,紧贴东北侧棺壁有1件桦树皮罐,形制与M5的桦树皮罐相同,口径19.6、底径19.4、通高15.2厘米(图四,4)。

岗嘎墓地的随葬品也有桦树皮罐,但具体情况原报告未做详细说明。

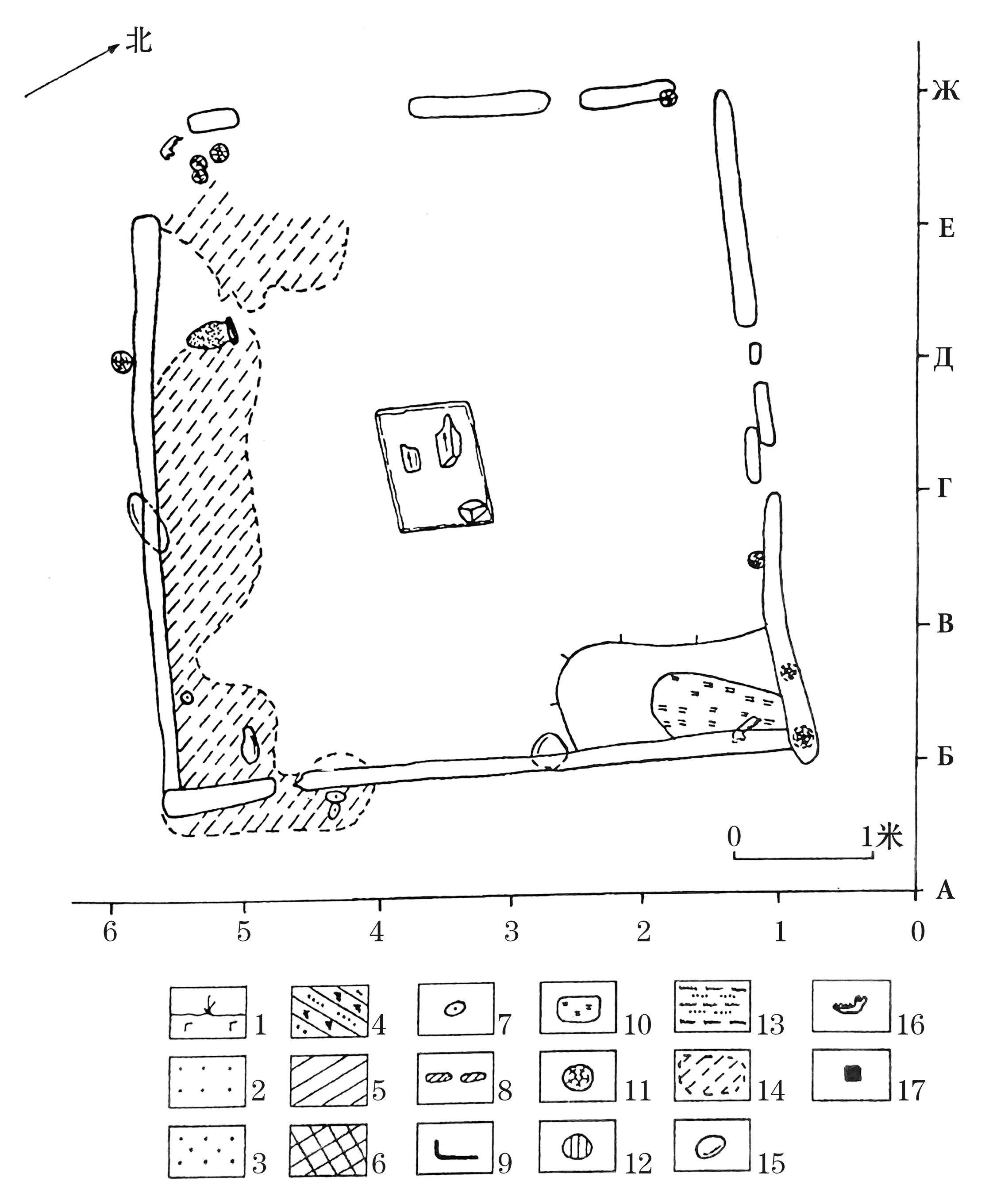

(五)居住建筑

室韦居址中使用桦树皮的主要是米哈伊洛夫卡文化,该文化的居民在建造房屋时使用桦树皮较为普遍,一是在人字形房架的斜面上覆盖有桦树皮和草皮,二是房址的灶底常铺盖有桦树皮,三是将桦树皮铺盖于房屋的地面上。

布金泉-2村落遗址的F1在橙黄色的沙层下面发现了铺在灶坑底上的桦树皮垫残余;F2的灶则发现有桦树皮碎片。

大西米奇村落遗址发掘出4座被火烧毁的住房,其中在F1、F2和F3均发现有桦树皮的使用痕迹。F1基坑的周边有垂直安装的小木板,高40~50、宽10~13厘米,并镶有桦树皮片;在基框里面还残存有房盖上的椽子和桦树皮块,从墙壁向中心呈辐射状分布;在F1的东南角,有2块覆盖着草和桦树皮的厚木板。此外,房址中央的灶底也铺有桦树皮(图五)。F2的灶坑底部发现铺有彼此叠压的桦树皮;东南部地面上有一部分是用桦树皮铺着的“席子”,宽1.2米;房址北部靠墙附近的草垫子下铺有一大块桦树皮;在东南角的搁架上也铺盖有桦树皮和草编的“席子”。F3的顶部发现有桦树皮块和细树枝,灶的底部铺着搭接在一起的桦树皮条,在东墙近南端的地面上铺着树枝和桦树皮条,宽约1米。

图五 大西米奇F1平面图1.现代草皮土 2.灰色的灰化河沙土 3.黄褐色河沙土 4.夹炭的黄褐色壤土薄层(基址房坑内扔出的东西) 5.黑色壤土(掩埋土) 6.房址的填充土 7.小或中型鹅卵石 8.烧焦的厚木板 9.桦树皮直立的镶贴面 10.平面状的桦树皮 11.木柱 12.柱坑 13.橙黄色烧结土 14.树枝杂草垫子 15.大鹅卵石、石头 16.动物颌骨 17.陶片

(六)其他

主要是指难以辨认或考古资料未做详细说明的桦树皮,以及具有特殊含义的桦树皮器。

属布尔霍图伊文化的阿玛戈隆谷的一座墓葬,在死者右臂的桡骨下面压着1块桦树皮。托波列夫卡M1中的死者头下放有1块桦树皮制成的“枕头”。

此外,库恩格河流域的库列恩谷的一座墓葬中发现有桦树皮痕迹,在这座墓的石封堆下铺盖有很平的石板,而石板下面则有桦树皮碎块。扎伊格拉耶沃墓地的M1中出土了用桦树皮制成的类人形象,很可能是带有宗教含义的“翁贡”。

米哈伊洛夫卡文化的大西米奇F2中发现了1件木翁贡,被放置在一个桦树皮垫子上,翁贡的外观为扁平状的人体形象,用两个短突来代表手臂,腿和脚用较宽的切口分开,一个人形头的上部被切成平齿状,另一个的头为尖形,像不匀称的菱形箭头,人形的面部可能涂了颜色(图六)。

图六 木翁贡(大西米奇F2)

二、室韦桦树皮文化的特征分析

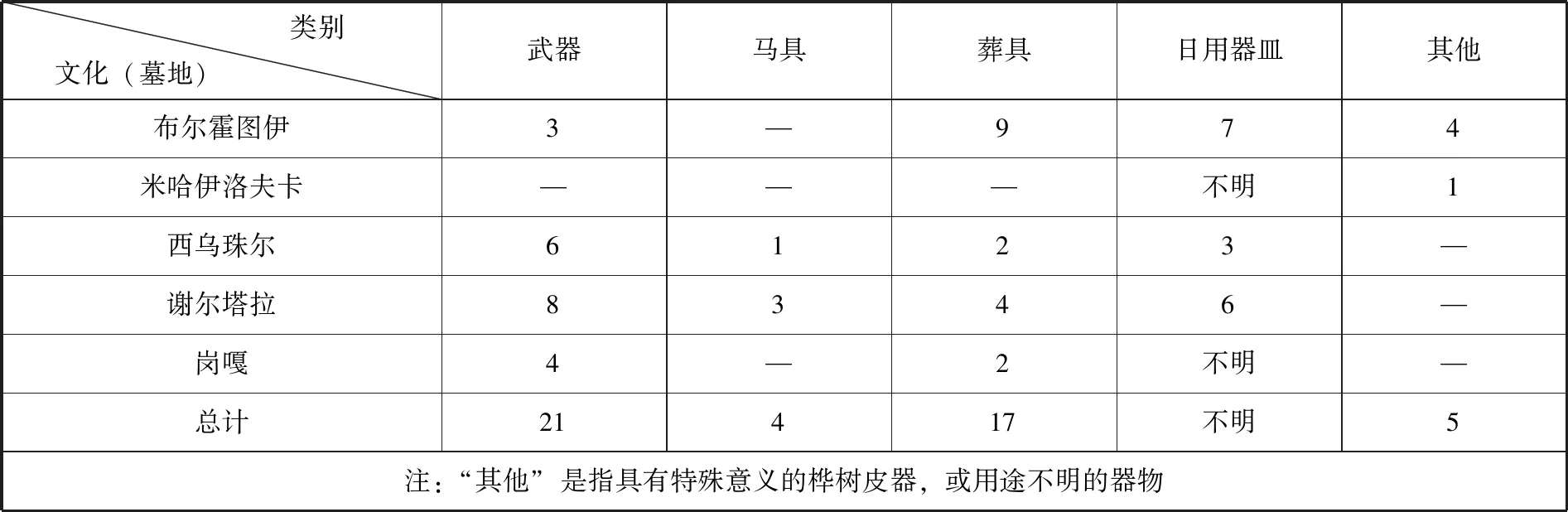

1.室韦各个遗迹中所发现的桦树皮使用情况,如表一所示。

表一 室韦遗迹中桦树皮的用途

通过表一及前文介绍,大体可总结出室韦使用桦树皮的一些特点。

(1)使用广泛。目前所发现的室韦居住建筑和墓葬中均可见到桦树皮的使用,其中米哈伊洛夫卡文化的居址中,不仅将桦树皮用于铺灶底和地面,桦树皮也是覆盖房顶的材料,同时还发现了日用的桦树皮容器;而室韦人的墓葬中则将桦树皮作为葬具来使用,主要是直接用桦树皮包裹尸体或者将桦树皮当作辅助葬具,随葬品中也有用桦树皮制作的罐、袋、弓囊、箭囊等遗物,或是用桦树皮缠绕的弓、骨弓弭等。可以说,从生人到逝者,桦树皮都占有一席之地。

(2)延续时间长。从布尔霍图伊文化,到岗嘎墓地出土的桦树皮器,室韦一直延续了使用桦树皮的传统,持续了数个世纪,乃至后来蒙古也继承了这一传统,其中当以桦树皮制作的顾姑冠知名度最高,顾姑冠深受蒙古上层贵族的喜爱,至少可上溯至布尔霍图伊文化时期。而使用桦树皮的原因,可能是受限于生产力的发展,金属器特别是铁器尚未大规模普及,同时桦树皮也有简便易得、可再生等特点,因而室韦人能长时间使用桦树皮,且桦树皮还具有轻巧、柔韧、防水、耐腐烂等优点。

(3)工艺水平较高。西乌珠尔墓地出土的桦树皮弓囊、箭箙,以及谢尔塔拉墓地出土的桦树皮箭囊、桦树皮罐等桦皮器均有针线缝合的痕迹,而谢尔塔拉墓地发现的两件鞍鞯上的钻孔和属米哈伊洛夫卡文化的桦树皮圆筐穿系着桦皮条的孔眼,很大程度上体现了室韦人对桦树皮的制作水准和使用改造能力。

(4)部分桦树皮器具有特殊意义。如扎伊格拉耶沃M1中发现的桦树皮类人形象,很可能是带有宗教含义的“翁贡”,此外,属米哈伊洛夫卡文化的大西米奇村落遗址的F2内也出土有翁贡。这表明,对于蕴涵有特殊意义的器物,桦树皮也是重要的制作材料,说明了桦树皮在室韦人的精神世界中占有重要地位。

(5)桦树皮制作的武器和日用器皿数量最多。其中箭囊、弓囊、箭箙等武器均使用桦树皮制作,且考古发现的桦树皮日用器皿也广泛分布于室韦人的墓葬中,反映了当时室韦所居住的环境中桦树资源丰富,能为武器和桦树皮日用器提供源源不断的原材料。而弓、箭囊、铁镞等成组,则体现了狩猎活动在室韦人经济生活中的地位较为重要。

2.与鲜卑桦树皮遗物的比较

室韦与鲜卑关系密切。正如有些学者所言,拓跋鲜卑和室韦祖先同源,室韦先人留居故地(大兴安岭),继续保持着较原始的生活方式,以后发展为室韦族。因此,很有必要将室韦与鲜卑的桦树皮遗物进行对比,在七卡、扎赉诺尔、拉布达林、三道湾等鲜卑墓葬中发现的桦树皮遗物十分丰富,葬具和随葬品皆有。鲜卑使用桦树皮做葬具较多,主要有桦树皮棺、墓底铺桦树皮和棺盖上覆以桦树皮三种形式。其中拉布达林和扎赉诺尔这两处墓地均发现了桦树皮棺,而新巴尔虎右旗的一座鲜卑墓葬的葬具也全部为桦树皮制成,采用一块整张的桦树皮卷成圆筒形,两侧边的接合部均留有一排残针孔痕,墓主被置于桦树皮棺内;此外,拉布达林墓地还发现了墓底铺桦树皮的葬俗;扎赉诺尔墓地的M2则发现了在棺盖上覆以桦树皮的现象。

另外,2011年,中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队、呼伦贝尔民族博物院、满洲里市文物管理所和扎赉诺尔区文物管理所联合发掘了位于内蒙古自治区满洲里市扎赉诺尔北约4千米处的台地上的蘑菇山墓地,该墓地属拓跋鲜卑遗迹,总共清理了7座墓葬,其中在M5头骨的右上侧放置有桦皮器1件,但因保存状况较差,无法辨认器形。

总之,鲜卑墓葬中发现的桦树皮遗物相当丰富(图七)。

图七 鲜卑墓葬中发现的桦树皮器

鲜卑墓葬中发现的桦树皮棺,以及用桦树皮做辅助葬具的现象,在室韦的考古遗迹中皆有发现。至于随葬品,二者也都有桦树皮罐、桦皮圆牌、桦皮筒、弓囊、箭囊等,这体现了鲜卑和室韦在桦树皮使用上有很大的共性。但二者也有一些差异,具体表现在:较之室韦,鲜卑使用桦树皮似更为兴盛,如拉布达林鲜卑墓地的桦树皮器最具特色,几乎每座墓均有发现,这可能体现了鲜卑和室韦生产力发展水平的不同,随着时代的发展,后来室韦的社会发展水平更高,桦树皮器使用有减少的趋势。

此外,1992年拉布达林墓地发掘的M1和M19分别出土了1件桦树皮人形饰,简报称这两件桦皮“人形饰”可能与原始宗教有关,这次发掘的拉布达林墓地还出土3件随葬的桦皮明器,1件近似船形,另外2件为方形。而属于布尔霍图伊文化的扎伊格拉耶沃M1中出土的用桦树皮制成的类人形象,也很可能是带有宗教含义的“翁贡”。从墓葬中出土的带有宗教含义的桦树皮随葬品,可以看出,宗教力量在室韦和鲜卑的葬仪葬俗中均有渗透乃至有一定的影响。

3.早期蒙古的桦树皮使用情况

早期蒙古文化的遗迹,分布范围主要是在外贝加尔的森林草原地带、俄罗斯伊尔库茨克州的贝加尔湖沿岸东部、蒙古国以及中央亚细亚的北部地区,时代大致是公元7—12世纪。早期蒙古文化比较具有代表性的有霍伊采郭勒文化和萨扬图伊文化,目前已辨识的早期蒙古文化,还继承了分布于外贝加尔东部地区的布尔霍图伊文化的传统。此外,起源于早期蒙古文化的乌斯奇—塔里金文化也发现有桦树皮遗物。

霍伊采郭勒文化主要分布在俄罗斯的外贝加尔地区,如希洛克河、色楞格河谷地、达拉孙车站和赤塔附近都发现了该文化的遗存,年代为公元7—10世纪。首先由Ю.Д.达里科格里采维奇命名了霍伊采郭勒类型遗迹,后来Л.Г.伊瓦希娜在布呼桑、哈尔嘎和阿勒坦陆续发掘了一批墓地,Л.Р.克兹拉索夫也发掘了一些墓地,他们发掘所得的考古材料显示出了较强的同一性,因此,将这些墓地所代表的文化命名为“霍伊采郭勒文化”,该文化的随葬品有马具、弓、镞、由青铜镀金牌饰和带扣组成的腰带以及陶罐。

萨扬图伊文化广泛分布于蒙古国以及俄罗斯的东、西外贝加尔地区,具体分布界限还有待进一步确定,该文化的时代为公元10—14世纪,从早期蒙古时期一直延续到了蒙古帝国时期。色楞格河流域、扎鲁比诺镇、通金河谷、布里亚特、赤塔州、伊尔库茨克州均发现有该文化的墓葬,出土的随葬品多为武器、马具、日用品和装饰品,萨扬图伊文化的主人,是《蒙古秘史》《史集》以及其他史料中提及的居民,包含了早期蒙古居民的很多信息。

乌斯奇—塔里金文化的分布范围为俄罗斯西伯利亚中南部的安加拉河、库达河和勒拿河流域的半森林半草原和草原地带,时代为公元12—14世纪,分为连续发展的两个不同阶段:公元12—13世纪初的多格蓝阶段,此时西伯利亚中南部处于蒙古征服之前,主要有乌斯奇—塔里金、多格蓝和色格努特等墓地,随葬品主要是日用生活品,如刀、打火石、带扣、陶器、武器、服饰等,也有少量马具;公元13—14世纪的乌斯奇—乌金阶段,此阶段该地区成为了蒙古帝国的一个组成部分,包括舍布特3号墓地、乌斯奇—乌金墓地和奥泽洛克墓地等,随葬品主要是日用品,如刀、打火石、带扣、带有皮套的青铜镜、剪刀、桦皮器、铁器、银器、陶器、把手、铁钉等,此外武器的种类也较多,还发现了马具。

总的来说,早期蒙古文化的分布范围广泛,且在时代上存在着连续性。这一时期的墓葬在结构上也有一定的差异性,墓主人多直接入土埋葬,或以桦皮袋或盒为棺,或墓葬用板材或直接将尸体置于木框、木槽内,在葬具的底部有时铺有桦树皮;也有的用毡或熟羊皮包裹墓主,或者直接将尸体平放在铺有桦皮块的宽木板上。

具体来看,霍伊采郭勒文化桦树皮的使用在葬具和随葬品中皆有发现。墓葬的葬具种类较多,桦树皮棺即为其中之一,其他还包括有无葬具的土坑、石棺、木棺等,有的墓葬则是几种形制的葬具兼有,例如,就曾发现过桦树皮棺和独木棺同现于一座墓葬中的情况。随葬品种类多样,体现出了这一时期游牧社会物质文化的特色。在这些随葬品中,有桦树皮器,其中下部狭窄的圆筒形桦树皮箭囊更是典型的随葬品,而各种形制的墓中随葬羊腿骨也是一种普遍现象,主要有土圹墓、桦树皮棺墓、木板棺墓和独木棺墓。

萨扬图伊文化墓葬的一种常见葬具是桦皮袋或筐,前者是用纤维把几层相互交叉的长桦皮条编织起来,并在袋子的中心部分再补加一层桦树皮来加固,而在索伦采夫镇发现的儿童墓,在单层石封堆下深65厘米处清理出了桦皮袋,骨盆区附近还发现有桦树皮覆盖物,桦树皮的表面和它的左面则有羊椎骨和立置的带关节的羊后腿骨。部分墓葬内部结构较为复杂,有的墓葬独木棺和桦木棺混用。

在乌斯奇—塔里金文化的多格蓝阶段和乌斯奇—乌金阶段均能见到桦树皮遗物,且两个阶段的桦树皮使用具有很大的相似性乃至延续性。多格蓝阶段的葬具有用整块落叶松木和用木板制成的棺,并用桦树皮包裹,桦树皮随葬品有日常生活用品的桦皮器以及桦皮箭囊;而乌斯奇—乌金阶段墓葬的葬具为各种类型的整块落叶松木或是用木板制成的棺,并用桦树皮来包裹,随葬品也有桦皮器。在安加拉河以西200米处发现的乌斯奇—塔里金居址是长期使用的居址,亦可称之为越冬遗址,该遗址共发掘了8座半窑洞式住宅,这些住宅的基坑四壁垂直,有的用桦树皮围砌,每座住宅都有一个圆形或是圆锥形的木制屋顶,屋顶上覆盖着桦树皮。而在安加拉河上游地区的列斯和索斯诺夫群岛上发掘的居址则属于孤岛式的居址,这里的住宅为类似圆锥形的帐篷,上面覆盖有桦树皮。

综上所述,从鲜卑到室韦直至早期蒙古的漫长历史时期内,使用桦树皮可以视为一种传统。具体而言,鲜卑时代的桦树皮使用可以分为两个方面:一是将桦树皮用于葬具,包括使用桦树皮棺以及用桦树皮作为辅助葬具;二是桦树皮制作的随葬品,器类涉及武器、日用品、丧葬习俗、宗教信仰等各方面。及至室韦时期,桦树皮的使用依然可以分为桦树皮葬具和桦树皮随葬品两大类,其中将桦树皮用于葬具这一现象在室韦的考古学遗存中同样普遍存在,主要有桦树皮棺和桦皮口袋,以及用桦树皮铺垫墓底、桦树皮覆以棺盖,而随葬品的类别和鲜卑时代亦十分类似,涵盖范围较广;至于早期蒙古文化,所发现的桦树皮遗物同样可分为葬具和随葬品两大类,前者主要是桦树皮棺,此外,在墓圹中也可见到使用桦树皮的痕迹。由此我们可以确认,在桦树皮的使用方式上,室韦上承鲜卑,下启早期蒙古,虽然存在着时代和地域上的差异,但桦树皮葬具和桦树皮随葬品这两大类别一直得以延续,这种桦树皮的使用方式应具有内在关联性和时代传承。

三、余 论

1.从桦树皮现象看室韦

室韦的桦树皮文化内涵丰富,包括葬具、武器、马具、日用器皿、居住建筑乃至带有宗教含义的特殊随葬品——“翁贡”,因而桦树皮在室韦人生活中的重要性不言而喻。而桦树皮文化的历史十分悠久,在距今约一万年的扎赉诺尔文化就已发现桦皮器的使用。历经漫长时代发展的室韦桦树皮文化,既承袭了前人的传统,也有室韦人的发展创造,如桦树皮制作的顾姑冠及马具中桦树皮的使用就是他们的创新。此外,室韦考古遗存所体现出来的桦树皮文化特征,也能折射出室韦的自然环境、经济生活形态及宗教信仰等信息。

自然环境方面,桦树属桦木科,是桦树皮文化产生和发展的基础。在世界范围内,桦树皮文化是一种分布较广的文化,在北纬 40°到70°之间的范围内广泛分布, 基本上包括了整个北寒温带及部分北寒带地区。布尔霍图伊文化、西乌珠尔墓地、谢尔塔拉墓地和岗嘎墓地都处在桦树皮生长带中,这些遗迹中出土的桦树皮器非常多样,这体现了在室韦人的生活环境中,桦树资源较为丰富。而桦树的生长环境是喜光耐寒、耐干旱瘠薄,反映出室韦人当时所居住的生活环境及气候条件并非很优越,这可能也为他们后来的大规模迁徙埋下了伏笔。

就经济生活形态而言,布尔霍图伊文化、西乌珠尔墓地、谢尔塔拉墓地和岗嘎墓地中出土的弓、弓囊、铁镞及木质箭杆等武器数量较多,且多位于墓主人的身体四周,从时代最早的布尔霍图伊文化到最晚的谢尔塔拉墓地,武器的出土数量一直占有相当的比例,这反映了狩猎业在室韦人的经济生活中始终占有一席之地。在谢尔塔拉墓地M6发现了木盘底面用单线刻画的奔鹿形象,这表明室韦即使发展到晚期阶段,狩猎也是重要的经济生活形态。武器基本出自于男性墓,合葬墓中武器也都被置于男性一侧,表明在室韦的社会生活中有基本的男女分工,从事狩猎活动及军事行动是男性的社会职责。从桦树皮葬具使用的数量来看,布尔霍图伊文化发现的最多,及至时代较晚的谢尔塔拉墓地和岗嘎墓地,桦树皮葬具的使用数量明显减少。而木板棺和独木棺的数量则显著增多,除了体现葬具类别的改变,这也反映了室韦的经济水平和生产力都有所提升,谢尔塔拉墓地的M6和M9均随葬有羊的肩胛骨,表明了室韦人经济生活形态发生的转变,即畜牧业的地位日趋重要。

室韦考古遗迹中发现的桦树皮类人形象和木翁贡可以了解其宗教信仰和精神生活状况。“翁贡”还有“翁衮”“文贡”“翁根 ”“翁仲”“翁昆”“温昆”“温古”“汪昆”“汪古”“汪固”等蒙语的音译名称,部分蒙古史籍还将其记载为汪古惕,含义相当于“神圣”“神灵”“未开发的”“未受损的”等。有人认为,翁贡还具有“死者的灵魂”“坟墓”等意思。拉施特《史集》是对翁贡最早的文字记载,其记载的“汪浑”是“翁贡”的不同汉字音译。乌恩则认为,汪浑有两种解释:一是指一种神或神的标记;二是指一种特殊祭品。“翁贡”大概是在死者在世时就已做好,为的是保佑人脱离疾病和死亡的纠缠,然而,当死亡降临后,这件祭品就与主人留在了一起。考古发现的桦树皮类人形象和翁贡表现了室韦人祈求健康平安的美好愿望,反映了室韦人日常生活中的原始宗教信仰。

2.关于蒙古族起源的探讨

通过对室韦桦树皮文化的考古学探索,或许我们还可以尝试探讨蒙古族的起源问题。从单一的桦树皮文化说明室韦与早期蒙古的关系可能略显单薄,但室韦与早期蒙古族群部落的渐进演化线索,还可得到一些其他材料的佐证,主要是考古学和人类学的证据,具体如下。

一是布尔霍图伊文化的墓葬分布特点可能与蒙古族的秘葬制相关。中世纪外贝加尔的部落在修筑坟墓时,遵循隐藏在深谷中或隐藏在山石的堆积中这样一个原则,这些墓葬通常分布于山脚附近的峡谷或荒凉的谷地,或在崖壁附近,且往往与岩石掺混在一起。而形成这种特点的原因,是因为建造这些墓葬时的政治形势动荡不安,变化无常,因而他们有意采取一系列措施来保护氏族墓地不受破坏。此外,布尔霍图伊文化墓葬的这种分布特点还可能受到突厥的影响,几乎所有史料都一致提到“室韦受控于突厥”,而突厥社会在埋葬上层人士时,规模宏大的墓葬消失了,多采用秘葬的形式,就布尔霍图伊文化的墓葬而言,墓中出土的随葬品也具有鲜明的突厥文化特色。秘葬是古代蒙古人葬俗中的一个突出特点,文献记载蒙古“其墓无冢,以马践踏,使如平地”,之后“俟草青方解严,则已漫同平坡,无复考志遗迹,盖不欲人知也”,一个身份普通的蒙古人,死后也会秘密地埋葬在一处合适的空地。据此可推测,蒙古的秘葬理念很有可能来自于受突厥影响的布尔霍图伊文化。

二是室韦遗迹中发现的独木棺葬具提供了蒙古族源的线索。早在布尔霍图伊文化时期,就发现有独木棺葬具的现象,如位于布里亚特苏维埃社会主义自治共和国乌德河畔桑梅斯卡村区域的M9、M14、M16,以及时代稍晚的布梁卡河瓦尔瓦林纳山古墓地的M8等都发现了独木棺葬具。岗嘎墓地中发现的独木棺是其葬具的显著特色之一,2013年,抢救性清理发掘了6座墓,独木棺葬具较多,2014年7—10月,又正式发掘了16座墓,有15座墓使用了木质葬具,其中M7、M9、M11、M13、M14、M15、M18、M20、M22共计9座墓的葬具为独木棺,岗嘎墓地发现的独木棺的形制,亦为后世蒙古皇族使用独木棺作为葬具找到了重要源头。此外,西乌珠尔墓地在1986年发掘的3座墓葬也以独木棺做葬具。这些室韦墓葬均以独木棺作为葬具,为蒙古起源提供了有价值的线索,尤其是时代最早的布尔霍图伊文化中发现的独木棺葬具更需要重视。

三是从目前人类学方面的资料,也能说明室韦与蒙古的关系。根据相关研究,从目前已知的人骨材料来看,古代蒙古居民的起源应与布尔霍图伊人具有密切的关系。布尔霍图伊组的人类学资料和创造古代蒙古文化的蒙古人很相近,由此也就能证实二者之间存在着继承性,总体而言,时代在10—14世纪的蒙古部族居民的墓葬中发现的各组人骨资料基本类似,这一时期的蒙古人与之前时代居民的联系首推室韦,而布尔霍图伊文化即该部族所创造,此外,贝加尔湖沿岸及外贝加尔地区早期蒙古时代的居民与之前的布尔霍图伊文化居民,还有乌斯奇—塔里金墓地发现的人骨也均具有极大的共性之处。至于谢尔塔拉墓地,对该墓地中发现的人骨颅面指数的主成分分析结果表明,谢尔塔拉人群与现代蒙古人的形态关系最紧密,说明两者在体质特征上具有较强的一致性。而岗嘎墓地从体质人类学的研究结果来看,也可初步推断东胡、鲜卑、室韦和蒙古可能有着非常近的关系,结合体质人类学和遗传学的证据,进一步支持了蒙古族源为东胡室韦说的可能性。由此看来,蒙古人的起源与室韦人具有密不可分的关系。

室韦的桦树皮文化特征前与鲜卑,后与蒙古,均有很大的共性,室韦丰富的桦树皮遗物为室韦与蒙古之间的内在关系提供了线索,其他的考古学资料和相关的人类学研究也在很大程度上揭示了从室韦到早期蒙古的发展过程。就今后的研究方向而言,室韦人所创造的时代更早、延续时间更长的布尔霍图伊文化需要加以注意,蒙古的起源之一应当从这一文化中寻找,虽然蒙古的来源不仅仅是室韦,但室韦尤其是创造了布尔霍图伊文化的室韦人极有可能是蒙古起源最重要的一支。

注 释:

① 樊保良:《蒙古族源诸说述评》,《内蒙古社会科学》1983年第3期。

②〔俄〕И.В.阿谢耶夫、И.И.基里洛夫、E.B.科维切夫著,王德厚、高秀云译:《中世纪时代外贝加尔的游牧民族》,《东北亚考古资料译文集(俄罗斯专号)》,北方文物杂志社1996年,下同,第91页;〔俄〕A.П.奥克拉德尼科夫著,王德厚译:《西南外贝加尔铁器时代的布尔霍图伊文化》,《北方文物》2008年第2期。

⑤ 林树山编译:《东后贝加尔地区的室韦文化源流及其成份》,《北方文物》1989年第4期。

⑥〔俄〕C.П.涅斯捷罗夫著,王德厚译:《早期中世纪时代阿穆尔河沿岸地区的民族》,《东北亚考古资料译文集》(第5辑),北方文物杂志社2004年,下同,第28、56页;〔俄〕C.П.涅斯捷罗夫著,王德厚译:《阿穆尔河沿岸地区的北室韦》,《北方文物》1998年第1期。

⑦〔俄〕Д.П.博洛京著,王德厚译:《米哈伊洛夫卡文化及其源头》,《东北亚考古资料译文集》(第7辑),北方文物杂志社2007年,第39页。

⑨〔俄〕C.П.涅斯捷罗夫著,王德厚译:《阿穆尔河沿岸地区的北室韦》,《北方文物》1998年第1期。

альяиЗабайкалья.Автореф.дис. ...кан.истор.наук./ ИЭА РАН им. Н. Н. Миклухо-Маклая. - М., 1993.