澳大利亚中小学积极教育课程探析

2022-11-02谷文彤谢念湘

谷文彤 谢念湘

全球流行病学数据报告中曾指出,全世界有20%的未成年人患有精神疾病,而大多数成年人的精神疾病在25岁之前就已发病[1]。在澳大利亚,有四成的青少年罹患各种精神障碍,有三成的青少年则表示自己经历过中度或高度的心理障碍。

为减缓青少年的心理疾病发病率,积极教育(PosEd)作为适应时代要求的新型教育,广泛地应用于澳大利亚中小学。积极教育是指以学生外显和潜在的积极力量为出发点,以增强学生的积极体验为主要途径,最终达成培养学生个体层面和集体层面的积极人格而实施的教育[2],向学生传授提高福祉的技巧和能力,帮助其更好地应对当前或未来的人生挑战。

推广积极教育的倡议和计划最早起源于美国,但在澳大利亚受到极大重视,逐渐形成规模化、制度化和全局化的发展趋势。早在2009年,澳大利亚政府出资规划,率先在吉朗文法学校开展积极教育课程项目。经过十几年的实证研究、课程优化以及纵向调查,发展得相对成熟和完善。

本文将以澳大利亚中小学积极教育课程为例,探析澳大利亚积极教育的课程设置和实践成果。

一、课程目标

积极心理学相关理论是积极教育的理论基础,认为积极教育是指积极心理学在教育情境中的应用[3];SELIGMAN定义积极教育是关注于学生习得学业技能和幸福技能的教育[4];诺里什进行深化,认为积极教育是一种结合积极心理学的科学理论与有效的教学实践经验的教育,促进个人、学校乃至整个社会的全面发展[5]。

根据多种积极心理学的先进理论,澳大利亚中小学设计出一系列各具特色的积极教育课程。课程目标基本围绕着“提高幸福感”“预防和干预心理障碍”“创伤治疗”三个方面,以促进学生的心理健康。

(一)提高幸福感

提高幸福感有助于学生建立积极情绪与和谐关系,更乐于投入积极活动当中,此为积极教育的主要目标。积极教育是一项在全校范围内进行的教育活动,提升幸福感的受益者不限于学生,还间接影响到实施积极教育的教师和家长。实证研究中发现,在全校范围内实施积极教育一段时间后,学生的幸福感大幅提升,学习效率显著提高,思维方式多元化,富有创造力;教师妥善处理师生关系,有效缓解职业倦怠;家长理解孩子遭遇的困境,并及时做出指导,亲子关系和家庭氛围得到改善。

(二)预防和干预心理障碍

青少年时期出现的心理问题和障碍未能得到及时的解决和缓解,极有可能为将来的身心健康造成隐患,甚至发展成中重度的心理疾病。积极教育课程高度重视这一特性,结合积极心理学干预方法(PPI),促进积极情绪,发现性格优势,建立自信心,应对不良信念。学生习得相关的积极心理技能后,可以迁移至所遇到的心理问题和心理困境,达到干预与预防的效果。这种针对性的干预措施也可以帮助青少年顺利过度到全新的社会角色,承担起社会责任和义务。即便学生离开学校,面对缺乏外部鼓励和积极情绪的新情景时,也能够运用课程中的心理技能去应对全新挑战,减少心理问题的出现或缓解心理障碍的程度。

(三)创伤治疗

许多学生在早年便经历了极大的人生困境(如生活贫困、单亲家庭、遭遇灾难等),导致身体和心理出现较为严重的问题,难以适应校园生活,出现不同程度的行为问题,严重妨碍身心全面发展。为满足这一部分特殊群体的需要,积极教育课程会提供一个量身定制的课程框架,适用于受到严重身心创伤影响的学生,旨在调节学生的注意力涣散和不良情绪,修复受损的依恋关系,增加心理资本,从而推动学生身心全面发展。

二、课程内容

根据积极心理学和社会情绪学习(SEL)课程,积极教育的课程内容得以设计、组织和优化,运用先进的教学方式和教学工具,不断扩展积极教育课程的类型,为学校和教师提供多种选择。

(一)理论模型

SELIGMAN根据个人提出幸福感理论中的PERMA模型,设计出一套在澳大利亚中小学最为常用的积极教育课程。模型中主要包含积极情绪(建立积极的情绪体验和应对消极的情绪体验)、积极投入(发展有意义的兴趣爱好,参与和沉浸于各类活动中)、积极成就(争取和实现有意义的目标)、积极意义(乐于帮助他人)、积极关系(良好的情商与和谐的人际关系)和身心健康(形成持续一生的身心健康习惯)。除此之外,积极心理学的多种理论模型应用于积极教育的补充课程当中,如学习曲线(Learning Curve)、实现希望(MHH)、你能行(You Can Do it!)等课程。

(二)具体课程

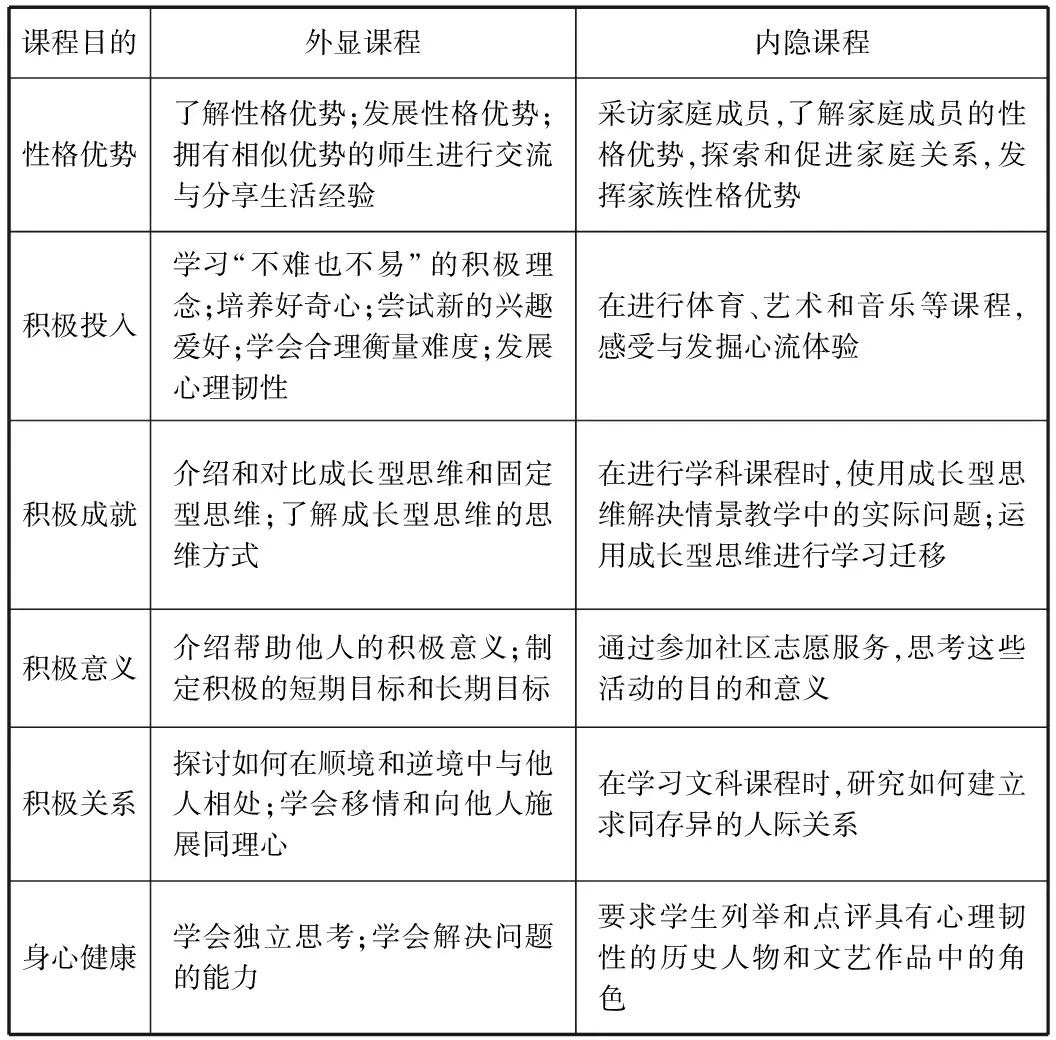

积极教育的课程主要分成外显课程和内隐课程:外显课程要求学生定期接受积极教育课程,拥有阶段性的学习内容和固定的课时;内隐课程暗含在学科课程当中,将外显课程的教育内容迁移至传统学科。课程内容均聚焦于促进学生的积极情绪,鼓励积极投入,提倡积极成就,启发积极意义,建立积极关系,培养身心健康的好习惯,发掘性格优势等方面。具体内容见表1。

表1 PERMA模型的积极教育课程[6]

三、课程实施

(一)课程实施的前期准备

积极教育课程通常在全校范围内系统实施,没有固定范本,因此需要根据学校情况进行设计与调整。在课程正式实施前,学校会成立积极教育领导小组,小组成员包括校长、4名在校心理教师和两名积极心理学专家[7]。

领导小组将通过调查来得知学生的心理需求,对课程进行全面规划,选择符合本校价值取向的理论模型,设计适合本校情况的课程内容,确定课程安排与课程计划,提供相应的教师培训[8]。在课程实施期间,领导小组需要选择合适的评估手段,对教学质量、教学结果与教学影响进行评估,明确课程在本校所发挥的作用。为保障课程能够顺利实施,领导小组需要合理分配资金与教学资源。

其中,对于教师的培训受到格外重视。领导小组要求全校教师强制接受为期数天的积极心理学培训,同时会为具体进行外显课程的导师提供深度学习积极心理学的机会。培训内容涉及心流体验、正念、PERMA模型、积极主动式回应、思维重塑、心理健康、时间管理和目标制定等方面[8]。培训形式多样,要求教师分小组进行练习积极心理技巧,鼓励教师研讨将积极心理学融入日常教学当中。在积极教育课程正式开展后,积极心理学专家也会不定期开设教师培训项目,帮助教师巩固和强化培训效果。

(二)课程实施的阶段设计

积极教育的课程实施具有阶段性的特点,循序渐进地传授积极心理的技巧,逐步提升学生的积极心理技巧,保证学生能够完全理解课程内容。

第一阶段,积极心理学专家在全校范围内进行几次积极教育讲座,讲座内容主要围绕发现和利用个人的性格优势。在正式课程时,教师要求每位学生写下自己最佳状态下的感受,然后协助学生完成优势行动青少年量表(VIA)。当学生拿到测验结果后,导师启发学生对比自身感受与量表结果,从而找到性格优势。

第二阶段,导师为促进学生的积极情绪,要求学生给父母书写感谢信,以此建立和谐的家庭关系;带领学生参与社区志愿服务,理解善良的价值和意义;鼓励学生进行“幸福日记”,记录下每日的幸福体验,感受美好回忆以克服消极情绪。

第三阶段,导师会为学生介绍ABC模型:对于困境(A)的看法(B)会对个人感受(C)产生怎样的影响。学生通过角色扮演、案例分析和头脑风暴等方式,深入探讨如何在A、B、C的过程中减轻不良情绪,学会“实时心理韧性”,以应对困境。导师会鼓励学生和朋友们经常讨论积极或消极的生活事件,并学会做出积极主动式回应,减轻不良情绪的发生,建立和谐的人际关系。

(三)课程实施的影响因素

1.教师因素

首先,教师是否认可培训中提及的导向和观点,会影响到课程实施的效果。如若教师不同意积极教育的理论和观点,那么课程实施必然会受到不同程度上的阻碍。其次,教师的教育思想和教学方法会影响到课程实施。积极教育相关课程没有固定的框架或模式,主要取决于教育者的个人能力,而能力的高低会对课程的实施造成影响。最后,教师的日常工作繁重,可能会出现无暇顾及积极教育课程的情况,从而间接影响实施过程和效果。

2.学生因素

首先,学生的文化背景和语言背景会影响到课程实施。澳大利亚的人口成分复杂,当地居住着大量移民,学生会因文化价值取向而出现认知偏差。其次,学生的态度会对课程实施产生一定作用,对积极教育课程的接受度越高,对课程的满意度则越高,反之亦然。最后,学生的个人特质会影响课程的实施。学生的自我效能感、心理资本、认知能力、对教师的信任程度都会对课程实施造成不同程度的影响。

3.背景因素

在微观的视角下,家庭氛围、父母的教养方式以及对积极教育的态度会对学生产生一定的作用,从而间接影响到课程实施。在宏观的视角下,政府的资金支持和政策支持,整个社会的价值取向会对课程的持续实施造成多重方面的影响。学校对这些因素缺乏足够的管理和控制能力,无法及时调整和解决。

四、课程效果及所遇挑战

(一)课程效果

2009年,SELIGMAN的研究小组对接受积极教育课程的学生进行研究和调查,发现积极教育课程能够促进学生的学习兴趣、社会情绪的发展以及在语言和艺术方面的学习成绩[9]。HALLIDAY等人在一项2019年的研究中发现,积极教育课程能够提高学生的乐观程度,缓解抑郁和焦虑的不良情绪[10]。在2015年,STEVANOVIC对接受过积极教育课程的毕业生进行调查研究并定性分析,发现学生在离开学校一年后,仍能使用积极教育所传授的心理技巧来应对各种人生问题[11]。这些研究结果均说明积极教育课程对学生的心理健康产生了积极作用。

积极教育课程的受益者不仅限于学生,还包含教师和家长。CLANCEY等人对实施积极教育课程的教师进行调查和研究,结果表明积极教育课程的理念同样影响到教师的思想和行为,会更积极地投入教育教学活动当中,间接改善师生关系[12]。DUBROJA等人在研究中发现,学生在接受积极教育课程后,父母的幸福感也随之提高,并表示与孩子的沟通方式比过去更和谐友善[13]。

(二)所遇挑战

虽然积极教育课程具有良好的发展潜力,但是目前仍面临诸多挑战。第一,课程实施效果取决于许可程度。积极教育课程的实施涉及到学校的全体员工和学生的家庭,乃至整个社区。如果任务繁重的员工(学校领导、教师或后勤人员)需要负责实施课程,家长不理解或不赞同积极教育的内涵和意义,那么课程的进行就会受到一定程度的阻碍。第二,课程内容和设置没有根据学生的心理需求而作出及时调整。课程内容太过宽泛,与日常生活脱节,并不适用于学生所处的年龄层。过度专注于讲授的课程设置单调乏味,学生难以做到积极投入。第三,过度夸大积极教育课程的效果。积极教育课程的确会对学生的身心健康产生了正面的作用,但有研究表明,积极教育课程不能完全解决学生的心理困扰,实施时间往往较短,难以确定课程效果是否对学生的今后生活产生长期且持续的促进作用。第四,目前缺乏对积极教育课程的长期效果的研究。积极教育课程所带来的长期影响可能在未来几年内都不会显现出来,仍需研究者开展进一步的纵向研究,跟踪调查学生在升学、就业、婚姻、身心情况、人际关系等方面的发展情况。