中医药文化国际传播研究三十年的学术场域

——基于CiteSpace可视化知识图谱分析

2022-10-22高金萍李庆豪

高金萍 李庆豪

在全球新冠肺炎疫情形势复杂多变的背景下,中医药防治经验逐步得到世界认可,治疗新冠肺炎的“三药三方”作为中国名片走出国门;北京冬奥会和冬残奥会也专设中医药文化展示空间及体验馆,借赛事之机向八方来客展示中华文化魅力。2022年5月27日,习近平总书记在中共中央政治局第三十九次集体学习时强调,中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在,是中华民族的根和魂,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。[1]在民族复兴的伟大征程中,作为中华文化典型代表的中医药文化如何加快“走出去”的脚步?如何借力中医药文化全球传播推进人类卫生健康共同体构建?回答这些问题,首先要明晰中医药文化国际传播研究的历史演进路径,探讨其研究规律方能更好地指导国际传播实践,加强阐释中医药文化的国际阐释力,切实增强中华文化感召力。

一、文献综述与问题提出

中医药文化以中国哲学、文学、史学为基础,由中医药精神文化、行为文化与物质文化所构成,是中华文化中体现中医药本质与特色的精神文明和物质文明的总和。[2]20世纪90年代以来,全球化推动着中医药走向世界的脚步,中医药文化国际传播的研究与实践逐渐升温。就其内涵而言,中医药文化国际传播可理解为以民族、国家为主体进行的中医药信息的跨文化交流与沟通;就其流向而言,分为由内向外的传播——将中医药相关的信息、行为、物质、文化等传达给国际社会,和由外向内的传播——将国际社会中有关中医药的事件与反应传达给本国公众。[3]随着实践的推进与研究的深入,这一领域出现了由对外传播[4]走向全球传播的转向,中医药文化全球传播更为关注中医药文化在全球范围内的传播与交流,传播主体不再局限于国家或民族,企业、组织、个人等多元主体也纷纷加入传播矩阵,传播中的意识形态色彩更为淡化,因此“中医药文化全球传播”这一概念在全球化、媒介化时代更为与时俱进,具有较强的研究张力。

在西方文化的冲击下,中医药学自身发展的迫切需要推动了中医药文化研究的开展。中医的危机本质上是传统文化的危机,因此,对中医药学与传统文化间辩证关系的分析,以及对“中医药文化”这一概念内涵与外延的界定[5]成为研究者关注的焦点,其中中医哲学作为研究核心是中医理念与方法论的理论升华。[6]随着文化“走出去”战略的实施,中医药作为中华文化代表性符号,与其相关的传播研究出现火热局面。中医药文化国际传播研究有着鲜明的学科交叉特性,就研究侧重点而言,该领域研究大致集中在两方面:一方面,侧重于国际传播方面的研究更为关注现状与对策研究,例如,在“一带一路”倡议背景下,中医药文化国际传播应以多元产业、海外教育、学术交流、慈善服务为载体[7],利用中医药海外中心、孔子学院等平台,推动国际化中医药人才培养与文化交流[8],借助新媒体技术拓宽传播渠道[9],加强与国际主流媒体的合作交流,完善中医药文化传播效果评价与反馈机制等。[10]另一方面是聚焦于中医翻译的相关研究。中医典籍多语种翻译的标准化、翻译策略的应用以及复合型人才培养[11]等议题与语言学密切相关,有学者认为统一中医药外宣的语言体系,在翻译准确的基础上寻求文化趋同有利于提升中医药文化的海外认同。[12]

在知识图谱的相关研究中,严玲、张洪雷等通过对2015-2018年“一带一路”背景下中医药相关研究的分析得出,中医药服务贸易、中医药文化传播、中医药国际化等是具有延续性的研究热点[13],该文章紧扣政策热点,但缺乏研究热点演进趋势分析。郑雯琦、吴青等认为中医药传播研究集中于法律法规、国际教育、翻译与贸易等方面,未来应更多关注中医文化传承与海外传播渠道建设。[14]李琳分阶段对三十年来中医药文化相关研究加以分析,认为中医药文化研究要关注临床,从临床中发现中医药文化问题。此类研究多从宏观方面围绕“中医药文化”“中医药传播”加以分析并提出相应对策建议,研究视角有待进一步细化。

综上所述,20世纪90年代以来的中医药文化国际传播研究多属于宏观层面的经验研究,缺乏就这一细分领域研究脉络、逻辑理路、学术共同体建设等一系列问题系统的实证研究。基于此,本文围绕以下研究问题展开探讨:

RQ1:近三十年来,中医药文化国际传播研究从整体上呈现何种发展脉络与演进趋势?

RQ2:中医药文化国际传播的研究“重镇”在哪里?研究的核心作者群是谁?学术共同体是否建立?

RQ3:该领域研究主体主要来自哪些学科?学科间的互动与合作情况怎样?

RQ4:该领域研究的热点议题有哪些?议题间的相互关系及演变动因是什么?

通过对这一系列问题的探讨有助于从整体把握中医药文化国际传播研究的学术场域,进而绘制知识地图,以期为未来相关研究提供路径参照。

二、研究设计与数据获取

(一)研究设计

本研究以“学术场域”为理论依托,这一概念是对场域理论在教育学研究中的发展。具体而言,学术场域是某一学科或研究领域的研究主体不断利用各种资本争夺学术声誉、权力或地位而形成的动态关系网络,其形成受到政治逻辑、经济逻辑、知识逻辑等因素影响。[15]知识是学术场域的基本资本形态与逻辑起点[16],作为行动者的研究主体利用所占有的教育资本、社会资本等争夺学术资源,所获资源多寡的重要表现是成果产出情况。因此,通过对学术成果所属的研究者、研究领域、研究机构的分析可折射出某一学科领域的学术场域构成情况。[17]

本研究采用科学知识图谱分析与主题分析相融合的研究方法。知识图谱作为一种图形呈现,可直观展示科学知识的结构关系、发展迭代与演进规律[18],本文运用CiteSpace 5.8.R3对相关文献进行可视化分析。此外,借助主题分析法通过数据去识别、分析和阐释主题[19],避免了文献计量分析中算法运算误差导致的影响以及过于宏观的分析,二者相结合提升了结论的科学性。

(二)数据获取

本文选择中国知网数据库(CNKI)作为研究的数据来源,以“中医药文化全球传播”“中医药文化国际传播”“中医药文化跨文化传播”“中医文化对外传播”“中医文化海外传播”为检索词,为保证查全率,以“篇关摘”为检索项进行检索,时间范围设为1990年至2022年,去除与本研究明显不相关文献,最终获取1126篇期刊文献。最终检索时间为2022年3月11日。

三、数据分析与图谱解读

(一)发文数量与年度趋势

近三十年来中医药文化国际传播领域研究成果数量的时间分布如图1所示。本研究数据集(N=1126)中最早的关于中医药国际传播的文章发表于1990年,讨论了美国汉方医药研究所应用中国传统中医药治疗艾滋病的临床治疗方案,是中医药国际化的缩影。[20]2007年前后,随着中华文化“走出去”战略的实施,党和国家出台了一系列扶持推进中医药发展、促进中医药文化传承创新的意见、规划和条例,中医药文化国际传播这一议题逐渐升温,发文量稳定增长。2016年前后,中医药文化作为“走出去”的先锋[21],在“一带一路”倡议的推进下,该领域每年发文量超过100篇且保持强劲增长态势,可以预测,中医药文化国际传播这一议题在未来仍有较大的探索空间。

图1 中医药文化国际传播领域研究成果数量的时间分布图

(二)核心作者分布

研究者作为学术场域的关键行动者,对知识体系的构建起着重要作用。发文量、被引量以及论文所载的期刊水平是识别核心作者的重要依据[22],根据普赖斯定律,在中医药文化国际传播这一领域,发文量大于等于4篇的作者可视为核心作者,通过CiteSpace得到的核心作者合作网络共现图谱如图2所示,其中节点数量=476,节点连线数=354,网络密度=0.0031。从数据可知,学者间合作紧密程度较低,但学者间单次合作较多,尚未形成具有一定规模的研究团队。图谱显示,何清湖、严暄暄、胡以仁团队合作发文12篇,张宗明、张洪雷团队合作发文3篇,形成较为明显的合作节点,其余学者则较为分散。就研究机构而言,以南京中医药大学、北京中医药大学、上海中医药大学等为代表的高等中医药院校为研究重镇,且中医药院校中的外语学院、人文学院等二级机构在中医药文化传播研究中做出突出贡献。但各院校间的合作较少,更多的是中医药院校自身内部的交流与合作,跨地域、跨院校、跨学科的研究成果较少,此类情况可能导致研究内卷化的形成。

图2 核心作者合作共现网络图谱

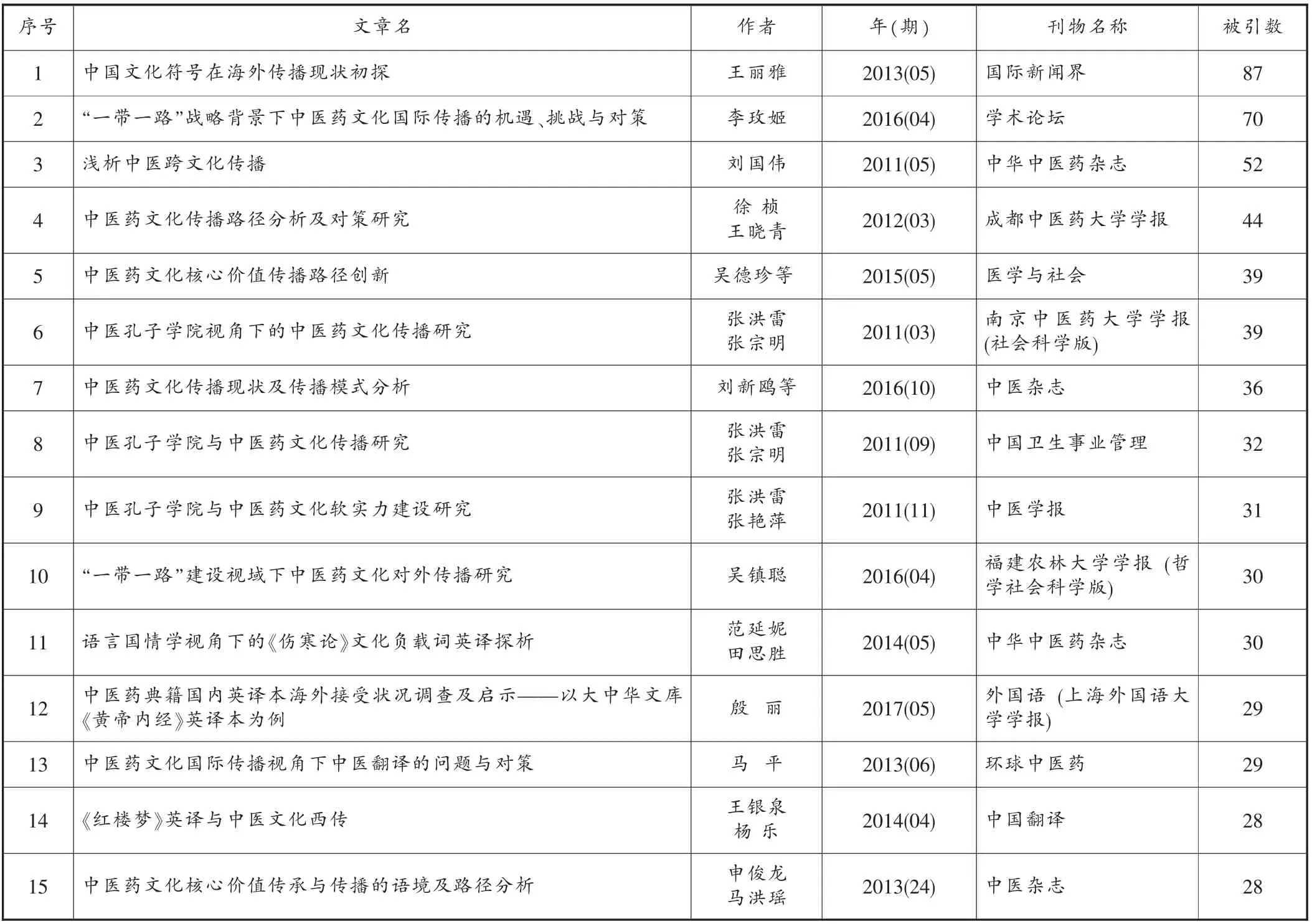

就文献被引量与期刊水平而言,本文选取被引前15名的论文制成中医药文化国际传播研究领域高被引文献表,如表1所示。数据表明,在中医学类文献中,张洪雷的3篇论文总被引102次,张宗明的2篇论文总被引71次,李玫姬的论文被引70次;在传播学类文献中,王丽雅的单篇文章被引87次。综合来看,这些文章作者对研究相关政策背景的变动、关键概念的界定以及发展趋势的研判作出敏锐地分析,为后续的深化研究奠定基础。在高被引论文所载的期刊中,除了《中华中医药杂志》《中医杂志》《中国卫生事业管理》等医学类核心期刊外,还包括国内新闻传播学领域“四大期刊”之一的《国际新闻界》、外国语言文学领域的重要期刊《外国语(上海外国语大学学报)》《中国翻译》,这体现了中医药文化国际传播研究作为交叉地带受到了来自中医学、医学教育与医学边缘学科、外国语言文学、新闻传播学等多学科领域学者的重点关注。

表1 中医药文化国际传播研究领域高被引文献表

(三)研究热点领域分布

1.研究关键词共现图谱分析

关键词是文献文本的高度浓缩,关键词共现网络是对目标领域研究热点、高频词、主题词及其之间关系的直观呈现。在CiteSpace中选择关键词(Keyword)节点,调节可视化参数,其中“Threshold”阈值设为4,得到中医药文化国际传播研究关键词共现图谱,如图3所示。节点圆圈的大小代表关键词词频的高低,圆圈的边缘厚度代表中心性的大小;节点间的连线表明关键词之间的关联度,连线越密,关联性越强。同时对图谱中主要关键词的频次以及中心性数据进行导出,如表2所示。图谱与数据显示,“中医药”“中医文化”“一带一路”“国际传播”“文化传播”“对外传播”“中医翻译”“新媒体”等作为关键节点,既是不同时期研究热点的反映,又是联结各研究主题的枢纽。这也表明传播技术的发展为中医药文化传播研究拓展了新的空间。同时,随着“一带一路”倡议的推进和“人类命运共同体”理念的发展,中医药国际化的推进不再局限于“我”,而是“我们”的中医药、“世界的中医药”。

图3 中医药文化国际传播研究关键词共现图谱

表2 中医药文化国际传播研究高频及高中心性关键词表

对研究关键词的聚类分析,可以聚合具有共同特征的关键词,更为清晰地呈现研究热点领域。在分析中引入LLR算法,其中Modularity Q(Q值)的区间范围为[0,1],Q>0.3模块结构显著;Mean Silhouette,简称S值,代表网络同质性的程度,S>0.5聚类较为合理,S>0.7聚类结果令人信服。本文聚类结果如图4所示,Q值为0.6046,S值为0.8581,表明聚类模块度良好,平均轮廓值令人信服。

图4 中医药文化国际传播研究关键词聚类图谱

由于部分聚类标识词所涵盖的研究内容存在重叠与交叉,为避免模糊命名影响,进一步集中呈现主要的研究主题类属,本文在对所收集的文献(N=1126)进行主题分析的基础上,对上述聚类结果(见表3)进行整合,例如,将“中医文化”“养生文化”“民俗文化” 合并为“中医药文化研究”,最终形成研究的四大主题类属,并将各主题下研究分支的高频关键词加以呈现,如表4所示。

表3 中医药文化国际传播研究关键词重要聚类及其聚类标识词表

表4 知识图谱聚类结果整合一览表

2.研究热点主题的内容讨论

(1)中医药文化软实力研究

中医药文化研究兴起于20世纪80年代,中医药学与传统文化的关系以及中医药文化价值的发掘与弘扬是学者们最初的研究面向。中医药学的理论基础是中国传统思想文化,中医药文化的根本属性在于其鲜明的民族性。[23]中医药文化的核心价值可以用“仁、和、精、诚”来概括,与社会主义核心价值观有内在统一性。[24]中医药作为一种文化资本,其客观形态表现为以《黄帝内经》为代表的医学典籍,这些典籍是中医药学发展的理论渊薮,其海外传播的效果依托于国内中医文化能力的积累。[25]

中医药文化传播与地域文化的融合可实现传播效果的最大化。如,医圣张仲景的故乡河南凭借丰富的中医药资源与规模庞大的中医药产业推进当地中医药文化产业建设;广东作为中医药进出口大省,其出口市场主要集中于东南亚和中国香港等地区的原因在于文化的渊源与影响。[26]中医药老字号的品牌传播创新是中医药文化的活化再现[27],中药企业在走向国际化进程中也应注重品牌文化、企业文化与中医药文化的融合。

随着媒介技术的发展,新媒体平台成为中医药文化传播的又一阵地。移动短视频的多模态话语刺激用户的多重感官,能在短时间内向用户传达丰富信息。就中医药类短视频而言,其作为中医、患者以及其他用户间的线上沟通介质,满足了内容生产者和消费者在该场景下的多元需求。[28]但需要注意的是,由于平台使用的低门槛性以及用户媒介素养的差异,应避免“伪专家”运用社交媒体所造成的虚假信息传播甚至中医形象污名化现象的出现。

(2)中医药文化国际传播策略研究

中医药是表征中国形象的典型符号,中医药文化国际传播则是将中医药文化资源转化为软实力的重要方式,他国对中医药文化价值观的认同则是转化的重要条件。在新形势下中医药规范标准的制定能力是软实力与国际话语权的主要来源,文化的规范导向与同化功能是实现认同的基础。[29]

在“一带一路”倡议背景下,中医药文化国际传播不仅仅是中药、针灸、推拿、拔罐等医药技术与养生方法的推广,更重要的是理念与精神的了解与认同,同时这种推广与认同应以国家利益为导向,服务于国家形象塑造、文化软实力提升等国家战略。[30]例如,在屠呦呦获诺贝尔奖这一议题的国际传播中,中国媒体通过“文化寻根”的叙事框架重建了“中医文化衰落”的话语体系,建构了文化大国的中国形象。[31]中医药实现跨文化传播的主要动因在于疫情背景下疾病防治的专业需求和日常生活需要,关系建构是传播的当下转向,器物功效、精神理解和制度适应是中医药与公共关系构建的重要影响因素。[32]

中医孔子学院“把传统和现代中医药同汉语教学相结合”[33],是中医药文化传播的重要基地。建设师资队伍、编写本土化教材、举办系列文化活动以及广泛联络国外中医师是中医孔子学院发展的主要模式。[34]中医药海外中心作为新型中医药国际传播平台,应以中医优势病种为着手点,借力“中医+”[35]打造文化品牌,发掘海外中心的服务贸易功能;开展中医国际标准制定研究,以标准化推动中医药法治化,推动中医药进入世界主流医学与医疗体系。[36]

(3)中医药跨文化传播研究

中医药文化传播作为跨文化传播的典型内容,受到源文化、媒介、目标文化等要素的影响,其中中西方文化背景差异是中医药国际化进程的掣肘因素之一。[37]中医文化的含蓄委婉与西方文化的缜密推理使得西方民众难以理解这种医学知识体系间的差异[38],西方人一开始就带着“巫医巫药”的有色眼镜看待中医药[39],因此,中医药跨文化传播起初是“Cross-cultural Communication”,是一种为突破刻板印象而进行的单向传播。随着政策扶持、资金投入以及多元主体的广泛参与,中医药文化实现了对文化他者的双向介入,实现了“Intercultural Communication”,并朝着“Trans-cultural Communication”这一超越各自文化局限、在传播哲学的指向下实现融合传播的方向发展。[40]

国人的中医药文化自信、文化自强是国际社会对中医药产生文化认同的底气来源,中医药文化与文艺作品的融合是中医药文化渗透教育、提升国人文化自信的有效路径。[41]例如纪录片《本草中华》充分运用视听语言,呈现中医药文化的符号意义。[42]海外中医药本土化发展可以视为中医药文化认同的例证,其经历了文化传播、文化涵化和独立发明三个阶段,实现了中医药应用范围的拓展。[43]

从全球治理角度上讲,中西医之争不仅是文化层面的冲突,更是对话语权的争夺。[44]而中医的整体观、辨证施治、治未病等核心思想与现代生物学手段的结合可实现中西医二者的融合发展,这也是中医药跨文化传播的目标所在——推进人类卫生健康共同体的建构。[45]

(4)中医药翻译研究

中医药翻译不仅是语言层面的汉译英,还是关涉意识形态、国家形象、文化建构等多元领域的综合范畴。[46]在翻译实践研究层面,对《黄帝内经》《伤寒论》等中医典籍译本的关注多集中于名词术语和文化负载词的翻译策略[47]、翻译标准的统一化以及译本在海外的接受[48]。从策略上讲,音译、直译、意译、加注等技巧,“信、达、雅”准则以及“归化和异化”等原则[49]的运用降低了“文化折扣”的影响。[50]翻译作为一种媒介,其目标就在于让外国人学习、理解进而认同中医文化[51],丰富拓宽译文读者现有的文化图示,促进跨文化传播。[52]出版“走出去”是中医药国际传播的核心路径[53],在中医药主题类对外出版物的翻译中,要以民族性为原则,保持中医术语的中国特色;以实用性为原则,利用医学相通性,借鉴西医术语。中医翻译人才的培养可通过在医学类院校设立翻译专业、提升中医药教师外语水平以及拓展国际交流渠道等方式实现。[54]

(四)研究演进脉络与热点趋势分析

为进一步分析不同时期对中医药文化国际传播研究的热点,可借助Timeline算法得到研究热点时间线图谱,如图5所示。时间线视图可将各聚类主题间关系以及特定聚类主题下的热点演进按时间顺序进行勾连与呈现。此外,通过关键词突现图谱,如图6所示,可以探测某一时间段内关键词突增或突减的情况,其直观地反映着领域中研究趋势的转向。经检测,共有14个关键词在近30年研究中存在突现,分别是传统文化、传播中心、中医翻译、对外传播、中医文化、跨文化、策略、“一带一路”、软实力、对外交流、翻译策略、文化认同、大学生、文化交流。

图5 研究热点时间线图谱

图6 关键词突显检测图

结合时间线图谱、关键词突现图以及前文的分析,可将近三十年的中医药文化国际传播研究划分为如下三个阶段:

1.萌芽期(1990年至2008年):中医药国际化策略的初步探讨

随着全球化进程的加快,中医药现代化、国际化成为亟待研究的课题。起初由于对国外政策法规的认识不足以及科研水平的限制,中医药国际化进程缓慢[55],在国际市场缺乏竞争优势。中医药现代化战略的实施成为中医药事业发展的助推器,中国经济的高速增长以及海外销售渠道的拓展使得中医药国际化的困境逐渐扭转。中医药产品国际化是一种跨文化的经济活动[56],中医药合法化是提升中医药国际竞争力的前提,文化的认同则是合法性的指向之一。在中医药“走出去”的进程中,除了应加大中医药知识产权保护力度、加强国际化人才队伍建设等策略的实施外,更应注重中医药文化国际传播的使命价值与战略意义。

2.成长期(2009年至2016年):聚焦中医药跨文化传播与国际传播

2009年颁布的《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》明确指出要“推动中医药走向世界”,“加强中医药知识和文化对外宣传,促进国际传播”。[57]此后,《关于加强中医药文化建设的指导意见》《中医药文化建设“十二五”规划》《中医药对外交流与合作中长期规划纲要(2011-2020)》等一系列国家层面政策意见的发布推动了中医药文化传播研究的热潮。这一时期伴随中华文化“走出去”战略的实施,中医药文化对外宣传、对外传播、跨文化传播、国际传播等理论概念与传播实践探讨得以推进。中医英译、翻译策略等成为研究热点,文化软实力、文明交流互鉴等话语与中医药文化传播实现勾连,中医孔子学院、中医药海外中心等平台建设及其传播效果研究进入研究视野。

3.成熟期(2017年至今):“一带一路”倡议、人类卫生健康共同体理念与中医药文化传播的关系探讨

2016年2月《中医药发展战略规划纲要(2016—2030年)》的印发以及2016年12月首部《中国的中医药》白皮书的发布标志着中医药发展正式上升为国家战略,借“一带一路” 倡议东风,中医药文化国际传播进入新阶段。[58]2017年初印发的《中医药“一带一路”发展规划(2016-2020年)》和2022年初印发的《推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划(2021-2025年)》是中医药行业参与共建“一带一路”的纲领性文件,也对中医药文化在沿线国家地区的传播提出了更高要求。在新冠肺炎疫情仍在反复的背景下,中医药助力全球抗疫,既是人类卫生健康共同体理念的彰显,又是中医药文化全球传播的历史契机,有助于提升中医药的全球认知与文化认同。[59]

四、结论与讨论

“人人享有健康是全人类共同愿景,也是共建人类命运共同体的重要组成部分。”[60]蕴含着中国特色的中医药文化为人类卫生健康共同体的构建与全球公共卫生治理提供了中国经验、中国指挥与中国方案。但目前中医药文化国际传播面临着话语层面与实践层面的双重挑战,就已有文献和知识图谱来看,理论研究仍需进一步拓展。

(一)从研究场域之热点突现与预测看,应进一步推动中医药文化国际认同研究,加强中医药促进民心相通的能力建设

文化认同问题伴随着现代性及其引发的文化危机而显现,西方文化的冲击配合传统文化的断裂与解构使得这一问题愈加凸显,表现之一就是文化冲突,例如国内的“中西医存废之争”。中医药文化符合全人类共同价值,而文化认同的核心恰恰是价值认同,中医药文化认同作为一种关系的呈现,在当下主要面临的挑战是国际社会对我国中医药文化的认可与接受,其主题是中医药的合法性与正当性问题,这一问题在国内通过争论与实践已得到答案,但在国外,中医药文化的价值有待进一步彰显与传播。[61]在中医药文化全球传播理论研究与实践推进过程中,应以人类命运共同体理念为指导,以“阿拉木图宣言”所蕴含的整体健康的哲学观念[62]为“交汇点”,以双向互动的中医药文化交流取代以“我”为中心的单向传播,在构建人类卫生健康共同体的实践中,促进民心相通,推进全球卫生健康治理。[63]

(二)从研究场域之热点演进趋势与规律看,中医药国际话语权建设与中医药文化话语体系构建是深化研究的切入点

2021年5月31日,习近平总书记在中共中央政治局第三十次集体学习时指出,要加快构建中国话语和中国叙事体系。中医药国际话语权的提升与话语体系的构建是国际传播能力建设的组成部分,是塑造中国国家形象的重要推动力。此前,在中医药学仍为替代医学的国际医学学术场域中,作为一种具有科学性、系统性和主体性的中医药学体系尚未能得到普遍理解,其话语“音量”较小。但在此次新冠肺炎疫情中,其表现亮眼,“中西医结合、中西药并用,是这次疫情防控的一大特点,也是中医药传承精华、守正创新的生动实践。”[64]2022年3月15日公布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第9版)》中,加强了中医非药物疗法应用,增加了针灸治疗内容;结合儿童患者特点,增加儿童中医治疗相关内容。这足以证明中医药防治的实力与底气,而推进国际传播能力建设则是将这种实力转换为国际话语权力、进而展示中医药效力的重要路径。

(三)从研究场域的学科交叉看,应加快“新医科、新文科”建设,推动中医文化全球传播的融合研究

随着中医药文化的传播主体由国家、政府转变为既包括国家,又包括国际组织、国际非政府组织、社会机构、跨国公司以及个人等,中医药文化实现了由国际传播转向全球传播。全球传播意味着意识形态色彩的弱化,更契合对健康传播这一议题框架下的探讨。概念名词的演化背后是理论的支撑,对于中医药文化全球传播这一跨学科研究领域而言,更需要理论研究的深化。就传播学而言,中医药文化传播起初作为健康教育理念的扩展,属于健康传播的分支,但后续的讨论多集中于中医药学科领域,缺乏传播学理论与实践的关照,现在理应回到健康传播的语境下,以激活研究场域的活力。当下,应加快推进“新医科、新文科”建设,用科学缜密的研究论证中医药在防治疫情中的作用与机制;用艺术化、故事化的传播方式与内容,推广中医药防治经验与健康理念,让中医药全球传播既有“文化”,又有“科学”,更好地服务于人类卫生健康共同体的构建。