鄂西地区氯化钠型岩溶热储地热资源成因模式研究

2022-10-20江越潇孙智杰

王 辛, 叶 疆, 范 威, 江越潇, 张 硕, 余 杰, 孙智杰, 刘 帆

(湖北省地质环境总站,湖北 武汉 430034)

能源是社会经济发展的重要物质基础,当前煤、石油、天然气等传统化石能源不仅消耗巨大,而且对环境造成的污染尤为严重,制约着中国经济的可持续发展。地热作为清洁和可再生能源,具有廉价、洁净、分布广泛、易于开采等多种优点,在市场需求的推动下,地热资源开发利用正处于快速发展时期。2021年《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中对加快可再生能源开发提出了明确要求,科学合理地开发利用地热资源,对构建资源节约型和环境友好型社会,促进国家节能减排战略目标的实现具有重要的意义。

随着鄂西地区经济社会的发展,对地热资源需求巨大,因此亟需在前人及近年来各领域勘探研究成果的基础上,运用新的理论、方法手段,拓展思路,研究探索鄂西地区地热控热、找热规律,寻求理论分析、勘探开采、产业突破。当前国内外对地热资源的研究主要集中在地热水水化学特征、补给来源与补给高程、热储温度与循环深度等方面,为地热水的勘探与开发利用提供了科学依据,但对氯化钠型岩溶热储地热资源研究的较少,仅限于四川等地的盐矿分布及成因分析[1-2]。本文在区域地热地质条件的基础上,结合水化学微量元素、氢氧硫同位素分析及围岩地层的物质组成特征,探讨鄂西地区氯化钠型岩溶热储地热资源成因机制,建立其成因模式,为鄂西地区的地热资源开发利用提供依据。

1 地热地质背景

1.1 地形地貌

鄂西地区岩溶热储地热资源地貌上属川鄂褶皱山地,总体地势北西高南东低。北部为近EW向展布的大巴山东段,主峰为小神农架,峰顶高程达3 105.4 m。南部为SW-NE向延伸的武陵山余脉,在绿葱坡—云台荒一带构成了长江与清江的分水岭,高程为1 800~2 000 m;以绿葱坡为界,往南向清江渐低,往北向长江渐降。

图1 鄂西地区地热资源分布图

1.2 区域构造

研究区处于新华夏系隆起带(川鄂褶皱带)中段、EW向构造带和淮阳山字型西翼反射弧等3个构造体系的交接部位,彼此相互干扰。

新华夏构造体系主要为由中生代及古生代地层组成的一系列弧形褶皱、NE向紧密线性褶皱和压性、压扭性断裂带。构造型式有二种:其一,定型于印支期的新华夏系联合弧形构造,主要由褶皱组成;其二,定型于燕山期的新华夏系复合式构造,主要由NE向的压性或压扭性断裂带及少数褶皱组成,与淮阳山字型西翼反射弧、EW向构造带呈复合关系。

1.3 地层岩性

研究区地层除石炭系上、下统,泥盆系下统,三叠系上统和新近系缺失外,自前震旦系结晶杂岩至第四系松散岩类皆有出露[3-5],其中主要出露二叠系、三叠系下统嘉陵江组碳酸盐岩及中统巴东组碳酸盐岩夹碎屑岩、碎屑岩。碳酸盐岩在研究区广泛分布,岩性以灰岩、白云岩为主,变化不大;碎屑岩分布在中部,岩性以砂岩、泥岩、页岩为主,出露面积不大;第四系松散岩类主要分布于江河沟谷两岸、漫滩、各级剥夷面及山间洼地缓坡地带。其中,夹于寒武系—奥陶系一大套碳酸盐岩地层中的寒武系覃家庙组地层[6],岩性为泥质白云岩,其沉积环境为咸化潮坪泻湖沉积环境,该地层厚度<60 m,含有石盐和石膏假晶。

1.4 地热资源分布特征

鄂西地区氯化钠型岩溶热储地热资源主要有3处(表1),分别为盐场河、盐池河、湘坪地热系统,出水温度为34.5~42℃不等。

表1 鄂西地区氯化钠型地热资源概况

2 水化学特征及成因分析

2.1 水化学特征

研究区氯化钠型地热流体的化学成分是在长期的地质发展过程中形成的,它与地层岩性、地质构造以及水动力和热动力条件的变化有着密切的联系。

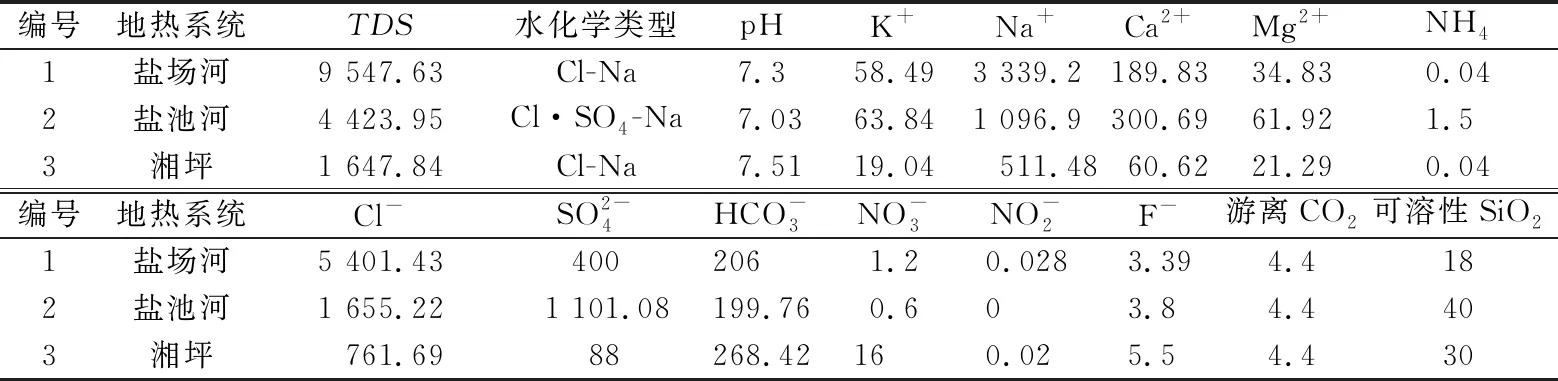

3个地热系统的水化学基本特征[6-8]见表2。其地热流体水化学成分的共同显著特点是:pH值基本上呈中性偏碱性;溶解性总固体(TDS)为1 647.84~9 547.63 mg/L;水化学类型均为氯化钠型(Cl-Na或Cl·SO4-Na);Cl-含量高,一般>761 mg/L,最高达5 401.43 mg/L;Na+含量也高,一般>511 mg/L,最高为3 339.2 mg/L;F-含量也较高,一般>3.39 mg/L,最高为5.5 mg/L。因此,研究区地热流体属于中性偏碱性低温水。

表2 鄂西地区地热流体水化学离子统计表(mg/L)

为更好地确定地热流体水化学类型[9],根据水化学分析中各离子的含量做durov图(图2)。由图2可以看出,3个地热系统的水化学特征比较相似,阳离子集中分布在钠钾离子端,阴离子集中分布于氯离子端,但是三者的矿化度差异较大,其中最低的是湘坪地热系统,最高的为盐场河地热系统,其可能受到地热系统的地热流体穿过地层含盐量的影响,盐场河地热系统所在的覃家庙地层富含盐岩,因此矿化度最高[10]。

图2 研究区水化学特征durov图

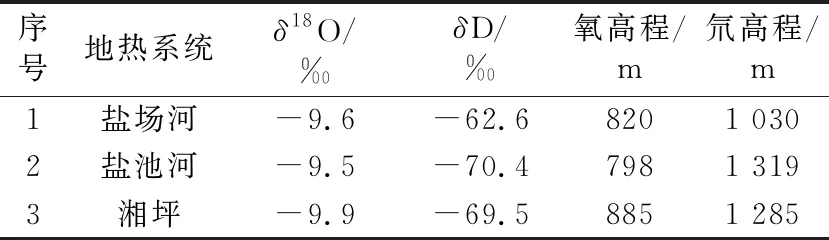

2.2 地热流体氢氧同位素特征及补给高程

按照氢氧稳定同位素的高程效应原理[10-11],地热流体中的δD和δ18O值随着地下水补给高程的增大而减小。根据重庆地区大气降水中氢氧同位素变化特征及与大气环流的关系研究[12],综合各地区的δD平均值和海拔,进行加权平均δD和δ18O的高程梯度值分别为-2.70‰/100 m、-0.46‰/100 m。相对于δD来说[11],δ18O受水岩同位素交换作用影响更大,因此采用δD值计算补给高程,最终3个地热系统的补给高程在1 030~1 319 m(表3),相对比较接近。根据高程及区域地层圈定了各地热系统的补给区,其中盐场河和湘坪地热系统的补给区位于小神农架地区,受到神农架断穹南翼裸露岩溶区补给;盐池河地热系统的补给区位于长阳背斜核部的岩溶裸露区。

表3 补给高程计算结果表

2.3 水化学温标

在地热(温泉)区,可利用地球化学温标来估算热储(基础)温度[13],这种方法是建立在地热流体与矿物达到化学平衡基础上的。

据各地热形成的地质条件和水化学特征及其计算结果对比[14],由表4及表1可知,地热流体的实际温度较为接近二氧化硅化学温标的计算值,而钾镁和钠钾钙化学温标的计算结果明显偏大。由于各地热流体中的NaCl主要来源于含盐地层,并非深循环达到水化学平衡造成的Na+高含量,因此二氧化硅化学温标的计算值最为合适,最终选取二氧化硅化学温标的计算结果作为地热系统热动力平衡温度。

表4 水化学温标计算表

3个地热系统热动力平衡温度中最低的为盐场河,仅为59.53℃,最高的是盐池河达91.68℃,其次是湘坪,为79.41℃,该相对结果也与各地热系统的出水温度一致。

2.4 循环深度

根据地热系统地热梯度、常温带埋深及当地年平均气温和按地球化学温标来估算的热储温度参数[15],可以估算地热系统循环深度(表5)。

表5 循环深度计算表

从表5计算结果可知,3个地热系统循环深度均超过了2 000 m,其中盐场河地热系统的径流深度最大为2 094 m,盐池河地热系统的径流深度最大达3 670 m,湘坪地热系统的径流深度最大达3 068 m,三者均为地下水在循环过程中受到深部的大地热流加热而形成的地热流体。

2.5 地热流体成因模式

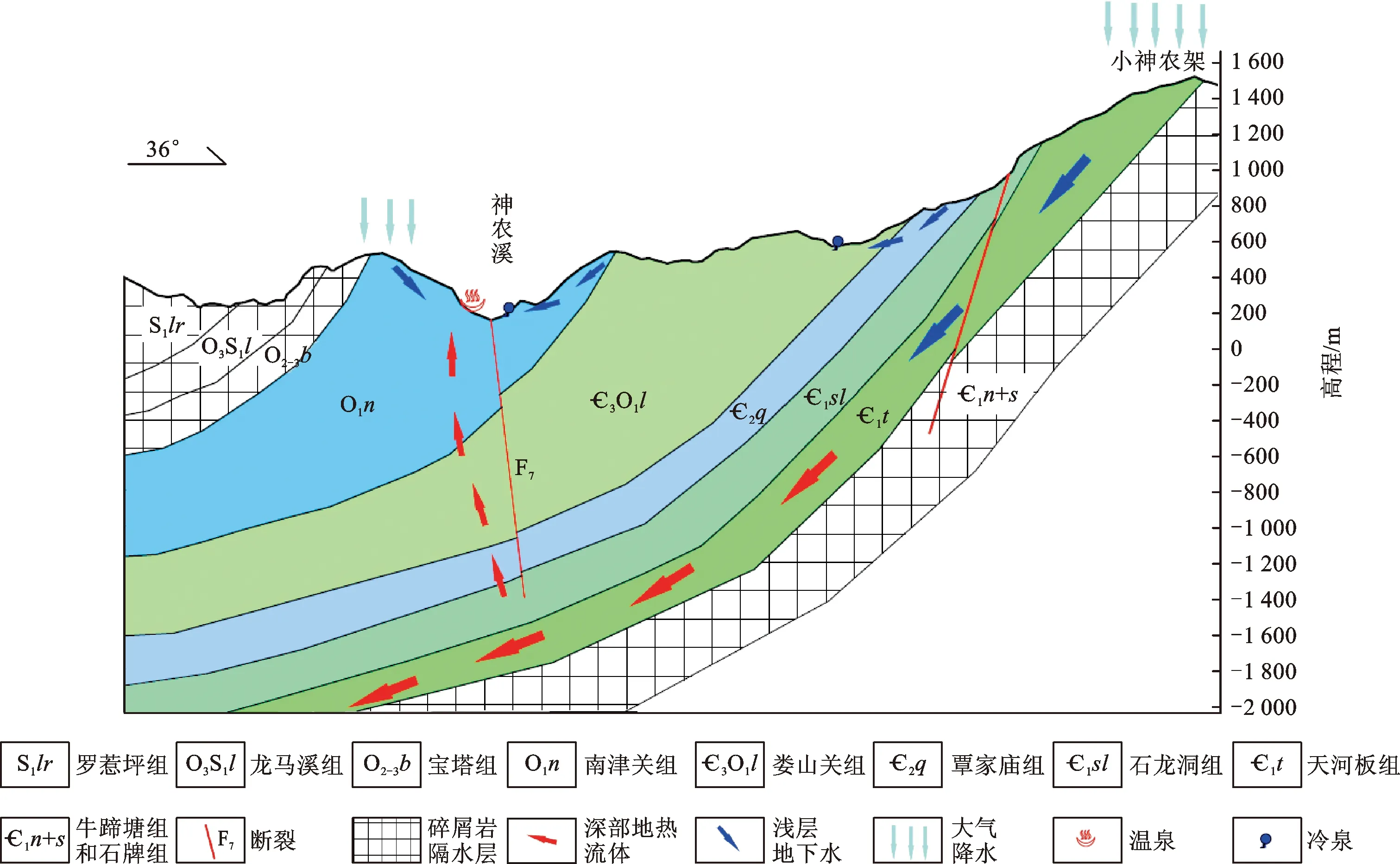

3个地热系统具有相同的热储、热源及盖层特征,且均为断裂对流型地热资源,具备相似的地热成因及赋存模式。

2.5.1热储

研究区热储主要为[16]寒武系—奥陶系的含生物碎屑白云岩、白云质灰岩、泥灰岩、含炭质灰岩等,该地层在区内广泛分布,在地热系统下游隐伏于志留系页岩之下。据野外调查及钻孔资料[5-7]显示,受构造影响,岩体溶蚀现象发育,主要为溶槽、溶孔、溶洞等,多沿节理、层理面发育。碳酸盐岩裂隙岩溶系统是区内地下热水的主要储存与运移场所(图3)。

图3 盐场河地热资源成因模式图

2.5.2热源

研究区无侵入岩及岩浆岩热源,因此其热源主要来自地下水沿深大断裂进行深循环获取的自然增温,即自然梯度增温。

2.5.3盖层

研究区盖层主要为志留系的(含)泥质岩类。地下水在循环的过程中,沿着断裂及溶蚀通道进行深部循环,志留系的(含)泥质岩类和奥陶系的碳酸盐岩分界处容易形成半封闭的地下水汇集区,因此志留系地层对地热系统起到了隔水隔热的作用,同时也控制了地热系统的排泄。

2.5.4导水导热通道

研究区内地下水的补给源主要为大气降水,通过碳酸盐岩出露区获得补给。3个地热系统均为由北向南通过构造岩溶向深部径流,寒武系—奥陶系碳酸盐岩是区内主要的热储层,岩性为薄—厚层状微晶灰岩、白云岩、灰质白云岩、生物碎屑灰岩等,溶蚀现象发育,大量发育溶槽、溶孔、溶洞等,裂隙岩溶系统的存在为地热流体的赋存、运移提供了场所,是区内主要的导水通道(图4)。因此碳酸盐岩构造岩溶为区内地下热水的导水通道,岩溶发育程度主要受NE、NW向断裂的控制。

图4 盐池河地热资源成因模式图

2.5.5氯化钠型地热流体的成因

据水化学资料[5-7]显示,3个地热系统的地热流体矿化度达1 640~9 550 mg/L,水化学类型为氯化钠型,氯化钠含量最高达到8 920 mg/L,硫酸根离子含量也较高。

据统计,湖北省岩溶热储地热系统大多数为硫酸钙或者硫酸钙镁型地热流体[17]。鄂西地区的氯化钠型地热资源反映了自身的地球化学环境特征,高含量的NaCl来源于覃家庙组的泥质白云岩[16],覃家庙组地层为咸化潮坪泻湖沉积环境,该地层含有石盐和石膏假晶。地下水径流穿过该地层,因而形成了高含量的氯化钠水,泉水中高浓度的Na+和Cl-是由地层中的岩盐溶滤引起的。覃家庙组地层在3个地热系统中均有分布,由于不同地区岩层盐岩含盐的差异,以及石盐和石膏假晶的分布不均,特别是水交替程度的不同,导致3个地热系统具有不同的TDS和NaCl含量[18]。

从区域分布上看,研究区毗邻四川盆地东部,川渝方向的矿化度和含盐量都更高,这一点与四川盆地东部的盐泉分布广泛具有一定的相关性;虽然二者主要的含水地层均为碳酸盐岩,但是四川盆地东部的盐泉主要赋存于三叠系地层,而研究区内的氯化钠型地热流体主要赋存于寒武系—奥陶系地层中。

3 开发利用方向

开发利用地热流体,主要是利用其热能和地热流体中的特殊组分,它们直接决定地热流体的开发利用价值[19]。

研究区地热资源属低温地热资源,根据地热流体温度[20-21]可初步确定其主要用途(表6)。

表6 地热流体开发利用温度评价表

鄂西地区的氯化钠型地热流体均达到理疗热矿水水质标准,其为淡水,属温水及温热水,具有一定的开发利用价值。盐场河可用于洗浴、温室、养殖、农业灌溉等;盐池河和湘坪可用于理疗、洗浴、采暖、温室、养殖等。

4 结论

鄂西地区氯化钠型岩溶热储地热资源成因模式的建立,有助于下一步地热资源勘查工作的开展,使勘查工作目标更为明确,工作布置更有针对性。随着地热勘查、研究工作的深入,对鄂西地区地热成因模式的认识将会进一步加深。

(1) 鄂西地区氯化钠型岩溶热储地热资源分布广泛,其形成与地层岩性、地质构造等关系密切。高含量的NaCl来源于覃家庙组的泥质白云岩,覃家庙组地层为咸化潮坪泻湖沉积环境,含有石盐和石膏假晶。地下水在径流中穿过该地层,因而形成了高含量的氯化钠水。

(2) 研究区热储主要为寒武系—奥陶系碳酸盐岩类,碳酸盐岩裂隙岩溶系统是区内地下热水的主要储存与运移场所;热源来自地下水沿深大断裂进行深循环获取的自然增温;盖层主要为志留系的(含)泥质岩类;构造及岩溶裂隙为区内地下热水的导水通道,岩溶发育程度主要受NE、NW向断裂的控制。

(3) 研究区地热流体温度为34.5~42℃,属低温地热资源温水、温热水;地热流体水化学类型为氯化钠型,含有多种微量元素及组分,如氟、硅、锂、锶、偏硅酸等;地热流体属中性高矿化度中硬水、咸水,可用于医疗、洗浴、温室、农业灌溉、养殖、土壤加温利用等,具备较好的开发利用价值及潜力,开发利用技术经济条件较好,建议加强对研究区地热资源的开发利用。