武汉市金水闸地区碳酸盐岩岩石学、元素地球化学特征及沉积环境

2022-10-20翁茂芝李琳静龚志愚

翁茂芝, 郭 盼, 吴 波, 罗 华, 李琳静, 龚志愚

(湖北省地质调查院,湖北 武汉 430034)

元素在碳酸盐岩成岩过程中的迁移富集取决于其自身化学性质,各元素含量、比值、配分模式及其演化规律受古气候、古环境等外界因素的重要影响[1-2]。根据元素地球化学特征可以反演地质历史时期的沉积环境[3-7],如了解古海平面变化[8-9],重建古气候和古盐度[10-11],恢复氧化还原条件[12-14],分析成岩环境和成岩演化[15-16]等。

在石炭纪—二叠纪冰期极地冰盖逐渐消融、全球大规模海侵背景下,鄂中南扬子区沉积了大套海相碳酸盐岩地层,其成因研究对揭示该时期的古环境有着重要意义[17]。前人对该区碳酸盐岩地层开展过较多岩石学、岩相学等方面的分析工作,但多集中在鄂西地区[12,18-21],相比之下,鄂东地区晚古生界碳酸盐岩的研究较为薄弱[22]。因此本文以武汉市金水闸地区中晚古生界碳酸盐岩为研究对象,开展其岩石学和元素地球化学分析,探讨其对沉积环境的指示意义。

1 区域地质背景

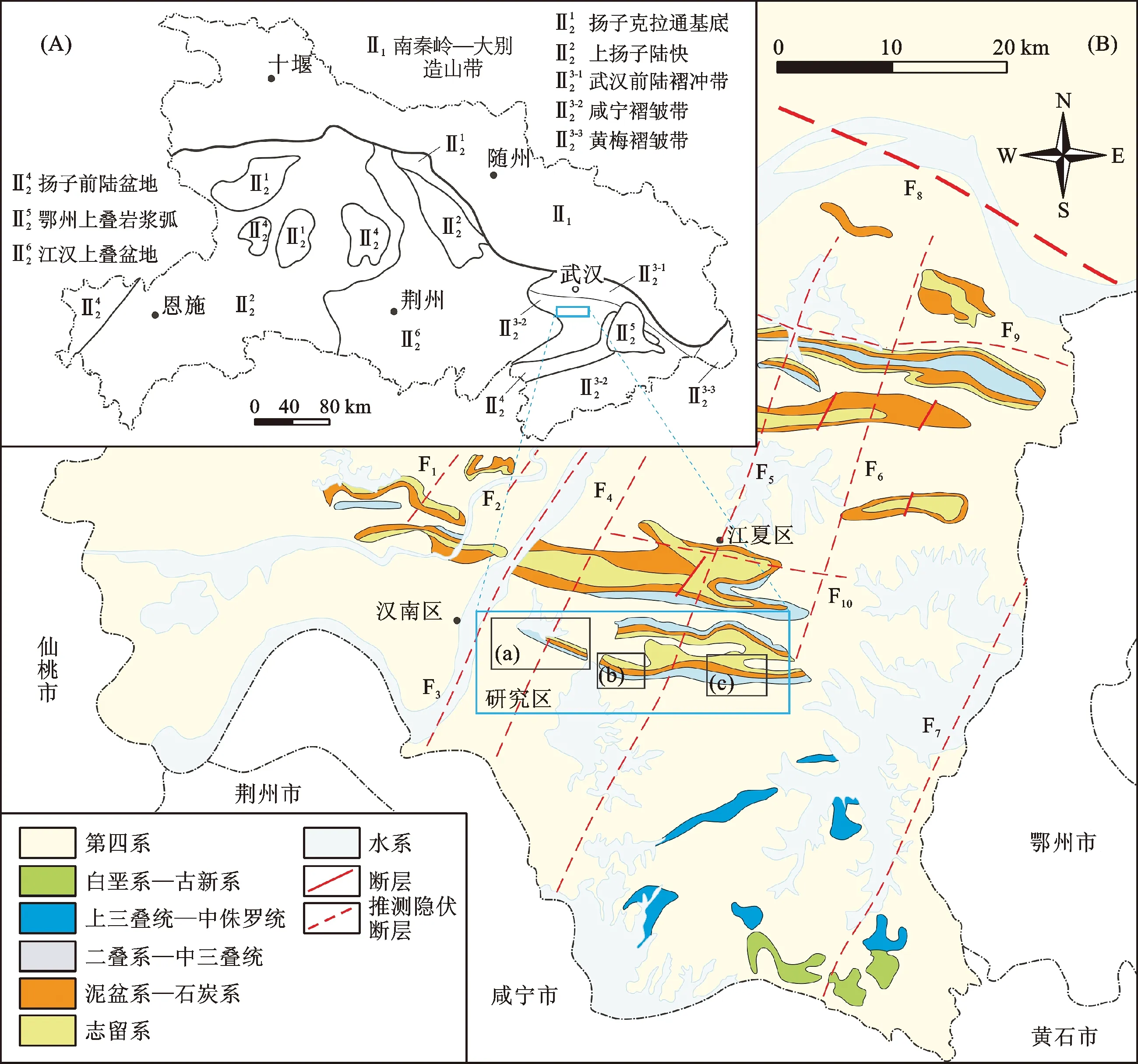

金水闸地区位于武汉市南部,大地构造位置处于华南板块下扬子陆块咸宁褶皱带(图1-A),构造变形以印支期NWW—近EW向褶皱和同走向断裂构造为主,叠加燕山期NNE向构造。研究区内自北向南依次发育有横山—纸坊背斜、金口向斜以及后石湖倒转背斜,受NNE向后石湖断裂(F5)和五通口断裂(F6)影响,褶皱轴迹发生了不同程度变形扭曲,局部发生位移错动(图1-B)。区内岩浆岩发育较差。地层区划上属于华南地层大区、下扬子地层分区的鄂冶小区,区内主要出露志留纪—古近纪地层以及第四纪松散沉积层。其中二叠系和三叠系发育完整,缺失志留系文洛克统—普里道多统、中—下泥盆统、下石炭统、中—上侏罗统、始新统—上新统。

NNE向:F1.舵落口断裂;F2.三元寺断裂;F3.长江断裂;F4.后石湖断裂;F5.五通口断裂;F6.严西湖断裂;F7.团麻断裂;NWW向:F8.襄广断裂带;F9.吴家山断裂;F10.马场咀断裂

自中泥盆世开始,海侵先后到达上、下扬子台坪,其前锋抵达鄂南—湘西北一带,研究区以滨岸砂砾岩组合为主。石炭系零星出露,早期为潮坪、泻湖相沉积,晚期海域由局限向开阔海演进,以稳定型碳酸盐岩沉积为特征。早二叠世海退过程中,研究区接受局限台地相碳酸盐岩沉积,中二叠世沉降接受海侵,发育开阔海台地相碳酸盐岩沉积组合,连续沉积了栖霞组和茅口组以生物屑灰岩、灰岩为主的地层。茅口期海底地形的分异作用加强,由碳酸盐岩组合转变为硅质岩组合。茅口期末地壳不均匀抬升,造成茅口组上部地层发育不同程度的岩溶作用,继之导致晚二叠世早期海漫沼泽环境含煤陆屑建造的形成,吴家坪期海侵达到高潮,以硅质岩为主。

2 样品采集与分析测试方法

此次共采集金水闸地区石炭系—二叠系碳酸盐岩样品21件(图2),其中样品HXC-1和SHY-1(未上图)分别采自研究区西南端红星村水文钻孔和石灰窑采坑。基于野外观察和手标本鉴定,借助显微镜下的铸体薄片(辅助茜素红和铁氰化钾染色技术)分析其岩石学特征。在此基础上,挑选新鲜洁净无污染的13件样品(包括大埔组2件、黄龙组3件、船山组1件、栖霞组3件、茅口组3件以及下窑组1件)送至湖北省地质实验测试中心化学分析研究室完成全岩主、微量元素分析。其中,主量元素SiO2、TiO2、Al2O3、Fe3O4、MnO、MgO、CaO、Na2O、K2O、P2O5采用X荧光光谱法(XRF)在X荧光光谱仪(XRF-1800)上测定,FeO通过湿化学分析方法获得;微量元素和稀土元素分析采用电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)在电感耦合等离子体质谱仪(X2)上测定[23]。尔后采用Geokit软件[24]对实验数据进行分析处理。

3 地层特征

研究区内石炭系发育上统大埔组(C2d)和黄龙组(C2h)地层,岩性相对稳定,仅地层厚度有所变化,主要出露于女台山、乌龙泉等地(图2)。其中,大埔组岩性以浅灰色巨厚层—块状白云岩为主,多见生物碎屑结构、纹层状构造和角砾状构造(图3-a),以碎屑岩的消失、白云岩的出现为分界标志,区域上与泥盆系呈平行不整合接触;黄龙组岩性主要为浅灰、灰色厚层—块状灰泥岩、生物屑灰岩、白云质灰泥岩,以白云岩的消失或(生物屑)灰岩的出现为分界标志,与下伏大埔组地层呈整合接触。

图2 金水闸地区碳酸盐岩采样位置图

a.白云岩,具“砂糖状”和“刀砍纹”风化特征,TDS-1,大埔组;b.球粒生物屑灰岩,WLQ-2,船山组;c.乌龙泉矿区,连续出露黄龙组—栖霞组;d.生物碎屑灰岩,TDS-2,黄龙组;e.瘤状含炭质生物屑灰岩,TDS-5,栖霞组;f.含燧石结核或条带生物屑灰岩,HSH-2,下窑组;g.后石湖地区大隆组硅质岩夹灰岩透镜体

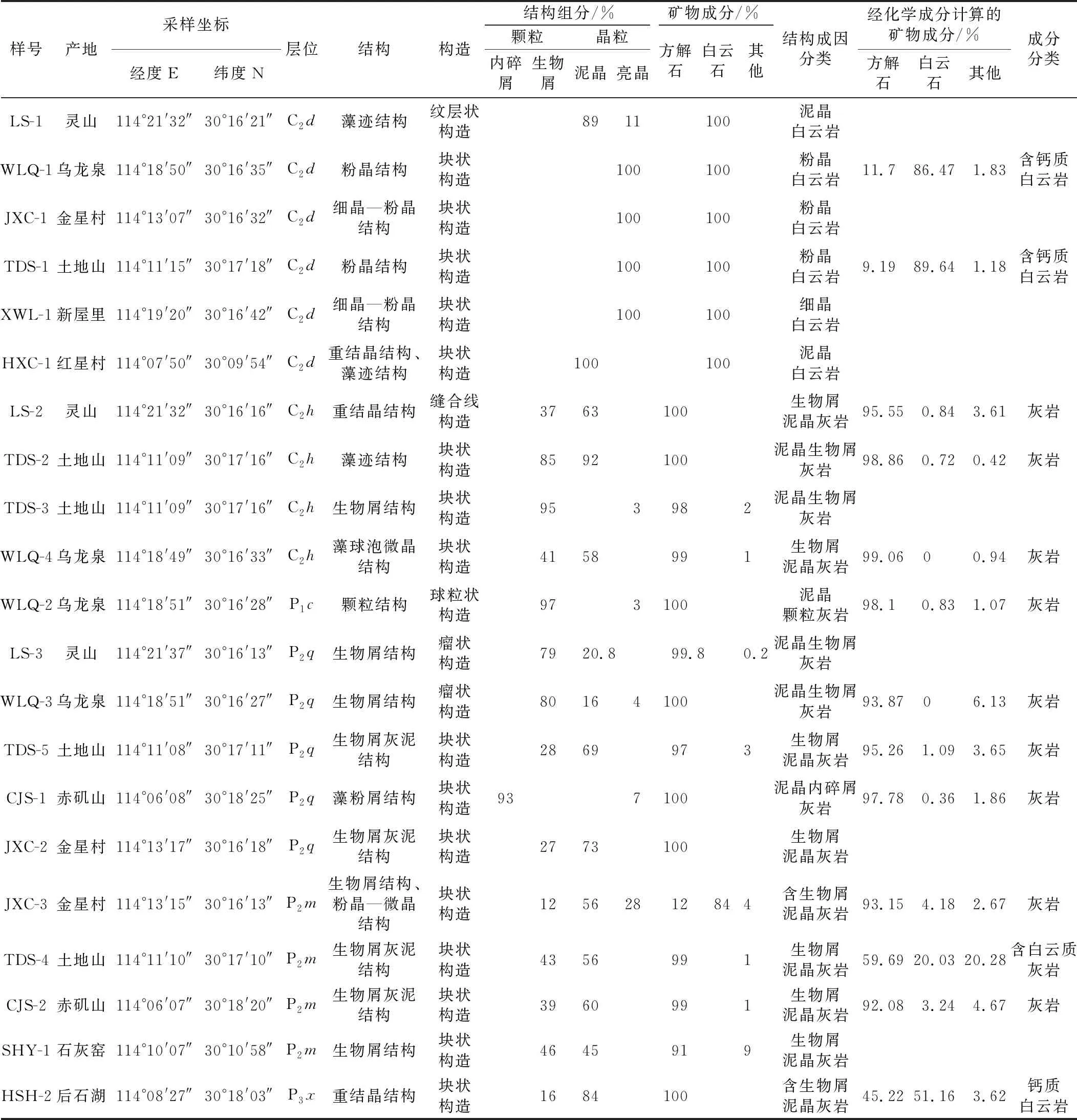

经显微镜下鉴定与化学成分计算[25]结果表明,研究区上石炭统大埔组以白云石为主(>85%),上石炭统黄龙组与二叠系船山组、栖霞组、茅口组以及下窑组岩石的矿物成分则以方解石占主导(>90%),在茅口组和下窑组部分层位含一定量白云石。按照矿物成分分类原则[26],大埔组以含钙质白云岩为主,黄龙组与二叠系大多为灰岩,局部见含白云质灰岩或钙质白云岩。大埔组中白云石普遍发生重结晶而具粉晶—细晶结构,重结晶程度不同,粉晶、细晶含量变化较大(10%~90%),通常呈他形粒状彼此镶嵌分布(图4-a)。在栖霞组中—下部地层中可见白云石呈斑块状,多具雾心亮边、半自形—自形晶,粒径在0.06~0.25 mm,分布不均(图4-b)。方解石以灰泥结构(泥晶、微晶)为主,局部发生重结晶可达粉晶—细晶级别,并常以粒状—块状嵌晶形式充填于颗粒内部(变晶颗粒)、颗粒间孔隙或晚期裂缝(方解石脉)中(图4-c)。

4 岩石类型

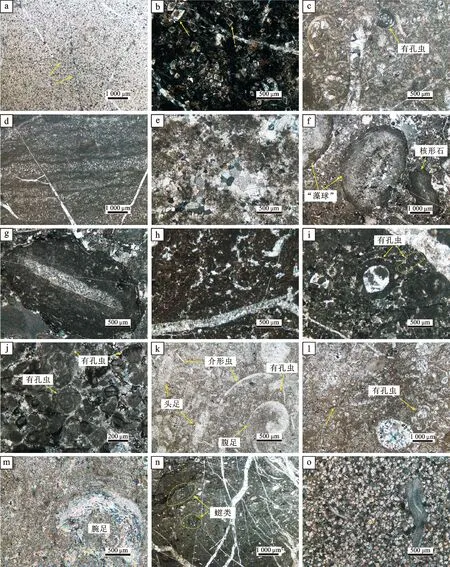

据显微镜下分析表明,研究区上石炭统大埔组主要发育泥晶—亮晶白云岩,在灵山和红星村一带见(含)藻迹白云岩和少量重结晶白云岩。二叠系中以泥晶颗粒灰岩、泥晶内碎屑灰岩、泥晶生物屑灰岩、含生物屑—生物屑泥晶灰岩为主,在栖霞组和茅口组部分层位中发育少量白云石化灰岩,另外在下窑组中可见少量重结晶灰岩,各类岩石中微裂缝均较发育,且多被晚期粒状—块状亮晶方解石充填。按照碳酸盐岩的结构成因分类原则,将各岩石类型特征描述如下:

4.1 泥晶—亮晶白云岩类

主要见于大埔组,几乎由白云石组成,晶粒粒级多为粉晶—细晶,他形粒状彼此镶嵌分布,部分层位含生物碎屑(27%~66%),且具明显的藻迹结构(蓝藻)(图4-d),局部发生重结晶作用形成他形中晶晶粒并彼此镶嵌(图4-e),纹层状构造(图4-d)以及以干裂纹或收缩纹发育(图4-a),指示干燥炎热气候环境,藻纹层有类似藻席分布特征,可能为局限潮上带环境产物。

4.2 泥晶颗粒灰岩类

以船山组岩石较为典型,颗粒含量在90%以上,种类在两种以上,主要包括生物碎屑和核形石两类。其中生物碎屑占主要部分,常见种类包括绿藻、有孔虫、腕足类、棘皮类、介形虫等,各类生物碎屑形态清晰,个体相对完整,多呈自形—半自形(图4-f),表明物理改造作用相对较弱,反映出低能环境;核形石含量次之,其核心常为腕足类等生物碎屑碎片以及微晶方解石集合体,外部由弯曲同心状蓝藻丝体或斑点以及泥晶、微晶方解石相间缠结而成(图4-g),藻丝层的发育也反映出较低能环境。另外,岩石中富含泥晶,其作为填隙物沿颗粒之间分布并起胶结作用,同样指示相对较小的水动力环境,可能为潮坪环境。

表1 金水闸地区碳酸盐岩结构组分、矿物成分分类统计表

4.3 泥晶内碎屑灰岩类

分布在栖霞组中,颗粒含量高达93%,基本为种类单一的藻内碎屑,绝大多数为粒度介于0.03~0.1 mm的藻粉屑,少数为>2 mm的藻砾屑(5%左右),具典型的藻粉屑结构(图4-h)。方解石呈他形粒状集合体充填于颗粒之间并起胶结作用,总体反映相对低能的潮坪环境。

4.4 泥晶生物屑—含生物屑泥晶灰岩类

a.粉晶—细晶白云岩,他形粒状嵌晶白云石,干裂纹(收缩纹)和次生脉发育,WLQ-1,大埔组,正交偏光;b.白云石化含炭质生物屑泥晶灰岩,菱面体白云石具雾心亮边,多呈斑块状,TDS-5,栖霞组,正交偏光;c.重结晶生物屑泥晶灰岩,灰泥基质部分重结晶形成粉晶—细晶级他形粒状嵌晶,部分生物碎屑壳室内部具晶粒结构,晚期方解石细脉发育,LS-2,黄龙组,正交偏光;d.重结晶藻迹白云岩,藻迹为富藻的泥晶白云石,局部重结晶呈他形粒状嵌晶,HXC-1,大埔组,正交偏光;e.藻迹粉晶—微晶白云岩,藻丝体叠合成暗色藻纹(类似藻席),亮晶白云石分布其间形成明暗相间的纹层状构造,LS-1,大埔组,正交偏光;f、g.泥晶颗粒灰岩,卵圆状绿藻(海松藻科)颗粒,核形石核心为具晶粒结构生物碎屑,包壳为蓝藻丝体或斑点集结成的波状圈层,WLQ-2,船山组,正交偏光;h.泥晶藻粉屑灰岩,次圆状—圆状藻内碎屑,成分为富藻类泥晶方解石,CJS-1,栖霞组,正交偏光;i、j.泥晶生物屑灰岩,生物碎屑以有孔虫为主,见少量腕足类、腹足类,填隙物以泥晶方解石为主,部分为微亮晶胶结,可见溶蚀孔隙发育,TDS-3,黄龙组,正交偏光;k.泥晶生物屑灰岩,常见介形虫、头足类、腹足类生物碎屑,内部充填嵌晶方解石,LS-3,黄龙组,单偏光;l.泥晶生物屑灰岩,生物碎屑以有孔虫居多,壳室具晶粒结构,缝合线构造发育,WLQ-3,栖霞组,正交偏光;m.泥晶生物屑灰岩,泥晶、微晶方解石集中呈团块状分布,见腕足类生物屑,LS-3,栖霞组,正交偏光;n.生物屑泥晶灰岩,生物碎屑以类为主,多呈纺锤状,具多层旋壁,网状次生方解石脉、石英脉发育,CJS-2,茅口组,正交偏光;o.重结晶灰岩,粉晶—细晶方解石呈他形粒状嵌晶,晶间残留部分灰泥成分,HSH-2,下窑组,正交偏光

4.5 重结晶灰岩类

在研究区二叠系中并不常见,本次在下窑组下部地层发现重结晶粉晶—细晶灰岩,原有灰泥成分几乎均已发生重结晶,粒度达0.05 mm左右,呈他形粒状彼此镶嵌,晶间有部分残留的灰泥物质,原始结构已改造或保存较差(图4-o)。

5 元素地球化学特征

5.1 主量元素特征

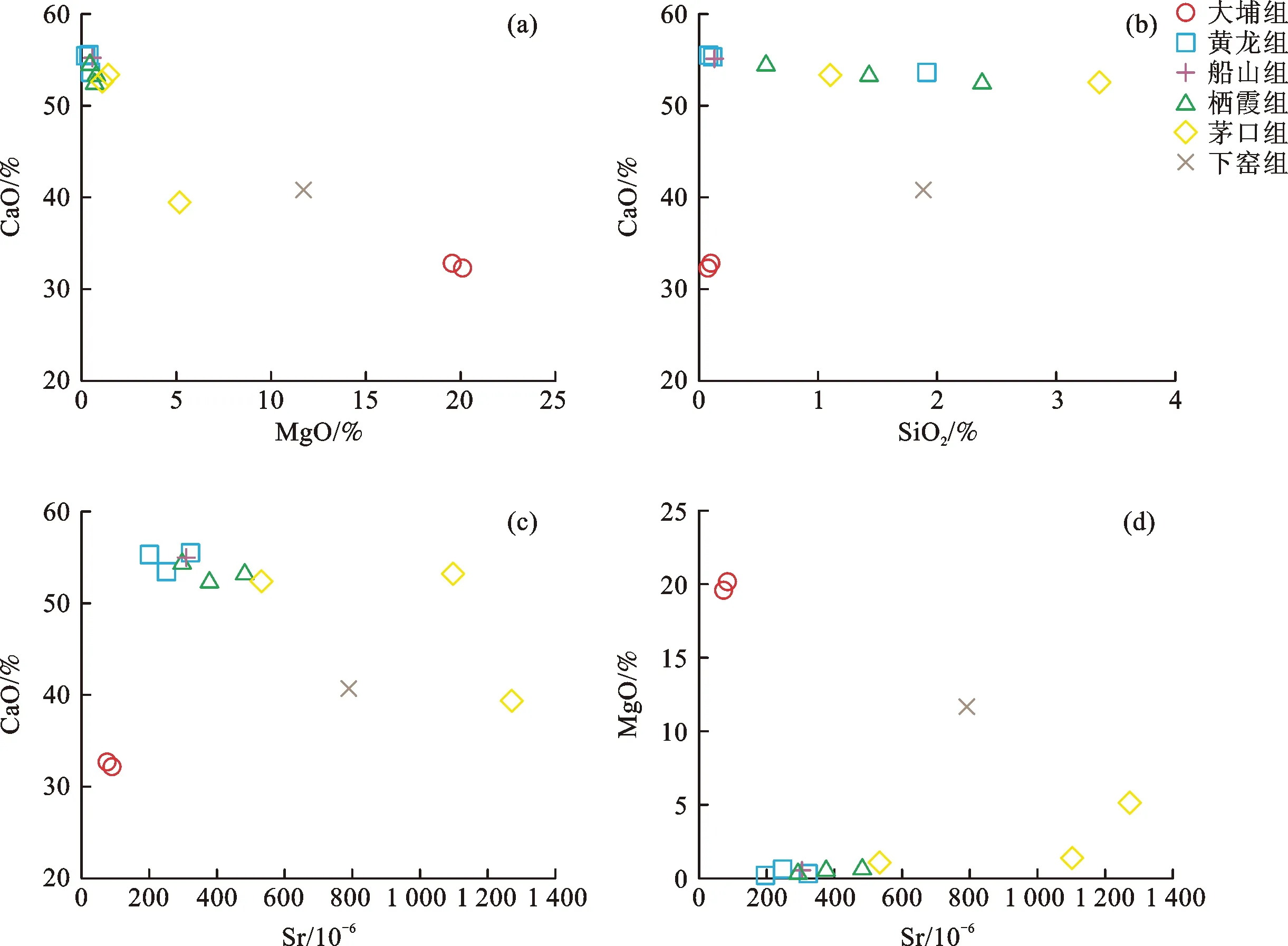

常量元素数据见表2。由表2可知,大埔组中CaO含量为32.32%~32.75%,黄龙组及二叠系中CaO含量普遍在53%以上;MgO含量一般<1%,其中二叠系少部分样品MgO含量相对较高(1%~5%,个别达10%以上),说明黄龙组—下窑组以发育灰岩为主,二叠系局部发生白云石化(图4-b,图5-a),这与显微镜下特征相一致。SiO2含量高的样品主要集中在栖霞组—茅口组(图5-b),为1%~3%,其中样品TDS-4可能包含有较多燧石而高达17.30%,镜下可见明显硅质交代特征(图4-n),硅质主要赋存于燧石结核或条带中,与野外特征一致。各层位TFeO含量为0.03%~0.68%,MnO含量为0.003%~0.02%。地层由老至新,各组碳酸盐岩的Sr含量有逐渐增大的趋势,其中大埔组Sr含量最低(74.1×10-6~85.2×10-6);黄龙组—船山组Sr含量较为相近(199.3×10-6~321.0×10-6);茅口组和下窑组具有比栖霞组更高的Sr含量(图5-c);总体上高MgO含量的碳酸盐岩样品其Sr含量相对较低(图5-d),可能与Sr在白云石中的晶体化学习性有关[28],白云石化过程普遍会导致Sr含量的降低[29]。另外,茅口组中出现高Sr含量(1 097.0×10-6~1 270.0×10-6)样品,结合镜下生物种类及含量特征,可以推断该组处于具有生物繁盛、陆源物质供应较少的开阔台地相浅水环境的沉积阶段。

图5 金水闸地区碳酸盐岩主量元素散点图

5.2 微量元素特征

以中国东部扬子地台(东)构造单元碳酸盐岩平均元素含量为标准(表2),研究区晚古生界碳酸盐岩整体亏损亲铜元素。除Se含量(0.69×10-6)相对富集外,Cu、Zn、Ga、As、Sb、Pb、Bi等平均含量均相对较低;除Cr、Co含量(平均值分别为12.49×10-6、1.92×10-6)相近外,同时也表现出亲铁元素Ti、Fe、Mn、V、Ni的相对贫瘠;亲石元素中,除U丰度(平均值为2.28×10-6)相对较高外,Li、Be、Sc、Rb、Cs、Ba、Th等元素平均含量均明显偏低。

5.3 稀土元素特征

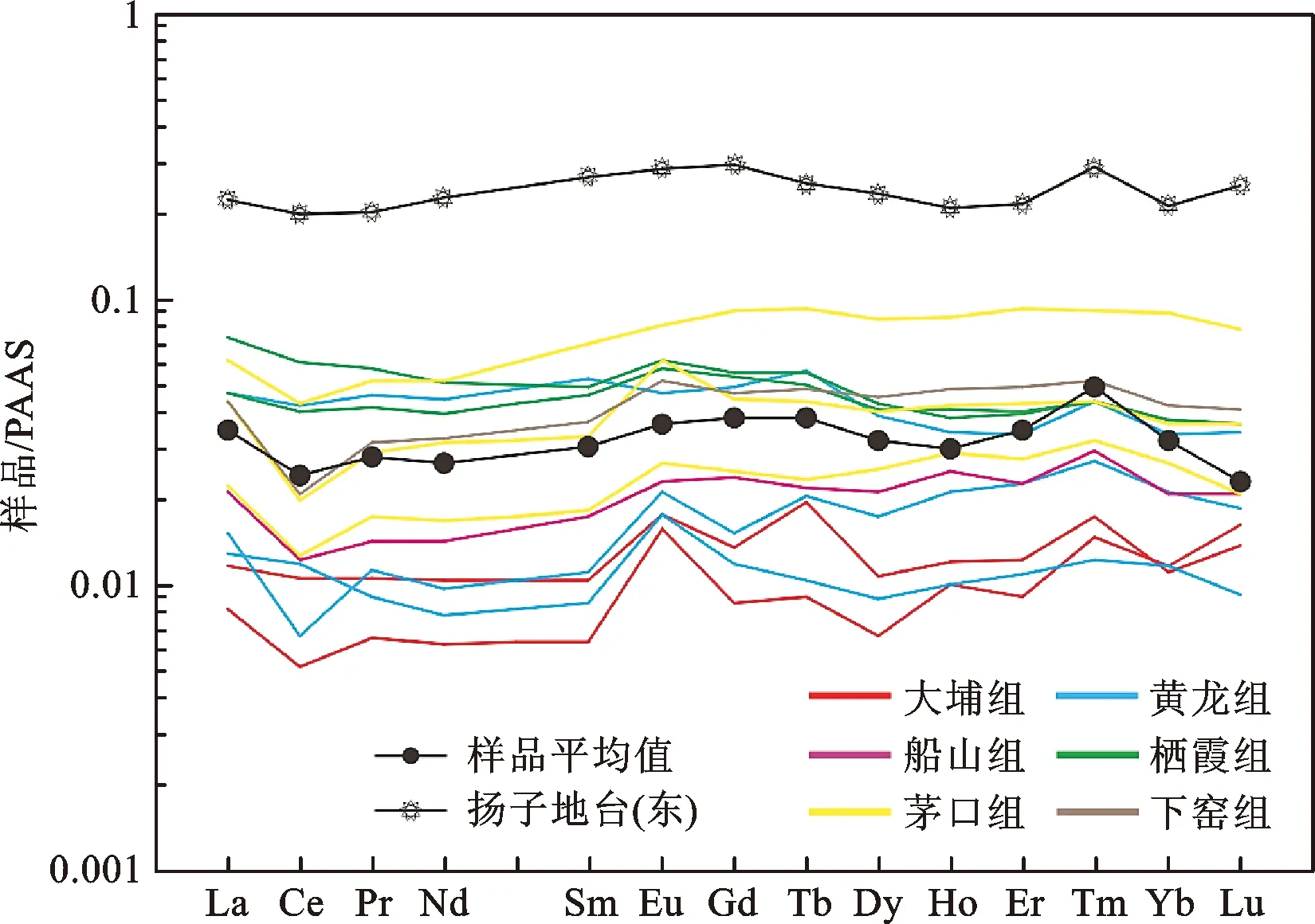

稀土元素测试结果及相关地球化学参数见表2。由大埔组至下窑组,碳酸盐岩样品的稀土总量有增大的趋势,且∑REE整体偏低(图6),含量在1.635×10-6~13.36×10-6,平均含量(6.562×10-6)明显低于扬子地台(东)构造区的碳酸盐岩平均值(47.270×10-6),表明大埔组—下窑组碳酸盐岩地层中泥质含量较低、陆源物质供应较少[32]。

表2 金水闸地区碳酸盐岩主量、微量、稀土元素含量及地球化学参数表

由图6可以看出,稀土元素配分模式曲线趋势大体一致,总体呈平缓状,无明显斜率。(La/Yb)N值为0.67~1.95(平均值1.09)。LREE/HREE比值介于0.98~5.54(平均值2.54),除样品WLQ-4(0.98)外,总体表现为轻稀土相对富集和重稀土相对亏损,指示了更有利于轻稀土元素沉积的水体环境。δCe为0.50~1.09(平均值0.76),除样品TDS-2(1.09)外,表现出不同程度的弱负异常,总体反映出碳酸盐岩形成于较弱的氧化环境。δEu为0.92~2.11(平均值1.35),除样品LS-2、TDS-4外,均表现出不同程度的Eu正异常,其中大埔组和黄龙组较显著。虽然各样品曲线特征相似,但不同样品的稀土元素总量及配分模式存在一定差异,表明不同沉积阶段陆源物质供应及成岩作用具有一定的差异。

图6 金水闸地区碳酸盐岩稀土元素配分模式图

6 讨论

6.1 沉积相分析

泥盆纪以来,受地壳垂向运动的影响,在海侵作用下,研究区形成滨海碳酸盐岩建造与碎屑岩建造组合。

区域上,石炭纪早期海侵扩张,主要沉积了一套海相地层。研究区内缺失海陆过渡相的下石炭统,上石炭统出露相对稳定。其中大埔组以钙质白云岩、白云岩为主,野外可见总体层厚由下至上变薄,发育水平层理,具角砾状构造,镜下可见收缩纹、藻纹层等构造发育,显示暴露带沉积特征,反映出浅海台地相沉积,同时体现出弱退积型特点,微相环境为间歇水动荡的中—低能环境,属局限台地相沉积。黄龙组以泥晶生物屑灰岩和生物屑泥晶灰岩为主,在金水闸地区厚度变化稍大,在乌龙泉一带厚约65 m,往东至邻区西畈李一带厚100 m左右。岩石中块状层理、水平层理发育,生物碎屑及藻迹发育,单层由下至上变薄,反映缓慢的海侵沉积,结合镜下观察,岩石泥晶含量较高,且生物碎屑多为自形—半自形,具分选差、磨蚀弱、排列杂乱的特征,指示了开阔海台地相的低能水体环境。

研究区船山组较为典型,以含核形石藻球粒灰岩为主,镜下鉴定多为绿藻、蓝藻,同时泥晶含量相对较少,指示了高能的台地浅滩相环境,反映出早二叠世海退的发生。至中二叠世,研究区接受最大规模的海侵[17]。栖霞组下部以瘤状生物屑灰岩、含炭质生物屑灰岩为主,向上瘤状、炭质减少,上部过渡为含燧石结核或条带生物屑灰岩。早期沉积中有机质含量相对较高、生物种类繁多、泥晶成分高,反映了相对低能的静水环境;晚期有机质含量明显减少,且出现较多结核状燧石,局部发育白云石化,指示较开阔的外台地相环境,水体相对变浅。茅口组底部同样为燧石条带生物碎屑灰岩与栖霞组整合,局部见白云石化现象;上部以含燧石团块生物屑灰岩为主。该组中生物碎屑种类繁多,且自形程度较高,多为原地堆积,同时泥晶含量高,总体指示了低能静水的台地相沉积。自茅口组上部龙潭组滨岸沼泽相所代表的海侵开始,下窑组主要沉积了含燧石结核生物碎屑灰岩,表现出相对低能的局限台地相沉积环境。

综上所述,根据岩石类型、沉积结构构造以及生物碎屑所指示的沉积相特征,研究区晚古生代总体处于陆表海沉积盆地环境,晚石炭世—早二叠世以台地相碳酸盐岩建造为主;至早二叠世晚期接受抬升遭受短暂剥蚀,随着地壳下降接受海侵,形成海陆交互相的梁山组煤系;中二叠世海侵逐渐增强,形成较为宽广且水体相对较深的开阔台地相沉积,对应栖霞组和茅口组;晚二叠世早期,在经历海退作用形成一套炭质页岩、煤层夹粉砂岩建造的滨岸湖沼相沉积(龙潭组)之后,海平面再次抬升,使得研究区又一次形成碳酸盐岩台地,沉积开阔台地相碳酸盐岩建造。研究区经历了振荡式的海平面变化,形成滨浅海相区与开阔—局限台地相区反复交替的碳酸盐岩沉积建造。

6.2 陆源物质的影响

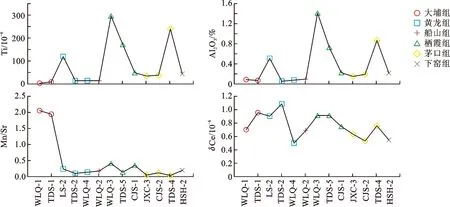

前人研究表明,Ti、Al可作为良好的陆源物质供应指示剂,海水中的Ti、Al含量较低,其主要来自陆源碎屑物[33-34];而Zr、Th等微量元素在海相碳酸盐岩中受到陆源混染时常表现出富集特征[10]。在金水闸地区的大埔组—下窑组中,Ti平均含量仅为91.39×10-6,远低于碳酸盐岩中Ti的平均含量400×10-6[33];除栖霞组Al2O3含量变化较大外(0.23%~1.41%),大埔组、黄龙组、茅口组以及下窑组Al2O3平均含量为0.24%,也低于碳酸盐岩中Al2O3的平均含量(0.4%)[33](图7);Zr、Hf含量同样较低(平均值分别为9.02×10-6、0.47×10-6),均明显低于扬子地台(东)构造区的碳酸盐岩平均值(表2)。以上元素特征表明,研究区碳酸盐岩主要源于自身沉积物,能够反映古海洋环境。

6.3 成岩作用的影响

Mn/Sr比值常用来判别海相碳酸盐岩的成岩蚀变程度,成岩蚀变越弱的样品通常具有低Mn高Sr的特征,对古海水代表性越好[35-38]。如姚春彦等[37]将Mn/Sr<3作为评价白云岩样品成岩作用的阈值;Korte et al.[38]在二叠纪—三叠纪海水锶同位素的研究中认为Mn/Sr<0.63可以较好代表古海水的标准。本次研究样品中大埔组白云岩的Mn/Sr比值为1.95~2.06,灰岩则均<0.5(图7),指示研究区碳酸盐岩经历的成岩蚀变程度较低。

图7 金水闸地区碳酸盐岩Ti、Al2O3含量及Mn/Sr、δCe值变化图

另一方面,成岩作用会导致δCe与δEu、∑REE具有良好的相关性[39-40]。金水闸地区碳酸盐岩样品的δCe与δEu、∑REE基本无相关性(R2分别为0.013 2和0.004 3);δCe平均值<1,δEu平均值>1,以及弱的La正异常(0.93~1.76,平均值为1.2),表明本区碳酸盐岩样品具有类似现代海水中La、Eu正异常以及Ce负异常的重要特征[41];另外,研究样品(La/Sm)N>0.35,且(La/Sm)N与δCe相关性极小(R2=0.005 1),表明样品所受陆源物质和后期成岩作用影响较为有限[42]。因此,本次样品中的元素地球化学特征可以反映研究区古水介质及沉积环境特征。

6.4 氧化还原条件分析

众多研究表明,具有敏感性氧化还原微量元素溶解度及其比值以及某些稀土元素特征能够有效地指示古沉积水体的氧化还原环境,如Co、Cu、Zn、Mo等元素以及自生铀含量(AU)[43-44],U/Th、V/Cr、Ni/Co、Ni/V、V/(V+Ni)以及(Cu+Mo)/Zn等元素比值[44-45],Ce/La[46]与Ce异常等[47-48]。

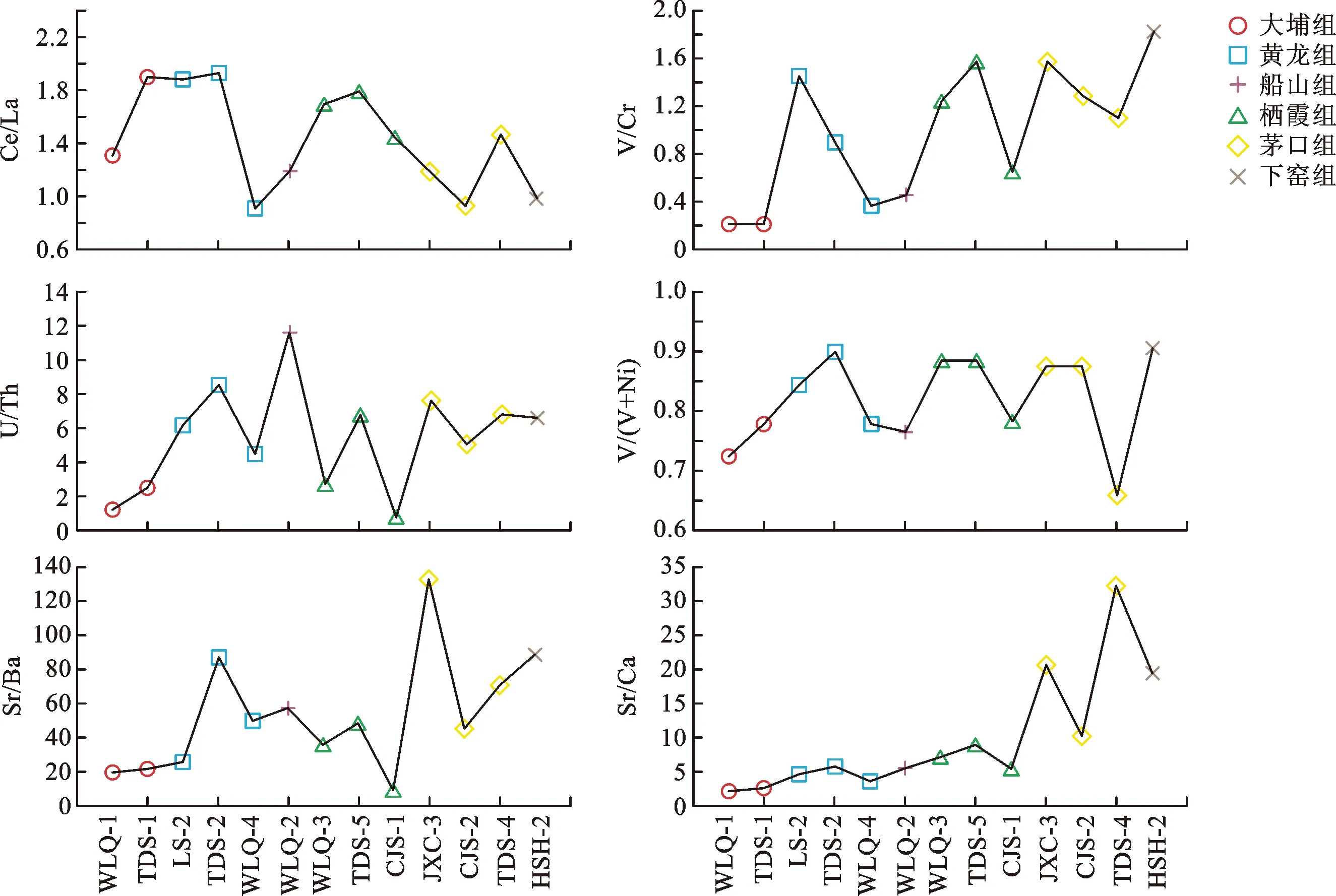

由表2可见,各组样品Co、Cu、Zn、Mo等元素含量均相对偏低,显示出缺氧的水体环境。结合表3中所列指标值,由图8可知,研究区样品U/Th为0.76~11.52(平均值为5.44),表现为极贫氧特征;V/(V+Ni)为0.66~0.90,均>0.60,显示出贫氧—极贫氧环境;Ce/La为0.91~1.93(平均值为1.43),显示出由贫氧向富氧转变的趋势,但考虑到多数样品表现出不同程度的弱负异常,总体可以推断出该区各组碳酸盐岩形成于较弱的氧化环境;V/Cr为0.21~1.82,均<2.00,其变化趋势异常可能与岩石中富含藻类有机质有关,海相藻类生物会导致Cr的富集[12,17],这与镜下所观察到的富含藻迹、藻屑及藻球泡等特征相一致。

表3 古氧相地球化学指标表

图8 金水闸地区碳酸盐岩Ce/La、V/Cr、U/Th、V/(V+Ni)、Sr/Ba、Sr/Ca比值变化图

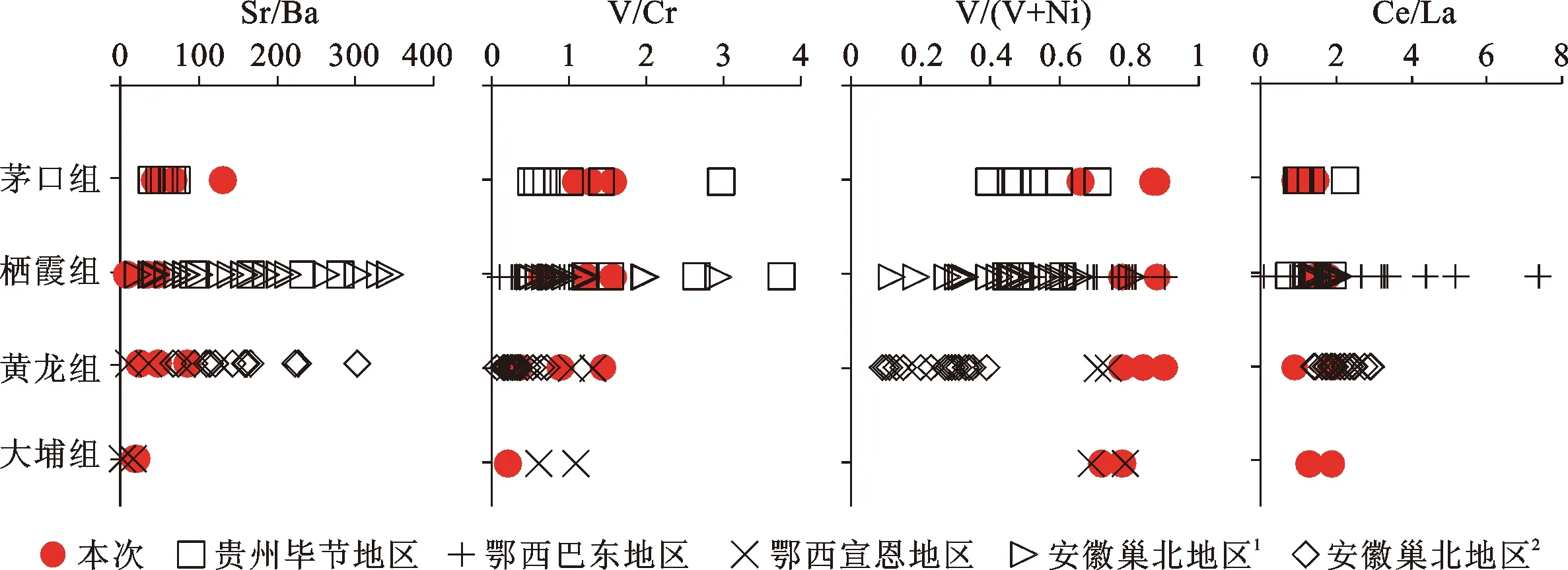

对比扬子不同地区晚古生界碳酸盐岩微量元素指标(图9),研究区V/(V+Ni)与鄂西地区较为一致,整体较毕节地区高,在黄龙组和栖霞组中明显高于下扬子巢北地区,表现出相对贫氧的沉积环境;各组中V/Cr无明显差异,仅栖霞组中局部层位出现高值,可能反映含藻类有机质含量的不同;各组中Ce/La总体较为一致,其中鄂西地区栖霞组平均值较高,可能指示更为缺氧的沉积环境。

图9 扬子不同地区晚古生界碳酸盐岩Sr/Ba、V/Cr、V/(V+Ni)、Ce/La比值对比图

6.5 古盐度分析

古盐度是古沉积环境特征分析中的一个重要标志。地质历史时期的海水含盐度可以根据某些沉积物的微量元素含量及其比值来反映[52]。研究表明,沉积物中的Sr含量和Sr/Ba比值与古盐度具有显著的相关性,一般认为海相沉积碳酸盐岩具有Sr/Ba>1的特征,当Sr/Ba<1时则为陆相沉积[53];当Sr/Ca>1时同样为海相沉积,反之则为淡水沉积[54]。研究区碳酸盐岩样品Sr/Ba为8.75~132.55(平均值为52.81),指示典型的海相沉积,其中茅口组样品JXC-3反映了该层位存在高度咸化的变化特征(图8);Sr/Ca比值介于2.26~32.21(平均值为9.86),同样表现为海相沉积特征,在大埔组—栖霞组中总体较为稳定,而茅口组水体盐度有明显增加(图8),与Sr/Ba特征相一致,可能与该时期水体深度变化有关。区域上,研究区与鄂西地区晚石炭统Sr/Ba比值相当,而巢北和毕节地区黄龙组—栖霞组则明显较高,反映出更高的沉积水体盐度。

7 结论

(1) 大埔组中岩石类型以泥晶—亮晶白云岩为主,黄龙组—下窑组碳酸盐岩地层中岩石类型则以泥晶颗粒灰岩占主导,颗粒多为生物碎屑、藻屑、核形石等。研究区经历了振荡式的海平面变化,总体处于滨浅海相区与开阔—局限台地相区反复交替的陆表海沉积盆地环境。

(2) 元素地球化学研究显示,大埔组—下窑组碳酸盐岩地层岩石具低Ti、Al、Mn、Zr、Hf,贫亲铜、亲铁元素,以及高Sr的特征;总体具低∑REE、弱的Ce负异常和Eu正异常,较平缓的稀土配分模式,表明碳酸盐岩主要源于自身沉积物,受陆源物质和后期成岩作用影响程度较小。

(3) 结合Sr/Ba、Sr/Ca、Ce/La、V/Cr、U/Th、V/(V+Ni)等元素比值特征,研究区碳酸盐岩沉积水体总体表现为氧化环境,自中二叠世茅口组开始,呈现出水体变浅、盐度增大的趋势。