联合3D打印技术、载距突螺钉导向器治疗SandersⅢ、Ⅳ型跟骨骨折的临床疗效分析

2022-10-20周顺利查丽霞魏小华万乾刘世峰夏贤生

周顺利 查丽霞 魏小华 万乾 刘世峰 夏贤生*

跟骨骨折是最常见的跗骨骨折[1],常为高处坠落或者直接暴力所致,占人体骨折的2%,占跗骨骨折的60%,其中75%为关节内骨折[2],多为高能量损伤所致,常伴有跟骨距下关节面压缩塌陷及周围软组织的严重损伤,以及其他部位合并伤,尤其是Sanders Ⅲ、Ⅳ型跟骨骨折[3],此类骨折术前难以全面有效地评估骨折的粉碎、移位程度,手术技术要求高,学习曲线长。目前,Sanders Ⅲ、Ⅳ型跟骨骨折传统的治疗方式是跟骨外侧“L”形切口入路结合跟骨钢板切开复位内固定术[4],但该手术术中用时长,术中出血多,载距突螺钉置入困难,术中放射污染大,术后切口感染、皮瓣不愈合、功能恢复不佳时有发生,术后易出现较多的并发症。移位的关节内跟骨骨折的处理仍然具有挑战性并且经常引起争议[5]。

近年来也有联合3D打印跟骨模型及载距突钉道导板治疗Sanders Ⅲ、Ⅳ型跟骨骨折的报道,取得了很好的疗效[6],但载距突钉道导板多利用镜像跟骨的丘部制备,由于跟骨外侧解剖无明显突出骨性标志,加之手术人员复位水平及标准不同,未必能完好复位患者跟骨外侧壁,卡位模板的精确放置也存在一定难度,从而导致载距突螺钉置入的精准率难以保证。本研究通过3D打印技术,吸取前期同类研究经验,避免不足之处,利用双侧跟骨薄层CT 的DICOM 数据导入Mimics 21.0 软件打印患侧跟骨1∶1 模型,并结合健侧跟骨数据镜像重建对侧跟骨模型,在模型上模拟手术,联合载距突螺钉导向器精准置入载距突螺钉,选择合适的钢板螺钉,消毒术中备用,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准

纳入标准:①新鲜闭合性(损伤后14 d内)的SandersⅢ、Ⅳ型跟骨骨折;②年龄18 ~60 岁;③受伤前患足无畸形且便于随访的。

排除标准:①双跟骨骨折;②合并其他部位骨折;③伴有血管、神经损伤,患侧皮肤感觉肌力障碍;④一般情况较差,合并严重的重要器官损伤无法接受手术者;⑤既往患足术后患者;⑥合并高血压、糖尿病及吸烟患者。

1.2 一般资料

筛选2020年8月至2021年8月符合条件的45例住院手术患者作为研究对象,按照各自的手术方式分为3D打印组(23例)与传统组(22例)。3D打印组:男18例,女5例;年龄28 ~59 岁,平均(37.2±9.2)岁;左侧10 例,右侧13例,均为高能量损伤;Sanders分型:Ⅲ型14例,Ⅳ型9例;受伤至手术时间6 ~12 d,平均(7.9±2.4)d。传统组:男18 例,女4 例;年龄29 ~60 岁,平均(36.9±7.2)岁;左侧10例,右侧12例,均为高能量损伤;骨折分型根据Sanders 分型:Ⅲ型12 例,Ⅳ型10 例。受伤至手术时间7 ~12 d,平均(8.2±1.6)d。

1.3 术前准备

入院后行术前实验室检查、心肺功能评估,排除手术禁忌证;常规拍摄患侧跟骨X线侧位、轴位片及CT平扫+三维重建;入院后抬高患足禁止负重,伤后72 h内给予冰敷等物理处理,同时给予抗炎、止痛、消肿等对症处理;术前30 min静脉滴注抗生素预防感染。

3D打印组:待皮皱征出现后安排手术,所有患者均进行双跟骨薄层(0.625 mm)CT 扫描。将CT 扫描得到的DICOM 数据导入Mimics 21.0 软件,通过区域增长提取重建患侧跟骨三维模型,并利用健侧跟骨CT 数据镜像重建患侧跟骨骨折前形态,均导出STL格式图像文件输入3D打印机打印出1∶1跟骨模型,并在模型上模拟手术,选择合适的钢板、螺钉,载距突螺钉导向器辅助载距突螺钉置入,评估载距突螺钉的角度及长度,并做好记录;模型及接骨板消毒灭菌,术中使用。

传统组:待皮皱征出现后安排手术,依据普通X 线、CT三维重建等影像检查资料进行手术方案的商讨,确定手术方案。

1.4 手术方法

两组患者均由同一个手术团队进行手术。患者行腰硬联合麻醉,取健侧卧位,常规上止血带。取改良外侧扩大“L”形入路,全层切开皮肤至骨质,勿皮下分离,形成全厚皮瓣,采用No-touch技术显露,保护皮瓣。复位固定满意后,冲洗切口,放置引流管,2-0可吸收缝线缝合皮下组织,采用Allgower-Donati 缝合法缝合皮肤,棉垫覆盖切口,均匀适当压力包扎切口。

3D打印组:根据术前预手术过程对骨块进行复位,恢复跟骨Böhler 角和Gissane 角及跟骨的长度、高度、宽度。克氏针临时固定,透视见复位满意,载距突螺钉导向器辅助下,精准置入载距突螺钉,放置跟骨外侧钢板,置入预先准备的钢板螺钉。

传统组:常规手术方式恢复跟骨的长度、宽度及高度,克氏针临时固定,C 臂透视检查骨折复位良好,选择合适的钢板螺钉,透视见复位内固定满意。

1.5 术后处理

两组患者均使用相同方法进行抗炎、镇痛、消肿等对症处理;抬高患肢消肿,24 h 内间断冰敷,麻醉清醒后开始被动、主动踝泵锻炼;术后24 h 内换药检查皮瓣血运,以后隔日换药、保持伤口干燥清洁,一般术后2 周视切口愈合情况拆除缝线;引流管常规术后48 ~72 h,引流量低于15 mL/24 h时拔除。

术后2 ~3 d 常规拍摄术足跟骨侧位+轴位片及CT 平扫;若内固定物位置佳、骨折固定稳定即拄双拐非负重下地功能锻炼。术后8周部分负重,术后12周全部负重。

1.6 评价指标

记录两组的手术时间、术中出血量及透视次数;术前及术后跟骨长、宽、高及Böhler角、Gissane角;术前及术后3 个月负重行走后的Maryland 评分及AOFAS 评分[7];切口愈合优良率(切口无感染及坏死,正常时间愈合拆线为优,皮缘虽有渗出、红肿但经过处理仍正常愈合的为良,反之感染、坏死、切口不愈合、延迟愈合为差)[8];术后并发症发生率(出现畸形愈合、创伤性骨髓炎、创伤性关节炎的病例数占的百分比);载距突螺钉置入精准率(螺钉恰好在载距突内为精准,进入后距关节面及载距突前、下均为不精准)[9]。

1.7 统计学方法

应用SPSS 26.0软件处理数据。计量资料以均数±标准差表示,组间比较采用t检验;计数资料用(%)表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

所有患者均获得随访,随访时间3 ~6 个月,平均(4.0±0.5)个月。

2.1 两组患者的一般资料比较

两组患者在性别、年龄、侧别、骨折Sanders分型、受伤至手术时间等一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性(见表1)。

表1 两组患者的一般资料比较

2.2 两组患者术中指标比较

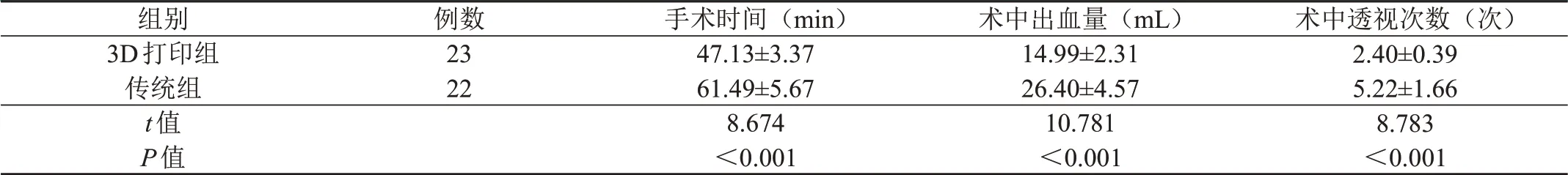

3D打印组的手术时间、术中出血量及术中透视次数均少于传统组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者手术时间、术中出血量及术中透视次数比较(ˉx±s)

2.3 两组患者跟骨术前、术后的长、宽、高及Böhler 角、Gissane角比较

各组术后跟骨长、宽、高较术前均有很大改善,但组间比较差异无统计学意义(P>0.05)。术后Böhler 角均较术前明显增大,Gissane角均较术前明显缩小,但组间比较差异无统计学意义(P>0.05)。具体数据见表3。

表3 两组患者跟骨的长、宽、高及Böhler角、Gissane角比较(ˉx±s)

2.4 两组患者的AOFAS评分与Maryland评分比较

两组患者术前AOFAS 评分和Maryland 评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组术后3 个月AOFAS 评分和Maryland 评分均较术前显著提高(P<0.05);组间比较3D打印组较传统组改善更明显,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组患者的AOFAS评分与Maryland评分比较(ˉx±s,分)

2.5 两组患者的切口优良率、并发症发生率、载距突螺钉精准率比较

术后切口愈合情况:3D打印组11例为优,11例为良,1例为差;传统组9例为优,7例为良,6例为差;3D打印组切口愈合优良率(95.6%)高于传统组(72.7%),差异有统计学意义(P<0.05)。并发症发生率:3D打印组术仅有1 例发生创伤性关节炎,给予对症理疗及康复锻炼后好转。传统组有6例发生术后并发症,其中5例后足行走痛,给予加强康复锻炼,改善功能状态;另外1 例出现感染性骨髓炎,给予拆除钢板,彻底清创,感染控制后,二期内固定处理;3D打印组术后并发症发生率(4.3%)低于传统组(27.3%),差异有统计学意义(P<0.05)。载距突螺钉精准率:3D打印组有21例置入精准,2例置入不精准;传统组12 例置入精准,10 例置入不精准;3D 打印组载距突螺钉置入精准率为91.3%,高于传统组的54.5%,差异有统计学意义(P<0.05),具体数据见表5。

表5 两组患者的切口优良率、并发症发生率、载距突螺钉精准率比较

典型病例1:患者,男,45岁,“高处坠落致左足跟部肿痛伴活动受限3 h”入院,诊断为Sanders Ⅲ型,采用3D打印技术及载距突螺钉导向器的切开复位内固定(见图1-4)。

图1 A.将CT的DICOM数据导入Mimics 21.0软件;B.患侧跟骨STL格式图片;C.右侧跟骨STL格式图片;D.镜像重建的左侧跟骨STL格式图片

图2 A.术前3D打印跟骨1∶1模型;B、C.载距突导向器精准置入螺钉模拟测试;D-F.在模型上预手术选择合适的钢板螺钉,消毒术中备用

图3 A.改良外侧扩大“L”形切口;B.沿骨膜剥离,No-touch技术暴露;C-E.导向器辅助精准打入载距突螺钉,使用预先准备好的钢板螺钉;F.Allgower-Donati技术缝合皮肤

图4 A.术前跟骨侧位X线片;B.术前跟骨轴位X线片;C.术前跟骨CT;D.术后3D跟骨侧位X线片;E.术后3D跟骨轴位X线片;F.术后3D跟骨CT

3 讨论

跟骨是足弓主要的构成骨,是足内、外侧纵弓的共同后壁和足外侧柱的重要后部,是跗骨中最大的骨,在人体负重和行走中扮演着重要的角色[10];跟骨解剖复杂,呈不规则长方体,与周围骨构成四个关节,四周为一层皮质骨,内部多为松质骨,类似鸡蛋外坚内脆的特点,加之跟骨骨折损伤多为高处坠落伤或直接暴力等高能量损伤所致,除伴有严重的软组织损伤,多有骨质、关节面塌陷、移位,特别是SandersⅢ、Ⅳ型跟骨骨折;跟骨载距突位于跟骨内侧壁中部,骨质多为坚硬的皮质骨,且周围被肌肉、韧带、关节囊包裹,骨折时通常不发生或只发生较小移位,载距突的解剖特性不仅为复位移位的跟骨后距关节面提供了标志,还提供了坚固的内固定支点,这对后距关节面移位的跟骨骨折愈后意义重大[11]。

目前,SandersⅢ、Ⅳ型跟骨骨折传统的常规治疗方式是跟骨外侧“L”形切口入路结合跟骨钢板切开复位内固定术[12],其目的在于恢复跟骨的解剖形态及关节面的平整性,以及对复位提供牢固可靠的内固定[13],该术式的优点在于可以很好地暴露跟骨外侧壁,但对于内侧结构显露有限且皮瓣容易缺血坏死,加之此类型骨折比较复杂,关节面移位塌陷严重,术前难以全面有效地评估骨折的粉碎移位情况,载距突关键螺钉置入困难,术后容易出现较多的并发症[14]。

3D 打印技术又称快速成型技术(rapid prototyping,RP),随着科学技术的进步,3D打印技术已经渗透到了医学的各个领域,其在骨科中的应用价值逐步突出,包括3D打印模型、导板、假体及生物打印等[15]。利用3D打印技术打印跟骨1∶1模型用于术前计划,其优点在于术者可以结合模型判断骨折类型,不仅可视化,还可以术前模拟手术[16],尤其是选择长度合适的载距突螺钉,避免螺钉过长,损伤内侧肌腱血管神经,引起术后不适;结合载距突螺钉导向器,按照载距突30°左右上翻角的解剖特点,将2 ~3枚螺钉固定到载距突上,此技术不仅能将后距关节面粉碎移位的骨块精确稳固地固定在内侧载距突骨块上,还降低了载距突螺钉置入难度及技术要求,缩短术者技术成长曲线,特别适用于低年资、技术欠熟练的术者,便于手术推广,为患者提供更佳的术后功能恢复[17]。

本研究实验数据表明,3D打印组的手术时间(47.13±3.37) min、术中出血量(14.99±2.31) mL、透视次数(2.40±0.39)次,均显著优于传统组(P<0.05),这说明联合3D 打印技术、载距突螺钉导向器辅助治疗SandersⅢ、Ⅳ型跟骨骨折的切开复位内固定手术方式比传统的单纯切开复位内固定手术方法具有手术时间短、术中出血量少、术中透视次数少的优势,这与李冬寒等[18]的研究结果相一致。

两组患者术前与术后跟骨长、宽、高及Böhler 角和Gissane角比较,术后均较术前有很大改善,但组间比较差异无统计学意义(P>0.05),这说明3D打印组借助术前模型制定手术方案,术中可以很好地恢复跟骨的长、宽、高及Böhler角和Gissane角。传统组通过术前影像在切开直视下对骨折进行反复复位、透视纠正、多次复位等过程也可以很好地恢复跟骨的长、宽、高及Böhler 角和Gissane 角,但对组织反复剥离、复位,加重软组织损伤及加重出血,相比而言3D打印组比传统组具有手术时间短、软组织损害小、术中出血少、透视次数小的优势,这与段明明等[19]的研究中的描述相仿。

两组患者术前AOFAS 评分和Maryland 评分比较,差异无统计学意义(P>0.05),术后3 个月AOFAS 评分和Maryland评分各组较术前均显著提高,组间比较差异有统计学意义(P<0.05),且3D 打印组较传统组改善更显著,说明3D打印组较传统组可以更好地恢复患足功能,是一种安全可靠的治疗方法,张勇等[20]的研究也证明了此观点。两组患者术后切口愈合情况,3D 打印组优良率(95.6%)明显高于传统组(72.7%);术后并发症发生率3D打印组(4.3%)显著低于传统组(27.3%),差异有统计学意义(P<0.05),这说明3D组相对于传统组术后切口愈合更佳,且术后并发症少,黄志海等[21]的研究也验证了此优势。载距突螺钉置入精准率方面,3D打印组精准率91.3%,明显高于传统组54.5%,差异有统计学意义(P<0.05),这说明3D打印技术联合载距突导向器的使用不仅可以更好地恢复跟骨的解剖形态,还可以使载距突螺钉置入更加准确,复位更精准,这与刘金伟等[22]在跟骨内侧定位导向器辅助与徒手置入载距突螺钉治疗移位的跟骨关节内骨折的疗效比较中的研究相仿。

本研究也有不足之处:样本量较少,术后随访时间短,长期疗效未跟踪随访;术前准备工作较多,模型的制备耗费一定时间,Mimics软件的学习也需要投入精力;本研究中使用的载距突导向器为膝关节前交叉韧带重建胫骨隧道定位导向器改进版,3D打印机及载距突导向器国内还未全面使用,也限制了该技术的推广研究;下一步研究将进行前瞻性大样本研究,改革改良载距突导向器的设计及使用,获取多组样本数据。

综上所述,联合3D打印技术、载距突螺钉导向器选取改良外侧扩大“L”形切口入路治疗SandersⅢ、Ⅳ型跟骨骨折较传统单纯切开复位内固定效果更好。本研究中3D打印技术不仅可以使术前准备精确化、个体化,降低手术难度、缩短手术时间、减低术中出血、减少复位次数及透视次数,提高手术效率,还利用载距突螺钉导向器,将移位的骨折块固定到载距突上,不仅减低了手术难度,还更好地恢复了跟骨的长、宽、高、Böhler角和Gissane角,使关节面更加匹配,固定更加稳固,从而改善愈后,提高患者的生活质量。