切开复位钢板内固定与闭合复位经皮螺钉固定治疗Sanders Ⅱ、Ⅲ型跟骨骨折疗效比较

2022-10-20卫杰林吉良

卫杰 林吉良

跟骨骨折在跗骨骨折中最为常见,其损伤的主要原因是高处坠落伤或者挤压伤。跟骨骨折多属于关节内骨折,为了减少创伤性关节炎及跟痛症的发生率[1],其治疗要求关节面的解剖复位,恢复跟骨的解剖形态,包括恢复跟骨的高度、长度、宽度,以及Böhler角和Gissane角[1]。目前,临床上对于Sanders Ⅰ型骨折多采用保守石膏外固定治疗,但是对于Sanders Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型骨折,则需采用手术治疗,对于Sanders Ⅳ型骨折必须采用切开复位内固定,而对于Sanders Ⅱ型及部分Sanders Ⅲ型骨折,可采用微创闭合复位及切开复位两种方式,但是切开复位存在众多并发症,如手术时间长、住院周期长,以及切口感染、相关韧带损伤(跟腓韧带等)、腓骨长短肌腱鞘损伤、与钢板摩擦、足踝痛等,严重影响了患者的康复。微创闭合复位弥补了这一缺点,闭合复位的方法主要以撬拨为主,在固定上有经皮球囊扩张成形术、外固定支架固定及螺钉固定等,在本研究中笔者采用的是经皮闭合复位螺钉固定治疗跟骨骨折[2]。笔者对2009年1月至2019年10月鄂东医疗集团黄石市中医医院收治的84 例(88 足)Sanders Ⅱ型及部分Sanders Ⅲ型跟骨骨折患者采用切开复位钢板固定与闭合复位经皮螺钉固定的临床效果做了回顾性分析比较,并将结果汇报如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2009年1月至2019年10月鄂东医疗集团黄石市中医医院收治的84 例(88 足)SandersⅡ、Ⅲ型跟骨骨折患者资料。其中,男54 例,女30 例;年龄30 ~68 岁,平均年龄(48.9±13.5)岁;损伤原因:高处坠落伤44 例,车祸伤32 例,摔伤8例;Sanders Ⅱ型52足,Sanders Ⅲ型36足;右侧跟骨51例,左侧跟骨29例,双侧4例。

1.2 手术方法

切开复位组:术前给予消肿治疗10 ~14 d,待踝关节周围软组织皮肤出现褶皱后行手术治疗。患者取健侧卧位,麻醉满意后常规消毒、铺巾,于患肢大腿根部上气囊止血带,压力40 ~50 kPa,取跟骨外侧“L”形切口,长约12.0 cm,锐性切开皮肤及皮下组织,锐性骨膜下分离达骨质部,沿跟骨表面锐性分离,将腓骨肌腱牵向前侧,显露距下关节,探查骨折损伤移位情况,从跟骨后方正中旋入骨圆针1 枚,利用骨圆针撬拨并挤压复位,复位跟距角满意后,予跟骨解剖钛板置于外侧,电钻钻孔、测深,选合适螺钉固定;检查跟距关节复位满意,见固定稳定,反复冲洗切口,查无纱布、器械残留后,逐层缝合切口,切口置皮管引流1根,加压包扎。松止血带。

闭合复位组:术前给予消肿治疗3 ~5 d,即行手术治疗。麻醉满意后常规消毒、铺巾,于患肢大腿根部上气囊止血带,压力40 ~50 kPa,首先于跟骨结节从内向外钻入1 枚4.0 mm 的斯氏针,行跟骨的轴向牵引,可以恢复跟骨的长度,在持续的轴向牵引的同时将另一枚克氏针轴向置入骨块,通过杠杆原理撬起塌陷的距下关节面,从而恢复了跟骨的高度及Böhler和Gissane角,然后在跟骨两侧挤压,从而恢复跟骨的宽度并纠正跟骨的内翻畸形。C 臂透视见骨折复位满意,然后沿跟骨长轴方向拧入3 ~4 枚螺钉予以固定,其中至少有1 枚螺钉需要固定到载距突上。再次C臂透视确认螺钉位置,反复冲洗切口,查无纱布、器械残留后,逐层缝合切口,加压包扎。松止血带。

1.3 术后处理

切开复位组的患者切口内留置引流管,术后24 ~48 h拔除引流管。切口隔日换药,3 d 后指导患者行踝关节功能锻炼,14 ~24 d拆线,6周指导患者部分负重,3 ~6个月可完全负重,1年后行内固定取出术。

闭合复位组切口内无需留置引流管,切口隔日换药,3 d后指导患者行踝关节功能锻炼,14 ~16 d拆线,6周指导患者部分负重,3 ~6个月可完全负重,1年后行内固定取出术。

1.4 观察指标

记录受伤至手术时间、手术时间、术中出血量、手术切口并发症(包括切口皮缘坏死、切口红肿渗水、腓肠神经损伤、腓骨肌腱炎),跟骨解剖参数恢复程度,包括跟骨长度、宽度、高度,以及Böhler 角和Gissane 角。踝关节功能根据美国足踝外科协会(AOFAS)评分系统进行评估。

1.5 统计学方法

应用SPSS 22.0软件进行统计学分析。计量资料以均数±标准差表示,两组间比较采用独立样本t检验;计数资料以百分率表示,两组比较采用r检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

所有患者均获得随访,平均随访时间(26.2±0.4)个月。

2.1 两组患者的一般资料比较

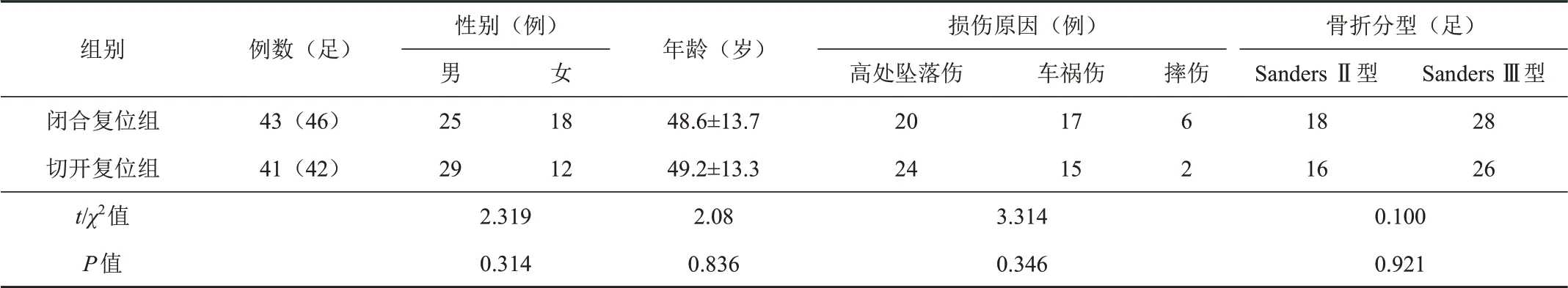

切开复位组与闭合复位组在性别、年龄、损伤原因及骨折分型方面,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

表1 两组患者的一般资料比较

2.2 一般情况比较

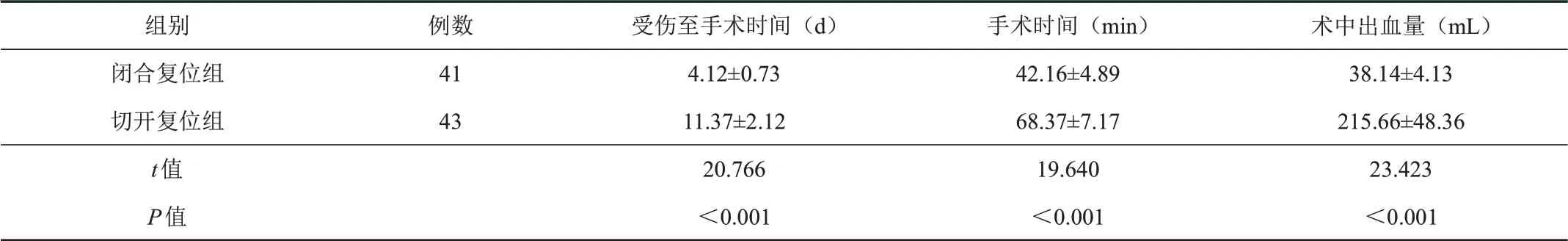

闭合复位组的受伤至手术时间、手术时间、术中出血量少于切开复位组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者的一般情况比较(ˉx±s)

2.3 切口并发症比较

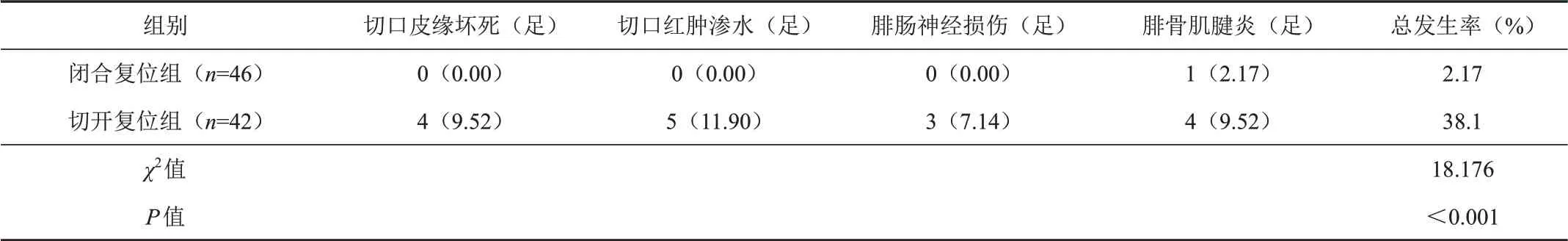

闭合复位组手术切口并发症要明显少于切开复位组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者的术后切口并发症比较

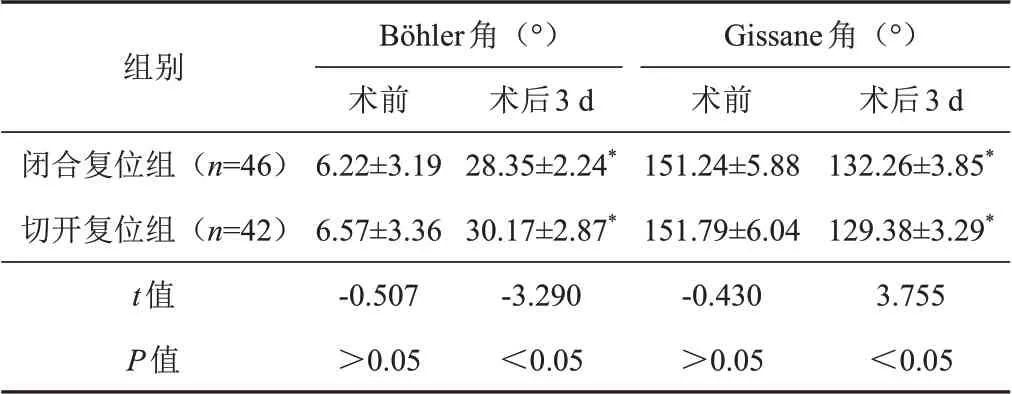

2.4 跟骨解剖参数比较

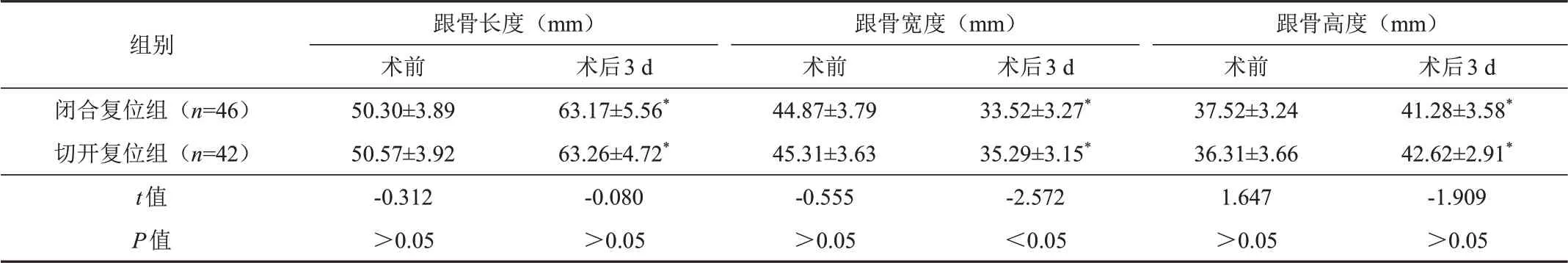

跟骨解剖参数恢复程度上,术前闭合复位组与切开复位组在跟骨长度、宽度及高度的比较差异无统计学意义(P>0.05),术前与术后比较差异有统计学意义(P<0.05)。术后两组在跟骨长度、高度恢复的情况比较,差异无统计学意义(P>0.05);术后两组在跟骨宽度比较上,差异有统计学意义(P<0.05)。术前两组跟骨Böhler及Gissane角比较,差异无统计学意义(P>0.05);术前与术后比较,差异有统计学意义(P<0.05);术后切开复位组在跟骨Böhler及Gissane角恢复的情况上优于闭合复位组,差异有统计学意义(P<0.05)。具体数据见表4、表5。

表4 两组患者的跟骨长度、宽度、高度比较

表5 两组跟骨Böhler角、Gissane角比较

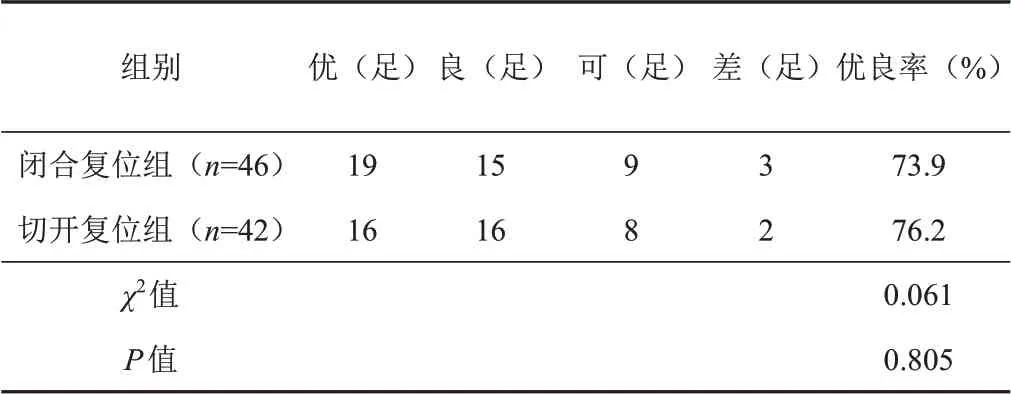

2.5 踝关节功能评分比较

术后半年进行踝关节功能评分,踝关节功能评分闭合复位组的优良率为73.9%,切开复位组为76.2%,两组的踝关节功能评分比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表6。

表6 手术后闭合复位组与切开复位组AOFAS评分结果

典型病例:患者,男,57岁,诊断为右跟骨骨折Sanders Ⅱ型,入院后第7天于硬膜外麻醉下行右跟骨骨折闭合撬拨复位螺钉内固定术(见图1)。

图1 A.术前X线示跟骨骨折,跟骨距下关节面塌陷;B.术前CT示跟骨骨折Sanders Ⅱ型;C.术中3个小切口;D、E.术后1年复查X线

3 讨论

跟骨骨折属于关节内骨折,需要解剖复位。不仅仅要重建跟骨关节面,还要重视跟骨解剖形态的恢复,包括跟骨的长度、高度、宽度及Böhler和Gissane角。Dayton等[3]报道了跟骨的负重功能与跟骨的解剖形态紧密相关,在长度上若出现内翻,则会影响整个足踝的稳定性,在跟骨的高度上若出现压缩不能恢复,则会使足踝前方的负荷增大,从而减少了后方肌肉的牵拉力,在跟骨的宽度上若出现跟骨增宽,则会加重致跟骨与腓骨长短肌之间摩擦,从而引起腓骨肌腱炎等并发症[4]。

跟骨切开复位内固定的优缺点:跟骨骨折的复位有切开复位和闭合复位,切开复位的方式目前有传统的“L”形切口,充分显露关节面及骨折部位,直视下予以解剖复位,这种切开复位的方式适用于任何类型的跟骨骨折,但是这种大切口广泛的显露,使局部皮瓣的血运受到了严重的影响,导致了临床上很常见的跟骨骨折术后切口的诸多并发症,尽管目前在临床上严格规范术前消肿的时间一般为10 ~14 d,必须要等到踝关节局部皮肤出现褶皱后才能行手术治疗,以及术中对皮肤切口的设计,对皮瓣的保护,还有留置引流管,并采用Allgower缝合方法,这种跟骨骨折术后的切口皮缘坏死、切口红肿渗水及切口裂开导致钢板外露等并发症依然时有发生。同时,因为切开显露软组织广泛剥离,不可避免地损伤了附近的韧带,如跟腓韧带及腓骨长短肌腱鞘,并且放置钢板以后存在腓骨长短肌腱与钢板的反复摩擦,均会引起足踝不同程度的疼痛,从而导致临床效果大大降低,使患者满意度下降。

跟骨闭合复位经皮螺钉固定的优缺点及技术:为了尽量避免这些常见的并发症,临床上对于所有的Sanders Ⅱ型及部分Sanders Ⅲ型跟骨骨折采用闭合复位,这类跟骨的距下关节面移位程度相对较轻,故采用闭合复位往往能得到满意的临床效果[5]。1934 年,德国Westhues医生介绍了经皮矢状位穿针撬拨复位跟骨骨折,经皮撬拨复位是跟骨骨折闭合复位最常用的方法,首先于跟骨结节从内向外钻入一根4.0 mm的斯氏针,行跟骨的轴向牵引,可以恢复跟骨的长度,在持续的轴向牵引的同时将另一根克氏针轴向置入骨块,通过杠杆原理撬起塌陷的距下关节面,从而恢复跟骨的高度及Böhler角和Gissane角,然后在跟骨两侧挤压,从而恢复跟骨的宽度并纠正跟骨的内翻畸形。对于距下后关节面的经皮撬拨复位可以通过4 种通道予以实现:第一种是通过跟腱后外侧的通道撬起距下后关节面外侧塌陷的骨折块;第二种是通过跟骨外侧壁通道撬起塌陷的整个距下关节面;第三种是通过内侧壁通道撬起包块载距突在内的距下关节面;第四种是通过足底通道顶起距下关节面中部的骨折块[6]。Abdelgaid[7]采用以上的经皮撬拨复位的方法治疗了60例跟骨骨折的患者,并进行了随访,无1例出现手术切口的并发症,但是其中有3 例患者因过早的下地负重活动导致了复位的丢失。

切开复位能直视下看到关节的复位情况,但是闭合只能借助术中的C臂透视,通过拍摄跟骨的侧位、轴位片进而充分了解跟骨的长度、高度、宽度、Böhler角、Gissane角恢复情况,术中为了解距下后关节面是否得到解剖复位,必须拍摄踝关节Broden位片进行判断[8]。为了降低复位的难度,经皮闭合复位螺钉固定治疗跟骨骨折时,不要求肿胀消退,一般在伤后3 ~5 d即可行手术治疗。Rammelt 等[9]相关报道中也提出了行微创闭合复位经固定时,手术越早越是有利于骨折的复位。因为时间越久,骨折断端的血肿机化将会使闭合复位的难度大大提高。经皮复位以后,固定的材料可以用钢针和螺钉,但是因为钢针存在松动,易导致复位的丢失,故在闭合复位以后采用多枚螺钉固定,在固定时需保证至少有1 枚螺钉通过关节面固定于载距突[10],这样才能降低复位的丢失。

闭合复位经皮螺钉固定和切开复位钢板内固定治疗跟骨骨折,在术前及术后都能使跟骨骨折得以复位,并且在后期的功能恢复中差异也无统计学意义,但是闭合复位在受伤至手术时间、手术时间、术中出血量及切口并发症等方面却体现了明显的优势。

当然在临床上对于闭合复位经皮螺钉固定治疗跟骨骨折还是有适应证的要求,这种固定方式只适用于Sanders Ⅱ型及部分SandersⅢ型舌状跟骨骨折[11],这两种类型的跟骨骨折关节面粉碎程度相对较轻,对于Sanders Ⅳ型因为关节面严重粉碎塌陷,闭合撬拨复位难以达到满意的复位,甚至可能加重粉碎和移位的程度,故此时还是应该积极采取切开复位固定。不过有学者在临床上采用改良的撬拨复位对部分严重粉碎骨折的Sanders Ⅲ型及Sanders Ⅳ型做了闭合复位,其复位的效果及功能恢复的情况并无明显统计学差异[12]。同时,本研究缺少大样本的病例支持,目前还待进一步研究和随访。