福建省北部地区鼠类钩端螺旋体感染状况及分离株分子特征研究

2022-10-19刘维俊王加熊肖方震韩腾伟曾志伟徐国英

刘维俊,王加熊,肖方震,2,韩腾伟,刘 菁,曾志伟,徐国英,2

钩端螺旋体病(简称钩体病)是由致病性钩端螺旋体导致的、在全球范围内广泛传播的人兽共患病,年均造成超过百万人感染,并有接近60 000例死亡病例,给全球公共卫生带来极大负担。长期以来钩体病被认为是一种与经济条件低下、基础设施差有关的疾病,常常受到忽视,被世界卫生组织列为被忽视的热带疾病[1-3]。我国绝大多数省份都有钩体病病例的报道,对农业、畜牧业等相关行业造成了很大的危害,已纳入乙类法定传染病管理[4-5]。

鼠类是钩端螺旋体的主要宿主,人类可通过接触被感染的动物组织、排泄物或者接触被污染的水体感染钩端螺旋体[6]。对动物宿主的监测和研究,确定当地钩端螺旋体的流行菌群,对钩端螺旋体病的预防、诊断以及控制起着十分重要的作用[7]。

福建地处我国东南沿海,属亚热带湿润性气候,闽北地区林业资源丰富,十分适合鼠类动物生存繁殖。现有资料显示,闽北地区是福建省钩体病病例主要来源地之一[8]。虽然21世纪后,福建省钩端螺旋体疫情总体稳定,但仍有局部散发病例存在,对钩端螺旋体病的防控依然不能放松[9]。此次调查选择闽北地区作为调查点,旨在进一步了解闽北地区鼠类钩端螺旋体感染情况及分子特征,为后续研究及防控提供基础资料。

1 材料与方法

1.1 标本采集 2018-2020年每年5-10月,在南平市延平区、建阳区、邵武市、浦城县、顺昌县、松溪县6个地区设置调查点,采用笼日法捕鼠,鼠笼晚放晨收,捕获的鼠类经形态学鉴定及DNA条形码鉴定鼠种后,记录采样时间、鼠种、性别、捕获生境等信息,解剖取鼠肾组织置于-80 ℃冰箱保存备用。

1.2 钩端螺旋体菌株分离 无菌取双侧肾米粒大小组织一块,分别接种2管EMJH培养基(每mL培养基中含250 μg的5-氟脲嘧啶),于28 ℃生化培养箱内培养,每隔5~7 d,以无菌操作取培养物置于清洁玻片上,在暗视野显微镜下观察有无钩体生长。如有生长,即接种于新鲜培养基中,每管接种量为0.5 mL左右,每份标本同时接种2管,如未见钩体生长,继续培养60 d,仍不生长者作为阴性处理[10]。

1.3 核酸提取与检测 鼠肾标本的核酸提取采用Qiagen血液和组织提取试剂盒,钩端螺旋体分离株的核酸提取采用QIAamp DNA Mini Kit试剂盒。分别采用钩端螺旋体特异性引物(表1)进行PCR扩增,PCR体系为20 μL,其中,Premix Taq 10 μL,上下游引物各0.5 μmol/L,模板1 μL,无菌水补足至20 μL。PCR扩增条件:95 ℃预变性5 min;94 ℃ 1 min,55 ℃ 1 min,72 ℃ 1.5 min,共设35个循环;72 ℃延伸10 min。所得PCR产物经1.5%琼脂糖凝胶电泳后,在凝胶成像系统下观察并交由生工生物工程(上海)股份有限公司测序。

表1 钩端螺旋体检测及基因种分型特异性引物Tab.1 Primers for detection and typing of Leptospira

1.4 血清群鉴定 采用暗视野显微镜凝集试验(Microscopic agglutination test,MAT)对分离株进行血清群鉴定。试验所使用的15群15型钩端螺旋体参考菌株诊断血清来源于中国食品药品检定研究所。以在暗视野显微镜下出现50%及以上菌体凝集为标准鉴定分离株的血清群。

1.5 基因种鉴定 钩端螺旋体分离株采用16SrRNA进行基因种分型,引物序列见表1,PCR反应程序为:94 ℃预变性5 min;94 ℃ 15 s,50 ℃ 5 s,72 ℃ 90 s,共设35个循环;72 ℃延伸5 min。所得PCR产物经1%琼脂糖凝胶电泳后,在凝胶成像系统下观察并交由生工生物工程(上海)股份有限公司测序。所得序列在NCBI平台上进行同源性比对,选取合适的菌株序列作为参考株,在Mega 6.0软件上进行系统进化树构建。

1.6 多位点序列(MLST)分型 选取7种管家基因引物[11](表2)进行不同位点的扩增,扩增产物交由生工生物工程(上海)股份有限公司测序。所得序列上传PubMLST数据库(https://pubmlst.org)进行等位基因的比较,明确菌株的ST型。

表2 MLST分型引物序列Tab.2 Primers for MLST analysis

1.7 脉冲场凝胶电泳(PFGE)分型 钩端螺旋体菌株PFGE按照参考文献[12]所述方法进行,钩端螺旋体参考菌株来源于中国疾病预防控制中心传染病预防控制所,并由本研究室进行传代保存。电泳图谱采用BioNumerics软件进行处理与分析。

1.8 统计学分析 采用SPSS 25.0统计软件进行统计学分析,感染率的比较采用χ2检验。检验水准为α=0.05。

2 结 果

2.1 鼠种构成 此次调查共捕获鼠类227只,其中家栖鼠134只,野栖鼠93只;雄性鼠114只,雌性鼠113只。家栖鼠中褐家鼠69只,占比51.49%(69/134);黄胸鼠65只,占比48.51%(65/134)。野栖鼠以针毛鼠为主,占44.09%(41/93),其次为黑线姬鼠、黄毛鼠、社鼠,分别占比为13.98%(13/93)、12.90%(12/93)和11.83%(11/93)。

2.2 钩端螺旋体检出情况 227只捕获鼠中共检出感染钩端螺旋体的鼠类27只,检出率为11.89%。不同鼠种的检出情况各不相同,闽北地区野外优势鼠种黑线姬鼠与针毛鼠的感染率分别为46.15%(6/13)和41.46%(17/41),见表3。134只家栖鼠中仅检出1只褐家鼠感染钩端螺旋体,93只野栖鼠中共检出26只鼠类感染钩端螺旋体,检出率分别为0.75%和27.96%,二者差异有统计学意义(χ2=38.788,P<0.01)。此外,雄性鼠的钩端螺旋体感染率(16.67%,19/114)高于雌性鼠(7.08%,8/113)(χ2=4.977,P<0.05)。

表3 不同鼠种钩端螺旋体感染状况Tab.3 Leptospira infection status in various rodent species

2.3 病原分离培养 从野栖鼠肾中共分离培养获得4株钩端螺旋体菌株,分离率为1.76%。分离到的菌株在暗视野显微镜下观察呈现游离状态,两端或一端弯曲呈钩状、运动非常活泼。

2.4 血清群鉴定 4株分离株经MAT鉴定均为黄疸出血群(表4)。

2.5 基因种鉴定 测序所得序列分别与GenBank收录的核苷酸序列进行比对。如图1所示,采集自建阳市的JY19、JY37和采集自浦城县PC29、PC30的16SrRNA片段与登录号为JQ988857.1的Leptospirainterrogans相似性最高,分别为97.93%、99.38%、98.10%和99.38%。构建的系统进化树显示,该4株钩端螺旋体的16SrRNA基因分型均为Leptospirainterrogans型与同属于致病性钩端螺旋体的Leptospiraalexanderi、Leptospirasantarosai、Leptospiraweilii等及非致病性钩端螺旋体的Leptospirabiflexa、Leptospirameyeri归属于不同分支。

图1 基于钩端螺旋体16S rRNA构建的系统进化树Fig.1 Phylogenetic tree based on Leptospira 16S rRNA

2.6 MLST分型 4株钩端螺旋体分离株中,共分为2个ST型,其中分离自建阳的2株钩端螺旋体为ST17型,分离自浦城的2株钩端螺旋体为ST1型,ST型的分布表现出一定程度上的地域差异(表4)。

表4 钩端螺旋体分离株分型结果Tab.4 Typing results of Leptospira isolates

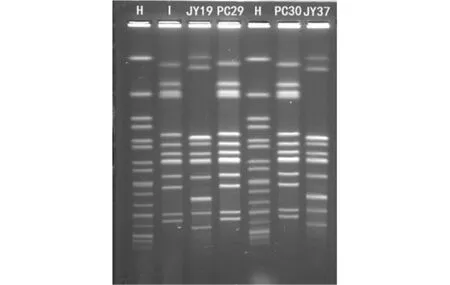

2.7 PFGE分型 4株钩端螺旋体分离株及8株福建省常见钩端螺旋体血清群标准菌株经限制性内切酶NotI酶切后,产生11~12条条带的PFGE图谱(图2)。4株分离株共产生2种PFGE带型,其中分离自浦城鼠肾标本的分离株PC29、PC30与本研究室传代保存的钩端螺旋体黄疸出血群参考菌株56601带型完全一致。分离自建阳鼠肾标本的分离株JY19、JY37带型一致,但与黄疸出血群参考菌株56601的带型有明显的区别,与波摩那群参考菌株56608聚类关系较近,相似性达到61.9%,见图3。4株分离株的PFGE带型呈现出地域差异。

注:H为沙门菌株H9812,I为钩端螺旋体黄疸出血群参考菌株56601。图2 闽北地区钩端螺旋体分离株PFGE电泳图谱Fig.2 PFGE electrophoresis maps of Leptospira isolates from northern Fujian

图3 闽北地区钩端螺旋体分离株PFGE聚类分析图Fig.3 PFGE cluster dendrogram of Leptospira isolates from northern Fujian

3 讨 论

鼠类分布广泛,与人类活动关系密切,是钩端螺旋体的重要宿主。对鼠类的钩端螺旋体监测有助于了解当地鼠间病原携带情况,帮助防控人员开展有针对性的风险评估和灭鼠工作。闽北地区作为福建省钩端螺旋体病的老疫源地之一,在早期的文献资料中已有钩端螺旋体病的记载,但近几年相关数据较少,在一定程度上影响了疾病风险评估的准确性。

21世纪以来,福建省人间钩体病疫情趋于下降或平稳,但鼠血清钩端螺旋体抗体检测阳性率仍处于较高水平,且以闽北为最,提示福建省钩体病仍存在局部暴发流行的可能[13]。此次调查结果表明闽北地区鼠类动物中普遍存在钩体感染,野栖鼠的感染率高于家栖鼠,闽北地区优势鼠种针毛鼠和黑线姬鼠有较高的钩端螺旋体感染率,说明闽北地区仍然存在钩端螺旋体暴发的可能性,应进一步加强对鼠类钩端螺旋体病的监测工作,防止钩端螺旋体疫情的发生和反弹。

钩端螺旋体菌株分子特征的研究对于实施有效的预防措施,降低疾病传播的风险至关重要[14]。张翠彩等[14-15]在对江西省鼠类携带钩端螺旋体的调查研究中发现,L.interrogans为江西省最主要的基因种,在与闽北地区相邻的上饶市,该基因种的占比高达95%。MLST分型结果表明,ST1型为江西省鼠类钩端螺旋体的优势ST型别。李世军等[16-17]报道贵州省2007-2011年间的7株钩端螺旋体分离株的基因种均为L.interrogans。Izquierdo-Rodríguez等[18]在法国科嘉西岛啮齿动物中发现L.interrogans感染。Schmidt等[19]报道德国西北部地区感染钩端螺旋体的田鼠中L.interrogans占83.3%,L.kirschneri占11.5%,L.borgpetersenii占5.2%,并且L.interrogans均为ST24型,L.kirschneri均为ST110型,L.borgpetersenii均为ST197型,当地鼠类钩端螺旋体的基因种与ST型呈现高度的一致性。综上所述,L.interrogans可能是国内及国际鼠类携带的钩端螺旋体常见基因种,且不同地区和国家还存在其特定的基因种。

PFGE作为一种对细菌完整基因组进行图谱分析的分子分型手段,以其分辨力高,可重复性好等优点,在分子流行病学研究中得到广泛的应用,被誉为细菌分子分型技术的“金标准”[20]。Herrmann等[21]的研究表明钩端螺旋体的PFGE分型与血清学分型有较高的一致性。虽然本研究中JY19、JY37两株分离株在PFGE带型上与波摩那群参考株聚类较近,但相似度仅为61.9%。根据严杰等[10]提出的相似度大于75%可判定为同一个血清群的标准,JY19、JY37两株分离株与波摩那群参考株不可判定为同一血清群,这与刘英等[22]对贵州省鼠中分离株黄疸出血群PFGE带型的多样性研究结果一致,也符合同一血清群菌株间的PFGE带型的多样性。

本研究应用多种分子分型手段对闽北地区鼠类钩端螺旋体的分子特征做了描述,但仍存在一定的不足。一是闽北地区鼠类多样性高,但本研究中部分鼠种的样本数量不多,其钩端螺旋体感染情况与检测结果可能存在一定偏差。二是钩端螺旋体分离率较低,导致部分鼠种的钩端螺旋体分子特征无法得知。今后将继续扩大鼠类样本量,提高阳性样本的菌株分离率,争取对闽北地区钩端螺旋体的分子特征有更系统的掌握。

利益冲突:无

引用本文格式:刘维俊,王加熊,肖方震,等.福建省北部地区鼠类钩端螺旋体感染状况及分离株分子特征研究[J].中国人兽共患病学报,2022,38(9):807-812.DOI:10.3969/j.issn.1002-2694.2022.00.123