虚拟行走对脊髓损伤相关神经病理性疼痛的影响

2022-10-17吉海波李永奎邢叔星

吉海波,李永奎,邢叔星

(成都市第五人民医院骨科,四川成都 611130)

脊髓损伤后慢性疼痛的机制复杂,通常是神经病理性疼痛(neuropathic pain,NP)和肌肉骨骼疼痛的混合感觉,严重影响生活质量[1]。脊髓损伤相关神经病理性疼痛(spinal cord injury-neuropathic pain,SCI-NP)表现为损伤平面上、平面处和平面下的自发性疼痛、触发疼痛及痛觉过敏等,超过70%的患者经多种治疗仍不能有效缓解疼痛,治疗预后差[2]。有学者在截肢后神经病理性疼痛患者中采用虚拟现实(virtual reality,VR)眼镜进行虚拟运动,获得了良好效果[3],但VR眼镜虚拟运动对SCI-NP的影响报道较少。本研究旨在探讨虚拟行走对SCI-NP的干预效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

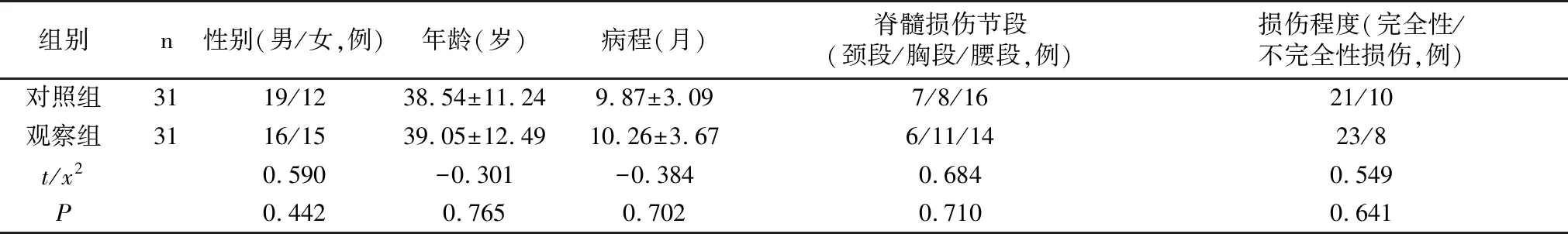

选择2017年2月~2019年12月在本院就诊的SCI-NP患者作为研究对象,纳入标准:①有明确诊断的外伤性SCI病史;②年龄≥18岁;③NP评分[4]≥4分;④患者意识清晰,可完成研究。排除标准:①合并颅脑损伤、精神疾病、智力降低、认知功能降低等无法配合研究者;②脊髓肿瘤或神经变性病变继发脊髓损伤者;③存在严重心、肝、肾等功能不全者;④非神经源性疼痛患者;⑤有酒精、尼古丁和药物滥用史者。共纳入患者62例,采用随机数字表法将患者分为对照组和观察组各31例。两组患者基线资料差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组患者一般资料比较

1.2 研究方法

1.2.1 虚拟行走视频录制

观察组视频录制使用360°全景相机录制虚拟场景,场景中分别由男、女健康模特身穿休闲衣服,录制低头走路虚拟场景,模特在第一人称视角下沿着小路行走30 min,眼注视下方,保持双腿和脚在视野中移动,每3 min抬头观察行进路面和远方景物10 s,然后返回腿/脚视图(见图1b)。对照组视频视频录制由同一设备、同一模特在同一路线中完成,录制过程中模特坐在轮椅上完成运动,整个过程中下肢不参与活动,仅靠轮椅完成运动(见图1a)。

图1 虚拟行走(b)和虚拟轮椅(a)视频录制示意图

1.2.2 干预方法

两组患者给予普瑞巴林(辉瑞制药,批准文号:国药准字J20100102,规格:75 mg)治疗,初始量75 mg,2次/d,3d后增加至150 mg,2次/d,每日最大剂量不超过300 mg。在此基础上,观察组采用头戴式VR眼镜观看虚拟行走视频,对照组观看虚拟轮椅运动视频,视频观看3次/d。两组均干预6周。

1.3 观察指标

①主要观察指标:神经病理性症状问卷(neuropathic pain symptoms inventory,NPSI)[5],包括表面自发性持续性疼痛(Surface spontaneous persistent pain,SSPP)、深部自发性持续性疼痛(Deep spontaneous persistent pain,DSPP)、一过性发作性疼痛(Transient paroxysmal pain,TPP)、诱发痛(Induced pain,IP)、感觉异常/迟钝(Sensory abnormality/dullness,SA/D)共5个维度共12个条目。②次要观察指标:包括患者的情绪状态、睡眠质量,情绪状态采用焦虑自评量表(self anxiety scale,SAS)和抑郁自评量表(self depression scale,SDS)评估;睡眠质量采用匹茨堡睡眠质量指数量表(pittsburgh sleep quality index,PSQI)[6]评估。

1.4 统计学方法

采用SPSS23.0软件进行数据分析,计量资料采用“均数±标准差”表示,采用t检验,计数资料采用率或百分比表示,采用x2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组NPSI比较

与干预前相比,两组患者干预后的SSPP、DSPP、TPP、IP和NPSI总分均显著降低(P<0.05),且观察组同期SSPP、DSPP、TPP、IP和NPSI均显著低于对照组(P<0.05)。干预前后两组患者SA/D评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 干预前后两组NPSI评分比较

2.2 两组SAS和SDS评分比较

与干预前相比,观察组患者干预后的SAS和SDS评分均显著低于干预前(P<0.05),同时也显著低于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 干预前后两组SAS和SDS评分比较

2.3 两组患者PSQI评分比较

与干预前相比,两组患者干预后的PSQI评分均显著降低(P<0.05),且观察组显著低于对照组(P<0.05)。见表4。

表4 干预前后两组患者PSQI评分比较

3 讨论

认知-行为疗法(cognitive behavioral therapy,CBT)是慢性疼痛中最成熟的心理社会疗法之一,既往研究显示,CBP可减轻慢性疼痛患者的疼痛评分,降低患者的消极应对策略、恐惧回避理念[7]。研究显示,CBT可减少SCI相关NP患者的焦虑、抑郁等不良情绪,减轻其疼痛[8]。

大脑可以在皮层传入感觉通路中断的情况下进行功能重组,与无疼痛的SCI患者相比,SCI-NP患者体感皮层重组程度更高,与截肢术后“幻觉”肢体疼痛严重程度与皮质重组的关系类似[9]。SCI与截肢一样,是一种去分化状态,不仅导致视觉反馈和本体感觉之间的差异,而且导致这些传入感觉过程中,无法调节自上而下的感觉运动皮层活动[10]。研究显示,“镜像视觉反馈”或“镜像疗法”在减轻神经相关的疼痛方面,显示出良好效果[11]。患者积极想象自己在虚拟行走条件下执行任务是镜像视觉反馈的主要内容,但镜像视觉反馈中,患者注意力集中程度不同是影响效果的重要因素,也是导致相关研究出现差异的重要因素[12]。镜像视觉反馈属于传统的CBT的一种,无法复制日常生活,患者缺乏交互感和沉浸感,是导致短期内无法达到最佳改善的重要因素。

本研究观察了30 min虚拟步行治疗SCI-NP的效果,观察组患者NPSI、SAS、SDS和PSQI改善更为明显,说明虚拟行走可减轻SCI-NP患者的神经病理性疼痛程度,改善患者心理质量和睡眠障碍。VR集沉浸感、交互性和想象力于一体,可模拟真实世界的体验,较好地解决了传统镜像视觉反馈的缺点。VR的特点之一就是沉浸感,本研究通过头戴式VR眼镜和提前录制的虚拟行走视频,参与者通过视觉可观察到腿部和双脚在真实世界中行动,可加强其沉浸在虚拟任务中的能力[13]。研究显示,SCI患者在进行虚拟行走训练后,行走场景中的感觉运动区域活动增强,而更多的额叶区域活动增强[14]。因此,与其他场景相比,在虚拟步行场景中的沉浸程度对于疼痛缓解有显著影响,这是因为视觉感官输入可能重塑了疼痛相关皮层区域的功能,这也可部分解释本研究的观察结果。

综上所述,虚拟行走可缓解SCI-NP患者的神经性疼痛程度,减少其不良情绪,改善睡眠障碍。本研究的结果为SCI-NP干预提供了一个新的方向,随着技术的发展,VR录制设备和基于手机的头戴式VR设备成本大大降低,虚拟行走在SCI-NP中的应用具有良好的应用前景。