民国印学研究概述

2022-10-17曹恒源

文_曹恒源

中国艺术研究院艺术培训中心

内容提要:印学是我国传统文化的重要内容,与书法、美术等多种文艺形式均有不同程度的联系。民国时期是我国传统学术研究逐步走向现代化的重要阶段,在此期间印学研究也开始逐步复苏,并取得了不俗的研究成果,为印学的现代化进程奠定了坚实的基础。本文分析、探讨民国印学的研究背景、研究特点,并简要阐明其对现代印学研究的重要作用,希望能够为现代印学的发展提供一定的参考。

引言

一、民国印学研究的时代背景

纵观印学研究的发展史可以看出,印学的研究离不开时代背景的支撑,尤其是文学、历史和艺术大发展的社会环境,对印学研究具有重要的影响。繁荣的时代是印学研究发展的沃土,很大程度上决定了印学研究的稳定性与深刻性。民国时期,西学东渐、百家争鸣,为各类学说的传播和交流奠定了良好的基础。在民国时期,受西学人文主义的影响,在文化和艺术领域,中西方观念经过激烈的碰撞融合,为印学研究的复苏和兴盛提供了有利契机。其具体包括以下几个方面:

(一)专业学术刊物的创办,为民国印学研究奠定了良好的基础

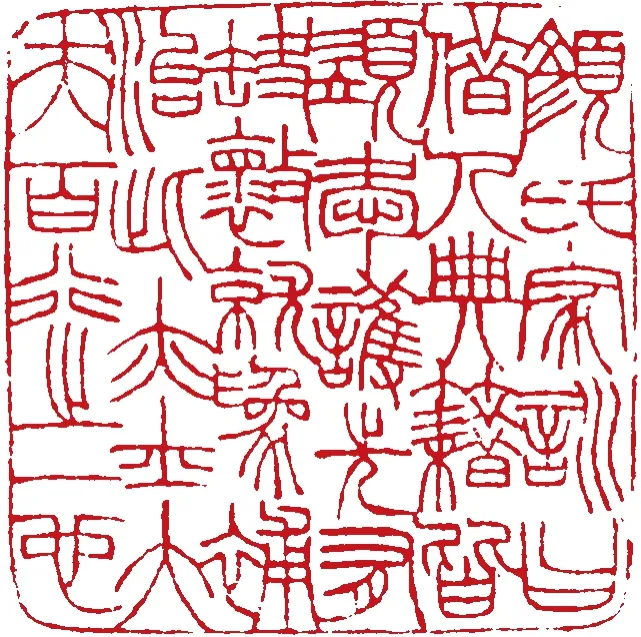

晚清至民国时期,受西方文化的影响,国内报刊业日益兴盛,其中既有新闻类日报《救国日报》《复兴日报》《时务报》等,也有学术类期刊《文史杂志》《国风》《学术丛编》等。彼时国内印刷技术和编辑技术日益成熟,武汉开始出现了彩印版图文并茂的专业性金石篆刻刊物——《艺甄》,并且逐渐发展为与北平的《艺林》、广州的《艺彀》齐名的学术性刊物。尤其是《艺甄》的创始人易均室先生,其曾先后任武昌文华图书馆学专科学校、武昌艺专的教员,同时还曾任成华大学、四川大学以及西北大学的教授,新中国成立后就职于四川文史馆,毕生致力于金石典籍碑版善本的收藏和考释,主要著作包括《稆园论画绝句三十二首》《天均之室箧中书》等数十篇关于金石篆刻碑版的研究文献,且在藏印、评印、刻印方面也多有建树。其作为《艺甄》的主要创办者,不仅在书刊上发表了不少自身的学术著作和见解,同时也收录了许多书画家、篆刻家等文艺人士的著作,比如说王福庵(图1)、沈肇年、宗彝、杨乙父等。显而易见,《文史杂志》《艺甄》《艺林》等学术类期刊的创办和出版,不仅为当时印学的研究提供了良性土壤,更成为书画家、印人、史学家、美学家等相关人员学习和研讨印学的重要阵地,从而大大促进了印学研究的发展。

图1 王福庵篆刻作品(印文:颜氏家训曰,借人典籍,皆须爱护,先有缺坏,就为补治,此亦士大夫百行之一也。)

(二)艺术院校的建立,为印学研究发展提供了可靠的学术支撑

清末民初,国内诸多爱国人士和有志之士本着“师夷长技以制夷”的目的,开始效仿西方教育模式,在国内兴办新式学堂,诸如自强大学堂、燕京大学、辅仁大学、协和医学院等,并陆续在这些学院内开设了包括数学、史学以及文艺、美术等现代化学科。而在学院的基础上,学术研讨和文化传播之风逐渐兴盛,印学研究在这种社会背景下也获得了良好的发展契机,并成为一些学院的专门课程之一。比如说由唐义精、蒋兰圃等人所创办的艺术类专科学校——武昌艺专,专门开设和讲授金石书画课程,并聘请了沈肇年、黄侃、徐松安等知名书法家、篆刻家、文史名家到校任课,为印学的推广、研究、传承和发展做出了突出贡献。

与此同时,民国时期诸多学院的文史、美术教授和书法、篆刻名家等也在学院内和学院之间针对印学展开了广泛的学术研究、探讨,并在此基础上撰写了许多关于印学的著作。这也在很大程度上促进了印学的发展和印学研究体系的形成。其中比较有代表性包括黄侃(曾任北京大学、武汉大学、中央大学等高等学府的教授,代表作有《文心雕龙札记》《说文略说》《黄侃论学杂著》)、翟公正(汉声诗社社员、东湖印社社员,代表作有《印玺照临》《竹如印存》等)、闻一多(曾任清华大学周报、学报编辑,西南联合大学、武汉大学教授,代表作有《少陵先生年谱会笺》《匡斋印谱》等)。

(三)文艺社团和篆刻名家的薪火传承,拓宽了印学发展的格局

抗日战争时期,国内各民族民主力量空前团结,文艺界人士为抵抗外敌侵略,宣扬爱国主义精神和民族文化,成立了诸多爱国主义文艺社团,比较著名的有全国美术界抗敌协会、东湖印社、西泠印社等。这些社团不仅集结了众多文史大家、篆刻名家等人才,还通过社团之间的交流,让印学研究与探讨在国内广泛流传,并在社员之间完成了教习和传承,为印学研究的发展提供了更加广阔的空间和多样化的渠道。以全国美术界抗敌协会为例,在抗战期间成立于武汉,由盛了厂、徐悲鸿、吴作人、张善孖等担任理事,其中盛了厂不仅喜欢收藏古籍善本,在古文学研究领域颇有建树,同时更是篆刻名门“黟山派”的嫡派传人,由他培养出来的篆刻名家有陈敬先、邓少峰、黄松涛、杨宜年等十数人,可见其在印学传承发展中所做出的努力与成果。

(四)文化坚守及印人的创作实践,丰富了民国印学的内涵

民国时期,在文艺复兴和新文化运动的影响下,文艺界人士闻风而动,积极投身到文艺研究、创作和推广中来,不仅大幅提升了印学研究的广度和深度,同时还因为文史之间、文艺之间的交流和融通,使得民国印学拥有了更多的文学、艺术以及史学、美学等内涵。比如说,曾任北平大学、辅仁大学中文系教授和中央文史馆馆员的陆开钧先生,有《中国金石学讲义》《篆刻学》《金石文渊》以及《中国古代器物学》等数十种著述。陆开钧更是金石碑版鉴藏大家,每逢有人呈拓本向他请教,其必定欣然题跋并详细诉说其源流。同时期的还有唐醉石先生(原名唐源邺),作为西泠印社的主要创始人之一,其平素酷爱收藏金石印章,曾于《艺甄》上发表《归卧楼》等四枚印章,是名副其实的民国印学大家。不仅如此,唐醉石还让儿子唐大康拜印学名家徐松安为师,同时又团结广大篆刻名家筹建东湖印社,有力地推动了印学的传播、发展和传承,补上了印学史上极为重要的一环。

二、民国时期印学研究的特点和作用

民国是印学复苏的重要时期。在此阶段,印学很好地完成了由传统向现代化的过渡,并构建出理论框架,指出实践方向,在连接当代印学体系的链条上起到了桥梁式的过渡作用。民国时期印学研究有诸多特点,具体包括以下几个方面:

(一)开启了印学通识的教科书模式

自从文人印章兴起以来,印章艺术逐步获得独立。在传统语境下,文人或收藏人士面对印章艺术时,往往是独自把玩品鉴;或三两友人评其优劣;又或是篆刻名家师徒相授,完成衣钵传承;再或者有感而发,将其赏玩心得诉诸文章。进入民国时期,国内文艺教育受到西方教育模式的影响,开始逐步建立院校和艺术类专业课程体系,篆刻这门传统艺才逐渐改变之前原有的师徒相授、自我品鉴的赏评形式,作为一门艺术课程进入现代美术教学体系中来。但由此引发的问题是,传统的、零散的和缺乏系统性的印学理论展现出诸多不足,难以符合民国时期的篆刻教学要求。在这种背景下,由专业院校、社团组织和相关学者编撰一些具备学科性、教育性和系统性的印学教材资料便成为彼时印学发展的重点。在这种时代背景下,一些能够符合教学的印学理论著作应运而生。其中比较有代表性有寿玺的《篆刻学讲义》、李健的《金石篆刻研究》、潘天寿的《治印谈丛》以及傅抱石撰写的《摹印学》《刻印概论》和邓散木的《篆刻学》,等等。

而民国时期这些教科书式的印学通识读本,其最显著的特点便是所表现出的范式效应,即科学实践的公认范例。其中包括定律、理论和实践,能够为特定、连贯的科学研究提供模型和支撑。同时,这也是自然科学走向人文科学的重要步骤。在今天看来,虽然民国时期的这些印学通识读本甚为普通,但这些通识读本明显区别于传统的印学理论著作,并成为民国时期大多数印学入门教材编写的范本。即便发展至今天,我们翻开一些现代出版的印学入门书籍和篆刻教材,也可以看到民国时期部分篆刻讲义的影子。

(二)印学著述运用了新的方法

民国是新史学从萌芽发展至成熟的重要时期,而新史学倡导的学术方法论在整理历史资料和历史科学体系方面发挥了重要作用。印学作为我国传统的艺术形式自然也受到新史学方法论的影响,从而得到了更加科学的整理和系统性的规划。

首先,二重证据法在印章考辨和印学著述中的应用,使得印论整理和印史编写更加科学。二重证据法是王国维等人在结合乾嘉学派考证法和西方新理学的基础上,并根据历史研究实践总结出来的新方法。其主张“纸上材料”和“地下材料”的相互结合。这与之前历史研究中注重经史文献考证的方法不同,历史资料和历史文物的相互印证,显然更加具有科学性和说服力。

其次,科学系统下的印论整理也是民国时期印学研究的一大特点,其颠覆了以往印学研究的附庸性、感情化和零散性。毕竟受众较小的印学研究在传统体系下往往被认为是雕虫小技,而印学理论也往往附庸于历史类、艺术类和文化类等论文研究中,缺乏专门、系统的整理与挖掘。而进入民国时期后,随着新史学理论的兴起和整理国故等文化运动不断推进,关于印学的研究越来越多,实践也在不断增加。在这种背景下,印学研究开始逐步走上系统化、专业化的道路。

最后,史学体系下的印史编写是民国时期印学研究的又一大特点,其让印学研究变得有历史可循,有时间线可以追踪,从而让印学成为一门独立、系统且具有发展性的新的现代学科。其中,最具代表性的便是傅抱石撰写的《中国篆刻史述略》。这是在新学术理论下编写而成的第一部现代性篆刻史论著,在印学研究史上具有划时代的意义,为现代印学指出了一个研究方向。

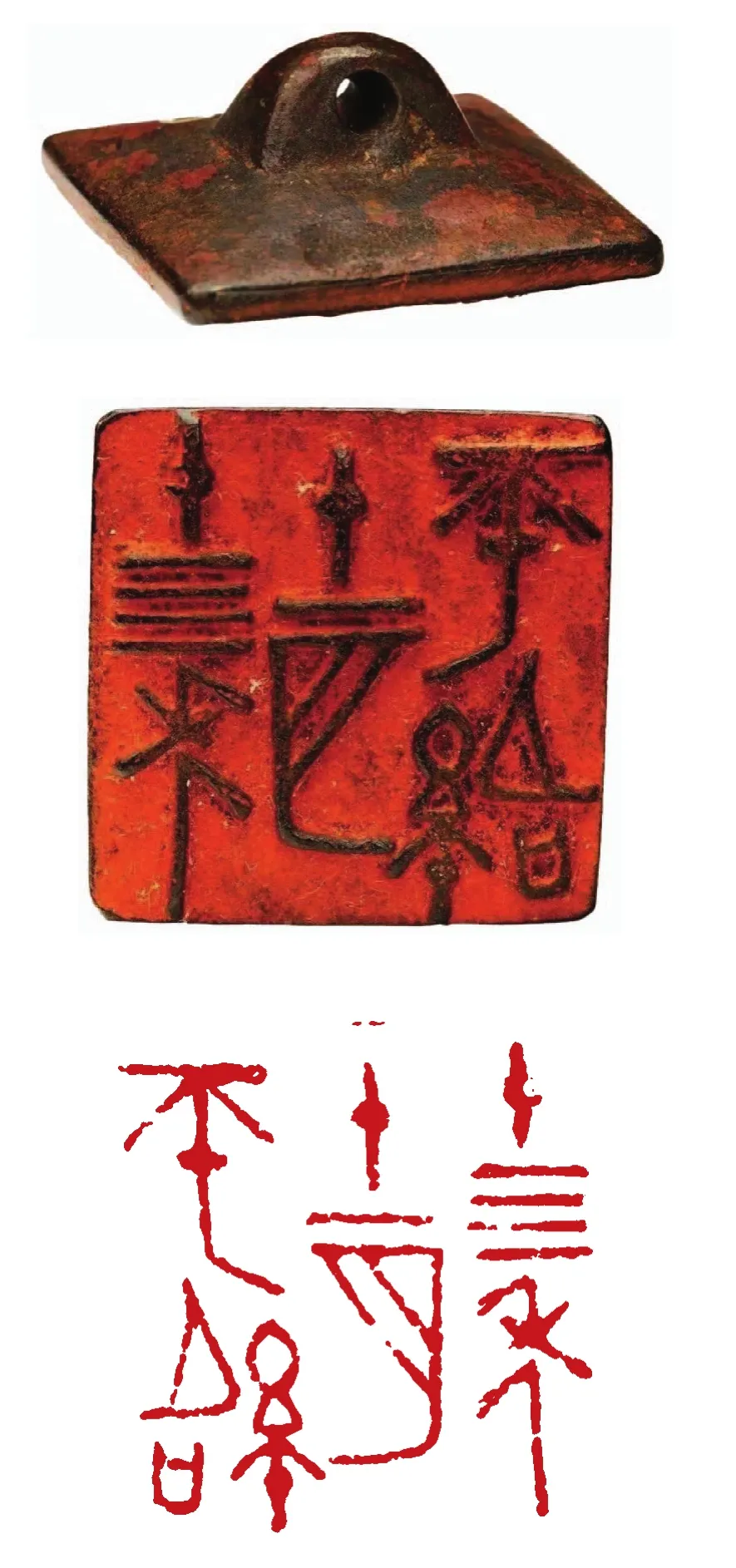

(三)古玺考辨的多视角创获

古玺是对先秦印章的称谓。元代金石篆刻研究大家吾丘衍曾说“三代无印”,是指在元、明和清朝前期,史学界和金石篆刻界对古玺所知甚少,更遑论普通人士了。但进入清末民国时期,随着大量古玺的陆续出土,古玺鉴藏才逐渐引起社会各界的关注。与此同时,民国时期新史学方法论的广泛应用,也促进了古玺身份科学鉴定工作的推展。其中,在古玺身份鉴定方面,王国维是最具代表性的近现代名家,其采用二重证据法将先秦古玺与石经古文、战国文物上的铭文、货币文字以及古陶文、金文等结合在一起,相互印证,并在《桐乡徐氏印谱序》中发表了自己对古玺的诸多看法。此外,黄宾虹在其著作《关于铜器之艺术》中多次提到商代印玺,同时在庚辰版集古印谱弁言中对古玺印章的起源做出了一定的探讨。(图2)

图2 先秦古玺外观、印面及其拓片(由上至下)

民国时期印学研究的另一大成果是古玺文字学的成立,也就是以古玺为主要依据对古代文字的谬误、演变和具体含义进行研究,其中较有代表性的当数嗜印如痴的黄宾虹。其不仅收集了大量古玺印章,更是著作了《古印文字证》《古印谈》《陶玺文字合证》等文章,对古玺文字展开了诸多方面的探讨。当然,民国时期对古玺的研究远不止这些,对古玺特点的分析、古玺印谱的系统性整理等也都取得了不俗的成果,从而为现代印学研究提供了更多参考和方向。

结语

综上所述,民国时期是印学研究复苏的重要时期。其间,不仅印学研究得到了全面发展,更取得了大量研究成果,并形成了系统化、专业化和科学化的印学研究体系,从而为现代印学研究发展奠定了坚实的基础,更将印学研究引领至史学、语言学、艺术美学等多个方面,为印学研究发展提供了更加广阔的空间和前景。