闽产道地灵芝产业化发展现状、存在问题与对策建议

2022-10-15翁立姗

翁立姗 金 浪

(福建中医药大学,福建 福州 350122)

2020年最新版《中国药典》第一部中记载:灵芝具有补气安神、止咳平喘的功效,临床上被用于治疗心神不宁、虚劳短气等不适[1]。福建省是中药材资源生产大省,也是传统灵芝产区,正在积极建设道地药材生产基地,以创立道地药材品牌,凸显道地药材特色和优势。2001年第一个道地药材(建泽泻)基地建设项目立项,2007年建立11个道地中药材品种示范基地,2012年全省中药材GAP示范基地、技术平台等项目建成[2]。2008年成立福建省中药材产业协会,2016年协会从闽产药食同源品种溯源、市场及行业开发角度考量,将灵芝纳入九大闽产中药材品牌“福九味”。早期,灵芝在中国规定作为中药材、药品或保健品的原料,利用率较低,2019年将灵芝孢子纳入食品材料,扩大了灵芝使用范围。为了推动福建省道地灵芝的开发与应用,2021年灵芝被纳入《福建省灵芝、铁皮石斛、西洋参按照传统既是食品又是中药材的物质管理试点方案》,以促进福建省灵芝产业发展,助力实现乡村振兴。

1 闽产道地灵芝产业发展现状

武夷山脉是全国灵芝重点产区,其中以浦城县和武平县为主要种植区域,在武夷山市、南平市顺昌县等地有零星分布。栽培品种主要有‘赤芝119’、太空灵芝S3号菌株和紫芝‘武芝2号’,栽培方式以段木仿野生栽培、代料栽培和林下有机栽培为主。

1.1 闽产灵芝栽培现状

(1)浦城县灵芝产业现状。浦城县位于武夷腹地,地处闽江、信江和钱塘江三江源头,多元化地貌是其孕育丰富生物资源的重要因素。截至目前,已发现野生药用植物1 200多种,中药材种植总面积约3.83万亩(1亩≈667平方米,下同),规模种植的药材品种主要是灵芝和薏苡仁。浦城县灵芝栽培历史超过30年,栽培方式主要为段木仿野生栽培和代料栽培。据统计,2020年全县灵芝种植面积为1 800亩,栽培品种主要有鹿角灵芝、紫芝和赤芝。2019年和2020年的全县灵芝鲜品产量和产值分别为504吨、604.8万元和630吨、756万元。2021年农户生产的灵芝干品产量为274吨。

2017年,浦城灵芝栽培基地规模总量超过5 000亩,年产值约3亿元,出口额达0.11亿美元,在中国灵芝产业中排名前三,被誉为“中国灵芝城”[3]。全县共有灵芝有机认证基地8个,仿野生有机灵芝示范基地1 530亩,平均亩产灵芝约500千克,亩产值5万~8万元,每年每亩可增收2万~4万元。2021年全县灵芝标准化生产基地建设项目共16项,年产274.5万袋,每年新增产值2 724万元,年利润约768万元。制作活体嫁接灵芝艺术盆景,年产观赏灵芝上万株,年产值约2 000万元。

(2)武平县灵芝产业现状。武平县位于武夷山脉最南端,境内森林覆盖率高达74.2%。该县将紫芝产业作为发展林下经济和深化林改(集体林权制度改革)的重要举措,主栽品种‘武芝2号’是当地经多年培育得到的优质、高产、抗逆性强的优良品种,平均单产可达25.05千克/米3(干品质量/菌材)。2017—2021年,全县紫芝产量由2017年的20吨增加至2021年的335吨,增幅达15.75倍;平均每吨价格由前期的30万元上升至2021年的33万元;产值由2017年的600万元提高至11 055万元。据统计,武平县以公司、合作社、家庭农场和规模种植户形式种植紫芝的有83家(户),种植大户98个,平均产值79.6万元,2021年总种植面积达19 717亩。全县林业收入占农民人均纯收入的比重由1/6提高到1/4。

1.2 闽产灵芝加工产业现状

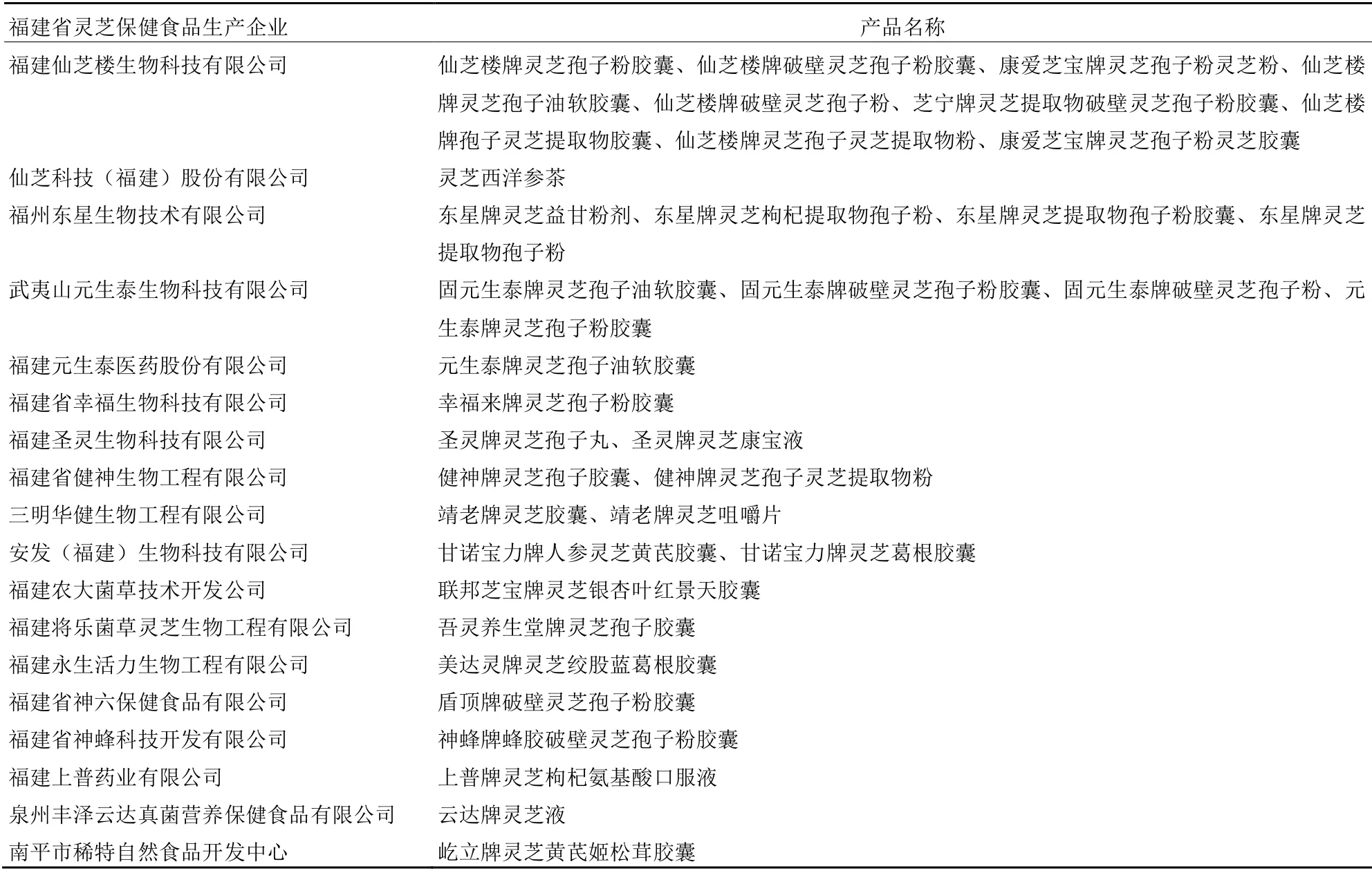

早在2004年,福建省农业科学院科研人员就以灵芝等几种药用菌为原料,加工生产了片剂、饮剂、胶囊、口服液及袋泡茶五大类产品。作者通过登录国家市场监督管理总局特殊食品安全监督管理司官网,查询到截至2022年1月,福建灵芝产品以破壁灵芝孢子粉、提取物、孢子油原料为主,大多数为单方产品,少数为灵芝孢子粉与提取物的合剂产品。灵芝相关保健品有灵芝孢子粉与破壁孢子粉胶囊、灵芝提取物孢子粉与提取物孢子粉胶囊、灵芝孢子油软胶囊等(详见表1),药物产品有灵芝胶囊、灵芝糖浆、灵芝颗粒、灵芝片、灵芝菌合剂等,食品有灵芝咖啡、灵芝厚椰乳、灵芝奶茶、灵芝慕斯蛋糕、灵芝酸枣糕等,日用品有灵芝牙膏、灵芝肥皂等。近几年,龙头企业福建仙芝楼生物科技有限公司带动全省灵芝产品形式由粗加工原料转向精深加工产品,同时栽培技术得到创新,如利用薏苡仁壳和秸秆制作培养基,增加了灵芝多糖含量,促进了闽产灵芝的产业化发展,经济社会效益明显。

表1 福建省灵芝保健食品生产企业及产品名录

1.3 闽产灵芝流通产业现状

2020年福建省中药材类销售总额达10.2亿元,占全国销售比重为1.84%;中成药类销售总额为36.72亿元,占全国销售比重的1.08%。全省灵芝经营模式包括 “企业+基地+农户” “农民专业协会+农户”及农民专业合作社、农户自产自销等,尚未建立全面的中药材市场,芝农销售渠道少,生产的灵芝主要通过中介及销售商收购,或淘宝、天猫等网络平台自产自销。其中,浦城县灵芝产业形成了“市场+公司+基地+农户”一体化经营模式,当地农户生产的灵芝由仙芝科技(福建)股份有限公司按市场保护价统一收购。灵芝产品销售渠道除传统的直营专卖店、加盟店、联盟专柜并存外,还建立了电子商务和新零售等新型销售渠道。福建仙芝楼生物科技有限公司在全国26个省份建立了直销网点,产品远销三十多个国家和地区。

1.4 闽产灵芝文化产业现状

“十二五”作为福建省文化产业发展的新起点,结合当地历史文化和自然资源优势,孕育了朱子文化、海丝文化、茶文化等一系列丰富的当地文化。灵芝因其独特的造型及美好的寓意被开发成灵芝盆景用作观赏;早期福建福安赛岐食用菌研究所将灵芝子实体制作成艺术品,如根雕、彩绘及十二生肖摆件[4]。2017年、2018年相继在福州、浦城举办两届“灵芝文化节”,近年来企业开设的数个灵芝博览园、体验馆等,将灵芝文化与科技融合,满足传统养生和现代保健相结合的当代“花式养生”理念。

2 闽产道地灵芝产业存在的问题

2.1 生产环节存在的问题

(1)优质菌种缺乏。现福建灵芝栽培模式主要有段木仿野生栽培、袋料栽培及林下有机栽培3种。当前生产中的重要问题之一是缺乏优质菌种。菌种质量与菌株的生物学特性、菌种的纯度有关,相关研究表明,优质菌种提纯、复壮的缺乏,栽培土壤微生物种群的变化及灵芝的自毒作用,导致了优质菌种的退化。而灵芝育种工作周期长、投入大、见效慢,福建省尚未建立严格的制种技术体系,以及完善的品种审定机构和良种繁育基地,缺乏统一的菌种质量标准和权威的检测机构,大部分菌种企业在无菌种生产资质的情况下自行营业,灵芝菌种生产经营领域亟待规范。

(2)品种选育技术落后。伴随着灵芝栽培技术、次生代谢产物提取和精加工技术研究的深入,以及产品的规模化发展和人民健康意识的增强,高品质产品成为大众的追求。但目前国内关于较高药用成分的灵芝菌种选育研究较少。由于灵芝孢子萌发较困难,一般采用原生质体单核化、而后用杂交的手段进行菌种选育。灵芝原生质体诱变的方法主要有紫外诱变、氯化锂诱变、脉冲电流诱变、常压室温等离子体(ARTP)诱变等,其中紫外诱变原生质体是当前最常用且效果较好的方法。灵芝栽培企业研发能力薄弱,育种技术落后,难以选育出优良品种。

(3)生产标准化程度低。各地对药用真菌中重金属和农药残留的限制标准不一,致使各产区、各批次的灵芝在砷、铅、锰、汞含量上都存在差异。目前存在农药检测方法不符合国际标准、灵芝原料质量控制缺乏相关行业标准、灵芝产品市场标准不统一等问题。建立行业质量标准是一个系统工程,具有一定的难度。福建省对灵芝产业的政策扶持、项目支持和资金投入力度不够,区域内的灵芝种植主体主要为农户或合作社组织,通常规模较小,集中连片种植较少。栽培管理方式粗放,自然环境、菌种、原材料选择、栽培场所、采收和干制等环节缺乏统一标准,难以保证产量和品质。

(4)专业技术人才缺乏。根据2021版《福建省统计年鉴》的统计数据,2020年福建省研究生毕业生数量为15 455人,其中医学与农学研究生毕业2 686人,仅占毕业生总数的17.38%。福建省国有单位农业技术人员数量由2015年的1.3万人下降到2020年的1.2万人,年均降幅为1.42%;农林牧渔业技术人数由2015年的22 558人下降至2020年的21 394人,年均降幅为1.05%。芝农文化水平参差不齐,对先进栽培理念的接受程度不一,种植技术难以得到普遍、明显的提高,当前福建省农业产业发展正处于上升阶段,现有的专业人员从业人数及其专业化水平难以支撑全省灵芝产业发展,对农业科技高层次人才的缺口较大。

2.2 加工环节存在的问题

(1)加工技术创新能力不足。产品的加工程度是衡量经济效益的标准之一,虽然福建省灵芝种植规模扩大,产量明显增加,但产品之间的差异性较小,同质化严重。灵芝作为名贵食药用菌,在治疗肿瘤、提高人体免疫功能等方面具有重要作用[5],但其有效成分复杂且总量较小,提取纯化工艺繁琐,对于生产技术和生产设备都有较高要求。福建省灵芝加工企业多数生产规模较小,加工设施、装备和工艺参差不齐,难以满足GMP认证的要求。研发创新资金投入少,基础应用研究及新产品开发的技术人才及科研平台的匮乏,导致整体创新水平低,尚未形成自主研发体系,新产品开发相对滞后且产品附加值不高。

(2)加工产业聚集程度较低。产业聚集作为全球优势产业的一个共同特征,是提升产业竞争力、形成区域竞争优势的重要因素之一。对福建省9个地级市的医药制造产业进行聚集度测算的结果,福建省医药制造业的区位基尼系数(0.02)、行业集中率(0.56)和E-G指数(0.02)普遍较低,表明福建省医药制造业布局分散,产业聚集程度低[6]。灵芝“药食同源”的特性在福建省中药材产业发展中起到关键作用,但受到产业布局不合理、专业人才数量少、企业创新机制不足及政府重视程度不够等因素的制约,闽产灵芝加工产业乃至整个中药材产业的聚集程度均较低。

2.3 流通环节存在的问题

(1)电子商务交易平台监管体系不完善。在“互联网+”大背景下,传统交易形式难以满足市场需求,闽产灵芝交易需向现代市场转型升级。据了解,当前闽产灵芝主要通过淘宝、天猫、京东及小部分直播平台进行精加工产品的销售,通过中药材诚实通、中药材天地网等第三方交易平台批发和零售初加工产品。然而,上述中药材第三方交易平台普遍存在电子商务标准体系不完善的问题,由于在电子交易过程中,消费者难以直观辨别实物的颜色、气味等,一些不良商家受利益驱使,售卖掺假、熏硫磺、染色等问题产品,在损害消费者权益的同时,使得行业信誉和产品口碑遭受质疑。

(2)产品安全保障体系不健全。由于偏重追求经济快速发展,而忽略了对产品质量安全的保护,福建对道地药材知识产权的保护不得当,法律保护的意识淡薄、体系不完善,导致市场产品质量良莠不齐。

(3)绿色贸易壁垒影响产品出口。绿色贸易壁垒是贸易进口国以保护自然和生态环境以及人类与动植物健康为由,制定的高于一般国际标准的保护措施、法律法规及相关标准等,以确保进口商品质量符合标准,并将环境保护贯穿产品全产业链各环节,从而限制其他国家产品进入本国市场的行为[7]。闽产灵芝产品主要以补充剂或功能食品、保健品、化妆品以及中成药原料形式进入国际市场,产品安全问题主要包括因生产环节缺乏质量管理体系而导致产品质量难以保证,以及农药残留、重金属等外源污染问题。福建省对灵芝等中药材在农药残留限量标准方面的研究起步较晚,而美国、欧盟等发达国家对这方面的限量标准却非常严格。高标准的技术贸易壁垒限制了福建省灵芝产品的出口,出口的灵芝产品曾因农药残留问题被退回。

2.4 文化环节存在的问题

福建省2016年文化产业增加值占全省GDP的4.13%[8],距离“文化产业增加值超过全省GDP的5%,成为福建省的支柱产业”的目标还有一定距离。闽产道地灵芝产业作为福建省中药材产业的重要组成部分,其文化环节尚存在以下问题。

(1)灵芝文化挖掘与开发不足。福建省中药材资源丰富,文化历史悠久,其中闽北武夷山和闽南保生大帝对全省中药材文化的影响,意义深远[10]。但福建省各灵芝产区对当地历史文化资源挖掘不足,各地旅游开发呈现同质化,缺乏区域特色,建立的灵芝博览园、灵芝产业园等以观赏灵芝栽培为主,因缺乏趣味性,游客少有参与;灵芝文创产品的打造,未能凸显当地的历史文化内涵,如灵芝盆景外形大同小异,灵芝卡通形象单一、不灵动。

(2)融合现代信息技术的创新力度不大。2012年印发的《关于进一步推动福建省文化产业发展若干政策》中指出:“加强文化产业与科技融合”是推动福建省文化产业发展的主要动力之一[10]。福建省虽已较大力度挖掘闽产道地灵芝历史文化资源,但灵芝文化与科技融合的广度和深度仍十分有限,灵芝企业由于缺乏相应理念,对产品结构调整和升级的研发投入亦有限,亟待进一步创新优化。

(3)闽产道地灵芝品牌建设滞后。福建省陆域与浙江、江西、广东三省毗邻,与中国台湾仅一海相隔,因独特的区位条件而成为海峡西岸中药材集散地,但其在道地药材品牌建设领域却落后于其他省份。例如:浙江省早在清朝时期就建立了浙江道地药材品牌“浙八味”;江西以道地药材和药食同源药材“赣十味”筛选为契机,打造了“赣药”品牌。而福建省直到2013年才开始以闽产灵芝、金线莲等九大闽产中药材为对象,打造“福九味”品牌。闽产灵芝是“福九味”中产业规模较大、发展前景较好的道地中药材种类,但由于品牌意识不强、产品包装粗糙、品牌名称及标识的辨识度不高等问题,导致其文化产业的发展遭到很多阻力,限制了灵芝产业的健康发展。

3 闽产道地灵芝产业化发展建议

3.1 培育灵芝优质菌种,建立菌种繁育体系

(1)保护野生资源。野生灵芝的药用价值与经济价值高,被纳入药食同源试点范围,遂使市场需求量大幅增加,而过度采摘又导致野生灵芝资源岌岌可危。据福建气象局统计,近年来福建省年降雨量多,日照时间短,昼夜温差大,不利于野生灵芝生长发育,甚至造成死亡。借助福建省第四次资源普查的东风,摸清福建省野生灵芝资源分布情况,实施就地保护与迁地保护相结合的方式,在道地区域内建立野生药用资源保护点;落实野生药材资源保护管理条例,加大宣传力度,提高民众保护意识,加大对违法行为的处罚力度;建立灵芝野生资源濒危预警机制与监测长效保护机制,收集闽产道地灵芝优良种质资源,建立菌株真伪鉴别系统与种质资源圃,完善道地灵芝种质资源库。

(2)重视菌种保藏与提纯复壮。优质菌种是实现灵芝产业健康可持续发展的基础,通过提高灵芝的优质繁育技术,开展提纯复壮,选育优良菌株,同时采用适宜的保藏方式,减少传代次数,有效缓解因长期传代培养导致的种质退化,提高灵芝菌种生产的生物转化率、降低污染报废率。

(3)建立优质菌种繁育体系。优质菌种是培育优质灵芝的前提,优质菌种的培育需要严格把控菌丝培养和子实体生长过程中的培养料或段木质量,以及水土、温度、湿度、光照等环境要素,以担孢子形态、子实体形态和菌株ITS序列作为灵芝菌种鉴别的参考指标。通过采用ITS-RFLP、ISSR分子标记和ITS技术对野生灵芝菌株进行鉴定,筛选优质菌种,同时建立灵芝菌种繁育基地,对野生菌株进行人工驯化。加大对闽产灵芝企业的扶持力度,鼓励采用紫外诱变育种等传统育种与ARTP诱变等现代育种技术相结合的方式,培育形态优良、质量稳定、有效成分含量高的优良菌种。

(4)建立标准化种植基地。2019年闽产道地中药材灵芝规范化种植项目获国家科技部正式立项,标准化种植基地的实施主体是企业,政府主要起引导、扶持和监管作用。该项目以推进农业规模化、标准化、专业化、机械化、信息化为重点,稳步提升灵芝等道地中药材质量,坚持“市场+公司+基地+农户”的生产经营模式,抓好标准化生产,大力开展灵芝种植标准的示范、推广、宣传和培训,推广无公害标准化生产技术,按照国际GAP标准和有机农业生产技术规范进行生产基地管理。加强基地基础设施建设,配备物联网传感器、摄像头,温度、湿度传感器及恒温、恒湿自动化控制设施,建成基础设施条件较好、通行便利、抗灾能力较强的高标准灵芝生产基地,助推健康中国战略和乡村振兴战略的实施。

3.2 加快产业集群建设

(1)增强技术创新能力。面对当前国际绿色贸易壁垒,要注重技术创新,通过提高创新水平生产符合国际标准的灵芝产品。一是提升产业技术水平,促进福建中医药大学、福建医科大学、福建农业科学院等科研队伍与灵芝龙头企业合作,完善技术创新人才队伍建设。二是落实优惠税收、补贴等政策,加大对灵芝企业技术创新扶持力度,建议政府对灵芝产业化创新技术设立专项奖励。三是建立高新技术研发基地,促进灵芝产品的转型升级,积极进行国际标准认证,提高对绿色贸易壁垒的应对能力。

(2)加快人才培养与引进。一是大力实施人才强农战略,围绕福建省灵芝产业发展的目标,培养懂技术、有文化的新型农民,提高农户的综合素质和吸收、应用新生产技术的能力。组织现有农技人员参加院校进修、集中培训等,促其知识更新和专业结构优化,满足产业多元化发展需求。二是加强产业科技人才队伍建设,依托高等院校、技术院校等开设灵芝产业相关课程,逐步建立专业人才培养体系;探索校企合作培养模式,企业可对院校提出人才职业技能和素养的具体要求,同时为学校提供实训、实践场所,缩小院校培养的人才与实际需求间的差距。三是采取引进与培养相结合的方式,多层次、多形式地加强福建省产学研单位与国内外的科研合作,加大食用菌领域的硕博研究生培养力度,培养高端的栽培生产人才、产品研发人才、企业管理人才,乃至行业领军人才。四是鼓励灵芝生产企业引进高层次人才和实用性人才,在科研经费、购房补助等方面提供更多政策倾斜;地方政府可出台人才引进的优惠和奖励政策,吸引相关专业的大学生、技校生回乡参与灵芝产业的发展。

(3)加强闽产道地灵芝品牌建设。品牌影响力作为区域及国家发展潜力的体现,对推动地区经济发展意义重大。第一,依托福建省灵芝历史文化底蕴和优越的自然资源优势,联动“福九味”品牌的市场竞争力和社会认可度,打造闽产道地灵芝集群品牌,提升产业整体竞争优势。第二,建设闽产道地灵芝地理标识认证体系,通过引入“互联网+”、区块链技术,建设信息共享互信的闽产道地灵芝认证工作平台,融合多元化信息展现闽产道地灵芝的综合特性,建设闽产灵芝的品牌打造、评价与保障体系。第三,重视相关专利保护,充分利用相关法律法规制定符合闽产道地灵芝特色的专利保护战略。第四,基于道地药材自身品牌价值创新营销战略,根据闽产道地灵芝的功效、产地和质量特征,侧重其药食同源这一特性的品牌形象包装,采用线上、线下结合的营销模式。灵芝文化建设是树立闽产道地灵芝品牌形象的有效手段,通过与“朱子文化” “茶文化”等武夷特色文化及武夷山自然人文景观相融合,设计灵芝文化会展项目,打造闽产道地灵芝品牌,提升闽产灵芝文化软实力,推动闽产道地灵芝文化产业走向全球。

3.3 实现产业转型升级

(1)推进市场信息化建设。闽产灵芝产业已具有一定规模,但是市场信息流通不畅现象仍较普遍。通过联结优质菌种、生产、储藏及销售各环节,形成生产、流通配套体系,推动产供销对接,促进闽产灵芝产业化发展。一是在完善信息化服务体系的基础上,依据闽产灵芝产业优势,构建规范、高效、可行的灵芝互联网信息化服务平台,加快灵芝产业标准化建设,规范服务平台的运营管理;通过政府扶持,整合、优化信息化平台与资源,实现从规范种植、产品标准、流通追溯到交易服务等的各项功能,提高服务平台的执行力。二是组织政府部门和药农、药商、药企等产业链实体共同参与,构建移动端信息化平台,为药农和药商提供技术指导,帮助药企实现经济效益,为政府决策提供有益参考。三是推广“互联网+”发展模式,提升信息化服务平台的管理和服务能力,发挥信息化服务的规模效益。

(2)打造质量安全追溯平台。灵芝作为药食同源中药材,推进其全程质量追溯是一个系统工程。一是简化溯源流程,重点追溯灵芝的基源、产地、农药使用、生产周期、采收时间及初加工方法等,建立对应的检测标志(并非单一的含量或者浸出物标志),同时减少冗余的追溯项目。二是对使用可追溯灵芝原料的企业给予政策倾斜,如提高对使用溯源原料中成药的报销比例和范围,强制要求中药注射剂和颗粒剂生产企业的核心原料必须使用可溯源产品等。三是实现快速产销对接,加快信息化建设、让供需双方透明化的同时,提高产地初加工、仓储物流、第三方监测等配套服务保障能力。四是构建灵芝产品质量安全追溯管理平台,建立从菌种、原材料、生产、采收到加工、检测、流通、目标市场等全程可追湖的质量安全控制体系,实现供应链全程质量安全检测、控制、管理、溯源等,并将区域内的企业、农民合作社、家庭农场全部纳入该追溯监管平台。

(3)基于“山海协作”模式加强闽浙合作。福建省北部与浙江省南部接壤,作为东南沿海省份两者在地形、气候、土壤等地域文化方面的相似度极高,但是两省在经济福利水平方面存在差距。武夷山脉闽浙灵芝产区是我国原木灵芝栽培、产品深加工及高质量产品的先行者,其中浙江龙泉是“中国灵芝核心产区”,福建“武平灵芝”与浙江“龙泉灵芝” “龙泉灵芝孢子粉”均获得国家地理标志保护产品认证。浙江全省灵芝种植面积为3 000亩,年产值约15亿元,占全国灵芝总产量的30%。闽浙作为紧密相邻的两个省份,以闽浙两地区域差异为发展机遇,基于“山海协作”模式加强“山” “海”合作,通过两省农业科技合作、建立灵芝合作项目、制定相关政策、招商引资等一系列措施,可为闽产道地灵芝产业化发展和探索闽浙合作共赢、协调发展新模式起到导向作用。

3.4 促进闽产灵芝文化产业融合

福建省历史文化资源丰富,文化底蕴深厚且具有区域特色,通过“跨界”将闽产灵芝与福建历史文化、民族文化、宗教文化、节庆文化相融合,促进闽产灵芝文化产业集群发展。

(1)深层次挖掘闽产灵芝文化。福建省拥有18个国家级旅游风景区,其中5A级景区共有9个。武夷山国家自然保护区是闽产野生灵芝的发源地,具有丰富的自然资源和悠久的灵芝历史文化,可组织专家进行实地调研,充分挖掘闽产道地灵芝历史文化底蕴,打造旅游线路[11]。通过建立灵芝产业研学基地、结合“朱子文化”举办灵芝文化节、开设灵芝文创产品展览馆[12]、建设灵芝文化产业园等,打造集“看、学、尝、体、购”于一体的闽产灵芝旅游服务业。紧密结合南平、三明、宁德等地自然资源优势和文化特色,发展灵芝工艺美术,搭配花石、假山等,制成符合现代审美情趣的盆景,满足当代消费者多元化的需求。

(2)促进闽产灵芝文化科技融合。打造闽产道地灵芝文化产业科技创新体系,加快灵芝文化产业发展,增强闽产灵芝产业核心竞争力,推动闽产道地灵芝产业成为福建省中药经济支柱产业。依托福州新技术产业园区,打造福建灵芝动漫卡通形象,以新媒体动画短片形式,运用抖音、微信、微博等短视频和网站平台,展示与动态传播闽产灵芝历史文化。借助文化与科技产业发展手段,推出富有闽产道地灵芝特色的影视作品、图书、文化衫等,加大宣传力度,进而提升闽产道地灵芝文化影响力。

(3)发挥闽台“药缘”优势。台湾早期隶属福建辖区,两地虽一海相隔,但是文化一脉相承,闽台中药文化互动频繁,形成了独特的“药缘”关系。台湾文化产业起步早、人才培养体系完善,在网络信息、影视、文化中介等方面具备较大优势。闽产道地灵芝产业可借鉴闽产茶产业的发展优势,结合闽台“药缘”优势,通过加强灵芝标准化种植加工,培育相关科技人才和龙头企业,加快产业集群建设,弘扬灵芝历史文化,创新发展模式,拓展域内外市场等途径,大力推动闽产道地灵芝产业化发展。

4 结 语

随着人们医疗保健意识的增强和全球保健品产业的发展,2020年我国将灵芝纳入“药食同源”中药材目录,明确灵芝食品属性,在未来食品和药品领域,灵芝的需求都会明显提升,灵芝产业发展前景广阔。福建省作为灵芝生产大省,悠久的历史源流、得天独厚的自然环境奠定了闽产灵芝的道地性。针对闽产灵芝产业化发展中存在的较多问题,提出如下应对措施。

(1)建立灵芝野生资源濒危预警机制与监测长效保护机制,保护野生资源,加强优质菌种繁育,重视菌种保藏与提纯复壮,建立优质菌种繁育体系和标准化种植基地。(2)提高产业技术创新水平,加快专业人才培育和引进,依托闽产灵芝历史文化基础及优越的自然资源优势,实现灵芝产业集群建设。(3)推进市场信息化建设,通过简化溯源流程、给予政策倾斜和实现快速产销对接,构建质量安全追溯平台,加强闽浙合作,实现闽产灵芝产业转型升级。(4)通过“跨界”将闽产灵芝与福建历史文化、民族文化、宗教文化、节庆文化相融合,深层次挖掘闽产道地灵芝历史文化,促进文化科技融合,充分发挥闽台“药缘”优势,加快闽产道地灵芝品牌建设,提升闽产灵芝文化软实力,助力闽产道地灵芝产业化发展。