我国红茶产业现状、加工进展及前景展望

2022-10-13滑金杰袁海波江用文

滑金杰,袁海波,江用文

中国农业科学院茶叶研究所,杭州310008

红茶是全球第一大茶类,红茶产量约占全球茶叶总产量的57%。我国红茶分为小种红茶、红碎茶和工夫红茶三类,其中以工夫红茶为主要类别。近些年,我国红茶产销两端持续发力,保持着较快的增长率,已经成为继绿茶后的第二大茶类。本文系统回顾了近些年我国红茶产业的生产和销售情况,重点总结了我国红茶加工技术以及红茶特色产品研发取得的进展,分析了现阶段红茶产业存在的问题,并提出了未来红茶产业的发展展望,以期为我国未来红茶加工科技水平的提升,以及红茶产业的高质量发展提供思路。

1 红茶产业现状

1.1 红茶生产情况

2005 年以来,我国红茶产业走出低谷,进入逐年发展的新阶段。首先,根据2011年至今的历年《中国农业统计资料》,红茶产量稳步增长,2020 年红茶产量达到27.62 万t[1-2],比2005 年提升5.77 倍(图1);其次,红茶产量占茶叶总产量的比重逐年增加,由2005年的5.10%提高到2020年的9.42%。

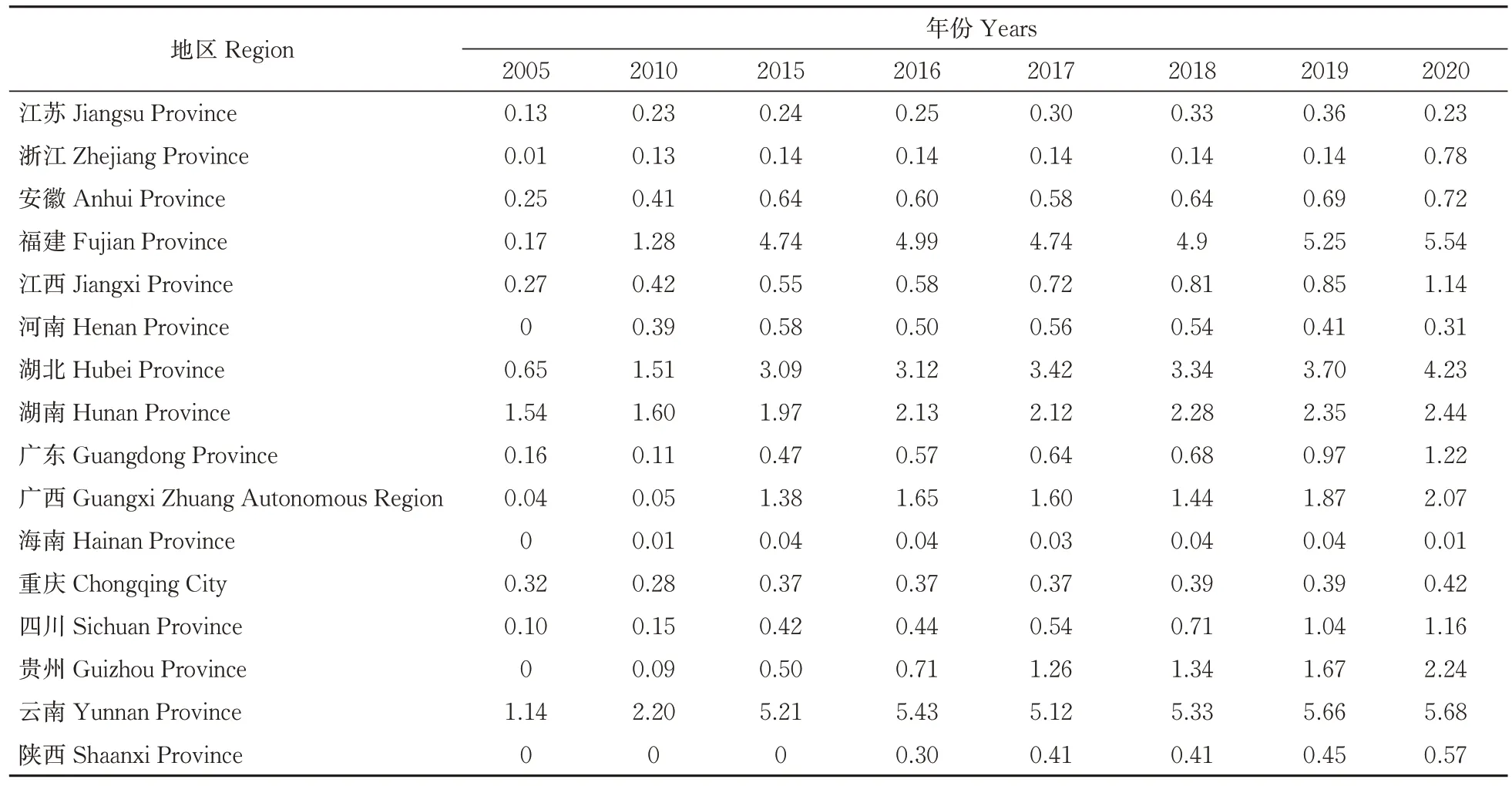

2010 年至2020 年,广西、贵州、广东、四川、浙江等省(自治区)的红茶产量增速较快(表1),其中增速最大的为广西。广西2010 年较少生产红茶,而2020年红茶产量达到2.07 万t,较2010 年增长40.4 倍;贵州、广东、四川、浙江、福建等省2020 年红茶产量比2010 年分别增长23.90、10.10、6.63、5.00 以及3.33倍。此外,山东、山西、西藏、上海等地自2019年也开始生产红茶,现今红茶生产区域已经覆盖全国20 个省(自治区、直辖市)。

表1 2005年至2020年各省红茶产量Table 1 Change of black tea output in different provinces from 2005 to 2020 万t

2005 年只有湖南、云南2 个省的红茶产量超过1 万t,2010 年有云南、福建、湖北和湖南4 个省的红茶产量超过1 万t,至2020 年有云南、福建、湖北、湖南、贵州、广西、广东、四川、江西等9个省(自治区)的红茶产量超过1 万t。2005 年红茶产量超过5 000 t的地区仅有湖南、云南、湖北3 个省,2020 年有云南、福建、湖北、湖南、贵州、广西、广东、四川、江西、浙江、安徽、陕西等12省(自治区)。

1.2 红茶销售及进口现状

2005 年以后,红茶生产面向国内和国外两个市场,红茶出口量和内销量的比例发生了巨大变化。2005 年至2020 年,我国红茶年出口量在3 万~4 万t徘徊,其中2020 年因为新冠疫情导致红茶出口量跌破3 万t[1]。2005 年以前,我国生产的红茶主要是用于出口,但2005年以来,红茶出口量占红茶总产量的比例呈现快速下降的趋势(图2),由2005 年的79.70%下降为2019年的10.43%。

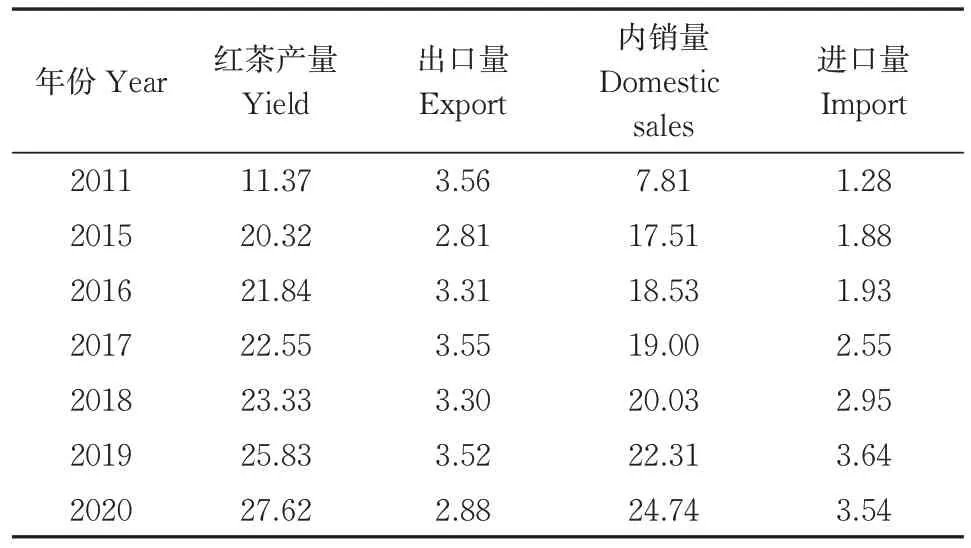

2005 年以来,红茶内销量快速增加,内销的占比也在逐年增加(表2),2020 年红茶内销量达到24.74万t[1],占红茶产量的89.57%,较2011 年的69.69%显著增长,说明现阶段我国红茶产业的蓬勃发展主要依靠国内市场的拉动。茶叶消费需求的多样化,红茶品质特色化,以及红茶暖胃、性温等保健功能的不断挖掘,促进了国内市场红茶需求量的不断增加。

表2 2011年至2020年我国红茶产量、出口量、内销量和进口量Table 2 Change of black tea yield,export,domestic sales,and import from 2011 to 2020 万t

此外,2011 年以后红茶进口量快速持续增加:2015 年进口红茶1.88 万t,至2020 年进口红茶3.54万t,红茶进口量翻番,从进出口数量上看我国是红茶净进口国,但我国红茶出口均价显著高于进口均价,2020年中国红茶出口金额达3.44 亿美元,进口金额达1.29 亿美元,我国靠红茶进口创汇2.15 亿美元。

2 红茶加工技术进展

近年来,随着我国红茶产业的蓬勃发展,红茶加工的创新研究取得了重要进展,研究重点集中于红茶在制品状态的在线感知技术、精准化加工装备的研制、工艺技术的精准化和新技术的开发、以及特色风味红茶产品的研发等方面。

2.1 红茶在制品状态在线感知技术的研究

传统红茶加工仍以人工“一看二摸三闻”的主观判断为主,脱离不开老师傅的主观经验,导致制茶省力不省心,为此学者们对红茶加工各个工序茶在制品的状态进行了系统分析,应用机器视觉[3]、近红外光谱、高光谱、电特性等高新技术对红茶在制品的品质状态进行在线感知,取得了较大的进展,部分技术已在产业上进行了应用。

红茶萎凋状态在线感知方面,宁井铭等[4]提出了一种基于图像和光谱信息融合的萎凋程度定性判别及儿茶素与氨基酸比值定量预测模型,判别准确率达到94.64%;An等[5]研究获得了一种基于机器视觉技术的萎凋叶含水率在线检测预测模型,模型的相关系数(Rp)和外部验证集均方根误差(RMSEP)分别为0.995 7 和9.578 1;Shen 等[6]开发了一种基于微近红外光谱技术的红茶萎凋含水率在线检测方法,建立了萎凋叶含水率快速定量预测模型,模型预测准确率达99.3%。

红茶揉捻状态在线感知方面的研究较少,叶阳等[7]通过揉捻过程中揉捻叶电特性相关参数的系统分析,研发了一种基于电特性的揉捻叶程度在线检测技术,模型判别率达95%。红茶发酵状态在线感知方面,Dong 等[8]应用机器视觉技术对发酵过程叶片的色彩空间变化的非线性捕捉,建立了红茶发酵程度的判别模型,准确率超过93%;Zhu 等[9]利用数字电桥检测发酵叶电特性参数对儿茶素和茶色素的变化响应,建立了一套基于发酵叶电特性的发酵程度判别技术。Ⅼi等[10]提出了基于微近红外光谱和机器视觉系统融合的红茶发酵品质的在线检测技术,基于颜色和光谱融合数据判别红茶发酵程度,预测准确率达89.19%。

红茶干燥状态在线感知方面,陈琳等[11]提出了基于近红外光谱技术利用全局偏最小二乘法和联合区间偏最小二乘法分别构建水分近红外预测模型,实现了干燥叶含水率的快速检测;吴继忠等[12]基于近红外光谱分析技术,应用遗传偏最小二乘模型、竞争性自适应加权抽样偏最小二乘模型等建立了干燥过程茶在制品含水率的预测模型。

总体来看,机器视觉和近红外光谱技术在红茶在制品状态的在线感知上具有较好的应用前景,后续研究应将响应迅速、预测能力优异的感知技术在红茶实际生产中进行落地与推广,最终实现红茶生产由制造向“智造”升级。

2.2 精准化加工装备的研制

加工装备是红茶工艺技术的载体,直接影响工艺技术调控的精准性及红茶产品品质的稳定性和优异性。现有红茶加工装备存在参数控制精准性差、波动大、连续化程度低等问题,为此学者们研制出多台精准调控的红茶加工新设备并进行产业化应用。

针对日光萎凋、室内自然萎凋、萎凋槽萎凋等传统萎凋方式存在的劳动强度大、可控性差等缺陷,业界研发了控光萎凋机、设施复式萎凋、链板式萎凋等系列新装置[13-16],控光萎凋机解决了日光萎凋光质和光强不可控的弊端,设施复式萎凋解决了自然萎凋对环境参数的不可控性,链板式萎凋同时解决了参数不可控性以及劳动强度大的问题,通过温湿度调控、自动翻拌基本实现了萎凋作业的自动化与连续化。通过流体力学进行环境温湿度场模拟分析,创制出具有“广域控温控湿”“微域风控排湿”特点的新型茶叶萎凋机,与传统萎凋机相比,层间温度偏差由±4.35 ℃降低至±1.5 ℃,风速偏差由±2.18 m/s降至±0.21 m/s,实现了萎凋参数的精准控制[16]。

针对传统揉捻机需手动上叶加压、不可连续化等问题,研究人员开发基于PⅬC 控制的自动化茶叶揉捻机组[17],实现揉捻工序的连续化作业。针对无法调控环境参数的难题,研究人员创制出揉捻发酵一体机[18],可精准控制物料温湿度,具有增氧和拌堆功能,使揉捻更加均匀。

针对传统室内发酵温湿度调控能力差,且需手动翻叶、劳动强度大等问题,开发连续化发酵机、自动发酵机等新装备[19-20],实现了对温度、相对湿度、通气等发酵参数的调控,并可连续化作业。针对现有红茶发酵机空间内“热湿”混合不匀、层间温差大等问题,创制出具有“隧道式控温控湿”特点的新型发酵设备[21-22],显著提高了温湿度等参数在空间分布的均匀性和稳定性(温度波动≤1.5 ℃,相对湿度波动≤3.0%),实现了连续化加工,减轻了劳动强度。针对现有发酵设备易产生堆温、发酵不均匀等问题,开发了滚筒发酵机[23],基于PⅬC 对参数的自动控制、湿热技术的创新应用及筒体的持续滚动,实现温湿度调控的均匀性、发酵品质的稳定性,可连续化作业,避免了堆温造成汤色浑暗、香气不高、滋味不醇等问题。

针对传统干燥设备热效率低的问题,开发出电磁滚烘机[24],可精准调控筒壁温度、热风温度和热风风量等参数,与传统链板烘干机相比,其温控精准性显著提升,热效率提升40%以上,生产效率提升25%以上。

上述研究成果表明,我国红茶加工装备的连续化、数字化、精准化水平不断提升,工艺参数控制的精准度和均匀性显著提高,未来红茶加工装备将结合在线感知技术,研制智能化制茶装备和生产线,研建红茶“智能无人加工厂”。

2.3 工艺技术的精准化和新技术的开发

红茶加工工序主要为萎凋、揉捻、发酵、干燥等。近年来,随着红茶关键品质成分的变化规律得到不断挖掘,工艺技术参数的精准化逐步深入,新工艺和新技术不断开发,红茶加工技术得到了多层次、多方位的发展。

萎凋是红茶加工首道工序,鲜叶通过萎凋均匀地失水,叶质变柔软,便于揉捻成条,同时发生一系列化学变化,叶青草气逐渐散发。Wang 等[25]发现60%~62%的适度萎凋技术利于酯型儿茶素的适量转化、黄酮苷的降解以及可溶性糖的形成,利于苯甲醛、苯乙醇、水杨酸甲酯、反式-β-紫罗酮等具有花果香挥发物的富集,所制红茶甜香高长,滋味甜醇。滑金杰等[26]发现富氧萎凋技术有助于加速儿茶素降解,促进茶黄素、茶红素等品质成分的形成,适用于加工汤色高亮和滋味甜醇的优质红茶;Ⅼin等[27]和Ⅼi等[28-29]发现红光萎凋技术利于多酚氧化酶活性的提升、酯型儿茶素的氧化,以及氨基酸、茶黄素等品质物质的形成,同时利于萜烯类基因的表达,利于芳樟醇和α-法尼烯等香气化合物的积累,利于红茶鲜醇滋味和甜香品质的形成;Hou 等[30]发现动态萎凋技术利于氨基酸和茶黄素的转化形成,同时促进香叶醇、苯乙醇、芳樟醇等花果香挥发物的富集,可显著提升祁门红茶的品质。

揉捻是红茶塑形和内质形成的重要工序,萎凋叶在揉捻机械力的作用下叶细胞损伤,茶汁溢出、茶形成条,加速多酚类氧化,为发酵提供条件。蒋金星等[31]研究发现低温揉捻利于多酚氧化酶和过氧化物酶活性的保持,利于茶多酚的氧化、茶黄素和氨基酸的形成,所制红茶品质优异;袁海波等[32]开发了增氧揉捻新技术,可促进多酚类氧化并提升氧化均匀度,相比较传统揉捻,所制成品茶的香气、滋味和汤色品质均明显提升。

发酵是红茶品质形成的关键工序,发酵叶中的多酚类在酶类的作用下发生酶促氧化反应,形成茶黄素、茶红素等红茶特征成分,及“红汤红叶”的特有品质。Hua 等[33]明晰了多酚类在发酵过程中的氧化聚合通路和路径:儿茶素→茶黄素/聚酯型儿茶素→茶红素Ⅰ→茶红素Ⅱ→茶褐素,发现发酵温度25~30 ℃和时间60~90 min 是影响发酵叶内生化反应方向和进程的关键条件;Wang等[34]发现适度发酵利于芦丁、杨梅素-3-O-半乳糖苷、槲皮素-3-O-葡萄糖苷等苦涩味物质的转化,茶黄素和茶红素的保留,以及酯类、醛类、醇类、酮类等香气化合物的累积;Chen等[35]研究了红茶发酵过程中香气物质的形成规律,类胡罗卜素和氨基酸途径关联的挥发物呈增加趋势,而脂肪酸和萜烯关联挥发物呈下降趋势,且类胡罗卜素和氨基酸途径是红茶甜香和花果香品质形成的主要影响途径。Qu 等[36]发现随着发酵温度的增加,茶多酚、茶黄素和茶红素等品质物质含量逐渐下降,而氨基酸、可溶性糖等含量上升,以28 ℃处理下所制红茶滋味和香气品质最佳;江用文等[37]开发了变温发酵新技术,先高后低的变温发酵工艺更有利于茶黄素、茶红素等品质成分的形成和感官品质的提升;Hua 等[38]开发了动态发酵新技术,该技术利于PPO 活性保持,茶黄素、茶红素、氨基酸等物质含量明显提升,红茶产品内质提升一级,品质优异;Chen等[39]研究发现富氧发酵技术利于黄酮糖苷类的降解、酚酸类物质的氧化以及鲜味氨基酸的积累,可明显降低茶汤苦涩味、提升鲜醇感。

干燥是红茶加工的最后一道工序,一方面去除水分便于贮藏,另一方面热化学作用进一步促进茶叶色香味的形成。王近近等[40]明确了干燥温度和时间对红茶品质成分的影响机制,长时、高温会加速茶黄素、茶红素、氨基酸、可溶性糖等物质的热消耗,不利于优质红茶品质形成。Qu 等[41]通过比较不同干燥方式发现,卤灯-微波组合干燥可获得最佳的香气品质,微波干燥利于茶黄素的保留,但氨基酸的含量较低,远红外干燥利于氨基酸和可溶性糖的保留,红茶整体品质以卤灯-微波组合干燥处理最佳;滑金杰等[42]开发了热传导与热对流耦合干燥新技术,该技术在滚筒筒壁和热风的双重作用下,快速灭酶,利于茶黄素、茶红素、可溶性糖的保留,所制红茶既保持了因在制品与筒壁摩擦带来的香气高锐馥郁,又能借助热风的快速脱水促进颜色润泽有亮度,整体品质优异;Yang 等[43]发现“先高后低”变温足火有利于苯甲醛、2-正戊基呋喃等甜香关键组分的富集,所制红茶香气甜香浓郁、品质优异。

整体上,学者们对红茶品质成分衍变规律、技术参数优化、新技术开发等开展了系统、深入的研究,大幅提升了我国红茶加工水平,后续应将新参数、新技术结合制茶装备进行生产化推广,提升红茶风味品质、开发特色产品;同时引进大作物、食品、果树等领域的高新技术,不断开发制茶新技术,持续提升红茶加工科技水平。

2.4 新型红茶产品的研发

为满足红茶市场的多元化需求,红茶产品也呈现出特色化、多样化的特点。如,通过工艺技术的创新和加工装备的研制,开发甜醇红茶、高亮红茶、甜香红茶等特色风味新产品[44-45];以乌龙茶品种为原料,将传统红茶加工技术与晒青、摇青等工艺相结合,创制花香、果香型工夫红茶[46-47];将呈香、呈味的花果类在红茶加工过程中外源添加,开发桂花红茶、玫瑰红茶、柑橘红茶、糯香红茶等特色工夫红茶产品[48-50]。红茶产业的迅速发展促进了红茶产品的不断开发,丰富了红茶品类,未来产品的发展将进一步优质化、多元化、功能化,实现风味和健康的有机融合。

3 我国红茶加工现存问题与发展展望

3.1 红茶产业存在问题

总体上看,近年来我国红茶产业取得了巨大进步,红茶生产区域和生产规模不断扩大,红茶加工的机械化、自动化水平较本世纪初有明显提升,智能化技术初步应用,红茶产品类型不断丰富。但我国红茶产业整体上仍存在产品品质低、加工装备水平低、精准化加工水平低等突出问题,制约了红茶产业的高质量发展。具体表现在以下几方面:

一是红茶产品品质整体水平仍偏低、风格相类似。部分红茶产区的质量意识不强,投机跟风现象较严重,适制红茶茶树品种的占比偏低,仍多采用绿茶品种或夏秋季原料进行红茶生产,造成红茶产品品质不佳、特色不明显。此外我国工夫红茶90%以上均为条形红茶,制作技术大同小异,造成风格相类似、同质化严重等问题。

二是红茶加工装备调控水平较低、标准化装备推广不足。一些红茶产区加工仍多依靠单机,设备参数的控制性和精准性较差、均匀性较低。近些年虽研制了一些参数精准调控的红茶专用加工设备,但由于设备成本偏高、鲜叶处理量较大等问题仅在部分中大型红茶企业进行了推广与应用,大部分红茶生产企业的加工装备水平仍偏低。

三是红茶精准化、标准化加工水平偏低。传统红茶加工仍以人工判断为主,萎凋、发酵等关键工序多不调控或调控能力差,标准化加工水平低,未对制茶环境的温度、湿度、光、气体等参数进行精准调控,造成红茶加工技术水平低。此外,我国红茶加工的智能化加工和定向化调控研究还处于起步阶段,新技术和新工艺的应用范围较小,特色红茶新产品开发相对滞后,严重制约了红茶产业的高质量发展。

3.2 红茶产业发展展望

茶产业是脱贫攻坚、乡村振兴的重要产业,红茶是继绿茶后的第二大茶类,在茶产业中占有举足轻重的地位,推动红茶产业的持续升级,不仅能助力茶产业自身的高质量发展,对于支撑乡村振兴,满足人民美好生活需求亦有重要意义。结合产业现状和发展趋势,笔者认为未来我国红茶产业应从以市场需求为导向,以科技创新为支撑,不断深化红茶加工的基础理论研究,通过高新技术的研发推进红茶智能化加工装备的研究与应用,通过新技术、新工艺的开发实现红茶产品的定向加工与特色创新,助推我国红茶产业的不断升级与高质量发展。

一是深化红茶加工的基础理论研究。通过分子感官组学、代谢组学、脂质组学等多元技术的融合创新,深入挖掘红茶优质滋味、汤色、香气等内质风味的关键品质成分,揭示关键品质成分在加工过程中的变化规律及形成机理,探究工艺方式及技术参数对红茶风味和关键成分的影响机制,为品质的精准调控和定向加工提供技术理论指导。

二是推进红茶数字化、智能化加工装备及生产线的研究。借助高新传感技术、CFD 仿真模拟技术等创新应用,开展制茶装备参数的精准化研究,开发精准调控的关键加工设备。通过近红外光谱、机器视觉、高光谱、电化学、电子鼻等高新技术的创新应用,开展红茶加工过程在制品品质状态的在线检测技术研究,研发红茶智能化加工与数字化控制系统,通过在线感知技术、智能化加工装备和数字化控制系统的有机融合,组建红茶“无人”智能化加工生产线。

三是加速红茶加工技术的精准化研究及新技术新工艺的开发。通过品种选择、工艺组合、参数调控等系统组合,开展特色优质工夫红茶技术参数的精准化研究,揭示各工序的关键调控因子,获得优质工夫红茶的整套精准化加工技术参数。将食品工程、果蔬加工等领域的高新技术有机融合于红茶加工中,开发适宜工夫红茶加工的新技术、新工艺,为特色风味红茶产品的定向加工提供技术支撑。

四是以产业需求为导向加快红茶新产品的研发。随着红茶消费群体及消费理念的不断转变,以及红茶加工主体的不同,红茶产品的研发趋于优质化、特色化、功能化。以生产大众红茶产品的加工企业向规模化、优质化方向发展,通过加工技术和装备的精准调控,研发品质优异、质量稳定的红茶产品;生产小众红茶产品的企业将向多元化方向发展,根据消费者对品质的独特需求,通过品种选择、工艺组合、参数调控等途径定向化生产特色风味、功能的红茶产品。