我国体育赛会志愿服务类型与理论视角

2022-10-11黄桑波翁兴和蔡宝家

黄桑波 翁兴和 蔡宝家

(厦门大学体育教学部 福建厦门 361005)

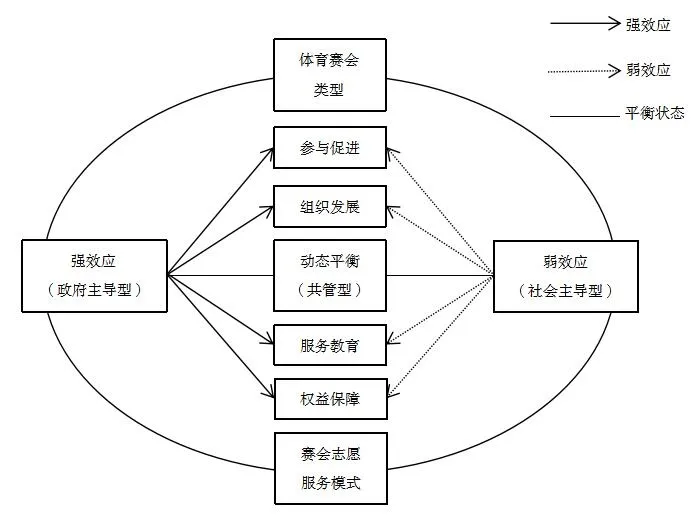

我国体育赛会志愿服务模式可以分为三种类型,不同体育赛会志愿服务类型,是以政府力量和社会力量所处的支配地位为划分依据。通过因子分析,认为参与促进、组织治理、服务教育、资本培育等是我国体育赛会志愿服务的四大驱动要素。以政府力量和社会力量作为杠杆两端,以赛会的驱动要素为支点,形成了我国体育赛会志愿服务的运行机制(如图1)。

图1 我国体育赛会志愿服务的运行机制

把体育赛会志愿服务的四大驱动要素贯穿到志愿服务实践中,当政府力量(包括政府机构的下属组织)居于支配地位时,它对四大驱动要素发挥了强效应的作用,其模式倾向于政府主导型;当政府力量和社会力量平等合作,二者产生的效应处于动态平衡,其模式是共管型;而当社会力量发挥的作用较大时,行政力量的影响力降低,产生了弱效应,此时的模式倾向于社会主导型(见图2)。

图2 我国体育赛会志愿服务的3种模式

近年来,体育赛会志愿服务理论研究有着各自的视角,不同的理论视角分析不同类型的体育赛会志愿服务现象,尝试指导或解决实践中的某一问题。纪晓袆认为,志愿服务研究理论包括人力资源管理理论、志愿失灵理论、激励理论3种。张大为等人认为,社会资本阶级论、功能论和组织论是体育志愿服务研究的主要理论依据。石阳君在研究中使用计划行为理论,预测大学生参与体育赛事志愿服务的意向和行为。崔翔宇以赫茨伯格的“双因素”为理论视角,重新构建适用于大学生体育志愿者的有效激励机制。黄桑波以理性选择理论、社会资本理论和治理理论为视角,对我国体育志愿服务存在的问题在理论上进行多维度的解读。随着社会的快速发展,我国体育赛会志愿服务的形式和内容也发生了很大的变化,因此,与时俱进地对其理论视角进行更新和修正,有利于我国体育赛会志愿服务更好、更快发展。

1 社会动员理论——大型体育赛会志愿服务理论视角

志愿服务的发展状况是检验公民社会发育程度的风向标和衡量表,服务内容的广泛性和活动形式的多样性决定了其在动员社会力量方面具有强大的号召力和影响力。客观来说,我国志愿服务处于起步阶段,志愿服务的参与需要依靠一定的外力推动。体育赛会志愿服务的特点是在短时间内需要大量的赛会志愿者,社会动员理论可以有效地为体育赛会志愿服务实践提供理论指导。

社会动员既是一个社会学名词,又是一个政治学名词。社会动员不是简单的资源新增,而是资源的重新集中、配置和优化。社会学中的社会动员更强调各种资源的有效调动,也可称之为资源动员。有关资料把社会动员定义为人们所承担的绝大多数旧的社会、经济、心理义务受到侵蚀而崩溃的过程,以及人们获得新的社会化模式和行为模式的过程。美国当代政治学家塞缪尔认为社会动员是一个过程,通过它,一连串旧的社会、经济和心理信条全部受到侵蚀或被放弃,人民转而选择新的社交格局和行为方式。虽然以上社会动员的定义并没有涉及志愿服务领域,但这并不妨碍社会动员理论成为体育赛会志愿服务研究的理论视角。

我国不同类型的体育赛会志愿服务活动一般由各级的团组织负责管理,是赛会主办方有目的地通过宣传、动员、推广等手段,促使人们了解赛会志愿服务活动,引导潜在的志愿者参与服务技能培训和志愿文化教育。大型国际体育赛会,由于其规模大,参与国家以及运动员数量庞大,因而需要的赛会志愿者数量也相当多。如何在短时间内动员志愿者加入赛会志愿服务中,是赛会主办方必须考虑的问题。

可见,社会动员并非简单地调动志愿服务参与的积极性,而是要制定相应策略和方法,才可以有的放矢,提高动员的效率。根据体育赛会志愿服务的不同模式相应地采取行政力量(正式组织)、社会力量(非正式组织)和媒介信息(网络)3种不同形式的社会动员方式。3种不同的社会动员方式,有各自的适用范围。有选择的社会动员则成为不同类型体育赛会志愿服务动员的实践基础,也就是说,社会动员并非万能。在实践中,寻找有效的方式可以避免无效的动员。在各类社会动员中,学校的社会动员优势和社会动员能力得天独厚,通过学校的学生管理和青年组织有机结合实现社会动员目标,是具有中国特色的社会动员,为推动中国特色的志愿服务机制服务。

2 公民参与理论——中型体育赛会志愿服务理论视角

公民参与,通常又称为公共参与、公众参与,是公民试图影响公共政策和公共生活的一切活动。公民参与有3 个基本要素:一是参与的主体;二是参与的领域;三是参与的渠道。参与是政治领域中一个流行的词汇,它与民主、权利等紧密联系在一起。随着社会的发展,参与被应用于多个领域中。

传统意义上,公民参与志愿服务理应是主动的、自愿的,但实际上有些志愿服务参与是被动和非自愿的,特别是在政府主导的情况下,公民的确是有参与行为。但如果没有深究这些参与行为,很容易被一些大型赛会志愿服务表面上的大规模和积极性等现象所麻痹。毕竟,志愿者与相关组织既不构成雇佣关系,也不属于行政上的管理关系,而是为达成某个体育目标而在口头或书面上进行约定的契约关系。

公民参与理论对于中国体育赛会志愿服务参与有着重要的启示。我国大型体育赛会的志愿者参与人数相当多,出现供过于求的现象,特别是奥运会和亚运会等国际大型体育赛会,它们对于志愿者的吸引力是相当高的。如果单凭这种现象来判断我国体育赛会志愿者的供求状况,则显然是不准确的,因为除了大型国际体育赛会,我国还存在很多其他类型的中小型体育赛会,这些赛会志愿者的参与现状更能反映出一个国家体育赛会志愿服务的总体参与率。

为大型活动提供志愿服务已成为我国青年志愿者行动的重要内容。由于体育赛会的规模及其影响力等多因素的影响,北京奥运会、北京冬奥会以及一些国际大型体育赛会志愿者的招募选拔等都有强大的政府力量做支撑,能迅速招募到所需要的志愿者。而中小规模的赛会,志愿者参与服务的积极性不如大型体育赛会。从理论上讲,赛会志愿者的需求方不应拒绝志愿者的参与,以免打击他们的积极性,而志愿者也不应根据自己的喜好对服务项目随意选择。事实上,赛会志愿者供需关系受到赛会规模的影响,这是客观存在的事实。如何处理好赛会志愿者的供需问题,关系到体育赛会志愿服务的可持续发展。

大型体育赛会志愿服务的特点是多对一,众多的赛会志愿者集中在一起,服务于不同类型的某一项赛会,满足暂时性大规模赛会志愿服务的需求。大型体育赛会志愿者通常要经过层层选拔和培训,他们的形象代表了国家新一代青年的整体素质,是国家对外宣传的重要元素。小型体育赛会志愿者相对较少,特点是一对多,在某一服务点的志愿者数量相对较少,服务场所较为分散,但它的需求是长期持续的,是体育志愿服务福利的人力资源表现形式。大型体育赛会志愿者和中小型体育赛会志愿者发挥着同样的功能,但在成为赛会志愿者之前,他们会对类似的赛会志愿服务进行选择,更倾向于国际大型综合体育赛会的志愿服务。随着人们生活水平的提高,中小型的体育赛会已成为人们日常生活不可缺少的部分,赛会志愿服务已成为体育赛会的重要组成部分。

公民参与理论对于体育赛会志愿服务组织的管理有着重要的理论指导作用,有利于厘清赛会志愿组织和政府所应该承担的责任,使体育赛会志愿服务与志愿服务的宗旨保持一致,避免出现应付式的被动志愿现象,让体育赛会志愿服务的参与向可持续发展的方向迈进。

3 社会交换理论——小型体育赛会志愿服务理论视角

彼得将社会交换定义为人们期望从别人那里得到的并且确实也从别人那里得到了的回报所激励的自愿行动。社会行为的所有解释,归根到底都是心理学的解释,强调人们在人际关系中的投资与其报酬的期望是成正比的。

社会交换理论是从“互动=交换”概念发展起来的。互动和交换产生的条件之一是互惠,互惠是社会交换的核心思想。利益最大化原则及其所基于的完全理性预设,受到越来越多的批评和争议,人并非是完全理性的,个体的选择行为受到情感因素、所处情境、个人偏好等诸多因素的影响。互惠是志愿服务实践育人机制建设的内在动力,在互惠理念下开展志愿服务,能更好地构建长效机制,促进志愿服务可持续发展。

我国志愿者历来强调奉献精神而忽视志愿者的回报,并且有些人认为既然选择作为志愿者就不应该有回报,有了回报就不应该是志愿行为而是市场行为。任何一次志愿活动都不应把超现实的道德要求强加给志愿者,应让个体需要得到满足,进而建议政府和志愿服务管理层建立标准化的志愿服务评估体系。

志愿者从事志愿服务活动要付出时间和精力,但同时也会有很多潜在的收益。研究发现,志愿者的奉献精神是与互惠交换概念直接相关的。当志愿者的个人利益与组织的利益和需求能融合在一起时,人们就会乐于加入志愿活动组织并成为忠实的志愿者。志愿服务是一种科层式的帮助,不能与非正式的帮助混淆,因为后者是人们给需要帮助的人提供的一种更加随意的非组织化的无偿服务。把非正式帮助纳入志愿服务产生的一个问题是,它容易和一般化的人际互助交换网或互惠圈相混淆。

社会交换理论主要是用于解释体育赛会者参与不同类型赛会时所表现出不同的志愿强度。从理论上讲,赛会志愿者根据兴趣选择自己的服务对象是无可非议的,但是他们对于不同类型赛会志愿服务在选择上的倾向性,产生了两个假设:一是赛会志愿者对大型国际体育赛会志愿服务的理性选择结果;二是体育赛会志愿服务教育缺失的结果。由于赛会志愿者与赛会志愿服务的互动-交换受到赛会类型的影响,不仅要关注体育赛会志愿服务的交换结果,更要关注交换过程和交换效益,以利于志愿服务的持续开展。第一,不同类型赛会的组织和管理方式影响了赛会志愿者的参与积极性。第二,不同类型体育赛会赋予了不同的象征意义,赛会志愿者在交换过程中获取个人社会资本也有所差异。第三,社会交换的效率影响了赛会志愿服务行为的可持续性。社会交换理论对于体育赛会志愿者参与服务的动机有一定的解释力,但单位制背景下单位人的特殊角色,决定了我国体育赛会志愿服务在实践上是以集体志愿的形式呈现,不排除一部分赛会志愿者存在着非自愿交换的行为,这是社会交换理论难以解释的。

4 结语

依照体育赛会规模的大小,我国体育赛会志愿服务为大、中、小3种规模的体育赛会志愿服务。不同规模赛会志愿服务有着各自适用的理论视角,探索不同规模赛会志愿服务的理论视角,是研究我国体育赛会志愿服务的需要。

我国大型体育赛会志愿服务活动的规模大,志愿者需求量多。以社会动员理论为研究视角,依托强大的行政力量和官方媒体宣传,自上而下地动员,能够在短时间内招募成千上万的志愿者。社会动员理论有利于有效动员的实施。我国中型体育赛会志愿服务活动以共管型为主要的管理模式,赛会志愿者供需关系受到赛会规模及其保障状况的影响。公众参与理论契合中型志愿服务的理论研究,能避免出现应付式的被动志愿现象。我国小型体育赛会志愿服务活动的动员能力较弱,保障体制不完善,志愿服务呈现出一定程度的交换互惠现象。以社会交换理论为视角,理性对待交换形式和交换效益,有利于志愿服务的持续开展。